新时代高校党外知识分子政治态度调查研究

杜兴艳 王小增

(1.2.福建工程学院,福建 福州 350118)

党的十九大报告中指出:“巩固和发展爱国统一战线,要加强党外知识分子工作,发挥他们在中国特色社会主义事业中的重要作用。”[1]党外知识分子,是指没有加入中国共产党的知识分子,包括参加各民主党派的知识分子和没有参加任何党派的无党派知识分子。[2]高校党外知识分子是高校教师队伍的重要组成部分。以福建某高校为例,全校教职工1800多人,其中党外知识分子800多人,约占整个教职工队伍的48%。

“政治态度”一词最初由美国心理学家奥尔波特提出,他认为,政治态度是一种重要的政治心理现象,是指社会成员在当前社会政治环境和自身政治经验双重影响下,对政治目标和政治情境的认知、情感和评价。[3]

高校党外知识分子的政治态度至关重要。一方面,高校党外知识分子政治态度,属于意识形态工作范畴,直接影响着他们的行为;另一方面,党外知识分子政治态度会通过教学和其他方式影响学生的思想和成长。高校党外知识分子政治态度包括三个层次的基本内容:第一层次是政治认知,对当前政治系统的思想、目标、政策等政治文化的认识和评价;第二层次是政治情感,即政治认同上的情感体验;第三层次是政治行为,参与政治生活并为当前政治目标而采取的行动。

一、高校党外知识分子政治态度的现状与问题

本文以福建省某高校为样本进行问卷调查,共发放问卷200份,收回有效问卷144份,有效率为72%,其中,男性样本51份,女性样本93份,涵盖了八个民主党派成员和无党派人士。

(一)高校党外知识分子政治态度的现状

1、高校党外知识分子政治认同度较高。在调查中,我们采用李克特五级量表法,设计了七个问题,从公平正义认同感、制度优势感性、精神信仰坚定性、官方媒体权威性、打击腐败有效性、大学教育思想性、从严治党认可度等方面了解高校党外知识分子的政治认知情况。

从中可以发现,高校党外知识分子对当前政治制度和大学教育思想性的认知较充分。以“大学教育是否要将社会主义核心价值观融入教书育人全过程”来说,92%的受访者赞同这一观点。

2、高校党外知识分子政治情感倾向性明确。调查中,我们依然采用李克特五级量表,通过四个问题了解高校党外知识分子的政治情感倾向。结果显示,绝大多数高校党外知识分子都有着明确的政治情感倾向,无论是道路自信、理论自信、制度自信还是文化自信,都展现出了较高的自信。以“文化自信”为例,70%以上的受访高校党外知识分子都对中国特色社会主义文化的先进性充满信心。

3、高校党外知识分子政治参与积极性高。通过对高校党外知识分子的政治习惯、政治参与意愿和政治参与行动等方面的调研分析,近70%的受访者有阅读和浏览时政报道的习惯,66.7%的受访者愿意参加政治活动,87.5%的受访者愿意参加人民代表大会的选举,47.9%的受访者选择会反映或偶尔举报高校管理中的不当行为作风。可以看出,高校党外知识分子有着良好的政治习惯、强烈的政治参与意愿,也有一定的政治参与行为。

(二)高校党外知识分子政治态度存在的主要问题

1、政治认知不完全统一。尽管绝大多数人对当前政治系统和政治目标持赞同态度,但也有极少数持不同观点,比如针对“社会上充满了公平与正义”这一观点完全不赞同和不赞同的均占受访总人数的6%。

2、政治情感不稳定。由于政治认知呈现出些许差别,政治情感也随之出现犹豫徘徊的状态。在调查中,也有极少数人表现出政治冷漠的态度,这在某种程度上是对当前状态的不自信所致。

3、政治参与渠道偏少。高校党外知识分子中34.7%的受访者不愿意参与政治活动。不愿意参与的原因,接近50%的受访者认为缺少参与渠道。

二、高校党外知识分子政治态度影响因素及原因分析

(一)高校党外知识分子政治态度形成的影响因素分析

政治态度是一个主观认识问题,但其形成过程受到主客观等因素的影响。主要包括三方面:

第一,认知主体的特征影响政治态度的形成。比如,个人的性别、年龄、职称、经济收入、知识结构、经验等影响政治态度的形成。

第二,认知对象影响政治态度的形成。即受当前政治系统包括的政治制度、政治目标、政治活动等呈现出的实际效果的影响。

第三,认知情境的交互作用影响政治态度的形成。任何一个人的认知都不是凭空产生,都是基于对一定的社会现实的认知而产生的。在这个过程中,情境的交互是很重要的一个因素。对高校党外知识分子而言,其对所处生活环境、管理制度、工作环境的认知直接决定了他们对政治态度的认知方向。

(二)高校党外知识分子政治态度形成的原因分析

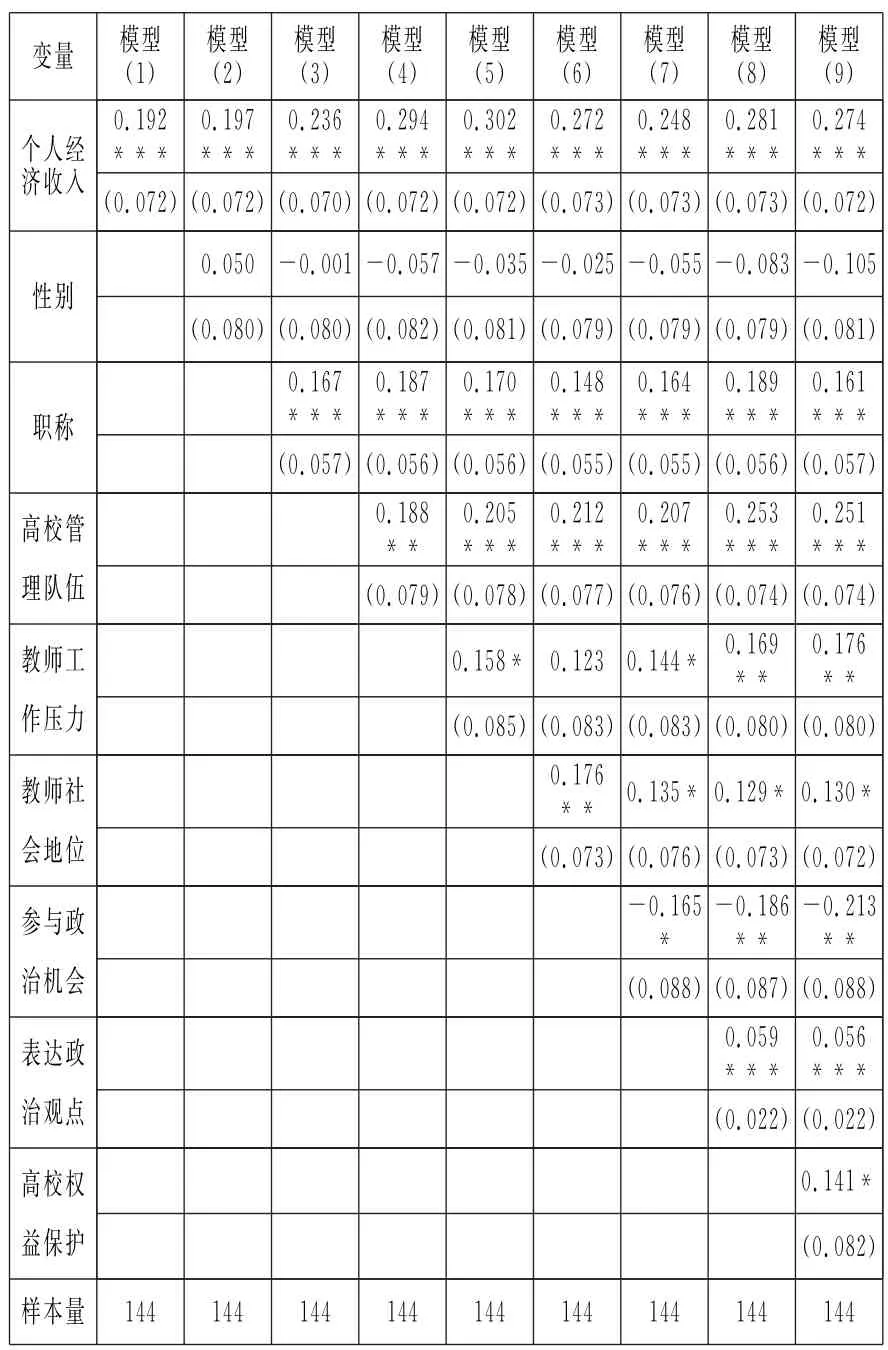

为了更加精准分析高校党外知识分子政治态度,本文在定性分析的基础上,引入实证分析方法。经综合分析发现,个人收入对政治态度的形成有着重要的影响。为了证明这一观点,借助计量软件Stata13,分别以“是否愿意参与政治活动”和“个人经济收入”为因变量和自变量,以“性别”“职称”“高校管理干部队伍工作水平”“教师工作压力”“教师社会地位”“参与政治与管理的机会”“表达政治观点的习惯与方式”“是否有高校权益保护政策”为控制变量,运用Probit方法进行回归分析,剖析个人经济收入及其他因素对高校党外知识分子政治态度的影响。如表1所示,显示实证分析的变量:

表1:描述统计分析

由于因变量政治参与意愿是二分分类变量,为了进一步分析经济收入对高校党外知识分子政治态度的影响效应,需要对其转换,得到表2所示的结果:

表2:经济收入对高校党外知识分子政治态度的影响

结果显示,无论是单独的经济收入还是加入控制变量,经济收入始终对高校党外知识分子政治态度有着显著的影响,以上模型(1)到模型(9)分别展示了逐步加入控制变量之后经济收入对高校党外知识分子政治态度影响程度的变化情况。随着控制变量的加入,经济收入对高校党外知识分子政治态度的影响系数一直稳定在0.2左右,方向为正。这就意味着,随着个人经济收入的提高,其政治态度也更加积极主动。与此同时,职称、高校管理干部队伍的工作水平、表达政治观点的习惯与方式也在1%水平上显著,工作压力和参与政治机会等在5%水平上显著,教师社会地位、高校权益保护政策在10%水平上显著。不同性别的经济收入对高校党外知识分子政治态度的影响,没有显著差别。

三、高校党外知识分子政治态度的提升策略探讨

高校党外知识分子政治态度的提升是一个系统工程。鉴于当前高校党外知识分子政治态度的现状与问题,结合政治态度形成的影响因素和原因分析,高校党外知识分子政治态度的提升需要从认知主体、认知对象和认知情境三个方面着手。

(一)搭建利益保障机制,配强高校管理队伍,从认知主体的角度奠定政治态度形成的基础

一是搭建利益保障机制。马克思明确指出,利益对人的思想的形式和行为的选择起决定作用,不存在脱离现实利益的纯粹的思想和认识,任何思想意识都有其存在的现实根源。党外知识分子的政治态度来自于对周围环境的认知,与其利益息息相关。因此,要着力提高高校党外知识分子的基本工资待遇,完善利益分配和权益保障政策。

二是加强高校管理队伍建设。做党外知识分子工作,不仅要增强责任意识、配强工作力量,还要改进工作方法。对于高校党外知识分子工作来说,就是要提高高校管理干部队伍的综合素质,加强队伍建设,树立“以师生为本”的服务意识,完善管理规章制度,提高管理能力和思想政治工作的能力。

(二)加强政治培训,培养政治参与习惯,从认知对象的角度确保政治态度的正确方向

一是加强政治培训。从狭义上说认知心理学就是信息加工心理学,可以把人脑看作类似于电脑的信息加工系统,认知过程实际上就是人们对信息的接受、贮存和运用信息的过程。因此,对于高校党外知识分子的政治态度而言,需要通过政治宣传,让他们接收正确的信息。在实证分析的单因素分析中,“专门的培训”也是影响政治参与意愿的重要因素之一。因此,要加大对高校党外知识分子的政治理论集中培训。比如,可以考虑在党校专题培训中,开设党外知识分子专题培训班等。

二是培养政治参与习惯。习惯的力量是巨大的,政治参与习惯被证明会显著影响高校党外知识分子的政治态度。因此,我们要在官方媒体建设和政治习惯养成激励方面多下功夫,让政治习惯在激励中成长,并逐渐形成自发的生活习惯。比如,针对党外知识分子搭建一些优质的权威学习平台。

(三)塑造良好政治氛围,完善政治参与途径,从认知情境的角度保障政治态度目标的达成

一是塑造良好政治氛围。从宏观的角度讲,要推进全面从严治党,营造风清气正的政治氛围。调研中,89.6%的受访者认为“大力打击腐败有利于高校管理和社会稳定”,这充分体现了大力打击腐败对营造良好政治氛围的积极作用。从微观的角度讲,加强民主管理,营造积极向上的高校氛围是塑造良好政治氛围的重要手段。高校的管理氛围是高校党外知识分子政治态度形成的土壤,直接影响政治态度的养成。因此,要注重营造良好的政治氛围,净化高校环境。比如,在高校管理中开辟一些“建议榜”“意见专栏”等征求党外知识分子的意见,让他们更多参与到学校的民主管理中。

二是拓宽政治参与途径。情感的坚定与维持需要行动予以配合,认知、情感与行动是一个循环的过程,倘若仅仅停留在认知或者情感阶段,这将很难持续,需要不断拓宽政治参与途径,让有意愿参与政治的人有机会表达或者践行自己的政治观点。实证分析证明,“参与政治机会”显著影响高校党外知识分子的政治态度。因此,要重视个体体验,从政治参与途径方面下功夫,力争让每一个想参与政治、关心政治的人能有机会,让想为高校管理出力、热心高校管理的人都有施展才华的空间。比如,可以组织高校党外知识分子开展针对高校各项事务管理的巡防、巡查等。

当前,高校党外知识分子政治态度整体较好,在政治认知、政治情感、政治情境等方面均表现出对当前政治的认可,对未来发展的信心,对社会公平的认可。但也存在一些问题,需要从认知主体、认知对象、认知情境上予以解决。