ICL手术对高度近视眼双眼视功能的影响研究

文 唐颖 叶剑

ICL手术,即后房型有晶体眼人工晶体植入术,是在有晶体眼的晶状体的前表面和虹膜的后表面之间植入带有一定屈光度数的人工晶体,其度数与屈光不正患者的屈光度相近,从而能够使无穷远的平行光线在视网膜上形成清晰的焦点,矫正其屈光不正。尤其对于高度近视患者,受到中央角膜厚度的限制,角膜屈光手术的角膜切削量不能完全矫正近视度数,而ICL手术在保证角膜完整性的基础上,保留了原有的透明晶状体,成了高度近视患者最佳的屈光手术方式选择。

目前,国内外众多的研究均是以ICL术后单眼裸眼视力的提高为手术成功的标准[1],但术后病人仍然有不同程度的视疲劳抱怨,尤其是近距离工作时视力不稳定、眼球胀痛甚至头痛。单眼视力仅是视功能的一项低级指标,随着社会信息化的高速发展,大量的近距离工作使人们对视觉质量的要求越来越高,除了要求能看得清晰,更要求能看得舒适,看得持久,故视觉质量的研究成为了目前研究探索的热点。通过检索国内外文献发现,对于ICL手术视觉质量的研究均是以对比敏感度和波前像差为主要研究指标,研究发现术后对比敏感度明显改善,虽然随着屈光度的增加,ICL术后球面像差会增加,其对于视觉质量的影响可以忽略[2]。但无论是对比敏感度还是波前像差,研究的仍然是单眼的、静态的、远距离的状态。人们的用眼环境却是更加复杂多变的,除了远近距离不断交替,对比敏感度时常变化外,还存在调节功能、集合功能是否能协调一致使用,是否具有双眼单视等问题。

正常的双眼视觉是指两眼同时注视一物体时,物体成像于双眼的黄斑中心凹,信息沿视传导系统传入大脑,高级视中枢把来自双眼的视觉信号分析整合,形成双眼单视。由于调节和集合异常等单一或多种因素,导致维持双眼单视的条件在某种程度上被破坏而出现隐匿性的双眼单视失代偿,可表现为用眼时出现间歇性复视、视物模糊、眼胀、头痛等[3],称为调节和非斜视性双眼视异常,若持续下去可发展成为斜视性双眼视异常。目前屈光手术对调节、集合的影响国内外均是以研究角膜屈光手术为主[4]。蔡洁等人[5]发现LASIK 对高度近视患者双眼调节、集合及其相互作用协同参数无明显不良影响。而ICL手术对调节、集合的影响却鲜有报道。ICL手术和角膜屈光手术在适应症、手术方法、手术部位上完全不同,其对调节和集合功能的影响也会不同。本试验旨在研究ICL手术对高度近视患者调节、集合各项功能的影响,并分析其变化的原因,从而指导医生更好设计手术目标屈光度,使患者能恢复视力的同时,更能舒适持久地用眼。

1 材料和方法

1.1 研究对象

选取2019年10月~2020年5月由我院同一手术医生(叶剑教授)施行ICL手术的高度近视患者30例,其中男12例,女18例,球镜-10.00D~-20.00D(中位数-16.25D),柱镜0~5.00D(中位数-3.75D),年龄20~35岁(中位数28岁)。

1.2 纳入标准

a.年龄20~35岁,性别不限

b.屈光度:

球镜:-10.00D~-20.00D

柱镜:0~5.00D

联合光度(球镜与柱镜之和)<-20.00D

c.单眼矫正视力≥0.5

d.角膜内皮细胞计数>2500/mm2

e.前房深度≥2.8mm

f.心理状态正常,配合检查,依从性好,愿意随访。

1.3 排除标准

a.排除眼前节、晶状体、眼底器质性病变患者;

b.排除干眼症状患者;

c.排除虹膜囊肿患者;

d.排除已行近视角膜激光手术患者;

e.排除一年内屈光度改变>-0.50D患者;

f.排除暗光下瞳孔直径>6.0mm或者瞳孔偏位患者;

g.排除显性斜视患者;

h.排除女性孕期、哺乳期;

i.排除全身疾病患者(高血压、糖尿病等)。

1.4 知情同意

所有患者在术前均已接受了ICL手术相应知识、风险性和优越性的咨询。手术前签署手术同意书和知情同意书,随访6个月内配合各项检查,无一例失访。

2 检查项目和方法

2.1 术前检查

除ICL常规术前检查外,检查并记录DLP、NLP、DPFV、DNFV、NPFV、NNFV、AC/A、AF、BCC、NRA/PRA、AMP等。所有检查均在屈光矫正后最佳矫正视力下进行。

2.2 诊断调节和非斜视性双眼视异常类型

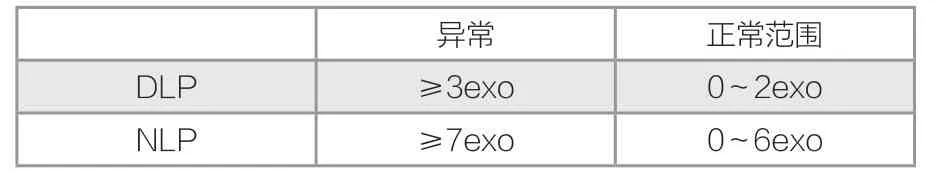

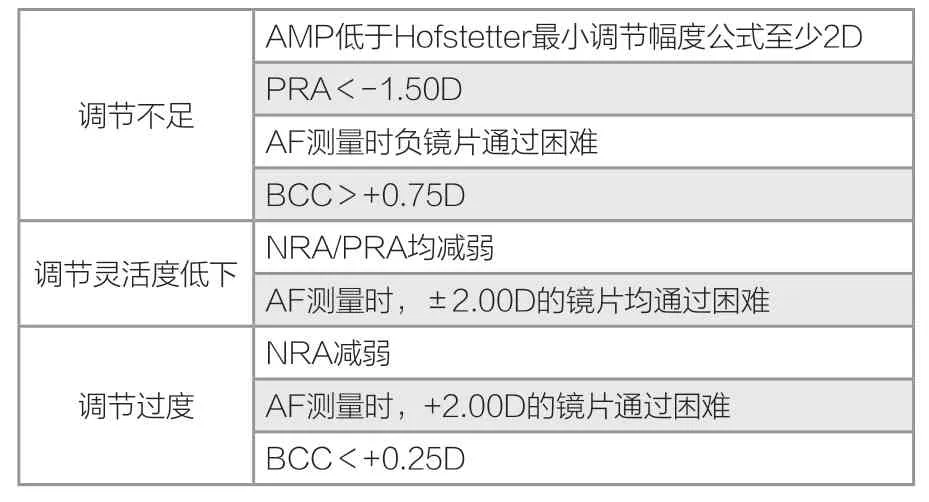

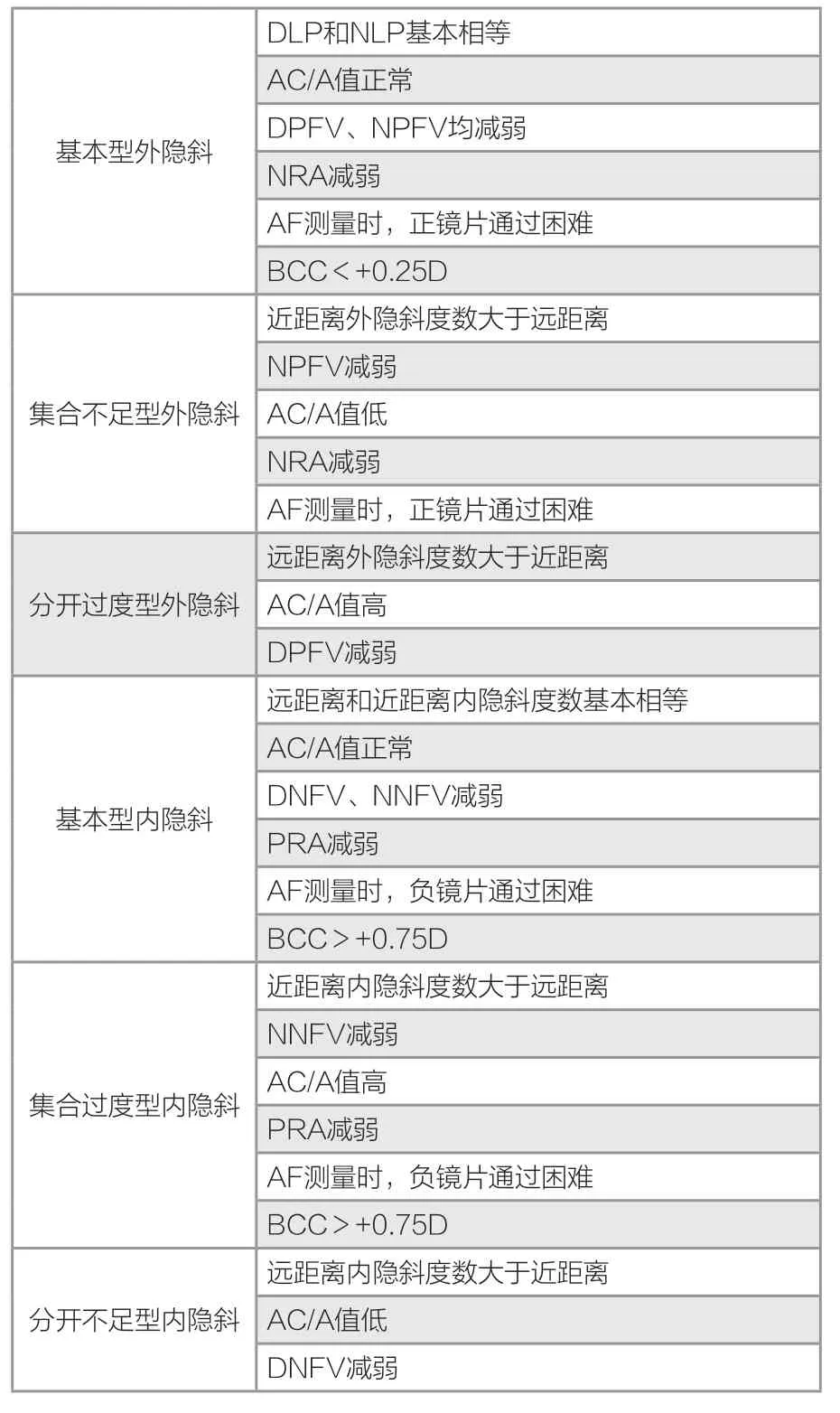

将各项检查结果与Morgan参考值相比较,并检测对Sheard准则的符合性,对异常值诊断其调节和非斜视性双眼视异常类型(见表1、2、3、4)。

表1 Morgan参考值

表2 Morgan参考值

表3 调节异常的诊断标准

表4 双眼视异常的诊断标准

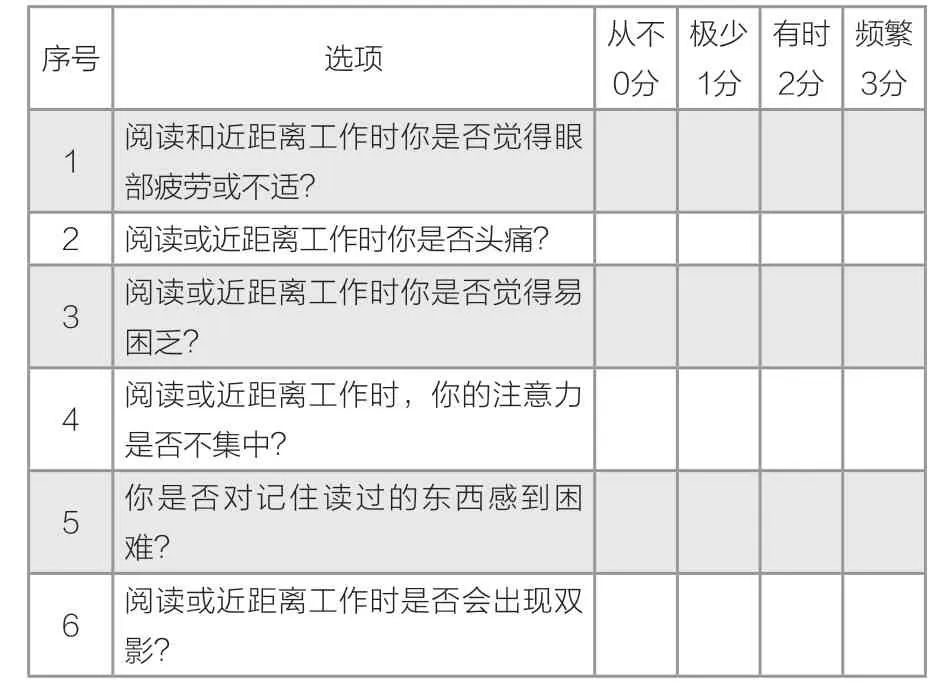

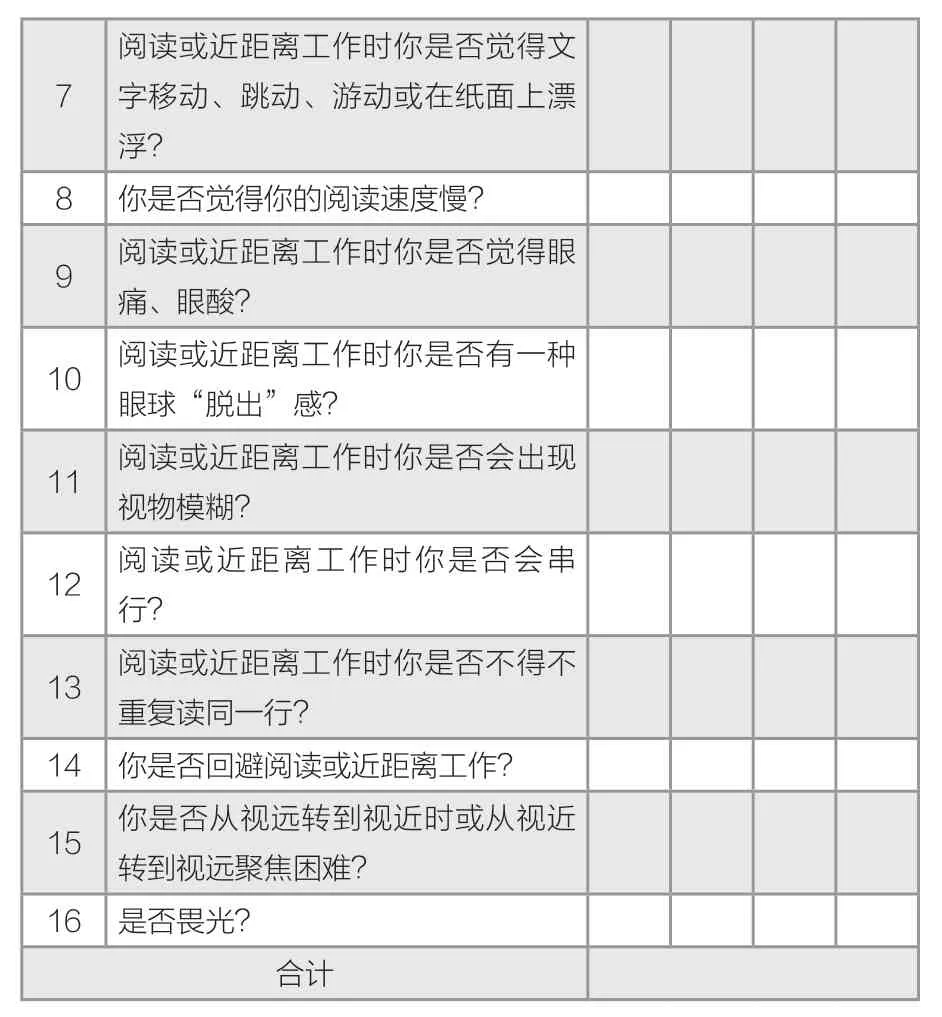

2.3 以问卷形式搜集高度近视患者双眼视觉不良症状评分(问卷调查表见表5)

表5 问卷调查表

2.4 手术方法

术前1周对患者术眼进行间隔90度约1点半和10点半钟位激光虹膜周边切除。虹膜周边切除孔要打透且孔的直径最好在1mm左右。术前30min用美多丽滴眼液滴眼,保持术中瞳孔充分散大。爱尔卡因滴眼液充分表面麻醉后,于11点钟位角膜缘透明角膜穿刺入前房,注入黏弹剂,使前房充盈,于9点钟位透明角膜处行3mm隧道式切口,使用美国STAAR公司特制的推注器将ICL(所有患者均植入ICLV4)经透明角膜切口植入前房,在ICL缓慢展开的同时,用虹膜恢复器将远侧襻推送入虹膜后,接着用特制的调位钩将近侧埋于虹膜内侧面下,调整ICL位置居中。操作过程中注意避免触及透明晶状体。用注吸器吸除黏弹剂,前房内注入缩瞳剂。术后妥布霉素地塞米松眼液滴眼2周。所有手术均由同一术者(叶剑教授)完成。

2.5 术后复查

除ICL术后常规复查外,需于术后1月、3月、6月复查症状问卷调查表、AF、BCC、NRA/PRA、AMP、DLP、NLP、DPFV、DNFV、NPFV、NNFV,诊断调节和非斜视性双眼视异常类型。并于术后3月、6月进行UBM检查,观察调节放松和调节动态时的人工晶体襻与睫状体的位置关系,调节放松时未被检查眼注视正上方,调节动态时未被检查眼注视最佳视力上一行的近视力视标卡片,从远到近沿视轴缓慢移动视标,保持清晰视力。

3 统计学处理

采用SPSS13.0统计软件进行统计学分析。将术前及术后1月、3月、6月的症状问卷得分及各项检查指标进行方差分析,并在a=0.05水平对有统计学差异的各组行LSD两两比较。因调节幅度受年龄影响,并与年龄呈线性关系,故采用协方差分析,带入年龄为协变量。

4 结果

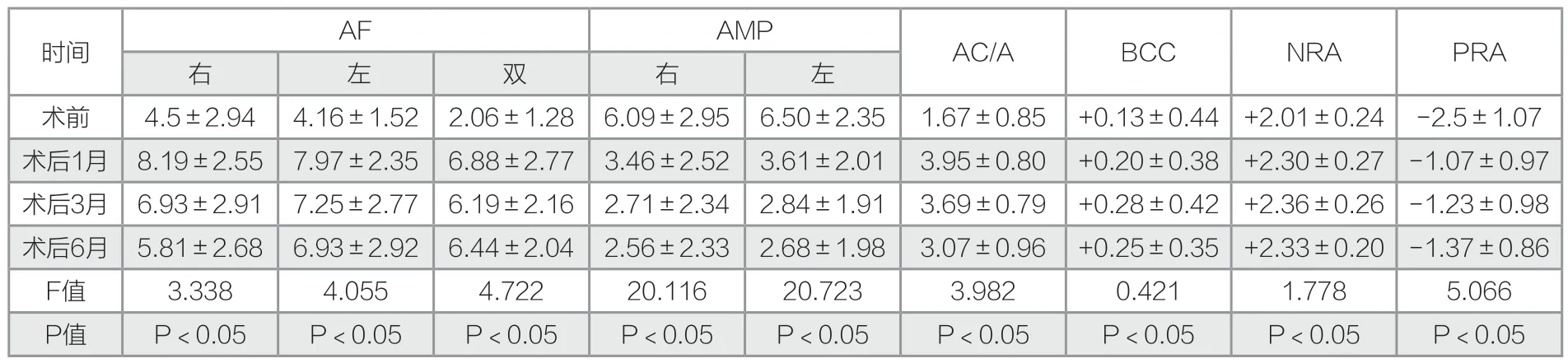

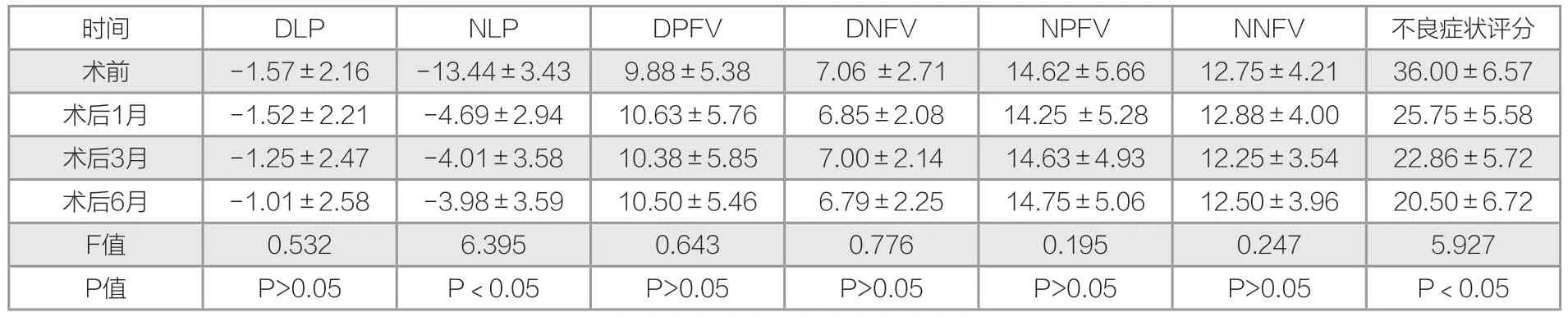

4.1 术前、术后1月、3月、6月调节,集合各项检查结果比较分析(见表6.7)

表6 高度近视眼患者ICL植入术前、术后1月、3月、6月调节功能各项参数的变化(x±s)

表7 高度近视眼患者ICL植入术前、术后1月、3月、6月集合功能各项参数的变化(x±s)

统计学方差分析,DLP、DPFV、DNFV、NPFV、NNFV、NRA、BCC各组间无差异;NLP、AC/A、AMP、PRA、AF、不良症状评分各组间差异有统计学意义。

表8 调节和双眼视异常发病率

4.2 调节和双眼视异常类型分布(见表8)

30例患者中术前存在间断性单眼抑制18例,间断性复视4例,22例(73.33%)没有稳定的双眼单视,术后无1例患者存在抑制或复视,30例患者术后均获得稳定的双眼单视(100%);术前21例患者(70%)存在不同程度调节不足,术后1月、3月、6月30例患者(100%)均存在不同程度调节不足。

4.3 UBM检查

调节放松和调节动态时ICL脚襻均不同程度接触睫状体,调节动态时接触更多。

5 讨论

双眼视觉是指一个外界物体分别成像于两眼视网膜对应点上,神经兴奋沿视觉传导系统进入大脑,高级视中枢把来自两眼的视觉信号分析、整合成一个完整的、具有立体感知的印象的过程。双眼视功能由视中枢的平衡作用支配,当某一种或几种因素破坏平衡功能时,双眼单视就会发生障碍,即双眼视异常。双眼视异常分为斜视性和非斜视性。斜视性双眼视异常是由眼球位置偏斜造成,使两眼不能同时注视目标。非斜视性双眼视异常是由于调节和集合等单一因素或多种因素的异常,导致维持双眼单视的条件在某种程度上被破坏而出现的隐匿性双眼单视失代偿,是由正常双眼视向斜视性双眼视异常过渡的中间状态。从事大量近距离工作,如阅读、计算机操作时易出现双眼视异常相关症状,主要表现为视力不稳定、头痛、复视、阅读障碍、注意力不集中,甚至远近视力均模糊。视觉系统要保持清晰的双眼单视,就必须准确的聚焦(调节)和将双眼的视线对准目标(集合)。不同距离的目标对应视觉系统不同的调节需求和聚散需求,视觉系统必须准确地满足上述需求,并且还要具备足够的储备和灵活度,才能够清晰、持久、舒适地用眼。

5.1 调节

调节是指人眼通过屈光系统屈光力的改变,使得不同距离的外界物体在视网膜上清晰成像的能力。测量反应性调节的参数有AMP、AF、BCC、NRA/PRA等。

AMP:注视远点与注视近点的屈光力之差称作调节幅度,反映人眼调节的最大能力。近距离工作的疲劳症状与调节力和调节需求密切相关,AMP越小,近距视疲劳症状越明显。本研究诊断调节不足的标准采用Hokoda(1985年)的标准:即调节幅度低于Hofstetter最小调节幅度公式至少2D,同时PRA的绝对值≤1.50D。先前有关眼调节各因素与屈光不正相关性的研究证明,AMP均值与屈光不正相关,即近视度数越大,其AMP就越小。本研究印证了该结论,ICL手术前有21例(70%)的患者AMP低于相应年龄最小调节幅度至少2.00D。本研究结果提示ICL术前与术后1月、3月、6月各组间AMP差异有统计学意义,ICL术后AMP明显下降。其中有两例术前AMP正常的高度近视患者,分别为右眼11.25D左眼11.50D和右眼13.00D左眼13.75D,年龄分别为32岁和28岁,术后1月即下降为右眼5.25D左眼5.00D和右眼5.75D左眼5.50D,术后3月、6月均不同程度进一步下降。其症状问卷评分增加,主要抱怨近距离工作时易困乏、出现双影,觉得眼痛、眼酸,甚至回避近距离工作。Kamiya K[6]等人报道ICL术后1月AMP为4.89+/-2.72D,较术前6.36+/-3.94D降低,年龄越大,降低得越多,术后3月、6月、12月随着睫状肌功能的恢复,AMP逐渐恢复,分别为4.98+/-2.67D,5.16+/-2.72D,5.72+/-2.85D 。本研究结果也表明ICL术后AMP下降,但随着时间推移,并未恢复,术前、术后1月、3月、6月分别为6.09±2.95D、3.46±2.52D、2.71±2.34D、2.56±2.33D。

由于高度近视眼术前度数欠矫以及框架眼镜导致整个屈光系统主点前移等原因,近距离用眼时少用甚至不用调节,其AMP低下,而屈光手术后主点后移,对近物的调节需求量与正视眼基本相同,而持续适量的调节需求的增加相当于对眼的调节系统进行了训练,可使角膜屈光术后和虹膜固定型有晶状体眼人工晶状体植入术后近视眼患者单眼AMP增加并可能恢复正常。但ICL手术原理和手术部位不同于角膜屈光手术和虹膜固定型有晶状体眼人工晶状体植入术,角膜屈光手术切削凹透镜镜片的手术部位在角膜,虹膜固定型人工晶体植入术植入凹透镜的部位在虹膜平面,而ICL手术植入凹透镜人工晶体的部位在虹膜的后面和自身晶状体的前面,其脚襻埋于虹膜下的睫状沟内,临近睫状体和悬韧带。且这是理想的位置,手术中对于脚襻的放置是通过特制的调位钩将脚襻埋于虹膜下,这个过程是无法直视的。Sheng XL等人[7]报道,29例行ICL手术的高度近视患者共54只眼,人工晶体的脚襻位于睫状沟内的有22只眼(46.3%),位于睫状沟下的有32只眼(53.7%)。本研究通过对ICL术后患者的UBM观察发现,调节放松时,所有患者的人工晶体的脚襻基本上都有一部分与睫状体相接触,随着视标的移近,睫状体收缩,晶状体前突,人工晶体的脚襻会有一定的移动,与睫状体的接触更多。随着调节的产生,眼前节会发生不同程度的改变。Du C[8]等人发现ICL与虹膜相接触,调节产生时瞳孔收缩,ICL被虹膜向后推,ICL与睫状体的接触更多,这与本研究观察到的现象一致。从而我们猜想,ICL脚襻与睫状体的接触会影响患者的AMP。

BCC:调节反应是指患者对某调节刺激所作出的实际调节量。当实际调节量大于调节刺激量时称为调节超前,当实际调节量小于调节刺激量时称为调节滞后。其用于评估患者在双眼视状态下,视近的调节状态。屈光矫正手术后后顶点距离消失,主点后移,调节刺激增加,但调节刺激不等于调节反应,调节刺激为调节的需求量,调节反应为个体应对某调节刺激所产生的实际调节量。对近距离注视目标而言,普遍存在着一个调节滞后的问题,即调节反应低于调节刺激。本研究30例高度近视患者术前调节反应平均值为+0.13±0.44D,术后1月、3月、6月调节反应与术前相比无明显差异,推测ICL手术对调节反应不产生影响。

AF:调节灵活度是指患者对于调节刺激在不同水平变化时所作出的调节反应速度。反映远近距离变化时调节快速而精确的动态转换能力。临床上常用翻转拍(Flipper)测量一分钟人眼有效改变调节的次数来反映调节灵活度的高低。正常值单眼12cpm/min,双眼8cpm/min。本研究结果提示ICL术前单、双眼的AF非常低下,10例(33.3%)仅为0.5cpm/min,-2.00D镜片完全无法通过。术后1月单、双眼的AF均显著增加,术后3月、6月稍下降。可能是因为高度近视患者术前矫正视力低下,传入大脑的视觉信号很弱,对不同距离做出的调节变化反应低下,造成AF不佳。

ICL术后随着视力的提高,视网膜上的成像质量改善,导致传入大脑的视觉信号显著增强,调节的动态转换能力增加,术后1月AF增加,术后3月、6月可能是因为ICL脚襻接触睫状体的关系导致AF稍下降。虽然患者的裸眼视力确实有大幅度提高,但视网膜成像质量却有所降低,从而使调节刺激因素降低,AF下降。而ICL术后对比敏感度增加,好的成像质量导致传入大脑的视觉信号强,从而调节的动态能力增加。

NRA/PRA:相对调节是指在集合固定不变的情况下,能单独运用的调节作用,称为相对调节。反映双眼注视状态下,集合需求保持恒定不变时,调节放松和增加的能力。人眼在视近时尽量保留多余的PRA,最低限度也应当使NRA、PRA大小相等才能舒适用眼。PRA过小则近距离用眼时视疲劳症状明显。本研究发现NRA在各组间无明显差异,推测ICL手术对调节放松能力不产生影响。PRA各组间差异有统计学意义,ICL术后PRA下降,提示在保持融合状态下的调节能力也受损。Mallen等[9]研究证明,近视眼患者特别是高度近视眼患者,睫状体的体积缩小甚至发生纤维化。故即使调节需求增加,高度近视患者退行性变的睫状肌也无法通过训练来提高调节能力。另外,同AMP下降原因一样,猜想ICL晶体襻与睫状体的接触也导致了PRA的下降。

5.2 集合

眼的聚散运动,指双眼同时注视不同距离的目标的眼球运动。注视无穷远的物体时,两眼的视轴平行,当注视近距离物体时,除了调节,两眼的视轴也要转向注视目标,这样才能使两眼的物像落在黄斑中心凹,经过视中枢的整合,形成双眼单视。这种运动称为集合。集合分为自主性集合和非自主性集合。自主性集合为随主观意识使双眼向鼻侧运动,非自主性集合为反射的一部分。Maddox于1893年将非自主性集合分为四种类型:近感知性集合、调节性集合、张力性集合和融像性集合。

近感知性集合是由于心理感知物体在近处而产生的一种集合现象。

调节性集合是注视近距离目标时,伴随调节出现的一种集合成分。在临床上通过测量AC/A值来反应大小,即调节性集合的量与引起该集合的调节变化量之比,反映的就是调节和集合的联动关系,是评价调节和集合关系的一个重要方面[10]。双眼同时注视近距离目标时,要获得清晰的双眼单视,调节和集合必须相互协调,同时发挥作用,如果严重失调就有引起明显的不适。调节和聚散关系的失衡是引起异常双眼视的主要原因[11]。本研究术前及术后1月、3月、6月AC/A值分别为1.67±0.85,3.95±0.80,3.69±0.79,3.07±0.96,各组间差异有统计学意义,术后AC/A值增加。这与Fu J[12]的研究结果一致。分析其原因,高度近视患者由于术前欠矫和后顶点距等原因,调节功能未能正常发挥作用,少的调节带动少的集合,当用力集合也无法满足眼位需求时,集合功能也随之放弃,表现为低的AC/A值和近距离高度数的外隐斜。本研究中术前集合不足型外隐斜术前10例(33.33%),AC/A值1.67±0.85。术后1月集合不足型外隐斜1例,AC/A值增加为3.95±0.80。术后虽然AMP和PRA下降,但AMP和PRA都属于调节储备,主要导致视近的主觉症状。由于ICL术后裸眼视力增加,视网膜上成像质量明显优于术前,AF增加,所以虽然调节储备下降,但实时调节加强,实际发生的调节更准确和迅速,从而能够带动集合,AC/A值增加,术后眼位明显改善。

融像性集合是指对视网膜分离的像产生的双眼运动,通过调整两眼球的位置和视轴的角度,使物体保持在双眼视网膜的黄斑中心凹上的集合成分,分为正融像性集合和负融像性集合,通过运动融像使双眼从隐斜位移到双眼单视的位置,它能调和屈光不正所引起的调节和集合的矛盾,调和张力性集合和近感知集合的力量。本研究结果提示PFV、NFV在各组间无明显差异,推测ICL手术对PFV和NFV均不产生影响。目前尚无ICL手术对融像性集合的影响研究,但有学者[13]分别测量近视患者LASIK手术前后的远近融合功能,认为术后1月时远距融像性集合与术前相比无明显差异,与我们的研究结果相似。

张力性集合使双眼从解剖静止位转向生理静止位,代表眼球休息状态下的生理静止位置。屈光不正矫正后,通常我们把看远的隐斜视认为是张力性集合,张力性集合过大,就导致内隐斜视;张力性集合过低,就导致外隐斜视。隐斜是指双眼有偏斜的倾向,但能够被融像性集合代偿,维持眼位正位和正常的双眼单视。用人为的方法打破融像,分离双眼后可检测出眼位偏斜。隐斜视的患者当没有足够的融像性集合来补偿时就会出现眼球胀痛、间歇性复视等症状,可产生肌性视疲劳。最常用于评价水平眼位均衡的Sheard准则:正融像性储备至少应有外隐斜量的2倍,才能保证舒适用眼。本研究结果提示DLP在各组间无显著差异,仅有1例高度近视患者术前为远距离内隐斜+6△,术后远距离眼位正位。而NLP在各组间差异显著,术后NLP显著减小。术前21例患者(70%)近距离外隐斜度>-7△,其中9例(30%)近距离外隐斜度>-20△,术后所有患者NLP显著减少,其中20例<-6△三棱镜度,特别是术前近距离外隐斜度>-20△的9例患者,术后1月有3例近距离眼位甚至恢复正位。分析其原因可能是因为高度近视患者术前常常处于欠矫的状态,近距离用眼时,少用或者不用调节,从而引起调节性集合的减少,造成近距离外隐斜,甚至很多患者出现间歇性的抑制状态,丧失稳定的双眼单视,从而进一步放弃集合,导致术前低的AC/A值和高的近距外隐斜位。ICL手术后,虽然调节能力下降,但视网膜上成像清晰,调节的动态转换能力加强,由于后顶点距的消失,主点的后移,注视目标产生的调节刺激增加,同时AC/A值的增加,引起的调节性集合增加,眼位随之改善。目前国内尚无ICL手术对隐斜的影响研究,但对于角膜屈光手术对隐斜的影响却多有报道。

本研究中30 例患者术前存在间断性单眼抑制的18例(60%),间断性复视4 例(13.33%),即22 例(73.33%)高度近视患者术前没有稳定双眼单视。所有高度近视患者(100%)均患有不同类型不同程度的调节和双眼视异常。ICL术后1月、3月、6月所有患者解除了抑制及复视,获得不同程度稳定的双眼单视(100%)。可能是因为术前度数欠矫、凹透镜缩小效应及镜片像差等原因导致术前矫正视力低下,传入大脑的视觉信号模糊,视中枢难以分辨整合,自觉抑制掉一眼的影像。术后随着视力提高,解除了抑制,所有患者获得稳定的双眼单视,非斜视性双眼视异常明显改善。本研究结果提示术后不良症状评分亦显著降低,所有患者均对手术效果表示满意,可能跟术后裸眼视力提高,以及能够不依赖框架眼镜或者隐形眼镜有关。但术后症状得分主要集中在近距离视物模糊和近距离工作觉得眼痛、眼酸,易困乏等几项,这与本研究结果的AMP、PRA下降相符合。

6 结论

ICL手术使高度近视患者屈光状态恢复正视,视网膜上成像质量大大提高,大脑能够充分接收双眼清晰的影像信息,有利于视中枢对信息的处理,避免双眼影像清晰度不等引起的单眼抑制或交替注视,术后均获得稳定的双眼单视功能。总的主观视觉症状和近距离眼位明显改善,但调节耐力在一定程度上受损,调节幅度和正相对调节低下,导致近距离用眼易疲劳甚至回避近距离工作。本研究结果提示在设计手术目标屈光度时应综合考虑患者的实际工作距离、调节储备量和视远的需求适当地给予保留一定的近视度数,如将非主视眼欠矫-0.50~-1.00D,ICL术后的近距离用眼能更舒适和持久。