民生财政支出影响幸福感的传导路径及效应

——基于微观数据的中介效应检验

杨志安,王佳莹

(辽宁大学 经济学院, 辽宁 沈阳 110036)

一、引 言

不断提升人们的幸福感是我国经济社会发展的主要目标之一。幸福感是一种心理体验,它既是人们对生活的客观条件和所处状态的一种事实判断,又是人们对生活的主观意义和满足程度的一种价值判断。著名心理学家马丁·塞利格曼曾提出过一个经典的幸福公式:人的幸福感水平=先天因素+生活水平+心理因素,公式中的先天因素是由基因决定的,大量的研究结果显示,其在人的幸福感总水平中起到50%以上的决定性作用,是人自身无法控制和改变的。由此可见,想要对人的幸福感产生影响,可以调控的只有后两项,即生活水平和心理因素,它们主要包括收入、主观健康、心理感受等。民生财政支出的根本目的是要提高人们的幸福感,中外学者对此也进行了大量研究,但现有相关文献大多是从收入、消费等经济因素的角度来分析民生财政支出对幸福感的影响,很少有学者从心理效应的视角来研究民生财政支出对人们幸福感的影响。例如,郝身永(2015)研究证实了民生财政的效率与民众幸福感正相关,且显著性较高。[1]刘军强等(2012)利用中国综合社会调查(CGSS)的微观调查数据构建了民生满意度指数,分析了地方政府财政支出效率对于省内民众幸福感的影响。[2]洪源等(2016)研究发现,提高民生财政支出效率能提高民众的幸福感,但两者的关系并不显著。[3]基于此,本文从直接路径和间接路径两条路线入手,来分析民生财政支出对人们幸福感的影响。

二、民生财政支出影响幸福感的路径

(一)民生财政支出影响幸福感的直接路径:收入效应

1943年,马斯洛在其著作《人类激励理论》中系统论述了人的需求层次:按照从低到高的顺序,可划分为生理、安全、情感、尊重和自我实现等五大类。马斯洛认为,需求层次越低,人们上升的空间越大,而且在生理、安全等低层次需求没有得到满足的情况下,人们不会产生自我实现等高层次的需求。李建强(2010)认为,个体都存在追求幸福的需求,个体奋斗的目的就是为了满足各种需求,只有人的需求得到了满足,他才会感到幸福。[4]孙计领(2016)也同样证明了此结论,他认为个体需要的满足与其幸福感具有显著的正相关关系。[5]汤凤林等(2014)的研究结论证明,个体收入的提升能刺激人们获得更多的幸福感,其原因是收入增加能满足人们的大部分需要,尤其是低层次的需要。[6]基于此,本文认为收入的增加能够满足人们的需求,所以会增加人们的幸福感。民生财政支出的实质是增加了居民的可支配收入,直接满足了人们在教育、医疗和社会保障等方面的需要,解决了人们的后顾之忧。因此,本文提出假设1:

假设1:民生财政支出直接表现为增加居民的可支配收入,因而有利于人们幸福感的提高,这是民生财政支出提高人们幸福感的直接效应。

(二)民生财政支出影响幸福感的间接路径:心理效应

本文沿着民生财政支出与机会平等、机会平等与幸福感;民生财政支出与社会安定、社会安定与幸福感;民生财政支出与社会信任、社会信任与幸福感等三条路径,来探究民生财政支出影响人们幸福感的间接路径。

1.民生财政支出与机会平等感

民生财政支出属于国民收入二次分配的范畴,二次分配的目标是要实现社会公平。如果要想达到“实质公平”,政府就必须要适当地进行干预,以此确保所有人在条件一致的情况下实现全面发展,享有平等的利益分配和成功机会。政府的主要职责是提供公平、非排他性的公共产品,以此为众人创造机会均等的竞争环境。民生财政支出作为公共产品,显然具有非排他性特征。也就是说,由政府出面提供的基础教育、公共卫生等公共产品或服务,为广大群众创造了“教育机会均等”“治病机会均等”和“就业机会均等”等环境,有效解决了各种因素造成的机会不平等问题,在一定程度上促进了社会的公平正义。收入平等是分配结果的平等,而机会平等是分配起点和过程的平等,人们更加重视和关心分配过程的机会平等。机会平等感是人们对分配过程平等性的主观感知和评价,这种主观认知影响人际间的社会关系和人们的生理心理感受程度,进而影响人们的幸福感。机会平等性决定分配起点和过程的公正性,不公正的体验会产生愤怒感 (较低层级者)或者负罪感(较高层级者),进而降低幸福感。 何立新等(2011)认为,教育获得公平与个人对机会公平的感知程度具有明显的正相关性。在机会不平等的情况下,个体所感知的社会公平性则会降低,由此便会产生明显的“相对剥夺效应”,而这则会在一定程度上削弱人们的幸福感。[7]从这一层面而言,机会均等与幸福感之间显著正相关。基于上述分析,本文提出假设2:

假设2:“机会不平等”对幸福感存在显著的负面影响,民生财政支出通过提高机会平等增加幸福感,即机会平等在民生财政支出影响幸福感中起着中介作用。

2.民生财政支出与社会安定感

民生财政支出会通过影响收入差距对社会安定产生影响。关于社会安定与居民幸福感之间的关系,鲁元平等(2017)通过实证研究后认为,刑事案件发生率对居民幸福感表现出明显的负面效应,即社会犯罪会削弱人们的幸福感,容易使人们产生抵触、消极等负面情绪。[8]社会犯罪对城市居民幸福感的负面效应更为显著。为人们创造幸福美好生活是国家的根本目标,然而要想达到这一目标,国家必须要维护社会和谐安定等基本条件。基于以上理论分析,本文提出假设3:

假设3:社会安定有利于居民幸福感的提升,民生财政支出通过影响社会安定来影响人们的幸福感,即社会安定感在民生财政支出影响幸福感中起着中介作用。

3.民生财政支出与社会信任感

民生财政支出对社会信任感也有着较大的影响,而社会信任感对于人们的幸福感影响显著。例如,Carr(2010)在研究报告中强调了信任对民众幸福感的正面效应。[9]Christopoulos等(2004)也通过一系列的研究指出,社会信任与居民幸福感之间存在着紧密的联系。[10]Giovanni等(2010)指出,无论一个国家的国情或者发展程度如何,它都能够通过社会信任来提升国民的幸福感。[11]同时,社会不信任会滋生腐败,从而对居民幸福感产生显著的负面效应。基于以上理论分析,本文提出假设3:

假设3:民生财政支出能增强人们的社会信任感,而社会信任感有利于提升民众的幸福感,即社会信任感在民生财政支出影响幸福感中起中介作用。

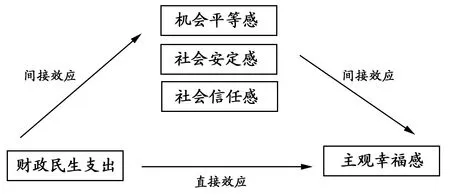

综上所述,民生财政支出不但能通过增加收入效应直接影响幸福感,还能通过机会平等感、社会安定感(或者社会不安定感)和社会信任感等心理效应间接影响居民幸福感(如图1所示)。

图1 民生财政支出对幸福感的传导路径

三、数据来源与模型设定

1.数据来源

本文所使用的涉及幸福感的微观数据均来自中国综合社会调查(CGSS)2015年全国29个省(直辖市、自治区,除新疆、海南、香港、澳门、台湾)的省级层面数据。在对原始数据进行筛选,剔除数据缺失的样本和离群值后,得到了10 498 份有效观测值。在具体研究过程中,随着本文所用模型中研究变量选择的不同,样本量会出现一定的变化。本文所用的民生财政支出和宏观控制变量数据均来源于2015年《中国统计年鉴》的省级数据,具体包括教育、医疗、社会保障与就业支出等三个分类。为平滑数据,模型中每一项支出均用当地人均支出的自然对数表示。

2.变量选取

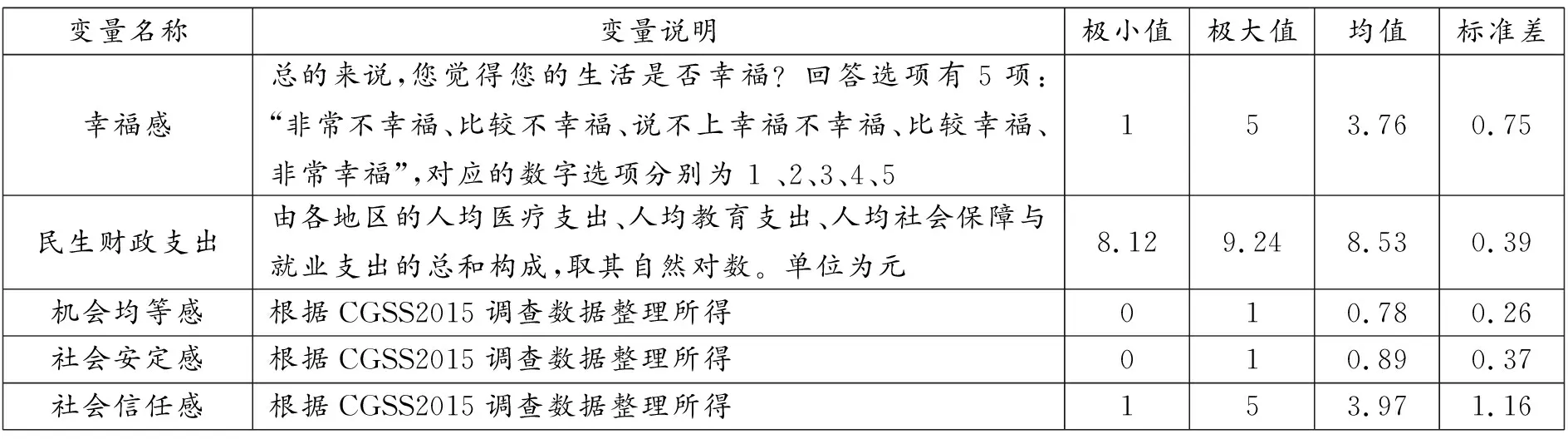

本文模型中的主要解释变量为民生财政支出和三个中介变量,即机会平等感、社会安定感和社会信任感,具体的变量统计描述如表1所示。

表1 变量的描述性统计

另外,为了减少偏差,本文还引入影响幸福感的微观控制变量,由性别、年龄、户籍、健康状况、受教育水平、政治身份、婚姻、绝对收入和相对收入等构成。宏观控制变量由省级层面的失业率、通货膨胀率、城镇化水平、城乡收入差距和人均GDP等构成。

3.模型设定

本文在参考中介效应模型的基础上构建了模型,以此来探究民生财政支出对幸福感的影响机制。如图2所示,如果自变量X对因变量Y的影响是通过中间变量M实现的,则称中间变量M为中介变量。具体地,我们用图2来描述变量间的影响过程。

在图2中,Y、X、M分别代表因变量、自变量、中间变量,e1、e2和e3均代表误差项。在此模型中,中介效应等于a*b,表示自变量X影响因变量Y的间接效应。c1是自变量X影响因变量Y的总效应,c2是自变量X影响因变量Y的直接效应。它们之间满足关系:c1=c2+a*b。

检验中介效应常用的方法是逐步检验回归系数,即依次检验法,一般分为四步:

第一步:检验X对Y的回归,检验回归系数c1的显著性,分析总效应;

第二步:检验X对M(中介变量)的回归,检验系数a(即X的回归系数)的显著性;

第三步:检验M对Y的回归和b参数(M的回归系数)的显著性,若a和b均显著,则中介效应存在;

第四步:检验X对Y的回归和c2参数(X的回归系数)的显著性,若c2显著且小于c1,则存在部分中介效应,此时,X对Y既存在直接效应,也存在间接效应;若c2不显著,则存在完全中介效应,此时X对Y不存在直接效应,只存在间接效应。

图2 中介效应模型示意图

本文研究的主要目标是考察机会平等感、社会安定感和社会信任感对民生财政支出影响幸福感的中介效应,利用中介效应模型构建的基准回归模型为:

(1)

为了检验民生财政支出是否通过机会平等感(社会安定感、社会信任感)影响人们的幸福感,本文设定了回归方程(2)和(3),来检验它们的中介作用。

(2)

(3)

若民生财政支出对幸福感的影响既存在直接效应,又存在通过机会平等感(社会安定感、社会信任感)作用的间接效应,那么,c2和bi都应该通过显著性检验。如果民生财政支出对幸福感的影响只存在于通过机会平等感(社会安定感、社会信任感)的间接效应上,或言之,此时机会平等感(社会安定感、社会信任感)是完全的中介变量,那么,这时c2将不显著,而bi显著。

把(2)式代入(3)式可得:

(4)

四、实证结果分析

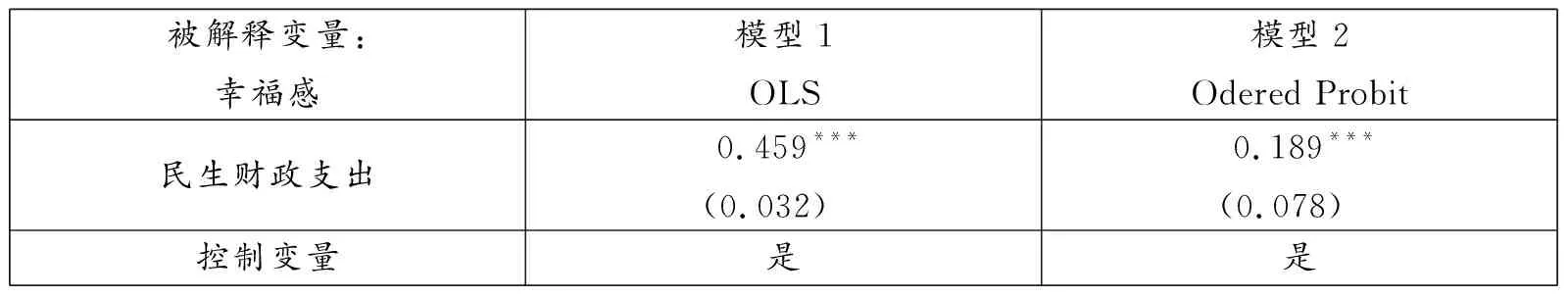

在表2中,模型1和模型2分别是OLS和Odered Probit方法下对基准模型(1)的估计,计算结果表明民生财政支出显著影响幸福感。OLS和Odered Probit 的估计结果在方向上无差异。限于篇幅,宏观变量和微观变量对幸福感的影响在文中没有详述。

表2 基准模型的估计结果

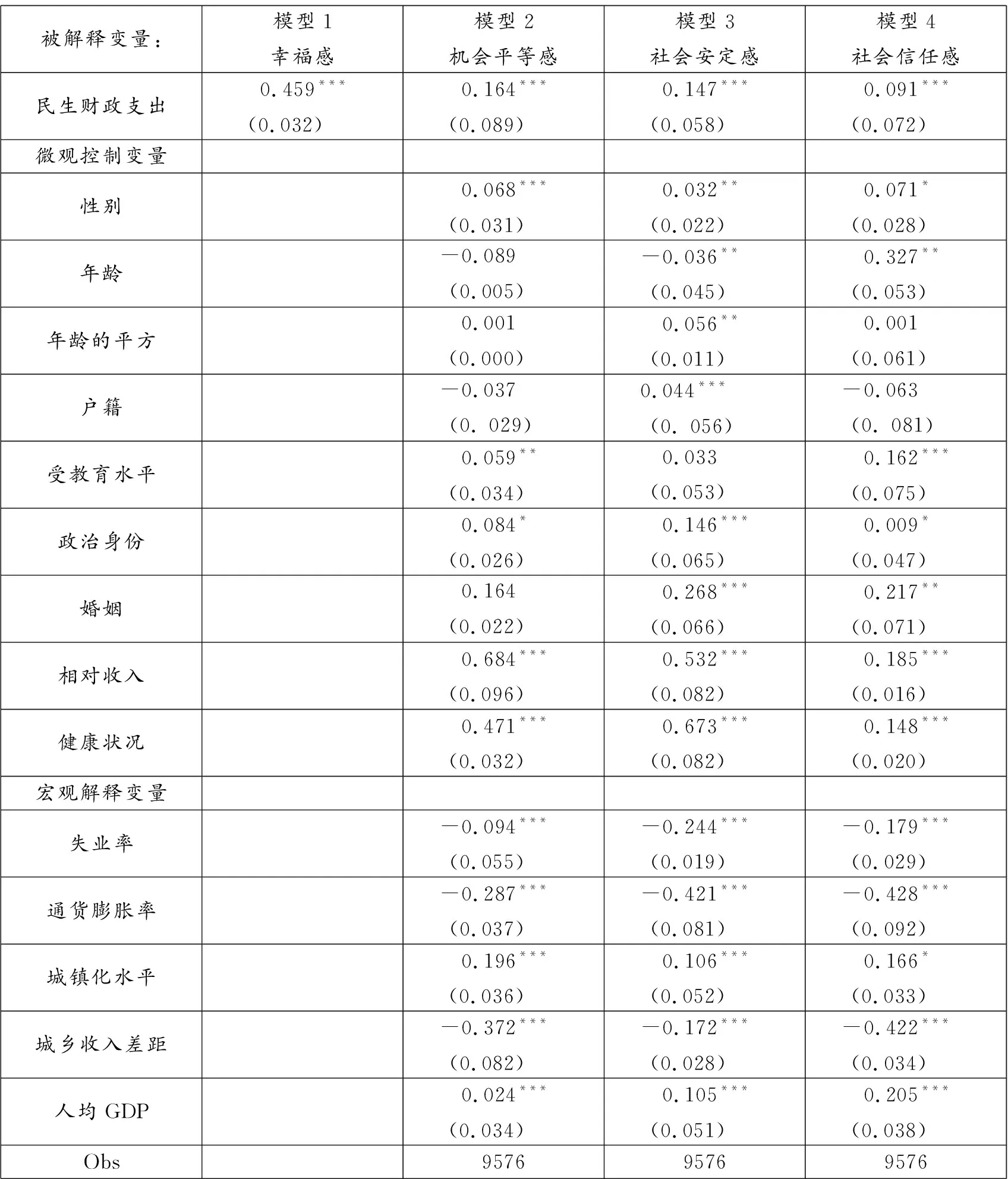

表3是对公式(3)的检验,主要检验系数b的显著性。因为Odered Probit和OLS的回归结果方向不变,为了便于计算中间效应的大小,我们采用了OLS模型。模型2~4是在公式(3)中分别加入机会平等感、社会安定感、社会信任感对幸福感进行的回归,它们的估计结果表明,机会平等感、社会安定感、社会信任感分别显著影响幸福感,此时民生财政支出仍然显著影响幸福感,但是系数明显变小。

表4是对公式(2)的检验,主要检验系数a的显著性,表4中的模型2~4分别为民生财政支出对机会平等感、社会安定感、社会信任感进行的回归。从表4的估计结果来看,民生财政支出能显著影响机会平等感、社会安定感、社会信任感。因此,通过表3和表4的结果可以说明,机会平等感、社会安定感、社会信任感分别在民生财政支出影响幸福感中起着中介作用。表3中模型5是在公式(3)中同时加入机会平等感、社会安定感、社会信任感对幸福感进行的回归,估计结果显示,机会平等感、社会安定感和社会信任感同时显著影响幸福感,此时,民生财政支出仍然显著影响幸福感,但是系数、t值和显著性都明显变小。再结合表4中模型2~4的结果,能够说明机会平等感、社会安定感、社会信任感在民生财政支出影响幸福感中共同起着中介作用。由此,我们可以得出结论:机会平等感、社会安定感、社会信任感是民生财政支出影响幸福感的中介变量,验证了本文的假设2、3、4。

综上可见,机会平等感、社会安定感、社会信任感在民生财政支出影响幸福感中都起着中介作用,即机会平等感、社会安定感、社会信任感是民生财政支出影响幸福感的中介变量。那么,这些中介变量在民生财政支出影响幸福感的过程中起到的中介作用到底如何呢?他们的中介程度是否一样呢?在民生财政支出影响幸福感的过程中,到底是直接的经济效应强一些,还是间接的中介效应强一些呢?下文将进一步分析民生财政支出影响幸福感的传导效应。

首先,通过表3中模型2~5的结果我们可以看出,无论是单一的中介模型,还是多重的中介模型,机会平等感、社会安定感、社会信任感都显著地影响幸福感,但是三者相比较,其作用依次减弱,即机会平等感较之社会安定感和社会信任感,更能促进人们幸福感的提高,社会安定感次之,社会信任感的作用最弱。

通过表4中模型2~4的结果可以看出,民生财政支出显著地影响机会平等感、社会安定感、社会信任感,但从程度上看,民生财政支出对三者的作用依次减弱,即对机会平等感的提高作用最强,对社会安定感的作用次之,对社会信任感的作用最弱。即三者相比较,民生财政支出更能促进机会平等感的提高。同时,通过表4中模型2~4的结果我们还可以看出,系数b和系数c2均显著,说明机会平等感、社会安定感、社会信任感均对幸福感的影响起着不完全的中介作用。

表4 民生财政支出影响机会平等感、社会安定感、社会信任感的估计结果

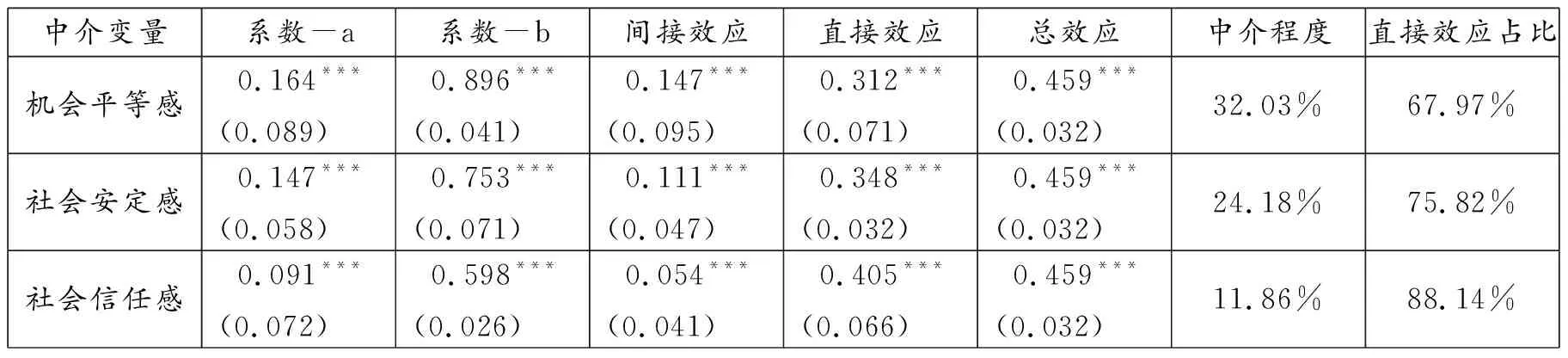

表5 单一中介效应的检验结果

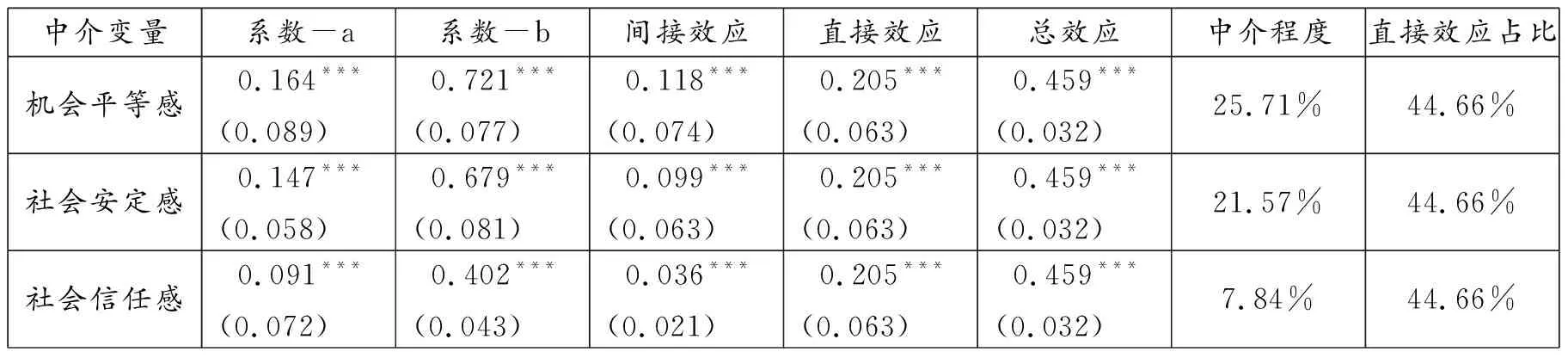

表5和表6是单一中介效应和多重中介效应的检验结果汇总。在单一中介效应模型中,经过计算,机会平等感在民生财政支出影响幸福感中起的中介作用最强,占总效应的32.03%,社会安定感的中介作用占总效应的24.18%,社会信任感占 11.86%。与之相对应的,民生财政支出的直接效应占比分别为67.97%、75.82%和 88.14%。在多重中介效应模型中,经过计算,机会平等感在民生财政支出影响幸福感中起的中介作用最强,占总效应的25.71%,社会安定感的中介作用占总效应的21.57%,社会信任感占 7.84%,中介效应总和是56.34%。此时,民生财政支出的直接效应占比为44.66%。由此也验证了假设1,即民生财政支出能直接作用于幸福感,与幸福感正相关。

表6 多重中介效应的检验结果

五、研究结论与政策建议

本文利用中国综合社会调查(CGSS)2015年的数据,并运用中介效应模型探讨了民生财政支出影响幸福感的传导路径和效应。从传导效应来看,民生财政支出能显著促进幸福感的提高,民生财政支出既能通过增加收入直接提高幸福感,又能通过提高机会平等感、社会安定感和社会信任感间接促进幸福感的提高,机会平等感、社会安定感、社会信任感是民生财政支出影响幸福感的中介变量。具体来说,首先,民生财政支出能显著影响机会平等感、社会安定感和社会信任感。从程度上看,民生财政支出对三者的作用依次减弱,即民生财政支出对机会平等感的提高作用最强,对社会安定感的作用次之,对社会信任感的作用最弱。即民生财政支出更能促进机会平等感的提高,对社会安定感的作用次之,对社会信任感的作用最弱。其次,机会平等感、社会安定感、社会信任感能显著地影响幸福感,但是三者相比较,它们对幸福感的作用依次减弱,即机会平等感较之社会安定感和社会信任感,更能促增幸福感的提高,社会安定感次之,社会信任感的作用最弱。从效应大小来看,机会平等感、社会安定感、社会信任感在民生财政支出对幸福感的影响中起着不完全的中介作用,机会平等感在民生财政支出影响幸福感中起的中介作用最强,其次是社会安定感,最弱的是社会信任感。此时,在民生财政支出影响幸福感的整个链条中,直接的收入效应占44.66%,间接的心理效应占56.34%。

通过本文的研究结论可以看出,为了提升人们的幸福感,政府既可以通过适度提高民生财政支出规模增加人们的可支配收入来提高幸福感,也可以通过优化民生财政支出结构来促进机会平等建设,保障人们社会信任感和社会安定感的提高,从而促进幸福感的提高。具体来说,首先,政府应积极推进教育机会平等建设,民生财政支出要向教育程度和经济发展水平较低的偏远贫困地区和少数民族地区适当倾斜,促进义务教育的普及程度,使得人们在享有公平教育发展的基础上,拥有公平地进入社会的发展机会。其次,应均衡城乡社会保障体系建设,将农村社会保障制度建设作为平等建设的重点目标和核心要素,逐步消除城乡二元体制性障碍。最后,要加大医疗改革力度,满足弱势群体有病可医、有钱可医、有处可医的基本需求。还要健全失业保险制度,为出现因伤失业情况的弱势群体提供覆盖面更全的保障措施,提供再就业培训等,为其再次踏上工作岗位提供机会。要有效地利用民生财政支出的收入分配功能,加大对社会底层和经济不发达地区群众的支持力度,科学合理地解决收入分配不均问题,尽可能减少因为利益分配不均等问题的出现所导致的主观犯罪倾向,降低社会犯罪给人们幸福感带来的负面影响,最终为人民群众创建一个安全有保障、社会公平正义、人与人之间相互信任、和谐美好的社会发展环境,不断提高人民的幸福水平。