女排精神、集体记忆与国家认同想象:以纪录片《拼搏

——中国女排夺魁记》为例

何国威

1982年中国文化部优秀纪录片奖的评选中,纪录电影《拼搏——中国女排夺魁记》(以下简称《拼搏》)与《光辉业迹》《土林探奇》《祖国新貌》《今日中国》一起获奖。这部呈现了中国女排在第三届世界杯女子排球赛上一路过关斩将、最终以七战七胜的成绩取得冠军的彩色纪录电影《拼搏》,叙述和见证了这一历史事件。从现实意义来看,影片所展现的中国女排夺魁记不仅完成了老一辈革命家与体育工作者“三大球都要上去”的夙愿,还“表现了中国人民应有的精神面貌,连克世界强队,……为祖国争了气”,以及粉碎了“东亚病夫”的阴谋论调;从时代功能上看,影片创造了影响至今的“女排精神”,最终将其纳入民族、国家认同的体系之中,既给予一种类似于战斗的力量,又凝聚民族情感;或者寻求社会拼搏精神等共识,以及强调我国迎难而上、敢于拼搏且友好等形象。不可否认,“女排精神”仍旧是当下中国社会重要的精神之一。因此,本文通过追溯和分析《拼搏》中的“女排精神”、集体记忆和国家认同,探讨它之于时代与当下的社会价值与文化意义,以此唤醒人们内心的“拼搏”精神,为实现“中国梦”助力。

一、“女排精神”的形成与内涵

由张贻彤、沈杰、李汉军编导和摄影,宋世雄、张之解说词解说、田洪涛解说、中央新闻纪录电影制片厂摄制完成的彩色纪录片《拼搏》于1982年出品。影片公映后,反响巨大,不仅获得了当年的文化部优秀纪录片奖,还于1984年拿到了意大利佩鲁嘉市第一届国际排球电影节第一名“海鸥展翅奖”。《拼搏》的开头,跟拍与特写镜头下的中国女排奋力抗争的运动场景中,宋世雄用激扬的声音说:“惊心动魄的鏖战,牵动着十亿颗心,女排姑娘奋战沙场,为祖国夺取冠军。”这表明影片不仅强调了女排夺取冠军的真实性与现实性,而且它也表明了女排之于集体/国家的重要性,以及勾勒出了它的社会影响力与价值意义。《人民日报》1981年11月17日曾刊载相关文章对女排此次夺冠进行报道和评价:“八十年代初,我们在保持乒乓球队荣誉的同时,又开始向三大球(足球、篮球、排球)的冠军进军。中国女排打开了第一个突破口。她们的胜利向世界表明,中国运动员不仅可以在小球上取胜,而且有能力在大球上夺取世界冠军。”与此同时,文章强调了此次中国女排的胜利,“鼓舞了全国人民奋发图强、振兴中华的爱国主义热忱。我们希望全国人民都来学习你们团结战斗、艰苦创业的精神,为把我国建设成为具有高度物质文明和精神文明的伟大社会主义国家而努力奋斗!”更为重要的是,1981年11月18日,时任妇联主席的邓颖超在《体育报》上发表了《各行各业都来学习女排精神》一文,首次提出了“女排精神”这个词。而且,在当日的《人民日报》也刊登了此文,这是中国重要的主流媒体正是认可“女排精神”的提法,以此号召“各行各业的人民群众都会学习中国女排的精神……更快地将我们的社会主义事业推向前进!”从此之后,中国女排与“女排精神”便开始成为鼓舞中国人的一面旗帜。

1981年后,中国女排再接再厉,接连夺冠,形成历史上享誉世界的“五连冠”后,“女排精神”成了中国人团结奋斗、顽强拼搏的写照,成了中华崛起的符号。由此,“女排精神”便真正地被大家认可了。2016年,新晋中国国家女排队在第三届世界杯女子排球赛上担任主攻手的郎平的带领下,时隔12年再一次获得世界冠军。“女排精神”也顺势成为当下彰显中国人精神的代名词,成为时代精神镜像的一个重要载体,成为支撑“中国梦”的重要力量。

事实上,“女排精神”的提出或形成,是具有历史原因的。20世纪80年代初,中国从“文革”中走出,人民需要摆脱它所带来的创伤,需要走向社会主义现代化建设。一方面,它强调“改革”;另一方面,它突出“开放”。此时,中国恢复了国际奥委会的合法席位,有了与世界交流的窗口。于是,深受经济困扰的中国选择了以体育中的“三大球”来敲开世界大门的策略。“回看国内社会政治经济和体育发展的曲折历程,作为一项集体性、对抗性的团队运动,‘团结起来、振兴中国’的中国女排似乎理应成为那个时代给予国人希望和憧憬的载体。”或者说,此时的国人需要以昂扬的斗志来战胜苦难或弥补心灵所遭受的创伤,并以此作为精神的指引积极地融入新时代,开启新生活。这种时代中所寻求的精神的慰藉,中国女排在世界舞台上夺冠则在一定程度上满足了他们的需求。

如果说改革开放之前在《第28届世界乒乓球锦标赛》(编辑沙丹、雷震霖,摄影苏中义、于广华、靳敬一,1965)、《乒乓球盛开友谊花——第31届世界乒乓球锦标赛》(编导张孟起、李慧仙、马义,摄影李振羽、苏中义、任福棠、屠国壁,1971)等呈现了“乒乓球外交”的走向世界的策略,是凸显“个体”英雄的话,那么,70年代末80年代初的《拼搏》以及《北京国际排球友好邀请赛》(张景泰,1978)、《新起点》(编辑陈光忠,总摄影沈杰,1979)、《第二次交锋——中国女排对日本女排》(沈杰,1980)、《夺标》(编导陈光忠,摄影曹炳山、李永福、高殿华、李学明,1983)、《零的突破》(编导陈光忠,摄影许昭德、相春晖、扎西,1984)等纪录影片则凸显了新时期中国在“女排”上的拼搏与奋进,强调的是集体力量。而且,这种集体力量契合了时下中国的政治与文化。这些纪录电影吸引了国人的关注,它们都是以女排的比赛为核心,以强化改革开放前后国民的精神面貌的对比,以此凸显出新时期中国国民的精神面貌。尤其是,在《拼搏》中,新时期的中国第一次在排球上获得世界冠军,它昭示了此时中国如中国女排一样的朝气蓬勃与无限可能。

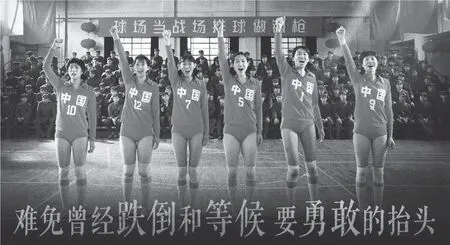

图1.电影《拼搏》海报

那么,《拼搏》中是如何表现“女排精神“的呢?《拼搏》采用跟拍纪实与双解说的方式——宋世雄与张之解说比赛,田洪涛则解说中国女排队比赛之外的生活且包括对日本的介绍,以比赛的时间和地点的转移为线索,呈现了中国女排在第三届世界杯女子排球赛上的比赛情况。影片中,镜头随着中国女排队走入开幕式舞台而移动,解说员借此介绍“世界排坛的八支劲旅在音乐声中进场……”这八支队伍,除了中国女排队之外,分别是巴西女排队、苏联女排队、南朝鲜(今韩国)女排队、保加利亚女排队、巴西女排队、美国女排队和日本女排队。值得一提的是,影片呈现中国女排队与其余七支队伍比赛的时间是按照比赛的激烈度与难度来做详略划分的,着重突出中国女排队面对强队时的状态。

此外,影片也在不同的比赛场景中,强调了女排成员的受伤身体。影片中的特写转中景下的陈亚琼一出场便是一位手部受伤的运动员形象,她曾在国内训练时受伤,至今未愈。而后,在中国女排队对战苏联女排队时,影片通过解说词与全景镜头呈现了陈亚琼发球的状态:“中国队陈亚琼发球,但她的胳膊上还绑着纱布”。与此同时,在与古巴队比赛之前,编导也呈现和说明了曹慧英、陈招娣等人受伤的情况,尤其是已经27岁的老队员曹慧英的骨头里还留着钉子和钢丝……在这样的意义不断生产的空间,受伤的身体至少承载了两方面的内涵:第一,身体在体育文化中是精神的载体,《拼搏》中呈现中国女排队员的身体状况除了真实反映其现实境况之外,更为重要的是突出其身体是不可摧毁的,是不以病魔带来的疼痛所转移,是坚毅与顽强的体现。而且,受伤的中国女排队员积极面对自身伤痛的行为和眼神与观众形成了联动关系,穿透了电视机、收音机、电影幕布所营造的空间与现实空间的“第四堵墙”,完成了受伤身体承受折磨后的顽强性书写;第二,中国女排受伤的身体贯穿在不同的比赛场景中,完成了玛丽·道德拉斯所说的“两个身体”书写——物理身体与社会身体。“社会身体制约着我们对物理身体的理解。我们对于身体的物理的经验总是支持某一特定的社会观点,它总是被社会范畴所修改,并通过它被了解。在两种身体经验之间,存在着意义的不断转换,这样,任何一种经验都强化着另外一种。”进一步说,《拼搏》中所呈现的中国女排受伤的身体以及她们承受住身体的疼痛且赢得比赛,就意味着曾经受伤的身体的意义发生了变化,并由此将“个体”/物理身体向国家/社会“身体”滑动,最终被纳入国家现代化建设的框架之中,勾勒出一个团结、奋进、激情的国家形象。

如果说身体的病痛是一种表面上的坚强反衬,那么在赛场上面对分数落后而逆袭的行为过程则强化了拼搏的力量。在《拼搏》中,有两场比赛是明显具有“逆袭”属性的。第一场是中国女排队与苏联女排队的比赛。编导通过现场解说的方式,介绍了苏联女排队的情况:她们“曾经八次获得过世界冠军,队员身材高大……是公认的世界五强之一。但是,这次在第一场比赛当中她们以零比三败给了日本队”。不过,《拼搏》主要选取了比赛后半部分的场景:苏联女排队发动强攻,排球在两个场地中来回穿梭,中国女排队队员跳起来扣球,苏联女排队拦网成功;当比分相差无几的时候,郎平扣球成功。在这个场景中,中国女排队与苏联女排队先后打出了10平与12平的比分,最终中国女排队以16比14的成绩艰难地赢得了这一场比赛。不过,解说员强调了中国女排队在这一场比赛中落后九分的情况,“一分一分地拼,一直反败为胜”。与此同时,在12平的时候,编导介绍了脚扭伤的主攻手张蓉芳,她咬着牙、忍着痛坚持完成比赛。可以说,这些场景都构成了不放弃的精神场域。

与中苏女排队相比,中日女排队在争夺冠军的决赛中出现的拼搏精神更具有典型意义,因为它是形成“女排精神”的关键与核心。也就是说,如果没有这一次夺得女排冠军的胜利,那么“女排精神”的诞生则可能要滞后,甚至不会有“女排精神”。《拼搏》的解说词在介绍中日争夺冠军的段落中,几乎用特写与全景、近景镜头相结合的方式先后介绍了两队参赛的球员:中国女排队有郎平、张蓉芳、周晓兰、孙晋芳、陈招娣、陈亚琼、曹慧英等,日本女排队则集结了广濑美代子、水原理枝子等。与此同时,在比赛的过程中,影片也交代了日本队的情况:“日本女排从六十年代开始登上世界排坛,多次取得世界冠军的称号,实力很强。1979年以前,中日两队对阵,胜负的场次相近,这两年中国队胜得多一些。日本队,这次占天时地利人和的条件,想蝉联世界冠军……”比赛紧张地进行,中国女排队率先以15比8、15比7的优异成绩赢得两局。按照当时的算法,中国女排已取得世界冠军。所以,面对胜利,中国女排队队员放松了警惕,让日本女排连扳回两局。女子排球运动员杨希在回忆时说:“因为赢两局就肯定世界冠军到手了,估计已经想着怎么拿冠军呢,领奖的情景了,已经是。……精力一点不集中都不行。因为这比赛水平很高的,你集中精力还不一定打好呢。”但是,主教练袁伟民很不满意,在第四局比赛结束后便将女排姑娘们拉拢到一起。影片通过中景呈现了这一场景:袁伟民生气地说着,并且不断地比划着手。而此时解说员指出,“袁伟民对这些人说,今天有几亿的观众看我们的比赛,这局球不拿下来,你们会后悔一辈子,我们一定要把这场球拿下来。”

随后,比赛进入了白热化阶段。尤其是,第五局最后一段比赛,编导通过跟推、拉、全景、特写等镜头的交织变化展示了两队争夺冠军的惨烈度。这一段落中有三个关键的节点:第一,在中近景下,中国队再次组织反击,由郎平吊球。8号广濑美代子把球接起来,三屋裕子把球打过网,中国队未接到球,落后1分,进入赛点(15比14);第二,全景镜头下,陈亚琼发球后,周晓兰拦网成功,中国女排队领先1分,进入赛点(16比15);第三,陈亚琼发球,日本队进攻,孙晋芳拦网成功,中国女排队以两分的优势战胜了日本女排队,且以全胜的成绩获得了冠军。在这个激烈的片段中,《拼搏》通过中国女排的奋战表征了其团结的价值和作用,而她们在强大的压力之下为中国夺得首个世界杯的排球冠军奖杯则被视为一次有力回击“东亚病夫”的歧视与嘲笑,一次民族自强的写照。正如解说词中所说:“中国人民的心是不屈的,我们有自强的心。中国女排在比赛当中表现出了这种自强的心,她们为全国人民争了气。”显然,《拼搏》是想借此来表达中国的“拼搏”精神以及走向世界的勇气与智慧,而这精神被定义为“女排精神”。

国别 时间/分中国vs巴西 07:29-08:38中国vs苏联 09:30-17:20中国vs保加利亚 18:35-19:20中国vs南朝鲜(今韩国) 20:04-21:05中国vs古巴 23:43-29:30中国vs美国 36:02-52:10中国vs日本 54:40-83:30

二、集体记忆的恢复和重构

在第三届世界杯女子排球赛上,中国女排第一次获得冠军不只是新时期中国精神的体现,也是人类拼搏的写照。它所聚焦的核心问题,不单单是中国女排个体的荣誉,更多的是一次集体的表达,并且潜藏着中国走向复兴的理想与抱负。正是这一次夺冠的比赛,“个人才能感受到一种来自集体的情感和力量,这种情感和力量与个体活动中的情感和力量完全不同,前者带有欢腾、激情和狂乱的特点,而后者带有平静、自控和守约的特点。”中国女排前往日本向世界冠军冲击后,《人民日报》从1981年11月7日开始就刊登相关的文章报道中国女排的信息。尤其是,随着国家对此次夺冠的认可以及媒体对夺冠的广泛报道,中国女排“冲出亚洲,走向世界”的事实得到进一步传播,藉此中国女排夺冠的记忆被再一次强调和传播。纪录片《拼搏》以真实的方式记录了这一次女排夺冠的事实,使得其逐渐转化且形成了集体记忆,并使“女排精神”成为中国人民乃至全球人民的精神象征。

所谓的“集体记忆不是一个既定的概念,而是一个社会建构的概念”,“一个不断重建的过程”。当个体介入/再现集体记忆时,他们是借助一定的情境修复或者重塑过去的集体记忆。哈布瓦斯在《集体记忆》一书中指出:“尽管集体记忆是在一个由人们构成的聚合体中存续着,并且从其基础中汲取力量,但也只是作为群体成员的个体才进行记忆。”加之,“集体记忆具有双重性质——既是一种物质客体,比如一尊雕像、一座纪念碑、空间中的一个地点,又是一种象征符号,或某种具有精神内涵的东西、某种附着于并强加在这种物质现实之上的为群体共享的东西。”事实上,《拼搏》就是一次以“个体”通过影像的方式,以新的逻辑和诉求拼凑起来的中国女排七战七捷的记忆/影像,既有了真实性,又突显了“象征符号”或者说是文化符号,最终呈现出具有精神内涵的集体记忆以及表现出了它的历史延续性。

张贻彤、沈杰、李汉军的《拼搏》并不是完整地记录中国女排比赛的全部历程,而是根据中国女排在比赛过程中遭遇困境后绝地反击的片段式选取的纪录影片。但是,它在重构女排夺冠的集体记忆和再现中国女排团结、敢拼的历史上,却有着重要的意义。这一重要意义,至少体现在四个方面。一是,真实的记录了中国女排与苏联、古巴、美国、保加利亚、日本等七国的比赛。而在比赛中,“拼搏”成了至关重要的关键词,也是得到人们集体认同的核心。从下表可以看出,《拼搏》中展现的中国女排队与日本女排队的时间更长,其后依次是中国女排队对战美国女排队、古巴女排队、苏联女排队、巴西女排队、南朝鲜(今韩国)女排队和保加利亚女排队。在这一过程中,中国女排凸显出了她们高超的专业水平和素质之外,更多的是呈现出她们面对强队以及分数落后情况下的努力与不放弃的精神。她们会在赛前研究美国女排队,会看过去古巴女排队的比赛,会制定战术……同时,她们会遭遇疾病的折磨……因此,张贻彤、沈杰、李汉军会选择表现中国女排的“拼搏”与“受伤”等作为叙事的核心,作为“女排精神”形成的关键点,并非是为了获得人们的同情,而是借助其困境中的状态,来彰显她们不言输且敢拼的精神。当然,在这种有取有舍、详略得当的叙事策略下,创作者不仅更为集中地展现了此次中国女排比赛的艰辛,而且它集中地展现了中国女排在困境中的崛起。正如片名中的“拼搏”二字,就鲜明地表达了叙事目的:要以拼搏的姿态去面对任何的困难与挫折,并且赢得胜利。

图2.电影《夺冠》海报

二是在《拼搏》里出现了一些令人印象深刻的“象征符号”,体现了中国传统文化精神体系中的自强不息、凝心聚力等观念。事实上,它的“象征符号”是这一届参赛的中国女排群体,或者说是代表这一群体的某一能够继续代表其整体的“个体”,如郎平。2016年,郎平率领的中国女排队复活了逐渐被人淡忘的“女排精神”,并让其成了当下中国现代化建设的一个象征符号,成为实现“中国梦”的精神力量之一。尤其是,陈可辛的电影《夺冠》(2020)再一次聚焦《拼搏》里所呈现的中国女排第一次夺冠的故事,无疑是向人们展示“女排精神”,蕴含着中国的力量与精神,是民族团结的写照,同时它也继续激励着这个自强的民族,鼓舞着这个民族的人民继续拼搏。毋庸置疑,“中国女排”作为一种“象征符号”,“见证了一种跨历史和跨地域的集体记忆——民族团结,它象征着中国社会的一种基本认同”。正如习近平总书记在2019年会见中国女排代表时所言:“38年前,中国女排首夺世界冠军时,举国上下心潮澎湃,亿万观众热泪盈眶。中国女排“五连冠”,万人空巷看女排。广大人民群众对中国女排的喜爱,不仅是因为你们夺得了冠军,更重要的是你们在赛场上展现了祖国至上、团结协作、顽强拼搏、永不言败的精神面貌。女排精神代表着一个时代的精神,喊出了为中华崛起而拼搏的时代最强音。平凡孕育着伟大。你们天天坚持训练,咬牙克服伤病,默默承受挫折,特别在低谷时仍有一批人默默工作、不计回报。正是因为有这么一批人,才有了中国女排今天的成绩。”

三是《拼搏》的创作者规避了某种绝对英雄的叙事,也摆脱了简单地、机械地记录七场比赛,反而是站在了一个大国友好的关系视角去呈现中国与巴西、保加利亚、古巴等国的友谊和交情,尤其是强化了中日之间的友好关系。这种友好关系的阐释,使得影片摆脱了自卖自夸的格调,反而有了一种中华民族以“和”为美的传统文化底色,并且不具有狭隘的民族主义特征。“这正印证了戴维·米勒的看法:拥有一种民族认同,并不一定意味着成为某种教条主义意义上的民族主义者,这种民族主义者‘往往声称民族忠诚对其他忠诚拥有绝对优先性’。”换言之,《拼搏》通过“和”的关系缓解了其他国家未获得冠军的焦虑,展示中国女排以及中国的友好形象,以此表明“女排精神”不仅仅是中国人的集体记忆,带有中国属性;还可以成为人类的共有的记忆及精神品质。

四是《拼搏》提供了人们回溯中国女排的历史线索。一方面,它能够带着人们回到1981年的比赛现场,尽管这个回到历史起点的方式是通过编导们重新编排了,而且是碎片化了。但是,中国女排首夺冠军这一重大历史事件留在了当时人们的心中,并且随着不同时期“女排精神”的不断再现与重提,势必会加深人们的集体记忆;另一方面,中国女排夺冠的起点到目前女排形象的展示,让我们看到了它的历史延续性,以及精神的传承性。

从某种意义上,正是由于张贻彤、沈杰、李汉军编导、摄影的《拼搏》的记录,才将中国女排第一次夺得世界冠军的历程揭示了出来,使得“女排精神”成为国人的集体记忆与精神力量。可以说,《拼搏》有助于唤醒普通大众的民族意识,强化普通大众作为“个体”参与到国家这一“集体”的信念且为“中国梦”共同助力。与此同时,《拼搏》也激活了更多后来者的女排记忆与创作激情,也激活了他们再度重构这一集体记忆的意愿,从而出现了沈杰的《世界女排明星赛》,张景泰的《新的搏击——记中国女排四连冠》和陈可辛的《夺冠》等。

三、国家认同的实现路径

“国家认同,是指一个国家的公民对自己祖国的历史文化传统、道德价值观、理想信念、国家主权等的认同,即国民认同。国家认同是一种重要的国民意识,是维系一国存在和发展的重要纽带。国家认同实质上是一个民族确认自己的国族身份,将自己的民族自觉归属于国家,形成捍卫国家主权和民族利益的主体意识。”与此同时,国家认同还强调一种集体观念。《拼搏》中以记录的女排夺得冠军作为一种能够激励中国及其人民的集体记忆,既有传统文化精神的延续,又有现实的作用。从这一点来看,影片中的女排夺冠的记忆无疑是最能广泛地制造国家认同,因为新时代的中国在“文革”后亟需精神的抚慰,“个体”也紧需在国家之中找到归属感。

在《拼搏》里,女排夺冠营造了广泛的社会共识。一方面,中国女排从北京到东京及日本各地参加比赛受到了人民广泛的关注,它在这一时间范围内形成了一个集体关注焦点。时为北京《新体育》杂志的记者何慧娴在接受采访时指出,那个时候,从中央到普通老百姓都看女排比赛。当时,还是黑白电视机,很多人都只能听收音机。街道里边,周围的邻居都跑到有黑白电视机的人家里去看女排比赛,可谓是万人空巷。当然,《拼搏》中解说人员强调了:“比赛开始了,中央人民广播台、中央人民电视台向祖国的听众和观众,向祖国的台湾同胞,海外侨胞转播实况。”这种直播或转播的方式,引起了众人的关注,并对中国女排是否能夺得冠军而充满期待。事实上,这种观看电视或者聆听广播的方式就是一种集体行为,它暗示了人们拥有共同的记忆,也强调了人们对民族和国家的认同。值得一提的是,影片将这种观看的行为固定为一个电视或者网络媒介,让中国女排比赛的记忆保留了下来,以此供人们在不同的时间、地点以及和不同的人共同观看,寻找记忆的同时,也以鲜明的民族精神唤醒人民的国家自豪感与优越性。也就是说,通过《拼搏》中对中国女排的记录,人们找到了集体记忆的同时,也找到了国家的认同。

这种“认同”实际上回应了80年代初期中国的社会主义建设问题。“改革开放后中国社会在物质生活上取得了巨大进步,但是我们却没有能建立一个相应的能为政治精英、知识精英和正处于上升中的中产阶级所共同认同的核心价值体系共识。”然而,《拼搏》里通过呈现中国女排比赛完成了“价值体系共识”的建构,并以民族性格来为中华儿女提供了一种获得认同的场域。事实上,这里的“共识”塑造是以“为国争光”为基础,凸显的是团结、顽强等民族性格特征,并且其目的是为激励“个体”的工作、劳动和学习热情,以及为中国的四化建设提供精神支柱,是中国走向世界的象征。就像影片中解说员在中国女排队战胜日本女排队获得冠军时所说,“此时此刻,我们想起了贺龙副总理讲的话:‘三大球不翻身,我死不瞑目。’……”不容忽视的是,《拼搏》里的国家认同与此后的中国女排所呈现出来的国家认同虽说从根本上是一致的,但是它们又有所区别,因为它是随着时代变化而产生不同的重要指向。例如,《星耀征途:中国女排里约夺冠记》(2018)在凸显中国女排共有的精神之外,它强调的是通过“个体”的作用,并由一个又一个个体梦想汇聚成“中国梦”,以及凸显“不忘初心,永不言弃”的现实寓言,还承担了当下时代背景下实现中华民族的伟大复兴的“中国梦”与“人类共同体”的“世界梦”。

图3.电影《夺冠》海报

与此同时,《拼搏》展现了中国女排获得冠军后领取奖杯及奏响国歌《义勇军进行曲》的场景。升国旗、奏国歌,在比赛的现场不仅代表了这一国家获得冠军的事实,而且它强调了一个国家的精神与凝聚力,树立了民族的自信心与自豪感。在《拼搏》的结尾部分,欢庆中国女排队获得世界冠军的喜悦画面相组接:当中国女排队以两分优势战胜日本女排队时,影片以全景镜头的方式呈现了中国女排姑娘们欢喜雀跃地走到舞台中央,然后抱在一起的画面。与此同时,编导以特写与近景相组合的方式表现出了手里拿着中国国旗摇动的中年男子大声呐喊的激动画面……在这些展示中国女排获得世界冠军的镜头里,中国女排作为一个能够代表中国的符号被推到了前端,展现了其团结一致与努力拼搏的精神面貌。尤其是,在大全景下中国女排队员站在领奖台的最高处,中国女排队长孙晋芳与郎平从时任国际排联主席里波的手里接过冠军奖杯等,以及戴着奖章的中国女排整齐划一地站着且响起国歌的画面,而全景转为特写的中国国旗在国歌的渲染下慢慢地升空,从而构成了集体荣誉、祖国认同的传播场域。在这种国家意识的表达中,既以战胜全世界强队的姿态洗刷了“东亚病夫”的耻辱,还唤起了中华儿女的民族凝聚力与认同感。

作为一个“女排精神”与国家认同的表达,《拼搏》还在颁奖结束后采用了充满了战斗精神的民族音乐来展示中国女排比赛时的不同姿态:摄影机镜头由全景转特写下,顽强的中国女排姑娘们一个接着一个地跳起来用力地扣球与拦网等,以此表征中国女排训练时的努力与勤奋。这两首插曲,一首表达国家荣誉,一首表达个体拼搏,它们所呈现的意义不尽相同。前者是带有胜利意义,而后者更多的是追寻胜利的过程,它提示人们要想为国家获得荣誉就必须努力拼搏。实际上,这是个体认同国家的一种具体表现。

正因为此,我们在当下也应该强调“女排精神”,并且正视它的书写。英国学者鲍伯·杰索普(Bob·Jessop)曾说:”在当前全球化的以知识为基础的经济当中,民族国家仍然重要,它不是正在消亡,而是正在被重新想象、重新设计、重新调整以回应挑战……”也正如此,卜正民和施恩德也强调:“书写历史是为了提供一个能将他们的民族带离殖民主义的过去、走向富强和强大的未来的目的性动力,它将所有民族带到同一叙述体系中,但同时又宣告他们自己的特质,作为文化独特性和独立性的证据。”只有在不同的时期积极强调“女排精神”并努力摧毁当下众多扭曲的“个体”意识、消费主义唯上论、颓废以及道德沦丧等,从而以拼搏、向上的精神引导他们建立起“价值共同体”,并使之从实现个人梦的同时再为“中国梦”助力,这恰恰是时代所需要的。

结语

张贻彤、沈杰、李汉军编导和摄影的《拼搏》是一部不容忽视的记录女排夺冠的纪录片,它通过中国女排集体记忆的重构,表现了中国女排尽管在受伤的情况下仍旧奋力一搏的真实情境,最终形成具有时代典型特征的“女排精神”,成了指引各行各业的精神宝典。正如评论者所言:“由于摄制者满怀激情地深人采访,现场的仔细观察和敏感地捕捉到精彩动人的场面和情绪,对每一场激战都迅速抓住了它们各自的特点,不仅使观众看到精采的球艺对垒,而且特别是看到中国女排发扬拼搏精神为祖国争取荣誉。”事实上,中国女排奋起的精神正是当今社会实现个人梦与“中国梦”所需要的时代精神。

【注释】

①新华社评论员.不有几番寒彻骨哪得梅花扑鼻香,载黑龙江体育报编.中华之光[M].黑龙江体育报,1982:7.

②杨静仁副总理的讲话,载黑龙江体育报编.中华之光[M].黑龙江体育报,1982:6.

③本报评论员.学习女排,振兴中华[N].人民日报,1987.11.17.

④国务院向中国女子排球队热烈祝贺[ N ] . 人民日报,1987.11.17.

⑤邓颖超.各行各业都来学习女排精神,载黑龙江体育报编.中华之光[M].黑龙江体育报,1982:6.

⑥李佳宝.竞技体育与民族国家的共建:“女排精神”产生和传播的历史[J].体育成人教育学刊,2018(3):47.

⑦乔安妮·恩特维斯特尔.时髦的身体:时尚、衣着和现代社会理论,郜元宝译[M].桂林:广西师范大学出版社,2005:11-12.

⑧张同道.电影眼看中国[M].北京:中国广播电视出版社,2016:143.

⑨转引薛亚利.庆典:集体记忆和社会认同[J].中国农业大学学报(社会科学版)2010(2):64.

⑩[法]莫里斯·哈布瓦斯.论集体记忆,毕然、郭金华译[M].上海:上海人民出版社,2002:39.

⑪洪治纲.集体记忆的重构与现代戏反思——以《南京大屠杀》《金陵十三钗》和《京安魂曲》为例[J].中国现代文学研究丛刊,2012(10):23.

⑫同⑩,39-40.

⑬同⑩,335.

⑭同⑨,66.

⑮习近平会见中国女排代表[N].人民日报,2019.10.1.

⑯ 洪宏.如何寻找“我们的东西”?——韩国大片建构民族认同的四个维度[J].文艺研究,2017(9):108.

⑰贺金瑞、燕继荣.论从民族认同到国家认同[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2008(3):7.

⑱ 参考电视节目《国家记忆》之《中国女排,团结拼搏!》。

⑲ 赵鼎新.社会与政治运动讲义[M].北京:清华大学出版社,2006:285.

⑳[英]鲍伯·杰索普.重构国家、重新引导国家权力,何子英译[J].求是学刊,2007(4):32.

㉑[加]卜正民、施恩德.民族的构建:亚洲精英及其民族身份认同,陈城等译[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2008:8.

㉒ 高维进.中国新闻纪录电影史[M].北京:中央文献出版社,2003:283.