徐渭论“要将狂扫换工描”

樊波

南京艺术学院美术学院教授、博士生导师

中国书画的“写意”精神发展到明代,才达到了一个高峰,标志着这一高峰的代表人物就是徐渭。徐渭正是以“写意”精神将花鸟和书法交织一体,可谓画中有书,书中有画。他不仅在书画实践中将“写意”精神发挥到淋漓尽致的地步,而且在理论上对书画的“写意”内涵作了深入透彻的阐发。那么徐渭对于“写意”会有什么理论新见呢?

徐渭的“写意”论大体可以分为两类。

一类是他对前人“写意”精神与方式的认同和肯定。如他称赞倪瓒绘画的“写意”:“元镇作墨竹,随意将墨涂,凭谁呼画里,或芦或呼麻。”如他称赞沈周的“写意”:“世传沈征君画多写意,而草草者倍佳。”又如他称赞唐寅的绘画写意:“南京解元唐伯虎,小涂大抹俱高古。”此外他和前人一样,认为书法入画可以增强写意的表现力。他曾跋文称赞陈白阳的花鸟画:“陈复道花卉豪一世,草书飞动似之。”他还提到人们熟知的剑舞与书法的关系:“大娘只知舞剑器,安识舞中藏草字,老颠瞥眼拾将归,腕中便觉蹲三昧。”这都是对“写意”精神的宣扬。总体来看,这些论述并无多大新意,大抵为前人之论的沿袭,但我们注意到,徐渭在这些似乎重复之言中已然透露他个人的心声,从而传达出他对写意精神的独到之见,有两则材料可以表明之。

一则材料是论述草书的盛兴对绘画“写意”的巨大推动作用:

往在京邸,见顾恺之粉本曰斲琴者殆类是,盖晋时顾陆辈笔精,匀圆劲净,本古篆书家象形意,其后为张僧繇、阎立本,最后乃有吴道子、李伯时,即稍变,犹知宗之。迨草书盛行,乃始有写意画,又一变也。(《书八渊明卷后》)

这段论述表明,绘画的笔墨形态的构成与书法的发展状态具有内在关联,如顾陆的“匀圆劲净”与“古篆”书法就是“形意”相合。徐渭特别指出,正是由于草书的盛行,绘画的笔墨形态才又发生新的变化,“写意”才真正因之而成为一种审美取向。在我看来,徐渭这段论述不只是一种书画史的客观陈述,而且包含了他书画实践两方面的审美经验。他所说的“草书”乃是指唐宋(即吴道子,李公麟)之后在明代兴起的大草,一种继“颠张醉素”之后的更为恣肆、更具个性的草书风尚,这种草书风格对于明代写意画风的影响是极为显著的。徐渭本人就是一个突出的例证,以上论述表明他对于这一问题具有十分自觉地认识。

还有一则材料是徐渭在前人见解的基础上进一步论述自己的写意画风是如何从自然万象中获得启发的。比如:“听江声而笔法进,然后知向所云蛇斗等,非点画字形,乃是运笔,知此则孤蓬自振,惊沙坐飞,飞鸟出林,惊蛇入草。”这一陈述同样并无新意,乃书画史上的熟词套语。但徐渭以下论述却值得我们关注:

昨过人家圃榭中,见珍花异果,繍地参天,而野藤刺蔓,交戛其间,顾问主人曰:“何得滥放此辈?”主人曰:“然,然去此亦不成圃也。”予拙于书,朱使君令予首尾是帖,意或近是。(《书朱太仆十七帖》又跋于后)应当说,徐渭书法从这一“圃榭”的花木姿态中获得了重要启益(“意或近是”),他的绘画创作同样也从中得到了相应的激发。所谓“绣地参天”,“野藤刺蔓,交戛其间”,不正是对徐渭书画大写意风范极好的形容和描述吗?

徐渭还有一类诗文题跋是对自己绘画“写意”状态作了进一步描述和表白:

涂时有神蹲在手,墨色腾烟逸纵酒。《蟹》

我亦狂涂竹,翻飞水墨梢。《竹染绿色》

避暑西斋扫竹枝,无边墨海浸银螭。《顾御史索画竹》

数串明珠挂水清,醉来将墨写能成。《葡萄》

何年草草抹花王,此日将题岁月忘。(《有人以旧抹牡丹索题者》)

世间无事无三昧,老来戏笔涂花卉。《画百花卷与史甥题曰潄老谑墨》

昨夜苦热熬不得,起写生篁雪两竿。《优日写雪竹》

知道行家学不来,烂涂蕉叶倒莓苔。

《芭蕉墨牡丹》

徐渭论“写意”之“写”,又被称为“狂涂”,“狂扫”,“草抹”,“翻飞”,“腾逸”,“神蹲”。这些词语都表明徐渭所言并非一般之写意,而是一种倾泻肺腑、披露肝肠的大写意,其中不仅有酒、有墨、有影,而且又能“指尖浩气响成雷”,能“满袖白云天上物,下来放出世间飞”。这是一种上天入地、充满浪漫想象的“意”飞扬,是一种主观驱使下的“野藤刺蔓,交戛其间”的“意”的纵横,也是凭借自然物象而将个人的不幸遭遇、痛苦裹挟其中,进而喷涌出新的写意形态,是晚明画坛突起的写意异峰和巨澜。

而“要将狂扫换工描”这一命题则是徐渭大写意的经典之论,这本是针对元代王蒙提出来的,但却是徐渭“大写意”精神的绝好自况。“君言写意来为高,自古砖因引玉抛”,这一方面说明元明以来,画坛上的“工描”手法仍然流行,但另一方面又意味着变为“狂扫”似的“大写意”。从审美表现来看,“工描”往往拘于“形似”,而“写意”才能为“物”传神,或者说,只有大写意才能凭借“取影”“留影”,并以“狂扫”的方式将画家的内在的主观精神痛快地宣泄出来。对此徐渭还曾以诗的方式提出了如下命题:

写跃难为逸,描蹲易犯妍。《画坐草栗鼠》

“描”而“犯妍”,就是讲“工描”容易拘于“形似”表面,黏著物之形“妍”;而“写”则“跃”而“逸”,尽管具有一定“难”度,然“写”一旦做到了“跃”而“逸”,就会提升为一种“狂扫”的大写意境界。

徐渭“大写意”精神所依托的乃是以儒家为主干而生成的屈骚传统。尤其是当理想遭遇挫折,个人命运出现不幸,“发愤以抒情”就会作为人生的主调,成为后世一切与之相类人物和文艺的精神支点。徐渭的人生和艺术就是屈骚传统的审美宣言。明代锺人杰评他说:“文长终老缝掖,蹈死狱,负奇穷,不可遏灭之气……嬉笑怒骂也,歌舞战斗也,僚之丸、旭之书也,腐史之列传,放臣之《离骚》也。”应当说,徐渭胸中一段“不可遏灭之气”,不仅吟之于诗,付之于曲,而且也“宛宛可见”于书画,并进一步诉诸如“狂似扫”的大写意。徐渭在为文人沈錬作传时说:“君怀愤之日久,而忠不信于主上……随事触景为诗赋文章,无一不慨时事,骂诃奸谀,怀忠主上也。”“余读离骚,及阅青霞君(沈錬别号)塞下所著《鸣剑小言集》《筹边赋》,扼腕流涕而叹曰:‘甚矣,君之似屈原也!’”应当说,徐渭的大写意也是“随事触景”的产物,更是“怀愤日久”的吐诉。虽然他的“牢骚困苦”并不全然同于屈原,但“英雄失路”却是两人共同的人生遭遇,进而他从类似文人命运和文赋中引发共鸣和慨叹就不是偶然的了。

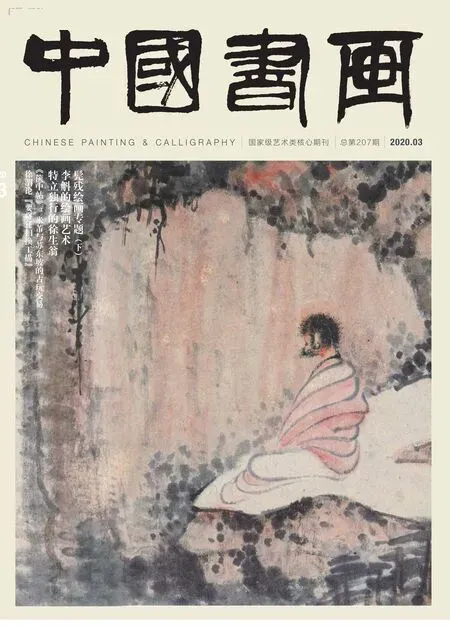

但需指出,徐渭并不排斥道释(不同于韩愈),屈骚传统只是他的思想一种取向而已。他曾写过一首著名的题画诗:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”这一狂扫而成的葡萄、野藤意象显然是徐渭个人命运和遭遇的鲜明写照,亦是屈骚式的孤愤情怀的表白,但其中似也夹杂着一种落魄无奈、闲抛、萧散的道释般的心绪。