西兰卡普文化空间视觉性的当代转向

卢 杨,覃 莉

(湖北民族大学 美术与设计学院,湖北 恩施 445000)

在当下“读图时代”语境中,人们更加倾向于视觉图式的阅读方式,视觉文化的传播极大地丰富了人们的生活空间,使得文化空间与现实对接,加剧其在当代转向,并逐渐形成一个文化空间视觉理论的研究体系。笔者在文化空间范畴下对西兰卡普视觉表象系统的呈现方式进行探讨,运用文化空间视觉性分析其由传统到现代的关系转换,借鉴潘诺夫斯基的图像学与沃尔夫林的形式主义方法,解释西兰卡普文化象征形式和视觉表征特点,以“他者”的观看行为方式分析图案的形式风格,以文化空间视觉理论进一步思考其文化内涵在当代的转向。

一、问题的提出及考察路径

文化空间视觉性是以文化空间理论与图像视觉理论为综合进行的深度拓展和思考。亨利·列斐伏尔在 《空间的生产》中最早提出了“文化空间”的概念,他认为“空间”是历史社会的泛指,而不再仅限于地理概念。20世纪末,文化空间作为非物质文化遗产保护的专属名词,随后被官方定义为“一个可集中举行流行和传统文化活动的场所,也可以定义为一段通常定期举行特定活动的事件,这一事件和自然空间是因空间中传统文化表现形式的存在而存在的”[1]104。这一解释使文化空间兼具时间性和空间性,但这一概念的界定相对来说较为宽泛,对于我们在传统手工艺的实际研究中具有一定的难度。随着国内学者对文化空间相关理论研究的关注,其定义有了进一步的表述。向云驹从文化空间的自然属性和文化属性两方面进行论述,认为“自然属性必须是一个独在的文化场,即具有一定的物理、地理空间或场所,从文化属性来看,往往具有综合性、多样性、岁时性、族群性、娱乐性等”[2]82。张博认为 “非物质文化遗产的文化空间特性主要有三方面:一是活态性,二是传统性,三是整体性”[3]34。此外,还有一些学者以实际案例对文化空间的概念、内涵进行探讨。

对于西兰卡普的研究,笔者聚焦于文化空间视觉性的整体概念,在文化空间大的背景范畴中做出限定,对图像主题具有的特定历史文化象征进行分析。根据潘诺夫斯基的图像学逻辑体系,笔者把西兰卡普放置文化空间视觉性的研究视野中,将表象系统的解释过程进行阶段性划分,通过两个层面进行解读。第一个层次,前图像志的分析,依据贡布里希的艺术发展史,以视觉呈现方式对西兰卡普题材进行描述。第二个层次,借鉴图像学理论,对西兰卡普的文化含义及功能属性进行分析。而不论是从文化空间还是艺术视觉的角度来谈当代转换问题显然是不够的。鉴于此,笔者以文化空间视觉性的整体概念介入,探究西兰卡普的视觉“隐性”与“显性”及其从传统到现代的空间跨界问题。

二、“自我”功能属性的视觉隐喻

视觉隐喻能够最大限度地获得集体情感认知。西兰卡普通过视觉隐喻的表达来传递文化空间生产中的社会意义与民族文化价值。在传统社会,西兰卡普不仅是土家族人民日常生活的物质材料,同样也在祭祀仪式等活动中发挥着极其重要的精神引领作用。

(一)仪式祭品

每年的正月初三至十五抑或三月初,是土家族盛大且最具影响力的舍巴日。祭祖、茅古斯、摆手被称作舍巴三部曲,西兰卡普在这一大型活动中也多次出现,具有浓烈的祭祀色彩。首先是祭祖环节,原始社会土家先祖是在空旷露天的户外举行祭祀仪式。近年来永顺双凤村最大限度地再现了这一盛况。人们通常摆放三张太师椅,并在三张椅子上分别铺设西兰卡普以象征彭公爵祖、田好汉、向老官人,旁边再挂几串清明吊吊,唯一不同的是中间必须为四十八勾,并摆放手镯、耳环等首饰(图1)。土家人自古重鬼尚巫,特别是对自然、祖先等的崇拜。随着祭祀活动的逐渐盛行,具有祭祀功能的摆手堂建筑逐渐兴起,祭祀活动经历了从室外到室内的空间转换。其次,祭祀仪式中的贡品也十分丰富,西兰卡普同样作为礼品献祭给先祖。仪式开始,众人端调盘送供品入堂,长者将西兰卡普置于神龛,案上摆放猪头、牛头等,此外还有五谷和粑粑若干分置两旁,且在神龛上燃香、点烛以供祭拜。祭祀时有牛角、长号、唢呐、锣鼓助阵,气势恢宏。在仪式过程中人们手捧西兰卡普敬献神灵,此时则被视觉符号化为具有神圣的祭祀功能属性。最后,摆手舞中也会有所体现。摆手又有小摆手、大摆手之分,其中小摆手规模较小,多为几家几户祭祀彭公爵祖、田好汉、向老官人等各地土王的小范围行为。如今,永顺双凤村仍盛行小摆手,表演时人们身披西兰卡普,以此象征盔甲或五彩斑斓的衣服(图2)。大摆手每三年举行一次,是以乡或数乡为单位祭祀土家远祖“八部大王”为主,表演内容涉及人类起源、征伐战争、民族迁徙等,除在院坝中央竖“龙凤大旗”外,四周还需插若干旗幡以壮大声势。农车乡马蹄寨曾举行多个村寨万人狂欢七天七夜的大摆手活动,在军人出征、刺杀、对阵等场景中,人们则披着象征铠甲的西兰卡普,有披织锦“闯堂”之说。随着仪式的结束,其神圣性也逐渐回归到世俗性的功能属性中,从而完成了从建构到解构的空间演变过程,同时也说明西兰卡普具有神圣与世俗空间的二元对立。

(二)定亲花带

“土家织锦主要有土花铺盖和花带两大品种”[4]2。土家花带在酉水流域土家族地区分布较广,以永顺县为中心,保靖、古丈均十分盛行。花带是一种土家族用于腰带、背带的一种可系用的装饰带,一般长为20厘米左右,宽窄不一,有彩色、素色两种(图3),图案集中在中央,两侧可织带状花边,图案组织原理与西兰卡普一致,呈现几何化特征。不同的是以通经通纬显花,正反两面形成阴阳花色。美观实用的花带多为土家族男女定情信物,土家族地区有“找心上人送花带”一说,久而久之,花带便成为联系土家儿女情愫的纽带和专属信物。土家族男女婚姻多为自由恋爱或媒人介绍,在几次接触中,若女方对男子认可,便将自己织造的花带赠予男方,意为拴住对方,而男子一旦接收,则表示男女双方情投意合,有意组建家庭。一般来说男女双方私下进行即可。随着生活物质水平的提高,土家族地区也出现了较为隆重的定亲仪式。男方需挑良辰吉日,备好酒肉、衣物到女方家认亲,拜见女方的父母和亲友,女方则要将预先填写好的八字装在拜帖匣内送给男方,同时回赠男方拖鞋和象征爱意的花带,花带上方通常会放柏树叶子,寓意长青(图4)。花带意味着女方掌握男方的裤头,有互相拴在一起的寓意,定亲后的男性往往会将腰间花带刻意露出一截以示炫耀,并表明自己的婚姻状态。

图1 祭祖祭品摆放的西兰卡普

图2 披织锦者

图3 彩色及素色花带

图4 花带上放柏叶

(三)婚嫁铺盖

土家语中的“西兰”译作铺盖,“卡普”为花,西兰卡普则为“土花铺盖”。西兰卡普色彩艳丽、质地厚实,作为被面在土家族地区广泛普及。笔者从调研过程中得知,土家族少女一般从十几岁开始就跟随母亲或亲戚学织花,一辈子只为织几床西兰卡普作陪嫁,倾尽毕生所学的婚嫁铺盖从图案到花色可谓是精美绝伦,处处彰显女性的心灵手巧。土家族婚礼作为土家族男女双方确立夫妻关系时举行的重要仪式,不仅隆重、热闹且彰显土家族民俗文化。西兰卡普作为女方陪嫁的彩礼,在当日备受关注,这也是评判新娘巧愚贤拙的标准。从题材上来看,有象征成双成对的龙凤呈祥、隐喻繁殖的老鼠嫁女、经典的四十八勾等。据说,结婚当晚必须铺盖四十八勾,究其原因有:一是“蛙纹说”,四十八勾具有生殖意义。二是因为图案是对称的,左右代表男女恩爱、白头偕老,上下代表天上人间,其图案造型寓意成双成对、多子多孙、连绵不绝。不论哪种说法,均体现了四十八勾在婚庆中具有吉祥、美好寓意的重要性。西兰卡普被面通常采用三块同一主题矩形锦面拼接而成,置于被面的正中央,四周再缝上青布。新娘陪嫁的西兰卡普数量不固定但以多为荣,越多则证明其家庭经济实力越雄厚。

(四)望月摇窝

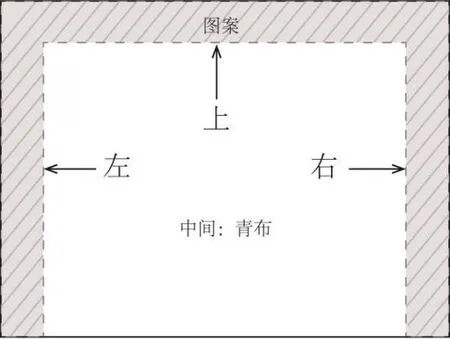

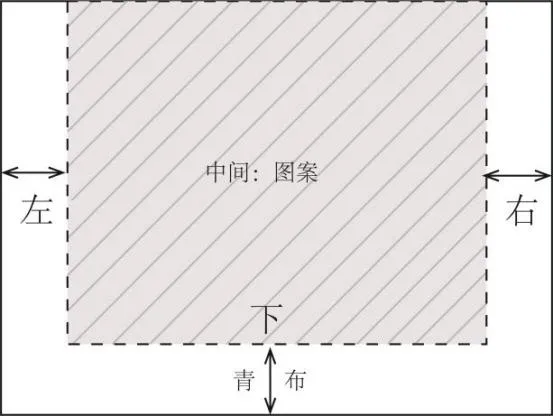

土家族地区在幼儿满月时,产妇的母亲和娘家人会前去“望月”,届时会给产妇捎带一些必备物品,也称“望月礼”,其中外婆专门给小孩摇窝织造的盖裙当属必需品。摇窝是在土家族地区山地环境下为方便妇女背带孩子外出而生成的智慧产物。摇窝中有几件必备品,俗称摇窝必备三件套,盖在小孩头上的盖裙(也称窝窝被)、搭在小孩身上的脚扎被(简称脚被、小铺盖)以及压在小孩身体底部的棉褥(俗称大窝单),前两者均饰有西兰卡普图案装饰,后者则是普通素面的小褥子。盖裙与脚扎被在使用途径、图案形制及图案主题的选取上各有不同。盖裙是小孩摇窝盖头的专属用品,具有较为固定的单一功能属性。脚扎被顾名思义指盖脚用的被子,它不仅是小孩摇窝必备三件套之一,还是土家人冬季日常生活中普遍使用的利器,从使用人群来看具有双重属性。从图案形制来看,盖裙是三向围边,根据实际使用情况,笔者把它称作上、左、右三面,均有装饰图案(见图5)。脚被则恰恰与盖裙相反,图案上部顶齐位于中央,其余左、右、下三方为青布(见图6)。在图案主题的选择上,盖裙较为固定,主要使用台台花,少数为阳雀花。台台花具有避邪免灾、保佑平安之意,阳雀花是土家族的吉祥鸟,人们相信吉祥寓意的图案拥有呵护幼儿的神力。盖裙图案的选择范围则相对灵活,如小白梅、大白梅(苗花)、双白梅等,多为西兰卡普具有代表性的图案,在图案左右两侧普遍设猴子手断头装饰。

盖裙和脚扎被两者图案形制不同,其在现实生活中的使用方法也有所差异。前面我们提到了此为铺设摇窝的必需品,将其放置在摇窝环境中,铺设流程共分为以下几步(见图7):首先,将大窝单铺设在底部,四角留在外面以便后面整理,若背篓底部较深,可在最下面放一些棉质衣物垫底,以调整到最为舒适的状态。其次,将带有图案的盖裙搭置在孩子头部方向以便外出遮光,底部无图案的压制到褥子下方,叠置整齐后将幼儿顺势放入襁褓中。再次,在最上方要搭一条腿扎被,同样是将有图案的一端放在上面,无图案的左右两端压在两侧,底部塞进背篓。最后,摇窝铺设完成后还要在孩子头部位置搭一条裤子以避邪。此外,脚扎被与盖裙装饰性较强但相对较薄,大窝单打底最为厚实,盖裙为小铺盖,脚扎被为两层清布夹棉最为单薄。在此过程中我们发现,无论是搭在幼儿头部的盖裙抑或是搭在身上的脚扎被,均是将饰有西兰卡普图案的一面朝外,对于这一现象,织锦传承人叶英认为“土家人将最经典的图案织在上面,把最好的图案放在别人能看得到的地方,让别人去看就是挣面子的意思”①。从图案空间形制来看,在符合基本实用性的同时,满足了外人的精神审美和本人的精神追求。

图5 盖裙图案形制

图6 脚扎被图案形制

图7 望月摇窝及其铺设步骤

三、“他者”观看行为的视觉显现

西兰卡普视觉图案历经主体创作者到客体接受者的视觉转换,同时也反映出图案转化过程中的视觉呈现方式。从西兰卡普图案造型整体呈现出四种视角方式,以形式分析理论对图案进行解读,向大众展示其独特的艺术魅力与造型张力。

(一)侧面取象的造型观

西兰卡普侧面视角的造型中最为普遍的是动物类主题,因侧面造型最具有典型性和概括性,能够最大限度地将动物形体特征进行展现,使其在视觉呈现上更加清晰、具有辨识度,因此,侧面造型就是动物形体的典型代表。如阳雀花、秧鸡花、金鸡花均以侧面视角将动物优雅的完整体态表现出来,以两两相对的形式构成锦面的秩序感。其次,侧面造型能够尽可能的呈现动物形体的运用状态。如马毕、石毕以抽象概括的造型方式将小马侧面形体展现出来,蜷曲的四肢、上翘的尾巴做奔跑状,平行水平排列,以左右朝向代替前后空间的运动状态,使其在二维平面中表现三维空间的动态。因此侧面造型是动物类主题图案展示形态动势的最佳视角。除动物形体外,船花为“W”几何侧面造型,并通过镜像的方式垂直复制,由两个相对的船纹组成菱形框架,以此为一个图案单元进行满构图分布。因此,西兰卡普侧面视角的呈现以动物图案居多,其他图案辅之。

(二)直击正面的视觉体验

笔者通过对西兰卡普图案造型分析,发现以正面视角造型的极少,最为典型的是台台花,其主题元素是正面虎头形象。经土家族族源和历史学的考证,目前学术界对台台花图案造型的争论呈现为两种:一种认为是虎头,与土家族虎神廪君有密切关系。《后汉书》记载:“巴氏以虎饮人血遂以人祠焉”[5]2840。而台台花核心元素虎头、船纹、水波纹与巴氏因乘土船而独浮被立为廪君的故事不谋而合。另一种认为是人面。当地民谣“八面山高一只船,齐天大水渡人难,兄妹成亲当堂坐,百姓里把人传。诗歌中的齐天大水、神船渡人、兄妹成亲,与《梯玛神歌》里的《雍妮补所》的古歌遥相呼应”[6]102。不论是虎头说或人面说,从造型来讲均是正面视角予以呈现,关于该问题的深究笔者不在这里赘述,而仅从造型来看更倾向于前者。菱形虎头内双目、双眉居中,五官端正、形态威严,配以水波纹船纹元素组成秩序锦面效果。在生活常态中我们知道,正面造型具有透视效果,而台台花采用老虎头部较为独特的正面视角造型,虽以局部形体呈现,但保证了图案造型具有较高的识别性。

(三)居高临下的俯视效果

西兰卡普中以俯视视角呈现也较为普遍,植物花卉、生活器物和动物主题中均会出现。其中九朵梅的梅花造型是以交叠状的方胜纹作为俯视花瓣,中央以“※”形为花蕊,所谓九朵梅是指在大的菱形框架内秩序排列九个俯视视角的梅花。刺花的构图方式与此类似,仅是在造型上有所不同,矩形花瓣菱形花蕊以万字文进行装饰。花卉类采用俯视视角,避免了侧面造型带来的重叠,能够全方位地展现局部细节。与土家族人民生活最为密切的生活器具类中同样有采用俯视视角方式呈现。如典型的桌子花,主体图案桌面为六边形,桌面四角摆放长方形箱子,桌面有象征吉祥寓意的万字纹、韭菜花装饰,桌子错落摆放布满锦面,以俯视视角表现器具元素,以艳丽的红、黄、蓝等色彩彰显热闹喜庆的环境氛围。在动物形体图案中也常常出现俯视视角的造型方式,如蜘蛛花,以菱形为身体核心图案,四周以波折线象征爪子,尽可能完整地展现动物自然形态。

(四)多样化的视点变换

西兰卡普中有一些不遵循空间造物原理的特殊造型方式,以多样化的视点给人以奇妙的视觉感受。在八狮抬印中(图8),中心图案为一枚矩形印章,其四周每条边线上各站立两只相对而视的狮子,这种反逻辑且并不科学的造型方式看似是不成立的。笔者通过对这一特殊艺术造型的对比,发现其与挑花迎亲图异曲同工(图9),迎亲人员围绕中心场所站立、侧立、倒立。然而据《考工记》记载,早在春秋战国时期,古人就以九经九纬棋盘式格局方式对建筑平面进行描绘,然而顺时针旋转的四个方向的城门极不符合如今的建筑图纸制图标准。从古至今,这种非常态的视觉呈现方式屡见不鲜。若我们将自身置于画面中央,便会发现四周所对应的景象正是创作者原始思维方式的描绘,而作为客体接受者在观察这类图案的瞬间是难以理解的。因此,我们必须转换主客体身份,理解创作者的表达意图和创作视角。“实际上,人类每时每刻都把自我视为周围环境的参照中心,所得到的感受也正是周围的一切‘以我为中心’集中的世界意象”[7]40。

图8 八狮抬印

图9 挑花迎亲图

四、文化空间视觉性的当代建构

随着科技高速发展,西兰卡普的视觉呈现载体日渐丰富,而不同程度的视觉拟像的出现也正是传统社会向当代社会转型的必经阶段。诞生于乡土社会的西兰卡普如何在当代被大众认可并重获市场,正是我们当即值得思考的问题。

(一)视觉“拟像”的呈现

首先,随着工业社会进程的加速,西兰卡普除传统意义上的织锦类型外,逐渐呈现出因技术、材质、媒介载体等核心要素的更迭所导致的视觉“拟像”。在传统织机的基础上出现了智能提花机(图10),以数字织花方式织造出的图案与传统类似,但实质却不相同,其图案通过电脑编程后采用“通经通纬”的方式进行编织,即同一根颜色的纬线在需要显花的地方正面显现,不需要的则隐藏在后面并不剪断,这与传统织锦“断纬”的技术核心恰恰相反。这一操作使织锦背面更为厚实且图案颜色最多仅为七种,限制了织锦丰富的色彩表达。随着机器带来的技术要素裂变,使西兰卡普丧失其传统手工艺的本真意义并逐渐朝“拟像”方向发展。

其次,因西兰卡普图案极具彰显民族特点便迅速成为服装行业的宠儿。但其反面断尾而造成的质地厚实、线头繁杂,不利于服装的剪裁且影响人们穿着的舒适感,改变织锦厚度也成为织锦艺人们不断探索的方向。如今,以刺绣方式呈现的西兰卡普逐渐被服装行业广泛接纳。其中以手工刺绣和机绣两种方式呈现的“拟像”问题愈发严重。如较便捷的机绣(图11),西兰卡普图案是在彩色绣布上以异形固色线来完成,其质感超薄,可反复水洗、永不变形褪色的材质性能弥补了传统弊端,并因其可批量生产、便于裁剪、物美价廉等特点成为服装业的“新宠”。笔者认为,以刺绣方式完全替代传统西兰卡普,歪曲了其视觉呈现的本质,而这一“拟像”呈现方式最终将直接导致其本真意义的丧失。图11 机绣西兰卡普图案

图10 能提花机

图12 西兰卡普图案设计

最后,西兰卡普在设计领域进行图案符号的“拟像”拓展。随着近年来文化创意产业的兴起,作为土家族文化典型代表的西兰卡普打破了传统载体,以图形符号的形式出现(图12)。有的是处于初级复制阶段,直接将传统图案原封不动地以印花形式应用在手机壳、帆布包、T恤等产品上。有的则是以重构方式对四十八勾、台台花等传统图案的核心元素进行再设计。“拟像”重构的图形符号不仅偏离传统几何基本特点,且颠覆了构图的基本原则。久而久之,就会失去固有的本真特点和文化内涵,这有悖于保护传承的初衷。因此,我们要找到时尚化开发与传统保护之间的平衡点,使西兰卡普传统手工艺实现可持续发展。

(二)传播路径的探索

西兰卡普承载着静态视觉物质表征,包含着动态技艺非物的精神内核。传统手工艺只有满足社会的实践性,才有活态传承的可能。目前,对于西兰卡普如何在当代进行传承即其传播路径的创新思考尤为迫切。以博物馆为主体的传统传播方式为例,部分地区的西兰卡普主题展虽在传播民族文化上已取得一定成绩,但同时也反映出存在难以跨越时空界壁的窘境。其中普遍按一定主题静态陈列在展柜的传统呈现方式严重缺乏与人的互动体验且已不能满足信息时代对外传播的实时共享。

首先,我们应打破时间壁垒,结合数字化传媒手段搭载多渠道传播平台进行线上推广。如今传统手工艺联合各大网络平台举办在线展播,即时的热点话题讨论已成为青年人最为喜爱的参与方式。这一时尚化的直播方式使西兰卡普实现由物到非物,从个体独享到群体共享的无界限跨时空路径传播。

其次,积极推行体验式主题活动。以民族地区为例,恩施土家女儿城拥有西兰卡普体验馆,以展演形式演绎着织锦的织造过程,吸引往来游客驻足观看或询问体验特色技艺民俗。张家界乖幺妹以亲子体验的方式有意识引导孩子在知识习得的过程中对西兰卡普民族图案及背后的文化寓意得到认知。这种寓教于乐的主动学习方式,一方面可以普及家长对民族文化知识的了解,另一方面在实践中促进孩子及家长的共同学习和思考,培养孩子对传统手工艺的热爱。因此,动态的、沉浸式的传承形式以最大限度地挖掘西兰卡普文化资源的资本效用,在文化空间氛围下吸引大众主动了解,以线下体验的方式推动传统手工艺的活态传承。

结 语

所谓“物竞天择”,西兰卡普正在逐渐历经由乡土社会到当代社会的空间转向过程,演绎着传统手工艺的生成发展和变化。以文化空间视觉性为理论,表象系统为工具媒介,反映出西兰卡普视觉性图案在不同文化生态环境下的多样表达。在互联网高速发展和人们现代化的生活方式影响下,传统手工艺在当代的发展态势愈发迅猛。西兰卡普作为土家族民间手工艺的代表,要想在当代持续发展,不能仅是简单的陈列在博物馆,成为人们欣赏的对象,而应结合当下市场环境和人们审美需求,在保证西兰卡普本真性延续的同时进行路径创新,使其视觉表现彰显时代活力,进而为民族地区的乡村振兴发展提供不竭动力。

注 释:

①据笔者对叶英的访谈,2019年6月7日,湖南张家界武陵源溪布街。