影响拉魂腔音乐流变的主要因素*

薛 雷

(江苏第二师范学院音乐学院, 江苏南京 210013)

我们从熟知的哲学原理可知:事物的存在,其运动是绝对的,其静止是相对的,而且事物的运动(变化或流变)是事物发展的动力。作为世界事物样态的拉魂腔音乐,其流变发展越来越受到学人的聚焦与关注。张雪骏的《山东肘鼓子声腔历史源流辨析》一文,通过大量文献资料整理与田野工作调查,对山东地区的五音戏、柳琴戏、茂腔、柳腔等剧种与拉魂腔剧种肘鼓子之间的关联及影响,梳理出“肘鼓子声腔”的历史发展脉络[1]。庄妍的《茂腔的演变与艺术价值》一文认为,拉魂腔剧种茂腔在历史发展中深受地域方言、民俗以及其他民间音乐的影响,形成了一个独具特色、流布广泛的拉魂腔戏曲剧种[2]。窦涛的《潍坊的地方剧种——“茂腔”之演化构成》一文认为,拉魂腔剧种茂腔的演变与发展经历了从“本肘鼓”到“冒肘鼓”再到“茂腔”三个历史沿革过程及阶段[3]。李爱真、刘振的《柳琴戏音乐源流与发展研究》一文认为,拉魂腔剧种柳琴戏在形成、发展过程中吸收其他音乐门类的精华,形成了自己独特的音乐语言和个性鲜明的风格[4]。任跃刚的《枣庄柳琴戏百年拉魂腔——枣庄柳琴戏源流再探索》一文,对枣庄拉魂腔剧种柳琴戏的形成与演变的发展脉络进行了梳理[5]。蒋宗霞的《试论泗州戏源流及艺术表现》一文,对拉魂腔剧种泗州戏源流的形成和发展以及唱腔艺术、语言特色等相关因素作了初步的整理[6]。王艺玲的《五音戏源流新探》一文,明晰了拉魂腔剧种“五音戏”名称的由来,以及其前身是山东地区广为流行的拉魂腔“肘鼓戏”声腔系统下的一个分支剧种[7]。可见,拉魂腔剧种声腔音乐的流变发展不仅是一种必然,而且也是一种必须,否则,拉魂腔戏曲艺术永远只能停留在萌芽、粗拙,缺乏艺术美感的初始层面。由于,我国戏曲是“戏以曲传”的艺术,戏曲音乐又是戏曲艺术的灵魂,并在戏曲艺术中具有统领作用,我们在当下的戏曲艺术研究中理应更加注重对戏曲音乐及其流变的研究。由此,拉魂腔音乐及其流变研究也就越来越受到学人的关注。本文乃聚焦拉魂腔音乐流变的探究,力图揭示影响拉魂腔音乐流变的主要因素。毋庸讳言,拉魂腔音乐流变确实是一个较为复杂的情状。不过,即便如此,我们还是可以从地理因素、语言因素和人为因素入手,探悉它们对拉魂腔音乐流变之影响。

一、地理因素

熟知拉魂腔区域流布与历史沿革的学人皆知,拉魂腔剧种淮海戏、柳琴戏和泗州戏的称谓,以及拉魂腔剧种在地域发展及其特点的形成上,都较为明显地体现了地理位置因素在其中所起的决定性作用,也就是说,不同地理方位上流布的拉魂腔剧种,各自都具有自身的风格特征。虽然我们不能以环境决定论来看待拉魂腔剧种风格特征的形成,但是拉魂腔音乐确实在流布于不同地域后发生了流变,从而形成了拉魂腔诸多剧种的事实。究其原因不难发现,由于地理环境的不同,地域习俗与方言也就存在着差异。难怪,俗话说“十里不同风,百里不同俗”。可见,在拉魂腔音乐流变的地理因素表象背后,其实还隐藏着影响拉魂腔音乐流变的深层因素,那就是习俗因素和方言因素。

在此,若是要从地理因素谈论对拉魂腔音乐流变的影响,那么我们不得不从地理环境下的习俗角度说开去。所谓习俗即“相沿为风,相染为俗”,乃习惯风俗之简称。《中国风俗辞典》中认为:“人类在长期的社会生活中形成的关于生老病死、衣食住行乃至宗教信仰、巫术禁忌等内容广泛、形式多样的行为规范。”这种所谓的“行为规范”,实际上就是经过“人相习,代相传”而长期传承的一种社会行为模式,在全民族称为“国俗”,在地方称为“方俗”,在民间称为“民俗”。[8]108民俗也即习俗。

习俗若从字面上看,它更强调时间上的传承性和空间上的差异性。其中习俗的空间上的差异性是由不同地区的自然环境及其条件对习俗的塑形。一般来说,地理空间及其自然条件,在不同地区又各具特色,这一特色形成了地区性差异,并且地区性差异又具有较强的稳定性,这对习俗的形成和固化较为有利。难怪流行着“一方水土,一方人”和“一方风情,一方文”的说法。地方戏曲作为一种我国广大民众喜闻乐见的表演形式,也是一种地域文化的产物,自然带有民间习俗特征,并且这一习俗特征在代代相传的过程中,对地方戏曲艺术特征的形成及其繁荣,都起到了促进作用。也就是说,地方戏曲剧种只有紧紧抓住地方习俗,并具有地方文化风格特色,才能使地方戏曲具有旺盛的艺术生命力。

我国戏曲声腔风格中的“南柔北刚”的特征形成,其实与我国南北习俗和自然地理环境有着密切的关系。我国南方地区,一般都是山清水秀、鸟语花香的田园风光景象,在这样的地理环境下孕育而成的南方戏曲剧种音乐,通常表现的是一种细腻、委婉、柔美优雅的风格特征,这可以说是对如雨似水、如梦如画的南方山水的折射。而北方戏曲剧种音乐的苍凉、悲壮、激越、凝重、慷慨激昂等特征,是与北方苍茫大地一览无余的自然地理环境,以及北方民众性情豪爽、热情奔放的性格不无关系。不过,即便是同一地方戏曲声腔在同一区域文化圈内的“亚文化圈”中进行流布,也会产生戏曲剧种音乐的流变发展。正如淮海区域文化圈中的拉魂腔音乐,在其流布于淮海区域文化圈中的“亚文化圈”中,就发生了音乐流变,直接导致了拉魂腔剧种淮海戏、柳琴戏、泗州戏等剧种音乐风格特点的塑形,最终形成了拉魂腔剧种音乐各自独有的音乐个性特征。再譬如,拉魂腔剧种茂腔作为一种地方性戏曲剧种主要流布于“鲁东南的诸城、高密、胶州等地,主要经历了三个发展阶段:本肘鼓阶段、冒肘鼓阶段和茂腔阶段。”[9]不难发现,在其三个不同艺术形态继替发展的进程中,其实拉魂腔音乐流变在其中发挥了主导作用。因为任何事物在发展前进的过程中都会经历“变革——整合——新的生成——再发展”这一往复进行的闭环,对于拉魂腔剧种“茂腔”来讲也概莫能外。“茂腔”除了要遵循戏曲艺术发展规律之外,其所处的区域文化习俗因素,在其发展演变过程中也发挥了更为重要作用。在艺术表现中,随着剧种和唱腔的发展,演员们也逐渐较少地使用拉魂腔音乐中固有的八度音程翻高的次数。甚至一些女腔句尾翻高八度的特性音调也逐渐由乐队伴奏中的乐器演奏而取代了人声的演唱,其结果,女腔拖腔翻高七度或八度唱法渐渐地从“茂腔”中消失了[10]94。试想,一个剧种居然在其发展的过程中,逐渐消失具有剧种风格特点的典型特征,这似乎是不可思议的。显然,“这是因为茂腔发展阶段所处的地理位置决定的,由于茂腔长期囿于山东沿海地区,使其更加具有海洋文化特征。从地理位置来看,茂腔正是其向东流布于胶莱河以西,环胶州湾一带的产物”[10]95。

至此,我们只是在地理因素下,以地方习俗为切入点探寻对拉魂腔音乐流变的影响与关联,其实影响拉魂腔音乐流变的因素十分复杂,其主要因素还有语言因素和人为因素。

二、语言因素

我国是一个多方言的国家,即使在同一方言区内,由于子区域地理环境的不同,也存在着较大的差异。一些虽属同一方言区的“母”方言,在本方言区内流布发展中还会流变出“子方言”和“亚子方言”,有时甚至隔座山、隔条河就会出现不同的方言腔调,乡音土语更是层出不穷。故此,当一个声腔音乐传播到异地,首先要解决的就是在语音上的不适应,即便是一个声腔音乐在同一方言区内传播,也会因“子方言”或“亚子方言”的隔膜而使传入地听众不接受新传入的声腔音乐。因而,一个剧种要想在传入地“安家落户”,首要任务是实现声腔音乐的“入乡随俗”的地方化,实际上,这就是声腔音乐的流变。正如孙从音所说:“戏曲唱腔中的各种声腔在各地的流传、发展而形成多种流派时,除了受各地民间音乐的影响外,同时还和地方语言以及某一流派的创始人和继承人等在发展戏曲唱腔时对某个地区语言的习惯和爱好,都是分不开的。”[10]94

淮海地区的方言声调,通常又可分化出“方言声调同类区”。正因如此,拉魂腔声腔音乐在方言声调的作用下经过流变发展成淮海戏以及其他拉魂腔戏曲剧种。所谓“方言声调同类区是指在一个区域内,以县为单位的县点的方言声调,其声数、调值及其高低声、升降声及长短声是相同或相似的情况,也就是说同区的方言声调,其同调名的起讫音的方向是相同或相似或大多相似的”[11]。显然,拉魂腔流布的苏、鲁、豫、皖四省交界淮海地区存在着方言调值的差异,淮海地区拉魂腔剧种也就是选择其流布地区的方言进行演唱。因此,拉魂腔剧种唱腔曲调起伏与流布地方言声调走向保持了相对的一致性,这对拉魂腔剧种音乐个性的生成,无疑起到了极为重要的作用。

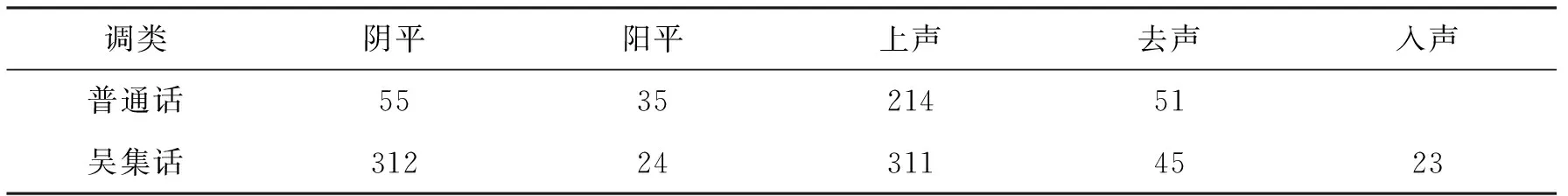

拉魂腔淮海戏主要流布于现今的淮安和连云港的市、县辖区,淮海戏舞台语言是以该地区的地方方言为基础。在淮海戏业界素有“灌(云)西,沭(阳)东”方言(沭阳吴集方言)之说。当然,实际上,淮海戏舞台语言并没有统一的用语规范,就淮海戏舞台语言而言,其有“阴平”“阳平”“上声”“去声”和“入声”这五声腔调发音,它比普通话多了一个“入声”发音。在调值表现上,见表1。

表1 普通话与吴集方言调值对照表

可见,淮海戏舞台语言的基础语言吴集方言都能在普通话声调中找到近似的调值发音。至于淮海戏声腔语言的“十一韵辙”也是建立在淮海戏流布地区吴集方言的基础上而生成。

拉魂腔剧种柳琴戏,在“山东境内的柳琴戏舞台语言多用鲁南一带的地方方言。”[12]546在“江苏境内的柳琴戏舞台语言基本上是以徐州官话为基础,结合中州韵而成。”[13]414不过,由于历史文化与区域文化的原因,其实鲁南地区和苏北地区的习俗文化自古实为一体。另外,苏北的徐州地区又是柳琴戏流布发展的中心地域。故此,柳琴戏舞台语言主要是以徐州方言为主体。见表2。

表2 普通话与徐州方言调值对照表

不难看出,徐州方言调值在普通话调值中都能找到与其相近似的调值,这也就构成了柳琴戏舞台语言的“十三韵辙”。

泗州戏舞台语言使用的是“安徽北部的方言,声韵近似普通话,四声调值略有变化”[14]261。显然,泗州戏舞台语言与安徽淮北的方言十分相似。见表3。

表3 普通话与淮北方言调值对照表

可见,淮北方言中的“阴平”“去声”与普通话中的“上声”“阴平”对应相似,并且淮北方言中的“阳平”和普通话中的“阳平”相同,这对泗州戏舞台语言的“十三韵辙”的形成有一定的影响与作用。

综观以上所述,拉魂腔三大剧种淮海戏、柳琴戏和泗州戏能够在淮海地区子区域内流布发展,其中语言因素是一个重要原因。也可以说,在语言因素的影响下,使拉魂腔音乐发生流变,以适应传入地区广大民众的审美要求,并得到他们的接受,甚至喜爱。其中促使拉魂腔音乐流变的因素就是方言音调。简言之,就是“依字行腔”使拉魂腔音乐在传入地区实现的音乐流变。依字行腔是我国戏曲前辈留给我们的宝贵经验和财富,戏曲唱腔音乐的设计编创都要考虑当地方言发音等因素,如果背离了传入地区的语言声调,那么传入的戏曲剧种就会水土不服,无法在传入地生存发展。更遑论戏曲艺术演唱的“字正腔圆”。当然,我们在“依字行腔”中,一方面,绝不能将“字”完全当成“腔”的附属品,因为这样会形成有“腔”无“字”的现象,这不但妨碍了“字词”意思的表达,而且也会消解应有的艺术目的和效果。另一方面,“腔”是音乐的基础与基石,不能一味地完全顺随“字”的音调值,这样会使唱腔变成了只有节奏的朗诵,其结果是有“字”无“腔”。这也就没有了音乐的形象和美感,同样也会削减音乐艺术的表现力。诚如杨荫浏所说:“较早时期甲地的戏曲,在流行到了乙地之后,仍可能保留着一部分甲地的字调因素,在这种情形之下,从对音乐与字调关系的分析,也可以部分地推知一个剧种前后发展和其在不同地区间流传的情况。”[15]49也如杨荫浏所言:“语言的风格影响着音乐的风格。明清两代曾有好些人对于南、北风格的特点做了肯定的比较,所论大同小异,大意都是说,南曲偏于柔婉,北曲偏于刚劲。……音乐风格之差异,与地区间语言风格的差异直接有关。”[15]87总之,语言与戏曲音乐有着对立统一的关系,语言对拉魂腔音乐流变影响与作用也不言而喻。

三、人为因素

在拉魂腔起源诸说中,总是与拉魂腔先祖有着不得不说的瓜葛。在海州起源说中的“丘、葛、张”的三位海州民间艺人,对海州地区的“太平调”“猎户腔”进行加工润色,不仅如此,其中民间艺人“张”留在了海州,使其传唱曲调不断在海州地区与当地民间音调进行融合及发展,形成了早期的淮海戏之腔调。民间艺人“丘”流落到淮北,渐用淮北当地的方言,并吸收借鉴当地的秧歌小调和妇女的哭腔等,这也成为较早时期拉魂腔泗州戏音乐的成分。民间艺人“葛”,流落到山东的藤县和绎县,加之汲取当地的音乐养分,生成了早期柳琴戏音乐腔调。在拉魂腔滕州起源说中,“据说100多年前,山东藤县(现滕州)东门外的武大周、武二周两兄弟学会了当地流行的‘锣鼓铳子’,后来又受当地流行的一种四句调子的影响,并添加了土琵琶(柳琴)的伴奏,便形成了早期该地区的拉魂腔。”[16]8-9在拉魂腔临沂起源说中,大约在百余年之前,临沂地区有彭二、彭三和姓卢的父子八人,他们弹、拉、演、唱样样拿得起,放得下,并收徒授艺,所教的徒弟先后到安徽的涡阳、蒙城、灵璧、泗县等地安家落户,这或许就是拉魂腔泗州戏的缘起。可见,从拉魂腔戏曲渊源及形成的过程中,先辈艺人在其中所起到的作用,可以说是不言自明。

在拉魂腔戏曲沿革发展中,一代代艺人都在为拉魂腔戏曲艺术的生存发展贡献着自己的力量。当然,就拉魂腔戏曲艺术这一综合性艺术而言,其变革发展的呈现是多方面的,其中拉魂腔音乐流变又是在拉魂腔戏曲艺术变革发展中表现得尤为突出,因为拉魂腔剧种音乐风格特点是区分拉魂腔剧种最为重要而明显的标志。故此,在拉魂腔音乐流变中涌现出一大批发挥了“人的主观能动性”的拉魂腔民间艺人。譬如,拉魂腔剧种“淮海戏著名班社‘葛兆田班’的班主葛兆田,有一副铁嗓子,他就曾经创生出了说唱相接,一气呵成的‘小滚板’生行唱腔,这对淮海戏男腔的发展颇有建树,被誉为‘一挂鞭’小生”[17]220。无独有偶,淮海戏名家谷广发,他在拉魂腔淮海戏男腔基本腔“东方调”的创建上,也有着不可磨灭的贡献。“拉魂腔淮海戏唱腔音乐‘东方调’是谷广发根据淮海戏老艺人所演唱的基本唱腔的基础上,并吸收了淮海戏传统的男腔音调,还糅进了京剧的西皮慢板形式,最终编创出传唱至今的生行唱腔‘东方调’”。[17]131这也真正体现了早期我国戏曲艺术的“演员中心制”特征。如今的淮海戏“东方调”仍然在不同演唱者的修饰、完善的基础上得以继承与发展(流变),真正做到了常唱常新,现已成为能快能慢,既可抒情又可叙事的,能够进行各种板式样态变化的淮海戏代表性生行基本腔。

拉魂腔剧种泗州戏艺人王广元,他是泗州戏南北两路驰名的大生(须生),所唱的“水磨调”独具一格,其起腔、扬腔、行腔、调板都具有自己的特色。“同行们都称道他字正腔圆,无‘围根草’(业内行话即‘闲杂虚字’之意,笔者注),无‘救命环’(业内行话即‘托音找字’之意,笔者注),能大段唱腔不重调,唱来一波三叠,有时如行云流水,余音袅袅;有时如黄钟大吕,气壮山河,娓娓动听,感人肺腑。如在传统剧目《秦香莲》《小欺天》《二堂放子》等戏的表演中,他所饰演的王延龄、党金龙、刘彦昌等角色的唱腔,无不精到别致,具有‘水磨调’的独创风格。这种‘水磨调’已形成王广元的唱腔流派,南北两路都承认这是王广元所独有的唱腔。”[16]102-103

拉魂腔剧种柳琴戏的苏家班班主苏道一,精通音律,爱戏成癖,擅唱花鼓。“他与肘股子、四句腔、花鼓艺人们相互交流唱法、切磋技艺,并将这些民间音乐艺术进行相互交杂、相互渗透,先是形成了锣鼓铳子,并在此基础上,苏道一指导艺人们对柳子戏中的‘耍孩儿’、‘山坡羊’的词句格式进行吸收,进而采用了四句腔的帮腔、拉尾音翻高八度,保留了锣鼓铳子的打击乐,配上苏家佃户王清自制的第一把柳叶琴的伴奏,形成了最早的拉后腔。当地至今还流传着‘王清徐四苏友刚,十里八坡吃得香’的民谚。”[18]429时至今日,不仅在柳琴戏音乐编创中在音乐继承与创新上都取得了突飞猛进的发展,而且拉魂腔淮海戏、泗州戏、茂腔等拉魂腔剧种在音乐编创上更是与时俱进,满足了广大拉魂腔戏曲受众的审美需求。

四、结语

拉魂腔戏曲艺术发展到今天,就其声腔音乐而言,拉魂腔音乐流变贯穿于拉魂腔戏曲艺术发展的始终,只是拉魂腔音乐流变发展,有时表现得较为突出明显,有时却是“润物无声”,“潜移默化”中地默默进行与发生。可见,拉魂腔音乐的流变发展始终在“路上”,而且这种流变发展,在当下又是以拉魂腔戏曲剧种音乐编创者的编创实践来完成及实现。笔者所熟知的拉魂腔音乐编创者王安顺、仲兆亮、孙柏桦、陆寅、唐于灵、张友鹤,等等(1)王安顺,江苏省淮海剧团一级作曲;仲兆亮,连云港淮海剧团二级作曲;孙柏桦,江苏省柳琴剧团一级作曲;陆寅,山东省枣庄市艺术剧院柳琴剧团一级作曲,唐于灵,河南省永城柳琴剧团二级作曲;张友鹤,安徽省宿州市泗州戏剧团一级作曲。,在他们所擅长的拉魂腔剧种音乐编创的艺术实践中,都不难看到拉魂腔音乐流变存在的事实。

——以高密茂腔为例