规培护士心理暴力现状及个体化综合心理干预的影响研究

陈琳琳 潘君 谢桂琼 范潇月 孙子科技木

心理暴力指的是不断重复地采用语言或其他诡计,致使对方生活品质降低,造成对方精神或心理状况发生不良改变,这其中也包括口头辱骂、侮辱、威胁等[1,2]。心理暴力是社会中经常遇到棘手问题,心理暴力不仅严重影响护士心理健康,影响护士注意力,降低工作积极性,而且长期心理暴力的存在会导致受害者负面心理情绪甚至心理疾病的产生[3,4]。而后者对于临床护理工作的开展是十分不利的,为此,我们需要及时发现并对心理暴力进行干预,以减少或者避免心理暴力相关不良事件的发生[5,6]。本研究中,我们对多个科室护理规培人员进行研究,统计其心理暴力的发生现状,并尝试采用个体化心理培训对其进行干预,以探究其在合并心理暴力的规培护士中的作用。

1 资料与方法

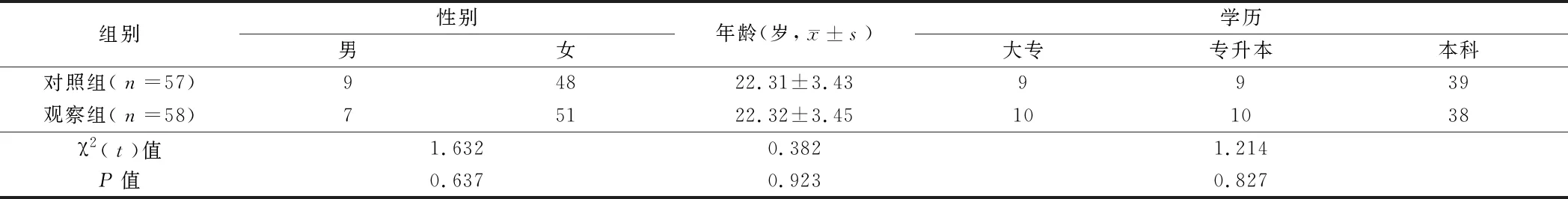

1.1 一般资料 选取2018年8月至2019年8月在本院规范化培训的规培护士,男16例,女99例;年龄20~26岁,平均年龄(22.1±2.3)岁;体重41~75 kg,平均(60.4±9.5)kg;大专19名,专升本19名,本科77名。将遭遇心理暴力的护士按照随机数字表法将其分为观察组(n=58)和对照组(n=57)。2组规培护士性别比、年龄、学历等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 2组规培护士一般资料比较 人

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准:①在我院规范化培训的第一年规培护士;②年龄<28岁;③无躁狂抑郁症等精神系统疾病。

1.2.2 排除标准:①曾有暴力伤人记录者;②有暴力倾向者;③无法配合完成评分表者;④物质滥用或依赖者。

1.3 方法

1.3.1 对照组:采用常规心理干预,通过沟通及量表了解规培护士心理暴力发生时间、地点以及起因经过结果。分析事件发生的原因以及其对规培护士造成的影响。通过倾听的方式让规培护士将心事吐露,并在倾听的过程中微笑、点头,表示理解。同时,采用心理疏导的方式开导规培护士,以降低其抑郁、负面情绪的产生。心理干预后让规培护士定期随访(2周),并对症状严重的规培护士采取强化心理干预,即缩短心理干预及随访周期。

1.3.2 观察组:规培护士采用个体化综合心理干预。①成立专门用于心理干预的诊疗室,在室内布置心理疏导及宣泄用具,包括舒适的沙发、放松挂图、心理咨询的相关书籍、涂鸦墙、以及情绪宣泄用具等。同事在诊疗室内配备音乐播放器,循环播放舒缓的轻音乐,降低规培护士紧张的情绪。此外,控制室内灯光亮度,尽量柔和,以让规培护士感到舒适为宜。②通过交流、评估初步了解规培护士的心理现状态,并保持亲切、友善的态度与规培护士交流,以了解规培护士的身体及心理状态,引导并鼓励规培护士对存在的问题进行描述。规培护士初次进入心理诊疗室可能会存在不自然,不好意思倾诉等情况,可以借助跑步机,涂鸦墙的使用,使规培护士充分熟悉心理诊疗室的环境,待其放下戒备后再进行心理干预。对于情绪症状严重的规培护士可以借助宣泄用具来发泄负面情绪,比如惨叫鸡、哈哈镜、宣泄球等。③一对一疏导:采用倾听面谈、合理情绪疗法、认知行为疗法、系统脱敏疗法等心理咨询技术对受暴者进行心理辅导。④心理沙盘游戏:通过角色带入,让规培护士在相对私密的空间内,摆弄玩具及沙盘内的模型,让规培护士借此表达发生心理暴力的经历,在游戏过程中,心理干预者尝试通过语言诱导,使规培护士尝试正面面对这些不愉快的经历。这不仅有助于促进规培护士的表达以及交流,更有助于培养规培护士的创造力、人格发展及健康心理的培养。⑤心理健康讲座:讲解如何观察并控制自己的不良情绪,如何缓解压力。⑥每周组织一场观影活动,内容包括励志、心理健康以及人格培养等方面。2组规培护士均为我院聘请的国家二级心理咨询师。

1.4 观察指标 记录下2组规培护士心理暴力现状、性别、年龄、学历等一般资料、干预前、干预1月焦虑自评量表(Self-rating Anxiety Scale,SAS)、抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS)评分及干预前、干预2周、干预1月交流恐惧自陈量表(PRCA-24)评分。

1.4.1 分别采用SAS、SDS进行测评:SAS标准分≥50分为有焦虑情绪,SDS标准分≥53分为有抑郁情绪,总分越高,说明焦虑、抑郁程度越严重[6]。

1.4.2 PRCA-24量表[7]:总分为24~120分,分数越高表示交流恐惧程度越高,<52分为正常,52~79分为轻度恐惧,>79分为高度恐惧。PRCA-24均以电子问卷形式发放,共发放调查问卷 200份,回收有效问卷 200 份,有效问卷回收率为 100.0%。

2 结果

2.1 规培护士心理暴力现状 我院203例规范化培训的护士中有115例护士受到心理暴力影响,其中患者为主要的心理暴力来源,约占46.09%,其次是同龄护士,约占20.00%。然而,目前规培护士受到心理暴力后并未很好的将其上报,仅有34.78%规培护士将其上报,多数护士选择忍气吞声,而选择不上报的原因主要有害怕报复、上报流程繁琐、认为无法解决、怕嘲笑等,其中害怕报复为主要因素,占56.52%,其次是护士认为无法解决,占45.22%。见表2。

2.2 2组规培护士干预前后SAS、SDS评分比较 2组规培护士干预前SAS、SDS评分差异均无统计学意义(P>0.05)。干预后2组规培护士SAS、SDS较干预前改善,差异均有统计学意义(P<0.05),观察组规培护士SAS、SDS评分明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表2 规培护士心理暴力现状

表3 2组规培护士SAS、SDS评分比较 分,

2.3 2组护士PRCA-24评分比较 2组护士干预前后PRCA-24差异有统计学意义(P<0.05),干预前2组护士PRCA-24差异无统计学意义(P>0.05),干预后PRCA-24均显著降低(P<0.05),但干个月观察组护士PRCA-24得分显著低于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 2组护士PRCA-24评分比较 分,

3 讨论

工作场所的心理暴力是一个非常普遍和严重的问题。Leymann(1996)将工作场所心理暴力[8]定义为“一种由一个或多个个体对一个个体进行系统的、有针对性的、不道德的交流和敌对行为引起的心理恐惧”。由于法律规定,特别是在公共设施中,禁止人身暴力,心理虐待变得更加普遍。因此,暴力的受害者会受到精神虐待的态度和行为,例如,恐吓、恼人、排斥、成为目标、轻视、剥夺一些组织资源、孤立、在使用组织资源时受到不公正的对待。然而,在现在的社会中,法律并没有将心理暴力列为违法犯罪条目,因此心理暴力并未受到足够重视,这也是社会中很少看到工作地点设立心理暴力上报处的原因之一[9]。由于受到心理暴力后许多规培护士因为上报流程繁琐,认为其无用,害怕报复等因素,并不能对心理暴力进行及时处理及排解,导致规培护士心理暴力的不断积累,长期的心理暴力会严重影响规培护士的日常生活,甚至身体健康。

护理人员是临床医疗不可缺少的重要人员,也是医疗服务得以开展的重要基础。随着医疗环境的不断恶化,护理人员在工作中也受到各方面的精神压力,甚至心理暴力[10-12]。因此,明确护士在工作场所所面临的心理压力,确定其对工作场所心理压力受害者和机构的负面影响,显得尤为重要[13,14]。这不仅有助于保护个人和免受心理暴力的侵害,而且也是提高医疗服务质量的重要方法[15,16]。

本研究中,我院203例规范化培训的护士中有115例护士受到心理暴力影响,其中患者为主要的心理暴力来源,约占46.09%,其次是同龄护士,约占20.00%。然而,目前规培护士受到心理暴力后并未很好的将其上报,仅有34.78%规培护士将其上报,多数护士选择忍气吞声,而选择不上报的原因主要有害怕报复、上报流程繁琐、认为无法解决、怕嘲笑等,其中害怕报复为主要因素,占56.52%,其次是护士认为无法解决,占45.22%。此结果表明,心理暴力问题在护理人员中普遍存在,然而规培护士由于种种原因并未及时上报,这在一定程度上加剧了心理暴力的发生,也不利于规培护士的心理健康发展。而患者作为主要心理暴力的来源,一方面与目前医疗环境的恶化有关,患者与医务人员之间缺乏应有的信任。一方面与医疗资源缺乏有关,许多门诊医务人员缺乏,无法应对日益增加的患者数量,导致患者在就诊时可能遇到长时间排队,而中途患者难免产生烦躁、不安等情绪。此时,若能提高医护人员与患者的交流沟通能力,与患者沟通时耐心倾听,提供合理解释,及时安抚患者情绪减少此类事件的发生。此外,安保措施的建立及完善也是保证护理人员减少心理暴力发生的重要手段,这也是医疗环境安全的重要保障。只有医护人员安全得到保障,我们才能提供更好的 医疗服务。Jean-François等[17]也在研究中发现规培护士,在临床工作中经常受到心理暴力,但缺少上报或者心理咨询的地方。2组规培护士干预前焦虑和抑郁评分差异均无统计学意义(P>0.05)。干预后2组规培护士焦虑和抑郁情况明显较干预前改善(P<0.05),观察组规培护士焦虑和抑郁评分明显低于对照组(P<0.05)。此结果表明,个体化综合心理干预能有效改善规培护士心理焦虑及抑郁的症状,Parthasarathy等[18]也在研究中得出相似结论,这可能与个体化综合心理干预从规培护士心理暴力相关方面着手,个体化制定了心理干预计划,赢得了规培护士支持及配合有关。经重复方差分析,2组护士干预前后PRCA-24差异有统计学意义(P<0.05),干预前2组护士PRCA-24差异无统计学意义(P>0.05),干预后PRCA-24均显著降低(P<0.05),但干预1个月观察组护士PRCA-24得分显著低于对照组(P<0.05)。此结果表明,个体化综合心理干预有效减轻规培护士交流恐惧症状,增加规培护士之间的交流能力,Reid等[19]也在研究中得出相似结论,可能与个体化综合护理通过角色代入等沙盘游戏,促进了规培护士的表达以及交流能力的培养有关。

综上所述,规培护士心理暴力是普遍存在并亟待改善的现状,个体化综合心理干预较常规心理干预更能有效改善规培护士心理暴力现状,减少其交流恐惧及焦虑抑郁等情况的发生,值得临床推广。