白石词对《诗经》《楚辞》的化用

吴 凡

(厦门大学 中文系,福建 厦门 361005)

张炎在《词源》中评价白石词:“如野云孤飞,去留无迹。……如《疏影》《暗香》《扬州慢》《一萼红》《琵琶仙》《探春》《八归》《淡黄柳》等曲,不惟清空,又且骚雅,读之使人神观飞越。”[1](P112)此后,“清空骚雅”便成为对白石词风格的定评。陈书良在《姜白石词笺注》说:“何谓‘骚雅’,窃以为骚雅乃《离骚》与《小雅》之结合,即志洁行芳之词品、比兴寄托之手法与温柔敦厚之情感的结合。”[2](P10)受陈书良这段话的启发,本文试图将白石词中化用《诗》《骚》语摘取出来,与《诗经》《楚辞》原文加以对照,考察白石词对二者的因袭与变翻,并进一步讨论白石词“骚雅”的特征。

一、论其“雅”:对《诗经》的化用

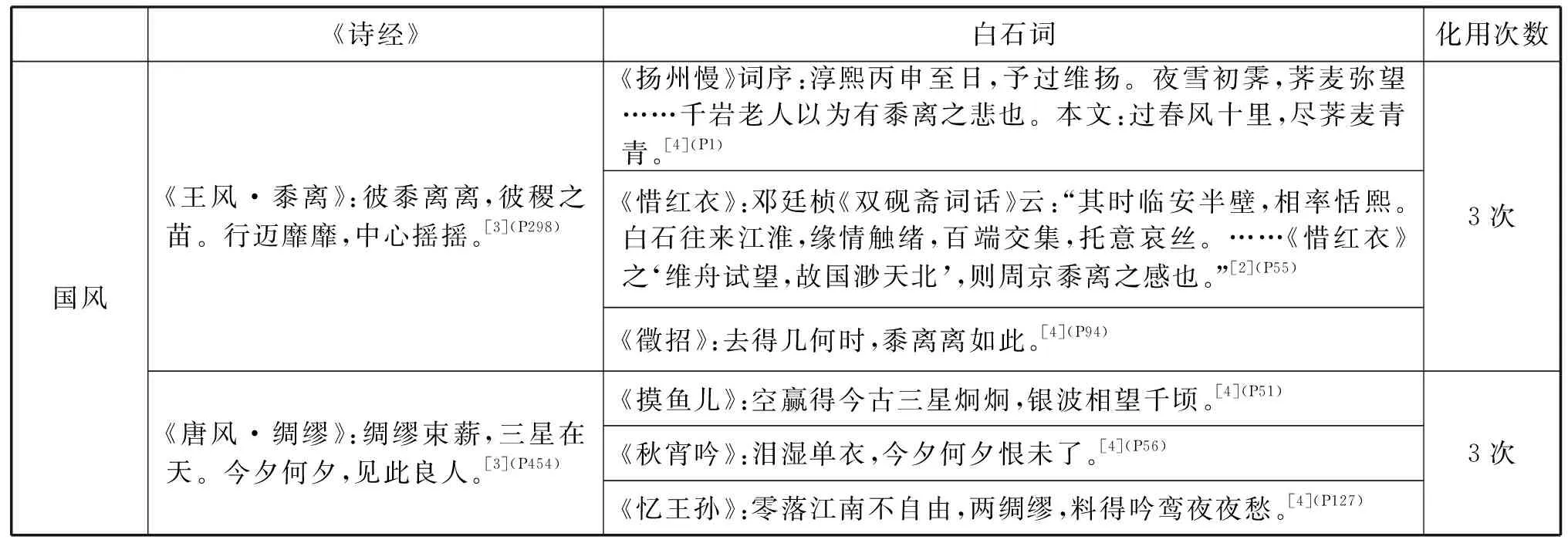

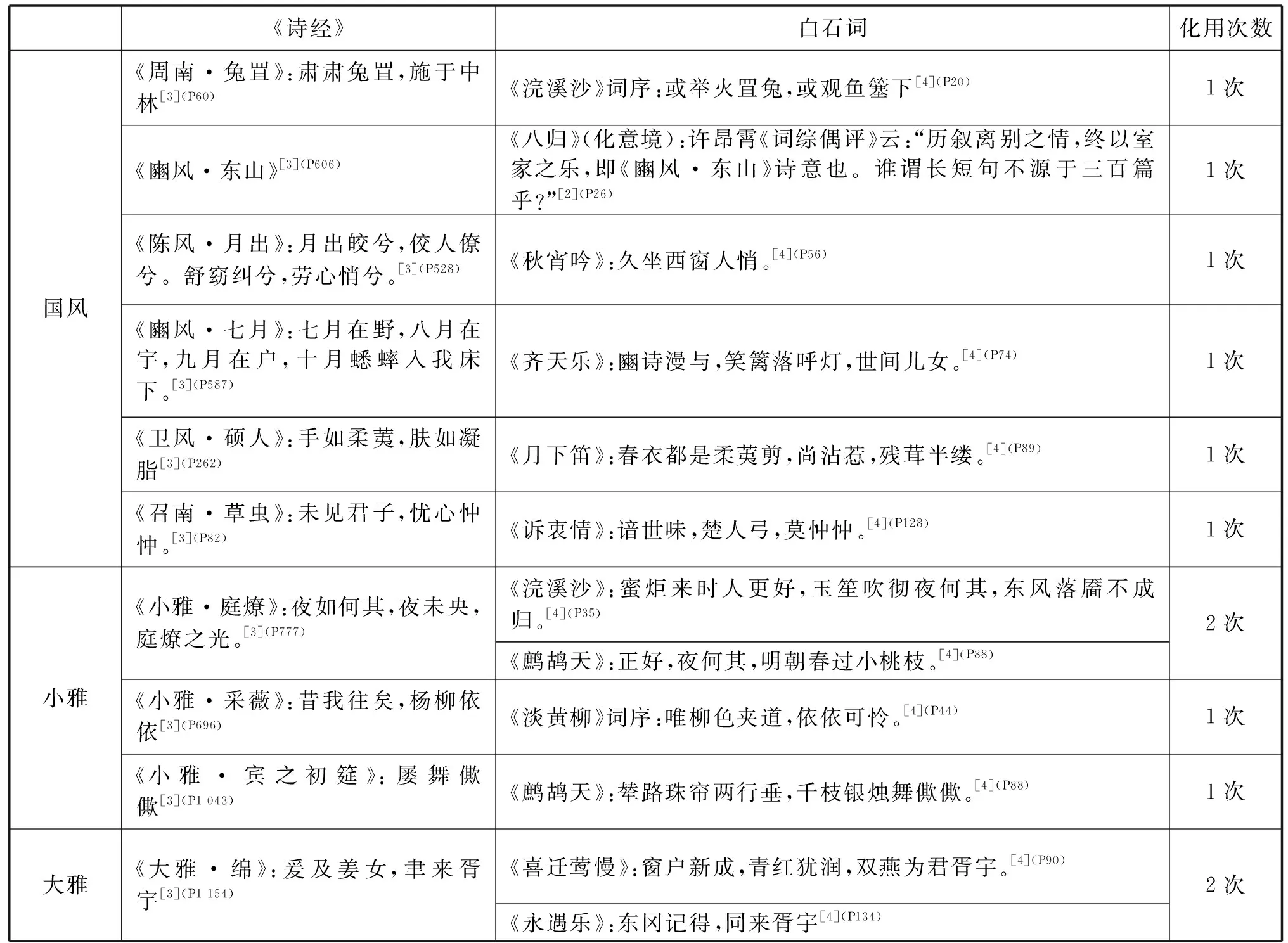

首先,我们将白石词运用《诗经》语典,化用《诗经》意境处列出,以便量化地考察白石词与《诗经》的联系。

表1 白石词对《诗经》语典及意境的化用

续表1 白石词对《诗经》语典及意境的化用

上表以句子为单位,分别统计白石词对《国风》《小雅》《大雅》的化用情况,分别以化用次数的多少为顺序排列,次数相同的,则以夏承焘考定的创作时间为顺序。其中,白石词对《诗经》的化用以《国风》为最多,共计10处。在对《国风》的化用中,又以《唐风·绸缪》《王风·黍离》及《豳风》为多。从这一点来看,虽然“骚雅”一词的本义即《离骚》与《小雅》的结合,可是白石词在字面上明明与《国风》更为接近,之所以仍然能形成“骚雅”的词风,是由于姜夔擅于化俗为雅,将《国风》中“俗”的一面融入南宋的“雅文化”,才最终形成了类似《小雅》的典正风格,具备了温柔敦厚之情感。

1.化《国风》之俗为南宋之雅

国风本是地方民歌,正如《汉书·五行志》“夫天子省风以作乐”下应劭所注,“风,土地风俗也。”[5](P1448)姜夔一生布衣,这样的身份也许使他更加接近国风所描绘的世界。

姜夔虽多借《国风》语典,却不落其俗,化《国风》之俗为南宋之雅。赵晓岚在《姜夔与南宋文化》一书对南宋的雅文化有过概述。一方面,随着政治中心的南移,南宋在物质上雅化了。例如茶、酒、丝织品、园林建筑的发展就迎合了文人高雅的审美情趣。另一方面,南宋精神文化趋向雅化。金石、书画、文学等都是宋人“雅玩”“兴味”之所注。总体而言,雅文化是南宋文人的主流文化,“雅”自然也是姜夔的文学追求。

我们以白石词化用《唐风·绸缪》为例,具体看看姜夔如何化俗为雅。《唐风·绸缪》描写的本是闹洞房的地方风俗[6](P276),现将诗之首章摘录如下:

绸缪束薪,三星在天。今夕何夕?见此良人。子兮子兮,如此良人何?[3](P454)

毛传曰,“绸缪,犹缠绵也……男女待礼成,若薪刍待人事而后束也”[3](P454)。即是说,“绸缪束薪”,指紧紧捆缚的柴薪,隐喻结婚行为,“三星在天”,则表明夜还未深。“今夕何夕?见此良人。子兮子兮,如此良人何?”语含调笑,是闹洞房的人在和新娘取笑,问今天是什么日子,竟能见到如此美好的女子,你呀你呀,要对如此美好的人儿怎么样呢?李山在《诗经析读》中明确说到,“诗赞美新人是‘良人’、为‘粲者’,但与‘如此何’的虚问放在一起说,是含义很明显的荤话”[6](P276),也就是说,此诗稍显直露和俗套。

姜夔对此章的化用,在《摸鱼儿》中是“空赢得今古三星炯炯,银波相望千顷”[4](P51),该词借咏牛郎织女怀合肥恋人,是一含蓄处,不言心中凄苦,只以“疏帘自卷,微月照清饮”[4](P51)作结,欲说还休,又是一含蓄处。在《秋宵吟》中是“泪湿单衣,今夕何夕恨未了”[4](P56),该词写白石重返合肥,见人去楼空,生出不少怅恨。此处“今夕何夕”,是说面对时光的流逝,世事的变迁,词人毫无办法,只能任容颜渐老,旧梦远去。此“今夕何夕”之深情和《唐风· 绸缪》之浅露完全不同。在《忆王孙》中是“零落江南不自由,两绸缪,料得吟鸾夜夜愁”[4](P127),陈书良认为,该词是为友人写的代言体,以妻子之口吻写她对丈夫彭大雅的思念。词以“冷红叶叶下塘秋”[4](P127)开头,迅速造成了清冷的意境。这里,“两绸缪”指分处两地,各自思念,既深情又克制,与《唐风·绸缪》的直爽又不同。

白石词三次化用《唐风·绸缪》,皆将荤话、直露之诗径而化为含蓄、深情之词,将国风中“俗”的一面化入南宋所崇尚的“雅文化”。

2.“黍离之悲”的重复与变化

上文曾经说到,姜夔引用《楚辞》怀合肥恋人时,以运用“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”为最多。姜夔在引用《诗经》发家国之叹时,则以《王风·黍离》为最多。

王风·黍离

彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇。知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉!

彼黍离离,彼稷之穗。行迈靡靡,中心如醉。知我者,谓我心忧,不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉!

彼黍离离,彼稷之实。行迈靡靡,中心如噎。知我者,谓我心忧。不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉

《毛诗》说,《王风·黍离》是“闵宗周也。周大夫行役至于宗周,过故宗庙宫室,尽为禾黍。悯周室之颠覆,彷徨不忍去,而作是诗也”[3](P297)。诗人路过曾经的宗庙宫室,见四处尽是黍稷禾苗,不由得忧伤起周室的颠覆,生出沧海桑田的感慨。

姜夔在运用《王风·黍离》语典时,创作的背景和意象的采用都与之类似。《扬州慢》中“过春风十里,尽荠麦青青”[4](P1),写的是扬州两度遭金兵南侵,不复昔日繁华,到处都是青青的野麦。《惜红衣》中“维舟试望,故国渺天北”[4](P27),则于一片恬熙之中,怅望北方失地。《徵招》中“去得几何时,黍离离如此”[4](P94),是白石故地重游,见越中一带荒凉破败,与往日大异,感慨世事变迁之快。

从背景上说,《扬州慢》《惜红衣》《徵招》都与《王风·黍离》相似,但其艺术手法和整体意境却颇有差别。以《扬州慢》为例:

扬州慢

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城则四顾萧条,寒水自碧。暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然。感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有黍离之悲也。

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠麦青青。自胡马、窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。 杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生?[4](P1)

《黍离》所描绘的意境是苍茫阔大的。全诗色彩单调,只有“彼黍离离”一个意象,诗人悯伤宗周,从而“中心摇摇”,接着向苍天呼唤,控诉人间,“悠悠苍天,此何人哉!”把读者置于苍凉浑芒的天地之中,感情高亢热烈。而《扬州慢》则意象丰富,色彩幽艳,有青青荠麦、废池乔木、二十四桥、冷月红药。各种颜色和意象构成了清冷萧条的意境,较《黍离》而言稍显局促,于抒发兴亡之感外,其主旨仍在一己的身世之感。这是由于:一方面受到文体的限制,词更适合表达缠绵缱绻的个人情思,难以容纳大开大合之句;另一方面,姜夔一生布衣,对于国家政事的感受不深,而个体人生的变迁却对他产生了深切的影响,他切身体会着普通人的疾苦,对渺小的个人在大时代中的无奈十分敏感,因此,个人的飘零成为白石词的主题。

总之,姜夔在化用《诗经》语典时,既有因袭,亦有变化。

3.乐而不淫、哀而不伤的中和之美

姜夔在《白石道人诗说》中云,“喜辞锐,怒辞戾,哀辞伤,乐辞荒,爱辞结,恶辞绝,欲辞屑。乐而不淫,哀而不伤,其惟《关雎》乎!”[7](P29)既对七情直露表示了反对,也表达了“致中和”的诗学追求。谢章铤在《赌棋山庄词话》中认为,“读其说诗诸则,有与长短句相通者”[8](P256),主张以其诗论察其词论。从这一观点出发,我们可以观察白石词是否同其诗一样,具有“致中和”的追求。以《念奴娇》为例:

念奴娇·毁舍后作

昔游未远,记湘皋闻瑟,澧浦捐褋。因觅孤山林处士,来踏梅根残雪。獠女供花,伧儿行酒,卧看青门辙。一邱吾老,可怜情事空切。 曾见海作桑田,仙人云表,笑汝真痴绝。谁与依依王谢燕,应有凉风时节。越只青山,吴惟芳草,万古皆沉灭。绕枝三匝,白头歌尽明月。[4](P112)

庆元二年(1196)起,姜夔依张鉴居杭州,嘉泰二年(1202)左右张鉴过世,姜夔愈加困厄,嘉泰四年,姜夔在杭州的住宅被大火焚毁[2](P232),他的心情十分低落。该词就写于此时。上阕抒之以情,由追忆昔游湖南而感慨当下,本愿将杭州作为逍遥终老之地,却被一场大火打破了美好的愿望,“可怜情事空切”。下阕驰之以思,以历史兴衰自我宽慰,吴越王朝当年何等叱咤风云,如今也只剩荒草空山,自己又何必纠结于个体人生的变故呢?结句“绕枝三匝,白头歌尽明月”尤为出彩,“借重曹操诗意的苍凉浑芒,使整首词的情绪低沉而不颓废,疏寂而不凄惨”[2](P232)。纵然张鉴的过世、居宅的焚毁使得四十八岁的姜夔感到无处可依,可是他并没有说,“绕树三匝,何枝可依”,而是反其意而行之,说“绕枝三匝,白头歌尽明月”,营造出一个清朗的意境,这正是“哀而不伤”精神的体现。

刘毓庆在《诗骚论稿》中认为,《诗经》通过结构布局、情感控制和心理调节三个层次达到内在和谐,从而外化为温柔敦厚的诗风。[9](P376)白石《念奴娇·毁舍后作》亦是如此,上阕的伤情在下阕得到平复和收束,涌动的哀伤得到了理性的克制,词人也在这一过程中调节着自己的情绪,因此能和《诗经》一样,达到“情激而能收,理正而词和,志坚而平,思和而安”[9](P376)的温柔敦厚的效果。

可见,白石词贯彻了其诗论所推崇的中和之美,这也可印证谢章铤所言《诗说》“有与长短句相通者”。白石词在感情浓烈、即将迸发时将其抑制住,以清空之语出之,从而形成了“乐而不淫,哀而不伤”的中和之美。

二、论其“骚”:对《楚辞》的化用

夏承焘《姜白石词编年笺校·行实考》云:“白石少时,久客汉阳,《探春慢》序谓‘中去复来几二十年’。盖父卒于官,又依姊居汉川县之山阳村,淳熙十三年冬,始从萧德藻于湖州,不再返汉阳。二十余年之间,虽间归饶州,历淮楚,客湖南,行踪无定,然二三十岁左右,实以居汉阳为最久”。[4](P275)也就是说,姜夔从九岁到三十二岁的大部分时间都是在湖北汉阳度过的。汉阳古属楚国,南方楚地特有的浪漫气质自然会影响到姜夔。

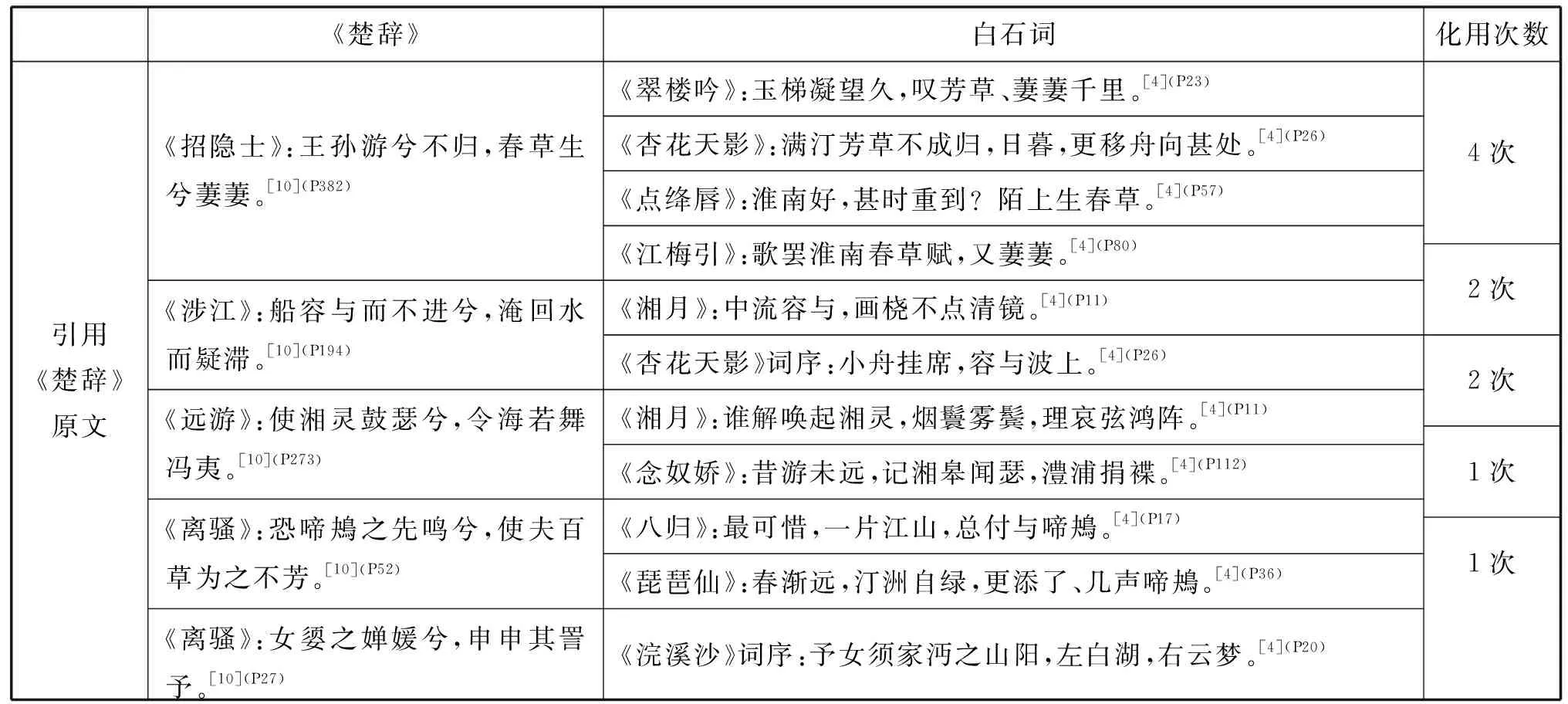

我们将白石词引用《楚辞》原文、化用《楚辞》意境处整理如下(见表2)。

表2 白石词对《楚辞》语典及意境的化用

续表2 白石词对《楚辞》语典及意境的化用

“引用《楚辞》原文”一栏以句子为单位,以化用次数的多少为顺序,化用次数相同的,以夏承焘考定的创作时间为顺序。另外,因标准的含混和词义本身的多元,白石词对《楚辞》意境的化用无法尽举,这里仅提出例证以供参考。以下具体言之。

1.以“萋萋春草”怀合肥恋人

由上表可知,白石词对《楚辞》语典的化用,以化用淮南小山《招隐士》中“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”为最多,共计4处。《招隐士》原文旨在悯伤屈原,哀其不遇。文中多言山林险恶,不宜久居,欲使屈原还归郢都。“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”言屈原离开郢都已久,连草木都已垂条吐叶,纷华茂盛。以草木之无情衬离人之哀伤,从而劝屈原早日归郢。

《翠楼吟》“玉梯凝望久,叹芳草、萋萋千里”,言己登楼望远,见荒草绵延,胸中生愁,愁的是南宋朝廷无人,叹的是士人流落北方。《杏花天影》“满汀芳草不成归,日暮,更移舟向甚处”,言恋人望着水边芳草,既不见情郎归来,又不知该把小船移向何处。此远望的女子正是白石一生念念不忘的合肥恋人。《点绛唇》“淮南好,甚时重到?陌上生春草”,亦以合肥恋人为诉说对象。淮南即指合肥一带,据陈思《白石道人年谱》,该词为宋光宗绍熙二年秋期后再自合肥东归时的惜别之作[2](P118),白石此处以年年有期之春草作为对比,叹相见之无期。《江梅引》“歌罢淮南春草赋,又萋萋”,如沈祖棻《宋词赏析》所云:“歌罢两句用淮南小山《招隐士》‘王孙游兮不归,春草生兮萋萋’,仍是离别之感”[2](P177)。由词序中“将诣淮而不得,因梦思以述志”,亦可知该词是为怀合肥恋人而作。

白石词化《招隐士》者凡四处,一写家国,三写合肥恋人,则“春草萋萋”亦是姜夔情词之重要意象。一方面,以无情之草木衬有情人之痛,以无边之荒凉喻无限之离愁。另一方面,通过用典,使读者不自觉地回忆起《楚辞》所营造的浪漫哀伤的意境,召唤出读者对文学原型的回忆,使作品拥有了强烈的感召力。事实上,人们在吟诵白石词的萋萋春草时,心中也同时回荡着淮南小山的声音,二者的“萋萋春草”形成一个恍惚朦胧的叠影,引发读者更丰富的联想。

2.白石词之楚骚意境

人们称道白石词的“骚雅”,并多将“骚”与《离骚》联系起来,这是有道理的。据夏承焘《姜白石词编年笺校》,白石词有七首写于湘中,并有部分词作是直接以湘江为背景的,《楚辞》之湘江与白石之湘江在这里形成了叠影。以《湘月》为例:

湘月

长溪杨声伯典长沙楫棹,居濒湘江,窗间所见,如燕公、郭熙画图,卧起幽适。丙午七月既望,声伯约予与赵景鲁、景望、萧和父、裕父、时父、恭父,大舟浮湘,放乎中流,山水空寒,烟月交映,凄然其为秋也。坐客皆小冠綀服,或弹琴,或浩歌,或自酌,或援笔搜句。予度此曲,即《念奴娇》之鬲指声也,于双调中吹之。鬲指亦谓之“过腔”,见晁无咎集。凡能吹竹者便能过腔也。

五湖旧约,问经年底事,长负清景。暝入西山,渐唤我一叶夷犹乘兴。倦网都收,归禽时度,月上汀洲冷。中流容与,画桡不点清镜。 谁解唤起湘灵,烟鬟雾鬓,理哀弦鸿阵。玉麈谈玄,叹坐客、多少风流名胜。暗柳萧萧,飞星冉冉,夜久知秋信。鲈鱼应好,旧家乐事谁省。[4](P11)

词序中交代了写作缘由。姜夔与友人泛舟湘江,乘兴自度“湘月”词调,以记录这次胜游。序中,“山水空寒,烟月交映”,是清冷之景,与友人“大舟浮湘,放乎中流”,是闲适之情。情景交融之下,有了“中流容与,画桡不点清镜”的高绝之句。该句写白石与友人收起木桨,任小舟在江中自在漂流。江面之平静,心性之恬淡都由此句透出。

词中“中流容与,画桡不点清镜”“谁解唤起湘灵,烟鬟雾鬓,理哀弦鸿阵”都运用了《楚辞》语典。“容与”一词出自《九章·涉江》的“船容与而不进兮,淹回水而疑滞”[10](P194)。王逸注云,“言士众虽同力引棹,船犹不进,随水回流,使己疑惑,有还意也……五臣云,容与,徐动貌”[10](P195)。“湘灵”一词出自《远游》“使湘灵鼓瑟兮,令海若舞冯夷”,洪兴祖注曰,“此湘灵乃湘水之神”[10](P273)。“容与”和“湘灵”这两个词汇都容易使读者联想到《楚辞》,而白石词对湘江的个性化描写,更是将读者的思绪牵引到浩浩淼淼的湘江之上,引向《楚辞》所营造的浪漫意境。

白石化《楚辞》意境,且有所变翻。“容与”一词在《九章·涉江》和《湘月》中的字面意义是相同的,都是指船在水中徐徐荡漾。但二者所包蕴的情感不同,在《涉江》中,“容与”一词表达的是徘徊的心情,屈原为奸臣所谗,不得不西上沅湘离开楚国,却由于无法摆脱对楚国的思念,在途中踌躇。《湘月》中,“容与”造成的却是一个“画桡不点清镜”的清空意境,表达了有意“放乎中流”的闲适之情。《湘月》虽然也写怀乡,却是淡淡的哀愁,是“鲈鱼应好,旧家乐事谁省”,并无屈原那样炽热的感情。

白石词中还有其他以湘江为背景的词作,亦可作类似的分析。如《眉妩》“看垂杨连苑,杜若侵沙,愁损未归眼……明日闻津鼓,湘江上、催人还解香缆”,即使以湘江为背景写香草美人,《念奴娇》“昔游未远,记湘皋闻瑟,澧浦捐褋”,则以借楚骚语典追怀过往,等等。这些词作以湘江为背景,融入《楚辞》语典,十分容易引起读者的兴发感动,营造出楚骚意境。

3.屈宋之心:内在情感的相似

白石词与《楚辞》于内在情感方面亦有相似处。以淡黄柳为例:

淡黄柳

客居合肥南城赤阑桥之西,巷陌凄凉,与江左异,唯柳色夹道,依依可怜。因度此阕,以纾客怀。

空城晓角,吹入垂杨陌。马上单衣寒恻恻。看尽鹅黄嫩绿,都是江南旧相识。 正岑寂,明朝又寒食。强携酒、小桥宅。怕梨花落尽成秋色。燕燕飞来,问春何在,唯有池塘自碧。[4](P44)

姜夔半生飘零,致使其词始终带着漂泊者的气质。他在《探春慢》词序中说,“予自孩幼时从先人宦于古沔,女须因嫁焉。中去复来几二十年”[4](P21)。据夏承焘《行实考》,姜夔是江西鄱阳人,九岁左右随父客居汉阳,父亲过世后,就依靠姐姐在汉阳继续生活。“淳熙十二三年间,识萧德藻于潇湘之上,十三年冬,随其寓吴兴,从此至庆元初八九年间,皆在吴兴,其间虽尝往来苏、杭、合肥、金陵、南昌,皆旅食客游而已”[4](P276)。可见,从九岁直至四十一岁左右,姜夔几经辗转,始终漂泊异乡。写作《淡黄柳》时,姜夔三十六岁,正是在客居合肥期间。

词中“看尽鹅黄嫩绿,都是江南旧相识”,点出客怀,呼应词序“巷陌凄凉,与江左异,唯柳色夹道,依依可怜”。柳色虽与江南无异,凄凉惨淡的巷陌却时刻提醒着词人,此处并非江南。“明朝又寒食”点明写作时间,正值暮春,下文“怕梨花落尽成秋色”,于春日起秋心。这是因为姜夔久客他乡,长期寄人篱下,对时光的流逝,世情的变迁比常人更为敏感。其实,姜夔不仅于春日起秋心,在《惜红衣》中更是于夏日起秋心。在“簟枕邀凉,琴书换日,睡余无力”的炎炎夏日,姜夔却听到“高树晚蝉,说西风消息”。如果说伤春、惜春之情是词人所共有,那么,不管春夏皆怀一片秋心,则非心境凄凉者不可有。夏承焘、吴无闻《姜白石词校注》云,“综观全词,上片‘马上单衣寒恻恻’,寓飘零之感;下片‘怕梨花落尽成秋色’,寓迟暮之悲”[2](P95),就是十分精炼的总结。

需要注意的是,飘零之感、迟暮之悲也是《楚辞》时常流露的情感。以《九章·哀郢》和《离骚经》为例。《哀郢》中说,“心婵媛而伤怀兮,眇不知其所蹠。顺风波以从流兮,焉洋洋而为客”,王逸注云,“言己忧不知所践,则听船顺风,遂洋洋远客,而无所归也”[10](P202),这是屈原在流放期间不知走向何处,不知归向何方的飘零之感。而《离骚经》“汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与……日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”[10](P4),正是对岁月易逝,流光难追的担忧。《楚辞》中蕴含飘零之感、迟暮之悲是显而易见的,屈原被放,却留恋楚国,自然会有飘零之感,一心报国,却苦于奸佞谗害,常恐时不我待,自然生出迟暮之悲。

姜夔由于其漂泊的经历,顺理成章地在词作中也表现了这两种情感,这个巧合使得白石词不仅从字面上、意境上,也从内在情感上,呼应了《楚辞》。

以上我们从用典、意境、内在情感三个方面谈论了白石词与《楚辞》的关系,当然我们还可以从艺术手法上加以分析,例如白石咏物词中的比兴寄托,就与《离骚》香草美人之喻有相通处,其丰富的色彩和浪漫的情怀也与《楚辞》类似。

三、结语

姜夔多化用《诗经》《楚辞》语典。有借其语词者,有借其意境者,有借语词而变其意者,有借其意而换语词者,这些都促进了其“骚雅”词风的形成。通过观察白石词对《诗经》《楚辞》语典的化用,可见其“忧国”与“怀人”两大主题,伤时忧世则多引周京黍离之典,怀念恋人则多化春草萋萋之境。然而,词作为一种“要眇宜修”的文体,自然无法达到《诗经》《楚辞》关怀现实的高度,同时,姜夔一生漂泊困顿,其兴亡之叹往往最终向下落到个人的身世之悲,这一点又与《诗》《骚》不同。