汉地早期造像记的发展

吴虹

【摘要】南北朝时期造像活动兴盛,随之产生的大量发愿文为了解中国古代社会及宗教思想提供了珍贵材料。对此,学界已经积累了广泛研究。然而,现有研究倾向于在中国语境下分析这些铭文,而不够重视这种造像积福思想的外来根源。功绩积累和转移的基本概念在中国没有可供比较的先例,完全是印度的进口。这就引发了一个重要的问题:这个外来的想法是如何被中国的受众接受的?本研究从文化比较的角度,通过考察现存最早有铭文记录的3至5世纪末这一范围,试图重建文化差异被转化和吸收的过程。通过对汉语发愿文写作格式发展的动态分析,可以观察到汉语发愿文格式中的印度要素与中国本土文化逐渐达到平衡,以及通过文化翻译使一个完全陌生的概念本土化的历史过程。

【关键词】中印交流;造像记;南北朝佛教

南北朝时期佛教造像活动盛行。不管是王公贵族还是普通民众,都积极造像发愿。龙门、云冈等石窟里大量涌现的个人或义邑开龛,考古发现的数量庞大的造像碑、单体立像等都是这一现象的物证。伴随热烈的造像运动而产生的大量发愿文,因为其广泛而直接地记录了社会各阶层民众的思想意识、宗教信仰,成为我们探知当时社会活动和民众心态的宝贵资料。

对于造像发愿文,佐藤智水、侯旭东等学者们已从铭文的格式、用语、宗教和社会内涵等诸多角度对其研究讨论,积累了丰富的著述。然而现有研究主要是在中国文化的框架中对其进行分析,而忽略了造像积福这一活动背后的外来起源。不仅从思想上来说,造像本身可以获取福报,并且所获取的福报可以转让给他人这一廻向思想起源于印度;在技术层面,汉语发愿文的格式和表达也存在明显的对于印度传统的借鉴。有关后者,姜虎愚在最近发表的《中古早期造像记的文本结构及其来源》一文中首次展开详细讨论,论证并分析了中古早期造像记文本结构的印度来源,并推测早期在华生活的胡人佛教徒是传播的媒介。姜虎愚的文章把视野投向印度,开启了中古造像记的新的研究方向。在此之前,佐藤智水根据文本结构把汉语造像记分为A、B两型,后续学者也大多参考佐藤智水的分类进一步分析。典型的A型造像记例如:

大魏太平真君三年岁次壬午正月戊寅朔十有八日乙未永昌王常侍、定州常山、鲍篡、单宦在台、减身口之储、为父前邢邢令、亡母王造兹石浮屠、大涅榘经一部。愿皇帝陛下、享祚无穷、父身延年益寿、父母将来生弥勒佛前、合门眷属、普蒙十一余福、子子孙孙、成受福庆。

铭文结构上包括时间、造像者、发愿动机、受益对象和愿目。B型造像记例如:

夫圣觉潜晕,绝于形相,幽宗弥邈,攀寻莫晓。自非影像,遗训安可崇哉。是以比丘尼法除感庆往因,得育天机。故献单诚,为女安乐郡君于氏嫁耶奢难陀,造释迦像一区,愿女体任多康、众惚永息、天算遐纪,亡零加助。正光四年正月廿六日。

B型造像记大致与A型结构类似,但起首通常包括对于佛法和造像意义的认识,并且普遍更长。

姜虎愚认为A型较为基础,而更复杂的B型造像记是在A型基础上本地化后发展出来的铭文格式,因此其论文主要关注A型汉语造像记,认为是受到印度“一般大乘型”的格式影响。这一点,笔者也较为认同。不过,本文通过对中国早期(2至5世纪)发愿文的整体分析,对于汉语造像记从初出、发展,至固定的A型汉语造像记这一过程有一些不同看法,谨在此提出以供讨论。

一、印度发愿文的几种格式

在进入正题前,有必要对印度发愿文的文本结构发展具备一些基础认识。因为笔者不是印度铭文的专家,所以本文有关印度以及中亚地区发愿文的部分,很大程度上需要参考欧美和日本学界积累的大量研究。考察海因里希·吕德斯(Heinrich Luders)、斯坦·科诺(Sten Konow)、静谷正雄整理的印度和中亚地区发愿文汇编,可以发现印度文化圈内的发愿文书写也历经发展,存在几种不同的格式。其中,姜虎愚认为,和汉地造像记最直接相关的就是以下通常被称之为“一般大乘型”的铭文格式:

deyadharmo'yam…yad atra punyam tad bhavatu…sarvasatvanam anuttarajnanavaptaye.

句首“deyadharmo'yam”后加供养人身份和名字,可以翻译为“这是来自(供养人身份和名字)的虔诚的礼物”;“yad atra punyam tad bhavatu”是从句,可以翻为“愿以此福”;最后“sarvasatvanamanuttarajnanavaptaye”前可自由安排,通常為所要突显的福报受益对象,如父母、师僧等,翻译为“(可自由安排的某某乃至)一切众生得无上智”。

格里高利·邵鹏(Gregory Schopen)通过对于供养人身份的分析,论证了这一铭文格式虽然与大乘经典没有直接联系(例如邵鹏指出铭文中用anuttarajnana无上智,而不是大乘经典中常见的anuttara samyaksambodhi无上正等正觉/无上道,另外有关廻向概念的表达也与经典不一致),但推测与4世纪开始的大乘佛教信徒增长有关。

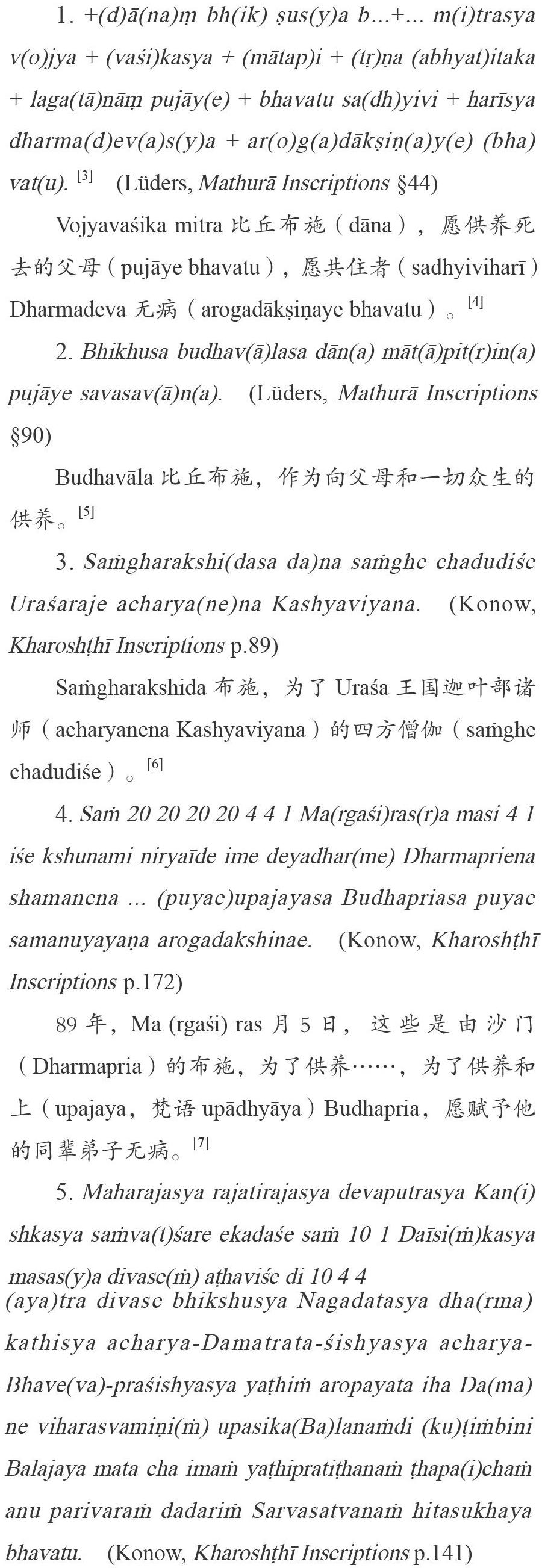

格式高度统一的“一般大乘型”铭文在4世纪出现,并在后贵霜时期成为主流。然而,发愿文写作在公元前就已经在印度和中亚地区广泛流行,尤其是贵霜时期产生了大量的部派佛教发愿文,以下仅列举几例:

以上5例发愿文格式各不相同,其实是反映了整体贵霜时期发愿文写作的高度自由,这一点可能与部派的多样性有关。虽然内部缺乏统一的格式,贵霜时期部派铭文和后贵霜时期普遍流行的“一般大乘型”铭文的差别却是显而易见的。这一点,邵鹏在分析“一般大乘型”铭文的形态发展时有过讨论。具体来说,在行文习惯上,“一般大乘型”必然遵守前文提到的“一般大乘型”格式,即以deyadharmo'yam开头,跟随以yad从句,最后以sarvasatvanamanuttarajnanavaptaye结束,而贵霜时期部派铭文则不受格式和习惯用语限制。如在表达某人的布施时,例1、2、3使用了布施、供养(dana),而例4使用了施入物(deyadharma)。另外,贵霜时期部派铭文通常直接在句末表达所希望的福报转化,如例5的“愿得利益安乐(hitasukhaya bhavatu)”、例1的“愿得供养(pujaye bhavatu)”“愿得无病的赋予(arogadaksinaye bhavatu)”等,而不是通过“一般大乘型”格式中规定的“愿以此福(yad atra punyamtad bhavatu)”从句中介。除了文本写作上的区别,邵鹏指出部派铭文和“一般大乘型”铭文在发愿的内容上也有显著差别。在贵霜时期的部派铭文中,当转移布施所产生的功德给他人(父母、师僧)时,可以不表明功德具体的转化方式而仅仅是增加受益人的福报,为某人供养(例2)。另外,当铭文包含福报的具体转化方式时,虽然教义追求的解脱轮回这一目的也时常出现,但更常见的福报转化是应用在世俗生活中,例如祈求对于某人无病的赋予(例1、4)。与此相反,“一般大乘型”铭文中福报的转化从来只有一个目的,即为取得无上智。这是“一般大乘型”铭文的一个重要特点。另外,在受益对象上部派和“一般大乘型”铭文也有不同。“一般大乘型”铭文中,福报虽然可以廻向给特定强调的对象(父母、师僧),但一定包含一切众生。贵霜时期部派铭文虽然有时包含为一切众生的发愿(例2、5),但也可以只是为特定的个体积累福报(例1、3、4)。总结以上分析,贵霜时期的部派铭文和之后的“一般大乘型”铭文在书写格式、福报转化方式以及受益对象上有明显差别。明确这点之后,我们可以在下文中针对早期汉地铭文,分析它们结构和内容上的具体印度来源。

二、汉地早期外文题记

在考察汉语造像记吸收印度因素的渠道时,姜虎愚提到了中国发现的仅有两件外文题记(都是怯卢文),认为以其为代表的外来语题记在汉地的流通提供了可供汉语造像记模仿的原本。不过,这两件怯卢文的发愿文是否属于“一般大乘型”,并且是否对A型汉语造像记有直接影响?接下来笔者将详细分析这一问题。

第一件井阑题记出土地无法确认,但最早的报告者记录其出自洛阳。因为铭文中的年代已经无法判读,我们主要依靠布拉夫(Brough)基于语言学的分析,认为是2世纪末或3世纪初的作品。布拉夫同时也提供了铭文的转写和翻译:

sam vatsara'e… …年…

...dasa 1041 iyovahara...

…15日这寺庙…

...caduradisa saghammi...

…四方僧伽…

...sarvasa puya'e bhavatu. …愿供养一切众生。

铭文虽然残缺,但是不管是用语“四方僧伽”,还是文末单纯“供养一切众生”,而不具体指明是为了取得无上智,都说明这件制作于汉地的怯卢文题记是继承了贵霜时期的部派铭文书写传统,而非4世纪后出现的“一般大乘型”。这一结论通过井阑题记的年代也可以得到确认。

第二件题记可以确认出自长安,錾刻于1979年陕西长安县出土的一件铜佛坐像的台座下缘。林梅村提供了铭文的转写和翻译:

citaka sapana eda buca maregaputre pastaka videdame pujaya bhava(t)u

此佛为智猛(Citaka sapana)所赠(或制作),谨向摩列迦(Maregaputre)之后裔,弗斯陀加慧悦(Pastaka videdame)致意(本文作者注:此处可翻译为供养,原文为pujaya bhavatu)。

根据铭文的语言学特征、佛像的风格以及洛阳的历史发展,林梅村把铭文的制作时间定为4世纪末。这一结论目前被广泛采用。尽管年代上使得这一佛像铭文有受到“一般大乘型”影响的可能性;铭文简单的格式,以及只是单纯为特定个体积累福报,而非为一切众生取得无上智,说明这件铭文也更接近部派佛教铭文的写作习惯。

对仅存的两件外文题记的具体分析,说明它们并不属于“一般大乘型”。不过,这并不否定汉地有接触到印度“一般大乘型”铭文原本的可能性,从而发展出汉语A型造像记的条件基础。相反,以上分析说明至迟在2至3世纪,汉地就已经存在同时期部派佛教书写奉献铭文的习俗,而传播的渠道应当是早期入华的胡人僧侣和佛教徒。例如,林梅村推测第一件井阑极有可能是定居洛阳的月氏侨民的遗物,而长安也居住着很多来自贵霜、天竺、粟特和安息的胡人。

以上分析明确了早在2至3世纪,汉地就存在着由早期入华胡人所制作的、印度影响下的发愿题记,那它们对同时期的汉语造像记是否以及如何施加了影响呢?

二、3至4世纪的汉语造像记

现存汉地最早的汉语造像记实物,是旧金山亚洲艺术馆所藏后赵建武四年(338)鎏金佛像。遗憾的是,佛像背面台座部分损毁,铭文大部分佚失,余下“建武四年岁在戊戌八月卅口(口代表一字欠缺),比丘竺口口口慕道德(佚失)及(佚失)生”过于残缺,无法作为研究对象。虽然3至4世纪的铭文缺乏实物资料,所幸文献资料中转载了一些早期汉语造像记,为认识早期汉语发愿文的形态提供了珍贵资料。不过,不同于客观发现的实物,转载的造像記的史料可靠性如何评判,如何甄别转述的铭文中可能存在的刻意作伪、或无意地误读等情况,是我们使用这些二手转述的造像记前必须解决的问题。韩国学者金玟求(Kim Minku)在其博士论文《图像崇拜的诞生》(The Genesis of Image Worship)中分析了佛教铭文转录的历史现象以及汉地采碑的传统,考察了全体文献中存在的早期铭文,并举出了其中他认为可靠的记录。本节将参考金玟求的研究,选择二手转述的造像记进行分析。

《洛阳伽蓝记》所记载的“晋太始二年(266)五月十五日侍中中书监苟勗造”,可能是文献记录中最早的相对可靠的造像记。金玟求对于这条铭文的认可基于铭文中的历史信息。《晋书》记载苟勗在265年被任命为中书监,并且同年从许昌赴任洛阳。铭文所显示的历史信息和《晋书》的一致性,使得铭文从洛阳的私宅地下被发掘这一来历尤为可信。不仅铭文的历史细节符合史实,而且因为547年成书的《洛阳伽蓝记》早于644年完成的《晋书》,消弭了铭文是基于后世史料伪造的疑虑,使得我们可以基本放心使用这件造像铭文进行具体分析。

第二件可靠的铭文信息来自《集神州三宝感通录》:“秦建元二十年(384)四月八日。于长安中寺造。女王慧韶感佛泥日。幸遇遗像。是以赖身之余。造铸神摸。若诚感。必应愿使十方同福。”金玟求注意到铭文中的“泥日”,是nirvana的早期音译之一,在3至4世纪常见,之后被“涅架”取代,在道宣的时代已经几不可见了。因此,铭文中的“泥日”用词无疑印证了铭文所记录的年代的真实性。

金玟求对于文献记载的早期铭文的细致梳理,使得我们有了两条造像记可供分析。数量虽少,但对于帮助我们认识汉地造像记的早期书写意义重大。首先观察苟勗造像记。这件题记格式简单,仅仅记录了造像的日期和发愿人,而没有具体的发愿目的,属于纯叙述型铭文。姜虎愚认为,苟勗造像记的纯叙述型特性是受到了印度纯叙述型铭文的影响。姜虎愚很好地总结了现有研究对于印度纯叙述型铭文的目的及功能的不同观点:1.在印度文化中,人名具有特殊意义,名字被錾刻在圣物附近本身就能带来神秘的宗教福报,因此无需另行祈愿;2.通过具有公众展示性的叙述型铭文,强调供养人的身份、树立布施的榜样,或者在具有公共性质的布施活动时作为展示性的仪式环节;3.造像本身就是福报,因此无须特别祈愿;4.标识施入物品的归属。综上,姜虎愚总结,鉴于多种需求以及提写者身份,印度的纯叙述型铭文的功能不能一概而论,这一点笔者也颇为认同。

不过,姜虎愚接下来认为,如苟勗造像记等早期汉地纯叙述型铭文的产生,与印度的纯叙述型铭文有直接关系,省略祈愿是反映了“造像即祈福”的思想,这一观点笔者觉得有待商榷。姜虎愚指出,汉地纯叙述型铭文是一种较早的文本形式。除苟勗造像记(266)以外,还有5世纪中叶的朱雄造像记(440)、张永造像记(455)及冯受受造像记(466)。但从北凉石塔铭文群开始,祈愿型铭文就成为主流。姜虎愚观察到,北朝后期零星出现的纯叙述型铭文一般受制于书写空间,与造像较小、供养人财力不够等客观条件有关,而不同于早期主观产生的纯叙述型铭文。分析纯叙述型铭文在汉地的时间分布,姜虎愚认为,纯叙述铭文在中印两地出现和衰落的时间大致平行,其后又同步被“一般大乘型”格式取代,因此,姜虎愚认为3世纪汉地纯叙述型铭文的出现,标志着早在魏晋时期汉地已经出现了对于印度题记的模仿。但姜虎愚这一结论存在一个根本问题。正如他在论文中所承认的,印度纯叙述型铭文最早在前阿育王甚至前孔雀王朝时代出现,到巽迦王朝(公元前2至1世纪)仍占相当比例,但此时祈愿铭文增多,到公元前2世纪至公元3世纪,祈愿铭文就已经稳定地占据大多数了。诚然,汉地和印度之间的文化传播要通过中亚和新疆地区,因此产生滞后也是自然。但是,3世纪后半期汉语纯叙述型铭文出现之时,已经是该类型在印度文化圈衰落的若干世纪之后,如此长期的滞后是否确实存在?荷兰学者许理和(E.Zurcher)通过分析东汉时期汉地出现的佛教视觉元素,认为它们和犍陀罗地区的艺术表现时间上几乎同步。另外,考虑东汉时期活跃在洛阳的胡人僧侣大多来自新疆维吾尔自治区以西、贵霜控制下的犍陀罗、粟特等地区这一事实,以及新疆地区直到3世纪后半期在文献及考古资料上的佛教活动空白,许理和推断,早期中印之间佛教交流是直接的跨境传播,而非缓慢地通过新疆逐步东传。如此,虽然在吸收和转化上会存在差异,汉地出现的佛教元素应该在时间上与印度大致平行。这种交流的同步性,在上节分析的两件反映同时期贵霜部派铭文写作风格的汉地早期怯卢文题记中,也可以得到印证,尤其是与洛阳266年的苟勗造像记在时间和空间上都非常接近的、2至3世纪交替之际的洛阳井阑题记,提示我们即使苟勗可能接触到印度模板,该模板也更有可能是印度同时期的部派铭文(大多包含祈愿内容),而不是已经不再流行的纯叙述型铭文。

另一方面,纯叙述型造像记完全有可能是汉地独立产生的文本形式。在器物上作铭这一习惯在汉地历史悠久。早在殷商时代就已经出现有铭青铜器,记录族名、作器者名、作器对象名,有些在说明作器原因时还带有简略的记事。这一传统持续发展,在汉代时器物刻铭的情况已相当普遍,所以当佛教造像制作完成后,在其上镌刻铭文,记录造像经过以及标记归属这一行为的自然发生也就不难想象。

姜虎愚认为,苟勗造像记中祈愿内容的缺失,是造像主充分理解了造像即福报这一宗教思想基础上的主观选择。这是一种解读方式。但是,笔者认为,更有可能的原因是苟勗不了解当时印度文化圈广泛流行的奉献铭文格式(例如与苟勗造像记同时期、同地区的洛阳怯卢文井阑题记)。以苟勗为代表的汉人与在洛阳生活的胡人佛教团体并没有过多的接触。他们虽然可能出于尝试的心态接受了一些佛教习俗,如崇拜佛像、立塔建寺等,但是对于佛教思想没有深入认识,并不确切知晓造像即可产生福报、福报也可廻向这一理论基础,因此选择了汉地传统的叙述型铭文标记他的佛像。这一解释,在从动态的角度观察4至5世纪的汉语造像铭文,是如何逐渐融合印度的文本格式和思想这一过程中将得到更多印证。

虽然苟勗造像记显示3世纪的洛阳,佛教的理论主要还是在胡人群体中流传,在384年的王慧韶造像记中我们可以发现廻向思想向汉人信徒的传播。铭文主体部分是叙事,记录王慧韶因为感动于佛涅槃而决定造像这一经过,有意思的是最后两句:“若诚感。必应愿使十方同福。”金玟求敏锐地指出,“使十方同福”应当来源于廻向思想。这一点笔者较为同意,“使十方同福”应当是对应了贵霜部派铭文常见表达中的“为一切众生供养”。值得注意的是,尽管当时诸如《大方广佛华严经》(东晋佛驮跋陀罗)、《普曜经》(西晋竺法护)等汉译经典中已经广泛使用“供养”作为puja的翻译,王慧韶造像记却没有遵循经典惯例而是采用了意译的“十方同福”。对此,我们可以理解为,王慧韶并没有直接模仿通过胡人佛教徒传入中土的印度铭文范本,而是在理解了廻向思想后的自由发挥,或者经典文本和民间传法之间在语言使用上并不一致。有关这一点我们暂且搁置,在后文会继续讨论。

王慧韶造像记显示至迟到4世纪末,佛教的深层思想已逐渐被汉地新转化的佛教信徒接受。不过,这种接受伴随着佛教思想的本地化,“若诚感”就是其中的表现。佛教宣扬造像本身即可带来福报,而王慧韶造像记显示发愿人理解造像是为引发诚感的手段,最后还需仰赖佛的神力来实现愿望达到十方同福。作为汉地的本土思想,感应之说由来已久,在《周易》中就已有“二气感应以相与”之言,后又发展出天人感应说,认为天有感觉,能对世间活动发生回应。因此,在佛教理论被汉地接受的过程中,感应思想也参与其中,王慧韶造像记就提供了这样的一个早期实例。日本学者仓本尚德在分析北朝后期的造像记时,也发现了很多表达发愿人对于造像意义的认识的语句,诸如认为造像是表现“真容妙极,假像以表应”“赴感随缘,应物以形”,说明直到北朝末期,造像作为沟通神佛、取得应现的媒介这一理解方式仍然在影响民间造像的行为。不仅一般民众通过感应思想来理解佛教理论,高僧大德也主动利用本土思想来传播佛法。例如,慧皎就如此解释佛像观:“夫法身无像,因感故形。感见有参差,故形应有殊别。”限于篇幅,本文不再展开讨论感应思想对于转化佛教理论、帮助佛教思想本土吸收的重要性,不过,王慧韶造像记等实例的存在,说明佛教在汉地的吸收从一开始就不是对印度原典的机械学习,而是以适应汉地文化的方式,发展出了自己的个性和特色。

总结3至4世纪的汉语造像记,虽然只有两方相对可靠的二手转述铭文,但是却提供了重要信息帮助理解佛教在中国的早期发展。分析显示,在3世纪,佛教似乎还主要存在于旅居汉地的胡人團体中,虽然有零星汉人尝试崇拜佛像,但这些新的信徒(他们对于佛教的信仰是否达到了可以称其为信徒的程度也有待解明)对于佛教理论的理解还非常欠缺。到了4世纪晚期,王慧韶造像记显示佛教思想已经开始被汉人信徒接受,不过结合感应思想的理解方式也反映了佛教在汉地独特的受容表现。

四、5世纪初的汉语造像记

考古资料显示,进入5世纪,造像活动逐渐繁盛,产生了大量的造像记。本文最后一节将考察范围限定到北魏统一北方的439年,原因有二:第一,439年前制作的北凉石塔铭文群中已经出现了成熟的汉语A型造像记,而后更本地化的汉语B型造像记是在A型的基础上发展而来,因此考察到A型的出现已暂时足够;第二,现存439年后制作的北方造像铭文数量暴增,考虑到文章的限制,姑且把讨论范围划分到439年这样一个有历史意义的节点。

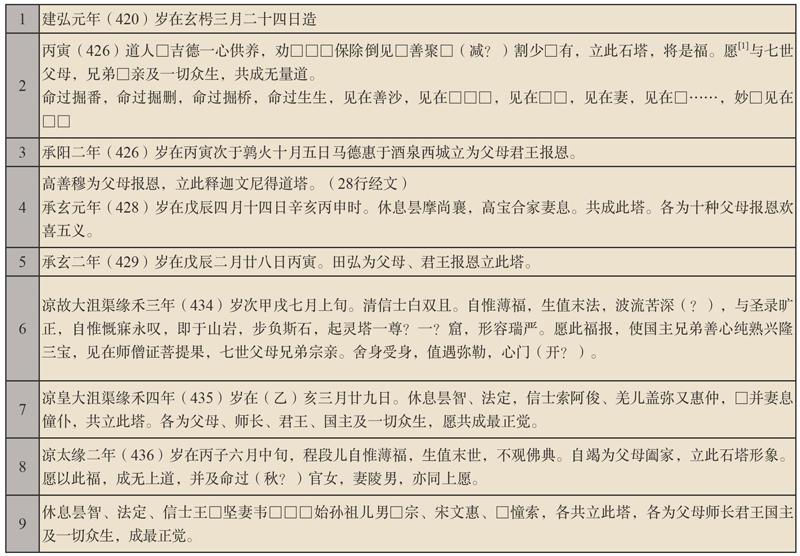

符合条件的铭文按时间顺序整理如下(见下页所列)。

从下页列表可见,除了编号1的炳灵寺的一方纯叙述型铭文,其他全部铭文都来自北凉。这一点并不令人惊奇。宿白已经有过详细考证,魏晋以来河西地区是一个重要的佛教中心,名僧汇集,道法兴盛,统治者积极支持佛教,而艺术上也形成了“凉州模式”,并且对之后平城和北魏的佛教艺术有重要影响。因此,本节将着重分析这群北凉石塔铭文。根据题记格式和内容,这群铭文可以分为三组:第一组为编号3、4、5的铭文;第二组为编号2、7、8、9的铭文;第三组为编号6的铭文。以下分别对各组进行分析。

第一组(3、4、5号)。这一组的铭文格式简单,仅由日期、发愿人、立塔以及最后的为父母(君王)报恩部分组成。除去最后的报恩部分,题记与叙述型铭文一致,然而最后新引入的“报恩”祈愿值得重点分析。殷光明根据《正法念处经》《大方便报恩经》《大乘本生心地观经》等,指出报父母恩以及报君王恩的思想有佛教经典依据。虽然,汉地本身也有报君王父母恩的传统,发愿人也确有可能是响应了佛教的教化,立塔报恩。但是,仅此解释还无法说明发愿者是如何通过立塔的行为来达到报恩的目的。只有通过廻向的机制,即立塔可以带来福报,福报可以转移给父母、君王,立塔才能实现报恩的目的。因此,我们可以确认3、4、5号铭文的发愿人熟悉廻向思想。这一结论立刻导向下一个合理推测:3、4、5号铭文的发愿人有没有可能熟悉并且模仿了最能体现廻向思想的印度发愿文书写格式?河西地区活跃着大量来自中亚的胡人僧侣。《开元释教录》记载373年前凉统治者张天锡延揽月氏人、龟兹人组织凉州译场;另外,史料也记载4至5世纪龟兹鸠摩罗什、罽宾佛陀耶舍等高僧纷纷来到凉州传教弘法。除了僧侣,来自中亚、天竺的商人也往来河西,这些胡人僧侣信徒很有可能把印度的奉献铭格式传入了北凉地区,尤其注意到4号石塔是由“休息昙摩尚襄”带领“高宝合家妻息”制作。“休息”,根据殷光明的考证为沙门的一种意译,“昙摩尚襄”在史料中不见著录,但根据名字推测很有可能是胡人僧侣。因此,上列3、4、5号铭文的发愿人很可能熟悉印度的发愿文书写格式。在此基础上,可以发现“报恩”与“供养(pujaye bhavatu)”概念上的类似性,以及第一组铭文整体和上文列举的部派佛教2号铭文(Budhavala比丘布施,作为向父母和一切众生的供养)、长安发现的怯卢文佛像铭文(向摩列迦之后裔,弗斯陀加慧悦致意/供养)在行文和结构上的类似性。在此,笔者认为第一组北凉石塔铭文很可能参考模仿了贵霜时期部派佛教的铭文范本,而非“一般大乘型”,因为后者强调发愿的对象为一切众生,目的为取得无上智,而这些元素在这组北凉石塔铭文中都没有反映。有意思的是,虽然很可能参考了印度原本,并且有胡人师僧昙摩尚襄的带领,这组北凉石塔铭文中仍然没有使用经典中惯例使用的“供养”,而是另辟蹊径使用“报恩”。“报恩”无疑是对于“供养(pujaye bhavatu)”的本土化诠释,通过福报的转移来完成报恩的行为。这种民间佛教活动与经典规范之间存在的专业用语的割裂,为我们思考佛教在汉地的传播、精英教团如何沟通民间信徒等问题,提示了更多的复杂性以及可能性。

第二组(2、7、8、9号)。第二组与第一组的一个重大差别是,铭文都以“为某某及一切众生,成最正觉/无上道”(8号铭文中没有为一切众生,但同样要成无上道)。同姜虎愚指出的一样,这一表达与格式很明显源自“一般大乘型”铭文。另外,2号铭文中的“将是福”、6号的“愿此福报”、8号的“愿以此福”,也应当是对应了“一般大乘型”中“yadatra punyam tad bhavatu”从句。不过,要注意此时汉语造像记也并非完全是对于印度原本的生硬模仿。例如,8号铭文开头,发愿人程段儿表达了对自己生在末世的感慨,这类通过私人的宗教情感/感悟引出的造像事由不见于印度铭文,却在汉语造像记中十分常见,可以说是汉地特色。同时,8号铭文的这一特点也可与独立分类的6号铭文相联系。以下将详细考察6号铭文。

第三组(6号)。笔者把6号铭文独列为一组。不同于第二组铭文,虽然铭文中“愿此福报”仍然暗示了“一般大乘型”的影响,标志性祈愿“为某某及一切众生,成最正觉/无上道”的缺失,改为四言韵文的祈愿都说明了汉地特色的铭文书写发展。至此,汉语A型造像记的成立已经显而易见了。

内容上,在6号铭文中首次出现了诸如“舍身受身”“值遇弥勒”等不见于印度铭文、但在北朝晚期造像记中常见的祈愿表达。“值遇弥勒”这里的出现,应该是受到北凉时期开始流行的末法思想的影响。但随之衍生出的更为笼统的“值遇诸佛”“值佛闻法”以及“龙华会首”的观念,在北朝后期造像记中频繁出现。侯旭东指出,这类祈愿的广泛流行揭示了汉地信徒对于渴望依靠外力解脱的心态。与印度强调通过旷日持久的修行证得无上智不同,汉地信徒对于“值佛闻法”的期盼表达了希望通过佛的点化,无须长期修炼,能快速悟宗成道的态度。这种心理虽然有经典依据,如北凉昙无谶译《金光明经》中就有“值遇诸佛,速成阿耨多罗三藐三菩提,三恶道苦悉毕无馀”,但侯旭东指出,它的广泛流行还是因为这种心态契合了中土文化對于便利快捷的外力途径的追求,反映了佛教思想进入汉地后的个性发展。另外,前文提到的诚感思想对于佛教在汉地的接收和传播的作用,可能也对此有一定影响。认为造像是引发诚感的手段,这一本地化后的观念无疑加重了民众对于佛的神力的依赖,而弱化了自救的心理。

“舍身受身”同样反映了汉地特色的佛教追求。邵鹏指出,贵霜部派铭文中常见的祈愿主要是对于涅槃或现世利益长寿无病等的追求,而随后的“一般大乘型”又统一强调追求无上智。考察吕德斯、静谷正雄、科诺等的印度铭文汇编,没有一例铭文是为了死后转生祈愿。印度铭文中反映出的对于此生的重视,可以理解为一旦获得无上道后自然就能解脱轮回,不需要考虑转生,因此,追求重心在于解脱轮回。与之相反,“舍身受身”以及北朝后期通常伴随出现的诸如“上生天上,值遇诸佛,下生人间,侯王长者”等表达,说明了汉地信徒并不以轮回为苦,是需要解脱的对象,追求重点在于获得好的转生。有关轮回思想如何影响了北朝民众的生死观,又如何被汉地传统思想所转化,侯旭东也作过精彩的分析,这里不加以赘言。但整体而言,中印两地对于轮回的差别态度,充分说明了汉地佛教自身的个性与侧重。文化传播从来不是单线的平移,反而是绝好的凸显地域差异性的机会。

总结5世纪前半叶的汉语造像记,我们发现北凉时期的是最为重要的来源。在北凉的佛教铭文群里,第一组铭文的书写受到贵霜部派佛教铭文影響,时间集中在5世纪20年代;第二组反映了“一般大乘型”的影响,时间主要在5世纪30年代;第三组434年的6号铭文有“一般大乘型”的因素,然而不管在格式、文体还是内容上都明确体现了汉地特色,向汉语A型造像记的发展不言自明。虽然资料稀薄,但是现有的北凉佛塔铭文提示了一个基于部派佛教铭文一“一般大乘型”一汉语A型造像记的发展序列。其中,5世纪初印度“一般大乘型”铭文开始在北凉地区出现,这一结论与姜虎愚文一致,不过这是否与大乘经典的传播有直接关系可能还需进一步论证。邵鹏指出,在印度“一般大乘型”出现在4至5世纪,而大乘经典早在1世纪就已经出现。在汉地,民间佛教活动是否与经典的流通以及在精英层面的佛教思想传播有关,也值得未来进一步讨论。

结论

通过对汉地3至5世纪早期佛教造像记的梳理,本文试图勾画汉语造像记发展的历史脉络。3世纪的苟勗造像记虽然与在华生活的胡人信徒所制作的贵霜部派风格发愿文同处一个时空,但在内容和格式上显示两者并没有交流互动。4世纪末的王慧韶造像记则显示了汉人信徒对于佛教思想的逐渐吸收。发愿人明显接纳了同时期印度风格铭文中的廻向思想,然而全然本土化的语言表达以及和汉地感应思想的杂糅呈现,说明了早期佛教在汉地发展的独特个性。汉语铭文中对于印度发愿文最直接的模仿要到5世纪初的北凉石塔铭文群,其中既有对部派铭文的模仿,也有对“一般大乘型”的直接参考,后者继续发展形成了汉语A型造像记。但是这些铭文的地域集中性使得我们有必要思考,5世纪初北凉石塔铭文中所见的对于印度铭文原本的、相对忠实的模仿是北凉佛教的特性,还是随着时间发展出来的汉地共性?囿于现存资料的稀少,目前这一问题很难得到解答。

资料不足的困难同样也导致了本文的局限性。无可否认,本文对于3至5世纪两百年时空跨度的造像铭文发展的认识,建立在仅仅10余件铭文的基础之上,不免有以偏概全之虞。未来新观察样本的发现很可能会对本文结论进行非常大的修正。另外,笔者对于印度及中亚语言学知识的欠缺也是本文目前诸多不足的原因之一。虽然在研究过程中得到了许多专业语言学家的帮助,同时借助辞典,笔者也尝试对印度及中亚发愿文进行了一些初步的分析,然而,不可避免地仍有很多忐忑不安的地方。如同姜虎愚文末提出的展望,要完全解锁中印两地造像记的比较研究价值,进而对中印佛教交流、汉地佛教传播等问题提供新的素材和思路,还必须期待未来更多相关资料的发现和具备印度及中亚语言能力的专业学者的参与。