写意的现代性

冯石

徐仲偶是一个能观人之不可观的智者,一个明知不可为而为之的勇者,更是一个不忍国人懵懂与盲目的悲者。也许,我们能够从知识分子这一现代概念中,瞥见徐仲偶数十年艺术生涯一切所感、所想、所为、所执的初衷。

徐仲偶的版画创作,从以现实主义题材切入的《川系坝子》《青龙镇》到《争鸣》《山脊》等对形式、语言的讨论,抑或以西方观念介入具象写实的《榫卯系列》《核桃系列》,直到近些年的大写意图式,看似视觉面貌具有极大的跳跃性,实则源于深埋艺术家内心持续数十年的民族焦虑与文化寻根。这样的意识,从形式转入观念,最后落于意向,探讨的话题却从未偏离一一所谓平面绘画的东、西方关系,所谓东方主义的现代性转化,这是艺术家从始至终也无法排遣的疑问,而艺术创作则始终是其解题的方法。

我曾撰文探讨过传统水墨的现代之路,谈到林风眠与吴冠中以形式构成对传统笔墨概念的改造,谈到西方美术史逻辑对中国绘画现代性的影响,更谈及东方绘画语言对西方艺术现代主义的启发,这样的探讨,毫无疑问完全建立在西方现代主义的合法性与东西方交流的可行性基础上,而这样的立论深究起来,无不源自西方现代主义以来的美术理论架构,以及依此形成的美术史逻辑。然而,这样的逻辑线索难道就具有完全的合理性?抑或是说,难道所谓“现代性”在中国便具有先验式的可行性?以及更重要的,如果我们承认其存在,中国的现代主义是否以我们曾经书写、言说、想象的轨迹存在与进展?

很早便具有现代意识的徐仲偶三十余年的艺术实践,便是在这样的经验与反思中进行着。无论与他的同窗同道相比,抑或与1 979年以来中国当代艺术中各阶段的绘画表征相对照,徐仲偶几乎借鉴了现代主义的所有手段来验证自身对民族现代性的期待与想象一一我们可以看到其从题材到语言、从形式到观念,反思的深刻度和本质性致使艺术家不断尝试却从不真正停留,根本动力在于对东方语境下现代主义真实性的自觉怀疑,以及更重要的,对现代转型的中国路径无休止的探索与尝试,与此同时,也正是这样的自觉性生成了徐仲偶艺术创作的前卫性和当代价值。

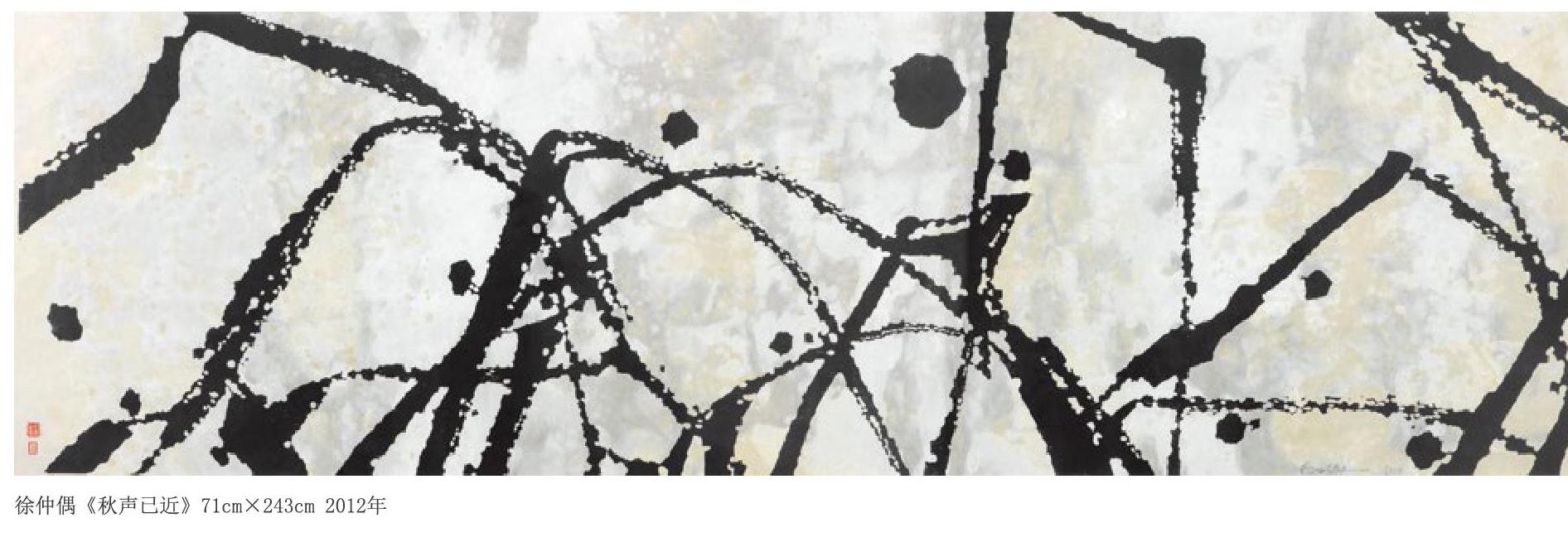

在近十年的创作中,徐仲偶通过借助中国传统绘画的写意图式和书法精神,从早期的语言抽象(形式)、逻辑抽象(观念)转入精神抽象(写意),传统的视觉表象背后却是艺术家对自身早期创作思路的彻底颠覆。以中国传统文化为核心的东方视觉体系,在与西方文化交流、碰撞的百余年历史实践中,越来越证明了其自身的相对闭合性。无论从哲学、艺术学亦或是社会学角度,这样的闭合性所生成的中国经验是否在所谓全球化语境下具有现代主义的可能性?或者如果我们从中国文化本体人手,东方视觉体系内是否早已生成一条现代性之路?东方经验中不可言说、不可验证甚至不可流通的抽象性及其生成的写意精神,是否与西方理性、实证逻辑下的抽象精神具有某种交互的可能性和必要性?抑或,中国经验的精神根源将如何与他者文明相连接并生发出更多的现代性延展?这是徐仲偶精神世界的根本焦虑,亦是其艺术创作的根本动力。

萨义德曾在《知识分子论》中这样定义:“知识分子代表的不是塑像般的偶像,而是一项个人事业,一种能量,一股顽强的力量,知识分子的声音注定是孤独的,但到头来都与启蒙、解放、自由有關。”也许,这些在现代中国语境中早已争论了近百年的现代性命题,未来也甚至无法得到任何完美的解答,但这是独属于当代中国人的问题,是任何诚实的国人都无法回避的课题。从这样的角度,徐仲偶是一个能观人之不可观的智者,一个明知不可为而为之的勇者,更是一个不忍国人懵懂与盲目的悲者。也许,我们能够从知识分子这一现代概念中,瞥见徐仲偶数十年艺术生涯一切所感、所想、所为、所执的初衷。