基于物理学科核心素养的实验教学理论模型与实践路径

董友军,翟春城

(北京师范大学广州实验学校,广东 广州 510700)

物理学是一门实验科学,实验是物理学发展的基础,也是物理学研究的方法. 《普通高中物理课程标准(2017年版)》中指出:物理学基于观察与实验,构建物理模型,应用数学等工具,通过科学推理和论证,形成系统的研究方法和理论体系[1]. 中学物理教学包括实验教学、概念教学、规律教学和练习教学,而实验教学是其他3类教学的基础,它既是物理教学的方式,也是物理教学的内容. 通过实验教学,旨在落实立德树人根本任务,进一步提升学生的物理学科核心素养,为学生的终身发展奠定基础,促进人类科学事业的传承与社会的发展. 本文主要探索基于物理学科核心素养的实验教学理论模型与实践路径.

1 基于物理学科核心素养的实验教学理论模型

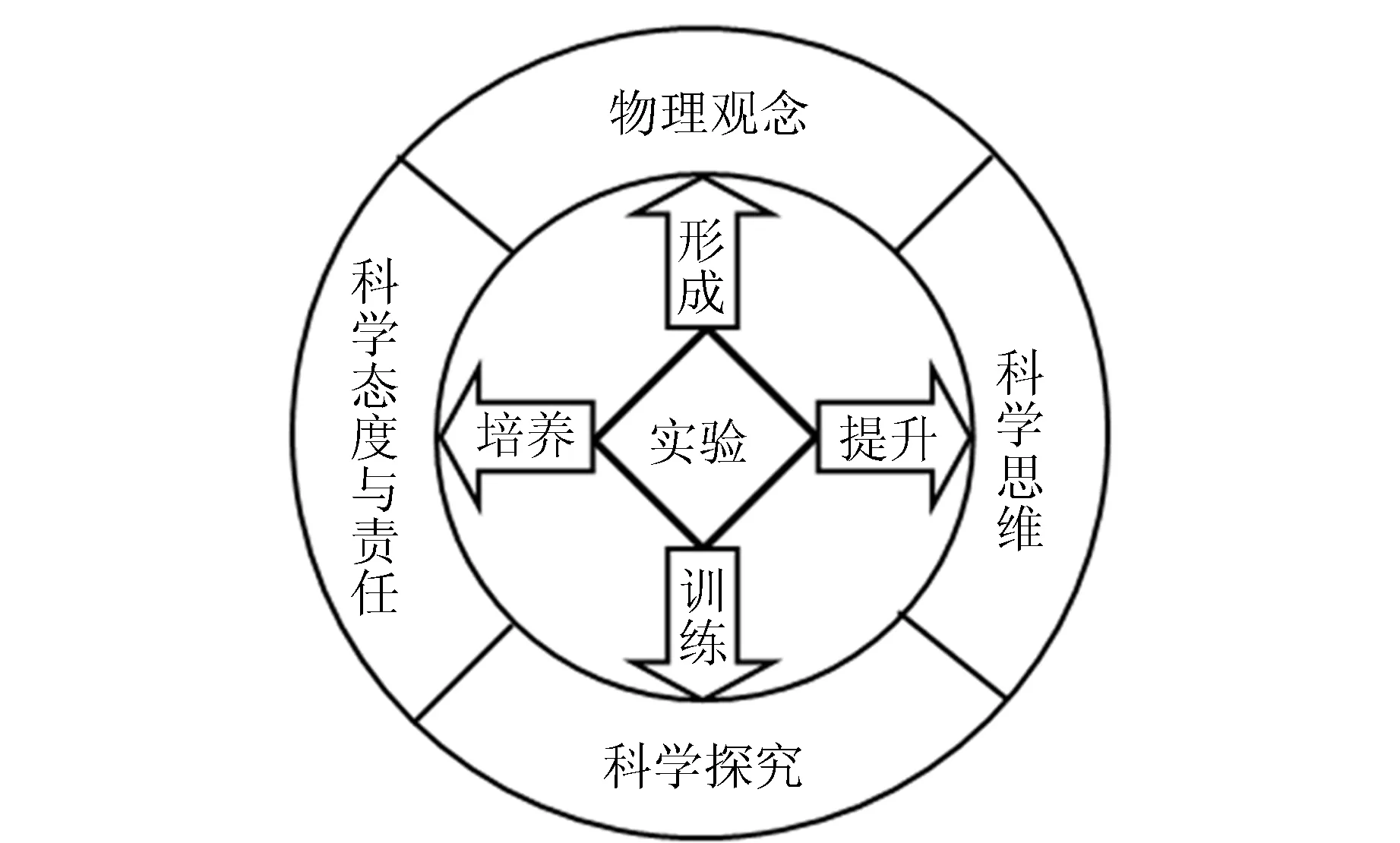

物理学科核心素养是物理学科育人价值的集中体现,是学生通过物理学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力,它主要包括物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任等4个方面. 物理学科核心素养的4个方面,不是高低、孤立的关系,而是平等、关联的关系. 物理观念是物理学科的基础内容,科学思维和科学探究是物理学科的研究方法,科学态度与责任是物理学科的社会价值. 实验教学是教学活动,而物理学科核心素养是教学目标,即教师通过实验教学活动,落实物理学科核心素养目标. 实验教学不是只落实科学探究一个方面的物理学科核心素养,而是落实物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任4个方面的物理学科核心素养,即用实验形成学生的物理观念,用实验提升学生的科学思维,用实验训练学生的科学探究,用实验培养学生的科学态度与责任,从而构建基于物理学科核心素养的实验教学理论模型(图1). 实验教学主要是由一个个实验活动组成,但是实验活动不是实验个体的简单堆积,而是为了落实学生物理学科核心素养的有序展开.

图1 理论模型

1.1 用实验形成学生的物理观念

物理观念是从物理学视角形成的关于物质、运动与相互作用、能量等的基本认识,是物理概念和物理规律等在头脑中的提炼与升华,是从物理学视角解释自然现象和解决实际问题的基础. 物理观念主要包括物质观念、运动与相互作用观念、能量观念等要素. 物理实验、物理概念和物理规律,都是形成物理观念的基本元素. 教师可以创设物理实验,引导学生理解物理概念、掌握物理规律,并用物理概念和物理规律解释自然现象、解决实际问题,从而形成学生的物理观念[2].

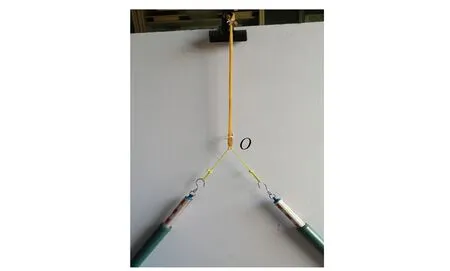

例如力的合成实验(图2),通过探究平行四边形定则的实验过程,让学生形成物质、运动与相互作用等物理观念. 固定橡皮筋的一端,先用2个弹簧测力计拉橡皮筋另一端上的细绳套,记下结点位置为O、2个弹簧测力计拉力的大小和2个弹簧测力计拉力的方向;再用1个弹簧测力计拉橡皮筋另一端上的细绳套,并把结点拉到O位置,记下该弹簧测力计拉力的大小和方向;最后通过分析,总结出平行四边形定则. 学生经历上述实验过程,通过弹簧测力计拉橡皮筋产生弹力,让学生体会:力是物体对物体的作用,强化力的相互性与物质性;通过弹力把橡皮筋拉长,强化力的作用效果可以使物体产生形变;通过2个弹簧测力计和1个弹簧测力计都把橡皮筋结点拉到O位置,既可以强化力是矢量,则只有2个力的大小相等、方向相同,才可以保证2个力等效,也可以强化合力与分力关系,则只有1个力产生的效果与另外2个力产生的效果相同时,才可以说这个力是另外2个力的合力,而另外2个力是这个力的分力;强化矢量运算满足平行四边形定则,标量运算满足代数运算.

图2 力的合成实验

1.2 用实验提升学生的科学思维

科学思维是从物理学视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式,是基于经验事实建构物理模型的抽象概括过程,是分析综合、推理论证等方法在科学领域的具体运用,是基于事实证据和科学推理对不同观点和结论提出质疑和批判,进行检验和修正,进而提出创造性见解的能力与品质. 科学思维主要包括模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新等要素. 教师创设物理实验,不仅为学生提供丰富多彩的感性材料,帮助学生理解物理概念和物理规律,提高学生探索问题和解决问题的能力,而且通过经历实验过程,激活学生的发散思维、批判意识和创新能力,促使学生的思维品质产生飞跃,从而提升学生的科学思维.

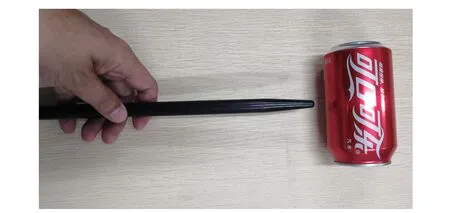

例如易拉罐静电实验(图3),通过实验现象引导学生提出问题,在解决问题过程中,通过思考提升学生的科学思维. 教师创设演示实验:把空的易拉罐放在水平玻璃桌面上,用毛皮摩擦过的橡胶棒慢慢靠近易拉罐. 先请学生猜测会发生什么现象?学生在猜测的过程中,将经历如下思维过程:毛皮摩擦过的橡胶棒得到电子而带负电荷,由于静电感应,易拉罐靠近橡胶棒一侧感应出正电荷,正负电荷相互吸引,在橡胶棒慢慢靠近易拉罐过程中,当吸引力大于玻璃桌面对易拉罐的阻力时,易拉罐开始向橡胶棒滚动. 通过以上思维过程,学生猜测会发生易拉罐向橡胶棒滚动现象,从而培养学生模型建构和科学推理等科学思维. 此时学生有比较迫切的心情,想知道自己的猜测是否与实验现象一致,这可有效地调动学生学习的积极性. 再演示实验,学生看到易拉罐确实向橡胶棒滚动,可当易拉罐与橡胶棒接触后,学生没有想到的现象发生了,易拉罐不但没有被橡胶棒吸住,反而远离橡胶棒滚动. 由于实验现象出乎学生意料,从而再次调动了学生学习的积极性. 教师追问学生,为何易拉罐接触橡胶棒后会远离橡胶棒滚动?在回答过程中,学生会经历如下思维过程:易拉罐接触橡胶棒后,橡胶棒上的电子转移到易拉罐上,此时易拉罐与橡胶棒都带负电荷,同种电荷相互排斥,因此易拉罐接触橡胶棒后会远离橡胶棒滚动. 至此实验已经结束,但为了提升学生的思维品质,还可以继续设问:假设玻璃表面是光滑的水平面,易拉罐将会做怎样的运动?这样一波三折的实验教学过程,既让学生感受到实验的无穷魅力,也让学生科学论证、质疑创新的科学思维得到了较大提升.

图3 易拉罐静电实验

1.3 用实验训练学生的科学探究

科学探究是指基于观察和实验提出物理问题,形成猜想和假设,设计实验与制订方案,获取和处理信息,基于证据得出结论并作出解释,以及对科学探究过程和结果进行交流、评估和反思的能力. 科学探究主要包括问题、证据、解释和交流等要素. 爱因斯坦说提出问题比解决问题更重要. 因为解决问题仅仅是实验技能,而提出问题需要想象力和创造力,它标志着科学的真正进步. 教师创设实验,让学生在观察或体验后,有所发现、有所联想,并提出物理问题,鼓励学生自己设计方案,探索自己提出的问题,这将极大地激发学生的好奇心,从而训练学生科学探究.

例如测量最大静摩擦力实验(图4),通过设计、交流、分析过程,培养学生科学探究意识和科学探究能力. 用弹簧测力计通过1根细线拉动物块,从0 N开始逐渐增大拉力,物块处于静止状态. 在增大拉力的过程中,可以选择几个节点,保持弹簧测力计示数不变,问学生此时静摩擦力是多大?让学生体会静摩擦力的大小是可变的. 为了使静摩擦力的变化过程延长,增加学生观察、体验和思考的时间,可以在物块上加适当的砝码以增大最大静摩擦力. 当物块突然滑动后,再问学生静摩擦力大小如何变化?从静摩擦力的变化过程建立最大静摩擦力的概念,学生的理解更加深刻,而且还可以体验由量变到质变的过程,把物理知识上升到哲学高度. 最大静摩擦力稍纵即逝,若能把最大静摩擦力的大小记录下来,会给学生带来全新的感受. 继续提问学生,如何记录最大静摩擦力的大小?然后组织学生讨论,最终得出在弹簧测力计的面板上放1张小纸条,当拉力增大时,小纸条随着指针慢慢移动,当物块突然滑动时,纸条的最终停留位置就记录了最大静摩擦力. 通过以上实验过程,不仅会让学生为如此巧妙、简单、实用的办法而拍手叫绝,而且有利于培养学生的观察能力、提出物理问题能力和设计实验能力等科学探究素养.

图4 测量最大静摩擦力实验

1.4 用实验培养学生的科学态度与责任

科学态度与责任是指认识科学本质,认识科学、技术、社会和环境关系的基础上,逐渐形成的探索自然的内在动力,严谨认真、实事求是和持之以恒的科学态度,以及遵守道德规范,保护环境并推动可持续发展的责任感. 科学态度与责任主要包括科学本质、科学态度、社会责任等要素. 实验教学是培养学生科学态度、提高社会责任感的有效途径. 通过教师创设实验,既可以让学生初步体验科学研究的过程与方法,也可以让学生增强对物理知识的理解与应用,还可以培养学生的科学态度与责任[3].

例如测量反应时间实验(图5),通过实验过程,引导学生遵守交通规则,也让学生理解交通规则的内涵,从而培养学生的科学态度与责任. 学习了自由落体运动后,引导学生做简单实验,让学生回家测量家长喝酒前与喝酒后的反应时间. 实验过程如下:学生在上方捏住刻度尺的顶端,家长在下方张开手指准备接住刻度尺;当学生松手后,

图5 测量反应时间实验

2 基于物理学科核心素养的实验教学实践路径

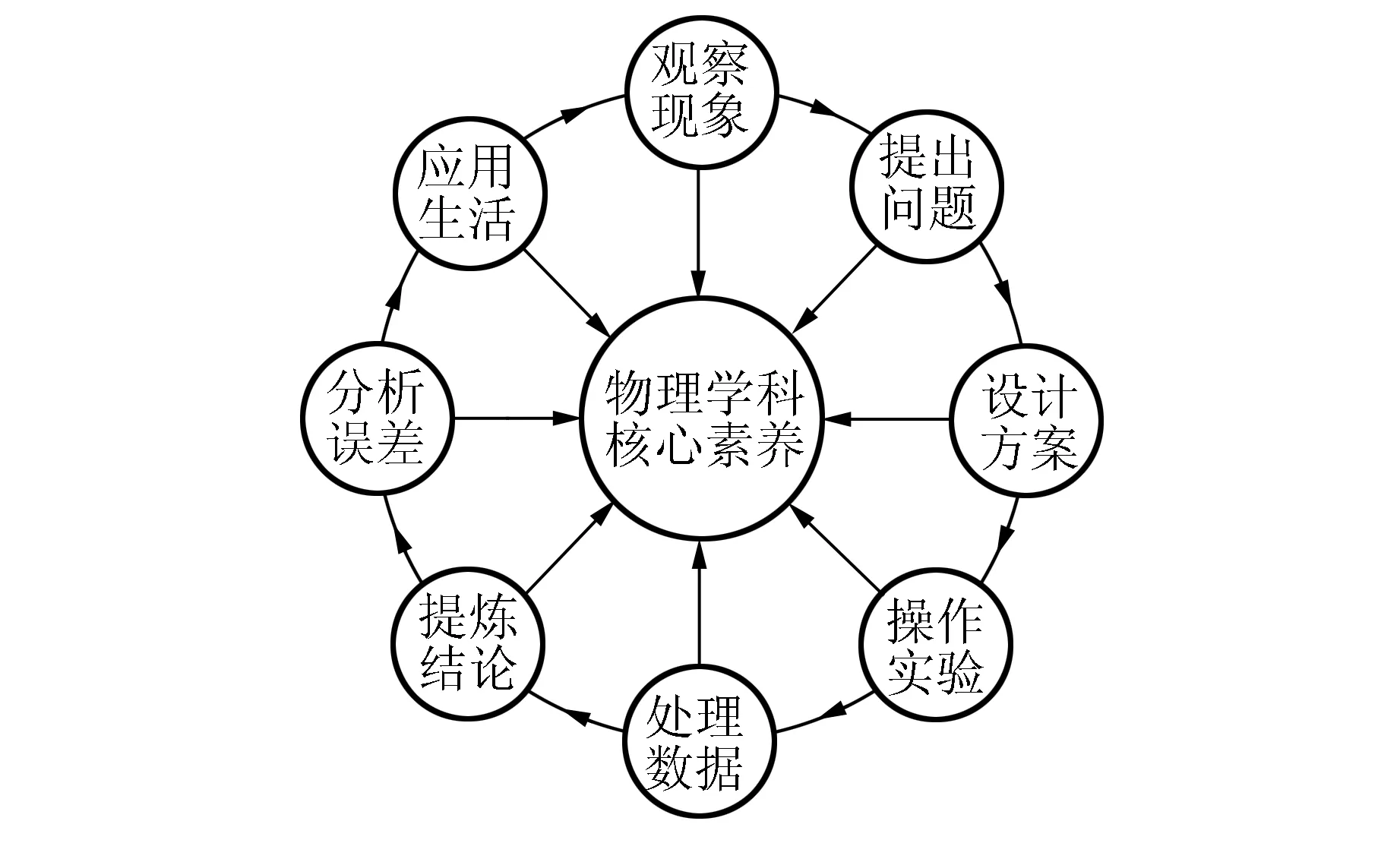

建构主义强调,意义不是简单地由事物本身决定的,而是人以原有的知识经验为基础来建构自己对现实世界的解释和理解[4]. 学习是积极主动的意义建构和社会互动过程. 教学并不是把知识经验从外部装到学生的头脑中,而是要引导学生从原有的经验出发,建构起新的经验,而这一建构过程常常是通过参与共同体的社会互动而完成的. 探究性学习就是学习者通过发现问题和解决问题而建构知识的过程. 按照这种思路,应该把学习活动设置到有意义的问题情境中去,让学生针对所要探究的领域提出感兴趣的问题,学习者通过不断解决问题和发现问题,学习与所探究问题有关的知识,形成解决问题的技能. 研究表明,以问题为中心进行的探究性学习有利于帮助学生提高灵活应用知识的能力,形成有效的问题解决和推理策略,并发展学生的自主学习技能. 根据以上观点,基于物理学科核心素养的实验教学实践路径,可以划分为8个基本环节:观察现象、提出问题、设计方案、操作实验、处理数据、提炼结论、分析误差、应用生活(图6).

图6 实践路径

以下以粤教版选择性必修三“气体实验定律(Ⅰ)”为例[5],说明实验教学实践路径的8个基本环节.

2.1 观察现象

建构主义学习观指出,认识知识是不可能脱离活动情境而抽象地存在的,学习应该与情境化的社会实践活动结合起来[4]. 知识存在于具体的、情境性的、可感知的活动之中. 知识不是一套独立于情境的符号,它只有通过实际应用活动才能真正被人理解. 人的学习应该与情境化的社会实践活动联系在一起.

观察现象是指学生仔细察看教师创设情境的物理现象. 现象是物理规律的外在表现,观察是获得物理规律的重要方法. 很多物理规律就是对物理现象的本质提炼. 因此,在进行气体实验定律(Ⅰ)教学时,教师应该想方设法创设与规律关联的现象,让学生观察现象,形成感性认识,这有利于激发学生探究物理规律的兴趣,从而培养学生主动学习的习惯. 如教师准备好空气压缩引火仪[图7(a)],并请学生快速向下压活塞,当学生观察到小棉团燃烧现象[图7(b)],顿时发出惊叹之声,探究情绪高涨.

(a) (b) 图7 引火仪

2.2 提出问题

提出问题是指学生根据观察到的现象提出与物理相关的研究问题. 问题是研究的方向,是研究物理规律的起点,爱因斯坦认为提出问题比解决问题更重要.

在进行气体实验定律(Ⅰ)教学时,教师不要直接告诉学生问题,而要引导学生自己提出问题,养成学生提出问题的习惯,培养学生提出问题的能力. 通过引火仪实验,学生可以观察到管内空气体积减小,用手可以体验到管内空气压强变大,而小棉团燃烧说明管内气体温度升高,因此可以得出空气状态与体积、压强和温度有关. 此时学生自然就会提出各种问题:气体的状态与体积、压强和温度有什么关系呢?用什么方法研究压强、温度和体积之间的关系呢?若控制温度不变,压强与体积有什么关系?若控制压强不变,温度与体积有什么关系?若控制体积不变,温度与压强有什么关系?

2.3 设计方案

设计方案是指设计出能够满足实验要求的具体方案. 方案的设计难度比较大,也受到实验器材的限制. 中学实验教学可以引导学生创设很多新颖的方案,但教师要引导学生结合现有实验条件、器材选择方案,让学生明白“理想很丰满,现实很骨感”的道理.

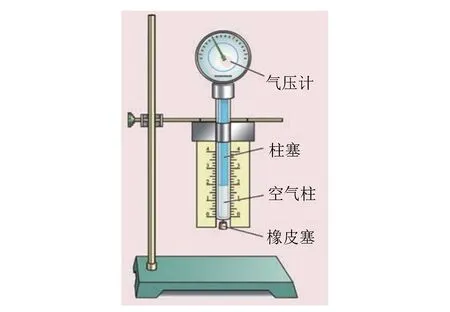

在进行气体实验定律(Ⅰ)教学时,根据学校实验条件,教师引导学生选择图8所示方案,作为课堂探究实验. 教师引导学生分析,通过橡皮塞和活塞封闭的空气柱是实验的研究对象,通过气压计测量空气柱的压强,通过注射器刻度测量空气柱的体积. 为了在实验过程中保持温度不变,操作时,手不能接触空气柱,因为手接触空气柱,会使空气柱的温度发生变化. 同时,在拉动活塞时,速度不能太快,因为速度过快,活塞与玻璃管摩擦生热,从而改变空气柱的温度. 为了精确地测量气体压强,引进压强传感器和数据采集器,并且借助计算机处理数据. 组装好实验器材如图9所示.

图8 等温实验装置

图9 组合等温实验

2.4 操作实验

操作实验是指学生亲自动手完成实验过程. 在实验过程中,通过分工与合作,让每个学生都有参与实验操作的机会,落实“人人有体验,个个有发展”的育人理念. 若实验简单,可以让学生完成整个实验过程;若实验复杂,根据学生特长,让学生负责实验部分过程.

气体实验定律(Ⅰ)实验简单,在4名学生的小组内,每位学生可以做1次实验;也可以4名学生合作做实验,1名学生负责推拉活塞,1名学生负责读压强,1名学生负责读空气柱体积,1名学生记录空气柱压强和体积. 教室温度为16 ℃,在注射器20~60 mL范围内,以5 mL为间隔,记录压强如表1所示.

表1 压强记录表

2.5 处理数据

处理数据是指对实验中采集的数据进行数学化的处置与理解. 必须向学生强调,记录数据要客观真实,不能随意修改,并养成认真细致的习惯. 在高中阶段,记录的数据一般用图像法进行处理,若用数学坐标图表示,一般横坐标表示自变量,纵坐标表示因变量,并写出数学表达式.

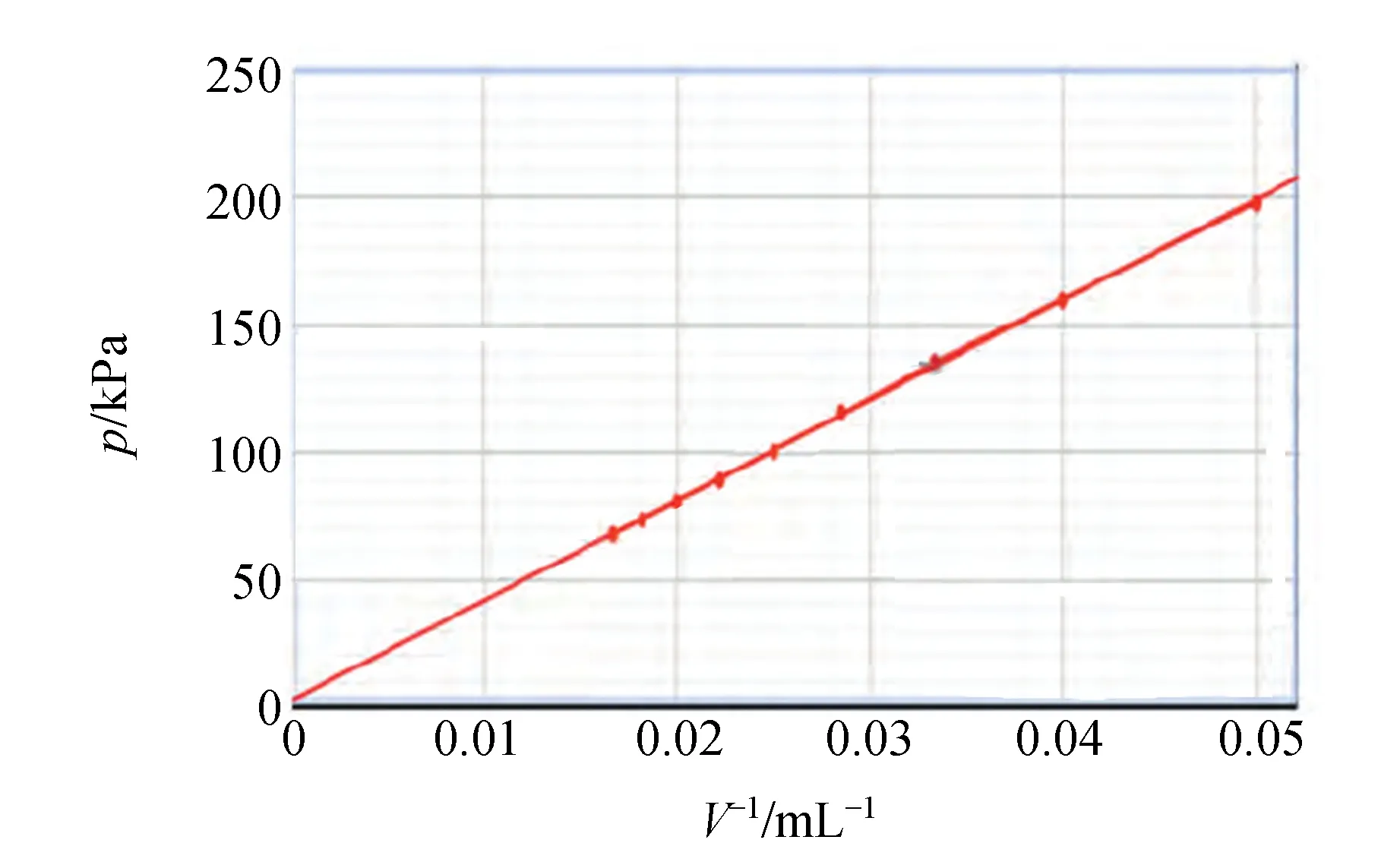

在气体实验定律(Ⅰ)教学中,设横坐标为体积,纵坐标为压强,通过压强传感器和数据采集器,并借助计算机处理数据(图10). 由于图10是曲线,只能大致看出体积与压强的定性关系,即体积越大压强越小. 为了更准确了解体积与压强的关系,中学阶段常采用坐标变换法,把曲线转化为直线. 根据学生提供的p和V-1数据(表2),用电脑画出p-V-1拟合图像(图11).

图10 p -V图

表2 V-1与p数据

图11 p -V-1图

2.6 提炼结论

提炼结论是指学生从实验探究过程中提炼出准确的结论. 教师应该鼓励学生各自提炼结论,并要求同学之间相互交流、积极讨论,不断修改完善结论. 提炼结论的过程有利于培养学生的科学思维,落实物理学科核心素养.

中学物理规律结论主要有3种表达方式:文字表达、公式表达和图像表达. 从图11可以看出,图像没有过原点,这是由于实验误差造成的. 若忽略实验误差影响,p-V-1图像是1条过原点的直线,这表示p与V-1成正比,即p与V成反比,其文字表达为在气体质量不变、温度不变时,压强与体积成反比. 文字表达只适用于气体变化的定性分析,若要对气体变化进行定量分析,就需要把文字表达转化为公式表达,若设压强为p、体积为V,则公式为p=C/V(C为常量);若设初态时气体体积为V1、压强为p1,末态时气体体积为V2、压强为p2,则公式为p1V1=p2V2.

2.7 分析误差

分析误差是指教师引导学生分析实验过程产生的误差. 任何实验都存在误差,误差无法避免,只能设法减少.

在气体实验定律(Ⅰ)实验过程中,活塞可能漏气而难以保证气体质量不变,外界环境温度不稳定也难以保证气体温度不变,玻璃管和气压计刻度不准确以及读数不准确,也造成气体体积和气体压强读数不准确而产生误差,等等. 分析误差,既可以让研究结论更加准确,也可以培养学生的分析能力、精准意识和高阶思维.

2.8 应用生活

应用生活是指把实验得出的结论、物理规律应用于现实生活. 物理规律从生活中来,也要回到生活中去,在生活中应用,为生活服务,这是深度学习的重要方式,它不但能激发学生的学习兴趣和求知欲望,引导学生勤于观察和积极思考,而且让学生运用所学的知识去分析和解决问题,有利于培养学生运用物理知识解决实际问题的能力,也有利于激励学生的创新精神,还使学生真切体会到科学、技术、社会之间的相互联系与互动关系,为培养学生的物理观念和科学态度奠定坚实基础. 建构主义知识观中指出:学习不能满足于教条式地掌握知识,而是需要不断深化,把握知识在具体情境中的灵活变化.

气体实验定律(Ⅰ)教学创设2个实验,让学生参与体验,用玻意耳定律进行解释,既激发学生学习物理的兴趣,也培养学生的知识应用能力.

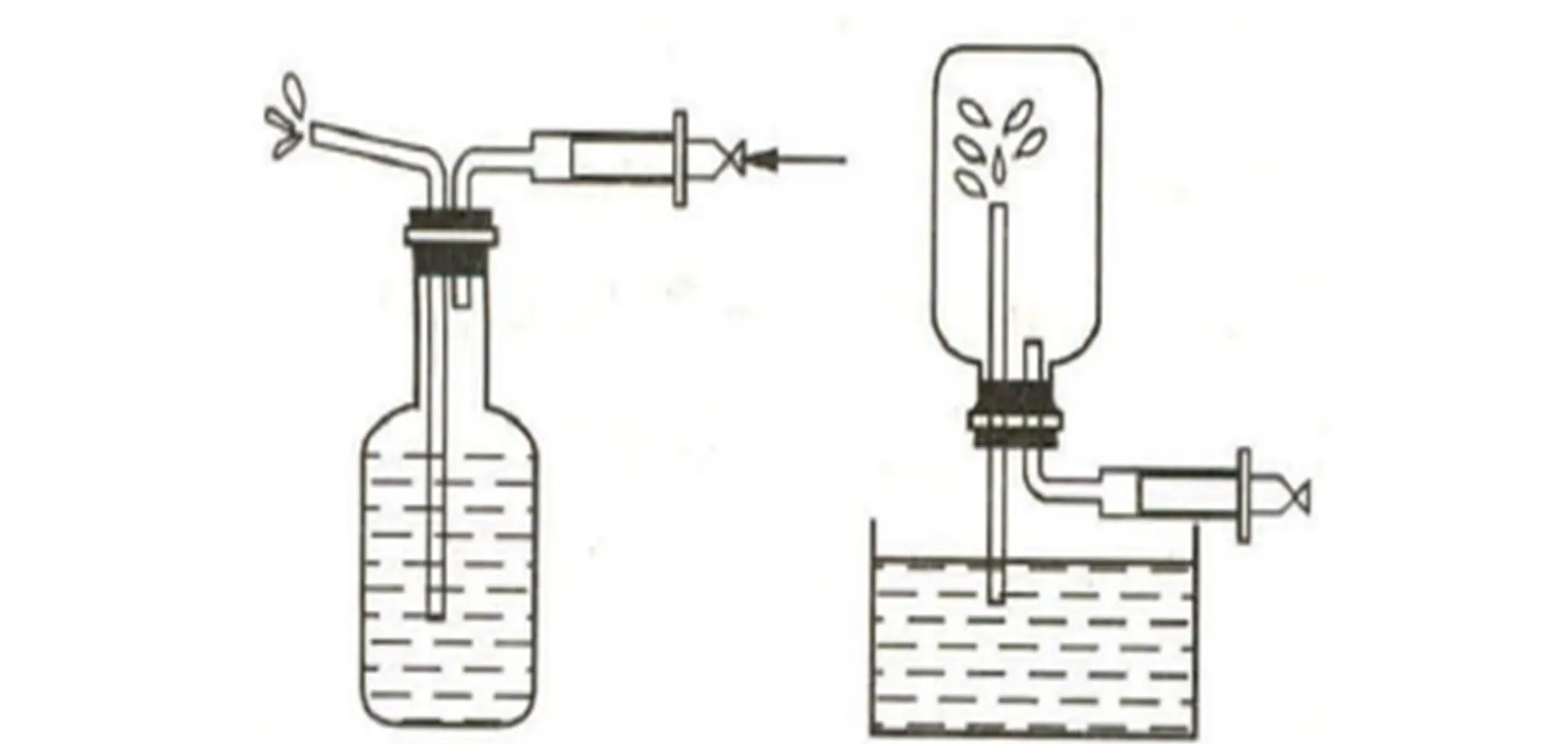

实验1:喷泉实验(图12). 让学生自己动手向里推活塞或向外拉活塞,可以看到“喷泉”. 学生经过分析讨论,得出形成“喷泉”的原因:向里推活塞,烧瓶内水面上方空气的温度不变,体积变小,根据玻意耳定律可得压强变大,从而把烧瓶内的水压出玻璃管,形成“喷泉”;向外拉活塞,烧瓶内空气的温度不变,体积变大,根据玻意耳定律可得压强变小,从而外面的大气压把烧瓶内的水压出玻璃管,形成“喷泉”.

图12 喷泉实验

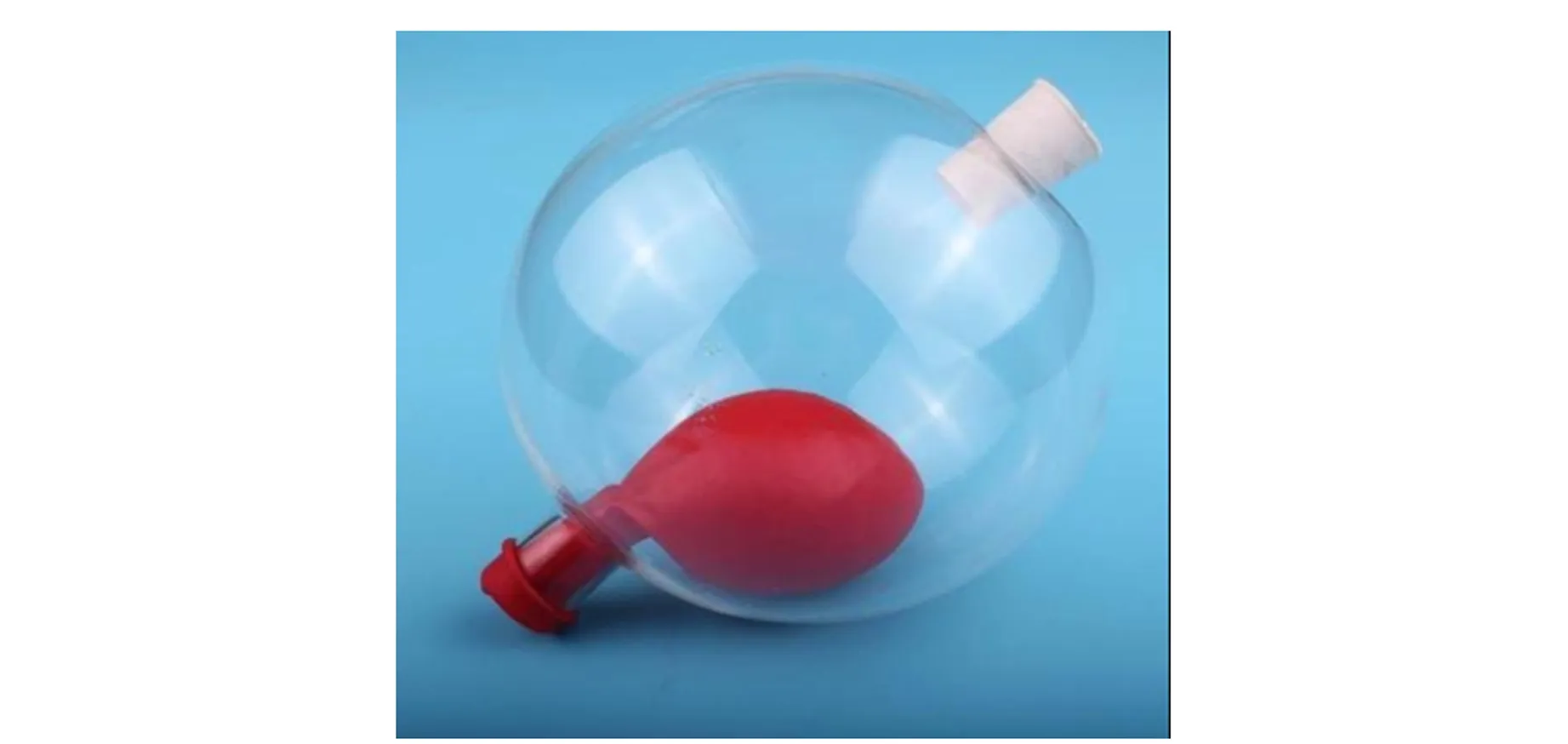

实验2:哈勃瓶实验(图13). 让学生第1次拔掉橡皮塞吹气球,很容易把气球吹大;第2次塞上橡皮塞吹气球,很难把气球吹大.

图13 哈勃瓶实验

学生经过分析讨论,总结出原因:拔掉橡皮塞吹气球,哈勃瓶内的气体压强始终等于大气压强,当吹气球时,气球内的压强变大,大于哈勃瓶内的大气压强,所以比较容易把气球吹大;塞上橡皮塞,哈勃瓶与气球形成封闭空间,其内的气体质量不变、温度不变,当给气球吹气时,气球体积变大,则封闭空间的体积变小,根据玻意耳定律可得封闭空间的压强变大,从而阻碍气球被吹大,所以塞上橡皮塞吹气球很难把气球吹大.

3 结束语

落实物理学科核心素养既是时代发展的要求,也是物理教学的要求. 物理教学应该以发展学生物理学科核心素养为教学目标,即教师把物理学科核心素养渗透在教学各个环节中(可以称为物理学科核心素养的溶解),学生通过发现问题、分析问题、解决问题形成物理学科核心素养(可以称为物理学科核心素养的结晶). 实验教学是中学物理教学的主要形式,更是发展物理学科核心素养的最佳方式,因为通过实验既可以增强课堂氛围和学习兴趣,也可以获得物理概念和自然规律,还可以培养实践意识和合作精神.