庚子年间法国军官欧仁·凤撒吉利非对易州清西陵的调查

□ 谭玉华

1900 年8 月15 日, 八国联军攻陷北京。为扩大战果,同年10 月,英、法、德、意四国军队南下侵据河北保定,并借清剿义和团之名,向保定周边县乡侵扰。法军趁机占领易州(今易县)清西陵,长期盘踞不去。指挥官欧仁·凤撒吉利非(Eugène Fonssagrives,1858—1937)借机对清西陵进行了科学调查,出版了调查报告《西陵》。①E. Fonssagrives, Si-Ling: études sur les tombeaux de l’Ouest de la dynastie des Ts’ ing(《西陵》) . Paris: E. Leroux, 1907.凤撒吉利非的调查使清西陵这一皇家禁园为世人所熟悉。然而,自报告问世以来, 一直处于被忽略的状态,学者追溯明清陵寝研究史,鲜有提及凤撒吉利非及其报告。凤撒吉利非的清西陵调查报告在学术旨趣和调查方法上,颇能反映当时法国海外古迹调查的特点,也映衬着法国汉学研究的新动向,理应得到重视。

一、清西陵调查的背景及经过

八国联军攻陷北京之初,法国就曾企图占领清朝皇陵。1900 年9 月,法国驻华公使毕盛(Stephen Pichon,1857—1933)指示法国远征军总司令瓦隆(Régis Voyron,1838—1921),考虑占领清朝皇陵。②Régis Voyron, Rapport sur l’expédition de Chine 1900—1901(《1900—1901 年中国远征报告》) . Paris: H. Charles-Lavauzelle, 1904, p. 126.毕盛认为,祖宗陵墓对清廷极端重要,以毁坏皇陵相威胁可作谈判的关键筹码,逼迫清廷退让。③E. Fonssagrives, “Les Sépultures des Empereurs T’Sing,”(《清朝皇帝陵》)Conférence donnée à la Société Polymathique du Morbihan, le 25 mars 1920; 绿蒂著,刘和平译:《北京的陷落》,济南:山东友谊出版社,2005 年,第171 页。1900 年10 月,法军占领保定,并于10 月底开进易州,侵占清西陵。法军驻扎清西陵长达10 个月,指挥官凤撒吉利非借此机会对清西陵进行了调查。

凤 撒 吉 利 非,1858 年10 月23 日 生 于 法 国西北港口城市瑟堡(Cherbourg),为家中长子。其父为海军军医,退役后任教于蒙彼利埃医学院(Faculté de Médecine de Montpellier), 潜 心 医学,著作等身,是法兰西帝国医学院(Académre Impériale de Médecine)院士。母亲出身诺曼底望族。1877 年,凤撒吉利非毕业于莫尔比阳省(Morbihan)圣希尔军校(École Spéciale Militaire de Saint-Cyr),进入部队服役,先后参加法国对突尼斯、摩洛哥、越南、柬埔寨、达荷美(今贝宁共和国)的殖民战争。1896 年,凤撒吉利非晋升为印度支那殖民军参谋部第二团上尉。1900 年,八国联军侵华。凤撒吉利非在白禄德(Maurice Bailloud,1847—1921)将军麾下,以海军营长身份随同南下保定,出任清西陵占领军指挥官。“一战”之后,凤撒吉利非退役,居住在法国西部小城瓦纳(Vannes),专心从事历史研究,出版《突尼斯铭文》(Epigraphie Tunisienne)、《达荷美国王雕像》(Statues des Rois du Dahomey)、《1892 年战斗回忆录》(Souvenirs de Campagne 1892)、《欧雷市史实全记录》(Notice Historique Sur la Ville d’Auray)等著作。他还长期担任莫尔比昂省博学 会(Société Polymathique du Morbihan)主 席。1937 年,凤撒吉利非逝世于瓦纳。①Documents sur la famille Couessurel de la Brousse(《布鲁斯库苏尔家族档案》), Pierre de Boisheraud, 2011, pp. 29—31.

作为法军驻清西陵指挥官,凤撒吉利非的调查有诸多便利和优势:长期驻守,时间充裕;法国军队提供充足的人力、后勤和安全保障;军队在测绘、照相、绘图方面的特长为调查提供技术支持。

在清西陵期间,法军军纪尚可,与守陵官民关系和谐。农历新年,清西陵之泰陵中国官员邀请驻泰陵西面的昌陵法国军官到家中赴宴,法军亦许可北京皇族正常组织谒陵活动。②Sibermann (Soldat), Journal de Marche d’un Soldat Colonial en Chine(《中国行军日志》) . Paris: Henri Charles-Lavauzelle, Editeur militaire, 1908, p. 76, 92.法军也曾张贴告示,安定陵区及周边民心。法军驻扎清西陵“数月之久,中外颇觉相安”,③《易州知州冯清泰致李鸿章禀帖》,巴黎:法国国防部档案馆,档案号GR.13H24.而凤撒吉利非本人“遇事均能和衷商办”,“极讲情理”,易州知州冯清泰曾经与凤撒吉利非商议,由后者函请“法大帅”说服德国“瓦大帅”,将驻扎易州塘湖镇的德军调离。凤撒吉利非同守陵王公之间偶有酬答,泰宁镇总兵准良、守护大臣奕谟等曾经携礼物拜会凤撒吉利非。④《西陵守护大臣奕谟等折》(光绪二十六年十月二十五日),故宫博物院明清档案部编《义和团档案史料》(下册),北京:中华书局,1959 年,第944 页。中法官员间和谐的氛围,无疑给凤撒吉利非的调查提供了便利。

协助参与清西陵调查的还有法国军队的一位副官、军事制图专家以及不具名的专业摄影师。报告中牌位、匾额、印章、碑刻等的满汉文摹写,字迹清晰流畅,笔画准确无误,藻井彩画、琉璃影壁的图绘颇具中国工笔画的特色。据此可推测有通晓满汉文的清西陵官员参与了他的调查,为资料的收集、整理提供帮助。报告当中还有诸多八卦消息,诸如清西陵所葬后妃和王爷在世子女情况,守陵大臣奕谟与养子关系,泰宁镇总兵准良朝中失宠等等,这也暗示了清西陵官员也参与了凤撒吉利非的调查,为其提供各种情报。

此次清西陵调查时间在1900 年10 月29 日至1901 年4 月15 日之间,由于天气原因和军事任务的影响,调查工作时断时续。调查范围南面最远到南福地、北福地、西皋村,北到上岳各庄、下岳各庄、岭东、黄蒿村,东北最远到达涞水县的洛平,但并未涉及距离洛平东边不远的营房村怡贤亲王允祥墓。

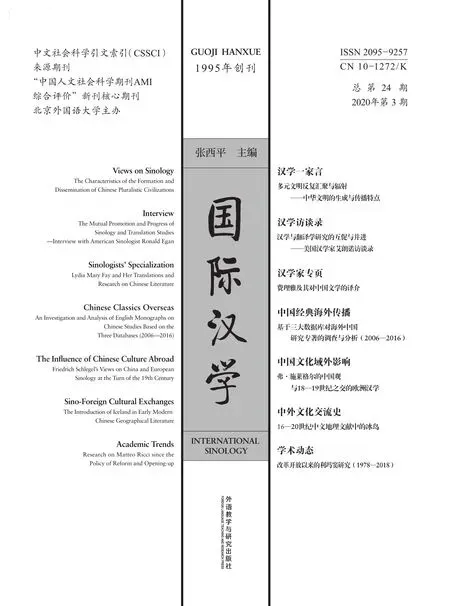

凤撒吉利非的调查报告于1907 年在《集美博物馆年鉴》(Annales du Musée Guimet,即《亚洲艺术》〈Arts Asiatiques〉前身)第31 卷中以单篇形式发表,标题为《西陵》。该报告共七部分,包括前言及清西陵概况、道光墓群、嘉庆墓群、雍正墓群、其他皇室成员墓葬、光绪陵址、清西陵的管理与祭祀。全书180 页,内附地图、素描图、彩绘图、黑白照片等100 多幅,后附法国封存凤凰台金银库陵寝祭器目录1份,东西两陵墓主名录和陵名1份。

二、清西陵调查报告的内容

凤撒吉利非的清西陵调查,距今已有118年。清西陵已经从昔日的皇家禁园改为旅游胜地,自然环境、文化景观发生了翻天覆地的变化。陵寝布局上的制度区隔已经不复存在,帝后妃陵之外的皇室成员陵墓、管理机构多已湮没无闻,陵寝祭祀用具及祭祀礼仪也难觅踪迹。凤撒吉利非的调查对易州清西陵的建筑与祭祀做了最完整的历史记录,为清代皇陵研究保存了鲜活的史料。

(一)建筑功能格局

报告卷首为前言及清西陵概况,介绍了清朝历代皇帝名号,北京至清西陵的交通路线以及清西陵风水墙、禁区范围,从神石山火焰牌楼至大红门的陵寝前导建筑情况。附地图三幅,其中一幅为凤撒吉利非绘制的清西陵建筑分布图。该图为彩色,图名、图号、作者、图例、指北针和比例尺等齐全;图上各建筑根据功能等级,用不同颜色区分;帝后陵涂浅黄色,嫔妃及其他王爷、公主坟涂蓝色,陵寝管理保护机构涂红色;陵寝、管理保护机构、村庄名称仅用法文转写,没有中文标注。

凤撒吉利非把清西陵所处的太平峪比作古罗马的竞技场。这个竞技场从东口子门至最西面的泰宁寺长达20 公里,以梁各庄为始发点,竞技场中间有三条比较大的山谷,正好对应慕陵、昌陵和泰陵、阿哥陵分布的范围。清西陵的界线,由风水墙和红桩构成。风水墙有门11 处,分别是东口子门、北口子门、西口子门、南口子门、便门、鬼门关及大红门的五门。其中鬼门关是专为运出死于陵区的守陵人尸体之用,在大红门与东口子门之间。便门是供人役出入的小门,在怀王陵与昌西陵之间。大红门为进入陵区的正门,供皇室成员入葬、谒陵、祭祀使用。清西陵范围之外,又划定更大范围的风水禁区作为缓冲地带,最远可以向西延伸至紫荆关。

清西陵的帝后妃陵寝分布于清西陵界线范围之内,清西陵界线之外则为公主、王爷、阿哥陵寝。除各类陵寝外,在陵区还有大量负责保卫、管理及服务机构。东口子门以里有昌陵内务府、昌西陵内务府、泰陵内务府、泰东陵内务府、泰妃陵内务府。东口子门以外有大路通往梁各庄行宫及永福寺。道路两侧分布各类公署衙门,路北从西向东依次分布着泰东陵八旗、泰妃陵八旗①此处凤撒吉利非记载为“Pi-Chou-Ma, Tchou-Ling”,有误。根据法国工程师兼摄影师普意雅(Georges Bouiuard,1862—1930)《明清帝陵》(Les tombeaux impériaux. Ming et Tsing: Historique, cartes, plans)一书,校正为泰妃陵八旗。、西府、东府、慕陵礼部、慕东陵礼部、昌陵八旗、昌妃陵八旗。路南从西向东依次分布着昌西陵八旗、慕东陵八旗、西陵协②崇陵建成后,此处改为崇陵八旗。、昌西陵礼部、昌陵礼部。这些官署以东有南北村、梁庄库、坡北村。陵区最东面为梁各庄,附近是行宫和永福寺,另有行宫协和王寺协(ouang siop sse)。北口子门以外有金龙峪金星宝盖、端亲王陵、北公主陵和阿哥陵。昌西陵以西的风水墙便门之外有怀陵及怀陵内务府。南口子门以外有慕陵八旗和东公主陵。

凤撒吉利非另绘制陵墓分布总图一幅,把清西陵周边的王爷坟也做了标注。

清西陵陵寝的布局结构,提示西陵设计上存在严格的制度区隔,这种区隔体现在两个层面。第一个层面是皇室成员之间陵墓的区隔,即用风水墙隔绝亲疏远近,风水墙以内只容许皇帝及后妃安葬,其他王室成员,王爷、公主、阿哥等只能安葬在风水墙范围之外,即便是早亡夭折的阿哥和公主,也不能逾越规制,葬到风水墙里面。在风水墙里,帝后陵与妃子园寝之间,皇帝与皇后之间又有等级上的区隔。在风水墙外,血缘关系的远近与陵寝离帝陵的远近密切相关,与帝陵主人为子女关系的,要比与帝陵主人为兄弟关系和叔侄关系的更靠近风水墙。但是,随着慕陵和崇陵的建造,清西陵风水墙不断外展,使得较早入葬的端亲王陵、阿哥陵、北公主陵和怀亲王陵也被包括进风水墙以里。第二个层面是陵寝管理保护机构之间的区隔。具有服务性质的陵寝管理机构内务府被严格限定在风水墙之内,而东西府、八旗和六部等具有行政、保卫性质的陵寝管理机构则被严格限定在风水墙之外,类似于内廷与外廷、宫城与皇城的区别。这两种区隔体现了现实宫苑等级管理体制,在陵寝等级管理体制上的严格复制。显然,凤撒吉利非未能意识到这点,所以其对陵寝的描述,以一代代皇帝及其子女为中心,对皇后和嫔妃群体仅在地图标识上以黄色和蓝色相区分。而后妃群体与皇室子女、其他皇室成员群体则不加区分,等量齐观。同样,陵寝管理机构也是陵寝的重要组成部分,其报告中对永福寺、行宫和各衙署的描述,付之阙如,不能不说是很大的遗憾。

(二)公主与王爷陵③帝后陵寝称陵,嫔妃、公主、王爷墓统称园寝,但当地守陵人往往不加区分, 一体都称作陵,本文也不做校正。

帝后妃陵寝处于清西陵的中心位置,体势巨大,保存完整,相应文献记录齐全。而公主陵、阿哥陵及王爷陵处于陵区的边缘地带,规模较小,毁坏严重,信息资料残缺不全。凤撒吉利非的调查报告记录公主陵1 座,阿哥陵1 座,王爷陵14座,留下了特别珍贵的资料。

东公主陵。关于清西陵的各类记载中均未涉及这一园寝。20 世纪60 年代,此处还有遗存,但关于建筑形制、装饰、祭祀等情况等早已湮没无闻。凤撒吉利非的调查报告及附图,指其在风水墙外,大红门与南口子门之间,从大红门经慕陵八旗至紫荆关的大路一侧,当时俗称“慕陵公主”。墓主为道光皇帝第三女端顺固伦公主,道光皇帝与孝慎成皇后所生,道光十五年(1835)去世,年仅九岁。寝园建于缓坡之上,周围绿树掩映,两路并行的14 级砖砌台阶中间有砖铺礓礤,通往宫门前广场。宫门前两侧各有灰顶营房一处,后罗锅墙两侧亦各有营房一处。陵墙绿瓦盖顶,墙体保持着砖块的自然灰色。宫门三间,绿瓦盖顶。享殿位于20 厘米高的石砌基座之上,亭子式样, 四角攒尖,琉璃宝顶。亭子式享殿在整个明清陵寝建筑中绝无仅有。享殿雕花镂孔门,挂双层竹席,里面金漆红木暖阁前,放置金漆红木供桌和椅子。享殿天顶藻井为棕色,无装饰。享殿后为石砌走道, 三登台阶通往园寝后部,正中为圆柱形涂红宝顶。宝顶的一半已经坍塌损毁。随文附有建筑平面图一幅。

北公主陵。北公主陵位于风水墙北口子门外,与阿哥陵相距350 米。北公主陵俗称“昌陵公主”,内葬嘉庆帝女儿慧愍固伦公主和慧安和硕公主。凤撒吉利非提到该陵有两处与众不同之处。其一,前院东墙北部有一小角门,功能不清;其二,享堂为前后相连的两座大殿,以门连通,殿顶亦彼此连接。前享堂内摆放着五张用于祭祀的供桌。后部三扇木门,通往后享堂。后享堂暖阁内置睡床一张,睡床前摆四米长供桌一张,金漆红木椅子两把。后享堂墙壁有绿色和白色条带装饰。这种前后连通,以门相隔的两进式享堂,与通常的单间享堂和横向多开间享堂形制差别较大,应与内葬两位公主有关。

除两座公主园寝外,凤撒吉利非记录王爷和阿哥陵15 座。按照距离清西陵位置的远近可以分为五群。

第一群为怀王陵,又叫“泰陵怀亲王陵”,位于清西陵风水墙西便门外,葬雍正第八子福惠。除陵寝建筑外,东侧有怀亲王内务府衙门一座。此处东西走向的风水墙,呈“几”字形,向北突出,特意把怀王陵括于风水墙之外。

第二群为端王陵与阿哥陵,位于北口子门东侧,与北公主陵南北相望。通常认为,端王陵内葬雍正皇帝早殇的皇子三人,有坟包三座。但按凤撒吉利非的报告及图片,在正中端王坟丘的东边,紧临陵墙,仍有一个小坟包,总计应为四座。文献失载,不知孰是孰非。而其旁的阿哥陵, 一般认为葬三人。凤撒吉利非的调查记录显示,该墓中间宝顶下为弘时和他的夫人,并非弘时一人,连带所谓“童男童女”,阿哥陵总共葬四人。此外,从凤撒吉利非提供的平面图及文字记载可知,两陵共用一条玉带河,其中南北走向的玉带河将两陵东西分隔开来,而东西走向的玉带河,又把两陵南部连通起来。

第三群为清西陵南面的南福地、北福地和西皋村王爷陵。这三处陵寝位于易州城西南10 千米,火焰牌楼南侧不远。其中的西皋村王爷坟,凤撒吉利非调查时已经破败不堪;中间宝顶一个,下为墓主,周围小宝顶五个,为墓主夫人。西皋村王爷坟主人,据凤撒吉利非记载为“康熙第二子礼议密亲王之子,武公之墓。武公的十个子女葬在他旁边的墓地。其后代为肃周。”此处“礼议密亲王”当为理密亲王,康熙废太子允礽,“礼议”字的衍生当是“理”字发长音的结果。允礽诸子中,弘皙、弘勚均封王,第三子弘晋、第六子弘曣、第七子弘晁、第十二子弘晥皆封公。其中公爵且子嗣总数超过十人的,只有弘晁一人。①赵尔巽:《清史稿》卷220,“列传七”,北京:中华书局,1977 年,第7260—7261 页。所以西皋村墓主可能为弘晁。北福地在易州西南16 千米,离火焰牌楼最近,葬康熙第七子格淳亲王允祐,称为淳王陵。该陵属于坐南朝北的倒座坟。凤撒吉利非记录了其祭祀和陈设的内容,不见于相关记载。“暖阁三角楣,装饰雕龙,黄丝软帘,床的三面装饰黄绿丝绸布料,铺天蓝色和淡红色丝绒被两床,床上摆放五件包金铜祭器,其旁装饰狮子形烛台,花瓶插莲花。享堂右侧一件饰金马鞍。享堂藻井装饰金镶边绿色团龙。”①Fonssagrives, Si-Ling, p. 123.“陵寝祭品,包括面食和羊肉,年定额经费二两。”②Ibid.南福地坐落于易州城西南40 千米,共有两座陵园。村南的一座墓主为康熙的弟弟裕宪亲王福全之子,即裕庄亲王保寿,村西南的一座墓主人为保寿之子裕庄亲王广禄。

第四群为易州城北诸陵,分别为果毅亲王允礼(下岳各庄)及其继子弘瞻(岭东)的坟、“善王坟”(上岳各庄,又叫北官地)、简靖贝勒允炜的“二十王坟”(黄蒿庄)。其中,上岳各庄的“善王坟”墓主是谁,相关资料早已散佚,至今仍不明确。凤撒吉利非对此则提供了直接证据,记“善王坟”主人为“肃亲王”,“其后代仍在沿用肃亲王的名字”,根据这一关键信息,推测善王坟的主人最有可能是蕴著。

第五群为涞水县洛平乡的多罗慎郡王允禧、和硕质庄亲王永瑢、和硕质庄郡王绵庆的一门三代的三座王坟。

凤撒吉利非对公主和王爷陵的调查,内容较详尽,并且全部图绘平面图,标识比例尺,每处拍摄照片两三幅。每处王爷坟均按照地理位置、墓主、小环境、玉带河、石桥、碑楼、班房(朝房)、宫门、享殿、配殿、内部陈设、陵墙、坟院、宝顶的顺序仔细记录。

(三)其他陵寝文物

现今光绪皇帝崇陵所在的金龙峪,曾经先后经历乾隆、道光、咸丰、同治、光绪五朝反复踏勘,是王爷及帝后陵址的备选地点。1908 年光绪死后,此地才最终被确定为光绪陵址。光绪帝在位34 年,为何未按常例,登基之后立即进行陵寝选址和营建工作?一直是大家讨论较多的话题。俞进化、王其亨、徐广源等先生的研究,使得这一问题得到了澄清。实际上,早在光绪十三年(1887),清西陵金龙峪已经作为陵址初选,只是一直未确定。对于处于初选状态的金龙峪陵址,已经发布的仅有两图:《崇陵基址风水地势图》和光绪十九年绘制的《金龙峪金星宝盖图》,至于其确切标记、形制、尺寸等如何, 一直没有详细披露。③徐广源:《清西陵史话》,北京:新世纪出版社,2003 年,第227—228 页。凤撒吉利非的报告提供了这方面的信息。

凤撒吉利非在清西陵调查过程中,光绪帝仍健在,金龙峪处于备选的准陵址状态,但调查报告已直接使用“光绪帝陵”的称呼。在金龙峪有金星宝盖石柱,地面为砖砌1.5 米见方平台,上建75 厘米见方的大理石基座,基座中间竖立75厘米高的大理石六棱柱,顶部圆雕石球。六棱柱南正面刻写“金星宝盖”四字,北正面刻写“光绪十三年三月十四日志”字样。在六棱柱南面10 米处,有一80 厘米见方的砖砌方形踏跺,有两路台阶通往踏跺顶部,此处踏跺是同治十三年(1874)同治皇帝选定的其本人陵址的标志。

此外,凤撒吉利非还在报告中保留了诸多殿顶藻井彩画、琉璃影壁、碑刻印章、祭祀用具的图像资料。

(四)陵寝祭祀礼仪

尽管有陵寝祭祀的礼制规定,但礼制规定与礼制操作之间通常会存在差异,这也是民族志观察记录的必要性所在。法军占领清西陵的时间较长,期间又跨越了中国农历新年,凤撒吉利非得以有机会对清西陵的管理和祭祀礼仪进行观察和记录。

清西陵的祭祀繁复多样,按时间划分,包括周年祭、四时祭和半月祭。四时祭又叫大祭礼,就是清明、中元、冬至、岁暮的祭奠,半月祭就是每月初一和十五的祭奠。此外还有诸如覆土礼、谒陵礼、奉安大礼等。凤撒吉利非记录了四时祭的情况,可与光绪朝编写的《钦定大清会典》《钦定大清会典事例》里相关记载对照比勘。

三、清西陵调查报告的特点

凤撒吉利非的报告,图文并茂,体例整齐标准,内容具体详尽,语言简洁明快,兼具古迹调查报告和民族志的双重性质:涉及建筑形制和布局等方面的内容,属于古迹调查性质;关于陵寝管理和祭祀礼仪的内容,属于民族志调查性质。凤撒吉利非的调查报告,不但是第一部清代皇陵调查报告,也是一座法国汉学研究的时代高峰。

凤撒吉利非之前,只有德微理亚(Gabriel Déveria,1844—1899)翻译了《大清会典事例》第346 册的陵寝部分,①G. Devéria, “Sépultures Impériales de la Dynastie Ta Ts’ing,”(《大清朝帝王陵》)T’oung pao, Vol. 3, 1892, pp. 418—421.于雅乐(Camille Imbault-Huart,1857—1897)发表了《北京附近的明代帝陵》短文,②C. Imbault-Huart, “Les Tombeaux des Ming près de Peking,”(《北京附近的明代帝陵》)T’oung pao, Vol. 1, 1893, pp. 391—401.沙畹(Édouard Émmannuel Chavannes,1865—1918)调查了关外三陵,但未著文。凤撒吉利非之后,又有美国人斐士(Emil Sigmund Fischer,1865—1945)出版东陵调查报告。③E. S. Fischer, “A Journey to the Tung Ling and a Visit to the Desecrated Eastern Mausolea of the Ta Tsing Dynasty,”(《大清东陵参观日志》)Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society, LXI, 1930, pp. 20—39.法国铁路工程师、汉学家、远东学院研究员普意雅发表《明代帝陵》长文和《明清帝陵》著作。④G. Bouillard Vaudescal, “Les sépultures impériales des Ming (Che-san ling),” (《明代帝陵》) Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient. Tome 20, 1920, pp. 1—122;G. Bouillard Vaudescal, Les tombeaux impériaux: Ming et Tsing: Historique, cartes, plans(《明清帝陵》) . Paris: Nachbaur, 1922, Chaptre XVI.此外,荷兰汉学家高廷(Jan Jakob Maria de Groot,1854—1921)的《中国的宗教体系》第二卷,⑤J. J. M.Groot, The Religious System of China: Book II. On the Soul and Ancestral Worship(《中国的宗教体系》) . Leiden: E. J. Brill, 1901.法国汉学家马德罗(Claudius Madrolle,1870—1949)《华北、长江流域与朝鲜》“北京至清西陵”一节,也涉及清西陵的陵寝建筑与布局等内容。⑥C. Madrolle, Chine du Nord et Vallée du Fleuve Bleu, Corée(《华北、长江流域与朝鲜》) . Paris: Hachette, 1911, pp. 97—105.然而,这些明清帝陵著述,无论在调查时间、调查范围、调查数量、调查细节等方面均不及凤撒吉利非,内容失之过简,整体疏漏颇多。凤撒吉利非的清西陵调查时间长,与守陵官民接触多,充分利用其在照相、绘图、测绘和情报方面的优势,进行参与式观察,获得客观信息多,感性认识丰富。他对清西陵的描述是全景式的,记录详细而周全,而且凤撒吉利非并未滥用其优势,保持了难能可贵的节制,整部报告的内容客观平实,不带个人色彩,更少传说逸事。其调查报告远远超越了同时代的相关作品,即便从当时汉学研究的角度来看,也是一部难得的优秀作品。

然而,与完美的形式和丰富的内容形成鲜明对比的是,报告专业性的欠缺。作为职业军人,凤撒吉利非并未受过相关汉学和人类学的专业训练,其学术品格和学术能力,主要来自家庭熏染和个人经历。他的父亲老凤撒吉利非,身为海军军医,帝国医学院院士,社会地位很高。凤撒吉利非因而从无衣食之忧,家庭出身赋予其当时法国社会上层特有的精神气质,以探索未知世界为人生乐趣。这影响了他的个人志趣,法国远征军总司令瓦隆将军在其回忆录中就曾经专门提到,派遣凤撒吉利非驻守清西陵,可以留给他更多的空闲,满足其对古迹的兴趣。⑦Voyron op. cit., p. 200.而凤撒吉利非曾在北非和印度支那长期驻扎,使他有机会进行各类古迹调查,并先后出版《突尼斯铭文》《达荷美国王雕像》等博物学性质的著作,这种对古迹的兴趣,自然而然延伸到了易州清西陵。

凤撒吉利非的军人身份在给他的清西陵调查提供诸多优势和便利的同时,也带来了限制。法国军人的古迹调查是随着19 世纪法国殖民帝国建立而兴起的。法国远征军在北非、印度支那及近东地区的军事行动,带动了军人从事古迹调查。这类调查不胜枚举,其中如1866—1868 年,安邺(François Garnier,1839—1873)等人所做的有关湄公河流域的大规模古迹调查,至今仍无人超越。1915 年,英法联军也曾派遣古迹调查队,在土耳其的达达尼尔海峡进行古迹调查。军人与传教士的古迹调查活动,成为法国探索欧洲以外世界文明并驾齐驱的两股力量。在职业考古队伍出现之后的很长一段时间里,军人和传教士的古迹调查活动持续进行。

军人普遍缺乏专业训练,军人的古迹调查往往出于政治目的,或是由于个人际遇,普遍没有特定的学术目标和学术规划,缺乏必要的学术准备和知识积累,造成军人的古迹调查普遍欠缺专业性。在较少书面文献辅助的北非、近东、印度支那地区进行早期历史遗迹调查或晚近民族志调查,其专业缺陷并不明显,田野中获得的信息就已经比较完整。清代宫廷建筑与祭祀礼仪自有一套精确的术语系统,丰富的文献记录,田野调查所获实在有限。尽管凤撒吉利非对清西陵的记录和研究,在碰到地名、人名、官职、封号、机构和个别建筑时,使用汉语的法文转写,但具体到绝大多数单体建筑时,他往往无法核查专业文献,运用专业术语进行写作。例如,凤撒吉利非把享殿或隆恩殿交替译为宫(palais)、庙(temple)或塔(pagode),把碑楼译作小塔(pagodon)或塔(tour),宫门或隆恩门译成门(porte),垂花门译作入口(entrée),宝城与宝顶译作墓(tombeau),玉带河直接译作人工河(canal)。而在古建结构、木作、彩画等方面,凤撒吉利非更是无法准确表述。显然,无法核查专业文献让他的清西陵调查难以切近历史真实。

他属于马伯乐(Henri Maspéro,1883—1945)所说的“某种汉学家”:他们“身在中国,接近中国居民,熟悉中国语言,对中国的风土人情、生活习俗和思维方式等有近距离的观察和切实的认识,但没有精力和时间收藏图书,不能全心全意作深入研究”。①H. Maspero, “Edouard Chavannes,”(《爱德华·沙畹》) T’oung pao, Vol.1, 1922, p. 54.凤撒吉利非根本无法阅读中国典籍,不能使用中国陵寝建筑、祭祀礼仪的名词术语,只能通过樊国梁(Mgr Favier,1837—1905)的《北京》(Pékin: Histoire et Description)来掌握清西陵三位皇帝的事迹,通过访谈获得关于清西陵嫔妃、王爷、公主的生平身世,使用一般的建筑术语记录清西陵建筑,以通常的祭祀术语记录清西陵祭祀礼仪。1917 年,凤撒吉利非退役,他试图继续推进清西陵研究。他把风水理论和“事死如事生”观念引入清西陵建筑和繁缛祭仪的观察和解释中,试图透过清西陵来观察中国人的精神世界。②E. Fonssagrives, “Les Sépultures des Empereurs T’Sing,”(《清朝皇帝陵》)Conférence donnée à la Société Polymathique du Morbihan, le 25 mars 1920.然而,不能阅读中国典籍,无法深入理解中国文化,始终是其难以克服的缺陷。

结 语

尽管凤撒吉利非的调查报告发表在远东研究的最重要刊物《集美博物馆年鉴》上,清西陵因之为法国人所熟悉,但1907 年调查报告问世以来, 一直处于被忽略的状态,学者追溯汉学研究史,鲜有提及凤撒吉利非。作为军人的凤撒吉利非远离巴黎,从未进入法国主流汉学圈。明清帝陵研究,在法国汉学研究中一直属于极端小众的领域,与“学脉旁分,攀援日众”的其他汉学研究领域相比,明清帝陵研究既缺乏时人关注,又无后世学术余脉。

凤撒吉利非及其明清帝陵研究的冷遇是两股历史合力的结果。首先,军人的职业身份,让他们的调查和研究很难长期持续进行。军人与专业学者不同,前者缺乏学缘关系和学术机构支撑,很难形成研究团队,传承发扬其学术,研究资源稀缺,让他们的研究很难持续,必然遭遇“人亡学息”的命运。其次,中国对文化权益的重视。19 世纪末至20 世纪初是中国被迫对外开放的时代,形成了外国在华从事田野调查的高潮,前述普意雅、马德罗等对清西陵的调查就属于这波调查高潮。然而,这波调查高潮很快就因为1909 年伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)低价购买敦煌文物而引起中国文化界和当局的警觉。1927 年中瑞西北科学考察团和1931 中法雪铁龙探险队,确立中外联合进行田野调查的成例,1928 年殷墟和1929 年周口店中国人独立考古发掘,极大遏制了外国人在中国进行有组织的田野调查行为。此后一直到20 世纪80 年代,外国人在华进行田野调查变得十分困难。在此种历史情境之下,强调田野调查的明清帝陵研究自然无法发展延续。