产业、村社与空间互动视角下“晋江模式”小城镇建成环境形成机制及规划启示

朱牧文 陈晨

摘要:福建省晋江地区的农村工业化推动了当地经济的快速发展,也塑造了高密度的半城市化建成环境。本文以其典型代表晋江市陈埭镇为例,从产业、村社、空间三者互动关系的视角,阐释了“晋江模式”下小城镇建成环境的成因机制。改革开放之初,陈埭镇本土的社会资本促成了自下而上的作坊工业兴起,奠定了以村民为主体的产业发展模式,形成了村企合一、家户开发的空间格局;1990年代至2010年,村社基层治理克服外部管制压力,确保了村庄继续作为工业发展的平台,低成本空间得以存续,产业集群由此形成并不断自我强化;2010年至今,陈埭镇步入了产业转型期,在规划缺位与土地产权缺陷的共同作用下,分散的自治开发方式致使人居环境品质下降且再开发难以推进,产业结构由此被锁定,空间对村社和产业构成了负向反馈。本文最后探讨了发达地区小城镇在产业发展过程中如何通过精明的规划干预来实现包容性的增长。

关键词:“晋江模式”;农村工业化;小城镇;成因机制;规划启示;陈埭镇

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.08.006 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2020)08-0035-08 文献标识码:A

The Development of Small Towns Built Environment Under the Jinjiang Model from the Perspective of Industry-Village Collective-Space Interaction and Its Planning Implications

ZHU Muwen, CHEN Chen

[Abstract] The rural industrialization in Jinjiang region, Fujian Province has promoted the rapid development of the local economy, which has also shaped the high-density, peri-urban built environment. This article takes the typical representative Chendai Town as an example to explain the development of small towns built environment under the Jinjiang Model from the perspective of industry-village collective-space interaction. At the beginning of the reform and opening up, the local social capital of Chendai Town promoted the bottom-up workshop industry, laid the development model with villagers and formed the spatial pattern of the integration of village-enterprise and household development model. From1990 to 2010, under the pressure of external governmental control, the grassroots governance of the village community ensured that the village continued to serve as a platform for industrial development. The low-cost production space survived and the industrial clusters formed and continued to strengthen itself. From 2010 to the present, Chendai Town has entered the stage of industrial transformation. Decentralized autonomous development under the absence of planning and property rights has led to a decline in the quality of human settlements and the difficulty of redevelopment. As a result, the industrial structure is locked-up. The space has negative feedback to the village community and industry. This article also discusses how to achieve inclusive development through smart planning interventions in the development of rural industries.

[Keywords] Jinjiang model; rural industrialization; small town; driving force; planning implication; Chendai Town

引言

福建省晉江市是农村工业化高度发达的地区,在我国经济转轨的历史环境下通过自下而上发展轻工业主导的外向经济而迅速崛起,形成了“一镇一品,一乡一业”的产业集群,这种成功经验被称为县域经济发展的“晋江模式”。然而,“晋江模式”的另一面则是小城镇在建成环境上往往表现为蔓延全镇域的产业与村居高度混杂的半城市化空间景观,这种产业与空间互为因果的胶着的发展状态难以通过自发调节进入健康发展轨道。

晋江市下辖的陈埭镇是“晋江模式”的典型代表,具有以侨资为依托、以外向型轻工业为主体、以产业集群为组织形式等特征。本文以陈埭镇为例,研究“晋江模式”下小城镇的建成环境特征及其成因机制,将为东部沿海地区的工业型乡镇的空间治理与规划建设提供经验借鉴。

1研究对象与分析框架

1.1陈埭镇半城市化的建成环境

陈埭镇地处晋江市东部,镇域面积38.4km2,常住人口近50万,其中外来人口占比在80%以上(见图1)。经过40多年的农村工业化发展,陈埭镇从人多地少的“高产穷乡”蜕变为全国最大的休闲运动鞋制造基地,经济总量已连续40年稳居福建第一镇,是“晋江模式”的杰出代表。但陈埭镇在建成环境上却呈现出城乡职能交错与城乡景观混杂的半城市化特征,具体表现为:

其一,空间品质不佳。陈埭镇的人居环境缺乏自上而下的理性规划引导,存在土地使用失调(工业、仓储与住宿混合)、环境容量失衡(过高开发强度与人口密度致使设施负荷过重)、建筑建造失序(违章建设泛滥,通风日照严重不足,建筑的形式缺乏统筹)等问题(见图2)。

其二,开发单元细碎。绝大多数开发单元基于村民宅基地,一家一户的分散建设行为导致乡镇空間极度细碎。以鞋都片区某地块为例,平均的建筑基底面积仅172.37m2,平均的建筑间距在南北方向仅5.8m,在东西方向仅2.2m,这显然难以满足规模化生产的需要(见图3)。

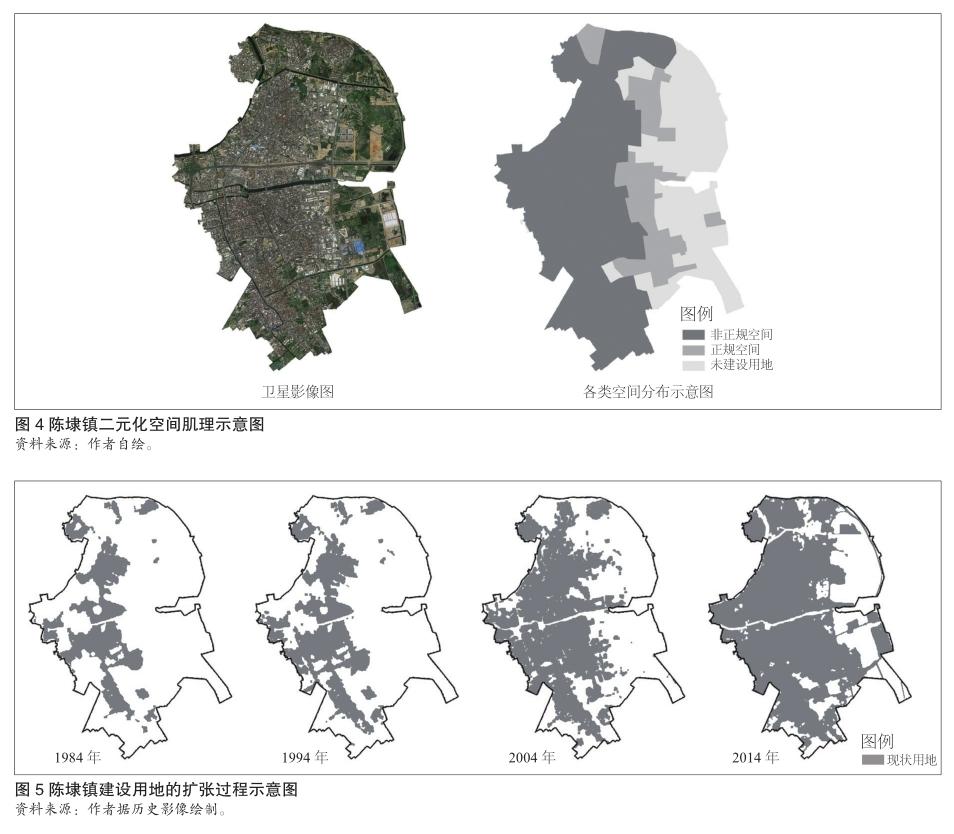

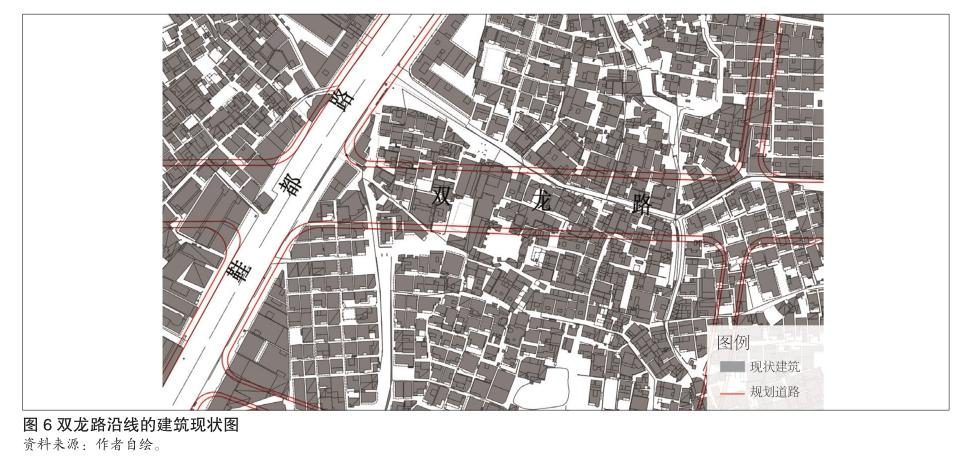

其三,肌理二元化。陈埭镇的西部是承载作坊工业的非正规空间,地块细碎且多属集体用地;东部是承载大型企业与商务功能的正规空间,建筑尺度较大、用地更规整且国有用地比重较高。总体上看,陈埭的空间结构模糊,没有形成现代城市的功能分区与路网骨架(见图4)。

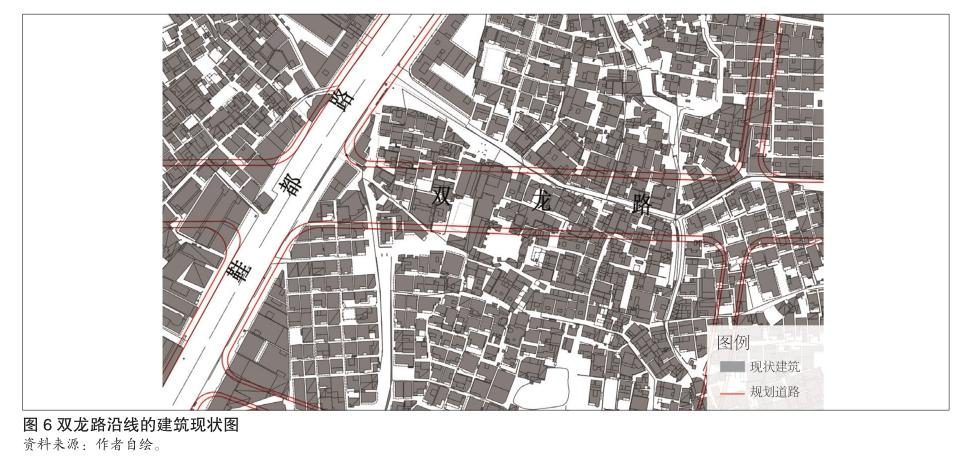

其四,圈层式蔓延。从历史影像上看,陈埭镇的建设用地自西向东不断地圈层式蔓延(见图5)。早期的开发沿路扩展,建设用地和农用地交错,空间增长呈现斑块化特征。1990年代中期以来,土地农转非的速度加快,建设用地逐渐密实化与连绵化,农用地被大量侵蚀。2014年,全镇建设用地占比已高达66.72%。

1.2产业—村社—空间互动发展的分析框架

从相关研究来看,有关半城市化空间成因的研究成果颇丰,主要包含三种视角:

其一,半城市化空间的经济动因。高密度的半城市化空间是在外向型农村工业化、非正规住宅开发和都市区扩张的共同作用下形成的[1-2],流动人口的低成本居住空间需求是城中村得以发展的主要源泉[3]。

其二,半城市化空间的社会成因。重商传统构成了半城市化空间的内部推动力[2],宗族小共同体这一治理因素是触发农村工业化与城中村等“集体违规行为”的重要条件[4],城市化农民的生存理性和经济理性影响着城中村这类半城市化空间的生产与再生产[5]。

其三,半城市化空间的制度基础。城乡二元管理体制导致的监管缺失、规划供给的时滞和措施不当、地方政府趋利性的低成本城市化策略、集体土地产权的缺陷等因素是城中村空间产生的重要基础[1-3,5-8]。

本文试图回答“晋江模式”下的小城镇的半城市化空间是怎样形成的 与地方产业之间是何关系 其社会基础是什么 综合既有研究成果,笔者提出产业—村社—空间三者互动发展的分析框架,基于陈埭镇的个案研究,考察村庄社会资源如何促进地方产业的发生与发展、产业如何形塑空间、空间又如何对村社和产业进行反馈,在不同阶段三者间的关系如何演进,规划如何促进三者之间的良性互动。

2陈埭镇产业、村社与空间的互动发展解析

2.1作坊工业阶段(1978—1992年①)

计划经济时期我国轻工业发展严重滞后,日用消费品奇缺,随着改革开放解除了体制束缚,巨大的需求势能被迅速释放。陈埭镇村民抓住了这一历史机遇,通过“三来一补”②的作坊式工业在短时间内完成了原始积累。这一阶段,村社内生的经济资源与社会资本促进了作坊工业的萌芽并形塑了村企合一、家户开发的空间格局,村社、产业与空间良性互促。

2.1.1内生于村社的作坊工业

由于地处海防前线,改革开放前陈埭镇接受到的国家投资极少,几乎没有工业底子。其工业化起步的动力不是外源的,而是根植于本地的农村社区,具体表现如下:

首先,内生于侨乡传统。陈埭自古就有拓外的传统,祖籍在此的“三胞”目前已逾10万人[9]。1978至1984年,大量华侨回乡创办来料加工企业,侨汇成为许多陈埭人创办家庭作坊的原始资本。1985年左右,陈埭镇所有的集资资金中,华侨及港澳台同胞眷属的资金占55%[10]。

其次,扎根于亲缘网络。早期的陈埭企业多数是联户经营的形式。据1985年的统计,陈埭所处晋江地区的乡镇企业中联户集资企业数量占比达71.6%[9],在各类所有制企业中占绝对优势。联户企业凭借成员间的血缘关系能有效降低交易费用和监督成本。此外,村社内的互助还表现为活跃的民间金融。起步阶段的家庭作坊短期内需要大量的流动资金,民间合会这类非正规金融的程序简单,时间灵活,不需要担保抵押,因为合会成员以亲友为主,有效解决了借贷双方信息不对称的问题。

最后,契合于农村生产条件。陈埭镇村民选择的鞋服产业进入门槛低,具有“五小”的特点:小目标(创办企业只为了糊口)、小资本(因前期投入少故在市场变动中便于转产)、小规模(生产规模小)、小商品(产品技术含量低)、小利润(薄利多销)。

2.1.2作坊工业形塑的空间格局

家庭作坊的产业形态决定了陈埭镇在工业化起步时期的空间格局。

2.3.2空间对产业的锁定效应

陈埭镇的城中村由于土地产权分散细碎(产权设置以户为边界)使得交易成本极高,再开发需要征得众多业主的同意,少数个体阻挠就能使改造计划搁浅,存量空间的固化导致产业结构的锁定。这种现象正是“反公地悲剧”理论所讨论的:资源被多个业主共同拥有,因为无法达成共识而不能共同开发,结果是资源仍保持原来的低效利用状态[8]。进一步地,笔者发现反公地悲剧在陈埭镇有如下具体表现:

一是企业难提升。一方面,传统制造类企业难发展。由于小幅地块整合的代价过高,企业规模扩大时难以在原址周边进行立体或连片的再开发以提高土地使用强度,只能在城中村外围寻求增量扩张,进一步侵蚀了农业用地,加剧了土地紧张。拓展空间的受限迫使企业外迁,据统计,2003至2011年陈埭镇的外迁企业达100家以上,其中又以规模企业居多。另一方面,新兴业态难导入。城中村空间适合于低小散的粗放型加工业,却不能承载高端生产要素。陈埭由此长期停留在低层次的劳动密集型制造业,产业结构难以优化。

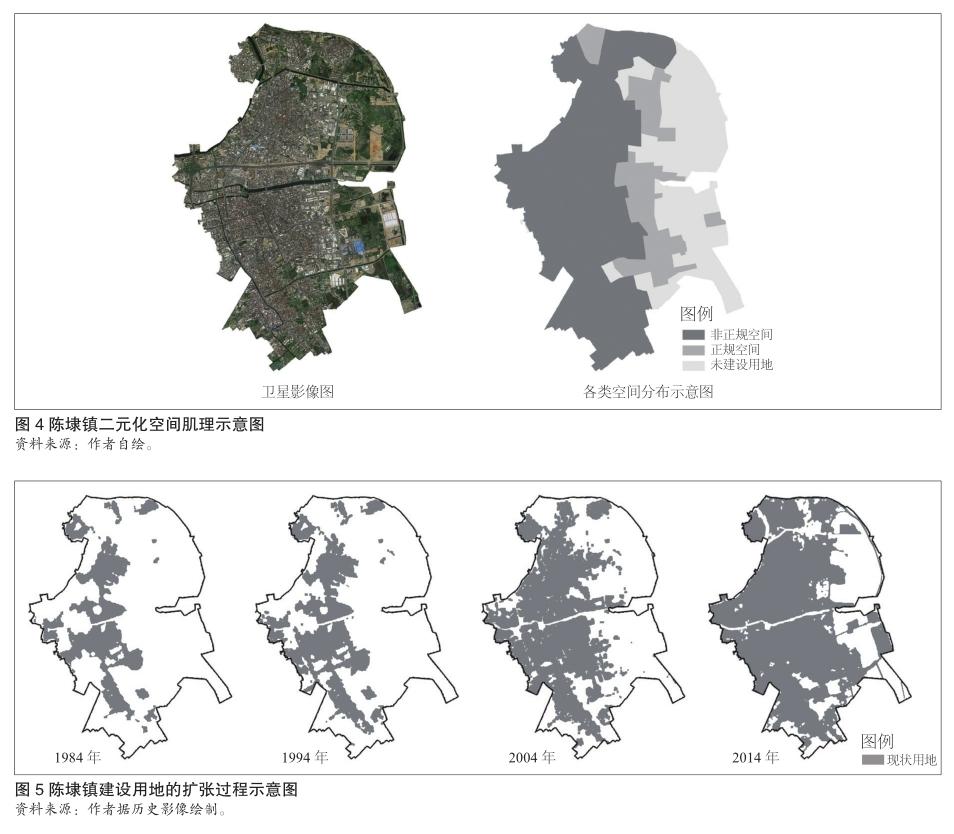

二是政府难作为。陈埭政府为促进本地产业“优二进三”,势必要通过投资基建来改善营商环境,但再开发会触动现状土地利益结构,不得不面对两项巨额的成本。首先是经济成本,陈埭的工业化与出租屋经济共同推高了土地价值。以2013年当地修建的主干道双龙路为例,其中有2km路段选线位于城中村密集区,该路段拆迁补偿花费市政府30多亿,而工程造价仅2亿(见图6)。其次是社会成本,中小企业往往依赖于地方性的熟人网络与廉价土地,搬迁则会使之失去这些优势,而且拆迁处置不当也极易引发干群矛盾。

3面向发达地区小城镇转型发展的空间规划干预

陈埭镇的农村工业化是产业、村社与空间的互动过程,充分展现了市场的能量与活力,也暴露出规划缺位之下的“市场失灵”问题,空间的负向反馈最终制约了陈埭镇产业集群的进一步提升。陈埭镇案例表明,面向发达地区小城镇转型发展,需要有适时适度的精明规划干预,以此保障经济、社会、空间的良性互动。

3.1空间规划干预的必要性

土地资源的市场化配置存在以下局限性:一方面,市场难以克服空间结构的惯性。由于路径依赖的存在,空间结构的调整一般不会主动发生。另一方面,市场不能解决负外部性问题。无数分散的微观主体(企业和个人)在决策时容易忽视公共利益,也难以保障公共品的供给。这两个方面都是市场失灵的领域,也是规划的意义所在。我国的农村城镇化脱胎于传统的小农村落格局,传统的空间契合于农业生产特性,道路宽度窄、建筑密度低,由于开发强度不大,废弃物可以自我消纳,在农业生产方式下村规民约可以作为开发的指引[5]。当乡村地区进入快速工业化阶段,空间在水平和垂直两个方向同时迅速拓展,在强大的经济激励面前,村规民约迅速瓦解,空间矛盾集中爆发。一方面,小农时期的生产生活合一的布局方式极易造成功能干扰,需要从微观层面解决负外部性问题;另一方面,分散的一家一户极难协调基础设施和公共设施建设,需要从宏观层面统筹空间结构。

农村城镇化与工业化过程中存在的聚集效应主要来源于同一产业在地域上的集中所带来的地方化经济, 而地方化经济并不必然向城市化经济(多种产业的集聚)迈进[13],也就是说农村城镇化的高级化不是自发的过程[14]。在城镇建设和产业发展的进程中没有长期适用的空间载体,空间结构的滞后会对经济和社会发展起到负向作用。规划通过公共行动和集体决策,增强空间供给的正向反馈机制,以紧凑高效、布局合理为目标来调整存量空间形态与土地利用结构,更好地满足新业态、新要素、新人群的空间需求,使空间结构与产业结构及城镇化水平同步协调。

3.2空間规划干预的时机把握

首先,产业起步阶段应给与产业和村社充分的发展空间。陈埭村民以集体用地启动工业化,通过自营土地,将级差收益内化为企业利润,由此减少了中小企业办厂成本,降低了农民参与工业化的门槛。相较之下,工业园区因通过征地途径而建设,导致企业用地成本较高(征地开发模式中大部分利益被中间环节的政府和土地经营者所占有,导致用地成本高),且园区对于地均产出、投资规模与产业门类等都有较高准入规定,将小微企业排斥在外(见图7)。由此看来,在产业发展初期,选择农村还是城市作为空间平台的背后暗含了选择草根民企还是外来资本作为发展主体这一事实[4]。陈埭镇在产业起步阶段如果采取“工业进园区”的政策无异于将中小企业从原生社区中连根拔起,从熟人网络中“脱嵌”而“再嵌入”到陌生的市场环境,从“人格化交易”走向“非人格化交易”[15],不确定性随之大幅增加,也就很可能不会有今天的本土品牌林立的非凡成就。

其次,产业提升阶段的公共干预应及时有力。在产业起步阶段由于乡镇的经济密度和人口密度不高,集聚的正外部效应远大于负外部效应,在此阶段更注重发展的公平导向,对大小市场主体均给与充分的参与机会可以促进经济效率的提高。在产业提升阶段,集聚所带来的负外部性逐渐暴露,空间惯性开始制约产业结构的转型,过度的公平主义会损害效率,导致集体福利的受损。这一阶段,地方政府经过多年的发展,逐渐积累了相当的财政实力,具备了宏观调控的可能,在兼顾公平与效率的前提下,通过及时的规划干预弥补开发行为中的市场失灵。陈埭镇的自治开发在村社基层治理的维系下得以存续,也使之错过了空间优化的最佳时机,到了产业发展后期,初始空间结构难以适应“新旧动能转换”的现实需求,即便花费极高代价进行规划介入也会由于现状利益结构过于牢固而难以调整,产权分散阻挠了再开发的推进,由此对产业结构产生了锁定效应。

3.3空间规划干预的方式选择

一方面,宏观层面的规划干预十分重要。总体规划在宏观上体现未来的公共利益,可以协调城市的空间结构,使之促进产业结构的演进。本文认为,“开发权转移”是宏观层面值得借鉴的政策工具,可以达到政府与村民的共赢,其原则如下:其一,保证农民的权益不受损。土地农转非过程中应使产权清晰化,把集体土地从实物形态变为价值形态,通过使用权的合作、入股、联营、转换等方式进行流转,各成员平等分享资本收益[17]。其二,保证土地规模经营和统一规划。允许村集体土地以多种方式参与城镇开发与工业化,收益权由村民共享但土地支配权要上移到镇级或县级平台,以此降低在土地使用中政府与分散农户谈判时的交易成本。

另一方面,要加强微观层面的规划干预。控制性详细规划在微观上通过限制土地使用权与开发权以控制土地使用性质与开发强度,从而消解空间使用中的负外部性,并保障公共物品的供给,以此杜绝“公地悲剧”。政府还可以通过限定最小的地块出让面积以保证土地开发不至于太过细碎,达到整合土地、高效开发的目标,也有利于未来的存量空间调整,以此避免“反公地悲剧”。

4结语

陈埭镇的农村工业化随经济体制转轨而兴起,借侨乡传统与社会网络而成长,凭集聚效应和基层治理而得以存续。工业化在农村的留存一方面确保了村民长期作为开发的主体,使之直接分享到经济发展的果实;另一方面维持了分散的自治开发模式,造成了高密度的半城市化空间环境,引发了“公地悲剧”与“反公地悲剧”。陈埭镇的发展历程充分展现了“晋江模式”中产业、村社与空间的互动关系:村社为产业提供了启动资本,产业形塑了空间环境,空间结构调整的滞后又制约着产业的进一步提升,并恶化了村社的人居环境。内生的地方产业给了民间以充分的发展动能,是包容性增长的应有之义,但还权赋能需要在制度框架下方可良性运行。精明的规划干预能促进产业、社会、人居空间三者之间协调发展,值得学界借助更多的案例展开深入研究。

注:

①1978-1992年属于陈埭镇的一次创业,乡镇企业在短缺经济背景下快速扩张。1992年晋江撤县设市,国内经济也逐步转向了买方市场,陈埭镇开始了二次创业。

②即“来料加工、来件装配、来样加工和补偿贸易”。

③据笔者对当地政府的访谈,陈埭镇在2010年左右开始冻结农村的自治开发。

④即“农户向社区集中、承包耕地向规模经营集中、工业企业向园区集中”。

⑤即“耕地向规模经营集中、企业向工业园区集中、人口向城市和集镇集中、住宅向现代社区集中”。

⑥南海与顺德的村民在1980年代都曾自办工厂,后因企业的产权、技术、管理等问题,在1990年代改为租赁土地招商引资。

参考文献:

[1]田莉,戈壁青.转型经济中的半城市化地区土地利用特征和形成机制研究[J].城市规划学刊,2011(3):66-73.

[2]魏成,赖寿华.珠江三角洲大都市地区高密集城中村的形成——一个分析框架[J].现代城市研究,2006(7):25-32.

[3]魏立华,闫小培.“城中村”:存续前提下的转型——兼论“城中村”改造的可行性模式[J].城市规划,2005,29(7):9-13.

[4]林永新.鄉村治理视角下半城镇化地区的农村工业化——基于珠三角、苏南、温州的比较研究[J].城市规划学刊,2015(3): 101-110.

[5]蓝宇蕴.城中村空间结构的社会因素分析[J].学术研究, 2008(3):90-95.

[6]高学武,魏国学.城镇化视野下城中村治理困局的破解之策[J].宏观经济研究,2014(3):24-29.

[7]张京祥,赵伟.二元规制环境中城中村发展及其意义的分析[J].城市规划,2007,31(1):63-67.

[8]朱介鸣,罗赤.可持续发展:遏制城市建设中的“公地”和“反公地”现象[J].城市规划学刊,2008(1):30-36.

[9]黄世界.乡镇民营企业的崛起与乡镇治理的转型[D].武汉:华中师范大学,2013.

[10]晋江市地方志编纂委员会.晋江市志[M].上海:三联书店, 1994.

[11]刘世定.乡镇企业的区位选择和区位有效性[J].改革, 1997(2):49-55.

[12]李培林.巨变:村落的终结——都市里的村庄研究[J].中国社会科学,2002(1):168-179.

[13]冯云廷. 从城镇化到城市化:农村城镇化模式的转换[J].中国农村经济,2006(4):71-74.

[14]杜宁,赵民.发达地区乡镇产业集群与小城镇互动发展研究[J].国际城市规划,2011,26(1):28-36.

[15]史晋川.温州模式的历史制度分析——从人格化交易与非人格化交易视角的观察[J].浙江社会科学,2004(2):14-18.

[16]原英,孔祥智.农村工业化过程中土地非农化模式研究[J].山西财经大学学报,2006(1):53-58.

[17]温铁军,温厉.中国的“城镇化”与发展中国家城市化的教训[J].中国软科学,2007(7):23-29.