针灸结合通痹益脑汤治疗脑梗塞后血管性痴呆临床观察

马振中

【摘要】目的:分析对于脑梗塞后血管性痴呆患者运用针灸疗法与中药通痹益脑汤的治疗价值。方法:两组均应用中药通痹益脑汤进行治疗,同期观察组则在该基础上增加中医针灸疗法。结果:观察组总有效率97.37%,对照组84.21%,且P<0.05;两组入组时MMSE、ADL、NIHSS量表评分比较中P>0.05:治疗后观察组的MMSF、ADL评分高于对照组,NIHSS评分低于对照组,且P<0.05。结论:针对脑梗塞后血管性痴呆患者运用针灸疗法与通痹益脑汤进行内服治疗可有效提升治疗效果,有利于改善患者的神经功能缺损以及日常生活活动能力。

【关键词】脑梗塞 血管性痴呆 通痹益脑汤 针灸

脑梗塞为近年来临床中高发的脑卒中疾病,此类患者由于脑内血液循环障碍,使得脑组织无法正常供氧及供血,进而造成组织坏死,该疾病发病突然且危害性高,很多患者认知功能受到严重影响,并表现出神经迟缓等一系列症状。脑梗塞后患者的血管性痴呆情况比较常见,为了改善患者预后,以下将重点探究联合运用针灸疗法与中药通痹脑汤在脑梗塞后血管性痴呆患者中的临床疗效。

1资料以及方法

1.1临床资料

抽取2018年10月-2020年1月本院收治的76例脑梗塞后血管性痴呆病例,依据治疗方案差异分组,即观察组:38例,男,女:22/16;年龄53-83岁,均值为(69.5±0.3)岁。对照组:38例,男/女:21/17;年龄52-85岁,均值为(68.6±0.5)岁。2组临床资料对比P>0.05。

1.2方法

两组均给予药物吡拉西坦片进行口服治疗,3片/次,每日口服3次。并应用中药方剂通痹益脑汤进行治疗,该方剂组成如下:黄芪为609,石菖蒲、神曲以及丹参均为189,熟地黄为209,郁金、制首乌均为169,川芎及鹿角胶均为159,白芍、皂荚以及炙甘草均为59,当归为109,上述中药加水进行煎煮,大约取汁200毫升,患者每日服用一剂,分为早晚两次服用,持续口服治疗三个月。同期观察组则在该基础上增加中医针灸疗法,首先对取穴部位进行常规消毒,利用毫针对风池穴进行针刺,风府穴利用磁针进行针刺,之后改为仰卧位通过捻转及提插手法在神庭、足三里、太冲、印堂、内关、三阴交、四神聪以及百会等穴进行手法操作,每次持续时间为15-20分钟,每日治疗一次,以15天作为一疗程,每位患者共计治疗两个疗程。

1.3评价标准

(1)分别应用MMSE、ADL以及NIHSS量表对于患者的智力水平、日常生活活动能力以及神经功能缺损情度进行评估。

(2)根据患者血管性痴呆辩证量表积分的降幅情况对疗效进行评价,显效:即中医证候总积分降幅≥50%:有效:即中医证候总积分降幅达33%-49%:无效:即患者中医证候总积分降幅不足33%。

1.4统计学方法

涉及数据以SPSS19.0分析,数据标准差以(x±s)描述,组间数据t、X2检验,P<0.05即组差异有统计学意义。

2结果

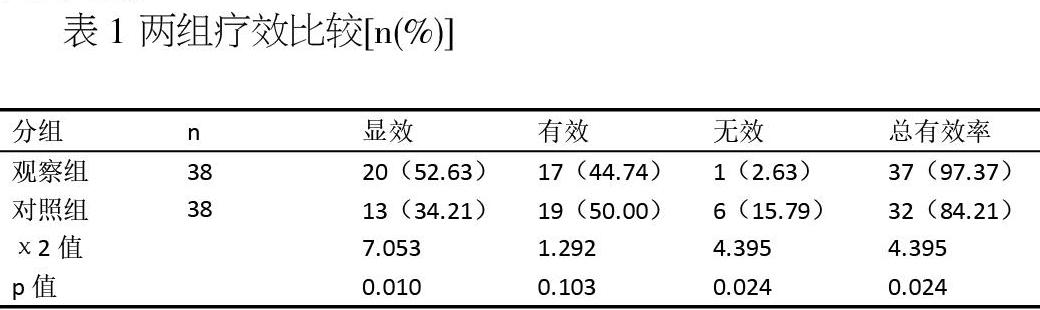

2.1疗效比较

观察组总有效率97.37%,对照组84.21%,且P<0.05。表1两组疗效比较[n(%)]

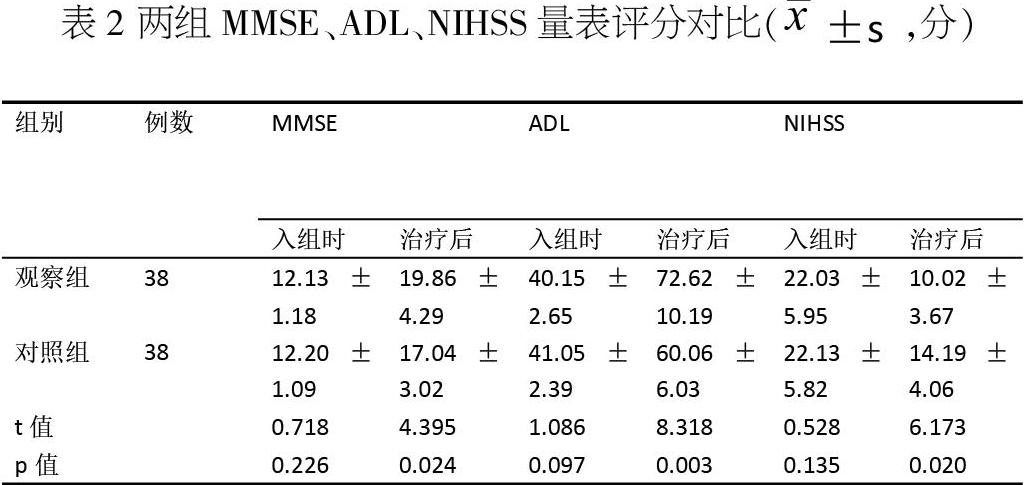

2.2 MMSE、ADL、NIHSS量表评分对比

两组入组时MMSE、ADL、NIHSS量表评分比较中P>0.05:治疗后观察组的MMSE、ADL评分高于对照组,NIHSS评分低于对照组,且P<0.05。

3讨论

中医将脑梗塞后血管性痴呆纳入到痴呆或呆病等范畴当中,认为是由于虚实夹杂而造成的腦路不通而导致清窍闭塞、神明失用,此类患者的治疗中还需坚持安神醒脑、补虚益损、通痹利窍以及化痰祛瘀等基本原则。本次研究中所应用的通痹益脑汤,该中药方剂当中黄芪可发挥活血祛瘀以及补气通络等作用;而丹参则具有良好的安神醒脑之功效:熟地黄、鹿角胶与何首乌等合用,则可发挥补肾生髓之功效;方剂中神曲可帮助健脾和中;郁金、皂荚和石菖蒲等有利于醒脑通窍;加用川芎则可帮助活血止痛:因此该方可发挥祛瘀益气、醒脑利窍和安神补髓等功效,有助于改善机体血流动力学指标。在此基础上,配合针灸疗法对于风池和风府穴等进行针刺,可发挥醒脑降逆之功效。对于足三里和四神聪等穴进行针刺,则可促进清利头目有利于益气补中,因此可改善气血流动。从本次的分析结果中可知,观察组总体疗效好于对照组,并且MMSE、ADL、NIHSS量表评分的改善效果好于对照组。提示,运用针灸疗法与中医药通痹脑汤进行治疗,有助于提升脑梗塞后血管性痴呆患者的治疗价值。

综上所述,针对脑梗塞后血管性痴呆患者合用针灸疗法与通痹益脑汤进行内服治疗,可有效提升治疗效果,有利于改善患者的神经功能缺损以及日常活动能力。

参考文献:

[1]向益新.针灸、通痹益脑汤、西药联合治疗脑梗塞后血管性痴呆临床观察[J],健康必读,2019,28(11):213.

[2]苏浩,夏铭蔚,冯攀.针灸、通痹益脑汤联合治疗脑梗塞后血管性痴呆的临床效果观察[J],健康必读,2018,39(36):205 -206.

[3]徐再宁,谭文澜,刘凯模,等.血管性痴呆中医治疗研究进展[J].实用中医药杂志,2019,35(6):760-781.