道德判断的外语效应与框架效应

林蓝菲 高华

摘 要 选取中国大学生为被试,采用中、英两种语言呈现道德困境材料,考察母语和非母语以及道德材料的正负框架表征方式对个体道德判断的影响。实验设计为2(道德材料语言:中文/英文)×2(框架类型:正性/负性)×2(道德困境类型:个人/非个人)三因素混合实验设计。结果显示:在中文语境中,相比于负性框架下,当以正性框架描述非个人困境时,被试更加可能做出功利主义判断;然而以英语的形式呈现非个人困境时,被试在两种框架下做出功利主义判断的可能性不存在显著差异。结论:使用外语思考能够消除道德判断中的框架效应,避免道德事件背景信息的组织方式对道德判断产生影响。

关键词 道德外语效应;道德判断;框架效应;道德困境

分类号 B842

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2020.11.004

1 前言

個体通常是在母语背景下进行判断和决策。对于多数双语者来说,外语是弱势语言,外语语境可能致使认知流畅度降低,导致决策困难,或产生非理性决策。但也有研究者发现外语语境下决策者能够减少母语语境中的决策偏差,更正确地权衡风险利弊(Keysar, Hayakawa, & An, 2012)。这种使用母语和外语思考会产生不一致决策结果的现象,被称为外语效应(Foreign Language Effect, FLE)。

在道德判断的领域中也发现了道德外语效应(The Moral Foreign Language Effect,Cipolletti, Mcfarlane, & Weissglass, 2015)。Costa等(2014)首先使用经典的天桥困境和电车困境来考察道德材料语言呈现形式对道德判断的影响。困境背景是这样的:失控的电车即将驶向轨道上施工的5名工人,如果不采取任何措施,电车将继续前进碾死这5名工人。天桥困境中可以选择把身旁体型庞大的陌生人推下人行天桥,以该名胖子的牺牲拯救轨道上的5名工人。而电车困境中则存在另一条铁轨,但不幸的是该条铁轨上也有1名工人正在施工,如果按下转向开关,可以以1名工人的牺牲拯救原先铁轨上的5名工人。天桥困境属于个人困境,通过直接接触推陌生人下桥来拯救多数人,行为结果相当于亲手杀死一个人,自我卷入程度较高;相比之下,电车困境属于非个人困境,通过间接接触按下开关的方式来拯救多数人,剥夺另一条铁轨上1名工人生命的是电车,其自我卷入程度比天桥困境低,个人困境相比于非个人困境具有更高的情绪卷入(Greene, Nystrom, Engell, Darley, & Cohen, 2004)。Costa等(2014)研究发现:当以外语的形式呈现诸如天桥困境这样的个人困境时,相较于母语,会有更多的被试做出“杀一救五”的功利主义判断,而在非个人困境中,比如电车困境,母语组和外语组做出功利主义判断的比例不存在显著差异。也就是说道德外语效应出现在个人困境中(Cipolletti et al., 2015; Corey et al., 2017; Costa et al., 2014; Geipel, Hadjichristidis, & Surian, 2015a)。道德外语效应也存在于一般的道德违忌或违规情境中(Geipel, Hadjichristidis, & Surian, 2015b)。道德违禁行为虽然没有对他人造成实际伤害或者伤害程度很小,但在母语语境中人们会对这类行为进行道德谴责(Haidt, 2001)。当采用外语描述该类行为时,人们的道德谴责程度更轻。通常人们会在综合考虑行为人意图和行为结果的基础上对道德事件做出道德评价(Cushman; 2008; Cushman & Young, 2011),然而在外语语境下,意图对判断的重要性下降,结果的重要性上升,外语组被试对好意图坏结果行为的评价更低,而对坏意图好结果行为的评价更高(Geipel, Hadjichristidis, & Surian, 2016)。总结上述研究可以发现:在外语情境下进行道德判断时,人们持有一种结果导向的道德判断标准,倾向于做出更为功利化的道德判断。

根据Greene的双加工理论,道德判断是情感和认知两种加工过程相互竞争的结果,情感过程是依赖于启发式、直觉、情感经验的直觉自动加工过程,认知过程是依赖于个体的认知资源和精细理性分析的认知控制加工过程。若控制加工优于直觉加工,人们会做出功利主义判断,而当直觉加工过程占据上风时,人们会做出道义论判断(Greene et al., 2004; Greene, Morelli, Lowenberg, Nystrom, & Cohen, 2008)。当阅读外语材料时,个体的认知流畅度降低,因此必须投入更多的认知资源对材料语义进行更为深思熟虑的理性分析,认知流畅性受阻迫使决策速度放缓,促使个体采用更为细致、 审慎的加工模式(Alter, Oppenheimer, Epley, & Eyre, 2007; Rand, Greene, & Nowak, 2012)。因此有研究者认为道德外语效应是道德判断过程中控制加工被增强的结果(Cipolletti et al., 2015; Costa et al., 2014),该理论被称为控制加工增强理论。

最近一些研究发现道德材料的表征形式也会影响道德判断,即存在框架效应。例如,若背景情境保持一致,只在描述行为结果时分别以获救或死亡两种框架来描述道德困境,能够显著影响人们对道义论和功利主义判断的选择倾向。相比于死亡框架,以获救框架描述非个人困境时,人们更有可能做出功利主义判断,而个人困境中不存在框架效应(彭嘉熙, 2016)。梁凤华和段锦云(2018)以亚洲疾病问题和工厂风波为实验材料展开研究,被试在确定方案和风险方案间选择的同时,还需对两种方案进行道德判断。结果显示:正性框架下,被试认为确定性方案更道德,在负性框架下,被试认为风险性方案更道德。然而当要求被试以第三者的视角对情境中人物的行为选择进行道德判断时,框架效应减弱。研究者认为当个体对他人的道德行为进行评价时,会更多地调动认知过程,基于情绪直觉的道德判断过程让位于基于认知的道德判断过程,增强道德判断中的认知控制过程可能减弱甚至消除框架效应。

道德和语言都是人类所特有的现象,人们会习惯性地对社会事件及个体进行道德判断,通过这种价值判断过程彰显一个社会或个人所崇尚的道德价值取向。道德领域中的外语效应以及框架效应的发现说明,人们在道德判断形成过程中会受到来自道德事件语言形式的影响。框架效应反映的是来自事件背景信息的语言组织方式的影响,而外语效应的存在进一步说明事件背景的语言呈现形式也会影响道德判断结果。那么,当道德事件背景信息以不同的语言和正负性框架呈现时,会对个体的道德判断产生何种影响呢?根据控制加工增强理论,在外语语境下,道德判断过程中认知的作用得以增强(Cipolletti et al., 2015; Costa et al., 2014)。当个体采用更为审慎、理性的模式进行道德抉择时,理应更不容易受到事件背景语言组织方式的影响,因而外语可能降低甚至消除正负属性框架的影響。目前已经有研究发现外语也可以降低风险决策领域中的框架效应,当用外语的形式呈现亚洲疾病问题时,个体在获益和损失框架下的选择偏好更为一致,表现出框架效应的减少(Keysar et al., 2012; Costa, Foucart, Arnon, Aparici, & Apesteguia, 2014;

Winskel, Raitiamkul, Brambley, Nagarachinda, & Tiencharoen, 2016)。那么,外语是否能够消除道德事件背景信息的框架表征对道德判断的影响?到目前为止,尚未有人进行此类研究。目前道德领域中的外语效应多表现为:在外语语境下进行判断会产生更为功利化的道德判断结果。使用外语进行道德决策能否带来一些更正面的作用?比如减少甚至消除道德判断中的框架效应。据此,本研究以Greene(2004)个人和非个人困境为道德判断材料,道德材料语言设置为母语和第二语言(英语),道德框架设置为正性和负性框架,试图探讨道德事件的语言呈现形式以及正负性框架在道德判断过程中的影响,以及用外语的形式呈现道德材料能否消除框架表征对道德判断的影响。研究假设如下:

(1)在中文语境中,正负性框架只影响非个人困境的道德判断结果;相较于负性框架下,以正性框架描述非个人困境时,被试做出功利主义判断的可能性显著增加,然而在个人困境中,正负性两种框架下被试做出功利主义判断的可能性差异不显著。

(2)以外语的形式呈现道德困境能够消除框架表征对道德判断的影响,在非个人困境中,英文材料组被试在正负两种框架下做出功利主义判断的可能性差异不显著。

2 方法

2.1 被试

选取219名福建某高校大学生进行施测,被试平均年龄20.36±1.22岁,所有被试随机分配到中文组(道德材料语言为中文)或英文组(道德材料语言为英文)。英文组有6名被试对部分道德材料的理解程度评分低于4分,该6名被试的实验数据被剔除。最终有效被试213名,中文组有效被试106名,其中男生47人,女生59人,正性框架组52人,负性框架组54人;英文组有效被试107名,其中男生48人,女生59人,正性框架组52人,负性框架组55人。所有被试的母语均为中文,英语为其唯一掌握的外语,英文组所有被试均达到大学英语四级水平,且阅读理解部分得分均高于150分。

2.2 实验设计

本研究采用2(道德材料语言: 中文/英文)×2(框架类型: 正性/负性)×2(道德困境类型: 个人/非个人)三因素混合实验设计。其中道德材料语言和框架类型为被试间变量,道德困境类型为被试内变量,因变量为被试做出功利主义判断的可能性。

2.3 实验材料

实验材料为四则道德困境,改编自Conway和Gawronski(2013)研究中的道德材料,其中包括个人困境二则,非个人困境二则。采用直译的方式将英文版材料翻译为中文,分别用正性、负性两种框架语言对道德材料进行改编,邀请三名熟练掌握中英双语的心理学专业研究生将改编后的中文版道德材料回译为英文,并对中英两版道德材料进行语词方面的修改,最终由大学英语教授进行评估,保证中英两个版本意思相同。因此每则道德材料均有中文、英文、正性框架、负性框架四个版本。下面以一则烟雾泄漏材料为例进行说明。

基本情境:你是某医院的工作人员。由于隔壁某大楼突然发生事故,致命的烟雾进入到该医院的通风系统中。医院的一间病房里住着3名病人,另一间病房里住着1名病人。如果不采取任何措施,烟雾将扩散到住着3名病人的房间,造成他们窒息死亡。唯一挽救他们的办法是你按下某个控制开关,烟雾将绕过这3名病人的房间,进入住着1名病人的房间,造成该名病人窒息死亡。

正性框架:你若不按下控制开关,这名病人能存活;若按下控制开关,3名病人能获救。

负性框架:你若不按下控制开关,3名病人会死亡;若按下控制开关,这名病人会死亡。

阅读完上述情境后,被试需回答:你在多大程度上可能按下控制开关?1到7点评分,1=完全不可能,7=完全可能。

2.4 实验程序

本研究采用纸笔测验,被试需完成相应实验条件下的四则道德判断任务,对多大程度上可能采取功利主义判断进行评分(1到7点评分,分数越高表示可能性越高),英文组被试还需对每则道德材料情境的理解程度进行自陈评定(1到7点评分,分数越高表示理解程度越高)。道德材料的呈现顺序在不同被试间进行了平衡。完成道德判断任务后,所有被试需填写人口学资料,最后所有参与实验的被试均得到一份小礼物。

3 结果

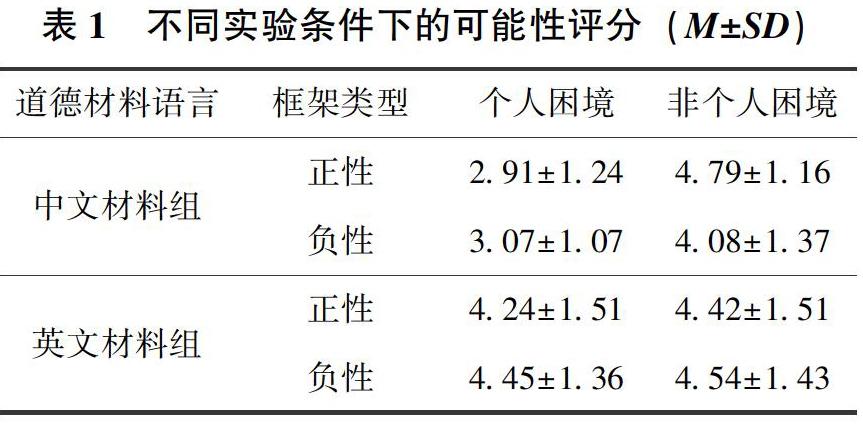

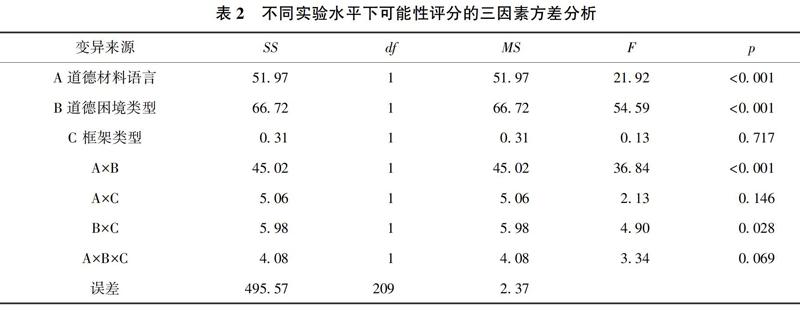

以被试对两则个人困境材料的可能性评分的均分作为被试在个人困境中采取功利主义判断的可能性评分,同样地,以被试对两则非个人困境材料的可能性评分的均分作为被试在非个人困境中采取功利主义判断的可能性评分。不同语言材料以及不同框架下被试在个人或非个人困境中采取功利主义判断可能性的平均数和标准差见表1。对数据进行2(道德材料语言:中文/英文)×2(框架类型:正性/负性) ×2(道德困境类型:个人/非个人)重复测量方差分析,结果表明(见表2):道德材料语言的主效应显著(F(1, 209)=21.92,p<0.001),英文材料组被试采取功利主义判断的可能性显著高于中文材料组;道德困境类型的主效应显著(F(1, 209)=54.59,p<0.001),被试更不可能在个人困境中做出功利主义判断。框架类型的主效应不显著(F(1, 209)=0.13,p>0.05)。

道德材料语言和道德困境类型的交互效应显著(F(1, 209)=36.84,p<0.001,η2p=0.15)。简单效应检验结果显示:对于个人困境,英文材料组被试做出功利主义判断的可能性显著高于中文材料组(p<0.001),而对于非个人困境,中文材料组和英文材料组被试做出功利主义判断的可能性差异不显著(p>0.05),因此道德外语效应只存在于个人困境中。

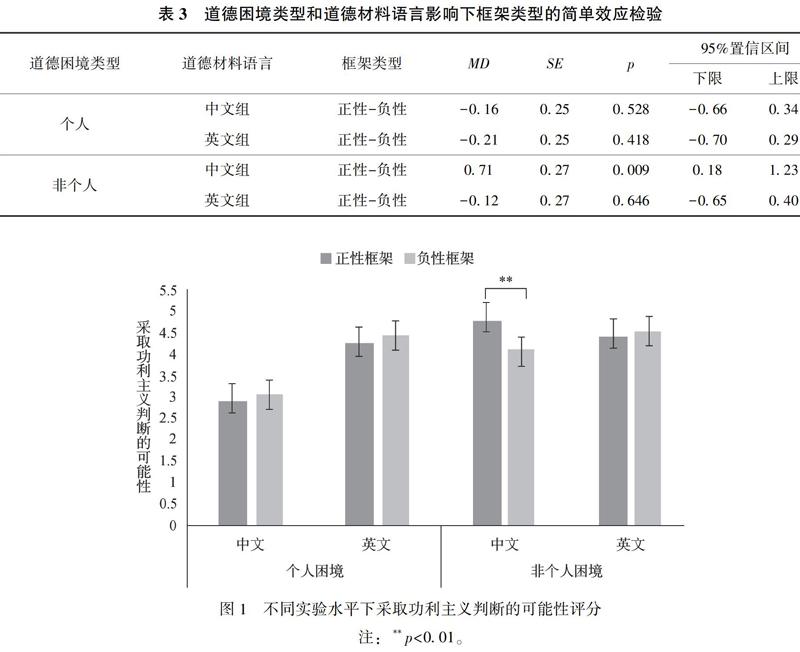

道德困境类型与框架类型的交互效应显著(F(1, 209)=4.90,p=0.028,η2p=0.023),并且道德材料语言、道德困境类型和框架效应三者交互效应边缘显著(F(1, 209)=3.34,p=0.069, η2p=0.016)。简单效应检验结果见表3。如图1所示:在非个人困境中,中文材料组被试在正性框架下做出功利主义判断的可能性显著高于负性框架下(p=0.009),英文材料组被试在正负两种框架下做出功利主义判断的可能性不存在显著差异(p>0.05)。而在个人困境中,中文和英文材料组被试在两种框架下做出功利主义判断的可能性均不存在显著差异(p>0.05)。因此在中文语境下,非个人困境的道德判断会受到正负性框架的影响,在正性框架下人们更可能采取“杀少救多”的功利主义判断,然而在英文语境下这种框架效应得以消除。

4 讨论

4.1 正负性框架对道德判断的影响

本研究以Greene(2004)的个人和非个人困境为道德判断材料,道德材料语言设置为母语和外语(英语),每则道德材料均以正/负两种框架语言来表述行为结果,试图探究以外语的形式呈现道德材料能否消除框架表征对道德判断的影响,研究假设均得到证明。首先,在中文语境下,非个人困境中存在框架效应,当以正性框架描述行为结果时,被试采取功利主义判断的可能性显著高于负性框架下,而正负性框架并不影响个人困境的道德判断结果,该结果与彭嘉熙(2016)研究相符。对于框架效应的产生研究者提出了许多理论,动机理论认为框架效应是情绪反应的结果(Mellers, Schwartz, & Ritov, 1999)。正性框架下人们处于积极的情绪状态,正性框架描述突出“多数人获救”的正面结果,而负性框架描述诱发消极情绪,突出“有一人牺牲”的行为代价,因而以正性框架语言描述行为结果能增加人们做出功利主义判断的可能性。以天桥困境和电车困境为例,天桥困境中推人下桥引发的负性情绪十分强烈,等同于亲身违禁杀死一个人,根据“双加工理论”的解释,由于直觉加工优于控制加工,因而绝大多数人都避免“杀一救五”的功利主义判断(Greene et al., 2004)。此时无论是正性还是负性框架表征都不影响直觉加工的优势地位,所以个人困境中较不容易出现框架效应。电车困境中同样是以牺牲一人为代价,伤害行为的实施手段是按下开关这样非间接接触的方式,削弱了牺牲一人带来的情绪厌恶和道德违背感,致使任何一种加工的优势都不突出。由于正性框架描述引发较小的负性情绪,促使认知发挥作用,从而增加功利主义判断,而以负性框架进行描述时,会较大程度地喚醒负性情绪,由情绪驱动的道义论判断更占优势,人们做出功利主义判断的倾向减弱(彭嘉熙, 2016)。因而在非个人困境中会出现明显的框架效应,在正性框架描述下人们采取功利主义判断的可能性增加。

4.2 外语消除道德判断中的框架效应

框架效应只出现在母语语境中,当以英文呈现非个人困境时,被试在正负两种框架下采取功利主义判断的可能性不存在显著差异,在英文语境下,非个人困境中的框架效应消失了。依据控制加工增强理论,外语能够加强道德判断中控制加工的作用(Cipolletti et al., 2015; Costa et al., 2014)。由于双语切换可以增强认知控制(Wu & Thierry, 2013),同时外语背景下个体在决策过程中会投入更多的认知努力,致使个体采用更为细致、审慎的加工模式,当个体对材料语义进行更为深思熟虑的理性分析时,也就更不容易受到道德材料语言表征的影响。控制加工增强理论得到外语效应的一系列研究结果的支持,由于在外语语境下道德判断过程中认知加工的作用得到增强,因此个体在道德困境中做出功利主义判断的可能性显著增加(Cipolletti et al., 2015; Corey et al., 2017; Costa et al., 2014; Geipel et al., 2015a)。在外语语境下进行风险决策时,人们能克服风险厌恶,更少地出现违背理性原则的模糊规避现象与热手效应(Costa et al., 2014; Gao, Zika, Rogers, & Thierry, 2015)。

从情绪的角度出发,直觉加工减弱理论也可以对研究结果进行解释,该理论给出了道德外语效应形成机制的另一种解释。直觉加工减弱理论认为道德外语效应是道德判断过程中直觉加工的作用被弱化的结果,外语可能削弱了某种与道德事件相关的直觉自动反应(Geipel et al., 2015a)。大多数的双语者多是在课堂等非渗透环境下习得外语的,接触以及使用外语的范围仍然有限,这种语言习得环境难以为语言和感觉的结合提供机会,使得外语所负载的情感、生理体验都要比母语更弱。生活中我们亦能够感受到,高情绪性的词语用外语表述更容易脱口而出,例如外语能够缓解用母语表述禁忌语时所带来的尴尬,原因就在于外语引起的情绪反应要低于母语(Caldwell-Harris, 2014; Pavlenko, 2012),这体现了二语的离身性,虽然我们对外语语义信息理解充足,却不能同母语一般感同身受(张诗容, 胡平, 2017)。由于外语语境中个体感受到的情绪强度减弱,无论是正性框架下引发的积极情绪,还是负性框架下引发的消极情绪,两种框架所引发的情绪对道德判断的影响减少,因而在外语背景下非个人困境中正负性框架的影响消失了。控制加工增加和直觉加工减弱两种理论本质上并不矛盾,既然道德判断是直觉加工和控制加工两者相互竞争的结果,那么一方作用减弱,另一种加工的作用便会增强,反之亦然。因此外语可能既增强了道德判断中认知推理的作用,同时减少了框架表征所引发的情绪的影响,通过两方面作用增加了个体判断决策中的理性,使得道德判断更不容易受到框架效应的影响。

如今,越來越多的人不可避免地需要在外语环境下做出决策,外语效应的发现进一步打破了以往的认知。道德事件的信息呈现的语言形式会对道德判断产生影响,在外语背景下进行道德决策会带来对一般道德违禁事件更宽容的道德谴责(Geipel et al., 2016),以及在道德困境中更为功利化的道德选择(Corey et al., 2017; Costa et al., 2014; Geipel et al., 2015a)。本研究发现使用外语进行决策能够对道德判断产生积极的影响,消除框架效应,使得双语者免受道德信息语言组织方式的影响。目前道德领域中对外语效应的研究多集中于道德困境,在一般道德事件中探讨道德事件语言形式以及框架表征的影响,是未来研究可以进行探讨的一个方向。

5 结论

在母语语境中,正负性框架能够显著影响非个人困境的道德判断,当以正性框架描述非个人困境时,相较于负性框架下,个体更可能做出功利主义判断;然而外语语境下这种框架效应得以消除,当以英文的形式呈现非个人困境时,两种框架下个体做出功利主义判断的可能性无显著差异。

参考文献

梁凤华, 段锦云 (2018). 道德判断中的框架效应: 一个新的视角. 心理学探新, 38(1), 42-48.

彭嘉熙 (2016). 决策中的自我框架, 混合框架, 道德框架效应研究. 博士学位论文. 第四军医大学

张诗容, 胡平 (2017). 外语效应: 证据、机制与前瞻. 中国临床心理学杂志, 25(1), 45-49.

Alter, A. L., Oppenheimer, D. M., Nicholas, E., & Eyre, R. N. (2007). Overcoming intuition: Metacognitive difficulty activates analytic reasoning. Journal of Experimental Psychology General, 136(4), 569-76.

Caldwell-Harris CL. (2015). Emotionality differences between a native and foreign language: Implications for everyday life. Current Directions in Psychological Science, 24(3), 214-219.

Cipolletti, H., Mcfarlane, S., & Weissglass, C. (2015). The moral foreign-language effect. Philosophical Psychology, 29(1), 1-18.

Conway, P., & Gawronski, B. (2013). Deontological and utilitarian inclinations in moral decision making: A process disssociation approach. Journal of Personality and Social Psychology, 104(2), 216-235.

Corey, J. D., Hayakawa, S., Foucart, A., Aparici, M., Botella, J., Costa, A., et al. (2017). Our moral choices are foreign to us. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 43(7), 1109-1128.

Costa, A., Foucart, A., Arnon, I., Aparici, M., & Apesteguia, J. (2014). “Piensa” twice: On the foreign language effect in decision making. Cognition, 130(2), 236-254.

Costa, A., Foucart, A., Hayakawa, S., Aparici, M., Apesteguia, J., Heafner, J., & Keysar, B. (2014). Your morals depend on Language. PLoS One, 9(4), e94842.

Cushman, F. (2008). Crime and punishment: Distinguishing the roles of causal and intentional analyses in moral judgment. Cognition, 108(2), 353-380.

Cushman, F., & Young, L. (2011). Patterns of moral judgment derive from nonmoral psychological representations. Cognitive Science, 35(6), 1052-1075.

Gao, S., Zika, O., Rogers, R. D., & Thierry, G. (2015). Second language feedback abolishes the “hot hand” effect during evenprobability gambling. Journal of Neuroscience, 35(15), 5983-5989.

Geipel, J., Hadjichristidis, C., & Surian, L. (2015a). The Foreign Language Effect on Moral Judgment: The Role of Emotions and Norms. PLoS One, 10(7), e0131529.

Geipel, J., Hadjichristidis, C., & Surian, L. (2015b). How foreign language shapes moral judgment. Journal of Experimental Social Psychology, 59, 8-17.

Geipel, J., Hadjichristidis, C., & Surian, L. (2016). Foreign language affects the contribution of intentions and outcomes to moral judgment. Cognition, 154, 34-39.

Greene, J. D., Morelli, S. A., Lowenberg, K., Nystrom, L. E., & Cohen, J. D. (2008). Cognitive load selectively interferes with utilitarian moral judgment. Cognition, 107(3), 1144-1154.

Greene, J. D., Nystrom, L. E., Engell, A. D., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2004). The neural bases of cognitive conflict and control in moral judgment. Neuron, 44(2), 389-400.

Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment. Psychological Review, 108(4), 814-834.

Keysar, B., Hayakawa, S. L., & An, S. G. (2012). The foreignlanguage effect: Thinking in a foreign tongue reduces decision biases. Psychological Science, 23(6), 661-668.

Mellers, B., Schwartz, A., & Ritov, I. (1999). Emotion-based choice. Journal of Experimental Psychology: General, 128(3), 332-345.

Pavlenko, A. (2012). Affective processing in bilingual speakers: disembodied cognition? International Journal of Psychology, 47(6), 405-428.

Rand, D. G., Greene, J. D., & Nowak, M. A. (2012). Spontaneous giving and calculated greed. Nature, 489(7416), 427-430.

Winskel, H., Ratitamkul, T., Brambley, V., Nagarachinda, T., & Tiencharoen, S. (2016). Decision-making and the framing effect in a foreign and native language. Journal of Cognitive Psychology, 28(4), 427-436.

Wu, Y. J., & Thierry, G. (2013). Fast modulation of executive function by language context in bilinguals. Journal of Neuroscience, 33(33), 13533-13537.