钱谦益的藏书轶闻

本文作者江澄波,1926年出生于苏州的古书店世家。他一生与古书相伴,在古籍修复领域颇有建树,对历代古刻及名人抄校善本书具有较高的鉴定能力,被称为“苏州一宝”“书林活字典”。著有《古刻名抄经眼录》《江苏活字印书》,极具学术价值。在抢救古籍珍本、提供资料方面作出重要贡献,曾协助促成“过云楼藏书”归公。

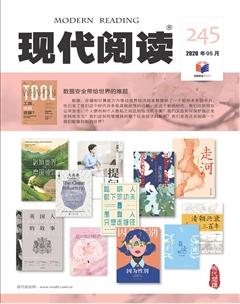

钱谦益是明末清初著名的文学家和藏书家。他的学问渊博,在当时文坛上也是声华烜赫,无与为比的。他的诗词文章如《牧斋初学集》《有学集》《投笔集》等,至今仍是研究古典文学和历史的重要资料。这和他的善于访书、藏书和读书有很大关系。

钱谦益(1582—1664)字受之,号牧斋,晚号蒙叟,别署东涧遗老、绛云老人、石渠旧史、海因弟子、江村老友、莪眉老行僧、彻修和尚等。苏州府常熟县人。明万历三十八年(1610)考中进士,历任翰林院编修、太子中允、礼部右侍郎、翰林院侍读学士等职。因与明末权臣温体仁争权被革职,后又入狱,释放后回常熟。清顺治二年(1645)降清,任礼部右侍郎管秘书院事。充修《明史》副总裁。在职六月即返乡,以文学标榜东南,后进奉为坛坫。他的早期诗文《牧斋初学集》一百一十卷,在明崇祯十六年(1643)时,由他的学生瞿式耜为之校刻行世,写刻俱精,向负盛名。南明时及入清后所作,则在他身后,于康熙甲辰年(1644),有邹铉序刻五十卷本。后二十年又有金匮山房刊五十一卷本。另有其侄孙钱曾所作《初学》和《有学》二种诗集的笺注本。他还辑明人诗为《列朝诗集》(附有作者小传)由汲古阁主人毛晋刻成,惜乎到了乾隆年间纂修《四库全书》时因其内容“语涉诽谤”被禁毁,直至清末始有印行。

钱谦益嗜书成癖,且有惊人的记忆力。秀水曹溶在《绛云楼书目题辞》中说他读过的书皆“能言旧刻如何?新版若何?中间差别几何?验之纤悉不爽。”他涉猎广博,于书无所不读。他在青年时代就喜欢结交文人学士,只要听到哪家有书有学问,他就与之交往。为了求得古本、珍本,他到處访书,不久,他家门口几乎天天都有书商前来卖书,甚至“奔赴捆载无虚日”。为了求得秘本,他不惜重金购买,不辞辛苦四处寻访。

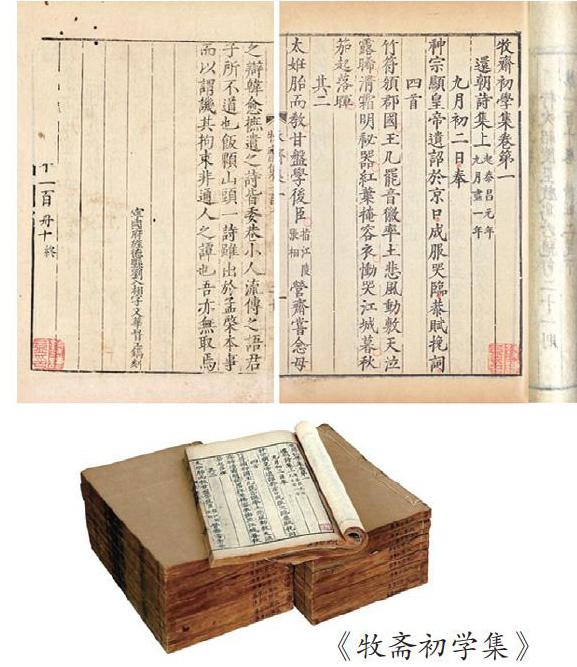

高诱注《战国策》一书,经过前人校对疑误,采用正传补注,是极为珍贵的版本。钱谦益得知后,“叹其佳绝”,悬重金征购,未能如愿。经过多年搜访,终于在无锡安国子孙那里找到了这部书。他一见此书,舍不得放手,遂以二十千购得之。他事后高兴地对人说:“得到此书,比获得一船珍珠还要宝贵呢!”

钱谦益酷爱古书,他所收藏的,主要是宋元版本,对明刊及抄本,尚不重视。唐朝元稹所著《微之集》是他非常喜欢读的书,但他仅藏有明代翻刻本和明人抄本,文章内容缺字很多。因而他一直在寻找宋刊本。后来他终于得到了宋版的《元微之集》,看后才知道抄本和翻刻本都出于宋本,但因年代久远,有些地方字迹脱落不清,所以只得空缺。对此他深以为憾。他决心继续探访宋刻的初印本。明末他到处访求,有一天在京城的一座破殿里,发现了宋版初印的《元微之集》,急忙带回家中,和旧藏书对校,发现诸本所缺之字,这一本上全部完整无缺。他欣喜若狂,立即把诸本中的空缺字补齐。得意之馀,信笔作跋,有云:“……乱后余在燕都,于城南废殿得元集残本,向所缺误,一一完好。暇日援笔改正,豁然如翳之去目,霍然如疥之失体。微之之集,残缺四百馀年而一旦复完。宝玉大弓其犹有归鲁之征乎!著雍困敦之岁皋月廿七日,东吴蒙叟识于临顿里之寓舍。”著雍困敦为戊子年,皋为五月,作跋时间实为清顺治五年(1648)五月。他正侨寓苏州临顿里(一说是拙政园)。

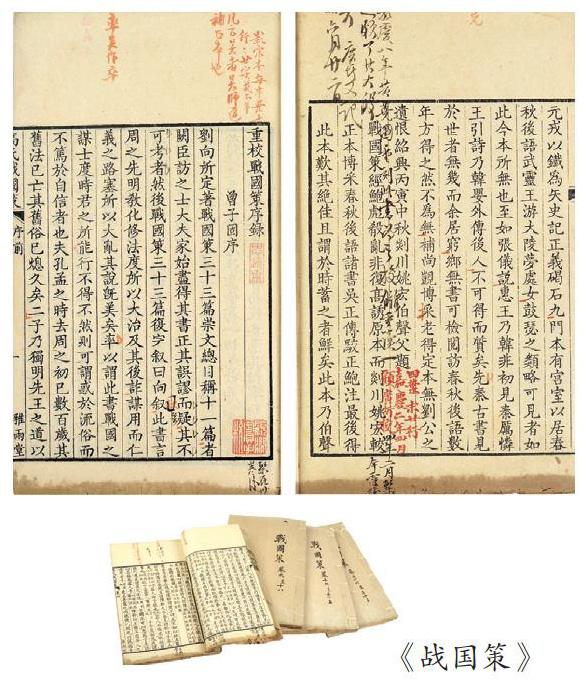

元代赵孟頫旧藏宋版《两汉书》,明代藏书家太仓王世贞以卖掉良田一庄的代价从书商手中换得。后又散落民间。为能够得到这部书,钱谦益花费了几年时间到处寻访。真是精诚所至,金石为开,终于发现了它的下落,以一千二百金的高价买了下来:但是后汉部分已缺去二册,未免美中不足。谦益遍嘱书商欲补其缺。后来有一书商去乌镇,停船河下,自己上岸买面,看到面店主人在败簏中拿出两本书,撕开了包面,细看竟是宋版《后汉书》,大为惊喜,连忙出数文钱买下来。但又发现首页已缺,问主人,店主不以为意说:“刚才对面人家裹了面去了,要回来好了。”终于并首页获全。书商连夜赶往常熟,谦益见后欣喜若狂,款以盛筵,予以廿金,是书终成完璧(《牧斋遗事》)。

这部《两汉书》是南宋时重刊北宋本。字大如钱,纸洁如玉。共八十四册,锦套十函。从赵孟頫家散出后,一度为苏州人吏部尚书陆完所藏。再为太仓王世贞以一庄易得。谦益从徽州富商家里购得,存放在常熟城中方桥老宅,收藏了二十多年。在崇祯十六年(1643)转让给了他的学生宁波人谢三宾。事后他说:“床头金尽,生平第一杀风景事也。此书去我之日,殊难为怀。李后主去国听教坊杂曲,挥泪别宫娥,一段凄凉景色约略相似。”

此书在清雍正年间贡入内府。乾隆皇帝见到后,十分喜爱,亲笔御题,评曰:“内府藏旧刻书甚夥,而前后汉书雕镌纸墨并及精妙,实为宋本之冠。”可惜这部稀世之宝在嘉庆二年(1797)武英殿火灾时焚毁。现在只能在《天禄琳琅书目》宋版史部著录的提要中窥见它的面貌。

钱谦益中年时曾筑拂水山房以存放藏书。后又先后收得了苏州刘风、钱榖,常熟杨仪、赵用贤四大藏书家的旧藏,故又在红豆山庄建造了绛云楼,把自己所收书籍重加整理,分类编目,装满了七十三个大书柜,储藏于楼中。娶柳如是后,常与柳坐绛云楼中展读书卷,柳为钱查找书籍,每查必得,用事差误,多能随口辨正,与士大夫谈论,亦面无难色,因而钱谦益十分看重她,常称为柳儒生。谦益一生于官场很不得志,到了暮年更是百感交集。但是图书却给他带来了莫大的安慰。他常对着满楼古书,高兴地自言自语:“吾晚而贫,书则可云富矣。”同时人曹溶在《绛云楼书目题辞》中说钱氏的藏书“所积充韧,几埒内府。”一家人藏书,几乎可与皇家内府相比,可见其收藏之富了。到了顺治七年(1650),一天夜里,他的小女儿和乳母在楼上嬉闹,不当心让烛火烧着了废纸,引起了大火,几乎把绛云楼的藏书全部烧毁。相传当时他痛不欲生,悲愤地高呼:“天能烧我屋内书,不能烧我腹内书!”此后他一面整理少量烬馀图书,一面继续收藏,直到他八十三岁去世之前,才把自己的诗文定稿和绛云楼烬馀之书,全部赠给了他的族孙钱曾。就是这些烬馀,珍本仍不少,《读书敏求记》和《述古堂书目》中著录的一大部分,都来自那里。抗战时期在苏州发现的惊人秘笈——《脉望馆钞校本古今杂剧》就是其中之一。另外还有钱谦益著《大佛顶首楞严经疏解蒙钞》手稿本,残存卷五、八、九卷,现藏于上海图书馆。

经我亲眼目睹的绛云楼烬馀之物,有元和管礼耕旧藏的严君平《道德指归论》。抗战胜利前夕,售于文物收藏家张珩(葱玉)。虽已事隔数十年,我仍念念不忘,想知道它的下落。前几年遍检《中国古籍善本书目》,未见著录,认为可能已流往国外。最近有幸得见台湾《国立中央图书馆善本题跋真迹》,书跋俱在,如见故人。为此特将钱谦益和管礼耕原跋录出,以存苏州文献。

(摘自北京联合出版公司《吴门贩书丛谈》 作者:江澄波)