民国时期的中小学国语教育改革

民国时期,“国语”这个概念所引发的在全国的活动,主要体现在全国中小学的国语教育,也体现在全国社会推广上,成为近代中国言语教育的空前的成果。

近代中国改革家们总算看明白,中华民族进步的根本在于要将孩子们的教育推向与世界接轨的新方式、新内容。新方式就是不再死读书,科学安排时间与进度;新内容就是以“国语”各方面为表征的丰富内容。而要得到这些变革,就必须提到在19世纪末,中华民族在面临空前巨大的危险的压力下,将实行了千年以上的科举制,在明清两朝时以八股文录取人才的旧教育制度,连根拔去。最先是光绪皇帝在1898年1月6日发布上谕,说是按照严修的建议,不考八股,改考六艺。接着张之洞、陈宝箴奏请废止诗赋小楷。1903年奏定学堂章程,1903年袁世凯、张之洞奏请递减科举。到1905年,各省督抚会奏停科举以广学校之后,这才上下一致地实现了改革。这并非八股文的错,而是全民实际进步的急需。

那么,中国的教育宗旨也就发生巨大变革,1902年,梁启超发表《论教育当定宗旨》一文,他提出:“教育之意义,在养成一种特色之国民,使结团体,以自立竞存于列国之间,不能为一人之才与智云也。”由此,新教育成为近代中国人热议的大问题,也在几十年间,不断地在社会实践中改变。并进入早期的各种中国宪法草案内,成为国家大法中的一部分。

中小学校的国语教育,自然就是全新的问题,除了教员培训之外,主要就是新教材的产生与审定,也就是以什么样的文章作为国语的代表呢?这是个很困难的任务,这件事的进行是与国音方案的产生基本同步的,国音方案在民國初年被批准后,就在教育部内设立机构来编纂国定教科书,主编者为熊崇煦及陈润霖、李步青、黎锦熙等人,他们实在没有编出什么合适的教材。而各地一些学校,则不能等待,如北京的孔德学校在1918年就自编国语读本,江南则更多。在1919年统一会开第一次大会,刘复、周作人、胡适、朱希祖等人提出“国语统一进行方法”的议案,其中第三件事为“改编小学课本”,其中写道:统一国语既然要从小学校入手,就应当把小学校所用的各种课本看

作传布国语的大本营;其中国文一项,尤为重要。如今打算把“国文读本”改作“国语读本”;国民学校全用国语,不杂文言,高等小学校酌加文言,仍以国语为主体。“国语”科以外,别种科目的课本,也该一致改用国语编辑。

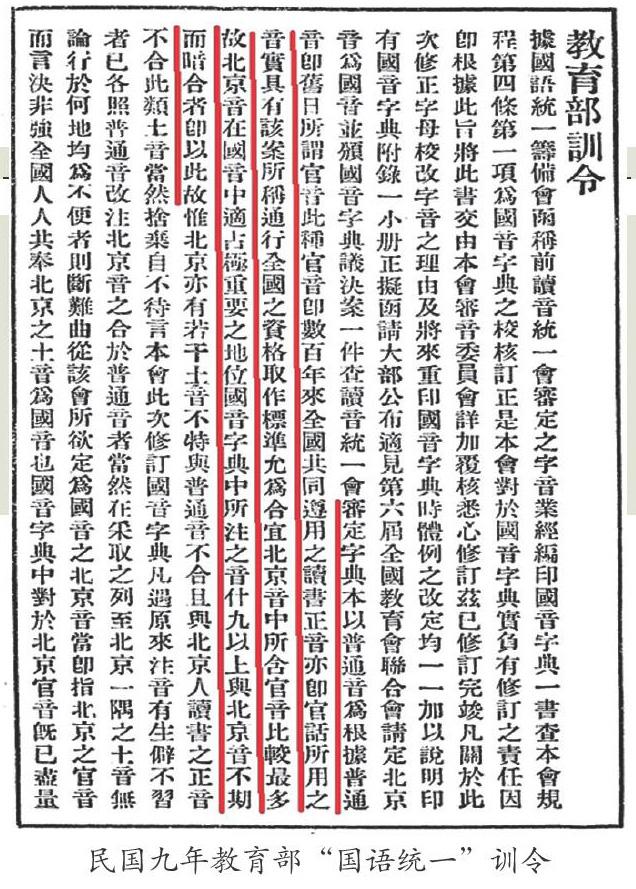

到1920年教育部令第八号宣布:

国语要旨,在使儿童学习普通语言文字,养成发表思想的能力;兼以启发其德智。首宜教授注音字母,正其发音。次授以简单语词语句之读法、书法、作法。渐授以篇章之构成。并采用表演、问答、谈话、辩论诸法,使练习语言。读本宜取普通语体文,避用土语,并注重语法之程序。其材料,择其适应儿童心理并生活上所必需者用之。国语作法,宜就读本及其他科目已授事项,或儿童日常闻见与处世所必需者,令记述之,以明敏正确为主。书法用字体,为楷书及行书。凡语言文字,在教授他科目时,亦宜注意练习。遇书写文字,务使端正敏捷,不宜潦草。

黎锦熙评价1920年教育部令,说是“把中国教育的革新,至少提早了二十年”,那自然是因为国语的规定原则清晰,相对易于执行。

胡适教授提出一个理想的原则,写在《中学国文的教授》一文中,他道:

我承认元年定的标准不算过高,故斟酌现在情形,暂定一个中学国文的理想标准:1.人人能用国语(白话)自由发表思想——作文,演说,谈话——都能明白通畅,没有文法上的错误;2.人人能看平易的古文书籍,如《二十四史》《资治通鉴》之类;3.人人能作文法通顺的古文;4.人人有懂得一点古文文学的机会。

(摘自广西师范大学出版社《中国言语文化简史》 作者:钟少华)