错位与混乱:对发生期的中国现代浪漫主义文学的反省

内容提要:自18世纪以来,西方文学主潮经历了从古典主义到浪漫主义到现实主义再到现代主义,一直到今天的后现代主义——这么一个仍在进行的过程。虽然历史的、在场的“浪漫主义”运动发生于18世纪晚期而衰落于19世纪中期,但是由此而形成的“浪漫主义”观念却随着时间的推移不断叠加、演变。20世纪的第一个十年是“浪漫主义”在中国的发生期,“时间差”导致了“浪漫主义”在中国的错位与混乱,原本就相当复杂的“浪漫主义”因此变得更加斑驳迷乱。“树型结构”方法论是以“整体性研究”和“类型学研究”为基础,从“启蒙—革命”范式中确立浪漫主义类型的划分标准,并对每一种类型的中国现代浪漫主义文学进行知识考古,从而明晰浪漫主义进入中国新文学的真实状态。

一 引言

西方“浪漫主义”诞生于18世纪末期,作为一种文学运动,它一直持续到19世纪中期。与此同时,“浪漫主义”作为一种观念是一个动态演变的过程。从古典主义到浪漫主义到现实主义再到现代主义,西方文艺主潮的更迭变化与“浪漫主义”都存在或多或少的关联。“浪漫主义”在清末民初时期进入中国,它与西方“浪漫主义”存在一个世纪左右的时间差,二者之间的时间错位显而易见。正是这种“错位”现象的发生促使我们对中国现代“浪漫主义”文学进行重新审视。与此同时,“浪漫主义”国别史的差异,“浪漫主义”观念史中各种不同观点的并存使“类型学”研究显得尤为必要。本文正是以此为基础去重新审视发生期的中国现代“浪漫主义”文学。

二 “浪漫主义”文学在中国的入境发生及研究概况

西方的“浪漫主义”观念自清末民初时期进入中国,大致而言,是在20世纪的第一个十年。梁启超在1902年发表了《论小说与群治之关系》①,其中对小说进行了分类,认为小说的种类虽然很多,但不出理想派与写实派两种。文中的“理想派”在某种程度上是与浪漫派相通的。另一个比较突出的现象是对拜伦及其诗歌的翻译介绍。“拜伦在中国的传播有两次高潮,一次是从1902年到1917年,这段时期是中国翻译的初期,在十几年内有了梁启超、马君武、苏曼殊、胡适四个拜伦的《哀希腊》译本,可见知识界对拜伦的重视。”②除了胡适的译本是在1914年,其他三个都是在20世纪的第一个十年:梁启超是在1902年至1903年之间;马君武则在1905年第一次翻译了《哀希腊》全文;苏曼殊则是在1908年前后大量翻译了拜伦的作品。③比较而言,这一时期的鲁迅对浪漫主义作家的引介更具系统性,《摩罗诗力说》便是典型的表现。也可以说,“浪漫主义”在中国的正式发生亦在鲁迅处,即1908年前后。

从近几十年对中国现代浪漫主义文学研究的现状来看,存在几个比较明显的特征,首先是“整体性”的研究思路。

如果考虑海外的中国浪漫主义文学研究,那么,李欧梵的《中国现代作家的浪漫一代》应当值得我们注意。该著共分为四个部分。第一部分背景,第二部分两位倡导者,第三部分浪漫的左派,第四部分浪漫的一代:同一主题的变奏。作者首先对当时的文化背景、文学背景进行了考察,描述了三个现象,即文化界、文坛和文人。接着由背景进入具体的代表性作家。代表性作家呈现出较为明显的阶段划分:源头——倡导者——演变(变化或变奏)。源头的作家主要有两位,一个是林纾,另一个是苏曼殊;倡导者着重提到两位:一位是郁达夫,另一位是徐志摩;变奏到浪漫的左派,代表性的作家主要有三位:郭沫若、蒋光慈、萧军。所谓的七位代表性作家即是作者的材料或史料部分;最后得出结论,可谓论从史出:中国现代作家的浪漫一代,它是如何发生、演变的;以及它为什么是这样演变;甚至进入下一时代之后,它的演变又将呈现出什么样的面貌。该书于1970年写成(博士学位论文),1973年出版,他集中研究的是由晚清(林纾、苏曼殊)至20世纪五六十年代的中国浪漫主义文学,在结论中作者提到“两种浪漫主义典型”,“这两类英雄可以视作西方浪漫遗产支配中国文学界的两种模式。西方浪漫主义最流行的两位提倡者的名字,可以用来指明这两种类型:少年维特般的(消极而多愁善感的)和普罗米修斯似的(生机勃勃的英雄)”。④以上种种,我们能看出方法论中的两种主要倾向:首先,对中国浪漫主义文学的知识考古研究,这属于对浪漫主义文学的整体研究,即视浪漫主义文学为一个整体,探索它在中国现代文学中的发生演变轨迹;其次,分析不同类型的浪漫主义,所谓消极而多愁善感型与生机勃勃型,换言之,即积极的浪漫主义与消极的浪漫主义。

回到中国境内,罗成琰的《现代中国的浪漫主义思潮》是对中国现代浪漫主义文学整体性研究的典型代表。该书一方面勾勒出了现代中国浪漫主义文学思潮的总体风貌;另一方面注重对这一思潮的理论探讨。在总体风貌上形成了一个大致轮廓,让读者对中国浪漫主义文学有一个较为清晰的印象;针对思潮的理论探讨,作者提出了一些有创建的观点,如浪漫文学思潮的特质、浪漫的诗学体系、浪漫的主题形态、浪漫的审美构成、浪漫的文化渊源等。随后,陈国恩的《浪漫主义与20世纪中国文学》旨在研究浪漫主义在20世纪中国的流变,对于浪漫主义的内涵外延着力不多,但着重强调了浪漫主义的本质,即“自由本质”⑤。朱寿桐的《中国现代浪漫主义文学史论》则从“激情论”出发,提出了浪漫主义的“三态四性”,“三态”即指“边缘的浪漫心态”“平民化的浪漫姿态”“自恋型的浪漫情态”⑥;“四性”则指“空间上的边缘性”“时间上的非古典性”“倾向上的非正统性”“风格上的非现实性”⑦。汤奇云的《中国现代浪漫主义文学思潮史论》主张从“欲望”出发回到“人的文学”这一基点来研究浪漫主义⑧,并认为“个人主义”是浪漫主义的理论核心⑨。

从上述的种种材料可以看出,这种“整体性”研究是近几十年中国现代浪漫主义文学研究的一个主要特征,并且,与“整体性”研究相随的是对中国现代浪漫主义文学的动态考察,即对中国现代浪漫主义文学的知识考古研究。

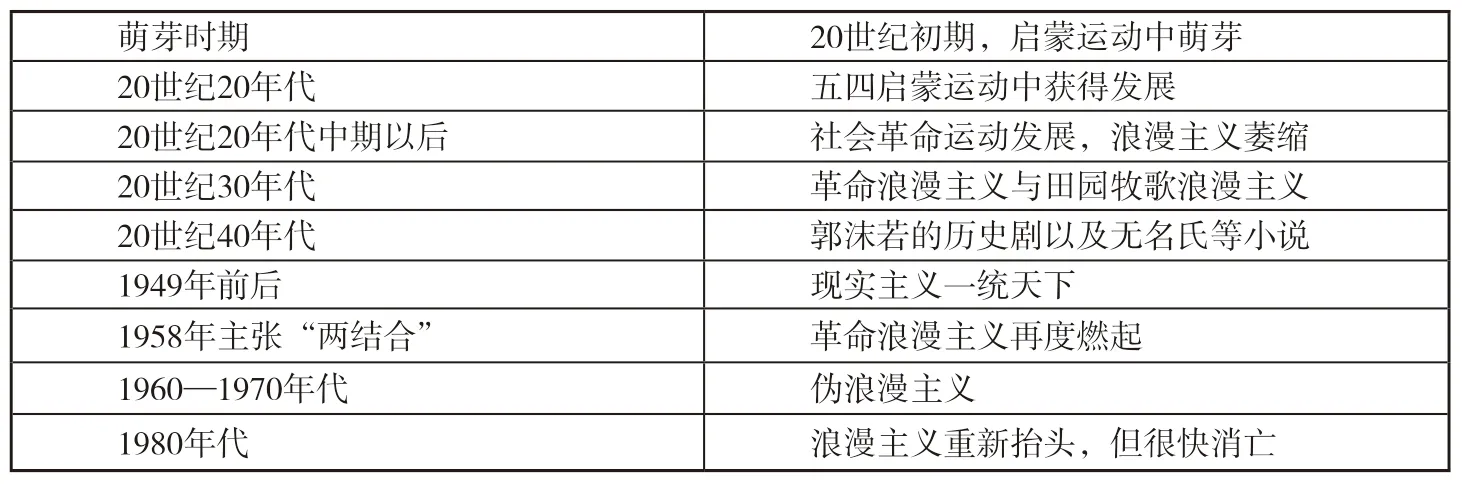

前文我们已经提到李欧梵《中国现代作家的浪漫一代》,该书中的知识考古学方法论是比较明显的。当然,这方面最为明显的代表应当是陈国恩的《浪漫主义与20世纪中国文学》,该书对中国20世纪的浪漫主义文学进行了详细勾勒:

萌芽时期 20世纪初期,启蒙运动中萌芽20世纪20年代 五四启蒙运动中获得发展20世纪20年代中期以后 社会革命运动发展,浪漫主义萎缩20世纪30年代 革命浪漫主义与田园牧歌浪漫主义20世纪40年代 郭沫若的历史剧以及无名氏等小说1949年前后 现实主义一统天下1958年主张“两结合” 革命浪漫主义再度燃起1960—1970年代 伪浪漫主义1980年代 浪漫主义重新抬头,但很快消亡

作者将“浪漫主义”视为一个整体,而后依据时间线索,观察这一整体在不同时间段的具体表现,随着时代、时间的变化,浪漫主义的外部面貌也随之改变。当然,在陈著之前的《现代中国的浪漫文学思潮》也对中国现代浪漫主义在中国的发生演变有过简单勾勒,该书最后附录“五四”新文学浪漫主义的兴衰,首先谈到了浪漫主义的发生,鲁迅与创造社、文学研究会部分作家,弥洒社,浅草社。接下来分析了对浪漫主义认识不深的几大原因。而后叙述了“五四”浪漫文学思潮的发展过程,分为高潮和低潮两个阶段,不同阶段不同时期呈现出不同的风貌特征。最后谈到“五四”浪漫主义文学由盛而衰,现实主义文学逐渐成为主流主潮,并对其原因进行分析。在陈著之后的《中国现代浪漫主义文学思潮史论》也有类似表现,该书的第九章至第十二章描述了中国现代浪漫主义1920年代至1940年代的面貌,即从1920年代的创造社到1930年代具有“自由主义”倾向的新月派以及京派再到1940年代战争文学中的浪漫主义形态。

综合上文所述的两个特征我们可以发现方法论上一个比较稳定的结构:首先,将“浪漫主义”视为一个整体,分析它的内涵外延、本质特征、核心观念等;其次,对这一“整体”进行动态关照,以时间为线索,结合时代因素,考察它在不同阶段的不同表现。与此同时,关于“浪漫主义”的类型学研究也在逐渐兴起。

俞兆平的《浪漫主义在中国的四种范式》是对中国现代浪漫主义文学的类型学研究的重要代表。比较前一时期的“整体性”研究和“知识考古学”研究,俞著显然注意到了“整体性”研究中存在的问题,如作者所言:“在以往的中国现代文学史或中国现代文学理论史上,由于未能进行具体的范式分类,往往把诸种形态的浪漫主义混为一谈……”⑩俞兆平无疑注意到了浪漫主义问题的复杂性,浪漫主义在欧美西方以及移植中国后,它都有不同形态的表现,因此,单纯把浪漫主义作为一个整体,或者仅仅把浪漫主义作为一个整体进行研究,这显然是不合理的。于是,作者以学科为标准将中国现代浪漫主义文学划分为四种类型:“20世纪中国文艺理论界对西方浪漫主义的接受可分为两个时期,界点约在1930年。此前,所接受的主要是以沈从文为代表的卢梭式的美学浪漫主义,以及早期鲁迅和林语堂所代表的尼采式哲学浪漫主义和克罗齐式心理学浪漫主义;在此之后,所接受的主要是以郭沫若为代表的高尔基式的政治学浪漫主义。”[11]类型学研究的另一个表现是2013年出版的《转型时期中国浪漫主义文学研究》,虽然其研究对象是20世纪70年代末期开始的中国浪漫主义文学,但在方法论上对“类型学”的强调应当值得借鉴。作者同样注意到了整体性研究的“零散无序”之不足,并进一步强调了类型学研究的必要。[12]可以看到,近几十年中国现代浪漫主义文学研究的主要是“整体性”研究、“知识考古学”研究以及“类型学”研究。从这些方法论的关系上看,后起的方法论之主要目的在于对前期方法论的补足,至少,“类型学”研究是对“整体性”研究的一种补足。“整体性”研究带有更多综合性,“类型学”研究则更倾向于分析,尽管各有所长,但也并非毫无瑕疵。因此,眼下的问题即是,建构一种什么样的方法论能够有助于我们研究上的扬长避短并深入浪漫主义的核心本质。

三 作为参照的“浪漫主义”观念史

我们知道,西方学术圈对“浪漫主义”这一现象的认识,至少存在两种对立的看法。一派认为:为“浪漫主义”定义必然是一件徒劳无功的事,因为其中包含太多的矛盾、冲突,这种不协调不和谐的因素的大量存在暗示着它的内部危机,因此必然导致这一概念的解体,最终走向虚无,A.O.洛夫乔伊是主要代表。他在《论诸种浪漫主义的区别》中指出,“那一术语所使用的诸种含义的明显矛盾与其数目的增加同步;这个问题从一开始就具有激发矛盾和滋生分歧的独特力量,一点也不随年份的推移而递减”[13]。另一派则认为,应该存在一种最低文学水平上的“浪漫主义”,所有被纳入“浪漫主义”范畴的文学都应该包含几项基本的核心内容,这是判断是否属于“浪漫主义”范畴的最低标准。这种观念的主要代表是勒内·韦勒克。如他所言:在所有这些方法和强调重点不同的研究著作中,有一个共同见解是令人信服的:这些著作都看到了想象力、象征、神话和有机自然界的含义,并且将其视为主体与客体、自我与世界、意识与非意识之间的分离的重大努力的一部分。这就是英国、德国和法国伟大浪漫主义诗人的中心信条。[14]

这两种截然相反的立场说明了“浪漫主义”以及“浪漫主义文学”本身的复杂性,同时也对我们的学者提出了要求,即研究这一对象的必要性与重要性。此外,尤其值得我们思考的问题在于:为什么会出现这种对立的现象?这就不得不重新回到欧美及西方“浪漫主义”观念史这个对象。雅克·巴尊在《古典的,浪漫的,现代的》一书的附录中提到《“浪漫”—— 一个现代用法的取样》,其中的材料分为四个部分:一是“五花八门的含义”;二是“形成对比的运用”;三是“历史上的用法与变形”;四是“有用的提醒”。除了第三部分的材料编排有比较明显的历史逻辑、历史意识之外,其他几部分的材料秩序混乱。本身作为研究对象的“浪漫主义”就相当复杂,倘若材料编排混乱,那么造成的结果只能是越来越乱、乱上加乱。这些材料对我们理解洛夫乔伊的立场或能提供某种帮助,尤其是第一部分“五花八门的含义”,作者列举了22种含义:有魅力的、无私的、华而不实的、不真实的、现实主义的、反理性的和唯物主义的、徒劳的、英勇的、神秘的、灵魂的、值得注意的、保守的、革命性的、夸夸其谈的、别致的、日耳曼的、无定式的、形式主义的、原则上的感情用事、空想的、愚蠢的、浪漫主义的但并不浪漫。[15]从上述的这部分材料来看,洛夫乔伊等的立场确实有一定道理,然而,当我们再度检视“浪漫主义”及“浪漫主义文学”观念史,结论却并不如此。

“浪漫主义”正式作为一种观念源于18世纪末的德国。在这一概念出现之初,亦即1798年前后,它主要以“灵感式”“顿悟式”的方式呈现。“浪漫风格”和“浪漫作家”作为名词,显然是诺瓦利斯在1798—1799年的发明。“浪漫作家”指的是他本人创作的那种类型的传奇故事和童话故事作家;“浪漫风格”则是这一意义上的“古典艺术”的同义词。[16]与此同时,弗里德里希·施莱格尔在《雅典娜神殿》(1798)中发表的著名论述片段116号,将“浪漫诗”定义为“普遍的进步的诗歌”,并把它与这样的一种浪漫小说的想法联系了起来。但是,以后在“谈诗”(1800)中,这一术语又获得了具体的历史含义:莎士比亚被认为奠定了浪漫戏剧的基础,浪漫风格也见于塞万提斯、意大利诗歌,见于“骑士文学、爱情和童话时代,而该概念、该词也就产生于此”。[17]奥古斯特·威廉·施莱格尔则认为,“ Romantic art and poetry delight in indissoluble mixtures; all contrarieties, nature and art, poetry and prose…the secular and the divine,art and death are all blended by it…the Romantic [is] forever striving after new and wonderful births.( Friedrich von Schlegel 1801-1804)”[18]( 浪漫的艺术和诗歌是不可溶解的混合物:所有的矛盾,自然和艺术,诗歌和散文……世俗和神圣,艺术和死亡都被它混合在一起……浪漫主义者永远在追求美好的新生事物。笔者译)显然,在这一阶段,“浪漫主义”作为一种“新事物”,它引起了不少作家、学者的关注。同时,这种关注停留在“偶感式”的层次,甚至存在明显矛盾、混乱的地方,比如诺瓦利斯将“浪漫风格”视为“古典艺术”的同义词。因此,从这些“灵感式”“顿悟式”的材料中来审视“浪漫主义”,所能得出的结论通常几近虚无。

随着对“浪漫主义”认识的深入,“浪漫主义”研究呈现了一些新的趋势。这一趋势的明显特征是二元体系的形成,二元的双方则是“浪漫主义”与“古典主义”。奥古斯特·威廉·施莱格尔1801—1804年在柏林的演讲中提出古典的和浪漫的对比便是古代诗歌和现代诗歌之间的对比,同时把浪漫风格和进步的基督教风格联系了起来(但具体的发表则推迟到1884年)。他概述了浪漫文学的历史,他的概述开始于对中世纪神话的讨论,结束于对我们今天称之为文艺复兴时代的意大利诗歌的讨论。但丁、比特拉克和薄伽丘被描写成现代浪漫文学的奠基人,虽然施莱格尔当然知道他们都崇尚古代;但是他论证说他们的形式和表现方法完全不是古典的。他们并没有梦想在结构和布局方面保存古代形式。“浪漫的”包括德国英雄诗,如《尼伯龙根之歌》,包括亚瑟王的故事、查理曼大帝传奇和从《熙德》到《堂吉诃德》的西班牙文学。[19]随后,他在1809—1811年出版的《讲演录》中又提出,浪漫和古典的对立与有机的和机械的、造型的和绘画的对立联系了起来。并且,很明显,古代文学和新古典主义文学(主要是法国文学)与莎士比亚和卡尔德隆的浪漫戏剧形成对比,亦即完美的诗歌与表现无限情欲的诗歌形成对比。[20]这种二元模式始于奥古斯特·威廉·施莱格尔,并且,在他的影响下,德国以外的其他国家如英国、西班牙等也采纳了这一结构。在柯勒律治1811年的系列演讲中,古典和浪漫的区别第一次出现,而且显然来源于施莱格尔,因为这一区别是有机的和机械的之间的区别、绘画式的和雕塑式的之间的区别联系在一起的;在用词造句上也紧紧追随施莱格尔。(但这些演讲当时未曾发表,因此这一区别只有通过斯塔尔夫人才在英国流传开来)[21]在西班牙,“古典的”和“浪漫的”两个术语早在1818年就见于报刊,有一次还特别提及施莱格尔;一位于1821年来到西班牙的意大利流亡者路易琪·蒙特琪亚首先在《欧洲人》杂志上(1823)著文认真谈论“浪漫主义”;不久以后,洛佩斯·索莱尔在该刊物上又分析“浪漫派与古典派”之争。但是,自称为“浪漫派”的一组西班牙作家迟至1838年才宣告胜利;不久之后,这个群体作为一个紧密的“流派”就解散了。[22]其他类似的材料还包括:Classicism is health;Romanticism is disease.Johann Wolfgang Von Goethe (1829)(古典主义是健康的;浪漫主义是病态的。歌德,1829。笔者译)。Romanticism is, at any time, the art of the day;classicism, the art of the day before.Stendhal (1830)(浪漫主义在任何时候都是当下的艺术;古典主义则是过去的艺术。司汤达,1830。笔者译)。Classic art had only to portray the finite…Romantic art had to represent, or suggest, the infinite.Heinrich Heine(1833)(古典艺术只需要描绘有限的东西。浪漫主义艺术必须代表或暗示无限。海涅,1833。笔者译)。[23]这种二元结构模式持续了相当长的一段时间,即便到了“现实主义”登上历史舞台并成为时代主潮的19世纪中后期,我们仍然能够看到类似的观点。W.拉什顿在1863年的《英国文学午后讲演》讨论了以斯宾塞、德莱顿、蒲柏、司各特和华兹华斯为代表的英国古典派和浪漫派。[24]A movement to honor whatever Classicism rejected.Classicism is the regularity of good sense-perfection in moderation; Romanticism is disorder in the imagination, - the rage of incorrectness.A blind wave of literary.Ferdinand Brunetiere (1886)(无论古典主义如何被拒绝,这都是一种光荣的运动。古典主义是理性的规律性——适度的完美;浪漫主义是想象中的混乱,是错误的狂怒。文学的盲目浪潮。Ferdinand Brunetiere,1886。笔者译)。The classic temper studies the past, the Romantic temper neglects it.Felix Schelling (1898)(古典主义倾向于过去,浪漫主义却忽略了这一点。谢林,1898。笔者译)。Whereas in classical works the idea is represented directly and with as exact and adaptation of form as possible, in Romantic the idea is left to the reader’s faculty of divination assisted only by suggestion and symbol.George Saintsbury (1901)(在古典主义的作品中,思想是直接的,以尽可能精确和适应形式的形式表现出来,而在浪漫主义作品中,思想是留给读者的,只能靠暗示和象征来辅助。George Saintsbury,1901。笔者译)。[25]

二元结构的模式持续了近一个世纪,直到1920年前后,它被一种新的方式所取代,这就是关于“浪漫主义”的“整体性”“系统性”“统一性”的研究,即把“浪漫主义”或“浪漫主义文学”作为一个整体加以考察,探索它的核心要素,界定它的外延内涵等。正如韦勒克所指出的,“在1920年代初期的德国,有一系列的著作专门研究有关浪漫主义性质或本质的各种定义”。[26]如马克斯·多依奇拜《浪漫主义的本质》(1921)、尤利乌斯·彼得森《德国浪漫派本质的确定》(1926)等[27]。进入1940年代以后(即第二次世界大战之后),这种情况仍在延续,如阿道夫·格里姆《论浪漫派的本质》(1947)、保罗·凡·第根《欧洲文学中的浪漫主义》(1948)等[28],当然也包括韦勒克在1949年对欧洲大陆“浪漫”文学特征的归纳,“如果我们探讨在整个欧洲大陆自称或被称为‘浪漫主义的’文学的种种特点,那么,在整个欧洲,我们都可以看到关于诗和诗的想象功能和性质的相同概念,关于自然与人的关系的同一概念,还有基本上相同的诗歌风格,及其对比喻、象征手法和神话的使用;这与18世纪新古典主义的用法是截然不同的”。[29]这种整体性的研究标志着“浪漫主义”研究的逐渐成熟。

进入1950年代以后,在“整体性”“系统性”“体系化”的基础上又呈现出了新的趋势,这种趋势我们可以概括为“多元化”。大致而言,“多元化”又可以概括为以下几个方面:“浪漫主义”的“国别比较研究”、“女性主义”视角下的“浪漫主义”、“新历史主义”视角下的“浪漫主义”等[30]。

因此,就“浪漫主义”观念史来看,它显然存在多声部的特点。与此同时,西方文艺主潮的持续更迭进一步加剧了“浪漫主义”研究的困难。

首先,从历法时间的角度来看,西方文艺主潮的脉络大致可以这样描述:18世纪是“古典主义”时期;18世纪末至19世纪中期是“浪漫主义”时期;19世纪中期至19世纪末是“现实主义”时期;20世纪则进入“现代主义”时期。上述所谓的“浪漫主义”,它是历史的、具体的、在场的、真实发生的一种文学运动。

更重要的是,在“浪漫主义”时期之后,比如“现实主义”阶段,我们不能说“浪漫主义”在该时期就不存在了。相反,它仍然作为一种观念存在,并随着历史的演进层层叠加。因此,“浪漫主义”至少存在两个层面的所指,一个是我们在前文提及的历史的、在场的文学运动,另一个则是以其为基础的观念史,Although the word “romanticism” refers to any number of things, it has two primary referents:(1) a general and permanent characteristic of mind, art, and personality, found in all periods and all cultures; (2) a specific historical movement in art and ideas which occurred in Europe and America in the late eighteenth and early nineteenth centuries.I am concerned only with the second of these two meaning.(Morse Peckham, 1951)[31]

因此,当我们将“浪漫主义”在中国的入境发生与“浪漫主义”观念史以及西方文艺主潮的更迭进行对比参照时就能发现,“浪漫主义”文学在中国发生阶段起就问题重重。

四 错位与混乱

问题的第一个方面是时间上的错位。我们在上文已经提到,“浪漫主义”在西方正式确立的时间是在1798年前后。中国浪漫主义文学的发生则在20世纪的第一个十年。两相对照,中间有一个世纪左右的时间差。在这一个世纪左右的时间中,西方的文化和思想先后经历了“浪漫主义”“现实主义”的主潮并开始走向“现代主义”。因此,中国受西方直接或间接影响的“浪漫主义”很难排除其中的“非浪漫”因素。

第二是逻辑错位。从前文勾勒的世界文化主潮来看,“现实主义”作为对“浪漫主义”的反拨,这两种思潮带有明显的二元对立性质,当它们同时作用于中国浪漫主义文学时,其中的矛盾以及内在的危机是必然存在的。另一个值得注意的问题在于,西方的“浪漫主义”是建立在对“古典主义”的批判与反思这一基础之上,而中国处于发生阶段的“浪漫主义”(以鲁迅为例)则是建立在对“物质主义”的批判与反省的基础之上,它们批判、反思的基础及对象的差异,也必将导致“浪漫主义”形态的差异。

第三是由时间错位和逻辑错位而引起的内部混乱。以鲁迅为例,我们注意到,鲁迅在《摩罗诗力说》中提到的浪漫主义作家至少包含以下几个国家:英国、俄国、波兰、匈牙利。在西方浪漫主义的发生阶段主要有三个国家:英、法、德,并且,各自形成不同的浪漫主义传统。[32]这势必涉及不同浪漫类型之间的差异问题。

这种错位现象在中国现代文学中并不罕见。丁帆在《“现代性”与“后现代性”同步渗透中的文学》[33]中考察了1990年代中国文学中“现代性”与“后现代性”同步渗透的现象。十七年以后,他对这一问题又做了进一步阐释:中国的农耕文明形态虽然日渐式微,“现代”和“后现代”文明随着中国城市化的进程不仅覆盖了中国的东南沿海,同时也覆盖了整个中原地区和西南地区,甚至也部分覆盖了西部地区。[34]在上述的文章中我们可以得到两点启示:第一,在“现代性”尚未充分成熟的情形下,“后现代性”乃至“反现代性”正悄悄渗入中国,中国文学的“现代性”因此处于一种比较尴尬的情势之中;第二,在辽阔的中国境内,“前现代”“现代”“后现代”这些完全有可能矛盾的文化因素聚合交织在一起,使中国文学愈加复杂化。与此同时,周晓明对中国“理性主义”的思考亦不出这一逻辑。“众所周知,在世界范围的现代化进程中,中国不仅基本置身于世界第一次现代化浪潮之外,而且滞后于第二阶段世界现代化的进展:在世界现代化进程的第一阶段(18世纪60年代至19世纪30—40年代),当欧美一些主要国家完成资产阶级革命和工业革命,拉美和中东的一些主要国家相继进入民族、民主革命时期和早期工业化过程时,当时的大清帝国仍然是封建专制一统天下,基本上还处于静态的农业社会和汤恩比(Arnold Joseph Toynbee)所谓的‘隐士王国’时代。在现代化发展的第二阶段(19世纪40年代至20世纪30年代末),当英、法、美等国率先进入现代化国家行列,德国、意大利、日本、俄国紧随其后而步入现代化阶段时,古来的中华帝国尚处于从传统封建社会的末世和衰世向现代早期现代化的过渡之中。于是,这一现代化过程中的基本时间差和错位,不仅影响了中国走向现代化时的基本环境、途径和方式,而且一直影响着中国式现代化的历史语境、实际进程和特点……中国的现代化起步和发展水平同西方各主要国家存在一个明显的时间差。”[35]“此外,当西方近代理性主义传入中国,成为五四主流话语的基本资质的时候,西方主流思想——至少在西方哲学中,已经相继走过了理性主义、非理性主义阶段,而转向反理性主义阶段。从这种意义上讲,现代中国理性主义从崛起之日起就面临这样的尴尬境遇:一出世就已经垂垂老矣!现代中国文化进步性与保守性、革命性与反动性矛盾并存的基本悖论,与此大有干系。”[36]显然,“现代性”“理性主义”在中国遭遇的困境,也同样是“浪漫主义”在中国的困境。

那么,如何解决这种困境?

前文在归纳中国现代浪漫主义文学研究的概况时已经谈到研究中的方法论及特征,它们在学术史上的价值和意义不言而喻,但其中亦有诸多问题值得进一步商榷和厘清。

从李欧梵的研究过程以及最后的研究结论来看,首先,作者对于浪漫主义以及浪漫主义文学这一概念的内涵外延避而不谈,或者说,有意识地巧妙避开了[37];其次,选择七位作家并将他们归纳为两种类型的浪漫主义,并且是由“消极而多愁善感的”类型(消极的浪漫主义)朝“生机勃勃的”(积极的浪漫主义)这一类型演变。其实,上述的“作家”选择以及“演变趋势”的概括都有待商榷。一方面,上述的七位作家可以认为是中国现代浪漫主义文学的代表,但并不全面,我们可以举出其他更多作家的例子,比如早期的鲁迅,比如浅草—沉钟社的作家,比如汪静之等湖畔派诗人,比如周作人、废名、沈从文,比如1940年代的无名氏、徐訏等。因为对作家选择的不全面,随之而来的两种类型划分自然显得过分简化,“消极的”与“积极的”这种二元模式显然不能概括浪漫主义文学在现代中国的复杂局面。另一方面,即使在认可“消极的”与“积极的”两种类型概括的前提下,李欧梵对演变趋势的描述也略显牵强,每一种类型的浪漫主义它都有自身演变的规律,因为时代、政治、历史、文化等各方面的原因,它完全有可能暂时隐没或消亡,当然也有可能成为时代的弄潮儿迎浪而上,这需要研究者们对文学史实、文学事实做更多细致深入的探究。俞兆平的类型学方法将中国现代浪漫主义文学研究向前推进了一步,这是其学术史价值的体现,但不足之处在于:首先,“学科划分”的依据并不十分充分,这种分类标准与“浪漫主义”本身的联系并不明确,并且,现代中国文学中的任何一位浪漫主义作家是否都能纳入该体系亦值得怀疑;其次,作者针对每一种类型列举了一个代表性作家,研究方法上以静态关照为主,而事实上的动态演变则被忽略。

五 “启蒙—革命”范式与“树型”结构

结合中国现代浪漫主义文学研究的方法论历史,我们有必要对方法论进行修正补足。这个过程分为两步,首先是对“浪漫主义”概念的界定,这个概念具有普适性,即韦勒克在《批评的诸种概念》中归纳总结得出的结论:“如果我们探讨在整个欧洲大陆自称或被称为‘浪漫主义的’文学的种种特点,那么,在整个欧洲,我们都可以看到关于诗和诗的想象功能和性质的相同概念,关于自然与人的关系的同一概念,还有基本上相同的诗歌风格,及其对比喻、象征手法和神话的使用;这与18世纪新古典主义的用法是截然不同的。如果注意到其他一些经常被人讨论到的因素——主观主义、中世纪风格、民间文学等等,则这个结论也许可以加强或者修正。但是下面三个标准应该是特别令人信服的,因为每一个标准对文学实践的某一个方面来说都至关重要:想象力之于诗歌观念,自然之于世界观,象征神话之于诗歌风格。”[38]费伯在2019年出版的新书《浪漫主义》中对“浪漫主义”进行界定,可以说,作者是对韦勒克观点的进一步延伸与补充,“浪漫主义是一场欧洲文化运动或是一组相似运动的集合体。它在象征性和内在化的浪漫情境中发现了一种探索自我、自我与他人及自我与自然之间关系的工具;认为想象作为一种能力比理性更为高级且更具包容性。浪漫主义主张在自然世界中寻求慰藉或与之建立和谐的关系;认为上帝或神明内在于自然或灵魂之中,否定了宗教的超自然性,并用隐喻和情感取代了神学教义。它将诗歌和一切艺术视为人类至高无上的创造;反对新古典主义美学的成规,反对贵族和资产阶级的社会和政治规范,更强调个人、内心和情感的价值”。[39]在上述的基础上还应当加以补充修正,即建立在西方哲学中“自由主义”这一本质之上。它对“浪漫主义”的“辨伪”有着关键性作用:一方面,中国古代诸如屈原、李白不应当纳入这个体系,甚至“中国古代浪漫主义文学”也是值得质疑的说法。另一方面,当“自由”走向“反自由”,即以赛亚·伯林之“自由及其背叛”,与之相匹配的“浪漫主义”则走向“伪浪漫主义”。此外,对于想象功能仍须加以说明,一方面是通常意义上的想象、幻想;另一方面则立足于想象、幻想的结果指向,“对于浪漫主义者而言,活着就要有所作为,而有所作为就是表达自己的天性。表达人的天性就是表达人与世界的关系。虽然人与世界的关系是不可表达的,但必须尝试着去表达。这就是苦恼,这就是难题。这是无止境的向往。因此人们不得不远走他乡,寻求异国情调,游历遥远的东方、创作追忆过去的小说,这也是我们沉溺于各种幻想的原因。这是典型的浪漫主义思乡情结。如果赐予浪漫主义者他们正在寻找的家园、给予他们谈论的和谐与完美,他们却会拒绝这样的赐予。原则上来说,在定义的层面,这些东西都是可追求而不可得的,而这正是现实的本质”。[40]也就是说,对于想象、幻想的结果或实践,浪漫主义者是拒绝的。这一点非常重要,当我们把浪漫主义与乌托邦思想进行勾连的时候尤其如此。

方法论的第二步则是“树型”结构模式的建立。这种结构模式是“整体性”研究、“类型学”研究和“知识考古学”研究的综合。很显然,我们是要在普适性的“浪漫主义”的基础之上对每一种类型的中国现代浪漫主义文学进行知识考古研究。当然,核心问题即在于类型划分的标准。前文我们已经提到部分研究者对不同类型的浪漫主义的关注,包括李欧梵所谓“积极”“消极”之分和俞兆平的以学科为标准划分的“四种范式”。罗成琰在《现代中国的浪漫文学思潮》中同样注意到了“革命浪漫主义”和“中国传统色彩的浪漫主义”,到了1920年代后期,浪漫主义文学思潮开始复苏,再度崛起,形成继“五四”时期之后的第二个洪峰,这就是当时风靡一时的革命浪漫蒂克文学。[41]另一种类型的浪漫主义在20世纪二三十年代的中国悄然出现,悄然生长,这就是以周作人、废名、沈从文、丰子恺等作家为代表的具有浓厚的中国传统色彩的浪漫主义。[42]然而,当我们将西方“浪漫主义”运动的背景与中国现代“浪漫主义”文学发生期的面貌进行比对就能发现,无论是西方的“浪漫主义”文学运动,还是中国20世纪第一个十年对“浪漫主义”的引介与阐释,“启蒙”与“革命”都是其无法绕开的话题。换言之,在“启蒙—革命”范式中来重新审视“浪漫主义”或许能够解决对“浪漫主义”的类型划分这一问题。

从“启蒙”与“革命”的关系来看,它并非静止不动、一成不变,相反,在观念史的范畴内它们完成了关系上的颠覆。在早先的认识中,人们倾向于把法国大革命视为启蒙运动的结果,也就是说,启蒙导致了革命,启蒙和革命之间是一种顺承的关系。意大利的学者文森佐·费罗内在《启蒙观念史》中提出了“启蒙运动—法国大革命”范式的观点,认为这个范式“总是把前者作为后者的起源和原因来研究”[43],即启蒙是革命的起源和原因,同时他又提到“尽管反动派和革命派在其他一切方面存在分歧,但将启蒙哲人视为大革命的起源这一点上却是一致的”[44],并且,“在整个19世纪,无论学术圈内外,每一位重要的法国名人都对此有过著述”。[45]启蒙是革命的摇篮,革命是启蒙的结果,这是关系论的一个方面。但与此相反,同样有研究者指出,革命实际上是启蒙的逆反,是对启蒙的打压与阻遏。文森佐·费罗内列举了斯塔尔夫人的《论文学与制度的关系》,该书中“就毫不犹豫地将大革命描述为对启蒙运动自身、对恰当地理解启蒙运动的一种致命威胁。也就是说,对于过去一直被托付给作家和思想家的这一伟大的独立解放计划而言,大革命的干扰是最让人惋惜的”。[46]并且,“一直以来都有大量持温和自由派立场的欧洲历史学家将法国大革命看作启蒙运动改革计划的一次倒退”。[47]通过上述的分析我们可以看到,对于启蒙与革命的关系,它一方面被认为是“顺承”的,另一方面又被认为是“逆反”的。“顺承”的观点至少包含这么两个层面:第一,启蒙的目的在于对“专制”的反抗,革命的目标是对“旧制度”的摧毁,从预想的结果来看,它们是一致的;第二,从实际的结果来看,它们在某种程度上也达成了一致。当“启蒙”走向“反启蒙”,当反对专制的革命实际上造成了更深层的专制,它们的现实结果趋同。“逆反”的关系则通过“启蒙”所导致的结果来表现。在《启蒙观念史》中我们可以看到,从哲学的角度看,“启蒙”观念的发生从康德开始。康德首先针对的问题是“启蒙是什么”,他的结论则是“人类通过自身而获得解放”。随后提到下一阶段的黑格尔,黑格尔的主要贡献在于辩证法,于是我们看到了与此相匹配的“启蒙辩证法”,即“作为现代性哲学问题的启蒙运动辩证法”。“辩证法”的意义在于一分为二,既然有康德提出的“人类通过自身而获得解放”,那么,人类同样会因为某些原因而遭受专制。在黑格尔之后则是马克思与尼采,这标志着“启蒙”观念朝向一个新的方向,即“启蒙”与“权力”的关系问题,所以,在马克思和尼采这一章中我们看到了结论的一种转向:从资产阶级意识形态到权力意志。由“启蒙”到权力,不可避免的是“权力”的极端形式,即所谓的“极权主义”的诞生,所以,在霍克海默和阿多诺这一章中我们看到了“启蒙辩证法的极权主义面相”,与此同时,福柯的“知识—权力”结构无疑是对“启蒙—权力”模式的一种呼应或回应。最后作者提到后现代的反启蒙立场,即当启蒙走向极权形式,势必会导致其转向对立面。因此,在整个逻辑框架中我们看到了这么一个结构:启蒙—启蒙辩证法—启蒙走向权力(知识转换为权力)—权力导向极权主义—反启蒙。《旧制度与大革命》的结构则是:专制—革命—更深层的专制。“逆反”关系论则是对“启蒙”进行了一定程度的限制,换句话说,即是阻止“启蒙”朝着“反启蒙”的方向发展,应该说,这种观点得到了更多知识人的支持,随着时间的推移越是如此。

因此,当我们将“浪漫主义”纳入该体系进行思考就能发现,“浪漫主义”一方面是对“启蒙”的反拨,同时也是对“启蒙”的承续;“革命”可以是“浪漫主义”的结果,也可以是“反浪漫主义”或“伪浪漫主义”的表现。那么,从学理上而言,通过“浪漫主义”与“启蒙”“革命”的关系来看,“浪漫主义”至少存在以下几种类型:“启蒙—浪漫主义—不革命”;“启蒙—浪漫主义—革命”;“反启蒙—浪漫主义—不革命”;“反启蒙—浪漫主义—革命”。丁帆在《“革命的五四”与“启蒙的五四”之纠结》[48]中提出“启蒙与革命的双重变奏”这一观点,可以说,“启蒙”与“革命”几乎贯穿整个20世纪的中国。在这一个结构中重新审视中国现代“浪漫主义”文学,应该说,它能够更新我们对中国现代“浪漫主义”文学的进一步认识。

以“浪漫主义”观念史的动态演变为参照,在分析、归纳、总结中国现代“浪漫主义”文学研究及其方法论的基础之上,我们试图通过“启蒙—革命”范式和“树型”结构的研究方法来重新审视发生期的中国现代浪漫主义文学。应该说,在“整体与局部”相结合、“综合与分析”相结合的研究观念下,错位、混乱、复杂的中国现代浪漫主义文学的面貌将逐渐清晰化,这正是我们后期研究工作的目标,也是我们对中国现代浪漫主义文学研究的期待。

注释: