浙西石灰岩发育土壤镉的积累及其成土过程中镉的淋失特征

张爽,章明奎

(浙江大学环境与资源学院,杭州310058)

中国石灰岩分布面积约占国土面积的1/5,由石灰岩发育的土壤在全国有较为广泛的分布[1]。石灰岩土壤的成土过程比较特殊,含有二氧化碳的水对岩石进行溶解和溶蚀的化学风化是其主要的成土过程,该过程可导致母岩中的主体物质(碳酸盐)损失殆尽,而残留在土体中的主要成土物质是母岩的副成分——铁、锰、铝氧化物和硅酸盐黏土等,其结果可导致岩石中的某些微量元素在土壤中显著的富集。镉是土壤中毒性极强的污染元素,是典型的亲铜(硫)性极分散元素,在某些特殊的地质条件下存在镉异常累积的现象,其相应的土壤中镉含量也远高于其他地区。对国内一些区域地球化学调查[2-4]表明,以碳酸盐岩为代表的沉积岩发育地区土壤中普遍存在镉的高背景现象。在欧洲西南部地区以碳酸盐岩发育的土壤多具有镉含量异常高的特征,其中某些地区的土壤中含镉量可高达22.3 mg/kg[5]。浙西北是浙江省石灰岩和泥页岩等沉积岩的主要分布区,对一些区域农田土壤重金属污染调查结果显示,该区分布有连片的镉污染农田[6]。然而,以往的研究较多关注人为源输入对土壤重金属积累的影响[7-8],对岩石风化等自然源导致的重金属地球化学异常的成因研究还不够深入[9-10],至今对浙西地区石灰岩风化和成土过程中镉的变化特征知之甚少,对石灰岩在成土过程中镉是否与其他元素一样存在流失现象也不清楚。为此,本研究在浙西地区地面较为平缓、受人为影响不明显的地带,选择黑色石灰土、棕色石灰土和红色石灰土等3 类石灰岩发育的典型土壤剖面,采用高密度采样方法采集分层土样,另外选择同一地区泥页岩发育的土壤剖面用于比较,从镉在各土壤剖面的垂直分异、化学形态及元素质量平衡角度,探讨了石灰岩发育土壤中镉的积累和淋失特征。

1 材料与方法

1.1 供试土壤

供试土样采自浙西地区,该区域是浙江省石灰岩和泥页岩等沉积岩的集中分布区,隶属亚热带湿润气候区,地貌类型主要为丘陵,年均温度15~17 ℃,年降水量1 400~1 600 mm。在该区域内选择石灰岩和泥页岩分布连片地段的丘陵和丘间谷地进行布点,分别采集表层和原状剖面分层土样。其中:表层土样共采集119 个,包括石灰岩丘陵土壤、石灰岩丘陵附近沟谷土壤、泥页岩丘陵土壤和泥页岩丘陵附近沟谷土壤等4 类土样,采样数分别为38、27、27 和27 个;在典型样点分别选择由石灰岩发育的黑色石灰土、棕色石灰土和红色石灰土及由泥页岩发育的黄红壤(属红壤土类)剖面各1 个,剖面深度分别为52.5、67.5、97.5、122.5 cm,用高密度采样方法分别采集分层土壤样品(每5 cm深度采集一个样品,包括母质层和母岩层)。4个土壤剖面深度有较大的差异:石灰岩发育土壤剖面构型均为A-B-D,其中红色石灰土、棕色石灰土、黑色石灰土剖面D 层出现深度分别为85、55、35 cm;黄红壤剖面构型为A-B-C-D,C 层深度在75~105 cm 之间,D层出现深度为105 cm。3种石灰土风化发育程度为红色石灰土>棕色石灰土>黑色石灰土。除上述丘间谷地外,其他采样点植被基本为自然植被,受人为影响不明显。

1.2 分析方法

将土壤样品完全风干后,去除植物根系和凋落物,混匀后分别过18目和200目尼龙筛。岩石样品用纯水冲洗干净,晾干后粉碎并过200 目筛。土壤样品中全镉含量使用HNO3-HClO4-H2SO4消化,石墨炉-原子吸收光谱法测定;剖面样品中锆和钙含量用X射线荧光分析法测定;剖面土壤有机质、pH、黏粒含量用常规方法测定[11]。土壤镉的化学形态采用AMACHER 法[12]鉴定,共分为交换态、碳酸盐结合态、氧化物结合态、有机质结合态和残余态5种组分,依次用0.01 mol/L 硝酸镁、1 mol/L 乙酸钠(pH 5.0)、0.2 mol/L 草酸铵+0.2 mol/L 草酸+0.1 mol/L抗坏血酸(pH 3.3)和30%H2O2(pH 2.0)提取。在母岩风化成土过程中钙和镉迁移率的计算公式如下:迁移率/%=(w0-w1)/w0×100;w1=w1×wZr0/wZr1。式中:w0和w1分别为母岩和土壤中钙(或镉)的质量分数,mg/kg;wZr0和wZr1分别为母岩和土壤中锆的质量分数,mg/kg。锆是一种惰性元素,在地表环境中具极高的稳定性,本文将其作为参照元素。

2 结果与分析

2.1 土壤镉积累特性

浙西沉积岩分布区2类岩石发育的丘陵土壤及其对应的附近沟谷地带土壤的镉含量统计结果见表1。可以看出:石灰岩丘陵土壤的镉含量变化较大(变异系数为102%),其平均值明显高于泥页岩丘陵土壤,前者约为后者的4.78倍;同样,石灰岩丘陵附近沟谷地带土壤的镉含量也明显高于泥页岩丘陵附近沟谷地带土壤,前者平均值约为后者的1.44 倍。这一结果表明,石灰岩发育土壤具有明显的镉积累特征,不仅可直接影响其发育的土壤镉水平,也可对附近地区土壤镉含量产生一定的影响。

表1 表层土壤镉含量Table 1 Cd content in surface soils

2.2 不同类型土壤镉的垂直分布特征

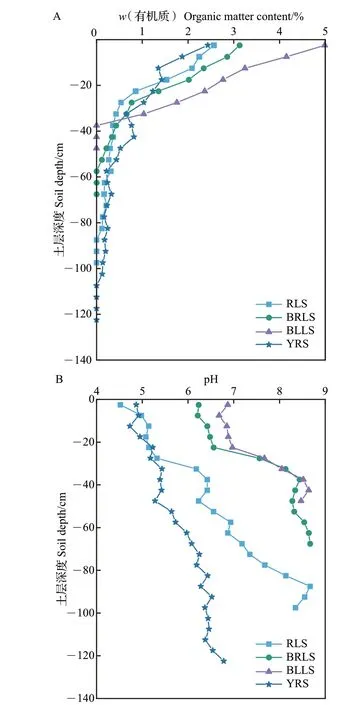

由石灰岩发育的3种石灰土(包括红色石灰土、棕色石灰土和黑色石灰土)与由泥页岩发育的黄红壤土壤剖面的有机质、pH的垂直分布见图1。从中可知:4 类土壤的有机质均呈现出随剖面深度增加而显著降低的特征,至母岩层有机质含量趋于0;表土有机质含量以黑色石灰土最高,棕色石灰土次之。4种土壤pH都呈现由上至下逐渐升高的趋势,且泥页岩发育的黄红壤pH明显低于由石灰岩发育的3种土壤,前者pH基本上在6.0以下;而由石灰岩发育的3种土壤,其母岩pH在8.5左右,其中棕色石灰土和黑色石灰土表层pH 也较高,pH 在6.5 左右,而红色石灰土表土已明显酸化,pH在5.0以下。

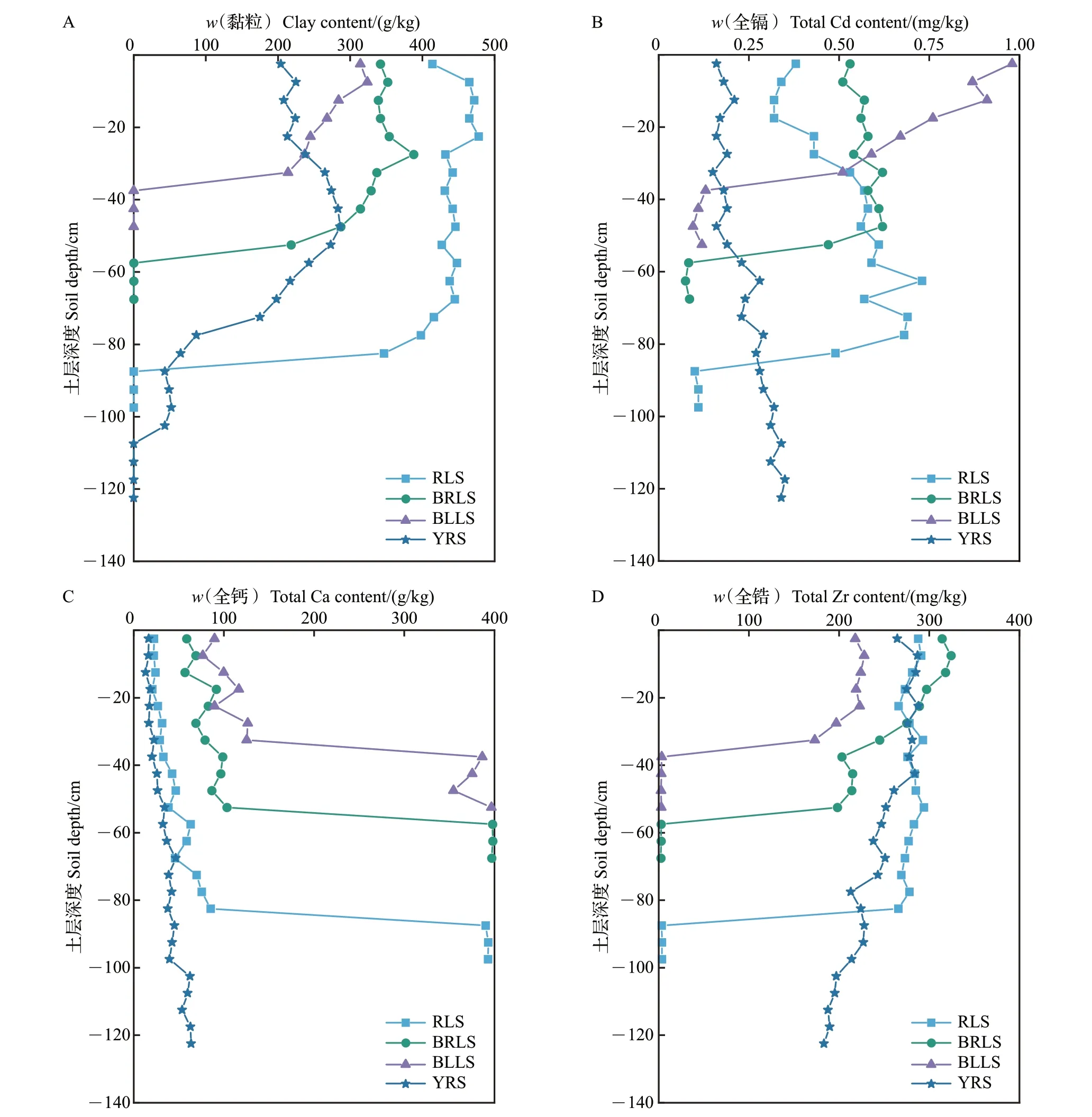

由图2 可见:由石灰岩发育的3 种土壤黏粒含量普遍较高,表土黏粒质量分数在300~500 g/kg之间,以红色石灰土最高,黑色石灰土最低;红色石灰土垂直向下黏粒含量变化较小,但棕色石灰土和黑色石灰土由表土层垂直向下至母岩层的黏粒含量均有明显的下降;由泥页岩发育的黄红壤黏粒含量较低,至母质层黏粒含量也呈现明显的下降趋势。土壤中黏粒含量较高,对镉吸附能力更强,主要原因是土壤黏粒带负电荷,可通过静电作用吸附隔离子。

由图2还可知:石灰岩发育的3种土壤母岩中锆含量很低,在2.5~4.5 mg/kg之间,但当它们风化变为土壤后,其锆含量发生了剧烈的变化,土壤中锆质量分数可达到150~330 mg/kg,并且垂直向上呈现逐渐增加的趋势,其含量总体表现为红色石灰土>棕色石灰土>黑色石灰土。相反,钙含量呈现出由母岩向土壤剧烈下降的变化,母岩层钙质量分数在395 g/kg 左右,但至表土层下降至100 g/kg 以下,且红色石灰土<棕色石灰土<黑色石灰土。由泥页岩发育的黄红壤,其母岩中钙含量较低,随剖面垂直向上钙含量也呈下降趋势,但变化较缓;其锆含量随剖面垂直向上的变化呈缓慢增加趋势,其数值与红色石灰土接近。

从图2还可以看出:石灰岩本身的镉含量较低,一般在0.10 mg/kg左右,但风化成为土壤后,其镉含量迅速增加,约为母岩的3~7倍。但不同石灰岩土壤镉的垂直变化有较大的差别,镉含量最高的为黑色石灰土,其含量为表土高于心土;而红色石灰土的镉含量最低,其表土低于心土,向下呈现逐渐增加的趋势,至母岩层又突降至低值;棕色石灰土的全剖面土壤中镉含量较为接近,基本上在0.50 mg/kg左右。由泥页岩发育的黄红壤全剖面镉含量较低,在0.15~0.35 mg/kg 之间,且随深度增加呈现逐渐增加的趋势,其母岩中全镉含量略高于土壤。

综上所述,石灰岩发育的土壤母岩中镉、锆含量很低,但土壤整体呈现镉、锆积累,钙淋失显著的现象,然而,不同类型土壤剖面镉积累趋势存在差异,而锆含量垂直向上呈现逐渐增加的趋势;泥页岩发育的黄红壤中镉、锆含量的变化趋势不明显,同时,钙淋失变化缓慢。

图1 4种土壤有机质(A)和pH(B)的垂直分布Fig.1 Vertical distributions of organic matter (A) and pH (B)in the four soils

2.3 成土过程中镉的淋失

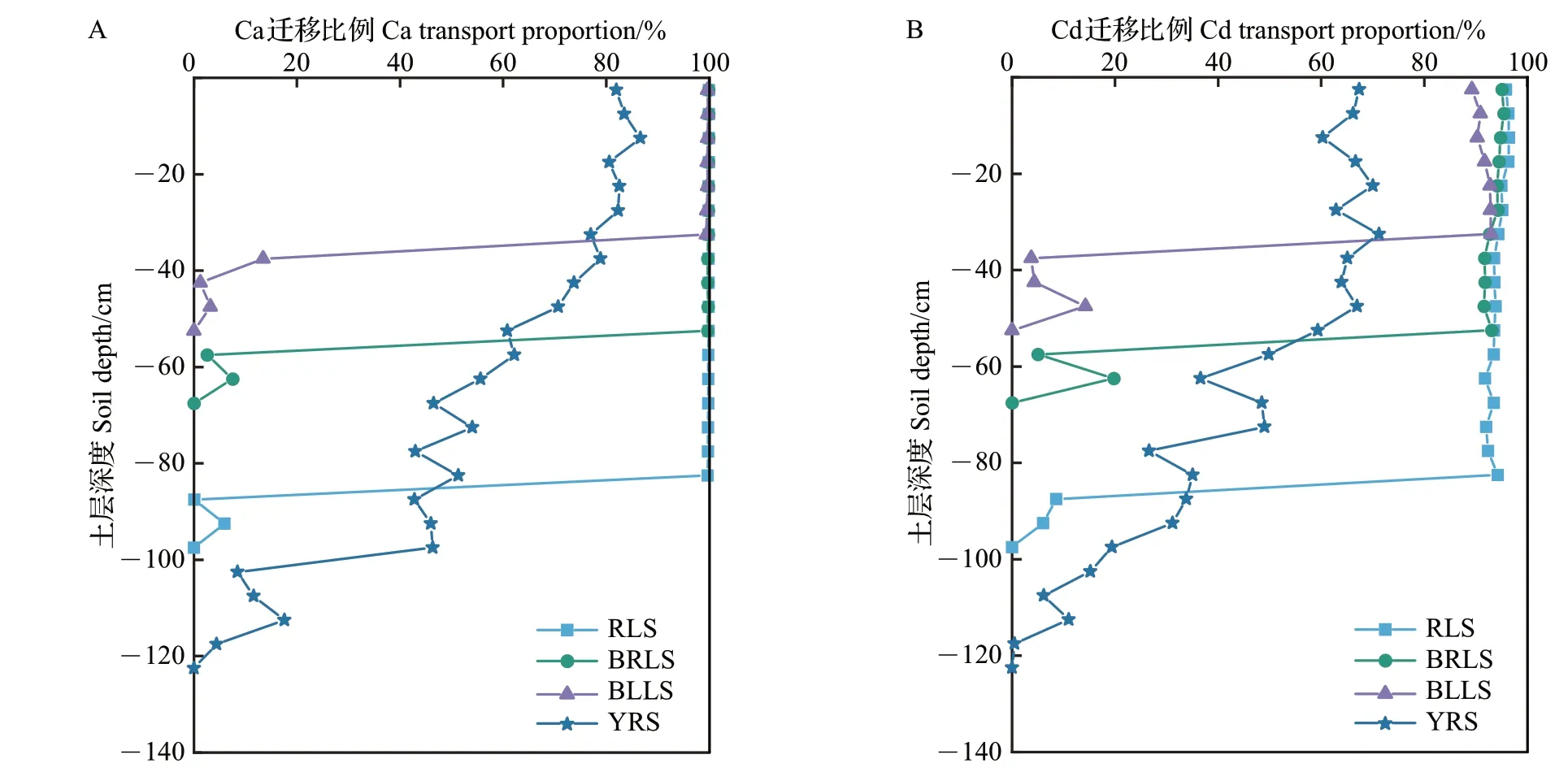

一般来说,在岩石矿物风化演变为土壤的过程中,不同元素的稳定性存在差异。矿物风化产生的氯、硫、钠等元素可迅速从土壤中移去,而铝、钛、锆为惰性元素,它们可残留在土壤中,后者常被用作参照元素来评估土壤中其他物质的迁移。图3为以锆为参照元素,对4 种土壤由母岩向土壤演变过程中不同深度土层钙和镉迁移淋失的计算结果。从中可知:由石灰岩风化成为土壤的过程中,3种石灰岩中钙发生了显著的淋失,红色石灰土、棕色石灰土和黑色石灰土的钙淋失率分别在99.72%~99.93%、99.68%~99.89%和99.48%~99.76%之间,均呈现为沿剖面由下至上增加,且红色石灰土>棕色石灰土>黑色石灰土。由泥页岩形成的黄红壤的钙淋失相对较低,在42.79%~86.63%之间,也呈现为沿剖面由下至上增加。同样,在土壤形成过程中,镉也发生了明显的淋失,且由石灰岩发育的土壤镉淋失程度明显高于由泥页岩发育的土壤,但土壤中镉的淋失率明显低于钙的淋失率。其中,红色石灰土、棕色石灰土和黑色石灰土的镉淋失率分别在91.78%~96.45%、91.58%~95.43%和89.25%~92.95%之间,且红色石灰土>棕色石灰土>黑色石灰土。红色石灰土和棕色石灰土剖面中镉的淋失率呈现为由上至下减弱,而黑色石灰土剖面中镉的淋失率却呈现上层土壤低于下层土壤的趋势。由泥页岩发育的黄红壤的镉淋失率明显较石灰岩发育的土壤低,在26.62%~71.23%之间,也呈现为沿剖面由下至上增加。

为了探讨研究区成土过程中元素的地球化学特征,对样品中钙与镉的淋失率进行皮尔逊相关分析。结果发现,在P<0.01水平上,不同剖面样品中镉的淋失率与钙的淋失率呈极显著正相关。这表明在土壤形成过程中,镉的淋失在很大程度上与岩石风化过程中钙离子的大量淋失有关。

2.4 土壤镉的化学形态

土壤中重金属的生物活性及其环境行为不仅与其总量有关,更大程度上取决于重金属在环境中的化学形态,尤其是重金属的生物有效态[13-14]。不同的形态产生不同的生态环境效应,直接影响重金属的毒性、迁移转化能力以及在自然界的循环过程[15]。由表2可知:4种土壤镉的化学形态有一定的差异,且均具有较高的残留态镉,其占比基本上在44%~51%之间;其次为氧化物结合态,其占比多在20%左右,这与土壤镉积累均来自于母岩发育而无外源添加有关。4 种土壤交换态镉、有机质结合态镉和碳酸盐结合态镉的占比变化较大,其中:交换态镉以红色石灰土和黄红壤较高,与这2种土壤pH值较低有关,较高的交换态镉说明它们有较高的流失风险;有机质结合态镉以黑色石灰土和棕色石灰土较高,这与它们具有较高的有机质有关;碳酸盐结合态镉也以棕色石灰土和黑色石灰土较高,这与它们具有较高的钙(碳酸盐)含量有关。

图2 4种土壤黏粒(A)、全镉(B)、全钙(C)和全锆(D)含量的垂直分布Fig.2 Vertical distributions of clay(A),total Cd(B),total Ca(C)and total Zr(D)contents in the four soils

3 讨论

图3 4种土壤全钙(A)和全镉(B)的迁移比例Fig.3 Transport proportions of total Ca(A)and total Cd(B)in the four soils

表2 4种土壤0~5 cm处镉的化学形态及占比Table 2 Chemical forms and proportions of Cd in 0-5 cm depth of the four soils %

本研究结果表明,泥页岩本身的镉含量明显高于石灰岩,但这2 类母岩风化成土后其镉含量却呈现相反的变化趋势,即土壤镉含量表现为石灰岩土高于黄红壤。由于样点分布在相同的区域,其气候条件基本一致,地形均属丘陵,它们之间的差异显然与母岩类别有关,即与石灰岩风化成土的特殊性有关。在相同的生物气候带下,碳酸盐岩的风化速率明显高于硅酸盐岩。由于石灰岩的主要成分是碳酸钙,在亚热带湿热成土环境下,含有二氧化碳的水对岩石进行溶解和溶蚀的化学风化是其主要的成土过程[16],导致其中的碳酸钙随时间损失殆尽,最后成土物质主要是母岩中的副成分,镉也是其中的副成分之一,使得土壤中的镉含量远高于母岩,这就是石灰岩风化成土后镉富集的重要机制。这表明碳酸盐岩风化土壤中重金属镉的明显富集特征很大程度上与碳酸盐岩风化过程中钙离子的大量淋失有关。前人的多项研究也表明,碳酸盐岩地区土壤镉的本底值普遍较高[17],以石灰岩发育的土壤尤为明显[18-19],如贵州省土壤镉的背景值可达0.659 mg/kg,其中石灰岩土的背景值高达1.115 mg/kg[8]。因此,从地质背景角度出发,特殊地层和母岩风化土壤的重金属超标现象应受到关注。

从以上不同类型土壤剖面元素的平衡分析可知,石灰岩和泥页岩风化剖面的土壤中镉的淋失程度存在显著差异。石灰岩剖面中镉的淋失率明显高于泥页岩风化剖面,表明石灰岩风化剖面镉的淋失程度明显强于泥页岩风化剖面,同时,也显示碳酸盐岩相对于泥页岩具有更高的重金属元素释放潜能。镉的淋失率随剖面深度减小具有增加趋势,即越近地表镉的淋失越明显,表明土壤中镉的淋失随成土时间逐渐增强。3种石灰土的镉淋失率存在差异,表现为红色石灰土>棕色石灰土>黑色石灰土,说明在石灰岩成土过程中随土壤风化强度和土壤酸化的增强,镉积累也随之发生变化。在黑色石灰土发育阶段,土壤中重金属镉呈现明显的积累,淋失率较低,土壤镉含量高;但随着风化的进一步深入和土壤的酸化,土壤中镉的淋失增强,残余态镉比例下降,可交换态镉比例上升[20],土壤中镉呈下降趋势。一般认为,碳酸盐岩的风化经历2个阶段:第一个阶段主要是碳酸盐岩矿物的淋溶过程;第二个阶段为硅酸盐矿物(主要为层状硅酸盐矿物)的深度风化过程。第二个阶段实际上类似于泥质岩的风化过程,即以硅酸盐矿物风化为主的过程。在中国南方湿热气候条件下,碳酸盐矿物可以迅速溶解,而硅酸盐矿物的分解则相对较为缓慢,由此可以推测:岩性不同所导致的风化速率的差异很可能是造成研究区2类典型剖面重金属淋失程度差异的主要原因。如果这一推论成立,本次研究结果同时也暗示了碳酸盐岩中的重金属元素很可能有相当一部分赋存于碳酸盐岩矿物中。

本研究发现,石灰岩地区除石灰岩本身形成的土壤具有较高的镉积累外,其附近沟谷地带非石灰岩发育形成的土壤中镉的富集也较为明显。其原因可能在于:一是随着石灰岩的风化,从石灰岩中溶出的重金属镉可随地表径流方式进入周围地区,并被周围的土壤所固定;二是石灰岩山地容易导致水土流失,其中的镉可随流失的土壤直接进入周围地区。石灰岩丘陵山地中镉可同时以可溶态和胶体态随风化流体向下迁移,从而导致周围地区土壤镉的积累。

此外,本研究还发现,4种土壤中镉主要以残留态的形式存在,含量在40%以上,这主要与采集的土壤镉来自于成土过程积累且均无外源污染有关,但不同类型土壤中交换态镉、碳酸盐结合态镉、有机质结合态镉和氧化物结合态镉含量存在显著差异,其受到土壤酸碱性、有机质含量、质地、黏土矿物等因素的影响,与土壤类型和发育程度具有密切联系。

土壤pH 是影响重金属吸附及形态分布的重要因素,在酸性条件下,会将稳定态镉从土壤中解吸出来,增加活动态镉含量。土壤有机质通常在重金属的有效性方面扮演着重要的角色[21],大分子的固相有机物会与土壤中的黏土矿物一起吸附重金属,限制其移动,减弱作物对重金属元素的吸收,如棕色石灰土和黑色石灰土由于有机质含量较高导致其中有机质结合态镉含量高于其他2 种类型土壤。土壤常量元素氧化物固体黏粒有着较大的比表面积,对重金属有很强的吸附能力,因此,土壤中黏性物质占比大,也将减弱重金属的生物有效性。

4 结论

对浙西石灰岩代表性石灰土风化剖面重金属镉元素的地球化学行为特征研究表明:1)石灰岩具有比泥页岩更高的镉元素释放潜能,石灰岩风化和成土过程可能是造成石灰岩地区土壤镉地球化学异常的重要原因之一。2)石灰岩成土过程中镉可随时间发生变化:在石灰岩成土前期(形成黑色石灰土阶段),土壤中重金属镉呈现明显的积累;但随着风化的进一步深入和土壤的酸化(形成红色石灰土阶段),土壤中镉的淋失增强,其含镉量呈下降趋势。因此,石灰岩风化过程中向环境释放镉的数量与风化程度密切相关。3)石灰岩风化过程中土壤镉的高淋失特征及含镉较高的石灰土的地表侵蚀可能是石灰岩分布区及附近地区土壤镉积累较高的主要原因。