新型冠状病毒肺炎疫情下民众信息获取状况与情绪影响

张婕,刘召霞,刘赢忆,陈向一

(1.云南民族大学心理系,云南昆明 650500;2.深圳市第六人民医院临床心理科,广东深圳 518052)

2020年1月30日世界卫生组织宣布将新型冠状病毒肺炎(简称为“新冠肺炎”)疫情列为国际关注的突发公共卫生事件.新冠肺炎疫情突发、传染性强、影响面广,严重威胁民众身体健康.民众高度关注疫情信息,常伴随着心理应激反应;不少民众在疫情期间产生恐慌心理.恐慌心理包括恐怖、焦虑等情绪,是社会民众对突发事件的客观反映[1].Reiner等[2]发现,人们对公共危机事件中的负向信息具有明显加工偏向,负向信息产生的心理影响也更持久.

信息过载的提出最早始于20世纪Gross[3]的相关研究.信息过载指信息激增导致信息处理超过了个人或系统所能接受的范围,导致信息处理效率下降的现象[4].然而国内突发传染性疾病期间针对民众信息获取的相关研究较少,尤为缺少关于疫情期间民众信息过载的研究.为了解新冠肺炎疫情中民众信息获取特点,深入分析疫情信息对民众的情绪影响,本研究于2020年1月26日22∶00至1月27日22∶00采用网络便利采样对全国30个省、自治区和直辖市的2 307名被调查者进行问卷调查,以期为公共卫生管理部门应对类似事件提供数据支持,有利于应急管理采取有效措施.

1 对象与方法

1.1 对象

本次调查采用网络便利采样,调查对象为全国各省、自治区和直辖市的普通民众.

1.2 方法

问卷基于问卷星网站(http://www.wjx.cn)设计,包括自编问卷和症状自评量表(symptom check list 90,SCL-90)部分题目.自编问卷包括被调查者人口学资料、被调查者获取疫情信息的状况、疫情信息对被调查者的影响程度等.SCL-90具有良好的信效度[5],包含躯体化、强迫症状、抑郁、人际关系敏感、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性和睡眠及饮食状况等10个因子[6].参照相关研究方法,从症状自评量表中截取焦虑维度10题和恐怖维度7题[7].其中,考虑到被调查者对新冠肺炎疫情的反应,恐怖维度中测题“害怕空旷的场所或街道”修改为“害怕人多的场所或街道”.症状自评量表中焦虑维度和恐怖维度均采用5点李克特计分(1=“没有”,2=“很轻”,3=“中等”,4=“偏重”,5=“严重”);得分越高说明焦虑或恐怖情绪越严重.

避免在疫情下的接触行为而采取网络便利采样,考虑被调查者的耐受程度而控制题量,提升回答的有效性.未设置测试奖励以突出被调查者完成的主动性和回答的真实性.为避免存在缺失值,通过软件设置测题的必填内容,双人审核所有问卷数据,剔除存在问题的问卷和答题时间在2 min及以下的问卷;剔除年龄小于等于15岁的被调查者问卷.

1.3 统计分析

由问卷星导出Excel数据,应用SPSS23.0对被调查者人口学统计信息进行一般描述性分析.定性资料给出相关类别的例数和百分比,组间比较采用χ2检验,两两组间的比较用Bonferroni校正方法.定量结果用均数±标准差()表示、多组均数的比较采用单因素方差分析(One-Way ANOVA);相关分析采用Spearman's rho等级相关分析.

2 结果

2.1 被调查者基本情况

本次调查共收集来自30个省、自治区和直辖市的问卷2 307份,有效问卷2 106份,有效率为91.28%;完成问卷的平均时间为7.43 min,38.36%的被调查者在5 min内完成.调查对象中男性634名和女性1 472名.年龄45~55岁的占17.19%、文化程度为大专或本科的占61.30%、所在地为城市的占57.60%,详见表1.

表1 被调查者的一般人口学资料Table 1 The demographic of respondents

2.2 新型冠状病毒肺炎疫情信息被调查者获取途径比较

2.2.1 被调查者获取新型冠状病毒肺炎疫情信息途径整体比较

考虑到新媒体和传统媒体的传播特点差异,本研究对多个疫情信息传播途径进行调查,结果显示被调查者获取新冠肺炎疫情信息途径(多选)占比为微信85.47%、电视70.99%、网站63.06%.χ2检验表明,性别、文化程度在不同信息获取途径的比例上不具有统计学差异(χ2=1.84,10.87,P>0.05);年龄、所在地在不同信息获取途径的比例上具有统计学差异(χ2=38.10,10.24,P<0.05).

2.2.2 不同年龄的被调查者获取新冠肺炎疫情信息主要途径比较

多个样本率卡方检验差异进行两两比较,采用Bonferroni校正.由表2可知,15<y≤25组被调查者通过微信获取新冠肺炎疫情信息的比例低于其他各年龄组的对应比例,具有统计学差异(χ2=43.18,96.60,37.92,14.14,P<0.001).15<y≤25组被调查者通过电视获取新冠肺炎疫情信息的比例低于45<y≤55组的对应比例,具有统计学差异(χ2=12.87,P<0.001);15<y≤25组被调查者通过网站获取新冠肺炎疫情信息的比例高于其他各年龄组的对应比例,具有统计学差异(χ2=11.82,10.60,P<0.005,χ2=24.50,23.42,P<0.001).25<y≤35组被调查者通过网站获取新冠肺炎疫情信息的比例高于55<y≤83组的对应比例,具有统计学差异(χ2=8.25,P<0.005).35<y≤45组被调查者通过电视获取新冠肺炎疫情信息的比例低于45<y≤55组的对应比例,具有统计学差异(χ2=7.72,P<0.005);35<y≤45组被调查者通过网站获取新冠肺炎疫情信息的比例高于55<y≤83组的对应比例,具有统计学差异(χ2=11.39,P<0.005).

表2 不同年龄的被调查者新冠肺炎疫情信息主要获取途径比较Table 2 Comparison of the main ways to obtain information on COVID-19 of respondents of different ages

2.2.3 不同所在地的被调查者获取新冠肺炎疫情信息主要途径比较

统计结果表明,农村的被调查者通过微信获取新冠肺炎疫情信息的比例低于乡镇和城市的被调查者,具有统计学差异(χ2=8.57,26.90,P<0.003);农村的被调查者通过网站获取新冠肺炎疫情信息的比例高于乡镇和城市的被调查者,具有统计学差异(χ2=7.59,P<0.017,χ2=15.14,P<0.003),详见表3.

表3 不同所在地的被调查者新冠肺炎疫情信息主要获取途径比较Table 3 Comparison of the main ways to obtain information on COVID-19 of respondents in different locations

2.3 不同疫情信息主观负荷量被调查者的情绪比较

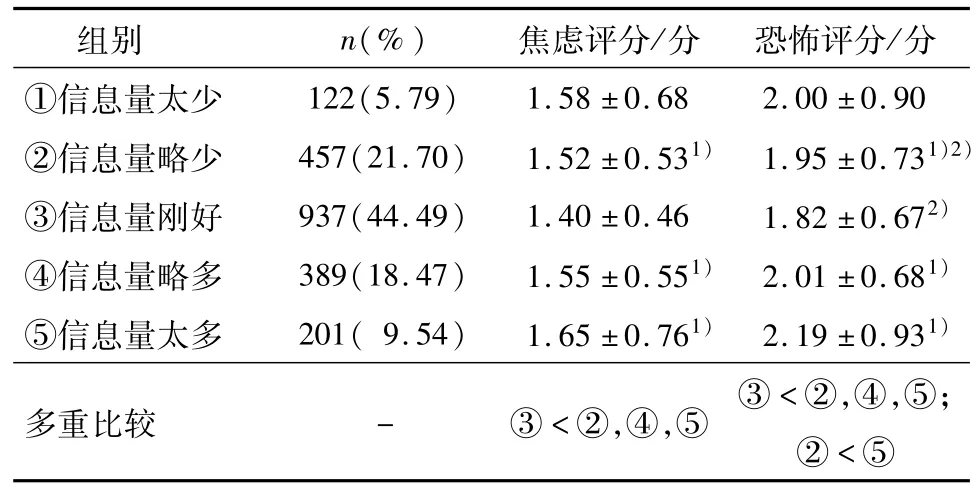

根据2 106名被调查者对疫情信息负荷量的主观感受,将被调查者分类认为信息量太少组占5.79%、疫情信息量略少组占21.70%、信息量刚好组占44.49%、信息量略多组18.47%、信息量太多组9.54%(表4).对焦虑和恐怖分数进行Levene分析(以0.1作为检验水准),结果表明方差不齐性(P<0.05),选择Tamhane's T2方法进行多重比较检验;多重比较可知,认为信息量刚好组被调查者的焦虑和恐怖情绪低于信息量略少组、信息量略多组、信息量太多组,均具有统计学差异(P<0.01),而信息量太多组被调查者的恐怖情绪高于信息量略少组、信息量刚好组,均具有统计学差异(P<0.01).等级相关分析表明,疫情信息过载情况与被调查者的恐怖情绪正相关(r=0.06,P<0.01).

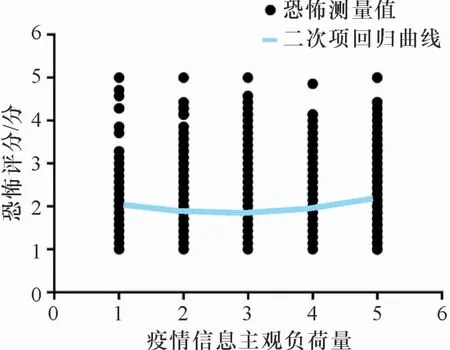

散点图提示,数据不符合线性关系,对数据进行曲线回归分析可知,在统计学上疫情信息主观负荷量与恐怖分数呈U型关系(P<0.01),详见图1.方程表达式为y=0.071x2-0.388x+2.382,R2=0.021.表明此方程能解释恐怖分数2.1%的变化,解释力弱.

表4 不同疫情信息主观负荷量被调查者的情绪比较Table 4 Comparison of emotion in differential subjective load leveling of epidemic information of respondents

图1 恐怖分数与疫情信息主观负荷量二次项回归曲线Fig.1 The quadratic regression curve of fear value and subjective load leveling of epidemic information

2.4 控制疫情信心不同程度的被调查者情绪比较

依据被调查者对本次疫情被控制的信心分为①至⑤组,分别对应控制疫情信心极小至极大.在焦虑和恐怖分数上,对数据进行Levene分析(以0.1作为检验水准),结果表明方差不齐性(P<0.05),选择Tamhane's T2方法进行多重比较检验.由表5多重比较可知,控制疫情信心较大组和控制疫情信心极大组的焦虑情绪低于控制疫情信心略小组和控制疫情信心一般组,均具有统计学差异(P<0.01);控制疫情信心较大组的恐怖情绪低于控制疫情信心一般组,均具有统计学差异(P<0.01).等级相关分析表明,被调查者对控制疫情信心与其焦虑情绪负相关(r=0.16,P<0.01);被调查者对控制疫情信心与其恐怖情绪显著负相关(r=-0.10,P<0.01).

表5 控制疫情信心不同程度被调查者的情绪比较Table 5 Comparison of emotion of respondents in differential confidence leveling to control epidemic

3 讨论

3.1 民众获取疫情信息渠道形式多元化

本研究发现被调查者获取疫情信息渠道呈现多元化的特点,微信、电视和网站为最主要的渠道.微信作为新媒体的重要组成部分,能很好地满足信息传播对时效性的要求[8].微信成为各类突发事件最重要的传播渠道之一[9].电视作为传统媒体,具有受众广泛、信息真实、准确度高、社会责任相对明确等特点;从而具有较高的权威性和公信力[10].疫情期间信息激增,民众对信息传播的时效性和真实性都有着急迫的要求.本研究发现,不同年龄和所在地的被调查者在不同信息获取途径的比例上具有统计学差异.这与一项对7 115例居民进行的传染病信息获取途径的研究结果一致[11].

3.2 民众焦虑和恐怖情绪与信息主观负荷量和控制疫情信心相关

本研究表明新型冠状病毒肺炎疫情下,民众主观感受信息过载时,伴随情绪恐慌.在突发公共卫生事件下,民众焦虑和恐怖情绪具有普遍性.Khalid等[12]的研究发现呼吸道传染疾病疫情中医护工作人员感到恐怖和紧张.最近的研究表明疫情一线护士焦虑和恐怖情绪明显[13],需加强心理干预[14].这或说明经历突发事件,民众产生焦虑和恐怖情绪是正常的应激反应,同时也提示民众需要积极应对负性情绪.本研究发现疫情信息过载的被调查者的焦虑情绪明显高于其他群体.这与刘鲁川等[15]研究的结论一致,即个体感知到信息冗余与虚假信息时,焦虑水平显著升高.Renn等[16]也认为信息流的传送中可能放大危险.本研究发现,疫情信息负荷量与恐怖分数呈U型关系,说明当被调查者感知疫情信息负荷量适当的时候,恐怖情绪最低.同时曲线回归分析表明,回归方程解释力弱,说明疫情期间被调查者恐怖心理的影响因素或需在疫情信息的威胁性、熟悉度和真实度等方面深入研究.现代的、开放的信息系统是良好的危机管理的前提[17];同时公共卫生管理部门也需要引导民众有选择的获取疫情信息.本研究发现在一定程度上,随着被调查者对控制疫情信心的增长,被调查者的恐怖和焦虑情绪有所下降.一项实验研究也表明,在日常生活中,个体可以通过调整预期信心提高个体的体验感受,减少负性情绪,提高生活满意度[18].可见,正面的宣传、内在的信心有利于民众度过疫情带来的危机.

3.3 研究样本存在偏差的原因与影响

考虑到疫情的突发性和变化性同时避免疫情期间的接触行为,本研究采用了便利取样和网络调查的方式,获取的研究样本具有偏差,如样本性别比例相差较大.可能的原因,首先是源于取样方式本身的不足.便利取样仅适用于特殊情况,难以将结论推广到总体;但可运用于新的研究领域进行初步的探索,为深入研究积累资料建立假设.其次,样本性别比例相差较大或源于网络利他行为的性别差异.一项对流感期间1 151名公众的抢购行为调查数据中性别比例也相差较大,男性占比35.79%,女性占比64.21%[19].类似的采用便利取样和网络调查方式的多个研究[20-22]中,男性占比均在30%左右.相关研究表明,网络环境下,男性更愿意在技术支持上提供帮助,女性更愿意在情感上支持求助者[23].基于网络方式的便利取样方式,女性更多填写问卷或源于网络情感支持的表现.最后,样本性别比例相差较大或源于女性对疫情期间的心理行为更为关注.

本研究采用便利取样和基于网络的调查方式,样本代表性较低,故结论缺乏一定推广性;本研究的结果较多反映了女性特定群体的特点.但疫情的变化可能使男性和女性的焦虑恐惧反应趋于一致,同时由于社会性别更多源于社会文化期待的建构,两性面对重大突发事件时情绪反应的内在差异更小,故本研究结果对未来的研究及公共卫生管理有一定的启示.

4 结语

抑制和预防传染病的传播对人类的幸福至关重要[24].本研究发现民众获取疫情信息渠道呈现形式多元化的特点.疫情信息过载会引发民众恐怖情绪,而民众对控制疫情的信心有利于缓解恐怖和焦虑情绪.本研究可为公共卫生管理部门进行具有针对性的卫生宣传、健康教育、心理支持提供数据支持.