难易概念的情绪隐喻及其双向映射

(云南师范大学教育学部,云南师范大学民族教育信息化教育部重点实验室,云南 昆明 650500)

1 引 言

概念既是认识的起点、高级认知能力的基础,也是思维活动的产物。个体是如何表征和加工概念信息的,一直以来都是认知研究领域的热点问题(王斌,李智睿,伍丽梅,张积家,2019)。难易概念指能够表达事物困难或容易的抽象词汇概念(如艰难、简单),在现实生活中人们经常用它来评价事物,任务难度也常被作为自变量引入认知研究。

语义表征具身理论(Embodied Theory of Semantic Representation)认为,在概念表征过程中,情绪经验和感知经验具有同等重要的作用,个体常借助感知运动信息来表征具体概念,抽象概念的表征则主要来自情绪经验信息和语义信息,难易概念承载着情绪经验信息,这些信息又促进难易概念的语义加工(姚昭,朱湘茹,王振宏,2016;Vigliocco,Meteyard,Andrews,& Kousta,2009)。Lakoff和Johnson(1980)提出的概念隐喻理论(Conceptual Metaphor Theory)认为,抽象概念是在具体概念的基础上形成的,抽象概念具有隐喻性。具体来讲,个体可以将无法用身体感受到的抽象概念映射到一个与身体感知运动系统相关联的概念领域,以实现对抽象概念的表征与体验式理解(贾宁,冯新明,鲁忠义,2019;李子健,张积家,乔艳阳,2018;赵岩,伍麟,2019)。随着认知心理学、语言学等领域对概念表征的不断探索,越来越多的研究者认为概念的隐喻映射具有双向性(郑皓元,叶浩生,苏得权,2017;Slepian & Ambady,2014)。

情绪作为一种对人类生存至关重要的心理与生理现象,体现了个体对事物的态度、体验以及相应的行为反应,存在着积极与消极之分(孟昭兰,1994;Watson,Clark,& Tellegen,1988)。在一般认知任务中,即使是内隐情绪也会影响个体对任务难易程度的感知。Genolla(2012)提出的IAPE(Implicit Affect Primes Effort)理论假设,在消极情绪下,个体会感觉任务难度增加,导致其主观任务需求(个体主观评价任务完成过程中所需努力的量)上升,以至于在任务执行过程中,个体也将调动更多的认知资源(即努力动员);相反,在积极情绪下,个体会认为任务相对简单,损耗的认知资源也会更少。在该理论中情绪与难易信息间的对应关系仍停留在经验推理层面,目前尚未有实验研究对此进行直接探讨,但一些相关理论与研究为情绪蕴含着难易信息提供了参考。

情绪信息理论(Affect-As-Information Theory)指出,情绪的产生不仅会带来情绪体验,还包含着一定信息线索,这便是情感与认知联系的关键所在。具体来说,积极情绪是安全、舒适环境的信号,寓意着容易、有价值;而消极情绪是需应对难题的信号,寓意着困难、无价值(Clore & Huntsinger,2007;Huntsinger,2012)。有研究者认为,正是这些难易、有无价值等信息,才使得不同情绪下的个体采用不同加工策略,进而对认知加工过程产生促进或阻碍作用(方平,马焱,王雷,朱文龙,2018;刘雷,索涛,2018)。Lasauskaite,Gendolla和Silvestrini(2014)发现,相比于快乐情绪启动,在悲伤情绪启动下,个体的主观任务需求会更高,Esposito,Gendolla和Martial(2014)认为主观任务需求是依据任务难易程度评估得来的,任务越困难,个体感受到的任务需求也将越高。

如果上述积极情绪与容易、消极情绪与困难间的联系真实存在,那么根据语义表征具身理论以及隐喻映射的双向性反推,容易概念承载的情绪信息应是积极的,困难概念承载的情绪信息应是消极的。基于上述分析,本研究采用序列启动范式(a sequential priming paradigm)进行两个实验,以着重探讨两个方面的内容:(1)情绪与难易信息的对应关系。实验1使用情绪面孔图片作为启动刺激,难易词作为靶刺激,要求被试进行难易归类,以验证积极情绪与容易信息、消极情绪与困难信息的对应关系,进而为IAPE理论、情绪信息理论提供直接依据。(2)难易概念与情绪的对应关系。在实验1的基础上,实验2使用难易词作为启动刺激,情绪面孔图片作为靶刺激,要求被试进行情绪归类,以探讨容易概念与积极情绪、困难概念与消极情绪是否存在对应关系,进而验证难易概念与情绪间隐喻映射的双向性。本研究认为积极、消极情绪分别蕴含着容易、困难信息,容易、困难概念分别承载着积极、消极情绪,即难易概念的情绪隐喻映射具双向性。在序列启动范式中,个体对靶刺激的反应会受到启动刺激的影响,而这种影响恰好反映了个体认知结构中靶刺激与启动刺激的联结情况,当靶刺激与启动刺激效价一致时,被试的反应显著快于效价不一致条件,即出现序列启动效应(高志华,鲁忠义,2019;张玥,辛自强,2016;Wentura & Degner,2010)。因此,本研究假设在两个实验中,相比于不一致条件(积极情绪-困难、消极情绪-容易;容易-消极情绪、困难-积极情绪),个体在一致条件下(积极情绪-容易、消极情绪-困难;容易-积极情绪、困难-消极情绪)的反应速度显著更快。

2 实验1:情绪面孔对难易词的序列启动效应

2.1 被试

从某高校选取30名大学生,视力或矫正视力正常,均为右利手且从未参加过类似实验,其中男生12名,女生18名,年龄为20.50±2.62岁。

2.2 实验材料

从中国情绪图片库(白露,马慧,黄宇霞,罗跃嘉,2005)中选择12张情绪图片,积极、消极和中性情绪图片各4张(男女各半)。邀请25名大学生对图片的唤醒度和效价进行7点评分。积极(6.61±0.50)、消极(1.40±0.45)、中性(3.99±0.22)情绪图片的效价差异显著(F(2,48)=885.63,p<0.001,ηp2=0.97)且两两间差异均显著(p<0.001),为进一步验证结果的有效性,进行贝叶斯分析(吴凡,顾全,施壮华,高在峰,沈模卫,2018),结果仍显著(BF10>100);积极(6.55±0.39)、消极(6.34±0.66)、中性(6.23±1.58)情绪图片的唤醒度差异不显著(F(2,48)=0.83,p=0.44,BF10=0.22)。

选择能表达困难、容易概念的词语各11个,邀请30名大学生对词语的难易程度进行7点评分,最终筛选出困难词、容易词各6个。困难词(6.46±0.34)与容易词(1.39±0.26)的难易程度差异显著(t(29)=52.953,p<0.001,d=16.72,BF10>100)。

2.3 实验设计

采用3(情绪类型:积极/中性/消极)×2(难易类型:容易/困难)的被试内设计,因变量为难易词判断的正确率和反应时。

2.4 实验程序

在安静的实验室中,使用联想ThinkPad 14英寸液晶显示器(1024×768,60HZ)通过E-prime 2.0呈现实验材料,被试的眼睛与屏幕间水平距离为50~70cm。

实验流程:黑色背景上呈现白色注视点“+”500ms,然后呈现情绪图片27ms,随后呈现随机点图掩蔽刺激133ms,最后呈现难易词(最大呈现时间为2000ms),被试需判断词语是容易词还是困难词,并按相应键(一半被试的按键规则是出现容易词按“A”键,出现困难词按“L”键;另一半被试的按键规则相反),按键后词语消失并呈现“您已按键”,呈现时间为(2000ms-被试反应时)。试次间间隔时间随机,范围为500ms到1500ms。所有刺激均呈现在电脑屏幕中央。

整个实验共两个组块,每个组块有144个试次,两个组块之间至少休息2分钟。理解实验流程后,被试需练习16个试次,至少正确完成14个试次才能进入正式实验。

2.5 结果

启动刺激和靶刺激效价一致时被试的反应时显著小于不一致条件即为序列启动效应,因此先区分出一致(积极-容易、消极-困难)、不一致(积极-困难、消极-容易)以及中性条件(中性-容易、中性-困难),从而产生一致性变量。

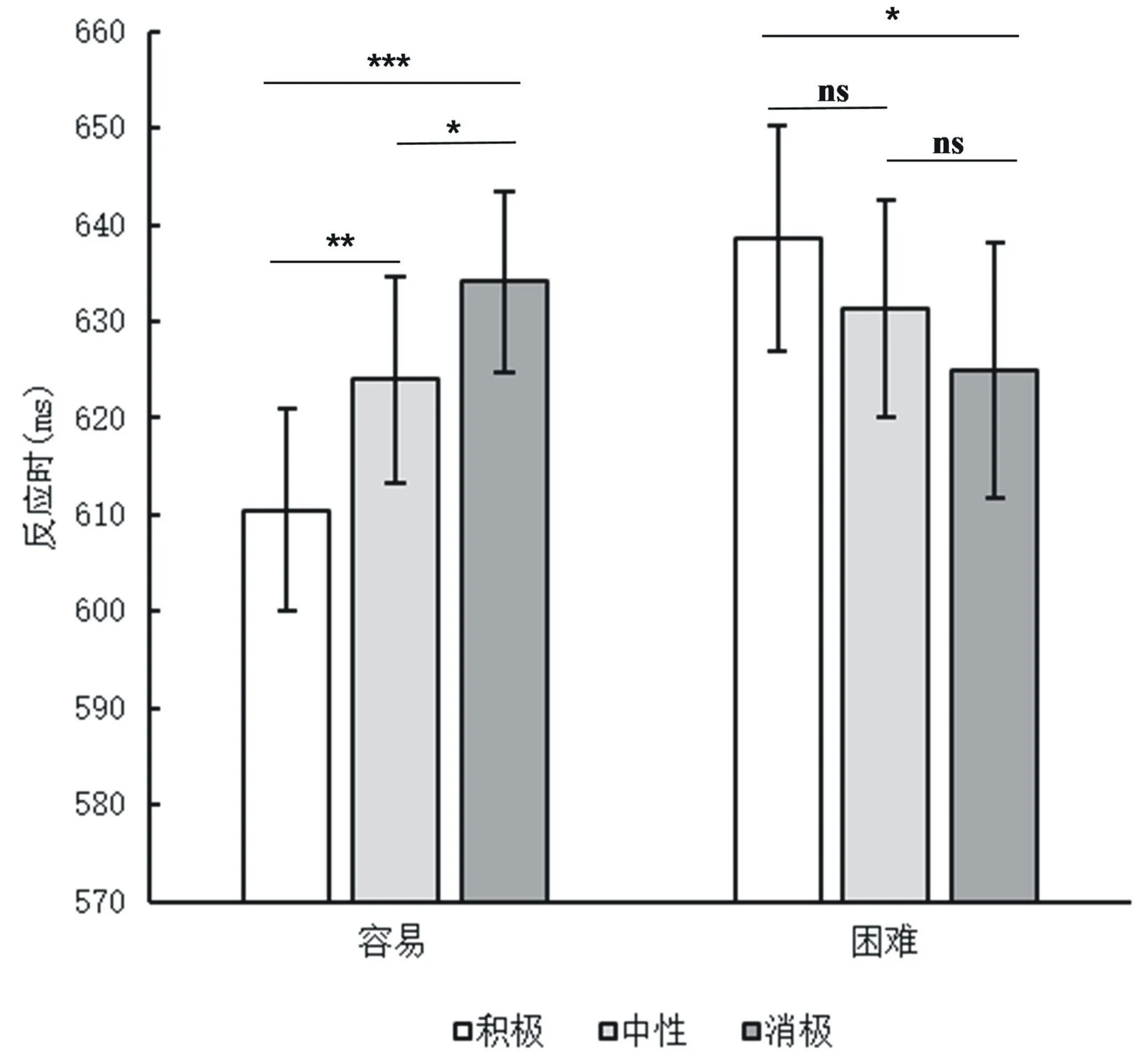

仅考虑反应正确且反应时在正负三个标准差以内的数据,对反应时进行单因素重复测量方差分析发现,一致性的主效应显著(F(2,58)=13.70,p<0.001,ηp2=0.32,BF10=1310.99),反应时从一致条件(617.69±11.23ms)到中性条件(627.69±10.43ms)再到不一致条件(636.37±9.88ms)不断增大,事后检验显示一致与不一致(p<0.001)、一致与中性(p=0.006)、中性与不一致(p=0.011)条件下的反应时差异均显著。对反应时进行3(情绪类型)×2(难易类型)的重复测量方差分析发现,情绪类型的主效应(F(2,58)=1.44,p=0.25,BF10=0.09)、难易类型的主效应(F(1,29)=1.81,p=0.19,BF10=1.43)均不显著,交互作用显著(F(2,58)=12.23,p<0.001,ηp2=0.297,BF10=60.18),事后检验结果如图1,相比于消极情绪启动(634.14±9.36ms),积极情绪启动下(610.49±10.45ms),被试对容易词的反应显著更快(p<0.001);相比于积极情绪启动(638.61±11.64ms),消极情绪启动下(624.88±13.23ms),被试对困难词的反应显著更快(p=0.01)。

图1 不同情绪启动下难易词判断的反应时(M±SD)

不同情绪启动下难易词判断的正确率为M=96.46%(SD=0.04)。对正确率进行单因素重复测量方差分析发现一致性的主效应不显著(F(2,58)=3.09,p=0.053,BF10=1.09)。对正确率进行3(情绪类型)×2(难易类型)的重复测量方差分析发现情绪类型的主效应(F(2,58)=0.51,p=0.61,BF10=0.07)、难易类型的主效应(F(1,29)=2.93,p=0.098,BF10=0.17)以及交互作用(F(2,58)=2.22,p=0.12,BF10=1.83)均不显著。

3 实验2:难易词对情绪面孔的序列启动效应

3.1 被试

从某高校选取30名大学生,视力或矫正视力正常,均为右利手且从未参加过类似实验。去掉正确率低于50%的被试(2名),得到28名被试,男生12名,女生16名,年龄为20.50±2.12岁。

3.2 实验材料

材料选择同实验1。

选择能表达困难、容易以及中性概念的词语各11个,30名大学生对其难易程度进行7点评分,筛选出困难词、容易词、中性词各4个。困难词(6.57±0.34)、容易词(1.20±0.24)、中性词(3.97±0.13)的难易程度差异显著(F(2,58)=2970.18,p<0.001,ηp2=0.99,BF10>100),且两两间差异均显著(p<0.001)。

选择积极、消极情绪图片各6张,25名大学生对其唤醒度和效价进行7点评分。积极(6.50±0.45)、消极(1.53±0.55)情绪图片的效价差异显著(t(24)=29.18,p<0.001,d=9.88,BF10>100);积极(6.31±0.43)、消极(6.19±0.67)情绪图片的唤醒度差异不显著(t(24)=0.80,p=0.43,BF10=0.28)。

3.3 实验设计

采用3(难易类型:容易/中性/困难)×2(情绪类型:积极/消极)的被试内设计,因变量为情绪类型判断的正确率和反应时。

3.4 实验程序

同实验1但有所改变:启动刺激即难易词呈现53ms;掩蔽刺激为“XXX”;靶刺激即情绪面孔最大呈现时间为1500ms;被试需判断靶刺激是积极还是消极情绪并按相应键。

3.5 结果

首先区分出一致性变量,包括一致(容易-积极、困难-消极)、不一致(困难-积极、容易-消极)以及中性条件(中性-积极、中性-消极)。

仅考虑反应正确且反应时在正负三个标准差以内的数据,对反应时进行单因素重复测量方差分析发现,一致性的主效应显著(F(2,54)=10.39,p<0.001,ηp2=0.28,BF10=153.64),被试的反应时从一致条件(636.29±15.23ms)到中性条件(641.89±14.74ms)再到不一致条件(651.84±15.39ms)连续增大,不一致与一致(p=0.001)、中性(p=0.001)条件下的反应时均出现显著差异,一致与中性条件下的反应时无显著差异(p=0.13)。对反应时进行3(难易类型)×2(情绪类型)的重复测量方差分析发现,难易类型的主效应不显著(F(2,54)=0.49,p=0.62,BF10=0.07),情绪类型的主效应显著(F(1,27)=13.95,p=0.001,ηp2=0.341,BF10>100),表现为对积极情绪的反应(628.55±14.18ms)显著快于消极情绪(658.13±16.73ms),交互作用显著(F(2,54)=10.53,p<0.001,ηp2=0.28,BF10=3.62),事后检验结果如图2,相比于困难词启动(638.81±14.73ms),容易词启动下(621.27±14.19ms),被试对积极情绪的反应显著更快(p=0.003);相比于容易词启动(664.88±17.28ms),困难词启动下(651.31±17.34ms),被试对消极情绪的反应显著更快(p=0.016)。

不同难易词启动下情绪类型判断的正确率为M=96.38%(SD=0.03)。对正确率进行一致性的单因素重复测量方差分析发现一致性的主效应不显著(F(2,54)=1.05,p=0.36,BF10=0.24)。对正确率进行3(难易类型)×2(情绪类型)的重复测量方差分析发现难易类型的主效应(F(2,54)=0.081,p=0.92,BF10=0.06)、情绪类型的主效应(F(1,27)=3.40,p=0.076,BF10=0.52)以及交互作用(F(2,54)=1.15,p=0.32,BF10=0.22)均不显著。

图2 不同难易词启动下情绪图片判断的反应时(M±SD)

4 总讨论

本研究实验1以情绪面孔图片作为启动刺激,难易词作为靶刺激,要求被试进行难易归类,结果显示,从不一致条件到中性条件再到一致条件被试的反应时显著递减;相比于消极情绪启动,被试在积极情绪启动下对容易词的反应显著更快、对困难词的反应显著更慢。表明在个体认知结构中情绪与难易信息存在着对应关系:积极情绪蕴含着容易信息,消极情绪蕴含着困难信息。在实验2中,启动刺激为难易词,靶刺激为情绪面孔图片,两个实验所使用的情绪图片、难易词均有所不同,但结果仍发现,被试在一致条件下的反应时显著短于不一致条件,中性条件下的反应时大小居其中间位置,达到整体线性;相比于困难词启动,被试在容易词启动下对积极情绪的反应显著更快、对消极情绪的反应显著更慢。表明在个体认知结构中难易概念与情绪存在着对应关系:容易承载着积极情绪,困难承载着消极情绪。本研究两实验的结果为难易概念与情绪间隐喻映射的双向性提供了直接证据。

4.1 情绪蕴含着难易信息

前人研究已验证IAPE理论模型中难易信息会影响主观任务需求、主观任务需求会影响努力动员以及情绪对努力动员有着深刻的影响(Chatelain & Gendolla,2015;Genolla,2015;Silvestrini & Gendolla,2013)。在此基础上,本研究实验1表明,在个体认知结构中,积极情绪蕴含着容易信息、消极情绪蕴含着困难信息,这为IAPE理论总体逻辑的完善验证提供了支撑。

IAPE理论总体逻辑得以完善论证有助于解释情绪启动对个体认知加工的影响。徐慧芳,张钦和郭春彦(2015)指出,负性情绪强度越高,个体注意资源的分配就越多,王宝玺等人(2018)还借助这一观点来解释为什么负性情绪图片的再认成绩显著高于中性图片;冯墨女和刘晓明(2019)也发现积极情绪下认知抑制功能下降。在大量生活经验的积累下,个体认识到在某些情绪下应对挑战会更容易或更困难,容易、困难成为了不同情绪心理表征的重要特征。消极情绪往往预示着阻碍与困难,以至于在任务执行过程中个体会调用更多的认知资源,付出更多的努力,比如采用精细加工模式来解决问题,从而提高认知任务表现;积极情绪则相反,它意味着没有威胁、任务是容易的,从而降低了个体主观任务需求以及努力动员,比如采用简单启发式加工模式,导致认知表现下降(梁家铭,陈树林,2015;徐富明等,2015;Richter,Gendolla,& Wright,2016)。

4.2 难易概念承载着情绪

本研究实验2表明,在个体认知结构中,容易承载着积极情绪,困难承载着消极情绪,这与语义表征具身理论所强调的“概念能承载情绪信息”一致。

文字是情绪信息的重要载体,语言网络和情绪网络之间存在着复杂的联系(曹阳,王琳,2018)。就一个简单的词汇概念而言(例如玫瑰),它不仅蕴含着语义信息(一种植物,有香味的),还承载着丰富的情绪意义(正性的、积极的),难易概念亦是如此。在难易概念的习得过程中,生活实践经验能够促进和加强个体对难易概念的理解(如“难于上青天”、“不费吹灰之力”),而这些生活实践常伴随着情绪体验。例如,当个体遭遇一些无法及时解决的、困难的事件时,常会因任务过重、自我能力不足等原因而伴随着消极情绪;而当处理那些有能力解决的、容易的事件时则相反。久而久之,个体便将困难与消极情绪、容易与积极情绪关联起来。

此外,实验2显示被试对积极情绪的反应显著快于消极情绪,出现了积极情绪识别优势。以往研究也发现,在情绪面孔识别中,被试对高兴面孔的识别更快(Nummenmaa & Calvo,2015),于明阳、李富洪和曹碧华(2018)也曾指出,愉快面孔识别优势具有广泛性和稳定性,个体识别高兴面孔的反应时均短于其他情绪面孔。

5 不足与展望

本研究结果不仅支持情绪信息理论和语义表征具身理论观点,证实了IAPE理论总体逻辑的准确性,还验证了难易概念与情绪的双向映射关系,为概念隐喻理论的延伸即隐喻的双向性观点提供了支撑。但值得注意的是,也有研究发现,在高要求的体能耐力运动中,积极情绪启动促进了任务完成(Anthony,James,& Samuele,2014),这可能是由于任务难度和情绪会共同影响主观任务难度,进而影响个体主观任务需求和努力程度。因此,未来研究可进一步探讨在不同任务难度下,情绪对个体认知任务表现的影响。其次,本研究的情绪材料仅涉及快乐、悲伤与平静情绪,鉴于愤怒与积极期望、高应对能力有关,恐惧与低控制、低应对能力有关(Framorando & Gendolla,2018;Lerner & Keltner,2001),个体是否会以同样的形式把恐惧和困难、愤怒和容易联系起来?因此,接下来的研究还可以综合探讨更多不同情绪与难易概念间的隐喻关系。

6 结 论

本研究采用序列启动范式进行两个实验,得出难易概念的情绪隐喻具有双向性:

(1)积极情绪蕴含着容易信息,消极情绪蕴含着困难信息。

(2)容易概念承载着积极情绪,困难概念承载着消极情绪。