彝族火把节对社区成员族群认同的影响

——基于多族群认同测量(MEIM)的运用

陶长江

(四川农业大学旅游学院 四川成都 611830)

节庆是神圣或原始的庆祝时刻(Falassi,1987),是分享价值、思想、认同以及连续性的庆祝活动(Getz,2010),这些庆祝活动包括大型活动、有特色的表演和竞赛活动(Van Winkle,Woosnam & Mohammed,2013)。举办节庆可以产生显著的经济、社会文化效益(Yürük,Akyol & Şimşek,2017),以往研究已证实节庆对社区的经济影响(Crompton,2006;Rivera,Hara &Kock,2008;Andersson,Armbrecht & Lundberg,2012),如节庆中观众的消费会给当地居民和经济部门带来益处(Tohmo,2005),节庆在促进主办社区的经济繁荣方面起着重要作用(Saayman & Rossouw,2011;Diedering &Kwiatkowski,2015)。也有研究人员提出,节庆影响研究应该从关注经济效益的传统底线(bottom-line)模型转变为同时关注环境和社会文化影响的三重底线(triple-bottom-line)模型(Hede,2007;Woosnam,Jiang & Van Winkle,2016)。Getz(2010)认为,节庆的社会文化影响是节庆研究领域的3 条主线之一,也是需要给予更多关注的研究方向(Mair & Whitford,2013),而节庆在族群认同建构中的作用就是节庆社会文化影响研究中的一个重要问题(Getz,2010)。族群认同(Ethnic Identity,EI)是个体作为族群成员的自我认同,它反映出个体对于整个族群的归属感和态度(Phinney,1990)。尤其对少数民族成员而言,族群认同是一个重要的个体特性(Phinney,1992)。为准确测量族群认同,Phinney(1992),Roberts、Phinney 和Masse 等(1999)提出了一个测量工具——多族群认同测量(Multigroup Ethnic Identity Measure,MEIM)量表,被广泛运用于族群研究领域(Worrell,Conyers & Mpofu,et al.,2006;Yoon,2011;Burrow-Sanchez,2014;Sarno & Mohr,2016)。

以往关于节庆与族群认同的研究,学者多通过质性研究方法说明节庆活动本身(Cervone,1998;Kaplan,Higdon & Crago,et al.,2004;Deagon,2008;Zeitler,2009)会影响社区居民的族群认同,缺少用定量方法来探索具体影响程度的研究。社区成员作为活动的表演者或观看者参与节庆(Amini & Safian,2013),其参与程度会对族群认同产生怎样的影响?虽然已有研究表明旅游者涉入程度会影响社区居民的族群认同(孙九霞,2010),但在旅游节庆发展程度不同的社区,是否有类似结论?而参与节庆的社区成员的个体特征(如年龄、性别、受教育程度等)又是如何影响族群认同的?基于此,本研究将MEIM 引入节庆研究,以参与四川凉山彝族民间火把节的社区居民为研究对象,采用定量研究方法,验证社区成员参与火把节的程度、个体特征以及所在社区旅游发展程度对其族群认同的影响,以期深化族群认同研究和社区节庆研究。

一、文献回顾

1.族群认同以及测量

族群认同概念来自3 个相关的理论。Erikson(1968)的自我认同理论和Marcia(1980)的认同发展理论指出,个体通过批判和承认的过程可以构造出一个特定的认同。批判意味着个体对“有意义选择”的探索过程,承认则指个体对“个体自身”的探究(Cervone,1998)。Tajfel(1981)的社会认同理论指出,社会成员的认同指个体在所属社会组织(或群体)中自我形象的部分。从社会学角度看,族群认同包括两部分:关于社会群体成员的个体认识和个体与所属群体的价值、情感联系(Pegg & Plybon,2005;Worrell,Conyers & Mpofu,et al.,2006)。

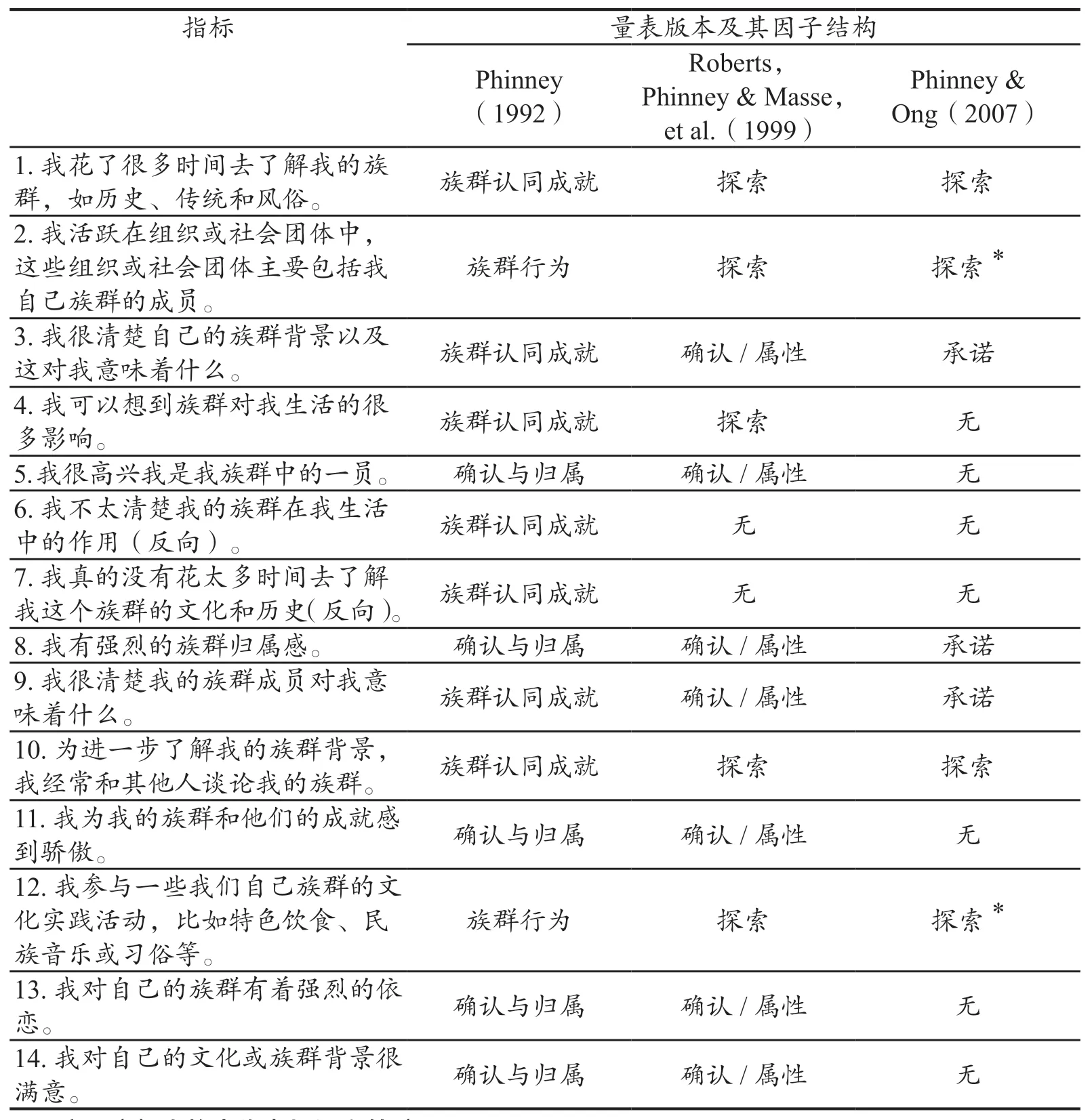

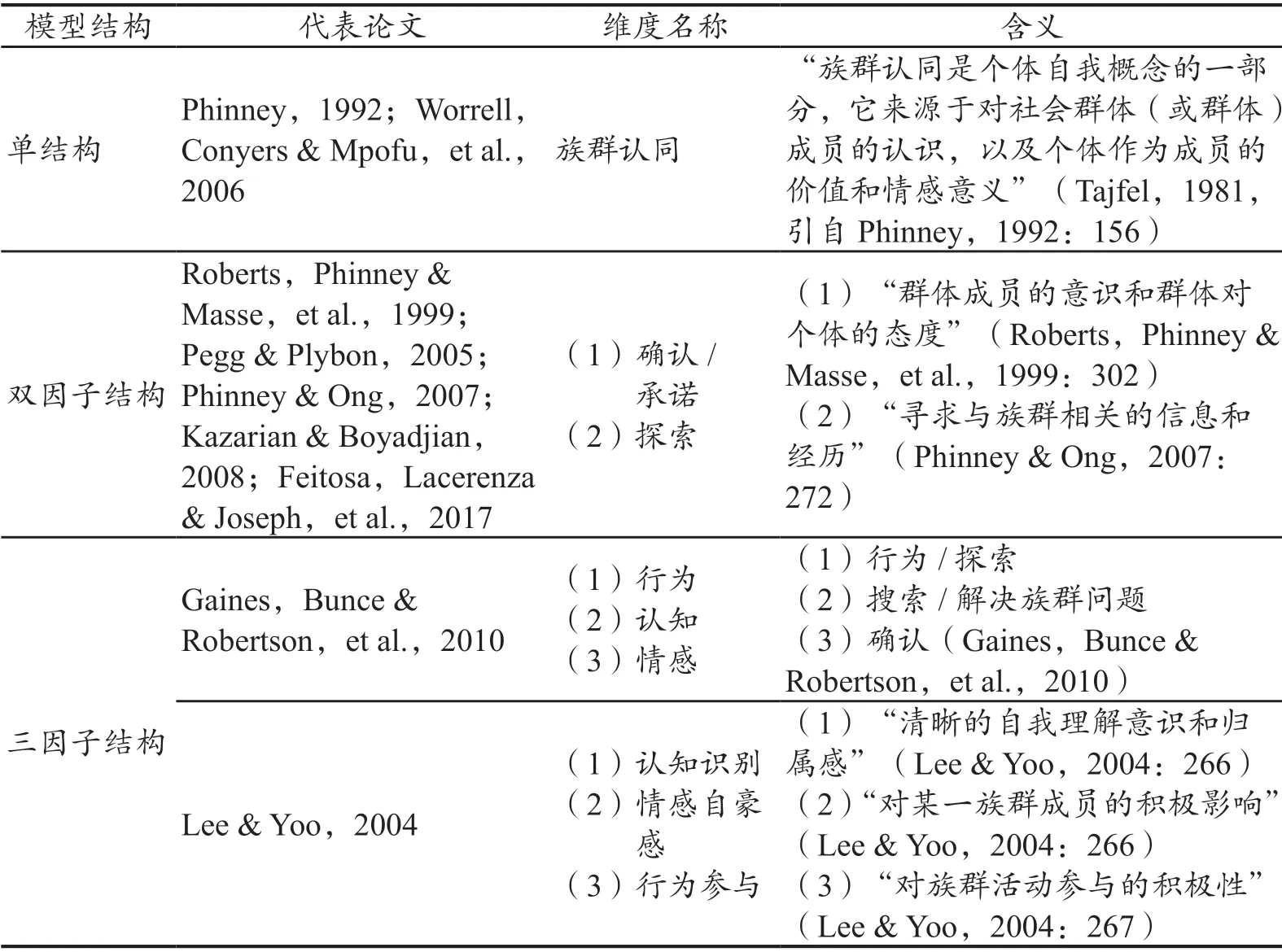

为区分和比较不同人口的族群认同,Phinney(1992)首次开发了可用于各民族和种族的多族群认同测量量表。总体看,MEIM 有3 个版本被广泛地运用于族群认同研究中(见表1):Phinney(1992)的原始版(14 项指标),Roberts、Phinney 和Masse 等(1999)的修订版(12 项指标),Phinney 和Ong(2007)的修订版(6 项指标)。MEIM 最早被用于青少年研究领域,但在成年人研究中也表现出良好的心理测量特性(Pegg & Plybon,2005;Feitosa,Lacerenza & Joseph,et al.,2017)。Roberts、Phinney 和Masse 等(1999) 修订后的MEIM 作为在不同环境下评估族群认同的有效方式而被广泛运用(Yoon,2011;Burrow-Sanchez,2014;Sarno & Mohr,2016)。MEIM 的指标结构维度也有3 种类型:单一结构、双因子结构和三因子结构(见表2)。虽有研究表明,在不同背景中运用MEIM 可以产生更多的族群认同维度以准确评估族群认同的认知、情感和行为(Lee & Yoo,2004;Gaines,Bunce & Robertson,et al.,2010),但更多学者认为MEIM 是由族群认同承诺和族群认同探索构成的稳定的双因子结构(Lee & Yoo,2004;Kazarian & Boyadjian,2008;Gaines,Bunce & Robertson,et al.,2010;Blozis & Villarreal,2014;Feitosa,Lacerenza& Joseph,et al.,2017)。其中,族群认同承诺指“成员意识和对群体的态度”(Roberts,Phinney & Masse,et al.,1999),族群认同探索指“寻求与族群相关的信息和经历”(Phinney & Ong,2007)。

表1 MEIM 的指标和因子结构Tab.1 Factor dimensions and items about MEIM

表2 MEIM 的3 类结构维度Tab.2 Three types of structural dimensions about MEIM

2.节庆与族群认同

节庆有助于保留、传承和再现社区的宗教、地方传统和文化认同(Vahed,2002;Elias-Varotsis,2006),帮助社区成员保持积极的自我认同(De Bres &Davis,2001),重建地方认同和重构象征认同(Jeong & Santos,2004)。节庆也可以为参与者、利益相关者甚至社区带来有意义的社会成果,如强化成员关系、增加社会资本(Stadler,2013;Bagiran & Kurgun,2016)等。节庆还能够提高社区凝聚力和社区能力(Edwards,2012),增加社区福祉(Yolal,Gursoy & Uysal,et al.,2016)。当成员们参与节庆时,会创造社区意识(Irimoto,2004),节庆参与可以提高个体的社区自豪感、认同感和归属感(Kaplan,Higdon & Crago,et al.,2004;Yürük,Akyol & Şimşek,2017),促进形成社区成员间新的社交关系,增强社会凝聚力以创造社会资本(Arcodia& Whitford,2006)。

族群认同是个体自我概念的重要部分(Phinney,1992)。Ong、Fuller-Rowell 和Phinney(2010)指出少数民族族群认同的发展过程经历了自我探索、改变和巩固的阶段。族群认同可以通过族群的价值符号得以发展,如民族节庆中的装束、音乐、语言和仪式。民族节庆也可以对社区成员族群认同的发展有积极影响:一方面,民族节庆的仪式性活动可以创造参与者的团结意识(Irimoto,2004),如舞蹈表演可以反映一个民族的社会文化政治冲突和转变,在形成成员族群认同方面至关重要(Deagon,2008),音乐表演作为一种建构地方的社会实践(魏琳琳,2020)和节庆仪式(唐雪琼、钱俊希、杨茜好,2017;魏琳琳,2020)可以强化少数民族的身份和族群认同;另一方面,节庆作为一个关键的对话工具,成员可以借此进行交流(Kaplan,Higdon & Crago,et al.,2004),还为参与者提供了一个理解不同群体间差异性和共同性的良好机会,并由此培育参与者对文化多样性的尊重和欣赏(Linden,1997)。已有研究证明在移民社区的族群中,节庆在明确族群边界、创造族群意识、构造族群成员间集体认同感方面起着至关重要的作用(Wang,2003;Kaplan,Higdon &Crago,et al.,2004;Yoon,2011);节日活动有助于增强移民群体的族群标记和对本族群的归属感(Chacko,2013),增进和维持族群认同(Davis,Jackson& Jackson,2009;Jackson,2020)。

综上,族群认同是自我认同和社会认同理论中的重要概念,MEIM 是用来测量不同人群族群认同的常用工具,但未见MEIM 被用于节庆研究。诸多研究证实了节庆对社区成员和社区均有积极的社会影响,但鲜有研究关注社区成员的个体特征以及成员在节庆中的不同参与方式会对其自身的族群认同产生怎样的影响。基于此,笔者展开了相关研究。

二、研究方法

1.研究背景

火把节是彝族年节文化的重要组成部分,堪称彝族文化的一个标志性符号(李祥林,2016),是彝族最著名的文化庆典之一。火把节来源于几千年前彝族古老的太阳历法,举办时间为每年的农历六月二十四日。本质上,火把节是彝族人民利用对火的崇拜来进行祭岁和祈年等一系列活动的节日(陈海,2015),体现了农耕文明时代祭火的古代传统。

四川凉山彝族自治州有超过240 万的彝族同胞,约占全国彝族总人口的1/3,是全国最大的彝族聚居区(温春来,2007)。在四川凉山彝族自治州,有两种类型的火把节:一类是由州政府组织、各县参与的五年一次的“中国·凉山彝族国际火把节”(简称“国际火把节”)和一年一次的“中国·西昌凉山彝族火把节”(简称“凉山火把节”);另一类是由县政府号召、各乡镇组织并参加的一年一度的凉山彝族火把节(简称“民间火把节”)。不同于国际火把节和凉山火把节,由于民间火把节举办地交通不便捷、接待设施不健全,观众中虽有少量外来旅游者(以摄影爱好者居多),但多数仍以社区居民为主。民间火把节是彝族人民火把文化庆祝的一种原始形式,通过一系列仪式、表演和竞赛活动,展现彝族人民的宗教观、价值观和世界观。当地社区居民在民间火把节中可以参加各式活动,如男子可以参加斗牛、斗羊、赛马、摔跤、爬杆等竞赛活动和选美;女子可以表演阿都高腔、朵乐荷(一种民族文化舞蹈形式)和选美;老年人可以展示传统仪式、演示民族习俗;孩子们可以在夜晚尽情玩火把。所有人不分民族、年龄、性别和身份,都可以参加火把节狂欢:夜幕下,大家围绕火把尽情跳达体舞。

彝族火把节于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,四川凉山彝族自治州也因火把节而发展成为一个备受游客欢迎的旅游目的地。2016年,彝族火把节共吸引游客326.39 万人次。鉴于本研究关注社区节庆举办对成员族群认同的影响,故选择2016年普格县和布拖县举办的民间火把节为研究数据收集点。

2.研究工具

本研究采用问卷调查法收集数据。问卷包括了三部分内容:第一部分调查社区成员参加火把节的具体状况和具体活动;第二部分采用Roberts、Phinney和Masse 等(1999)修订的包括12 项指标的MEIM 量表,量表采用李克特5级尺度(1~5 表示从完全不同意到完全同意)测量火把节参与者对这些族群认同指标的反应;第三部分调查被访者所属社区、性别、年龄、受教育程度等个人信息。

3.数据收集

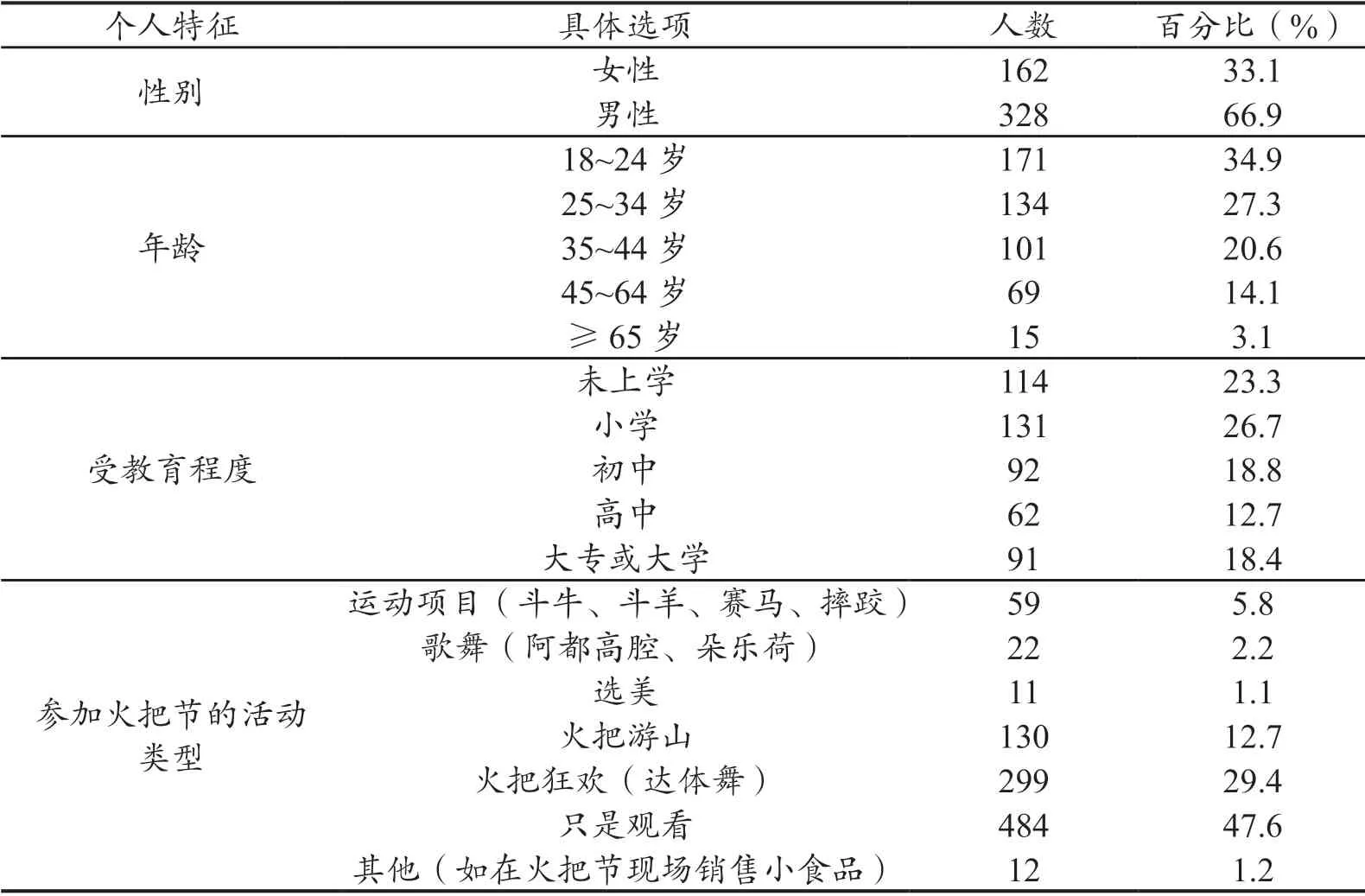

课题组于2016年7月在彝族民间火把节举办期间分两阶段进行实地调研。第一个阶段是布拖县民间火把节举办期即7月21日至24日;第二个阶段为普格县民间火把节举办期即7月26日至29日。调研人员由6 名来自布拖县和普格县的彝族大学生组成(3 名是笔者的学生,另外3 名是学生的亲戚或朋友)。在正式调研前,笔者向调研人员就问卷调查技巧、研究目的以及MEIM 量表各指标进行了培训和详细阐释。被访者均为彝族人,且部分人员未上过学只会彝语,为保证调研信息的准确性,调研人员在火把节现场只用彝语对被访者提问,并记录答案,最终收集到490 份有效问卷(263 份来自布拖县,227 份来自普格县)。被访者以男性为主,多数为18~44 岁的中青年,接近1/4 的被访者未上过学,超过一半的被访者表示曾参加过火把节的具体活动(见表3)。

表3 被访者个人特征Tab.3 Respondent characteristics

4.数据分析

本研究首先运用数据统计分析软件SPSS 17.0 检验数据信度、效度,并作探索性因子分析确定MEIM 的因子结构,再运用结构方程模型软件AMOS 24.0作验证性因子分析检测数据与测量模型的整体拟合度,最后用SPSS 17.0 中多元方差分析比较社区节庆旅游发展程度、社区成员的个体特征和节庆中参与积极性及强度对族群认同影响的差异。

三、分析与结果

1.探索性因子分析

(1)数据的信效度检验。SPSS 17.0 分析计算结果显示,量表总Alpha系数α=0.703>0.7,表明量表内部一致性良好,即效度较好;再经KMO 样本测度和Bartlett 球形度检验,结果显示KMO=0.858>0.8,显著性水平p

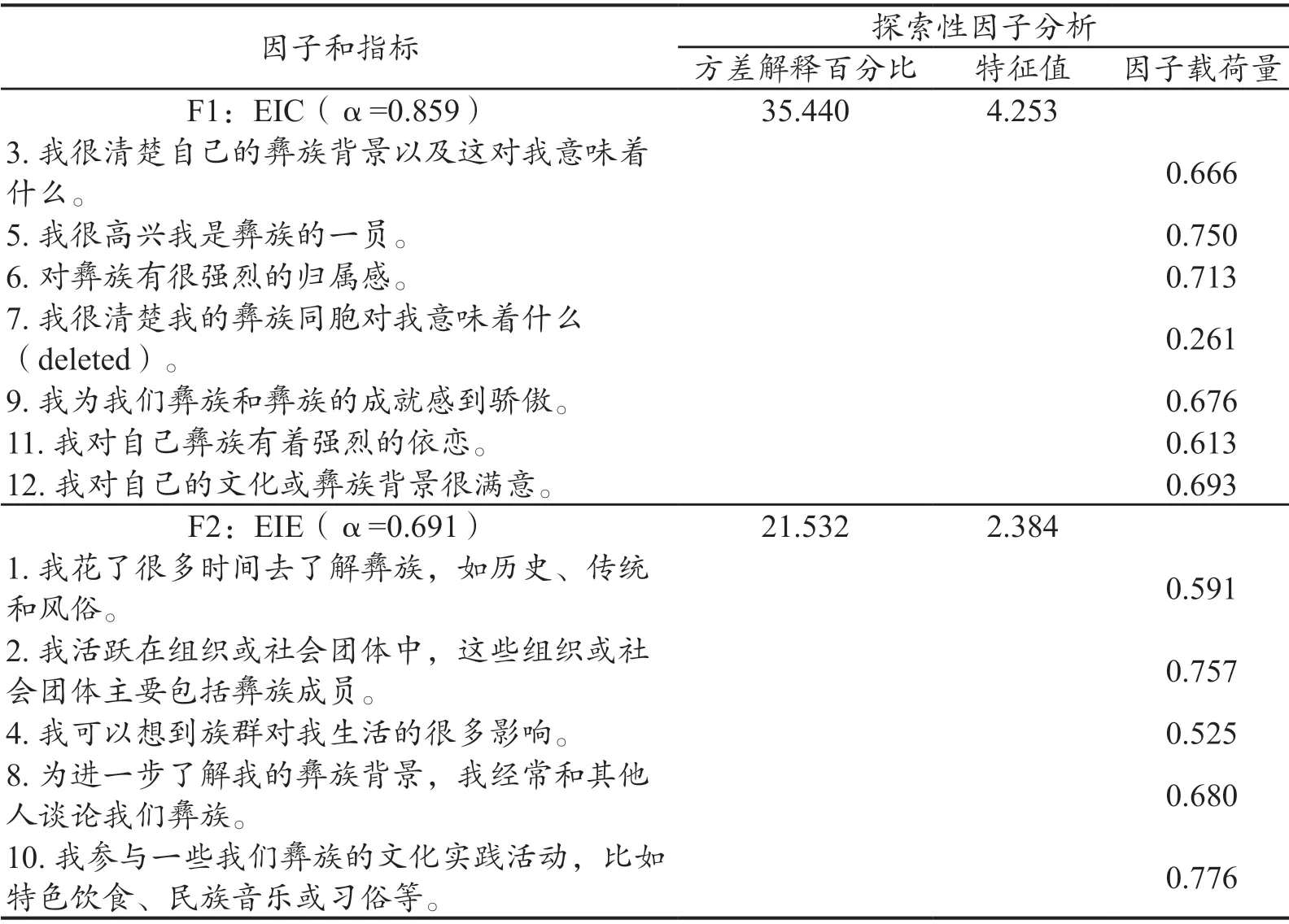

=0.000<0.0001,说明各变量存在一定相关关系,问卷数据适合进行因子分析。(2)探索性因子分析。运用具有Kaiser 标准化的正交旋转法,采取主成分分析法,从12 项指标中提取出两个特征值大于1 的公因子,其累计方差解释贡献率为56.972%,能够较好地解释12 项测量指标(见表4)。

(3)对因子进行命名。通过方差最大化正交旋转法,旋转在3 次迭代后收敛,得到旋转成分矩阵。经因子分析后保留了11 项指标,这11 个因子的载荷量为0.525~0.776,指标7“我很清楚我的彝族同胞对我意味着什么”因指标载荷量较低而被去掉。克隆巴赫系数两个维度的值为0.691 和0.859,表明了测量的内在一致性。参考以往学者(Tajfel,1981;Roberts,Phinney & Masse,et al.,1999;Phinney & Ong,2007;Burrow-Sanchez,2014)运用MEIM 量表进行研究的命名方式,将两个主成分分别命名为族群认同探索(Ethnic Identity Exploration,简称EIE,包括5 项指标)和族群认同承诺(Ethnic Identity Commitment,简称EIC,包括6 项指标)。EIC 反映了个体在族群态度方面的表现,而EIE 用于衡量个体在族群行动方面的表现。

表4 探索性因子分析Tab.4 Results of exploratory factor analysis (n = 490)

2.验证性因子分析

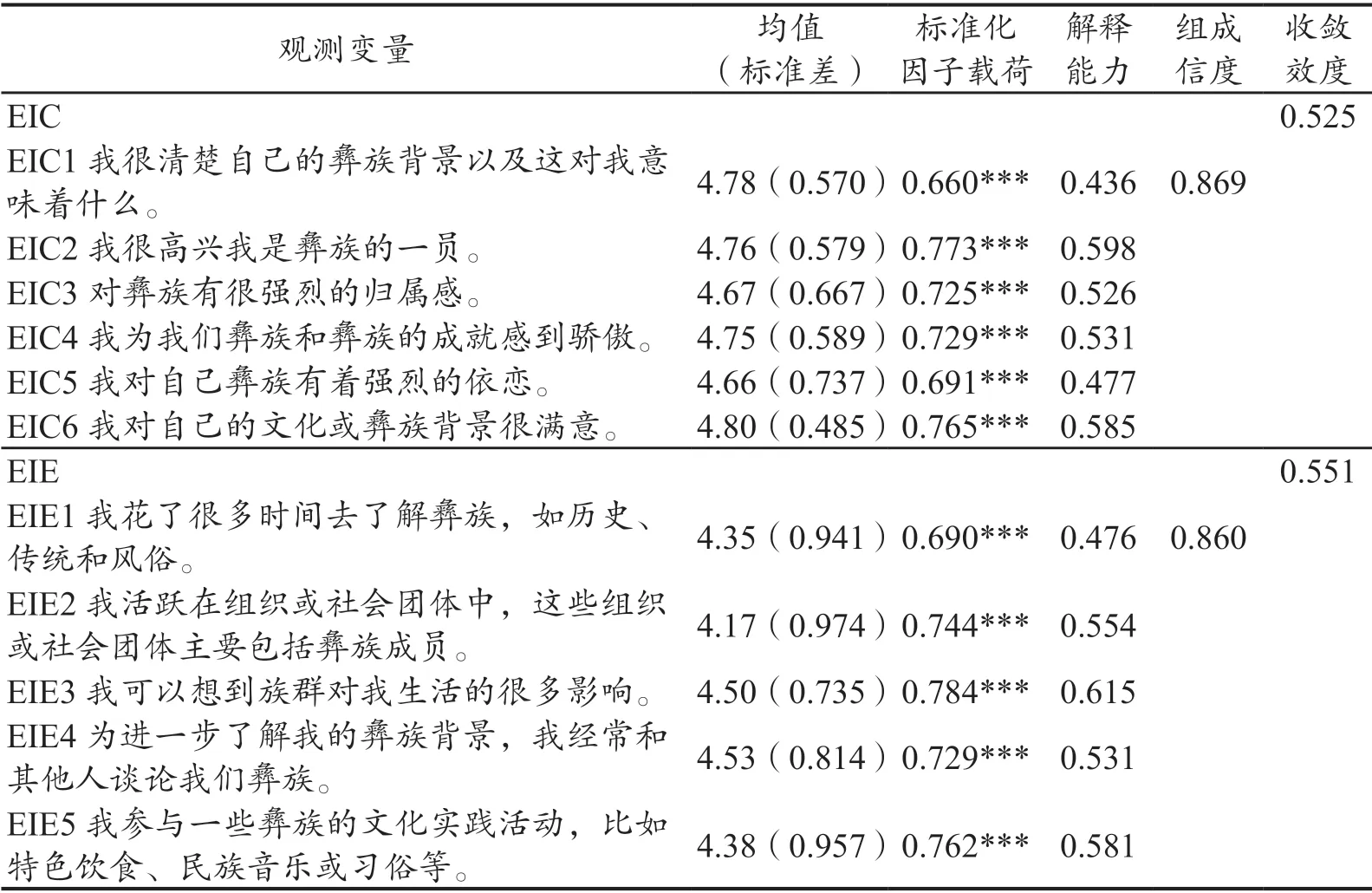

运用AMOS 24.0 对样本数据的2 个潜变量、12 个观测变量作验证性因子分析(见表5)。删除1 项因子载荷小于0.6 的观测变量“我很清楚我的彝族同胞对我意味着什么”,数据与测量模型的整体拟合度良好,拟合指数chi-square=87.232,df=32,chi-square/df=2.726,GFI=0.936,p

=0.000,AGFI=0.902,CFI=0.912,TLI=0.907,RMEEA=0.078,均达到理想值;所有显变量与潜变量之间的测量路径均在99%的置信区间内(双尾)显著。根据Bagozzi (1981)的观点,标准化因子负荷量Std.>0.7 为理想值,大于0.6 为可接受值;SMC 是FL 的平方,SMC>0.5 为理想值,大于0.36 为可接受值;组成信度CR>0.8 为理想值,大于0.7 为可接受值;收敛效度AVE>0.5 为理想值,大于0.36 为可接受值。样本因子的标准化载荷均大于0.6,收敛效度AVE 均大于理想值0.5,SMC 大部分为理想值,EIC1、EIC5 和EIE1 的SMC 值也在可接受范围。这表明潜变量具有良好的内部一致性和收敛效度,各潜变量很好地聚合于相应显变量,量表的观察变量能较好地被结构变量所解释。最后,两个潜变量间的皮尔森相关值为0.531,小于0.71,表明两个潜变量之间有显著区分,潜变量的大部分信息只能被自身的观测变量解释,与另一潜变量的观测变量相关性极低(MacKenzie,Podsakoff & Podsakoff,2011)。

表5 观测变量基本统计量与验证性因子分析结果Tab.5 Items with descriptive statistics and results of CFA

3.多元方差分析

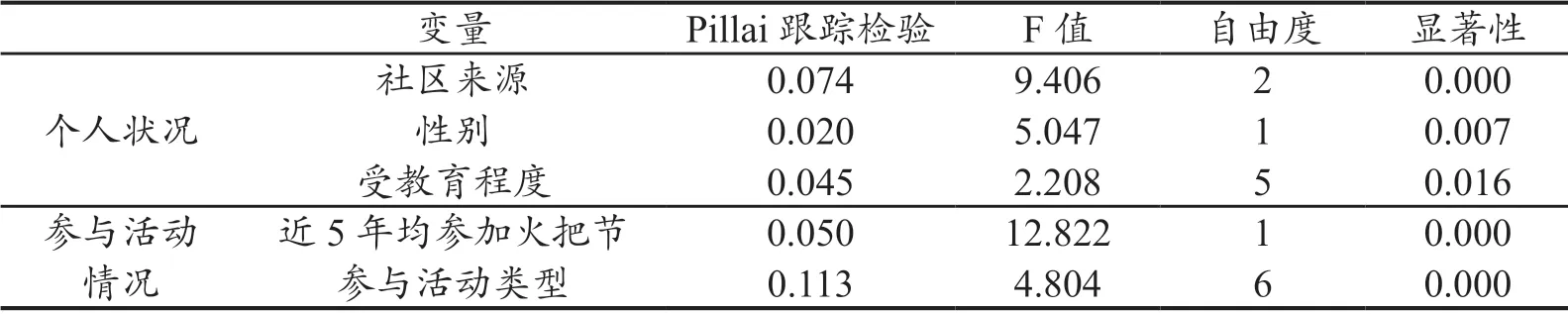

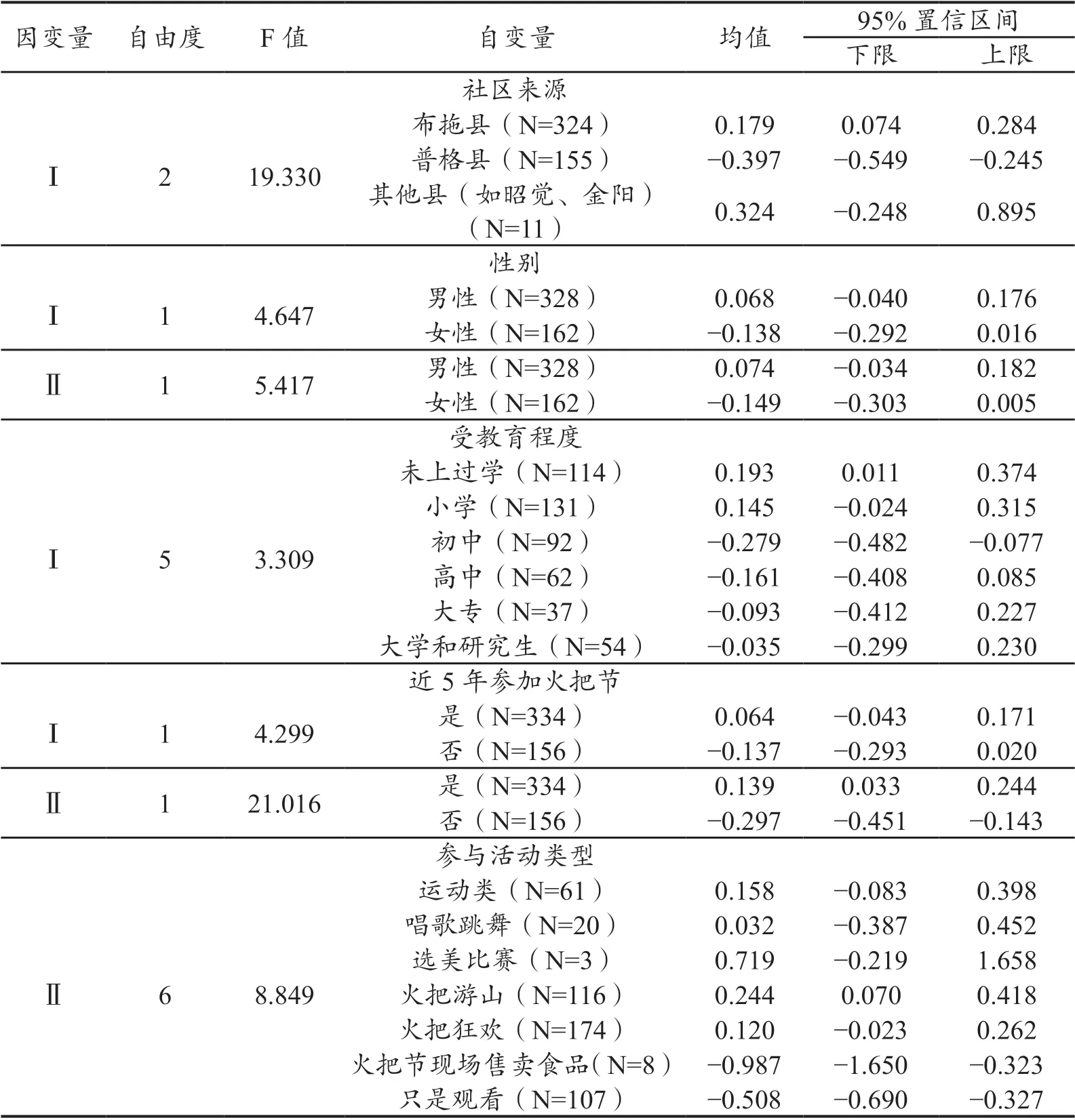

单因素多元方差分析被用来检测族群成员所在社区特征(旅游发展程度)、个人特征(年龄、性别、受教育程度)和参与节庆活动差异(当年是否参加/观看火把节、近5年是否参加/观看火把节、参与火把节的具体活动类型)对族群认同的影响,数据分析结果见表6 和表7。

(1)社区旅游发展程度显著影响社区成员族群认同。数据分析表明,布拖县、金阳县、昭觉县等的彝族民众的族群认同承诺强于普格县。布拖县和普格县均是民间火把节举办地,但两县民众却有不同的族群认同承诺,可能原因是普格县因旅游业快速发展,减弱了社区族群的族群认同承诺。布拖县号称火把节之乡,普格县称自己为火把节发源地,两县均希望通过火把节发展旅游业,但普格县因区位优势(更靠近西昌市,交通便利)和政策优势(县政府更重视火把节,积极采取营销策略),依托火把节的旅游业发展速度和规模明显强于布拖县。

(2)族群成员参加火把节的强度和参与程度显著影响族群认同。数据分析表明,“一年是否参加/观看火把节”并不会对族群认同产生显著影响(Sig.>0.05),而“近5年是否参加/观看火把节”会对族群认同承诺和探索均产生显著影响。这表明,经常参加火把节(无论参加具体项目或只是观看),会强化彝族成员的族群认同。此外,参与火把节具体活动项目者的族群认同探索明显高于未参与任何活动者,具体表现为参加选美比赛、火把游山、运动项目(斗牛、斗羊、赛马、摔跤、爬杆等)、火把狂欢和歌舞项目(阿都高腔、朵乐荷等)者,依次强于观众和现场食品兜售者。

(3)族群成员的性别、受教育程度显著影响族群认同。一方面,男性彝族成员在族群认同承诺和探索方面均高于女性。这可能跟彝族的传统家庭文化有关,男性在家庭中处于主导地位,女性处于从属地位,男性在社会活动中表现得更为自信和积极。另一方面,受教育程度对族群认同探索无显著影响,但对族群认同承诺的影响呈“U”形,即未上过学和仅上过小学的群体族群认知程度最高,上过初中和高中的群体族群认知程度最低,而上过大专、大学和研究生的群体族群认知程度又有一定程度上升。可能原因是彝族孩子多在西昌市接受初中和高中教育,而西昌市更多受多民族文化影响,导致族群认知程度降低;未上学和仅上过小学的群体多在当地,长期接受本族群文化的影响,会强化他们的族群认同;到外地甚至外省上大学的彝族群体,在与其他族群接触的过程中,会唤起族群意识,明确族群边界,进而增强族群认同承诺,原因类似于以往移民社区成员族群认同得以增强的研究(Kaplan,Higdon & Crago,et al.,2004;Chacko,2013)。数据分析还表明,年龄对族群认同并不会产生显著影响。

表6 多元显著效应(p<0.05)Tab.6 Significant multivariate effects(p<0.05)

表 7 单变量显著效应(p<0.05)Tab.7 Significant univariate effects(p<0.05)

四、结论及讨论

1.研究结论

(1)MEIM 量表在民族节庆研究领域存在族群认同承诺和族群认同探索两个维度,且具有测量稳定性。研究表明Roberts、Phinney 和Masse 等(1999)修订的MEIM 量表的12 项指标具有很强的内在一致性,并表现出与已有研究(Tajfel,1981;Roberts,Phinney & Masse,et al.,1999;Burrow-Sanchez,2014;Feitosa,Lacerenza & Joseph,et al.,2017)相一致的双因素结构。然而,本研究中两个维度的某些部分与以往研究存在些许差异:EFA 和CFA 分析均表明题项7(我很清楚我的彝族同胞对我意味着什么)的因子载荷量很低,这说明在新环境下,题项7 能否作为一个可靠指标尚待进一步研究,正如Yap、Donnellan 和Schwartz 等(2014)所提出的,MEIM 在不同的族群研究中是否具有等价性存在争议。出现研究结论差异可能是由于文化多样性(Mastrotheodoros,Dimitrova & Motti-Stefanidi,2012)和本研究被访者对测量项目理解存在偏差导致的。本研究首次将MEIM 的运用从人类学、社会学领域扩展到节庆研究,证实了MEIM 在民族节庆研究中具有一定的适用性。

(2)社区节庆旅游发展程度负向影响成员族群认同承诺。火把节作为民族节庆,可理解为以人文景观为核心吸引游客前往,该结论回应了孙九霞(2010)提出的“在不同环境下、不同旅游开发强度的目的地社区,旅游对当地的族群认同具有不同程度影响”的研究结论,但不同于她得出“在高强度、浅接触的旅游作用下,人文景观社区的族群认同得到强化”的研究结论。普格县民间火把节吸引了大量游客前往,且节庆活动持续举办3 天(可理解为“高强度”),节庆活动传统性决定游客只能作为看台观众(可理解为“浅接触”),但研究表明普格县社区居民的族群认同不是被强化而是被分化(具体表现在族群承诺方面)。具体原因到底是外来游客本身携带的文化分化了社区成员的族群认同,还是普格县为迎合游客需求改变了节庆主办形式和内容(如邀请政府领导出席、组织歌星演唱会、现场优先普通话主持),尚待进一步研究。

(3)社区成员参与民族节庆的程度和强度正向影响成员族群认同。参与民间火把节具体活动项目的族群成员在族群认同探索上显著高于观看者;经常参与火把节的族群成员在族群认同(承诺和探索)方面高于偶然参与者。以往研究表明民族节庆的舞蹈(Deagon,2008)、音乐(魏琳琳,2020)和节庆仪式(唐雪琼、钱俊希、杨茜好,2017;魏琳琳,2020)会强化少数民族群体的族群认同,但这些研究均采用归纳与演绎的定性分析方法;同时,以往研究只是笼统表明节庆活动对少数民族成员族群认同有强化作用,并不清楚族群成员对这些民族节庆活动的参与程度、强度与他们族群认同之间的关系。本研究结论深化了节庆研究和族群认同研究,率先为族群成员参与民族节庆对族群认同的影响提供了实证依据,并表明在民族节庆中将族群认同探索因素和族群认同承诺因素共同考虑时,族群认同的框架和功能会在许多方面受到改变。基于MEIM(Roberts,Phinney & Masse,et al.,1999)两个维度的分析,本研究表明族群成员参与民族节庆会改变个人的族群认同,积极参与节庆的各项活动会促进其发展族群认同探索,经常参加节庆会强化其族群认同承诺和族群认同探索,本研究为未来更多有关节庆对族群认同的影响研究奠定了基础。

(4)族群成员的个人特征影响族群认同。族群认同与族群成员的性别、受教育程度显著相关,在本研究中,表现为彝族男性的族群认同(承诺和探索)高于女性;受教育程度对族群认同(承诺)的影响呈“U”形,即低和高受教育程度的彝族成员族群认同承诺高于中等受教育程度群体。这是族群成员族群认同研究的新发现。本研究结论基于凉山彝族族群文化的特殊性和彝族孩子上学地点的实际差异,在其他族群中是否有类似结论,尚待发现。

2.管理建议

(1)本研究加深了对民族节庆潜在社会影响的了解,为民族节庆活动的组织举办提供了管理建议。对当地社区而言,节庆组织者积极参与节庆组织非常重要(Van Winkle,Woosnam & Mohammed,2013)。为获得社会效益,当地人也应在发展和传承节庆中扮演积极角色(Clarke & Jepson,2011)。在我国,各级政府越来越多地参与主办地方节庆,尤其是在欠发达的少数民族地区,为通过节庆旅游来促进地方经济发展,政府往往是唯一的节庆组织者。旅游是一种文化探索的方式(Greenwood,1989),基于地方文化保护和旅游可持续发展,应确保少数民族在组织节庆方面得到应有的尊重和自由。本研究表明在民族节庆中当地人民的族群认同不容忽视,当地政府应鼓励民众通过节庆来保护文化,采取有效方式激励当地民众参与节庆。民族节庆不仅有利于当地经济发展,也是一个有效的保护民族传统、增强族群认同的平台。

(2)鼓励社区成员参加民族节庆可以有效培育参与者的族群认同。我国是多民族国家,在乡村振兴战略倡导下,各民族地区普遍希望通过举办特色节庆活动以振兴当地经济、保护民族文化,节庆组织者应通过民族音乐、舞蹈、食物等形式来尽可能多地吸引参与者。社会成员积极参与节庆可有效保持和增强他们的族群认同感,从而促进社会团结和维持文化多样性(Lee & Huang,2015)。

五、研究不足与未来展望

首先,本研究应用MEIM 量表以验证民族节庆对社区成员族群认同的影响,属探索性研究,研究中并未改动MEIM 量表,未来研究可依据族群参与民族节庆的特点,通过深入访谈获取信息,对原有量表作优化调整。其次,本研究仅关注一个民族节庆,研究结果是否适用于其他民族节庆还需进一步验证。再次,问卷调查中有超过1/4 的被访者未上过学,问卷过程完全是由彝族大学生用彝语一问一答完成,调研过程可能存在调查人员解释不够准确、被访者理解存在偏差的问题,未来可开展更多的实证研究以验证现有结论。最后,本研究只关注社区主导的民间火把节,并未与完全由政府主导的国际火把节和凉山火把节作对比研究,未来研究可比较不同主办方主导的节庆对社区成员族群认同的影响差异。