中国生态旅游发展的本土化与国际化

李燕琴

(中央民族大学管理学院 北京 100081)

本土化研究在社会科学(张维安,2001)、管理学(徐淑英、张志学,2005)领域受到普遍关注,近年在旅游研究中也日益受到重视(张宏梅,2011;秦宇,2013;吴巧红,2017;李想、陈钢华,2019),但多停留在理论分析层面,典型案例总结还显不足。如何在中国情境下寻求旅游可持续发展之道,这不仅是研究之面向,更是实践之要义。党的十九大报告提出“建立以国家公园为主体的自然保护地体系”,这既是中国生态文明建设的重要选择,也是自然资源管理的关键突破,对于国家公园这一源于西方的理念及体制如何与中国本土文化及实际相结合的路径探索迫在眉睫。生态旅游在国家公园建设中扮演着重要角色,生态旅游学者更是中国旅游本土化研究的先行者(叶文、薛熙明,2005),因此“生态旅游本土化”一直拥有较高的研究热度(苏萤雪,2014;赵敏燕、叶文、董锁成等,2016)。笔者于2019年12月查询到98 篇篇名中含有“旅游”和“本土化”的论文,其中关于生态旅游本土化论文有9 篇,因此,有必要系统总结中国生态旅游的本土化发展。

对中国生态旅游发展国际化的关注也恰逢其时。生态旅游概念于20世纪90年代初进入中国,但早期的西方学者认为,中国的“生态旅游”(sustainable tourism)与西方的“ecotourism”内涵并不相同,而是更接近西方“可持续旅游”概念(Buckley,Cater & Zhong,et al.,2008)。而随着实践深入,西方社会也从理想化的“ecotourism”转向更具可行性的“可持续旅游”,标志包括:(1)联合国将2002年确定为“国际生态旅游年”,2017年则定名为“国际可持续旅游发展年”,其变迁体现了从单纯强调环境可持续性到对环境、经济和社会可持续发展综合关注的认知演进;(2)“绿色环球21”的国际生态旅游标准(诸葛仁,2005)逐渐被全球可持续旅游理事会(GSTC:Global Sustainable Tourism Council)提出的可持续旅游标准(Bricker & Schultz,2011)所取代。中国生态旅游研究得益于对可持续旅游的实践响应,已成为旅游研究的重要领域,两个专门研究机构,即中国生态学会下的旅游生态专业委员会和中国生态文明研究与促进会下的生态旅游分委会,会聚了一批生态旅游学者、业者共同推动生态旅游在中国的发展。2010年,联合国世界旅游组织与中山大学合作成立了“联合国世界旅游组织旅游可持续发展观测点管理与监测中心”(UNWTO MCSTO:UNWTO Monitoring Center for Sustainable Tourism Observatories),中国现以9 个之多成为“全球旅游可持续发展观测网络”(INSTO:International Network of Sustainable Tourism Observatories)中拥有最多观测点的国家,占全球总数的近1/3。

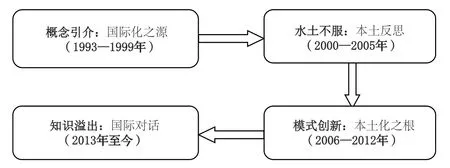

中国的“生态旅游”与西方的“ecotourism”以不同文化为基础,在东西方学者与业者的共同推动下,殊途同归于“可持续旅游”,既显现出地区文化的差异性,也体现了人类文化的共通性,为当下热议的本土化与国际化研究提供了分析案例。本文将中国生态旅游发展划分为4 个阶段(见图1),在厘清脉络的基础上,分析中西方生态旅游的发展差异、归纳中国地方性知识与经验。本文旨在推动中国生态旅游学者与世界同行更好地进行学术对话,也试图探索西方概念与中国文化嫁接、成长、产出新知识的路径与经验,从而能够对国家公园体制在中国的本土化发展有所启示。

图1 中国生态旅游发展的本土化与国际化进程Fig.1 Localization and internationalization process of China’s ecotourism development

一、第一阶段(1993—1999年):概念引介

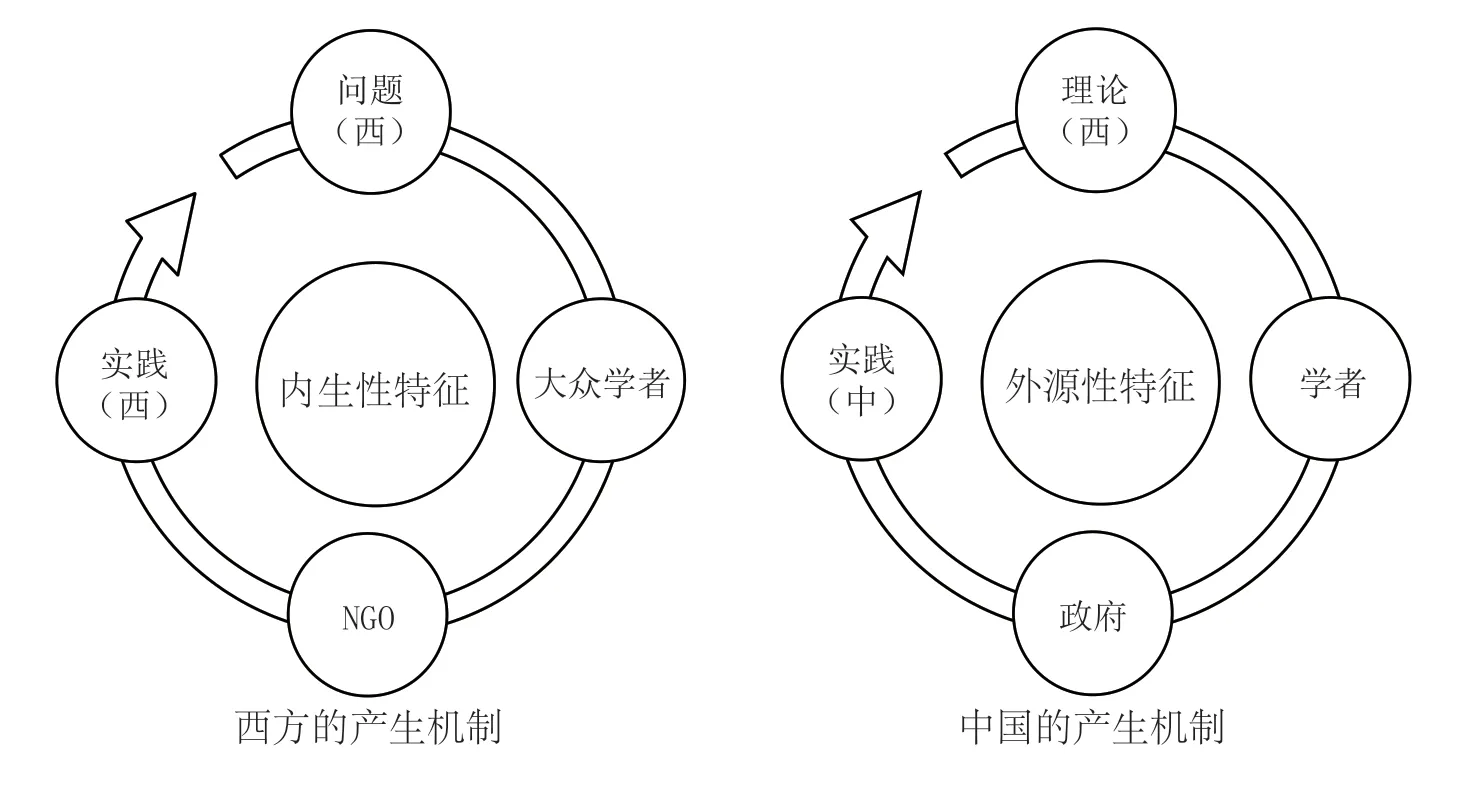

从1993年(王献溥,1993)生态旅游概念正式引入中国到1999年国家旅游局设立“生态环境旅游年”,在国家层面上对生态旅游予以肯定并推广,为第一阶段。“生态旅游”概念非中国本土产生,而是缘起于首先面临工业文明之殇的西方发达国家。1965年,Hetzer 提出一种接近于生态旅游理念的更具责任感的旅游方式。作为独立术语,生态旅游由世界自然保护联盟特别顾问、墨西哥生态学家Ceballos-Lascuráin 在1983年首先以西班牙语形式“ecoturismo”提出。英文“ecotourism”一词首次出现于Romeril 的文章,该文中生态旅游一词以连字符形式出现,即“eco-tourism”(李燕琴,2004)。生态旅游概念在中西方有着不同的产生机制与发展路径(见图2)。

图2 中西方生态旅游概念的产生机制与发展路径对比Fig.2 Comparison of the production mechanism and development path of ecotourism concept between China and the West

1.f西方生态旅游概念的产生机制与发展路径

1962年,美国海洋生物学家Carson 出版《寂静的春天》一书,引发美国乃至全世界对环保问题的关注。在西方,旅游业在经历了20世纪60年代大众旅游的倡议发展阶段、70年代的谨慎发展阶段后,于80年代进入对大众旅游进行反思并谋求调整阶段,为避免或减少旅游带来的负面影响,替代性旅游、生态旅游等概念应运而生(Jafari,1990)。因此,西方生态旅游概念的产生是在环保意识提高大背景下基于民众内生性需求的趋势性表达,它由大众旅游所带来的诸多负面问题所引发,由一些先知先觉的学者提出,由环保非政府组织推动,并在西方旅游实践中推进、发展起来,是一种早期带有理想化色彩的“好”的旅游方式。Ceballos-Lascuráin 认为生态旅游指“到相对未被侵扰或破坏的自然区域旅行的一种旅游方式。该旅游方式具有特定的目标,如学习、赞美自然、欣赏自然景色及野生动植物,同时也欣赏在这一区域所发现的任何存在的文化现象(包括过去的与现在的)”(Weaver,2004)。随后,作为先进经验,生态旅游概念被介绍到发展中国家,相对于作为客源地的发达国家,发展中国家拥有更多原始、未被破坏的自然区域,因此拥有更多的生态旅游目的地。

2.中国生态旅游概念的产生机制与发展路径

中国作为发展中国家,旅游业萌芽于20世纪80年代,不具备生态旅游产生土壤。生态旅游概念是国际经验引介的结果,具有典型的外源性特征。1989年,韩也良(1989)在“旅游开发与旅游地理”会议上以黄山市为例,提出开发生态旅游区,但反响不大,少有引用。1992年部分学者在论文中提到了生态旅游,但未作深入解读。1993年9月,在北京召开的“第一届东亚地区国家公园与保护区会议”通过了“东亚保护区行动计划概要”,在我国首次以文件形式正式提出“生态旅游”定义(程占红、张金屯,2001)。同年,王献溥(1993)系统介绍、论述了生态旅游概念,受到较大关注,获引70 余次。因此,1993年可谓中国的生态旅游元年,相比西方滞后约10年。

因为知识引介的背景,学界是中国生态旅游概念推广的最初力量,学者们组织召开了一系列研讨会,如1994年中国旅游协会成立生态旅游专业委员会,1995年在西双版纳召开了全国第一届生态旅游学术研讨会(韩也良,1989)。在学者们的积极推动下,生态旅游理念很快受到政府关注,原国家旅游局将1999年定为“生态环境旅游年”,于2006年出台《全国生态旅游发展纲要》,将2009年确定为“生态旅游年”,于2013年颁布首批国家生态旅游示范区名单,于2016年发布《全国生态旅游发展规划(2016—2025年)》。与西方非政府组织作为主导力量不同,中国政府是生态旅游实践的重要推动力量。当然,随着发展的深入,一个源自西方的概念在中国旅游实践进程中应用时,必然会引发一些值得深入思考的问题。

3.中国学者对生态旅游概念本土化的推动

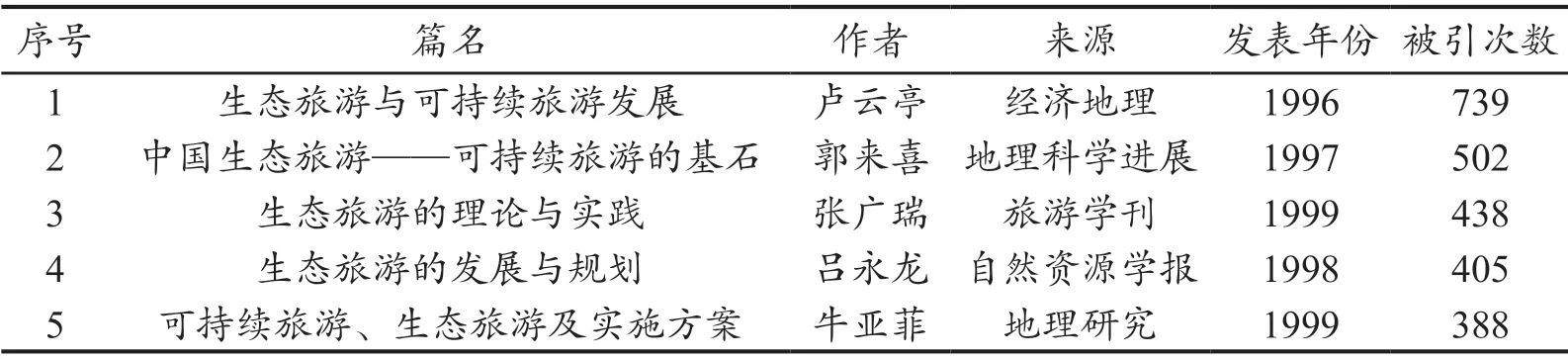

第一阶段的中国生态旅游发展,学界是主要的推动力量(见表1)。面对一个全新概念,学者们最关心的问题为到底什么是生态旅游,以及它与传统旅游存在怎样的差异。在学者们对生态旅游概念的解读中,一些中国特征初步显现。

表1 1993—1999年生态旅游文献被引次数top 5(截至2020年6月)Tab.1 The number of citations of ecotourism literature from 1993 to 1999 top 5(up to June 2020)

(1)中国生态旅游概念不回避经济可持续性。卢云亭(1996)将生态旅游定义为一种既能获得社会经济效益,又能促进生态环境保护的边缘性生态工程和旅行活动;郭来喜(1997)认为生态旅游应取得在保证环境与生态效益前提下的经济发展最佳目标;张广瑞(1999)强调必须使当地居民在生态旅游活动中获得经济层面的益处;吕永龙(1998)认为生态旅游具有持续创造就业机会、促进经济发展、获取长期外汇收入等正面的经济影响;牛亚菲(1999)提出保持经济效益的可持续获得性是生态旅游可持续发展的基本原则之一。

(2)中国生态旅游概念强调文化关注。卢云亭(1996)认为科学与文化信息是生态旅游的高品位表现之一;郭来喜(1997)指出纯自然境界极为珍稀,多已是改性的大自然或人化大自然,因此生态旅游应以高雅科学文化为内涵,获得珍惜民族文化之功效;张广瑞(1999)在文献梳理的基础上明确指出,在谈论生态旅游时,不应局限在一些自然区域,也应包括那些社会文化环境独特的区域;吕永龙(1998)认为环境资源和文化完整性展示与保育是生态旅游的主要目标之一;牛亚菲(1999)提出典型的少数民族文化区是建立生态旅游实验区的首选区域之一。

上述特征出现的原因有两点:①国际影响。中国生态旅游概念的引介期恰逢国际可持续发展概念推广期,这一概念首先在1992年《21世纪议程》中被提出,特别是1995年“可持续旅游发展世界会议”上通过了《可持续旅游发展宪章》及其附件《可持续旅游发展行动计划》,这使得中国生态旅游发展在初期就受到“可持续发展”理念的深刻影响,“生态旅游”带有“可持续旅游”(卢云亭,1996;郭来喜,1997;牛亚菲,1999)的深刻烙印。因此,相比于西方生态旅游概念提出之初专注于环境保护的理想化色彩,中国生态旅游概念一开始就表现出更接地气的特征,不仅强调环境可持续,同时也强调经济与社会文化的可持续。②中国特色。20世纪90年代,中国正处于经济快速发展期,通过生态旅游促进区域经济发展是主要诉求之一。此外,中国东部地区地狭人稠,少有像澳大利亚、加拿大那样地广人稀的纯自然之境,而名山大川是国人与大自然精神交往的传统场所和创造山水文化的主要源地,天人合一的理念早已成为一种文化的潜意识。这些都促使中国生态旅游概念从一开始就显现出更宽广的视角与发展的包容性。

针对中国生态旅游实践被泛化的趋势,在第一阶段占据更大话语权的理论,多采用“问题”观而非“文化”观来解读发展中的状况。如1998年《光明日报》刊发《生态旅游岂能破坏生态》(龚雪辉,1998)一文,文中引用中国人与生物圈国家委员会的一份调查数据“中国已有22%的自然保护区由于开展生态旅游而对保护对象造成破坏,11%的保护区出现环境资源退化”,由此作者提出“真正意义上的生态旅游应当把生态保护作为既定前提,把环境教育和自然知识普及作为核心内容,是一种求知的高层次的旅游活动;而不应当把生态消费放在首位,不惜以生态资源消耗为代价来满足旅游者需要和获得经济收益”。第一阶段对生态旅游概念的解读在中国呈纠结之势,一方面部分学者出于趋势理解和文化本能采用广义可持续视角,另一方面也有部分学者力图准确对标西方概念,以“问题”观审视生态旅游实践中出现的泛化和变异状况。

二、第二阶段(2000—2005年):水土不服

1999年后政府的关注使生态旅游实践在中国迅速展开,但由于西方理论与中国实践的错位,“水土不服”问题凸显(叶文、薛熙明,2005;Xu,Cui &Sofield,et al.,2014)。中国搞的是“生态旅游”吗?中国有真正的“生态旅游”吗?怎样看待生态旅游发展的中西差异?对此类问题的困惑和不解随实践深入愈发强烈。叶文和薛熙明(2005)率先提出生态旅游本土化问题,认为在接受西方生态旅游新观念的同时,应关注自己本土特色,为“水土不服”找到初步破解之道,这也是第二阶段划分的依据所在。

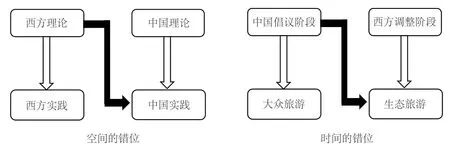

1.“水土不服”的原因:空间与时间的错位

首先是空间的错位(见图3)。植根于西方文化土壤的“生态旅游”,应用于文化迥异的中国实践,即所谓“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也”。生态价值观是人类如何看待同自然关系的整体意识,西方主张人地分立,中国则力求“天人合一”(叶文、薛熙明,2005)。西方人地分立的自然观导致自然与人文的分离,西方文化中人对自然的征服是其核心主题,当工业文明带来了一系列生态恶果后,西方的环境反思运动才开始进行基于人本主义的思考,而中国文化中从未中断对“天人合一”理念的追求,在中国人看来,发展不是按人的理念去塑造自然,而是强调主客体之间的和谐。因此在中国,既不是人文高于自然,也不是自然高于人文,而是山因人名、人慕名山,自然是人文的自然,如泰山、庐山,人文是自然的人文,如西湖、丽江,文化在中国生态旅游发展中不是点缀,而是不可或缺的要素。

图3 中国生态旅游发展的空间错位与时间错位Fig.3 Spatial and time misplacement of China's ecotourism development

其次是时间的错位(见图3),即中西方生态旅游发展的时代背景不同。20世纪80年代,西方开始进入后工业时代,倡导绿色环保,旅游业也对工业化的大众旅游之负面影响予以反思,旅游发展进入Jafari(1990)所划分的“调整阶段”,小规模的生态旅游以及各种替代性旅游应运而生。但20世纪90年代的中国,正处于工业快速发展期,GDP 多保持在近两位数的增长率,对环境保护的关注常常要让位于经济发展的需要。全国人均GDP 处于向1000 美元冲刺的阶段,而收入更高的城市中大众旅游正成为流行趋势,进入“倡议”发展阶段。当时的中国一方面缺少教育程度与收入都较高的生态旅游者群体支撑严格的生态旅游市场,另一方面日益增长的大众旅游需求亦有向可持续方向引导的需要。叶文等提出大众生态旅游的概念(叶文、薛熙明,2005),认为大众生态旅游不仅可满足游客多元化需求,还能强化其生态意识,对景区而言也能增加经济收益。同年,也有国外学者从经济的视角指出大众生态旅游或许是发展中国家可持续旅游发展的一种选择(Mat Son & Baum,2005)。而今,西方更多学者也开始关注经济可持续性并接受大众生态旅游的理念。

2.本土化的认识过程:从潜意识到显意识下的本土化

中国生态旅游发展进程中对“本土化”问题的认识经历了从潜意识到显意识的逐渐深入过程。

首先为潜意识下的本土化,这是一种文化本能。Nisbett 领导的团队在比较中美学生观察物体图片时的眼睛运动后发现,美国学生专注于中心物体,而中国学生用更多时间观察背景,透过环境看物体。不同观察策略反映了深层次的中西文化差异,这些差异在童年时已经形成。西方人强调独立性,更关注个体以及具体问题和细节,是一种“解析思维”(analytic-minded);而源于中国文化的中国人在相对复杂的社会网络中长大,更习惯把事件置于广阔的背景下,在关系中完成整体性思考,是一种“整体思维”(holistic-minded)。因此西方的世界观或为人类中心主义,或为生态中心主义,而中国人始终强调人与自然的和谐关系。在中国学者看来,生态旅游概念源自“天人合一”的自发意识(杨开忠、许峰、权晓红,2001),自然从不是西方式的“荒野”(吴楚材、吴章文、郑群明等,2007),而是“人化的大自然”(郭来喜,1997)。第一阶段中国学者对本土化特征的认知,虽带有浓厚的中国文化本底特征,但还是一种潜意识,并未在与西方差异的视域下展开清晰的讨论。

其次是显意识下的本土化,这是基于对中西生态旅游内涵差异的明确感知。2004年12月,叶文和薛熙明(2005)首次在中国地理学会学术年会上提出“生态旅游本土化问题”,并发表相关论文,提出在接受西方生态旅游新观念的同时保持本土特色是一个值得关注的课题,盲目照搬、效仿西方版本只会使先进的观念方法变成水土不服的“泻药”。他们把中西方生态旅游发展的差异归纳为3 点:(1)生态价值观差异:西方主张人地分立,中国力求“天人合一”;(2)生态旅游资源差异:西方强调其自然属性,中国则以自然和人文融合的旅游资源为基础;(3)生态旅游市场差异:西方呈现出一元特征,而中国则必须同时考虑市场的消费和培育双重功能,构造高端和大众二元结构的市场。叶文和薛熙明(2005)在文章中特别指出大众生态旅游是现阶段朝向西方式严格生态旅游的一个有益过渡,随后还在英文期刊上发表了相关观点(Ye &Xue,2008)。2008年,Buckley 团队在访学学者钟林生参与下,从他者的角度指出中国的“生态旅游”与“ecotourism”的跨文化差异(Buckley,Cater &Zhong,et al.,2008)包括3 点:(1)中国的生态旅游包括促进人类健康的作用;(2)偏爱人类艺术(品)的融入;(3)规模无限制。叶文和Buckley的研究范式不同,但殊途同归,各自的3 点结论有异曲同工之意,互为佐证。

在第二阶段,“文化”观取代“问题”观成为解读生态旅游中西差异的新视角。本土化倡议背后的深层动机即是基于西方文化的理论不一定适合中国文化下的具体实践,因此需要产生指导中国实践的本土理论(吕景胜,2014),甚至可以用中国经验来反哺世界生态旅游的持续发展。在此阶段,学者不再僵化地以西方理论批判本土实践,而是从本土文化出发,试图理解实践背后的合理部分,挖掘其深层原因,寻求生态旅游在中国发展的可行路径。

三、第三阶段(2006—2012年):模式创新

“水土不服”带来的不适感引发学者对本土化问题的初步觉知,即中西方生态旅游的根本差异体现在人地关系的“合一”还是“分离”,此为理论层面的问题。接下来的问题是这种差异对实践有何影响。这种深度探寻一方面需要立足于中国文化,另一方面需要寻找西方学者的认同,从而逐步构建起适合中国生态旅游发展与国际社会认同的本土化实践模式。2014年,中国学者关于生态旅游研究的论文在英文期刊发表的数量迅速增加(李燕琴、束晟,2017),笔者考虑到英文期刊一年左右的发表周期,将第三阶段划定到2012年;对实践层面的考虑是中国首批生态旅游示范区颁布于2013年,具体工作在2008—2012年。

1.平衡管理模式:从生态中心主义到多中心主义

在“分离”观为主流的西方文化中,学者也有不同的思考。马波(2009)注意到,美国生态学学者Vogt(沃科特)等认为难以找出一个过去或现在都未受到人类影响的自然系统,因此“两分”模型是不科学的,应该代之以自然系统包裹在社会系统中的“蛋式”模型(K.A.沃科特、J.C.戈尔登、J.P.瓦尔格等,2002)。所以,度量生态旅游系统功能需要两个参数,即生物多样性和旅游生产能力,前者反映自然系统的状态、抗性和弹性,后者体现人类社会的文化需求和旅游经济需要,生态旅游系统的管理目标是实现二者的均衡(马波,2009)。在中国,生态旅游发展从来不是单纯的生态中心主义,而是“天人合一”之下的多中心主义追求,努力寻求的是环境保护与人类发展之间的平衡。中庸之道、平衡管理的原则在中国是一种深入骨髓的潜意识与文化表征,在西方则是阳春白雪式的理论在实践中碰壁后的一种习得。1997年,澳大利亚昆士兰州在其生态旅游规划中明确提出对生态旅游的“管理应以生态可持续性为目标”;而其2002年所制定的五年规划中已更新为生态旅游“活动应本着生态、经济、社会的可持续进行管理”(Queensland,2002)。尽管西方生态旅游概念在与实践磨合中及时作出了对多中心主义的响应,但其名词中固有的生态中心主义倾向,仍使其发展从2000年左右的巅峰逐渐跌落,取而代之的是2010年以后更贴近实践的“可持续旅游”概念的流行。

2.市场发展模式:从“小众”生态旅游到“大众”可持续旅游

在西方,生态旅游是“小众”替代性旅游产品的代表,在中国则表现为“规模无限制”的“大众”可持续旅游或“大众”生态旅游特征,深层次原因是:(1)从市场角度看,2001年到2011年,中国人均GDP 从1 000 美元高速增长到5 000 美元,包括生态旅游在内的旅游需求呈爆发式增长;(2)从资源角度看,作为历史悠久的人口大国,荒野资源不多,开发成熟的“人化的大自然”景区也有限,切实存在人民日益增长的旅游需求与有限的生态旅游资源之间的矛盾;(3)从游客角度看,严格的生态旅游者不多,一般的生态旅游者比例较大,生态旅游者还处在培育过程中。多重作用促使中国从西方“小众”生态旅游走向了“大众”生态旅游。而随实践深入,西方生态旅游是以更收敛、更独立的小众市场和更绿色的方式存在(Fennell,2017),还是牵手大众旅游,让生态旅游理念影响更大的市场,也颇有争议。澳大利亚著名生态旅游学者Weaver(2002)最早提出规模与可持续性并不冲突,相比于深入到保护区腹地的严格的生态旅游者,一般的生态旅游者活动范围更小,经济贡献更大。同样,泰国普吉岛、哥斯达黎加共和国的生态旅游发展也与大众旅游有着千丝万缕的联系(Kontogeorgopoulos,2004)。

概念界定关乎发展模式选择,而发展模式落实有赖于标准保障(喇明清,2005),即什么样的生态旅游可被认定为真正的生态旅游。中国目前还没有自己的生态旅游行业标准。早期中国生态旅游认证深受“绿色环球21”(GG21,Green Global 21)影响,2002年GG21 在成都建立驻中国办事处,其首席代表诸葛仁(2005)认为《绿色环球21 国际生态旅游标准》符合中国生态旅游市场的规范需要。该办事处在2005年前后在中国开展了大量生态旅游认证培训、示范、推广工作,但其高标准并未获得太多中国景区与企业的响应,且受多种因素影响,GG21 在中国的工作年渐稀少,于2010年正式离开。取代GG21 的是全球可持续旅游委员会(GSTC),GSTC 于2011年3月制定《全球目的地可持续旅游标准》,中国黄山成为其全球五个实验区之一。2012年9月,原国家旅游局和环境保护部颁布实施《国家生态旅游示范区管理规程》和《国家生态旅游示范区建设与运营规范(GB/T 26362—2010)评分实施细则》,对申报单位所应具备的基本条件作出的要求相对宽泛,尚不能称为“标准”。关于如何制定中国的生态旅游标准,杨彦锋和徐红罡(2007)认为鉴于中国生态旅游发展处于初级阶段,标准制定需要与区域背景和发展阶段保持一致,不能盲目照搬,而应把握好标准的“度”,在共性前提下,留下适当余地,以利于中国生态旅游的个性化发展,引领其更好地走过成长期,走向成熟。可见,从国际视角看,存在从生态旅游标准转向可持续旅游标准的趋势,而中国虽然一直使用“生态旅游”概念,但奉行的始终是偏于宽泛的可持续旅游标准。

3.社区驱动模式:从西方式的社区参与到中国式的长老式统治

东西方文化的差异同样体现在生态旅游发展的驱动力量上,被西方肯定的社区参与、居民共同推动的模式(Krüger,2005)虽得到中国学者认可,但却很难在中国实践中找到成功范例。2006年李文军首先注意到虽然受各方面因素的限制,四川九寨沟社区在旅游决策过程中参与度较低,但仍能从旅游发展中获取充分的利益(Li,2006)。所谓“社区参与”,是一种“同意权力”(费孝通,2012),建立在社会民众契约基础上。与卢梭《社会契约论》中的民主不同,中国社会中人的行为长期受传统礼法束缚,具有一定的教化性,因此在中国“长老式统治”下的“教化权力”(费孝通,2012)反而实施更普遍。这里的“长老”并非特指过去的族长,可以是政治权威(如地方政府和相关管理部门),也可以是荣归故里的乡绅或当地承包经营多年的公司。最重要的是“长老”对待这个地区不是一种横暴的措施,而是一种基于“乡绅情怀”和“乡土情结”的教化,是站在当地人的角度为这个地区发展着想。九寨沟社区在低参与模式下获取充分利益的原因包括:(1)九寨沟管理局的制度取向决定了其必须考虑当地社区利益;(2)九寨沟管理局受到良好教育的精英团队懂得平衡短期和长期利益;(3)中国有着不同于西方的土地产权制度,只拥有使用权在一定程度上抑制了当地居民的参与热情;(4)在旅游发展初期,效率比公平更重要(Li,2006)。

中国与西方国家在民间组织的发育程度、旅游发展阶段、土地所有制等方面差距明显,因此需要立足中国特殊的国情及不同旅游地特征对西方理论加以“解释、补充、修改”,才能有效探究中国社区居民参与和增权的有效路径和模式(陈志永、李乐京、李天翼,2013)。中国乡土社会对接西方社会的“社区参与”,尚需调整时间,长老式统治是在实践中获得成功的一种中国式社区参与的过渡性模式。

四、第四阶段(2013年至今):知识溢出

从西学东渐到东学西渐,意味着地方性知识对全球化理论的反哺,Buckley、Cater 和Zhong 等(2008)就提出恰如中国从西方“ecotourism”中有所学,西方也能从中国的“生态旅游”中习得。如果说当时还重在提出问题,2013年以来随着中国学者在英文期刊上发表文章数量的增加,本土化理论进一步完善,中国生态旅游实践日益深化,开始寻求从多个渠道把地方知识介绍到国际层面,理论与实践开始“握手言和”,共谋发展。知识溢出的表现之一在研究层面,如徐红罡2014年提出寻求“中庸之道”以达和谐(Xu,Cui &Sofield,et al.,2014)是治疗中国生态旅游水土不服、谋求发展的精髓所在,中国文化对生态旅游可行之道的探究使西方学者看到了另一种可能,影响是潜移默化的;表现之二是中国学者也开始与国际社会展开积极的实践对话,如2010年9月中山大学与UNWTO 合作成立MCSTO,启动中国可持续旅游发展观测点的建设、管理与监测,形成了一系列监测报告,极大提升了中国在全球旅游可持续发展领域的技术水平与影响力。中国生态旅游知识输出的其他领域包括:

1.社区生态旅游

社区生态旅游(community-based ecotourism,CBET)与地方文化联系紧密,也是知识溢出最突出的领域之一。从研究主体看,CBET 研究的主流方向为发达国家学者凭借其强劲实力对南美洲、非洲等发展中国家和地区CBET 进行研究,该类研究即使与当地学者联合,仍存在跨文化理解问题;CBET 研究的新兴方向为发展中国家学者对本土CBET 进行研究,中国为典型代表,表现为随着实践的深入,中国生态旅游学者越来越开始寻求“本土化”发展路径,尝试去填补“西方理论”与“中国现实”的鸿沟。对于如何使社区通过CBET 获得发展机会,西方学者倾向于“授权”研究,而在更加注重“关系”的中国,学者对“社会资本”关注较多,如刘静艳和孙九霞分别从“社会资本对鼓励居民环保行为的作用”“旅游社区经济与社会资本的相互作用”角度展开论述(Liu,Qu,Huang,et al,2014;Sun & Zhang,2014)。

2.政府主导式生态旅游

与发达国家不同,中国生态旅游发展采取的是自上而下政府主导的推动模式,政府通过严格控制,以期获得自然资源保护与经济发展的双赢(Xu,Zhu& Bao,2016)。中山大学作为联合国世界旅游组织旅游可持续发展观测点管理与监测中心在中国的依托单位,其学者兼具本土实践与国际视野之优势,徐红罡(Xu,Cui & Sofield,2016)、张朝枝(Zhang,Xiao & Gursoy,2015)等都关注了政府在中国旅游可持续发展中的重要作用。肖练练和钟林生(2017)也特别对中国生态旅游政策演变进行了定量研究,梳理出的发展经验包括:(1)坚持政策引导。在实践中政策制定部门范畴不断扩大,政策力度值稳步提升,虽尚未形成较为完整的政策体系,但政策工具已由微观规制向宏观调控过渡,政策主题虽以生态保护为主,但也在向扶贫等其他领域渐进调适演进。(2)树立榜样工程。中国政府鼓励首创精神,创建示范点,强化示范引领,坚持试点先行,逐步扩大试点范围,不断规范推动旅游产业健康有序发展,提高区域可持续发展能力的路径,如中国政府于2008年启动生态旅游示范区建设。(3)兼顾需求侧与供给侧管理。与西方旅游机构大多只关注市场研究、促销、信息提供等需求侧管理不同,中国政府还特别兼顾土地控制、旅游规划、市场规范、税收调节等供给侧管理,显示出更强的执行力与更高的效率。

3.大众生态旅游

随着全球旅游业的迅速发展,大众旅游与替代性旅游(包括生态旅游)不再截然对立,生态旅游大众化、大众旅游可持续化渐成趋势。在西方,这种趋势是实践反复试错后的选择,至今仍有不少倾向于保护主义的学者对生态旅游与大众旅游的融合表示质疑(Fennell,2017);而在中国,生态旅游从一开始就走了大众化的道路。西方小众的生态旅游在中国“规模无限制”,对此差异,早期被视作问题,受到中西方学者的批评,后期则在传统文化角度的审视下,被理解为一种文化表征(Xu,Cui & Sofield,et al.,2014)。因此,如何在生态系统可接受范围内让更多人享有游憩的机会,给当地人带来更多的经济收益,中国相比西方有着更丰富的实践经历与更深厚的文化根基,可以为国际大众生态旅游发展提供更多源自中国本土的经验和知识贡献。

结论

从1994年中国生态旅游委员会成立,到2019年承担世界旅游组织1/3 可持续旅游发展观测点监测,中国在生态旅游发展方面做出的努力有目共睹。虽然Buckley 教授认为中国的生态旅游是一种更为大众化的可持续旅游,但中国学者仍更倾向于用“生态旅游”概念来界定这种以自然为基础、规模无限制而又带有可持续诉求的旅游实践。2020年3月国家林业和草原局组建生态旅游标准化技术委员会,明确提出将以“生态旅游”提法统领林草旅游工作,4月国家林业和草原局在中南林业科技大学设立首个“生态旅游国家长期科研基地”,5月湖北大学获批设立中国旅游研究院生态旅游研究基地,说明可持续化的中国式生态旅游正迎来新的发展契机。

通过对中国生态旅游发展的本土化与国际化进程进行梳理,本文有几点反思。

(1)本土化讨论不应局限于研究领域,本土化研究源于扎根本土的实践。生态旅游落地中国既有被泛化的偏差,但同时也应看到实践对快速增长的出游需求做出适度调整的合理性部分,大众化但不失可持续化的发展目标追求,使得中国生态旅游的发展更接地气,相比于西方“ecotourism”显现出更强的生命力。

(2)中国生态旅游本土化进程是理论与实践共同推动的结果。基本路径是“西方理论输入→实践本土化(理论滞后呈现水土不服)→理论本土化(如大众生态旅游)→中国理论与实践的知识溢出”。

(3)中国“生态旅游”与西方“ecotourism”殊途同归于“可持续旅游”。在中国,“生态旅游”可持续化是理论对实践的响应与归纳,强调经验的实践理性作用;在西方,“ecotourism”的可持续化则是理论对实践的妥协和演绎,强调思辨的逻辑理性作用。西方“ecotourism”推动了中国旅游的可持续发展,而中国大众生态旅游则使西方看到生态旅游的更多可能。本土化热议应强调对本土文化的尊重,而非对他者文化的批判,文化多样性带来更多发展的可能性。

(4)中国生态旅游发展有助于明晰国家公园体制在中国的发展路径,对西方模式的僵化套用只会引发保护地的中国之殇。在中国情境下,如何处理当地居民传统生计与国家公园的关系?如何满足可持续旅游者对国家公园的游憩需求?解决这些问题,不应是自上而下的专家设计,而应发挥中国实践理性优势,自下而上地从实践中去辨析合理部分,发展契合中国实际的国家公园体制。

值此本土化研究与国家公园体制建设之机,本文旨在通过“生态旅游”这一本土化具体案例抛砖引玉,引发对上述两个热点问题更深入的思考。中国生态旅游学者亦可进一步通过对自身文化、心理、行为与本土实践的研究,呼应中国市场诉求,逐步建立一种可与西方生态旅游理论进行对话的理论体系与实践模式,探索中国国家公园旅游发展的最佳路径,共同促进国际社会可持续旅游的发展。