南特的圣克莱尔未能创造奇迹记教堂中被毁的弗朗德兰作品

文:[法]菲利普·杰奎琳

译:徐立青

校:徐佩旎

2019 年4 月15 日(巴黎圣母院火灾事故)的次日,我接受了一个采访以表达我们在震惊之余,不免对充斥着当代手段的重建项目(并非是修复)感到忧心,生怕这是加诸圣母院身上的最后一击。我们毫不犹豫地在当天签署了请愿书,要求将建筑物恢复到原始状态,即火灾发生前的状态。马克龙总统曾一度迷失,但最终接受了兼有建筑与古迹历史学家之建议,亦有民众拳拳护圣母院之志的大众意见:将巴黎圣母院恢复原样,重建维欧勒·勒·杜克(Viollet-le-Duc)设计的尖塔和整个由香槟大区橡木构建的屋架。总统突然转变的决策与新任总理让·卡斯泰“秉持道义与理性的法国”的施政演说相吻合。这是极好的。

然而就在一周前的7月18日,大火再次点燃了法国的另一座大教堂:南特市圣皮埃尔与圣保罗大教堂。这座建筑也许鲜为人知,不算古老,也没有那么重要。它高63米(巴黎圣母院高69米),长103米(巴黎圣母院长130米),有37.5米的拱形中殿(巴黎圣母院为33米)。不管教堂的尺寸如何,南特是法国哥特式艺术绽放的几座城市之一,尤其因为“在文艺复兴建筑准则威压前,即产生于中世纪末期的哥特火焰式”而闻名。它的外观整体朴实低调,如同一个纯白的珍宝匣子——完美无瑕的白色(索米尔的石头)——满载的宝物:比如正门;教堂如同一个开放的室外布道台,在新教即将迎来黎明之际,自然成了一座绝妙的剧院舞台,在繁市与民众邂逅。

贾斯汀·奥夫里(Justin Ouvrié 1806—1879)创作于19世纪的南特的景色和大教堂 泰勒男爵和亚伯·德·普约尔在巴黎国立高等美术学院的学生。

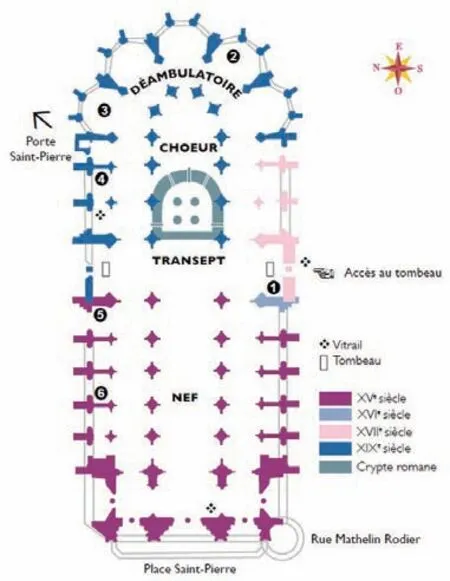

大教堂的第一块石头砌于1434年,塔楼则是在1508年修建完成的。高大的中殿在接下来的几年时间里完成。在这一建筑工程中,哥特式教堂包裹住了罗曼式大教堂,“一砖一瓦”地将其取代。但是由于资源匮乏,这项工程在16世纪被迫中断了。布列塔尼并入法国,宗教战争直至大革命,种种政治原因也减缓了工程进度。其他建筑风格慢慢占据了上风,人们对“斥巨资建造一座展现另一个时代特色的建筑”兴趣寥寥。直到对文化遗产的热忱复苏,法国公众对于保护历史古迹颇尽努力,这股冲劲因精英阶层对中世纪文学与美学鉴赏力而倍增(即“浪漫主义”),因此在天主教会和国家再次变得亲和起来的氛围下,这一工程于1840年在南特复工。结果,教堂内的罗马式祭坛于1876 年被拆除,并在路易·索瓦热奥(Louis Sauvageot)的领导下以哥特式风格重建。这位建筑师毕业于巴黎国立高等美术学院,他曾与维欧勒·勒·杜克非常亲近,并已经深度参与了鲁昂大教堂的修复工作。对古代和罗马部分的拆除回应了维欧勒·勒·杜克的“风格统一”原则,这一建筑理念可以导致“将‘古迹’重建到一个可能永远不存在的完整状态”。经过457年的建造,南特大教堂终于在1891年以哥特式风格竣工。

南特大教堂平面图及其建造各阶段

近一年来,对风格统一原则的批判使人们得以想象以当代手段重建的巴黎圣母院,就好像维欧勒·勒·杜克式的哥特风格不过是正宗中世纪哥特式风格的高仿罢了。诚然,巴黎圣礼拜堂形似剧场装饰,但也是一个奇妙的、美的、具有教育意义的剧场。“正宗”是危险的火焰,当它成为(愚昧的)当代艺术、(庸俗的)潮流以及(布波族生态等)其他蠢事对文化遗产入侵及掠夺的借口。简而言之,如果关于重建形式的辩论在19世纪有其意义,那么事情早已在161 年前就该有个论断,而维欧勒·勒·杜克设计的尖顶毫无疑问已成为收录在世界文化遗产的古迹的一部分,成为世界上参观人数最多的十大古迹之一。

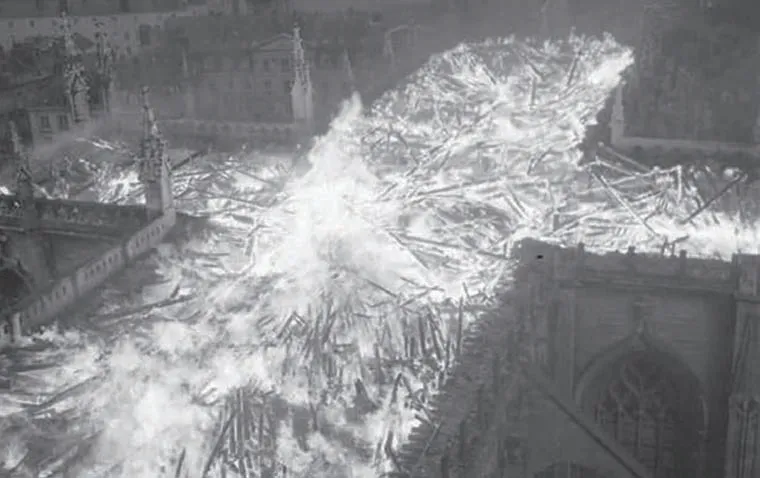

让我们回到南特。建筑正面彩色玻璃窗喷出火焰的图片让人回想起近代历史上布列塔尼经典建筑受到的首次创伤。和众多法国城市一样,南特遭遇到了同盟国的多次袭击。在1943 年和1944 年,市中心45%的区域被摧毁,教堂也受到了波及。更糟糕的是,在1972年的重建作业中,整个屋顶被浓烟笼罩。灾难的画面与我们在巴黎所看到的一样,石制的内部长廊十字交错,如同一把燃烧的十字架,彻夜未灭。到了早晨,这座不朽的杰作疲惫不堪,露出了斗争后的虚弱一面,赤裸着,像一个被来自地狱的敌人剃光秀发、撕裂脸庞的女神。当年,消防员与救援队成功守护住了其中的所有杰作:弗朗索瓦二世的陵墓、彩色玻璃窗、绘画,巨大的管风琴被防水布覆盖以免消防用水对其造成破坏。

这一次火灾起因是建筑物内部纵火(而非电力系统故障)。火灾并没有摧毁建筑物,因为火势在蔓延到顶层结构前就被控制住了(1972 年后,屋架已用混凝土重建了)。然而,结果却是灾难性的。1498年安装的彩色玻璃窗由安娜·布列塔尼委托订制,安娜领导了布列塔尼公国的最后一次抵抗,以维持其独立。在此种政治环境下,她先后嫁给了法国的两任国王,查理八世和路易十二。她希望驯服外号“豪猪”的路易十二(每一位国王都有一个动物作为象征),正如他的座右铭:“可近守,可远攻”(取的是“豪猪身披尖刺,骁勇善战”的形象;continus意指在一定空间内,在近处;eminus指从远处,隔有一定距离)。他们的女儿克洛德嫁给了“蝾螈”弗朗索瓦一世,布列塔尼也于1532年明确归属于法国。原来的彩色玻璃窗如今只剩下了碎片,其中一扇描绘了安娜·布列塔尼,另一扇则描绘了她的母亲玛格丽特·德·富瓦,它们都随着正下方的大管风琴一起被摧毁,管风琴自1621年起被安置于其木壳内,并于1784年被扩建。无论是古老的玻璃窗还是管风琴都无可替代,损失是巨大且无法挽回的。

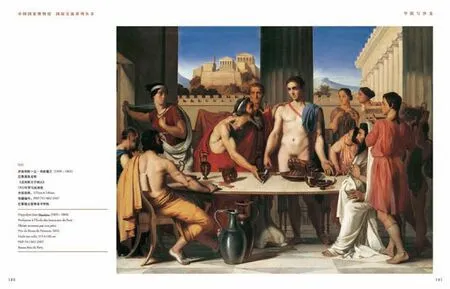

我们的兴趣与痛苦所在也源于毁于大火之中的一张伊波利特-让·弗朗德兰的绘画作品。这位画家是1832年罗马大奖的优胜者,我们在2018年于中国国家博物馆举办的“学院与沙龙”展览中有幸展出了他的作品《忒休斯父子相认》。这幅画是巴黎国立高等美术学院19世纪藏品中最出众的作品之一。

以下是展览图录中,巴黎国立高等美术学院绘画和雕塑作品保藏人艾玛努埃尔·施瓦茨先生撰写的作品说明:

1972 年1 月28 日南特大教堂火灾

2020 年7 月18 日南特大教堂火灾

“作为老师的安格尔与作为艺术家的安格尔完全不一样,与作为学生的安格尔则更不同。他不愿意将充满肉欲的光线和满是嘲讽的目光传授给他的学生们,他小心翼翼地将这些保留在自己的作品中。安格尔曾在美院对面开办了自己的画室并在那里授课,在当时他的学生们所展示的画作中,伊波利特·弗朗德兰的作品(图录号040)最忠实于他老师的学说和古代文本的精神。该作品的主题来自普鲁塔克——一个带有纵欲色彩的故事:埃勾斯先是娶了一位异乡人埃特拉,她生下儿子忒休斯,埃勾斯然后又离开了她。埃勾斯的第二个妻子美狄亚比阴谋家更糟糕,她不仅仅是一个女巫,而且是一个投毒者,她把埃勾斯这个好色无能的老头看作手到擒来的猎物。幸好埃勾斯的第一任妻子埃特拉也是女巫,她早已想好应对之策:她与埃勾斯所生的儿子忒休斯成年后出发寻找埃勾斯,有一天带着母亲精心保存的、父亲所留下的宝剑和鞋子出现在父亲面前。忒休斯准备用父亲的宝剑切下为他准备的肉,这时父亲认出了自己的宝剑。观众可以看到舞台下的丑恶:美狄亚在一个酒杯中下毒。

在一张不符合时代的雅典卫城图画中,雄伟且富有戏剧性的静物周围,主人公们开始了一顿神圣而致命的晚餐,如同达·芬奇所画的《最后的晚餐》:肉代替了面包;酒杯与长颈瓶里装满了酒。父亲有多紧张,儿子就有多平静。埃勾斯最后认出了宝剑和他的儿子。

伊波利特·弗朗德兰赋予道具造型的价值,赋予装饰物戏剧化的功能。忒休斯切肉的宝剑决定了他的命运;漂亮的水罐中盛着美狄亚用来杀死他的毒药。埃勾斯激动惊叫,挪开了酒杯,相对于一个逃之夭夭的危险情妇,他更爱他的长子。画面构图严格的对称、线条的几何形状、艺术品、酒杯与长颈瓶、来客之间牢固的关系,这一切促成了一个新世界、新文明的诞生,画面后方的雅典卫城就是其象征,因为当时雅典卫城还不存在,但每个参赛选手都必须在作品中加入这一元素。安格尔最出色的学生伊波利特·弗朗德兰实现了古代、固定的动作和对城邦秩序的信心之间的完美平衡。”

每一个优秀的法国共和党人都对宗教咬牙切齿,他正确地指出了安格尔最优秀的学生(安格尔也是大卫最优秀的学生)位于一条看似传承的荣誉之链的一端,但怕是难以延续。安格尔的爱徒表示他花了许多时间在学习那些用法,以及古人的服饰。这就是安格尔画室遵循的路线,奇马布埃的白日梦。这一思想来自柏拉图:“美是‘真’的光辉。”在弗朗德兰的带领下,安格尔这一流派曾一度在里昂发展,其确立了反对浪漫主义与现实主义的立场,在19世纪,恰是风靡一时。

罗马让从古代到中世纪,从神到教会的过渡成为可能,大师的面容如同一位僧侣或一位教皇。教堂遗留下来的装饰的创作者就是弗朗德兰,他在这一体裁上再创了辉煌,例如圣日耳曼德佩大教堂的装饰,呈现了艺术家年轻时期的创作,也就是他最有活力的时候从罗马寄回的作品,顾名思义,延续了他于1832年获得大奖的成功。然而恰好是这张藏于南特的作品在上周被浓烟吞没了。

伊波利特·弗朗德兰(1809—1864,安格尔的学生,巴黎国立高等美术学院的老师)《忒休斯父子相认》 布面油画 115 cm×146 cm 1832年罗马大奖获奖作品 巴黎国立高等美术学院藏

2018 年“学院与沙龙”展览图录中收录弗朗德兰的作品《忒休斯父子相认》

《南特第一任主教圣克莱尔治愈盲人》(下文简称《圣克莱尔》)是1835—1836年在罗马创作完成的,当时年轻的弗朗德兰是美第奇别墅(安格尔于1835—1845 年间掌管这里的法兰西学院)的寄宿生。圣克莱尔(Sanctus Clarus:拉丁文clarus即清晰的声音、视野),是275 年左右南特的第一任主教,据说他来自罗马,他携带着一枚钉子,来自钉着殉教的圣皮耶尔的十字架(因为罗马人的幽默,他被头朝下钉着)。为此,他建造了一个献给使徒和第一任教皇的小礼拜堂,这一圣殿就是南特大教堂的起源。忠于其名号和圣徒传记,克莱尔使盲人们奇迹般地康复了,圣徒的这一事迹可能与艺术家自己受视力疾病困扰的人生有关。画家失去视力就像音乐家失去听力一样是一种极端情况。担心自己的未来,弗朗德兰将自己寄托于这一基督教的传奇。由于其主题,在沙龙中展出后,这件作品最终被悬挂在南特大教堂中。更确切地说,它曾于1836年4—5月在罗马展出,同年8月回到巴黎国立高等美术学院,之后在1837年沙龙展上展出,编号701。作品之后于1855年世博会上展出并在艺术家过世后在1865年巴黎国立高等美术学院举办的回顾展中亮相。作品被视为艺术家在罗马逗留第三年的“非常规寄回”作品。实际上弗朗德兰以一幅筹备稿代替了一张被要求创作的作品,他于是被巴黎美术院正式接纳为院士。事实上,这幅作品是1834年委托艺术家创作,用于装饰南特大教堂中1820年新建的献祭圣克莱尔的偏祭台的作品,学业并不妨碍艺术家的发展。通过这第一张宗教作品,弗朗德兰后来成了一名伟大的宗教建筑装饰画家。换句话说,《圣克莱尔》曾是19世纪最伟大的宗教画画家之一的第一张大型宗教和历史绘画。1837年3月,这张作品被送至南特,成为大教堂偏祭台的一部分。第二次世界大战几乎摧毁了偏祭台,装饰被毁之殆尽,而这幅画被放置在了南耳堂。这幅画于2001年被修复,它自1909年起被列为“历史遗迹类”作品。关于它,法国国立艺术史学院的文献的最后一段话这样写道:“作品于2020年7月18日被毁于南特大教堂火灾。”

其他弗朗德兰从罗马寄回的作品被纳入法国国家收藏,有一些非常知名且世俗性的,例如圣埃蒂安现代艺术博物馆藏品《普里阿摩斯之子普里特斯在特洛伊观察希腊人的行军》(1833—1834年),或卢浮宫藏品《裸体》(1836—1837年)。

这些作品及其人体呈现方式,让人直接联想到徐悲鸿在巴黎国立高等美术学院求学时的创作。由于弗朗德兰是安格尔的学生,因此蒙托邦安格尔博物馆收藏了不少他从罗马寄回的作品,例如,《欧里庇得斯创作悲剧作品》(1835—1836年)。

伊波利特·弗朗德兰创作于罗马的安格尔肖像24.5 cm×20.5 cm 藏于蒙托邦安格尔博物馆

伊波利特·弗朗德兰 《南特第一任主教圣克莱尔治愈盲人》 布面油画 226 cm×135.5 cm 罗马寄回的作品 创作于1835—1836 年

伊波利特·弗朗德兰《但丁在维吉尔的指引下来到地狱,为嫉妒的灵魂带来慰藉》(1834—1835)布面油画 295 cm×245 cm里昂美术馆藏品

在弗朗德兰求学的里昂,美术馆曾委托其创作一件作品《但丁在维吉尔的指引下来到地狱,为嫉妒的灵魂带来慰藉》(1834—1835年)。1835年3月,在罗马求学第二年完成并被寄回的这张作品,曾在1836年在沙龙中展出并获得奖章。作品尺幅相当大,295 cmx245 cm,是法国国家造型艺术中心的藏品。我们曾想要在2018年中国的“学院与沙龙”展览中借展这张作品,但是里昂已经向我们借出了常书鸿的作品,而我们的目标是首先借到法国国家造型艺术中心藏于阿维尼翁格拉内博物馆的安格尔作品《朱庇特与忒提斯》。最后,高卢人的首府(即里昂)只借出了《洪水中的一幕》,无疑在艺术性上略逊一筹,但很值得一看。如果作品《圣克莱尔》暗喻了画家弗朗德兰的健康问题,那么如何从他的角度来解读《但丁》一作呢?嫉妒之心被文学平息,盲目被宗教治愈?在故事中,但丁和维吉尔穿越了嫉妒聚集的炼狱。在他死后,嫉妒的眼睑被用铁丝缝上作为惩罚……

让我们回到南特,我们看到主要部分已经幸免于难,然而……安娜(布列塔尼公爵、法国王后)在1499 年第二次下令为其父亲、1488 年去世的布列塔尼公爵弗朗索瓦二世订购陵墓。这一古迹本是为了存放公爵和他的前妻及后来的妻子(玛格丽特·布列塔尼和安娜的母亲玛格丽特·德·富瓦)的遗体和遗物。王后父母卧像躺在由米歇尔·科隆贝雕刻的意大利大理石板上。这位艺术家当年已75 岁高龄,但始终被认为是法国最伟大的雕塑家,他根据让·佩雷绘制的图纸雕刻了整整五年。陵墓最初被置于修道院中,之后在1817年被最终安置在大教堂里。两件由南特大理石雕刻的逝者卧像让人想到安娜·布列塔尼和路易十二,他们和其他的法国国王和王后一样被安葬在圣丹尼,而安娜的心脏被置入金制的遗骸盒,安放在南特,在她父母的陵墓中。巴黎国立高等美术学院在这种有机的联系中发挥了作用,因为安娜和路易的卧像是被亚历山大·勒努瓦在大革命时期救出并保存在了法国古迹博物馆的文化遗产的一部分,1817 年,如今的巴黎国立高等美术学院就在这里建立起来。建筑师迪邦曾想要保留这座大革命时期博物馆和学院小教堂的痕迹,他使用安奈城堡的柱廊装饰小教堂的正门,以此来保存遗迹。安娜·布列塔尼和路易十二的陵墓最终回到了圣丹尼大教堂,但是是两件卧像的模塑品在1835—1836 年被放置在了小教堂中。它们是“博物馆展廊”中的杰作,和其他模塑品,如玻璃庭堂中的古典雕塑一同作为典范,供巴黎国立高等美术学院的各科学生,包括绘画、雕塑、建筑以及20世纪初的中国留学生参考。

从南特到巴黎,途经罗马和其他地方,作品及其作者编织了一张缜密的画布,每一根线都极其宝贵。当一根线消失时,整张网就会受损,变得支离破碎。我们的意图是为了保留记忆,谈论它,写下这些文字,我在思考一个展览项目,在中国汇集最优秀的大师和他们最优秀的学生:让-奥古斯特-多米尼克·安格尔和让-伊波利特·弗朗德兰。

左图:伊波利特·弗朗德兰 《普里阿摩斯之子普里特斯在特洛伊观察希腊人的行军》(1833—1834)圣埃蒂安现代艺术博物馆藏品;右图:《裸体》(1836—1837)卢浮宫藏品

伊波利特·弗朗德兰的画作在南特大教堂中弗朗索瓦二世的陵墓旁边被毁

巴黎国立高等美术学院小教堂中的安娜·布列塔尼和路易十二卧像模塑