龙井茶冲泡下沉特征及加工工艺对外形品质和下沉速度的影响

范方媛,纵榜正,龚淑英*,陆德彪,宋楚君,黄创盛,彭艾婧,周森杰,童薏霖

1.浙江大学茶叶研究所,浙江 杭州310058;2.浙江省农业技术推广中心,浙江 杭州310020

龙井茶是我国传统名茶,外形扁平、挺直、光滑,是浙江省最主要的名优茶种类之一,素以“色绿、香郁、味甘、形美”著称,深受消费者青睐。在龙井茶产区逐渐以机械加工代替手工加工的过程中,由于部分地区生产技术推广不到位,龙井茶的风格有所变化。部分消费者反馈目前市场销售的许多龙井茶产品存在“冲泡后茶叶浮在水面、下沉慢”的问题,影响龙井茶的品饮体验。

扁平、挺直、光滑是龙井茶外形独特风格的体现,也是评判其品质的重要指标。然而,其扁平的程度如何掌握,长宽比如何控制才能最好地呈现出龙井茶的品质水平?

已有研究显示,手工茶下沉速度较机制茶更快,机制茶最终浮在水面上的茶叶较手工茶更多,可能是由于机制茶身骨较轻飘、条索较宽等因素导致[1]。同时,龙井茶下沉速度与鲜叶原料的嫩度(等级)也有很大的相关性。原料老,叶表面角质层厚、叶质硬,不容易成形,外形偏宽大,叶片吸水慢,更易飘浮在水面[2]。

本研究针对龙井茶下沉特性,系统研究龙井茶冲泡下沉规律、典型龙井茶外形品质以及影响茶叶下沉的物理因素,同时研究加工工艺对龙井茶外形品质及下沉速度的影响,为从加工工艺方面解决龙井茶冲泡下沉慢问题提供思路。

一、材料与方法

1.试验材料

代表性龙井茶样品:于2019年收集来自杭州、淳安、建德、新昌、嵊州等龙井茶产地的100多个龙井茶样,通过感官审评,选出13个典型代表性龙井茶做下沉试验。其中,手工茶样品来自2019年浙江省龙井茶炒制能手比赛和技能大赛参赛样品。

龙井茶试验样品:2019年3—4月于浙江龙井产区采摘龙井43 鲜叶原料,在淳安、建德、新昌、嵊州等地加工成龙井茶试验样品,主要加工设备为银球6CCB-981ZD 全自动扁形茶炒制机和龙井茶炒锅。

2.试验方法

(1)茶叶下沉速度试验

称取2.0 g 龙井茶样置于玻璃杯(杯高147 mm,上内径59 mm,下内径54 mm,杯底厚18 mm,容积300 mL)中,冲入250 mL 沸水,注水高度距玻璃杯口3~5 cm,注水时间约15 s。从冲泡结束开始计时,记录每20 s 内下沉的芽叶数量,作芽叶下沉曲线,使用正态曲线拟合茶叶下沉速度,计算出芽叶集中下沉时间点。

(2)下沉相关物理特征指标测定

茶叶密度测定:将茶叶倒入已知容积容器,反复震荡100 下,使茶叶充满该容器后称取茶叶质量,重复称重3次。

芽叶表面光滑度测定:称取1.0 g茶样置于A4打印纸(70 g/m2)一端中间固定面积(3 cm×3 cm)中,缓慢抬高放置茶样的一端至茶样刚好大量滑动,测定此时的斜面角度θ,此时茶叶与A4 纸之间的静摩擦系数μ=tanθ,重复3 次,以茶叶与A4打印纸之间的静摩擦系数量化龙井茶芽叶表面的光滑度。

茶叶长宽比测定:随机选取20 个完整芽叶,分别测定其长度(最长处)和宽度(最宽处),计算长宽比及其均值。

(3)茶叶感官审评

龙井茶茶样感官审评依据《茶叶感官审评方法》(GB/T 23776—2018)[3]进行,重点关注茶样外形的扁平度、光滑度。

(4)工艺试验样加工方法

采用银球6CCB-981ZD 全自动扁形茶炒制机进行龙井茶青锅对比试验,加工时调节炒制机杀青过程中的压力(调节压档,压档越大,压力越大)、压板转动圈数,得到不同工艺处理参数的龙井茶试验样品。具体工艺为每锅投龙井43 鲜叶80 g,锅温设定为210 ℃。1~5号试验样在青锅阶段初始压力逐级升高,其中试验样1 青锅阶段以轻压为主,试验样5青锅全程以重压为主。

毛茶经过筛分、风选、色选、复火等精制工艺流程进行龙井茶精制。

3.数据处理

使用Excel 2010 处理试验数据, 使用SPSS 20.0进行统计分析。

二、结果与分析

1.龙井茶下沉规律分析

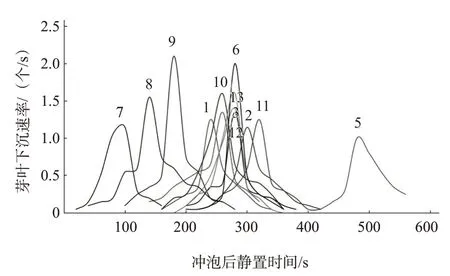

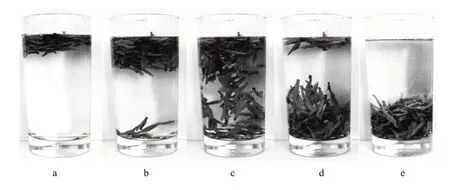

以正态曲线拟合茶叶下沉速度,将茶叶冲泡过程中大量叶片快速下沉的时间点定义为芽叶集中下沉时间点,反映龙井茶冲泡后静置过程下沉的快慢,该数值越小表明下沉越快。代表性龙井茶样品下沉速度曲线及不同下沉阶段状态特征如图1、图2。沸水冲泡后,最初所有芽叶均浮在液面上部,形成茶叶聚集层,随着芽叶吸水,逐渐落至杯底,芽叶下沉速度逐渐加快,到达下沉速度最高点附近时较多的芽叶快速下沉聚集,下沉速度最高点过后下沉芽叶数量达总芽叶量60%以上,随后下沉速度逐渐降低。下沉最快的代表性龙井茶样品芽叶集中下沉时间点在100 s以内,下沉最慢的接近500 s(图1)。

图1 代表性龙井茶样品下沉速度曲线

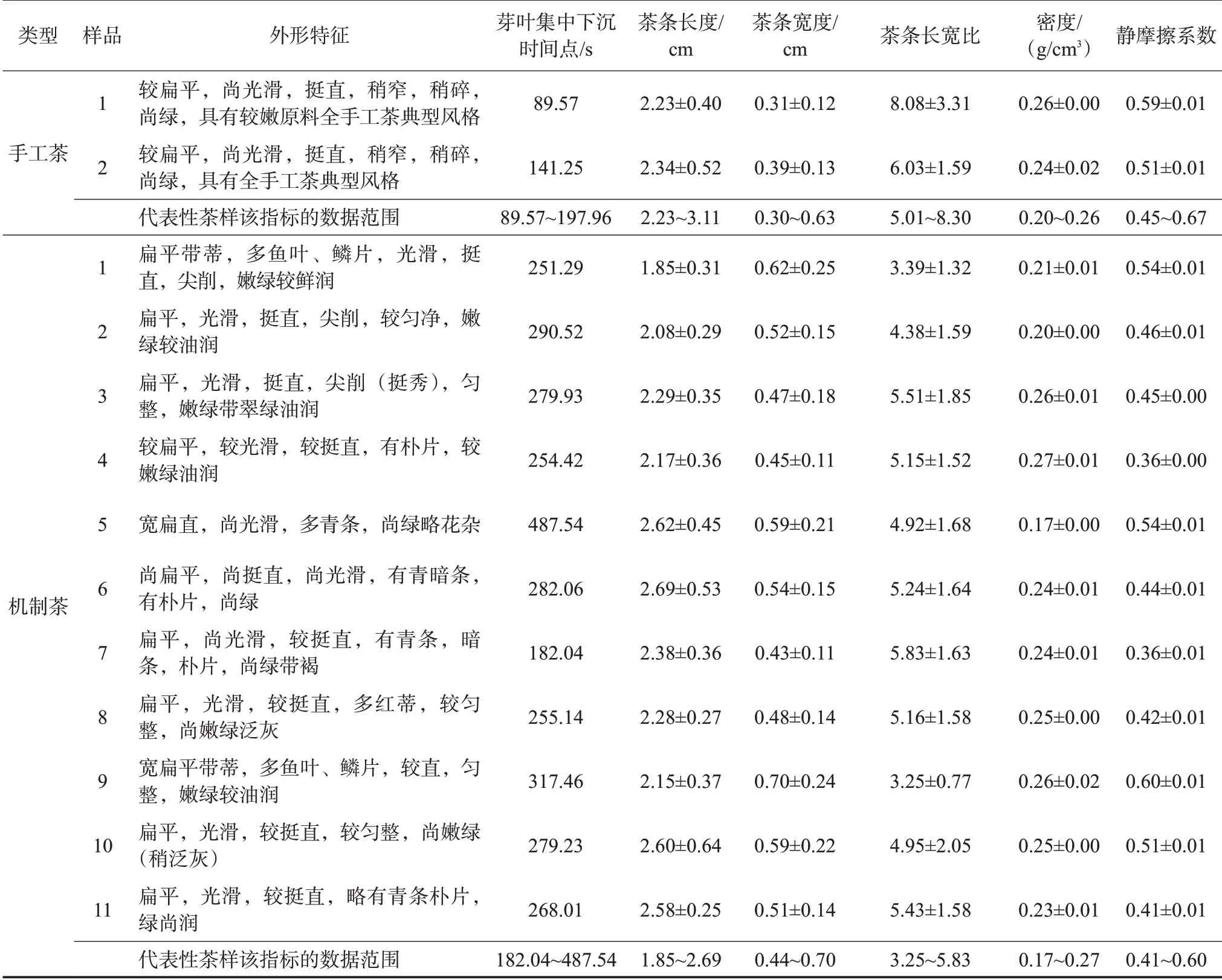

2.龙井茶外形品质特征及下沉相关物理特征指标分析

依据国家标准《地理标志产品龙井茶》(GB/T 18650—2008)[4]对龙井茶外形特征进行审评,并测量龙井茶样品物理指标,结果显示不同茶叶样品在外形扁平、挺直、光滑等方面及相应物理指标的表现均有不同。部分代表性龙井茶样品的外形感官品质特征及外形物理特性如表1。

图2 代表性龙井茶样品不同下沉阶段状态特征

表1 部分龙井茶代表性样品外形特征及茶条物理特性

龙井茶传统炒制手法包括“抓、抖、搭、榻、捺、推、扣、甩、磨、压”,称“十大手法”[5],炒制过程中采用不同手法不断地对茶条进行理条、压扁,形成龙井茶外形扁平、光滑、挺直的风格特点。

手工龙井茶茶条芽叶收拢较紧,茶条上的鳞片、鱼叶等在手工炒制的过程中易断落,使得茶条宽度较小,不同嫩度原料手工炒制形成的龙井茶平均宽0.30~0.63 cm,茶条挺直度好,平均长2.23~3.11 cm,长宽比5.01~8.30。

在高温状态下把锅中的茶叶理直压扁是考验手工炒制加工水平的关键技术所在,手工茶所受压力小且不均衡,因此外形较扁平,但其扁平度稍逊于机制龙井茶。手工茶下沉较快,普遍在200 s之前完成下沉,同时原料嫩度越高,下沉越快,芽叶集中下沉时间点越小。

随着茶叶加工机械化发展,扁形茶炒制机在龙井茶加工中得到广泛应用[6]。机制龙井茶加工中采用压板推压鲜叶沿长条锅壁往复运动,通过控制压板臂长短形成不同压力档次,对在制叶进行压扁做形,形成扁平外形。机制茶由于压力控制容易实现,也有较好的理直功能,因此容易做到外形扁平、挺直,但缺乏茶条收拢的过程。

本研究显示,相对于手工茶,机制茶的特点是外形扁平、挺直、色泽鲜活、均匀一致,个体间差异小,但侧面的光滑度与重实度逊色。机制茶茶条平均宽度较大,增宽0.10~0.15 cm,与已有研究一致[1-2,7]。茶条平均长度1.85~2.69 cm,长宽比3.25~5.83,与手工茶相比长度稍短,长宽比差异较大。如表1中的机制茶5号样品,尽管该茶平均宽度为0.59 cm,比机制1 号茶的0.62 cm 窄,但1号茶受张开的鱼叶影响,使得宽度增大。而5号茶是整体宽,同时外形“多青条,尚绿略花杂”,表明其原料嫩度低,总体外形品质表现较差,因此该样品下沉很慢,芽叶集中下沉时间点为487.54 s,不符合优质龙井茶的质量表现。

机制茶9 号样品外形“宽扁平带蒂,多鱼叶、鳞片”,表明原料嫩度高,但采摘不符合标准,且因加工中压力控制不当造成茶条过宽,茶条平均宽度0.70 cm,长宽比仅3.25,该样品下沉迟缓,芽叶集中下沉时间点为317.46 s。由此,机制龙井茶加工不当容易导致茶条过宽,冲泡时下沉慢,体验感较差。茶条与原料品种、成熟度直接相关,代表性茶样密度在0.17~0.27 g/cm3范围内。手工茶与机制茶静摩擦系数无明显差异,数据范围较为接近。

针对样品的芽叶集中下沉时间点与芽叶长度、宽度、长宽比等因素的相关性分析结果显示,芽叶集中下沉时间点与茶条长宽比呈极显著负相关,与茶条宽度呈极显著正相关,表明茶条越宽,长宽比越小,下沉越慢。茶叶宽度越大、长宽比越小,其外形越宽大、表面积越大,冲泡时浮力越大,越不易下沉。

综合下沉速度与外形品质特征可知,茶条平均宽度值大于0.6 cm,长宽比小于4.0的茶叶样品下沉品质表现较差(如表1 机制茶9 号样品)。原料嫩度越低,外形宽扁对下沉速度的影响越大(如表1中机制茶5号样品),虽然茶条平均最宽宽度值未大于0.60,为0.59,长宽比未低于4.0,为4.92,但整体宽度大、原料嫩度较低,该长宽比条件下干茶轻飘,重实度不够,同时嫩度低的原料吸水缓慢,导致下沉速度慢。

已有研究显示[2],成熟度高的原料叶表面角质层厚,叶质硬,不容易成形,外形偏宽大,冲泡时芽叶浮力较大,且叶片吸水慢,更易浮在水面不易下沉。由此,传统手工加工龙井茶的技术要点中“小茶做大、大茶做小”很有科学道理。

综合以上分析可知,机制龙井茶的茶条平均宽度宜控制在0.55 cm 以内,长宽比4.0~6.0之间,其外形风格良好,芽叶集中下沉时间点在100~290 s 间,下沉速度较快,品饮时体验较好。

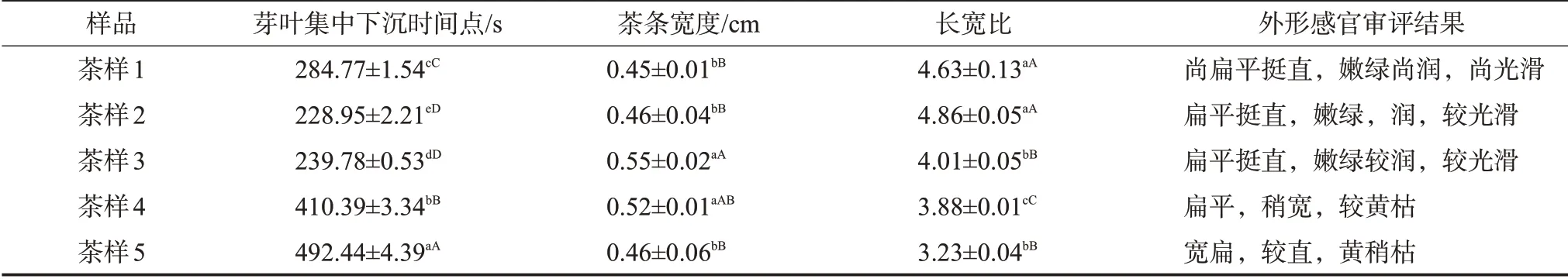

3.青锅工艺对龙井茶外形品质及下沉速度的影响

已有研究表明,青锅工艺对龙井茶外形品质有重要影响,其中温度和压力是影响外形品质的关键因素[1-2,8-10]。在一定的温度范围内,温度的升高有利于青锅叶形成良好色泽,但温度升高导致做形时间太短,不易形成扁平、挺直的外形特征;青锅时加压时间过早,容易导致颜色不够明亮,加压时间过迟难以达到扁平光滑的外形要求。

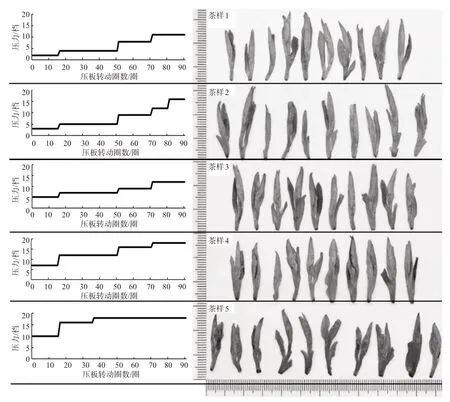

不同试验样品青锅处理压力设定与成茶外形如图3,试验样外形感官审评结果、下沉特性及其关键物理指标如表2。青锅阶段压力设置会对茶样色泽、宽度、扁平度等产生较大影响,进而影响其下沉速度。压力过大(如茶样4、茶样5)会使芽叶宽扁,使芽叶集中下沉时间点延迟,即下沉变慢;压力过小(如茶样1),会使芽叶扁平度不够,重实度欠缺,造成外形品质欠佳、冲泡下沉同样变慢;轻压杀青后逐渐加压做形,压力梯度缓增,增压差不宜过大,使芽叶受力均匀,随压板运动叶片逐渐向芽方向收拢,保证一定的做形时间能够使芽叶收拢,长宽比合适,外形扁平挺直,嫩绿,(较)润,较光滑,符合传统龙井茶外形品质要求,如茶样2和茶样3,该茶样下沉速度较快。

图3 不同试验样品青锅压力设定与成茶外形

表2 龙井茶试验样品外形感官特征及下沉物理特性

4.精制对龙井茶外形品质及下沉速度的影响

精制是保证龙井茶品质的重要技术措施,毛茶经过筛分、风选、色选、复火等精制工艺,茶叶形、色、香、味品质进一步提升优化[11]。对比龙井茶毛茶及精制茶外形特征、下沉特征及其相关物理特性(表3)显示,精制能够修整毛茶糙边,提升茶条一致性,精制后青条、黄片减少,扁直、平滑程度提升;在下沉特性方面,精制后芽叶集中下沉时间点提前20 s 左右,即下沉加快;同时茶条平均宽度减小0.1 cm 左右,长宽比增大,平均为5.49。表明精制能够提升龙井茶外形品质,同时优化下沉特性。

表3 龙井茶毛茶、精制茶试验样品外形感官特征及下沉物理特性比较

三、小结与讨论

龙井茶的冲泡下沉特性是影响消费者品质体验的重要因素,冲泡后茶叶下沉快被认为是好茶的特征。本研究围绕龙井茶下沉特性,研究龙井茶下沉规律、代表样品外形特征及与下沉相关的外形因子,结果显示,龙井茶冲泡后芽叶下沉速度呈现先升高后降低的变化趋势,大量芽叶下沉集中发生在非常短暂的时间点内。

研究显示,龙井茶外形品质的物理指标中,芽叶宽度越大、长宽比越小,表面积越大,冲泡时浮力越大,芽叶集中下沉时间点越大,即下沉越慢。手工茶外形较窄,下沉较快;机制龙井茶外形相对宽扁,导致下沉较慢,尤其是原料越老,下沉越缓慢。龙井茶机制青锅工艺中压力设置会对其外形及物理品质产生较大影响。初始压力过大或者较快进入较大压力做形阶段都会使芽叶宽扁,下沉速度变慢;压力过小或者加压做形时间较短,外形扁直度、芽叶重实度不足。同时,精制工艺对龙井茶外形的整理也能够影响龙井茶下沉速度。

在一定原料嫩度条件下,机制龙井茶茶条平均宽度宜控制在0.55 cm 以内,长宽比控制在4.0~6.0间较符合龙井茶的外形特征,其冲泡静置芽叶集中下沉时间点小于290 s,茶叶品质优良且具有良好的风格特征。为保证外形规格,机制龙井茶加工青锅工序中应轻压杀青后逐渐加压做形,控制好压力差,适当延长做形时间;同时对毛茶进行精制整理,弥补初制工艺的不足,进一步优化龙井茶风格,提升良好的品饮体验感。

值得注意的是,本研究的下沉试验统一在冲泡后静置状态下进行,且为了控制各杯茶的冲泡用水量一致,准确达到标注的刻度,注水速度不快,而实际消费体验中,冲泡后通常会摇动茶杯,人为摇动会使下沉时间比试验数据明显提前,虽然两者有一定时间差,但总体表现规律相同。

——霜冻芽叶产品研发思路与实践