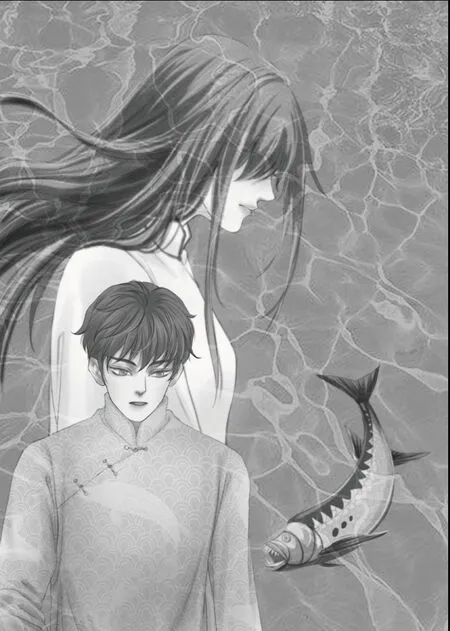

鱼

文|黑蕾拉 图/青由

月光下的青砖上,那条姿样奇异的鱼又一次扑打着地面,乌青的水渍弄得到处都是。

(一)

月光下的青砖上,那条姿样奇异的鱼又一次扑打着地面,乌青的水渍弄得到处都是。

凌几每次看到它,都会捏起它尖锐的背脊,走上几步路,把它放生到通往东海的绯川里去。但如果有时没空理睬,那鱼也自然会销声匿迹。凌几猜测,多半是别人看到了,也做了和自己一样的举动吧。

凌几曾亲眼看到那鱼挣扎着从院中的池子里蹦出来。明明长着海鱼的凶狠模样,尖锐的牙齿还在突出的下颚上磨动,可那一瞬间的姿态,伴着那夜色下贯穿全身、如同红缎带那样缠绕的花纹,这鱼又有一种说不上来的烂漫之处。

凌几细细想来,才觉得这也未免太过暧昧,太过奇妙了。

家中这池子比一般富贵人家造得还要大一些,太湖石环绕在池边,自然嶙峋多姿。池中空无一桥,只是长年歇靠着一叶竹筏。本是品酒赏园的好去处,可自从凌几母亲病重,搬去别院疗养之后,凌几就再也无心赏景。只是一个个闲来无事的午后,偶尔会看到园中的管事撑着竹筏在池中游荡,时不时用那长剪般的铁器在水中打捞着水藻之类的东西。

池子里养锦鲤,或许也有别的鱼类,只是凌几从不关心。不过即使如此,池子里总是跳出这条没人喊得上名字的海鱼,屡屡被放归绯川,又屡屡再度从池子里跳出来,令人感到好不奇怪。

莫非这池子深处藏身了数十条一模一样的这种鱼?凌几捧着那鱼,一眼看到老崔正准备换鞋上竹筏,凌几便叫住了他:“老崔,带我划上一划吧。”

老崔犹豫地推脱道:“凌几主子,俺这是正准备清理池子呢……您还是留步吧,免得弄脏了您的衣服。”

凌几正为母亲的病情烦躁不堪,而手中还捏着这条张牙舞爪的怪鱼,他便不耐烦地冲上前去,用手肘推开老崔,一脚踏上竹筏,趔趄着勉强站稳了,对老崔说道:“你不愿意就走开得了,看着你我都心烦!”

老崔不满地咕哝着退到了假山的阴影里。凌几蹲下身子,把那鱼放在竹筏上,便自己撑舟慢慢悠悠地往那池心而去。

“鱼啊,你真是太奇怪了。莫非你的家人都在这池子底下,世世代代神神秘秘地活着,也不让我这个主人知道?”凌几在波光闪烁的池中央停住了,坐在那竹筏上,对那不再动弹、眼神空无的鱼说起话来。

不知为何,风平浪静的园池上刮来一阵妖风,那风不仅把池面吹得水波粼粼,更从凌几的背后推动起竹筏来,这阵风一去,竹筏便穿过了阴影里的假山洞窟,再次绕出去时,竹筏上鱼已然不见踪影。

凌几抬头一看,本是阴云密布的天空不知何时,挂上了一轮淡红色的满月。明明是初四,这满月却完美无缺,好端端地照耀着水面。再一看水面,凌几不由地惊呆了——眼前哪里是家中的小池,明明是一望无际的大湖啊。岸边环绕着低低的群山,女子身穿白衣,项间围着一条红色的长巾,转瞬就脱离了凌几的视野。

(二)

时常听人说,水和水总有一脉相通的连接。之前不知是哪个风雅的幻术师,曾经渡着一叶扁舟,恍恍惚惚间就抵达了极乐世界的莲花七妙宝池了。凌几此时笑叹自己虽不能如故事中那般渡入净土之界,却也是到了意外之地了。

凌几划舟靠岸,浅滩上杂石纷乱,偶有渔人布网,白色的矮砖栏把街道切割成错落有致的分区。巷陌深处传来低沉的犬吠声,而夜里被喊出去表演的歌女有的抱着乐器在路边沿着墙角匆匆行过,有的则和那些送宵夜和拉客的人力车夫闲聊着。

这一切在凌几眼里和自己生活的城町并无两样,只是沿着湖岸,凌几也叫不上来这路名。纵横交错的小河川上架着毫无特色的石头拱桥,看起来到处都一样,依然也是喊不出名来。

凌几挪动着脚步,在月下照得发亮的石板路上缓步而走,从店家出来的车夫多少会看他几眼。于是凌几也一样看回去,那车夫便带着微笑,皱着眼角,乐呵呵地上前来问:“这是要去哪呢?”那口气,仿佛就是凌几贴身的家仆,正老实巴交地候着呢。

凌几灵机一动,想着,要不试探一下这个世界,便把自家的位置报给了车夫:“混沌弄。”

“好嘞!”那车夫居然爽利地应下来,把车头放下,用围在脖子里的毛巾拍了拍车座,还客气地半抬起手,像是准备随时要来搀扶的姿势。

都是男人也未免太过毕恭毕敬,凌几一脚踏上车座,而那车夫似乎是费了好大的劲儿才“嘿哟”一声,跑起来了。难道他真的知道混沌弄?难不成这样真的能回家?凌几一边琢磨着,一边也很是好奇他能载自己去哪儿。夜风从耳边呼呼地吹过,明明不是秋冬寒凉的季节,不知为何,耳边、脸颊,都被这风吹得冷飕飕的,就连凌几按在座椅上的手掌,也莫名感到一股浊骨的冰凉。

凌几不由裹紧了外衣,一阵哆嗦。抬眼望去,那车夫却满身是汗,特别是凌几视线直对的那后脖子根上,黑黝黝的,被滋出的汗水映得透亮。再看他的上臂,那凸起的肌肉紧绷着,可随之他就放缓了步伐,喘着粗气道:“哎,一点都看不出,娇娇弱弱的竟这么重。”

未等凌几反应,车夫便急匆匆地又跑起来,那声音就飘过去了,掩埋在脚步声中,仿佛在道歉着:“失礼,失礼,失礼……”凌几听来,此时夜晚的街道已然空寂一片,那孤幽的脚步声也果然变成了一声声充满节奏感的“失礼,失礼”起来。

车夫把人力车停在了一条两侧都是红砖的弄堂口,那一人半宽度的弄堂幽深不见尽头,不知是在高墙的何处,隐约传来一阵磨刀霍霍的撞击声。

“就送到这里了,进不去了。馄饨弄。”那车夫一边拿毛巾抹汗,一边气喘吁吁地靠在了墙角。

“馄饨弄,哈哈哈。”凌几恍然大悟地笑起来,一个全新未知的弄堂,通往全新未知的别人的家园。凌几不假思索地走进了夹缝般的弄堂里。

“我等你们吗?”车夫在身后喊道。凌几似乎并没有听见。

“那我就等一会儿哦,可把我累死了,得歇口气。”车夫的声音停滞在巷口,久不散去。

随着凌几进入弄堂的深处,那金属敲击奏响的声音就愈发清晰了,伴着直耸高墙两侧斑驳的竹子互相打击发出的沙沙声,凌几停下了探索的脚步。右侧的石砖有剥落的痕迹,用手指摸着,再依次抠掉那塞着的沙土,小孔就一个个显现出来。

凌几凑过脸去,朝那孔内窥探。荒芜的院落里种着婀娜的杨柳,在暗红的月色下摇曳多姿。而院子远端的小水塔前,架着两盏一人高的烛台,青中发白的烛灯被两个蹲在烛台上的男人抱在怀里……

而那灯下更是有好几个武人,身穿斑驳点状天蓝色的袍子,打斗得正欢。不过这伙人虽然看起来凶神恶煞,但看正在互相切磋、演练,所以并无杀气。凌几看着看着,正打算回去,却见那灯台上的两个男人跳了下来,那一瞬间,凌几看到,原本他以为这两人“捧着”的发光烛灯,居然长在他们身体里!那两人若隐若现的赤裸上身里,胸口以及腹部皮肤下面,竟然发出青白色的光芒,像极了提灯鱼或者萤火虫!

“啊呀!”凌几情不自禁地叫了一声。

挥舞着刀剑的众人立刻停了下来,冷酷的目光齐刷刷地射向凌几所在的墙孔,就好像这些目光变成了无形的刀剑,正要戳穿凌几的眼睛。

凌几慌忙跑了出去,双脚却软得像年糕一样。他咬咬牙,硬是撑着两侧的墙砖,一步一趔趄地赶到了弄堂口,他已经完全顾不上身后是否有悉悉索索追来的脚步声了。

而那车夫还在!

凌几一把抓住他的胳膊,就像见到恩人似的大喊着:“啊呀,赶紧赶紧载我逃走!他们,他们追我来了!快!快!”

那车夫一边调转车头,一边却犹豫不决地问:“我说兄弟,你这样不太好吧?”

“什么不好?”

“你作为一个男人,就这么逃跑了,把女人落在身后,这也太不男子汉大丈夫了吧!”虽然这么嘀咕着,车夫还是跑了起来,动作和来时截然相反,显得身轻如燕、健步如飞。

“什么女人?”凌几趴在座位上,一边紧张地朝后望着,一边漫不经心地问。

“兄弟你来时,不是带着一个绝世美女吗?穿着白色的长裙,身上缠绕着红缎带,脸白白的,身材很是娇小,看起来楚楚可怜的样子。结果一上车,哎哟,和现在的你一个人的重量比起来,加上那美女的重量,简直如磐石一般沉甸甸啊!这美女去哪了呀?你就丢下她不管了?”车夫滔滔不绝地说。

凌几瞬时觉得浑身一阵发凉,恐惧感像一条条又细又短的小蛇那样,从无形中钻入自己身体的每个角落,最后他木讷地对那车夫说:“我是一个人上你的车的。”

那车夫缓缓停了下来,回头看着凌几煞白的脸色,关切地问:“兄弟,你没招惹什么奇怪的东西吧?”

“我……”凌几如鲠在喉,脑中不由闪现出那条屡屡跳出池子的海鱼来。

“你有地方过夜吗?”车夫抬头看看移动了位置的月亮,时辰已晚,“你要不去我家呆一晚吧,明天我们再把事情搞清楚。”车夫同情地说。

(三)

凌几入夜躺在车夫简陋的卧榻上,神志清醒,毫无睡意。车夫拉了一天客,在外间呼呼大睡,凌几一边聆听着他如雷的鼾声,一边百无聊赖地盯着天花板上的一小块亮处,那是月光穿过窗户折射在天花板上的一个小三角,白花花的亮处之间似乎有一层模模糊糊的扬尘在缓慢地飘移着。

睡意慢慢袭来。那扬尘里,不知何时,突然多了一张惨白的容颜。凌几惊觉之间一骨碌翻身下床,重重跌在地上,可却毫无声响。凌几想着,自己莫不是在浅眠中经历了一番鬼压床的虚幻?一时四肢无法动弹,躺在地上的臀部隐隐作疼。那张白脸属于一个陌生的女子,五官精致淡雅,照理并不可怖。但随着她转过眸子,再度死死盯着躺在地上的凌几,那眼珠就显示出一种非人的状态来。黑色的圆眼珠周围是一圈眼白,换而言之,这是一个能看到眼珠如孤岛那样伫立在眼白的包围之中的异瞳。正因如此,女子才显得毫无感情,冷如冰霜。

她看着凌几,似乎整个世界只有凌几一个人才能入得了她眼。随着时间的流逝,那白脸女子依然停留在天花板的某处,对峙着,纹丝不动,只是有时会鼓起腮帮子,其余时间,她几乎连呼吸都没有。

“喂,你钱还没付呢!”只听外间的车夫贸然喊出这么一句梦话,那天花板上的女子似乎听到了,就如同蛇一般,一下退回了暗处。

一阵窸窸窣窣之后,只听外间的车夫“啊啊啊啊”地厉声叫嚷着,双腿猛烈地踢着被褥,发出疯狂而沉闷的声响。凌几越听越不对劲,心急火燎地想起身救人,然而身体僵硬如石,根本无法挪动半寸。片刻之后,一切恢复安静,晨曦将至,凌几的身子也勉强能动弹了,麻痹的四肢渐渐恢复了知觉。那天花板上的三角白光已经消失了,变成了微曦带来的一片蒙蒙灰色。

而当凌几走出寝室,那车夫已经暴死了。他的身躯如同脱水了一般又干瘪又瘦小,像个婴儿一样蜷曲在一边,双手缠十,膝盖曲起。最不可思议的是他的双脚,竟然像没有骨头那样,反向地朝前弯起,倒卷在他的腹部……宛如,宛如一只海马!

凌几呆若木鸡地盯着那尸体,一时不知如何是好。他眼睁睁地站了不知多久,才听得车夫家的院门被撞开的声音。五六个男人,身穿带着斑点的天蓝色袍子,手上紧紧握着长长的刀剑,一窝蜂地挤进屋子。

凌几扭头一瞧,那不是昨晚在馄饨弄里自己偷窥到的怪人们吗?凌几无路可逃,只得退到墙角,双腿发抖,磕磕巴巴地辩解道:“不是我杀的,他不是我杀的……”

带头的蓝衣人身材敦实,一脸络腮胡子,眼神看起来凶神恶煞的。意外的是,他一声令下,其他蓝衣人都纷纷放下了武器,围在那车夫的尸体边低声议论纷纷。

络腮胡确认般地点着头,依然目视着车夫,对凌几说:“我知道不是你干的,你也没这个能耐……你是,上头来的人吧?”

“上头来的人?什么意思?”凌几大惑不解。

络腮胡不紧不慢地说:“你是掉进这个池子里的上头的人类吧?”

“这么说来……”凌几感觉好像一切有了些许眉目,便继续问道,“你们……是池子底下的人?人类?”

络腮胡笑了起来,用刀子戳了戳车夫的尸体,让他的姿势更清楚地呈现在凌几面前,他继而说道:“这个男人是淡水海马一族。我们呢,唔,就是这个地方的志士。杀死他的人,估计是一个叫做'鱼'的女人。”

凌几脑中浮现出那个出现在天花板的白脸,以及那双被眼白围绕居中的眸子……如此想来,鱼眼不就正是如此的嘛?

络腮胡继续说道:“不知从何时起,鱼就屡屡出现在我们的世界,夺取各族群壮年男女的性命。鱼不说话,也不告知来历,但是坊间传言,都说鱼是地府掌管淡水各族命数的使者。所以,如果被鱼杀死,那也是命,是不可逃脱的事情。”

“明白了。”凌几点点头,“所以这车夫是命数到了,所以才会死掉吧。鱼只是来执行自己的任务而已的。”

“哈哈哈哈!”络腮胡爆发出一阵癫狂的笑声,蓝衣人也都纷纷豪迈地大笑起来,“这种事情这么扯,你都信啊?在我们看来,这个鱼,不过是一个邪魅的孽障,在我们池子里兴风作浪。昨夜我的部下明明在馄饨弄口看到你和鱼一起下车,本以为你和鱼是一伙的。可是,看你那呆头呆脑的模样,似乎你完全没有意识到鱼的存在,也不认识她。后来,我们才猜测到你可能是上头的人,因为你带着鱼的本体到了我们的世界,所以才会一时之间看不到鱼吧。”

凌几搓了搓手,手掌心不知何时冒出了细汗。原来如此,所以那车夫所说,昨晚载着的那个重如磐石、面色惨白的女人,就是鱼啊,就是那个自己捏着坐上竹筏的那条怪海鱼呀。

“你大概不知道,你在馄饨弄的墙砖缝偷看我们的时候,我们其实一开始并没有发现。可是,我们的灯男……你也应该看到了,喂,灯男!”络腮胡招呼了一声。

那几个人里就走出一个蓝褂子里赤裸着上身的男人,长着凌几似曾相识的面容。那男人撩开蓝衣,露出肚皮,即使是大白天,他的肚子里依然发出幽幽的光芒,就好像在肚中安装了一盏长明灯一般。那灯男咧嘴一笑说:“我用自己发出的灯光,看到那墙缝里有一只圆眼,眼白包围着滚滚的黑瞳。你都不知道,鱼也在你身边,和你一样朝我们偷窥哩!”

凌几身上一阵发冷,原来,那女人一直没有离开自己身边啊,一直到车夫家,一直到天花板,直到她夺走车夫的性命。

“所以你们后来追的并不是我咯?”凌几问。

灯男懊恼地大叹:“可不是!早知道我们就追你得了!岂料我们中了鱼的调虎离山之计,一起都去追那鱼,而忘了跟踪你和这海马族的车夫。我们一直追着鱼跑到馄饨弄的另一头,才发现她只留下来一匹鲜红的绫缎,彻底把我们甩掉了。”

络腮胡失落地又看了一眼车夫的尸体,停顿了片刻才说:“早知道就跟着你们了,也不至于我们找到现在,已经为时过晚。”

灯男好像突然想起什么似的,对络腮胡使了一个眼色,道:“老大,不过如果拜托这位上头的贵人,我们是不是还有得救啊?”

“此话怎讲?”

灯男说:“因为那鱼不是淡水里来的,所以是无法长久地呆在我们的世界里的,这位上头的贵人……”

“叫我凌几好了。”凌几入神地听着。

“好好好,”灯男继续道,“这位凌几大人,你应该总能在上头看见那鱼跳出池子,最后不管用什么方法,又回到海水里去的吧?”

凌几尴尬地应道:“有时我看到它在池边的青砖上扑腾,就顺手把它抓起来扔进通往大海的绯川里去了,啊呀,真是抱歉……”

“不必不必,不知者无罪,”灯男摆摆手,继续说道,“即使凌几大人不带它走,这鱼也会趁没人的时候,自己蹦哒到海里。就像她补够了海水,又会再度回到我们池里作恶一样,并不是人类帮不帮她这回事儿。只是我们无力灭她,只能赶走她、防着它,不知道这样如何……”

灯男咽了一口唾液,说:“现在鱼杀完海马,应该已经回到池边,伺机回海里。凌几大人能不能回去立刻把那鱼先养在盆中,仔细看守,再同时派人做好多张大渔网,把渔网连起来,覆盖满整个池子,这样鱼就没办法进来了。”

凌几自然不愿意,他笑道:“虽然你们说的话句句在理,可是我是人类,你们是水里的族群,我为何要帮你们呢?”

“凌几大人是生意人吧?”灯男在征得络腮胡老大的同意后,继续说道:“我们知道,大人的令堂身体抱恙,恐怕难以治愈。如果,大人此次能帮我们达成夙愿,我们定能让令堂无事痊愈!”

“何须如此麻烦,我把鱼宰了不就好了?”凌几说。

灯男面露难色,说出了半句隐晦暧昧之言:“大人您千万别想也别试……”

“那好吧,这也并非难事。”凌几想起了病重的母亲,不管怎样,这事儿看似荒唐,却也并没有特别无理之处,但信无妨。

蓝衣人即刻备车把凌几送到来时的湖畔,此时天色正好,一轮白日被细丝般的浮云划分成一道一道,甚是一番别有意趣的奇观。灯男在竹筏后端坐好,凌几则坐在前面,只见灯男把蓝袍朝后方挥扬起来,便成了满满鼓鼓的三角形船帆,一阵湖风送来,把小竹筏推向了湖面的中央。最后只听那灯男嘹亮的一声送别:“后会有期!”言毕,他就扑通一声跳入湖水里,而凌几就继续独自驶入那缥缈的湖中去了。

瞬间灰烟四起,完全遮蔽了天空白日,竹筏帆船在一阵颠簸之后,钻入了一个圆形的黑洞,耳边渐渐安静下来,出了洞口,天空飘着细雨,天上一片灰暗,太阳遁形无迹,这又是凌几熟悉的园池了。

(四)

凌几靠岸后,顾不上先进屋,就喊着:“来人来人!”

那老崔带着几个扫地的下人围了过来,似乎一点也不好奇凌几昨夜为何夜不归宿,只是听他命来:“你们把这个池子周围一圈仔仔细细好好找找,如果找到一条诡异的海鱼,龇牙咧嘴,身上带着红色花纹的那种,就把它抓起来暂时养在鱼缸里,派人轮流看看好!”

那老崔正要和往常一样反驳几句,却未及开口,就被凌几气急败坏地喝道:“老崔你什么也别说!就按我说的办!此时关及老夫人性命,如有闪失,我拿你是问!”

老崔被凌几这么一喝,立刻吓得退下去张罗着大家找鱼了。而那凌几本人,也丝毫不敢懈怠,他凭着记忆,大步走向往常捡那鱼的几个地方,可是,那些地方的青砖上,都空空如也,即使连那鱼留下的水渍也没有……它是去哪了呢?

就这样到了深夜,也没人找到那鱼。凌几虽然愁苦,可又定下心来,把这番奇遇细细思索了一番,不管这历历在目的一切是真是假,如果找不到那鱼,不就证明这都是自己一人的臆想了吗?

正百思不解间,下人来传话,说老夫人状况不太好,让凌几现在就去看看。可是家中的车夫正回了老家办事,不在府上,于是给凌几叫了一个人力车夫。

凌几倒是没有多想,出门之时,人力车已经恭然候在那里了。雨势渐大,那车夫穿着蓑衣,戴着蓑帽,完全看不清脸。他把人力车的遮雨棚拉起来,招呼凌几上车,还连说了两声“千万小心路滑”,被这样特别关照着,凌几都觉得不好意思。

人力车跑了起来,车夫呼哧呼哧的喘息声几乎穿透了雨滴落在地上的声音,也穿透了他自己踩着水花迸发出的响声。

快到别院时,那车夫却歇了下来,带着抱歉的语气,肩膀也微微颤抖着,对凌几说:“对不起大人,就让我歇一会吧,刚才那阵子,这车实在是太重了……可能今天是我太累了。”

凌几瞬间呆住了,这话听起来怎么那么耳熟,他着实吓了一大跳。凌几不由地慢慢转动已经僵硬的脖颈,动作是那么地缓慢,好像他正在和谁玩着一个一二三木头人的游戏。他微转过去的左侧,那眼角的视野里,一下跳出一张死白的脸,一张清秀动人却凄惨可怖的女人的脸。凌几顿时吓得魂飞魄散,身体像弹簧一样砰地竖直起来,头顶狠狠地撞到了那人力车的雨棚。此时,路边的夜灯呲呲地忽闪了两下,突然暗了,而凌几身边,空无一人。

“怎么了?”那车夫关切地凑了过来。

凌几透过他厚厚的蓑帽边缘那淅淅沥沥往下滴落的雨水,瞧见了一张再熟悉不过的脸!那就是早晨已经死去的,在那池底世界的海马族车夫的脸,他们是……是……同一个人!

“啊啊啊啊………”凌几终于发出了厉声的尖叫。

那车夫慌忙拉住了凌几,关切地询问:“你是怎么了?没事吧?别吓人呐……”

凌几这才安静下来,可四肢却不由自主地剧烈颤抖着。最后他无力地瘫坐在座位里,用一种被彻底击垮的颓废语气对那车夫说:“你今晚……恐怕会死于非命。”

那车夫表情慢慢扭曲了,可随后却立即被他满脸的愠气覆盖了,他面如土色道:“你疯了吧!”

“是真的!我说出来你可能不信,这样的场景……你拉车载我,然而你回家睡觉,却在睡梦中不幸去世,这是昨晚才发生在我眼前的事啊!”

“你这个疯子!你们都是疯子!”车夫变了脸色,怒目圆睁,一边推搡一边驱赶着凌几下了车,骂骂咧咧道:“滚滚滚!太晦气了,我不做你生意了,你自己走路去吧!无缘无故咒我去死,你这是什么居心?”

凌几自知无法辩解,只得站在雨中,眼睁睁看着那车夫离开了自己的视线。他的人力车经过的夜灯边,之前火光氤氲,扑闪不定,最后一盏盏地都渐渐亮了起来。而唯独凌几孤零零地站在雨中,身边的一盏夜灯居然彻底灭了,一切陷入黑暗之中。

(五)

凌几陪在母亲枕边一夜,而她的身体状况既没有转好,也没有恶化,只是陷入昏迷,滴水不进。过了卯时,天色依然灰蒙蒙一片,雨声却更加肆虐了,似乎宣判了这一天都将在黑暗中度过。

凌几没有忘记家中的池子,既然不睡了,就干脆撑起伞去喊别院的下人,他想着还是差人回家再找找看那鱼。只见前门已经打开,下人正冒着雨在门口和谁交涉闲聊着,看见凌几走出来,就连忙招手道:“主子,这车夫找你,说是昨晚的……”

凌几赶忙三步并作两步往门前走去,眼前那车夫依然穿着蓑衣,精神奕奕,满面春风,笑盈盈地靠在门边,带着一点挑衅的口气对凌几说:“今天我拉早客,经过你这,就顺便看看你在不在。你看?我不是好好地活着吗!我没别的意思,就是死心眼,被你昨天一说,一直不服气,所以今天给你瞧瞧我这生龙活虎的样子!”

凌几叹了一口气,无可奈何地耸耸肩说道:“我看你是来讨钱的吧……唉,你没事就好,没事就好。”便让下人多赏他几个钱,权当为昨晚道歉。

那车夫自然是十分满意地接过赏钱来,不住地道谢。正当凌几抽身离开时,只听那车夫在自己身后又加了一句:“昨天趁我休息,一声不吭先下了车,一直靠在那黑灯下等着你的女人,她也没事吧?我见她淋着雨,本想跟你说点啥,岂料你就抢先说我要死了,气得我呀,连她那不相干的人,也被我骂了疯子。哎哟哟,替我给那姐儿道个歉呗。”

“完了!”凌几眼前一黑,耳边一阵嗡嗡作响,他像丢了魂一样急急匆匆往母亲屋里跑去,只剩下那车夫和下人目瞪口呆地站在原地,不知如何是好。

凌几一进屋,就迫不及待地跪到母亲身边,可是一切都已为时过晚,母亲已经咽气了。端着水进屋来的侍女发出一声带着怯意的惊叹,赶忙跪下来谢罪道:“我看老夫人昏迷了这么久,突然就叫着要水喝,我才离开的……”

“嘘……”凌几阻止了侍女,抬起头就往房间天花板上的四个角落寻去。一瞬间的白光呼啦一下消失在暗处,凌几都没来得及确认那究竟是那个鱼的脸呢还是日光折射的错觉。窗外的雨声,此时愈发嘈杂起来,天空就像塌下来一般暗沉压抑,这哪里还有什么日光呀!

凌几浑浑噩噩地走到了廊下,面对着那虚无的雨帘。却见廊下干燥的地板上印着好大一摊不自然的水渍,而那水渍,怎么看去,都分明是一条鱼的形状。

隔日办完母亲的丧事,凌几回到自家时,下人来报,说池子里一夜之间死了好多条鱼,都是此前养着的珍贵蓝锦鲤。一条一条翻了肚皮的蓝锦鲤之中,还夹杂着两条稀有的提灯鱼。凌几想起了灯男那句“后会有期”,不觉一阵心酸。

此时老崔推了推凌几,递上一本发黄的册子,上面还印着水渍,翻页都卷了起来。凌几打开册子,翻阅起来,从下往上看就能见到一串记号——

“蓝锦鲤,叉号;蓝锦鲤,叉号;提灯鱼,叉号;蓝锦鲤,叉号……”

再往上一页,则是:“凌母,叉号;海马,叉号……”

凌几用两指捏起页脚,颤抖又迟缓地把纸页朝后面没做叉号的地方翻去,他一开始紧闭双目,眉头紧锁。之后又认命般地睁开了双眼,那上面赫然写着:“凌几”,空白。

这本册子的封面写作——“凌氏死册”。