我与二姑父张雪岩

张雪岩

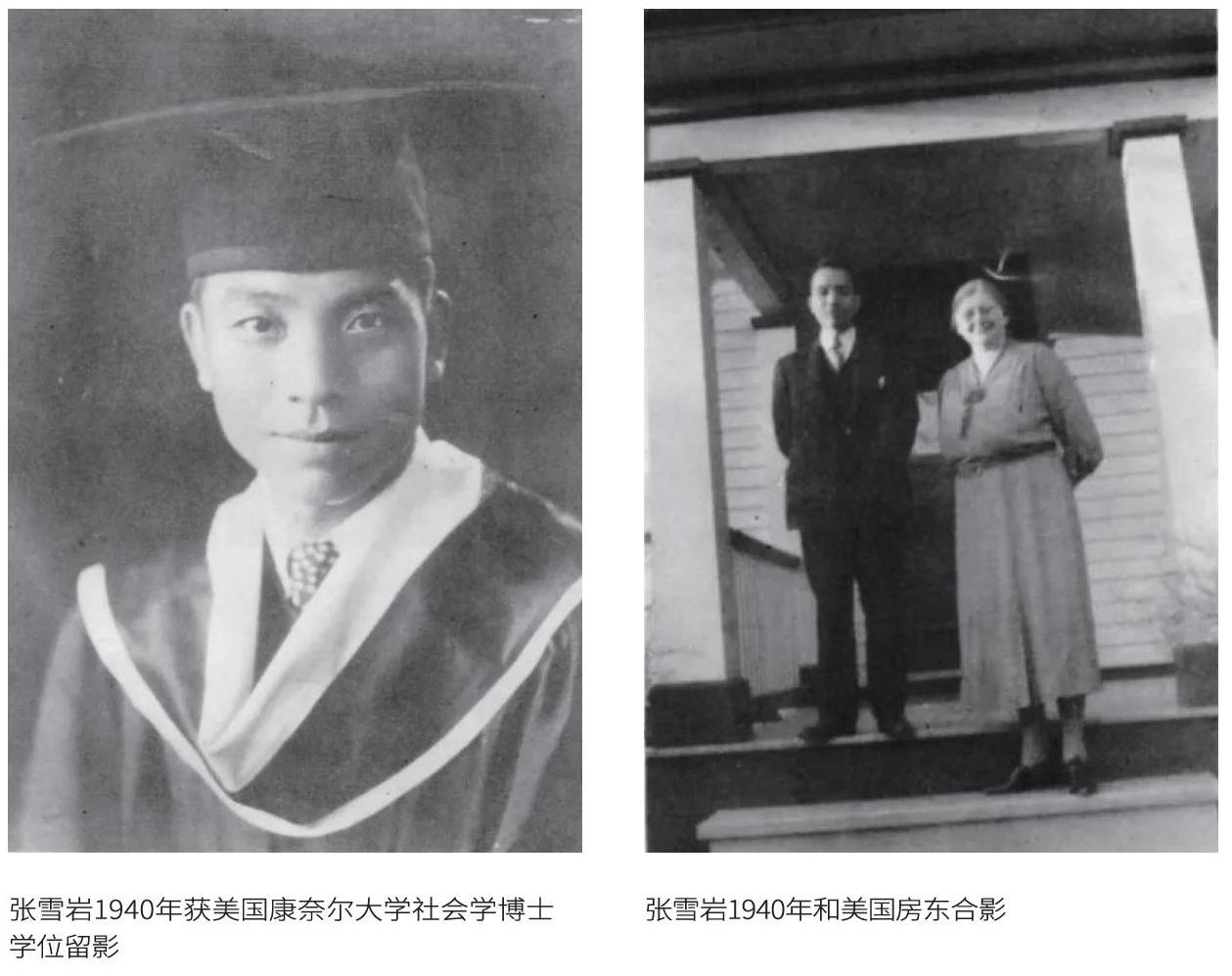

生于1901年1月12日,山东省潍坊市寒亭区大常疃村人,是我国著名社会活动家、知名学者和爱国民主人士、九三学社创始人之一、爱国基督教教会领袖。他出身贫寒,第一次世界大战期间,为谋出路应招华工去了欧洲,后留学加拿大和美国,并获美国康奈尔大学社会学博士。1934年创办并主编出版中国第一份直接面向农民的刊物《田家半月报》。1949年春,应中共邀请参加中国人民政治协商会议第一届全体会议,是《共同纲领》草案整理委员会委员。1950年1月28日因病在北京逝世,享年仅49周岁。

我是从一个穷苦学生走上革命道路的。在我求学的道路上曾经两次失学,每次都因得到二姑父张雪岩的帮助而恢复学习,进而在学校受到进步思想的影响,参加了革命活动,加入了中国共产党组织。

我的家是在山东潍县固堤区固柳乡河西李家埠(现名为南王家埠)。我的家庭原是一个大家庭。曾祖父李兆朋有两儿一女,即我的祖父李均贵和二祖父、老姑母。祖父膝下有我父亲李俊声和叔叔李俊亮,还有三位姑姑;二祖父早年去世,有三儿两女。自我记事起就是中农生活,全家人都以务农为生。曾祖父活到98岁。他去世后,我祖父和二祖父才分成两家。我父亲叔兄弟5人,只有他上过学,读过私塾。父亲19岁就给人家当店员,在沂水界湖镇做生意。当时祖父和叔叔经营的家庭有15亩地、两头牲口,日子都能过得去,但都不很富裕。

我生于1920年2月13日。由于我是曾祖父的第一个重孙,是我父亲叔兄弟5个的第一个男孩,深得祖父祖母的疼爱,所以我的童年在家族中是很优越的。特别是我二姑母李耐梅,她和二姑父张雪岩曾与我同年生了一个男孩子,名叫“生”,在六七岁时,不慎掉进水井中溺亡了。姑母精神受刺激太大,后来见到我,就像见到“生”一样,把我当成她的孩子看待。我8岁才在本村小学上学,就是因为家人怕这怕那,不让去上学。在我上学的头一年,家人还要接送。

1933年,我高小毕业。家庭比较富裕的同学都在酝酿着到县城考中学。我的功课比较好,考中学是有希望的。那几年,祖父和叔父经营的家庭经济情况也比较好,主要是田地收成比较好,特别是北大荒的几亩地连续几年丰收,牲口也换成了一头骡子和一头黄牛,邻里们也议论我们家比较富裕了。祖父和叔父都支持我去考中学。我考中学的准备工作也在积极进行中。但是,就在10月,突然有一天,我弟弟跑来要我赶快回家,说家中出事了。在回家的路上,弟弟哭着告诉我,说昨天夜间叔父被土匪绑票走了。在外地做生意的父亲也回来了,他同祖父商量,卖地,卖粮,筹了七八百块钢洋,在这年冬天才把叔父赎了回来。家庭从此破产了,我上中学的梦想破灭了。这是我有生以来受到的第一次严重打击。

1934年春天,我看着毕业的同学有的去考县中了,这对我刺激很大。祖父很想让我上中学,但心有余而力不足,终日流露着惋惜的心情。有一次,几个伯父和叔父在一起又提起我上中学的事情,三叔李俊岚提议,带着我去上海找我二姑和二姑父张雪岩,想方设法找事情干,或者还能争取上学。祖父同意了,大概在这年3月,三叔带着我去了上海。

几天水陆辗转,我们终于找到了上海闸北的二姑母家。七八年没有见面了,二姑母突然看到我,格外高兴,把我拉在怀里问这问那,说着说着竟哭了起来,那是她看到我又想起了她的“生”。这时,二姑父张雪岩说:“你不是想万增(我的乳名)吗?孩子来了你倒哭起来了!”姑母又转涕为笑说:“我是高兴得哭,哭就是笑嘛!”二姑父把话题引开,问我们祖父和家里的情况。姑父姑母生有3个孩子,除了“生”以外,还有两个女儿菊魁、国华,一直带在身边。在上海的日子里,我与两个表妹相处十分融洽,她们经常拥在我怀里,就像亲兄妹一样亲。

过了七八天,二姑父就领着我和三叔到他工作的地方去看看。他工作的机关是中华基督教总会,地点在一大马路。中华基督教总会,当然都是信基督教的。办事人员都比较年轻,大概30岁左右,都是一些知识分子。我在姑父的办公室里坐着,翻看了他们出版的一些书籍和刊物。我对“唯神论”的观点,似是而非。有时想,我家贫穷、土匪绑票等这些遭遇,大概就是“命运不好”造成的。但说到二姑父张雪岩的经历,我又觉得十分费解。他家同样贫穷,据说他只上过小学,后来在亲属帮助下,初中没毕业就被招到外国去做工,在国外学会了英语,信奉了基督教,回国后又毕业于南京金陵神学院。我们同样的出身,为什么有着不一样的境遇?我认为他是利用教会力量发展起来的,他不见得就信“神”。当然,这样的话不敢向姑父讲,有时我就向姑母、三叔讲,他们也回答不清楚这个问题。

本来我来上海是抱着期望的,一是来这里继续上学,二是能在上海找点事干。可是,这些想法都落空了。原来,姑父这年夏天就要到山东济南工作,全家随迁。至于我在上海找事情做,姑母坚决不同意,她说:“你才14岁,小学刚毕业,在上海能做什么?”最后,姑父出面劝我回潍县老家继续上学,并表示可以资助我。他要我投考广文中学,给我写了封介绍信,推荐给那里的崔德润校长。这样,我高高兴兴地同三叔回了老家,一边在家务农,一边准备考中学。

1935年春节前,广文中学招生,我报名参加了考试。考试题目是比较难的,结果我在被录取的40多名考生中,名列第12位。

广文中学是基督教会乐道院兴办的一个教会学校。齐鲁大学的前身广文大學就设在这里,而且还有一个附属医院。后来大学搬到济南,这里兴办了中学。中学原有男生部和女生部,后来合二为一,叫广文中学。学校规模比较大,设施比较好,还住着许多传教士,他们单独住着一个大院。学生不仅有潍县的,还有来自其他地方的。学生们都住在学校。学校建筑样式特别,被当地百姓叫作“洋楼”。广文中学的教学水平是比较高的,教师都是大学毕业,而且大多是较老的先生们。学校教授的外语是英语,大多由传教士的夫人们来担任英文教师,发音比较准确。还有物理化学楼,可以进行教学实验。教室都是按专业设置的,如地理、历史教室都有许多资料,音乐教室有钢琴、风琴等乐器,学生每上一课,就换一次教室。当然,在这里学习,花钱比较多,一年得有一百块钢洋,一般家庭是负担不起的。

这年夏天,正值放暑假时,二姑父张雪岩从济南来乐道院进行基督教的活动。我在礼堂听了他的一次讲话(全体师生都参加了)。事后,我又随姑父去济南齐鲁大学,在他家过了一个夏天。

1935年下半年,在广文中学,我遇上了“一二·九”爱国学生运动。当时,国民党封锁消息很严,开始我们一点消息都不知道。突然有一天,学校通知临时放假,限期回家,何时回校,见通知再说。一见到通知,大家就议论起来。这时就听说北京学生到南京请愿,要路过济南,学校怕潍坊的学生也到济南去欢迎并参加行动。当天晚上,同学们就在宿舍的走道上三三两两地议论着。据说,请愿团是向国民政府要求停止内战一致抗日的,而国民党政府多年来一个劲儿地围剿共产党和红军,对日本鬼子一枪不发,把东三省送给了日本人,东北的老百姓处于水深火热之中,现在国民党政府又想把华北再送给小日本。大家就说蒋介石是汉奸卖国贼,共产党红军是抗日的,共产党的领袖是“朱毛”。当时,我还以为“朱毛”是一个人的名字呢。第二天,同学们大都走了,还有零星一些同学没有走。当时,我正在生病,在乐道院医院看了好久也治不好,身体虚弱得很,想走也走不动。按说广文中学是个教会学校,政治活动理应不多,但事实上却相反。回想起来,共产党还是利用了这个条件进行革命活动,没有离校的学生是在进行革命工作的。国民党政府也派人来监督搜查。有天晚上,一些进步同学为了躲避搜查,就跑到传教士住宅区去了。这段时间,我听到这些进步同学的许多宣传,知道了国家的许多大事情。

过了十几天,同学们相继都回来了。可是我病得越来越重,由吐白痰到吐黄痰,进而吐黑痰,浑身无力,瘦得厉害。最后,祖父用大车把我拉回了家。这场大病耽误了我的一些功课。病愈后,本想在1936年开学时复习期考的课程,继续上学,可是春节后,父亲回来与祖父、叔父商量,决定还是不上这个学了。主要是说花钱太多,虽然有别人资助,但家里还是承担不了。于是,我又一次失学了。

1936年上半年,我在家作叔父的帮手,干起了农活。这时,我很苦恼,总觉得我应该上学,尤其是看到别的同学从学校回来,我就失眠,睡不着觉。我同祖父住在北院堂屋里,晚上失眠时,就到院子里活动。老人家知道我的苦恼,也跟着睡不着。后来,他还是同意我再给二姑父写信,向他求助。经过再三联系,我终于收到姑父的来信,他答应我在这年夏天去济南。这次出行,我已打算再也不回来了,祖父也是这样给我安排的。所以,我的生活用品,连过冬的衣物,都带上了。

到了济南,二姑母是很疼爱我的,她让我住在西厢房,生活安排得很好。可这时济南的中学招生已过,眼看着上学的愿望又要落空了,我终日闷闷不乐。无巧不成书,大概在七月底八月初,有一位先生来看望二姑父,并在家中吃饭。客人走后,我就问这位先生是干什么的,姑父告诉我,是费县师范讲习所的校长,名叫徐乐亭。于是,我当即向姑父提出送我到那里去上学。费县在鲁南山区,距我老家较远,但距父亲做生意的沂水县较近,只两天路程。特别是这个学校费用较少,而且考取第一、二名还可以免收学费。经过与姑父、姑母反复商议,最后他们答应了。因为学校快要开学,不能耽搁,姑父给了我三十块钢洋,我就去了费县。

我在姑父家住了不到兩个月的时间。由于精神上苦闷,闲来无事,就翻看姑父的存书。古今中外的书籍很多,我看了不少,特别是文学书籍。其中,我很感兴趣的是那些刊物,记忆犹新的有关于苏联的刊物,还有国内出版的如《新潮》等刊物。这些刊物使我对苏联有了些初步了解,其中有关中国共产党的材料和揭露国民党打内战、投敌卖国的活动等,对我有了某些启发。当时给我留下的印象是,共产党是代表劳动人民利益的,是反对打内战,主张团结起来抗日的;国民党是代表资本家和财主的利益,腐败无能、打内战、投敌卖国的一帮家伙。知道了“朱毛”不是一个人的名字,是指朱德、毛泽东,红军已经到了陕西北部,等等。我还挑选几本这方面的刊物放在箱子里。这使我对进步思想有了一点初步的认识。

费县师范讲习所是专为本县培训小学教员服务的。在校学生八九十人。校长徐乐亭,昌乐县人,信仰基督教,国民党员。老师也都是外地招聘来的,有国民党员,有富人家的花花公子,也有思想进步人士,并且后来知道还有共产党的人。我就是在1936年9月,在以教员身份作掩护的共产党员林浩同志引导下,参加了党组织的“学生救国会”。10月,又经三年级同学、共产党员王宗一同志介绍,光荣加入中国共产党。从此,我这个穷苦学生走上了共产党领导的革命道路。

回顾我的这段经历,由于二姑父张雪岩的帮助,我在两次失学后都得以继续上学,并由此走上革命道路。这既是一个穷学生的偶然机缘,也是当时社会的必然结果。可以说,张雪岩先生早年对我的这种关爱、影响和培养,在一定意义上改变了我的命运,是我终生难忘的。

注:李华林(1920—1996),山东省潍坊市人,1936年加入中国共产党,新中国成立后曾任中共山东省临沂地委书记兼军分区政委、沈阳煤矿设计院院长、国家煤炭工业部办公厅主任等职务。本文由李华林之子王红谊根据李华林回忆录手稿整理。

责任编辑:尚国敏