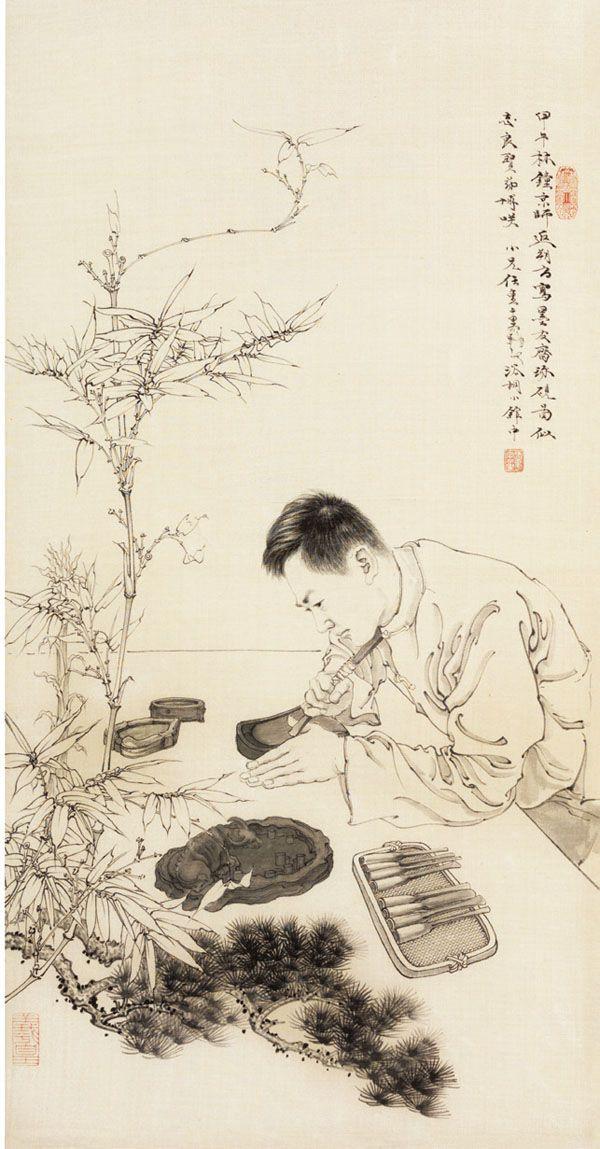

设计师:刻砚者汪志良

汪志良工作场景画。

用三年时间雕刻的双钩松针砚是他最满意的作品之一。

在汪志良的新工作室珍如山房,展有他的历年作品,砚台或圆或方,或极简素工、或通体满工,上有钟鼎纹、云龙纹等,造型古朴,线条圆润。

上海普陀。

汪志良在这里开了一个新工作室,工作室位于地下,两层高,有三间藏室,陈列他雕刻的砚台作品、收来的古砚,以及日本茶道具等藏品。

一楼藏室里,展有汪志良历年作品,砚台或圆或方,或极简素工、或通体满工,上有钟鼎纹、云龙纹等,造型古朴,线条圆润。现在的汪志良可以轻松刻出这些图案,这是他初入砚雕这行时所不敢想象的。

汪志良出生于江西婺源,16岁时为贴补家用,亦出于兴趣,他开始学习砚雕。因是歙砚故乡,当地并不缺雕刻老师傅,地理环境也给了他得天独厚的启蒙。对从小喜爱画画的汪志良来说,砚雕渐渐地成了理想的谋生职业。平日没事,他去这个老师傅那里跑一跑,那个老师傅那里跑一跑,“愉”学技艺,没钱买名贵老坑石,就用自己从河里捡来的石头练习。

如果仅止于此,他只是众多手艺人中会雕砚台的一个。像任何励志故事都会有的转折一样,22岁的汪志良来到上海,拜良师,交挚友,再然后,才真正转变成砚雕家。

2006年,初到上海的汪志良,刀已会用,硼也雕得不错,但到底什么是真正的好,他没有概念。在家乡时,他习惯刻随形砚,石头买来都是钱,裁就是把钱裁掉,心里不舍。当时他“能刻大的尽量不刻小”,因为大的总归比小的能卖钱。

直到在上海碰到书法篆刻家徐云叔先生,他说:“砚是文人用的,文人自古以来就手无缚鸡之力,你一方砚那么大,很重,有的甚至好几十斤,你说这怎么玩?磨完墨怎么洗?”

他拿出自己收藏的老砚,巴掌大小,非方即圆,“东西好坏与大小无关。石头都是有瑕疵的,真正的好石不过巴掌大,你为什么要把瑕疵也留下。”多年后,汪志良仍在感慨,“以前你以为对的,在上海碰到高人后发现通通都不对。”

从此,汪志良审美定位全都改变,他拜徐云叔为师,学古文,学书法篆刻,从更高的角度构思、雕刻砚台。拜师只是入门,修行仍要靠自己。他去上海博物館看各种展览,后来自己买老砚等文房器物,渐渐地,他对砚雕的理解更上一层。

最明显的改变是线条。

十年前,汪志良刻砚,追求线条直、利索、干净,不带丝毫曲度。随着看的东西越多,他再看早年作品,就不大满意,它们单薄、不够流畅、没有浑厚感。

他看古砚,看古家具,突然想通一件事,以前刻得不好,可能就是因为当年,自己一味只想把线条刻得很直。他看着古人的作品,看着自然里的万物,终于意识到,线条看上去的直并不是直。“就像一棵树一样的,你说这根木头直,它其实并非常规意义上的直,它是曲的、圆润的。”

真正好的线条是什么?汪志良现在想明白了,是“方中带圆,圆中有方”。

虽擅雕歙砚,但四大名砚,端、歙、洮河、澄泥砚,他都会刻。而到具体式样上,十三科他都刻。画家十三科,被明代陶宗仪《辍耕录》定义为:佛菩萨相、玉帝君王道相、金刚鬼神罗汉圣僧、风云龙虎、宿世人物、全境山水、花竹翎毛、野骡走兽、人间动用、界画楼台、一切傍生、耕种机织、雕青嵌绿。汪志良的画家好友任重告诉汪志良:“一个艺术家,可以说你偏爱刻什么,或者我偏爱画什么,但你一定要什么都会。”

汪志良虽爱素工,但目前仍以繁工为主。他最满意作品之一,双钩松针砚,正是繁工代表。双钩松针砚,圆形,左侧支出松枝一根,松针密布,松果静垂,右方一雀鸟停歇其上。这砚一手可握,每根松针很细,重叠交错,迂回盘绕。一毫米不到的深度却刻了七八层。

刻这砚台的两年前,他已想过尝试,因图案繁琐,连原画作者任重也犹豫:“太难了,你要刻不知道会耗多少时间,我画有可能画几天,你刻有可能要刻几年。”

当时汪志良试了一下,没成功,就先停刀。之后他总在想,现在年轻,他还有体力、精力、眼力,如果现在都不挑战,以后更没机会,可能这辈子也刻不出来。

后来,他重拿刻刀,开始了三年的不懈雕刻,再后来,这方砚成为汪志良的得意之作。至今,仍是他微信明友圈的封面图。

他讲自己比较词穷,一旦谈砚、谈文房、谈古器物,整个人活跃起来。有一方雁湖眉平板砚,他没刻过一刀,只是把它裁成长方形而已。这方砚极素,在满室精工砚中并不起眼,像块砚砖,然而靠近细看,才令人屏住呼吸。

从不同角度望去,砚上波纹亦不同,拿在手上转动看,就像湖面轻起微风。更奇的是,看上去波光粼粼凹凸不平,摸上去却丝毫没有凹凸不平,温润如玉,轻敲玉振金声,实在美极。

手艺人总会面临一个问题,如何去掉匠味?匠如双刃剑,一方面代表认真态度、过硬手艺,另一方面也对应着死板、工匠痕迹过重。汪志良的办法是“砚外求砚”多看多吸收。

珍如山房二楼的茶室兼展室,收有汪志良从各拍卖会寻来的好物。其中有一个圆形铜盒,是日本金工名家五郎三郎的作品。圆盒上布满菊瓣花纹,汪志良初见时不以为意,以为是鎏金工艺,结果一摸,不对,凹凸不平,是錾出来的。一打开,更惊讶,满工。起初他只当背面花纹,是正面凸出来的,结果不是。

讲起这些,汪志良像寻到宝的孩子,双眼亮闪闪,满足又感慨:“这么薄,又是双面满工,简直是鬼斧神工!”

任何技艺达到一个境界,想要突破,就要向别处寻找滋养。就像王羲之从万物中悟笔法走势,汪志良也从各种器物学习。文化学者钱文忠说在汪志良身上,有许多今天难得的特质:“守礼、好学、勤奋、静心”;原央视著名主持人、现中国手艺发展研究中心主任赵普认为汪志良“不追时风,不循陈例,师古而不泥古。”

2018年上海博物馆举办千文万华-中国历代漆器艺术展,汪志良前后三次去观摩学习。最近他用砚雕仿剔犀漆器工艺,做印泥盒和香盒,给身边书画家放印泥或玩沉香的朋友放奇楠沉香。

“光阴迅速,纵终日读书习字能得几多,恐至老无闻,趁此时埋头用力;世事艰难,即寻常吃饭穿衣谈何容易,惟将勤补拙,免他年仰面求人。”这是墨友斋汪志良的座右铭。循着这样的精神轨迹,汪志良的砚作在拍卖市场崭露头角,屡创方砚数十万之佳绩。