穿越洞口软硬岩偏压隧道减震缝间距研究

唐浪洲

(中铁四院集团广州设计院有限公司,广东广州 510600)

近年来,中国交通隧道事业呈现井喷式发展,不断向山区迈进。但对于我国西南山区的隧道工程,由于该区域地质条件情况极为复杂,常出现隧道洞口既存在偏压,又穿越堆积体与基岩形成的软硬岩交界面的情况,且往往穿越地震带。当地震来临时,在该情况下的洞口段隧道结构发生破坏的概率和严重程度均会更大[1-3]。因此偏压隧道洞口软硬岩交界段的震害问题应引起高度重视。

目前国内外学者已对强震区洞口段和偏压段隧道的结构地震响应展开了大量研究。孙纬宇等[4]以某隧道洞口段工程为依托,研究了地震波分别从X、Y、Z三个方向入射时衬砌结构的动力响应,得出地震动沿横向传播时衬砌变形和加速度最大。黄俊[5]对不同洞门高度的高边坡黄土隧道洞口段进行了数值模拟和振动试验的研究,得出隧道结构随着洞门高度的增大衬砌朝洞口的移动越明显。侯森等[6]依托某隧道洞口工程以理论推导和模型试验为手段,对衬砌沿纵向的位位移变化响应规律展开了探究,研究发现衬砌在施工缝处容易造成错台震害。陈江等[7]进行了偏压隧道振动台试验,得到了衬砌加速度随地震波加载形式和强度的变化规律。Feifei W等[8]基于相似理论,设计了小净距偏压隧道试验模型并进行振动台试验,研究了地震波形式、方向和加速度峰值对隧道动力响应特性的影响。Xueliang J等[9]基于振动台模型试验获得了小净距偏压隧道的地震剪应力响应规律,即衬砌剪应力随地震峰值的增大而逐渐增大且隧道拱肩和拱脚处剪应力响应最强。

可以看出,国内外对洞口段偏压隧道动力响应研究较多,而对偏压隧道洞口段穿越软硬岩交界面时隧道的动力特性的研究较少。因此,有必要对穿越偏压洞口软硬岩交界面隧道的防震技术进行探究。本文依托飞仙关隧道穿越偏压洞口软硬岩交界面工程,针对隧道设置减震缝的减震技术,展开深入研究。由于隧道结构减震缝间距是目前对减震缝研究的主要方向之一[10],故对比3种不同减震缝间距,讨论地震作用下减震缝间距设置对衬砌应力的影响。论文的结论可为穿越偏压洞口软硬岩交界面隧道减震设计提供一定参考。

1 工程概况

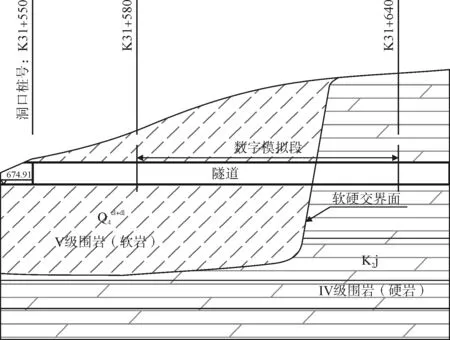

飞仙关公路隧道位于国道318线雅安至二郎山隧道段灾后恢复重建工程A1标段,全长1 608 m,其中雅安方向洞口为单压式明洞,桩号为K31+550~K31+579,长29 m。进口段斜坡覆盖层为新生界第四系全新统残坡积层(Q4el+dl),主要由稍密状块石土组成,斜坡坡度为14~18 °。隧道进口段围岩基本为IV级和V级,纵断面如图 1所示。

本文以进口段K31+580~ K31+640为研究标段如图 1所示,该标段内隧道横断面开挖高度为10 m,宽度为12.7 m,初期支护采用C20混凝土湿喷,厚度为24 cm,二次衬砌采用C30钢筋混凝土施作,厚度为60 cm,锚杆采用φ25 mm中空注浆锚杆,长350 cm,环、纵间距均为1.0 m,如图2所示。

图1 飞仙关隧道进口段地质纵断面(单位:m)

图2 飞仙关隧道结构横断面(单位:cm)

2 隧道计算模型及力学参数

2.1 隧道计算模型及参数

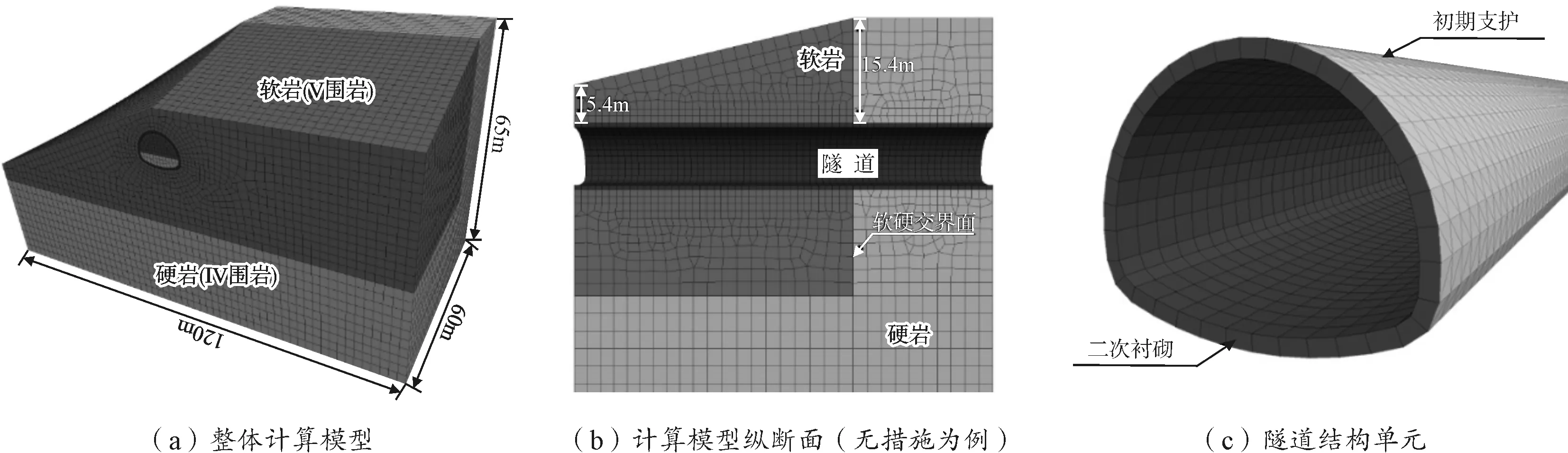

根据飞仙关隧道进口段K31+580~ K31+640区间的地形和地质条件,隧道最大和最小埋深分别取15.4 m和5.4 m,隧道仰坡倾角取14 °,侧边坡倾角在22~30 °范围内变化,又考虑到方便网格划分和减小动力计算边界效应,计算模型水平范围沿隧道中线两侧各扩展60 m,共120 m;模型高度取65 m;纵向从软硬岩交界面向洞口方向取40 m的长度,从软硬岩交界面向进洞方向取20 m的长度,共60 m;软硬岩交界面与隧道纵向的倾角简化为90 °。隧道结构参照图2建模,其中初期支护(壳单元模拟)和二次衬砌(实体单元模拟)均采用弹性本构计算。而围岩则采用Mohr-coulomb本构计算,选用实体单元模拟。隧道整体计算模型图 3所示。

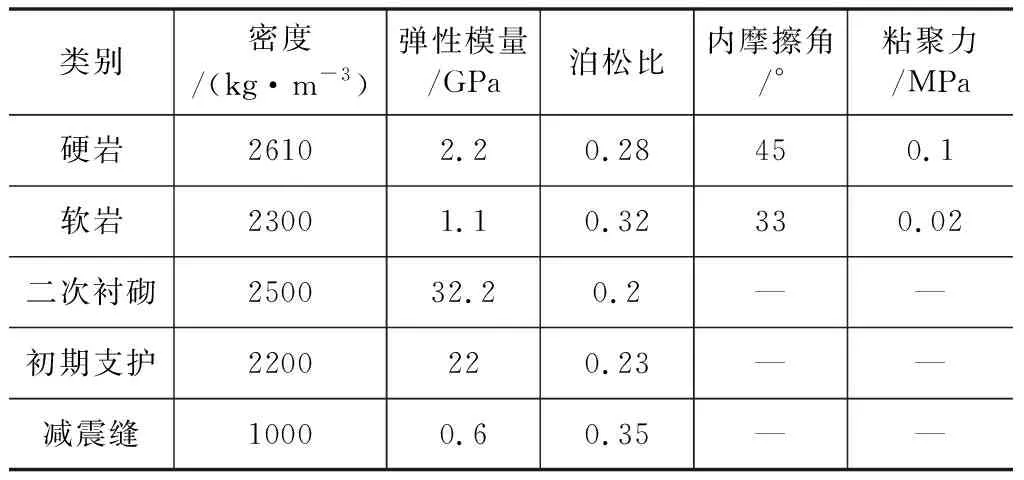

本文计算工况见表 1,其中隧道减震缝间距分别设置为5 m、10 m、20 m,缝宽均为0.2 m,采用实体单元模拟并满足弹性本构准则,如图 4所示。根据飞仙关隧道现场资料,本文选用的模型计算参数如表 2所示。

图3 隧道计算模型网格

图4 不同减震缝间距设置示意

表1 减震缝间距研究工况设置一览

表2 模型计算参数一览

2.2 地震波的选择

本文计算所选取的地震波见图 5所示,并将地震波转化为应力形式从模型最底部输入垂直于隧道轴向的剪切波,其中:力学阻尼选用局部阻尼进行计算,根据工程经验临界阻尼比取5 %;模型底面设置黏弹性边界(也称“静态边界”),侧边界设置自由场边界。

图5 15s地震加速度波时程曲线(峰值0.4g)

2.3 监测点布置

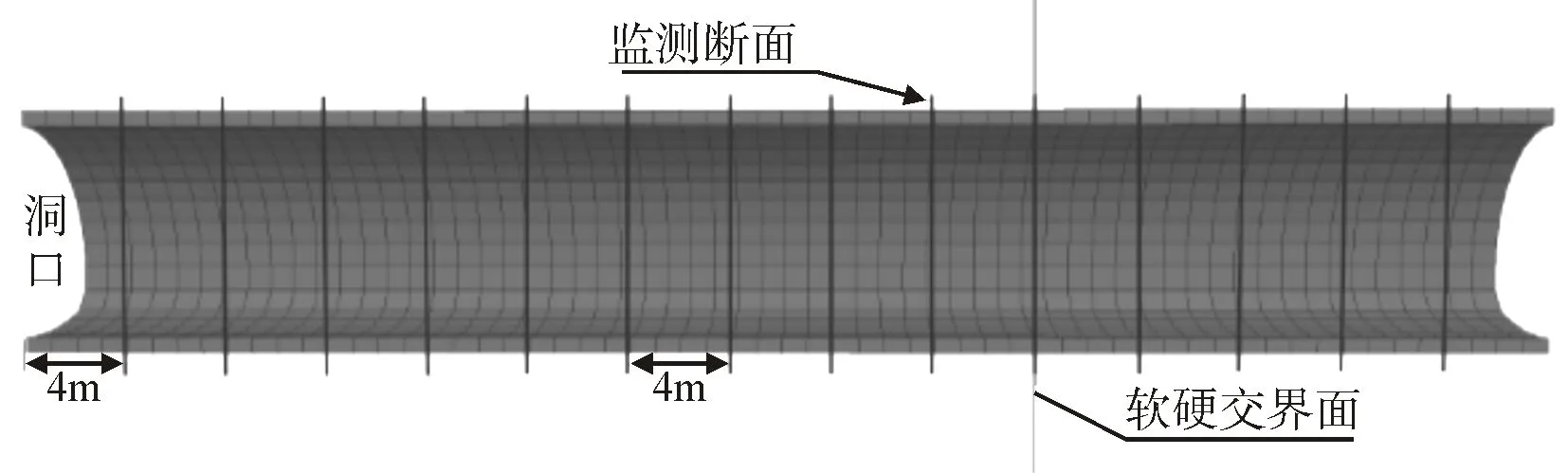

在每个监测断面选取8个监测点,分别在每个监测面的拱顶、左右拱肩、左右拱腰、左右拱脚、仰拱底设置,如图 6所示。从距洞口4 m处开始每隔4 m设置一个监测断面,总计14个监测断面,如图 7所示。

图6 隧道横断面监测点设置

图7 隧道监测断面纵向分布

3 计算结果分析

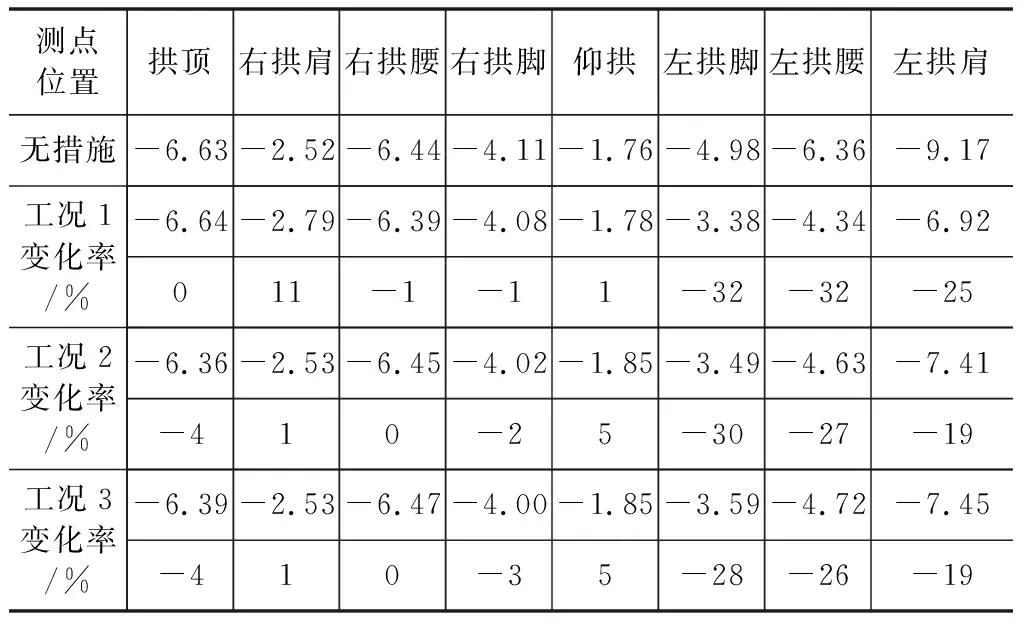

由于衬砌在交界面区是抗震薄弱区间,因此将各工况下交界面区(Y=25~55 m)衬砌不同部位的应力峰值及相对无措施的变化率列于表 3~表 5中,其中各位置上应力峰值的代表值取在交界面区间上最大的应力峰值。

表3 交界面区隧道最大剪应力峰值 MPa

表4 交界面区隧道最大主应力峰值 MPa

由表 3~表 5可知:

(1)对于交界面区的最大剪应力,在工况3的左拱腰处减小率最大,为-18 %,但在最大剪应力峰值最大的拱顶处,在工况2下减小率最大,为-5 %。整体来看,工况2对最大剪应力峰值的减小效果最好。

表5 交界面区隧道最小主应力峰值 MPa

(2)对于交界面区的最大主应力,应力峰值削弱最大位置在工况1的右拱腰处,其值为-29 %,在最大主应力峰值最大的右拱肩处,也是在工况1下减小率最大,为-13 %。同时总体来看,工况1也对最大主应力峰值的削弱效果最好。

(3)对于交界面区的最小主应力,在工况1的左拱脚和左拱腰处应力峰值削弱幅度最大,均为-32 %,在最小主应力峰值最大的左拱肩处,同样在工况1下减小率最大,为-25 %。从整体来看,也是工况1对最小主应力峰值的削弱效果最佳。

综合以上分析可知,工况1,即减震缝间距5 m时,对衬砌受力的减震效果最佳,而工况2,即减震缝间距10 m时,次之。但工况1~工况3之间衬砌应力峰值差距很小,说明在减震缝间距在20 m以下时,随着减震缝间距减小,衬砌结构受力的减小幅度十分有限。同时还可得到,在飞仙关隧道穿越洞口偏压软硬岩交界段,设置减震缝对隧道拱腰部位的剪切破坏、隧道覆土较厚一侧上部的张拉破坏和隧道覆土较浅一侧下部的挤压破坏的减震效果最为显著。

4 结论

本文依托飞仙关隧道进口穿越偏压软硬岩交界段工程,通过数值计算,对减震缝间距设置进行了研究,得到如下结论:

(1)对于最大剪应力,在减震缝间距10 m工况下应力减小效果最优;对于最大、最小主应力,在减震缝间距5 m工况下应力减小效果最优。综合来看,对于设置减震缝工况,减震缝间距为5 m时最优,减震缝间距为10 m时次之。

(2)设置减震缝对隧道拱腰部位衬砌的剪切破坏、隧道覆土较厚一侧上部衬砌的张拉破坏和隧道覆土较浅一侧下部衬砌的挤压破坏的减震效果最为显著。

当隧道穿越偏压洞口软硬岩段时,建议采用设置减震缝方案,并可通过适当缩短减震缝间距来增强减震效果。