中国古典小说的园林书写与女性空间

沈鸣鸣

(同济大学 人文学院, 上海 200092)

一、 引 论

针对园林和文学的关联性研究,一个重要路径是20世纪以来哲学社会科学领域向空间研究方向的开拓,使得研究者在传统的历时性研究之外打开了一个全新的研究领域。此也确认了建筑(包括园林)和文学在审美、历史脉络、手法上的某些共通性,使得园林和女性在文学、美学框架下得以关联。20世纪70年代的女权主义思潮,则让园林和女性在文学、美学之外,实现了与风景园林学、建筑学、哲学、伦理学、心理学、社会学等多学科之间的跨越、交叉以及彼此的拓展、融合。对于建立在景观学之上的园林研究,西方学者重点探讨性别差异对园林设计的不同意义、女性空间的独特社会性、女性重塑景观的动因和价值,以期突破现有风景园林史的研究范式(1)张天洁、李泽:《管窥女性主义视角下的风景园林史英文文献研究》,载《中国园林》,2014年第3期,第19-24页。。中国的研究者则重在揭示园林和女性的相互影响以及女性视角下的建筑文化,此可参见《中国园林》杂志曾刊登过的以女性和园林为专题的数篇文章(2)李佳芯、王云才:《基于女性视角下的风景园林空间分析》,载《中国园林》,2011年第6期,第38-44页;邱巧玲、李昊洋:《试探中国古代女性对私家园林的影响》,载《中国园林》,2013年第8期,第40-44页;杜春兰、蒯畅:《庭园常见美人来:探寻中国女性与园林的依存与互动》,载《中国园林》,2014年第3期,第11-14页;吴若冰、杜雁:《中国古代私家园林女性心理及行为空间探析》,载《中国园林》,2018年第3期,第81-86页。。秦红岭的《她建筑:女性视角下的建筑文化》较为系统地梳理了女性和建筑文化之间的关系(3)秦红岭:《她建筑:女性视角下的建筑文化》,北京:中国建筑工业出版社,2013年。,该论著的视点不限于园林也不限于东方,而是在更广阔的建筑空间中融入女性视角,关注建筑的性别差异。在基于艺术史的园林研究成果中,高居翰的《不朽的林泉》一书中有一章专论园林和女性,阐释了中国画以园林作为女性背景的原因。2019年巫鸿的《中国绘画中的“女性空间”》可以算是该领域对女性空间的最新阐释,其挖掘了中国传统绘画对女性的表现以及绘画领域性别空间的建构,从艺术史角度较为系统地梳理了女性和园林的亲密关系。文学领域的园林研究更多是从诗词入手,对女性心理、文化、审美等方面进行探讨。对于《红楼梦》园林书写的研究,学界则更多立足于民俗学、社会学的角度,重点关注明清贵族女性在园林中的生活方式,并从美学角度将大观园以及中国古代其他实存的园林给予美学关照,但并未挖掘大观园的性别化等特征。

西方的空间理论和女性主义地理学过度强调性别在空间中的对立,而中国传统美学又往往忽略园林空间的性别特征,如高居翰、巫鸿、秦红岭等学者的研究均从艺术史、建筑伦理学等角度出发,那么古典小说中体量庞大的园林书写和女性之间关系又是如何?本文试图对园林与女性的关系进行一次还原,以中国传统叙事文学为主要研究对象,发掘园林、女性两者内在的逻辑关联,采用跨学科综合性的研究方法,关注园林书写中女性在场的经验变化,梳理园林和女性从彼此静默到积极言说、互动和依存的关系变化,阐释园林如何通过文学性叙事而逐步获得女性心理、审美乃至伦理的加持。

二、 园林书写与女性的关联溯源

作为重要的在场者,女性深刻影响了园林的营造敷设,使之带有显著的女性审美经验。自明中期,园林开始兴盛,几乎与小说的兴盛同步。关于园林的营造,其中一个重要功能就是供家中内眷起居游玩,园林是女性和外部世界一墙之隔的半敞开生活空间,它是女性进行文化社交的公域,也是秘而不宣的情感私域。作为内眷即女性活动的物理空间场所,园林逐步打破缄默,不断向女性暗示和言说,使得女性逐步形成关于园林的群体性场所意识。园林作为一个空间意象积极介入到女性的情感和欲望中来。与此对应,女性在园林叙事中的频繁出场,也使得园林的物理空间不断获得女性化的标签,尤其是曹雪芹在《红楼梦》中创造的大观园,将文学视域下的女性和园林的关系全盘、深刻地析出。园林和女性在文学叙事中水乳交融,美学同构,空间指向相似,伦理诉求契合。在元明清小说中,园林已基本摆脱单纯的物理空间形制,逐步从一个诗画布景转化成女性的成长与价值空间。虽然园林本身并不是文学直接的写作对象,但作为文学叙事重要的旁观者和参与者,两者之间的默契以及园林对小说叙事空间的贡献一直被研究者所忽视。园林不等于园林书写,营造手法下的园林属于第一空间,即物质空间。而被书写出来的园林,则属于第二空间,是由艺术家、文学家用精神和审美建构出的特定世界。

《诗经·郑风·将仲子》篇以女子的口吻,用三重复沓的形式劝相爱的男子不要再“逾墙”找她:“将仲子兮,无逾我里,无折我树杞”,“将仲子兮,无逾我墙,无折我树桑” ,“将仲子兮,无逾我园,无折我树檀”。诗中出现了树木和院墙,这应该是园林和女性爱欲关联在文学中的较早呈现。但此诗的目的是止淫奔,诗中的“后园”是一处禁地,这个“后园”并没有给予女性独特的心理体验和美感,却反而使其感受到空间对自身行为的约束。所以,“后园”和其他空间形态并无二致,诗歌也因此契合了儒家所倡导的伦理秩序。此处的“后园”只是一个纯粹的物理场景,一个沉默的道具,甚至连一个诗画的布景都不是,其既不能给予女性美好的视觉体验和心灵体验,也不具备助推女性自我意识觉醒的功能,因此这个未被书写的园子最后只能消失在文学史中。南朝刘义庆《世说新语·惑溺》篇也有一个“逾墙”的故事,韩寿与贾充之女(刘孝标注云“陈骞之女”)私通,寿每次逾高墙而入园,后被其父发现,以女妻寿。此处的“园”虽以高墙隔绝,但青春男女依然能够突破禁地。此时的女性和园林在偷香的整个故事中依然没有存在感,女性和高墙、园子、闺阁一起隐遁。此处的园同样没有任何的言说和暗示,它只是爱情发生的过境之地。由此可见,至少在魏晋时期的文学作品中园林和女性尚未确立密切的关系。

唐代白居易的诗《井底引银瓶》可以作为园林与女性关系发展的崭新阶段的代表,此诗是“逾墙”模式的延续,也是“止淫奔”主题的延续。“笑随戏伴后园中,此时与君未相识。妾弄青梅凭短墙,君骑白马傍垂杨”,诗中明确点出了“后园”的空间位置,诗人把情窦初开的女性置于园林的短墙之上,短墙是园林的边界,“凭短墙”这个姿态是女性对边界的挑战,园林的半敞开空间特征激发了女性对外部世界进行探索的兴趣。此时的园林开始被赋予某种超越物理空间的精神价值,园林开放的上部空间为封闭的女性提供了得以外观的途径,它既是女性接触外部世界的观望地带,也是封建权力覆盖的灰色地带。从《诗经·郑风·将仲子》到《井底引银瓶》可知,园林书写从最初的发女性与园林、园林与爱情的先声,逐步发展为后代叙事类文学表现女性爱欲的经典场域。但白居易也止步于此,他让女性在逾墙私奔之后开始忏悔,最终完成“止淫奔”的社会命题,这种“先奔后悔”较之诗经时代的“不奔不悔”,事实上表达了女性建构自我心理空间的需求。虽然其最后仍然归于儒家的教化言说,但“妾弄青梅凭短墙,君骑白马傍垂杨”这一鲜活的爱情模式依然启发了女性对自我价值的思考,“园”成为女性建构精神空间的起点。当然,园林书写真正介入到女性的精神空间并发挥作用仍需等待,或者说当园林不再成为“止淫奔”主题的场域设置时,它才真正成为唤醒女性意识、推动女性成长的力量。

元代以降,园林和女性的关系步入一个全新的局面。白朴的杂剧《墙头马上》直接取材于白居易的新乐府诗《井底引银瓶》,这是“逾墙”模式在元代的重新书写,白朴将主题从“止淫奔”变成了“赞淫奔”。园林不再是缄默的道具,它从女性的过境之地成长为女性生命、情感的归属地,文本中的园林比现实中的园林更具温情,现实中的园林是男性对欲望和美感的提取,被书写的园林则更像女性的异托邦。女性通过文学完成了对园林的空间想象,园林则实现了对女性的暗示、言说和开放。女性在园林中获得独特的生命体验,获得相对自由的精神空间,园林的存在满足了女性的成长诉求。

《墙头马上》的空间场域从一个后花园到另一个后花园,园林被频繁书写并被赋予了某种神奇的叙事能力。虽然白朴并未对这座花团锦簇的园林进行具体的摹状,事实上故事中的男女主人公也未及欣赏这个园子的美,但此园却是文学史上第一个真正和女性展开积极互动的园子。故事因园林而起,因园林而发展至高潮。从洛阳李家花园至长安裴家花园,两座花园既是男女主人公裴少俊和李千金的私奔路径,也是整个故事起承转合的叙事空间。故事中的男主角裴少俊之所以去洛阳游访名园,是因唐高宗的御花园花木狼藉、不堪游赏,而洛阳满地名园佳圃适宜买花栽子。但裴少俊并未发现或者说未及发现名园之美,却发现了洛阳总管李世杰花园中的大小姐李千金之美。文本叙事从“觑这一所花园”,即刚要对园林进行一番游览,却立即转向了园中的“一个好姐姐”,可以说,园林空间直接导向了男性的欲望。爱欲和园林双向互选,园林为爱欲造境,爱欲替园林增“色”,从本质上讲园林和女性都是男性世俗欲望的表达。

而女主角李千金在游园的时候却发现了池塘、荼蘼架、蓬莱洞、曲槛、西园、画桥、粉墙、湖山、角门、花溪侧、闲阶、苍台、春草、荼蘼、芳菲、绿暗红稀、柳、花、榆、梅、青梅、杏花、流水桃花、苍苔、翠竹、蝴蝶、蜻蜓、鸳鸯、庭鸦等,她发现了几乎所有属于园林的要素,这个园子是李千金女性心灵世界的外部投射。池塘边芳草萋萋,草木茂盛暗示人迹罕至,池塘即是心境,暗示内心平静如水。夏季盛开的荼蘼意味着春天的结束,意味着女性对青春逝去的伤怀之情。春日的园和花都是强烈的暗示,这两个意象的叠加构成了一个闺怨的空间场域。故事发生在上巳节,又称女儿节,宋以后礼教森严,春浴、游春的风俗渐渐衰微,但上巳这个节日所代表的女性化指向却并没有消失,时间的言说以及园林的空间言说叠加在一起,具有了对抗秩序、对抗礼教的新维度。在李千金命运自主的七年间,她甚至在裴家花园生下一儿一女,而封建家长竟一无所知。这究竟是一座怎样的花园,使得封建权力被放空?女性从那里获得爱情和婚姻,那里没有奔者为妾的道德谴责和现实棒杀,也没有僵硬无情的封建家长体系,只有一个忠诚善良的老院公,看护着母女,谨守着秘密,一座园林犹如沉重的封建体制夹缝中遗落的幸福空间,无人管束的后花园是作家塑造的一个婚恋的乌托邦。虽然最后“东窗事发”,裴尚书发现了儿子藏在花园里的巨大秘密,李千金也被赶出家门,但白朴竟然兜兜转转让故事来了一个大团圆,让赶走李千金的裴尚书亲自去把儿媳妇请回来。花园中的爱情终得圆满,花园中的女性辗转实现了自我,这是文学中园林和女性关系突破的重大里程碑。

明代凌濛初《拍案惊奇》卷二十九《通闺闼坚心灯火 闹囹圄捷报旗旍》,也有一个“逾墙”的故事。女主人公罗惜惜在父亲已为其定下高婿的情况下,以决绝必死之心,安排了情郎逾墙的路线,买通了看护的老妈妈为其提供挂墙的竹梯,借助于园中的大山茶花树完成了对命运的一次反抗。这个植有山茶花树的小花园是女性在绝望人生中唯一的支撑,是她逃离坚固堡垒唯一的缺口。“园”对于女性的意义在此同样得以充分诠释。

《牡丹亭》中也有一座花园——神秘的南安府后花园,杜丽娘不被允许踏入园中,当然她对于花园也没有十分的热衷。一日父亲外出,在丫鬟的鼓捣之下,才偶至园中。从“游园”“惊梦”两个经典桥段,可以看出正是这座花园点醒了这个懵懂少女的生命意识,杜丽娘从此与此园爱恨相生、生死与共。可以说,《牡丹亭》的园林书写对女性更具启蒙意义,女性置身园林才知春色如许,才知韶华空负,女性在园中发现了自我,《牡丹亭》为园林书写和女性关系落下重重的一记实锤。宗白华说“中国人爱在山水中设置空亭一所”(5)宗白华:《美学散步》,上海人民出版社,1997年,第85页。,亭子四面敞开,虚而待物,牡丹亭是闺阁中女性精神世界里的一座空亭,虚位以待。不管是亭子还是整座花园,充满了暗示和隐喻,此为园林被正式书写的标志,它不再是道具和布景,而是和身处其中的女性生命水乳交融的异质空间。

至清《红楼梦》中大观园的出现,则将园林书写和女性关系推向极致,这座虚构的花园,既是文本建构的叙事空间,也是一个充满女性体验的有意味的诗学空间,同时还是男权疏放下温和的伦理空间以及女性价值实现的理想空间。《红楼梦》中的大观园究之于女性的意义在于:首先,大观园给予了女性自由的读写空间。读禁书、结诗社、学诗、联句,黛玉即便被发现读了不该读的禁书,也会被宝姐姐一番兰言化解并庇护。香菱只是一个丫头,却可以在园中作世俗中不能作的诗,甚至还能得到姐妹的真诚提点。读是世界的输入方式,写是自我的表达方式,女性阅读与写作是女性意识觉醒的第一步,正是园林给女性提供了自由、绝佳的读写空间。

其次,大观园为女性提供了愉悦的社交私域。大观园是女儿国,有院墙和紧锁的角门,既是女性和外部世界的隔绝之地,也是女性自我营造的独立王国。小说写了大观园的节日与日常、访客与聚会,还原了园中女性的社交空间。通过细读小说中诸如芒种节、中秋宴、刘姥姥二进大观园、钗黛云交际及其他女性的交际活动,可以发掘出一个被排除在男性社交之外的女性价值联盟,她们彼此给予温情的庇护和关照,女性用不同于男性的法度建立了大观园生活的新秩序。

再次,园林是充满体恤的女性共情空间,宝姐姐用家里的几篓螃蟹和几坛子酒替湘云周全了人情,截下的一张当票替邢岫烟遮掩了贫穷和窘迫。探春要改革,王熙凤让她放手一搏。园林也是愉悦的女性乐园,比如刘姥姥的酒令让湘云笑到喷饭、黛玉笑到岔气,甚至连贾母都笑出了眼泪,王夫人笑得说不出话来,薛姨妈把茶喷到了迎春身上,探春把饭碗都扣在了迎春身上,惜春笑得让奶妈揉一揉肠子。

最后,园林是女性越界的情感秘境,大观园里隐匿了太多的情感与欲望。如黛玉与宝玉、小红与贾芸、司棋与潘又安等,他们或谈着纯美的恋爱或进行着婚恋的规划。园林发掘了女性的情感秘境,以及自觉自省之后的女性对情感边界的逾越,启迪了女性被压抑的情感意识。园林是女性自我实现的生命花园,如湘云易装、割腥啖膻、探春理家,这是女性对性别边界的突破与超越以及生命意识的唤醒与践行。易装是女扮男装、女性摆脱性别束缚的行为语言。割腥啖膻的桥段是仿魏晋名士风流,道出女性渴慕自由的愿望。探春改革园中旧例则是女性才能的小试牛刀。这些都是女性对男性所制定的封建女性生存边界的挑战。但最终这座完美园林却人去楼空,只剩下颓圮荒废,这样一个精心营构的女性空间在价值上的清空归零,虽然成就了震撼人心的审美悲剧,但也给女性生命成长与归宿的探索之路设置了障碍。

三、 园林叙事的女性化指向

园林是一个杂糅了现实、梦境、幻象的载体,其本身并无性别指向,那么园林叙事的女性化特征是怎么产生的?它又是通过哪些方式指向女性化?我们拟从文学和美学两个维度来展开探讨。

1. 从文学维度来看,文学叙事不断将女性和园林并置于同一文学场景中。这类题材的园林叙事以如下四种基本范式出现,园林在被反复言说的过程中将第一空间逐渐导向具有女性化特征的第二空间。

(1)园林是女性出场的诗画布景,同时其又推动情节发展成为叙事不可或缺的一部分。园中的花鸟虫鱼、山水泉林、四季变换的景色可观可赏可移情,为人物的审美提供了一个极为丰富的空间。园林动态化的美给予在场者愉悦的审美体验。诚如有学者指出:“园林造景崇尚曲折幽深,营造各种密室僻径,这在客观上为恋人们避人耳目创造了条件,为调情说爱增添了不少情趣。”(6)高居翰、黄晓、刘珊珊:《不朽的林泉》,生活·读书·新知三联书店,2012年,第273页。在《三国演义》中,吕布与貂蝉几次三番于室内中堂不得见,于是相约花园,此处既避人又怡人,貂蝉分花拂柳而来,无疑园中花柳为其增色。后为激将吕布,貂蝉欲攀曲栏自投荷花池,园林成为情节设置的推手。明末清初才子佳人小说中男女主人公“邂逅后花园”几乎成为固定情节设置,很难想象如果没有园林,故事将如何展开。

《红楼梦》也是利用芒种节的园中景致来配合园中女性的集体亮相。对于大观园而言,芒种节就是女性的狂欢节,春花尚在,姑娘们穿戴整齐漂亮,将各种彩色的丝带绑在树上送走春天。宝钗、迎春、探春、惜春、李纨、凤姐并巧姐、大姐、香菱与众丫鬟都来了,却独有一个人缺席这场青春的狂欢,那就是黛玉,迎春发现少了黛玉,宝钗主动去寻找才有了滴翠亭外扑蝶的经典一幕。而黛玉则独自一人在园中葬花,泪洒花锄葬残红。一个有如映日荷花,一个有如扶风弱柳,以此可见园林除了诗画布景之用,更有贴合人物气质之考量。

(2)园林成为爱欲的造境之地。《诗经·郑风·将仲子》篇中的女子要驱离男性对这个空间的僭越,“发乎情而止乎礼义”的儒家诗教没能让后园成为爱欲的造境之地。突破这一空间制约则要到元代白朴的杂剧《墙头马上》,男主人公裴少俊因修园而访园,因访园而遭遇爱情,最后携手李千金归园。整个故事的布景、女主角的生命空间,就定格在两个花园之中。《西厢记》中张生因游园而遇莺莺,因月下园中吟诗而得以将爱情迅速推进,虽然爱情被墙阻隔,但园林给予了崔张二人共享的视觉、感觉空间。在《牡丹亭·惊梦》中,杜丽娘梦见与柳生走过芍药栏,靠着湖山石,在牡丹亭畔温存一晌。这一切完全始于杜太守下乡视察之际的一次青春冒险,杜丽娘在春香的鼓励下得以一窥南安府后花园,看园中百花开遍继而引发女性情思,虽然杜丽娘是有顾虑的,“老爷闻知怎好?”但终究敌不过园林春色对心灵的召唤。此外,万历间朱氏玉海堂刊本的《牡丹亭》和天启年间吴兴闵氏朱墨套印本的《牡丹亭》插图背景也多为园林一角。在《金瓶梅》中,山子花园藏春坞假山下的雪洞也是书中人物偷欢的一处隐秘场所,园中的葡萄架下也曾上演男女醉闹一出,可见,园林除了是佳人的审美空间之外,还藏匿了一个女性的欲望空间。对此,《红楼梦》有进一步的演绎,大观园中同样充满对自由爱情的向往和隐秘的欲望,如宝黛之间的感情、小红与贾芸之间的私情、司棋与潘又安的私定终身、贾瑞在园中的色念等,几乎都发生在花园之中。园林成为情感秘境,园林也极易让情感逾越边界。“风月小说里,在园中偷欢是常见的情节。花园中的亲密举动易被人撞见,事实上这反而成为园中野合极具刺激性的诱因之一。园林的身份模棱两可——既暴露又隐秘。”(7)高居翰、黄晓、刘珊珊:《不朽的林泉》,生活·读书·新知三联书店,2012年,第274页。

(3)园林是女性心灵的延展和投射。康德认为“自然界某些物的产生,乃至于整个自然的产生,都只有通过某种按照意图来规定自己的行动的原因才是可能的”(8)康德:《判断力批判》,邓晓芒译,人民出版社,2017年,第192页。,这和王国维所说的“一切景语皆情语”有异曲同工之妙,自然只能是人的自然,那么女性眼中的园林自然也就深深烙上了女性的印记。比如《牡丹亭》中的园林书写“姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣”(9)王实甫:《牡丹亭》,人民文学出版社,2016年,第53-56页。,如许春色竟在断井颓垣之中,正是如花美眷深锁闺中的另一种空间外化表达。杜丽娘在梦中邂逅柳生之后,“转过这芍药栏,紧靠着湖山石边”,俩人共成云雨,此处的花和石隐喻了女性和男性。杜丽娘游园寻春,惊梦伤春,抑郁而终葬在园中,魂灵亦在园中游荡,柳梦梅也是因游园而得遇游魂,掘墓还魂。园林成为生死两界的临界空间,同时也是前世今生的时间临界,在此,园林混沌了时间和空间。作家通过梦境和还魂的艺术手段,让传统道德中被禁锢的女性获得了精神的绝对自由。《牡丹亭》中的园林书写,成为女性意识觉醒的经验空间,随同杜丽娘的形象一起得以流播,对后世身临其境的女性形成强烈的心理暗示。比如《红楼梦》中湘云醉卧、宝钗扑蝶、黛玉葬花三个经典桥段,展现出了生命的三种姿态,即自由不羁、主动逢迎和自我疏离,都包含了女性对生命本质、对生死、对自我的思考,这是园林对女性生命的又一次映射。先来看湘云,“果见湘云卧于山石僻处一个石凳子上”,呈现出一贯的“云”式豪迈,“四面芍药花飞了一身”,“一群蜂蝶闹穰穰的围着她,又用鲛帕包了一包芍药花瓣枕着”。(10)曹雪芹:《红楼梦》,人民文学出版社,2010年,第855页。湘云不仅喝醉了,还直接躺倒了,且不是倒在闺房,而是倒在芍药花丛中,倒在花丛中睡着也就罢了,竟然还满嘴醉话。可众人见了,不仅没有喝止,连惊讶都没有,仿佛在园中这是理所当然的。湘云从不掩饰对园中小住的向往,希望贾母能时常把她接来,由此可见她的生存环境和大观园是截然不同的。在这里她女扮男装,割腥啖膻,醉卧芍药……这座园林不仅让她从压抑的常态生活中抽离,也唤醒她对生命本质去进行探究的意识。宝钗在园中看到了一双玉色蝴蝶迎风蹁跹,十分有趣,不禁兴致盎然地拿出了袖子里的扇子去扑蝶。这对于一向矜持有度的宝钗而言实属难得,宝钗尽情享受春天里的生命喜悦,以至于“香汗淋漓,娇喘细细”,充满着生命气息。与此形成鲜明对比的便是黛玉葬花,扑蝶和葬花其实也是这两个女性的生命状态:一个是对花,一个对蝶,花和蝶都是春天的意象。一个是“扑”,“扑”是一个动词,充满主动性,是迎合,是拥抱;一个是“葬”,虽然也是个动词,但却是终结,是息止。宝钗在繁花似锦中享受生命的美丽,黛玉在似锦繁华中读出了凋零。黛玉对死亡一直有着强烈的意识,她对生命核心价值的探索和尝试比任何人都来得彻底和主动。众人喜聚,只有黛玉喜散;众人爱繁花,只有黛玉对落红情有独钟。可以说,园中四季变化,春华秋实,繁华零落给予足不出户的女性难得的生命体验,园中的一草一木都是女性的心灵外化。

(4)园林成为女性空间再造的现实蓝本。园林与女性并置于同一空间的文学、绘画场景,满足了男性对世界的想象,亦满足了女性对自我的想象。大观园最初是为封建时代女性金字塔顶端的皇妃归省而营建的,元春是现实中女性生存的最高范本,后来在她的旨意下这座用来归省的园林作为了家中众姊妹的日常居所。“天上人间诸景备”的大观园并非实存,而是文学书写,但大观园的美学价值已经超越了所有实存的园林,它的出现是园林书写的最高范式。这个虚构的园林亦成为女性生存的理想国,成为古典小说园林造境之最,也是明清小说中园林书写和女性书写的巅峰。《红楼梦》的园林书写将园林与女性的生命彼此交付,园林隔绝了外部世界对女性的窥探和伤害,庇护其成长,而女性则为园林贡献了美好的生命经验和细腻的感觉体验。可以说,近三百年前这个被书写的园林空间被烙上了深刻的性别印记,大观园终结了女性对成长和归宿的全部想象和诉求,文学书写由此完成了女性空间的再造,而园林正是这个理想空间唯一参照的现实蓝本。

2. 从美学的维度来看,园林和女性具有美学同构的特质,园林中女性的频繁在场是审美的必然。

(1)园林构造中女性要素的植入。相比于宫殿、庙堂、寺院等男性伦理建制的建筑,园林构造的某些要素和功能直接指向女性,甚至一些命名直接和女性有关,比如“月洞门”“美人靠”等。晚明之后,园林还经常作为男性藏娇之地,钱谦益曾借用竹亭湖墅作为柳如是的养疴之地,体现了园林对女性的颐养功能。而且,园林中多种植花、柳、藤蔓以及各种芬芳的植物,园中的道路也多为曲折幽深,使得园林的审美更趋向女性化。苏州拙政园西花园的卅六鸳鸯馆和十八曼陀罗花馆在空间上构成鸳鸯厅的形式,卅六鸳鸯馆北临水池,池中有十八对鸳鸯戏水于荷花之中,南部十八曼陀罗馆的小院则种植十八株花开似锦的曼陀罗花。在园林的营造手法中,轻优于重,曲优于直,漏优于实,隐优于显,白优于色,都指向了一种阴柔的审美,这和纪念碑、庙宇、宫殿等建筑是截然不同的审美类型。如果说后者是政治的、伦理的、男性的,那么园林就是美学的、艺术的、女性的。

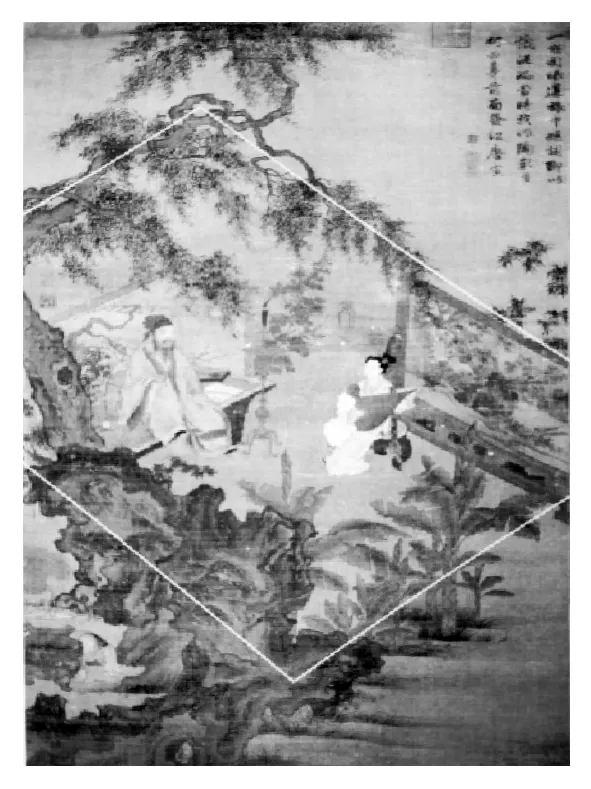

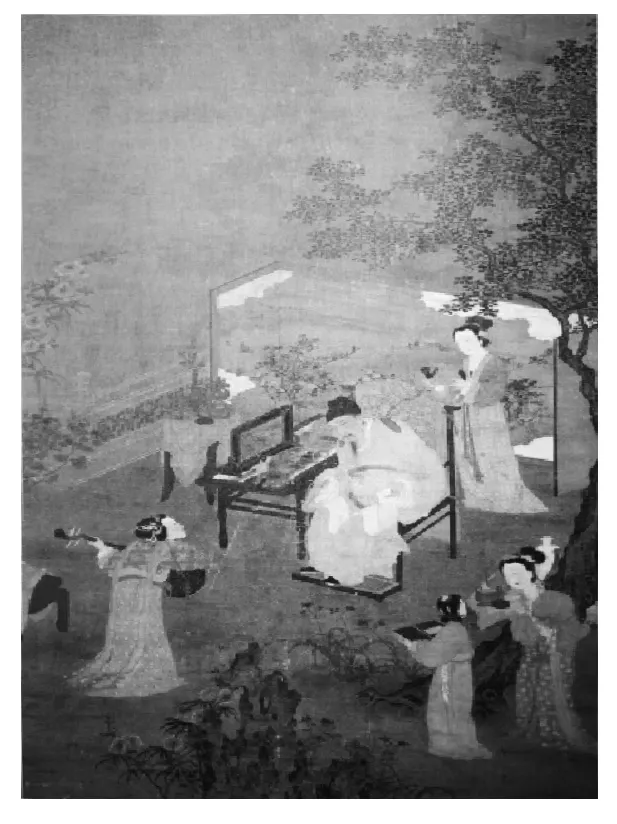

(2)园林是仕女画不可或缺的元素。晚明兴起的仕女画,不约而同将园林作为仕女的布景。常见的手法有曲栏分界、花石点缀、假山为屏、美人倚石而坐等。黄石符 《仙媛休憩图》(1640年),顾见龙《纨扇仕女图》(1683年),与《纨扇》创作年代接近的禹之鼎《荒原仕女图》《读书仕女图》、仇珠《桐荫抚琴图》、金廷标《春园题诗图》以及大量佚名的仕女图,皆以园林为背景。园林为女性造境入画,是世俗价值对美和欲望最充分的提取和表达。巫鸿的《中国绘画中的“女性空间”》记载了两幅明代的雅集图,一幅是李世达的《西园雅集图》,一幅是戴进的《南屏雅集图》。两幅雅集图勾勒了文人社交活动的理想模型,即山水泉林和女性交融的文人宴乐。(11)巫鸿:《中国绘画中的“女性空间”》,生活·读书·新知三联书店,2019年,第284页。画中的女性虽是青楼女子,但明代的青楼文化为中国艺术引入了前所未见的元素,画中有才学的女性和有清音的山水整合出了男性审美层面的入画标准。小说承袭了这样一种艺术传统,将园林作为女性出场的诗画布景。值得一提的是,绣像本小说甚至直接把绘画纳入文本体系中,更加深了园林的这一女性化倾向。

(3)两者具有相似的审美体验。清代乾嘉年间的沈复品评扬州园林时直接用女性来作喻:“其工巧处,精美处,不能尽述。大约宜以艳妆美人目之,不能作浣溪上观也。”(12)沈复:《浮生六记》,西安出版社,1995年,第61页。此说勾连起园林和女性之间直观的审美关联,两者具有美感体验的相似性。且中国园林往往是院廊环绕的迷宫式建筑,景深丰富,一目难以尽其全,这和女性给予男性神秘的审美体验也是一致的。无独有偶,这一点在西方园林史中也能找到依据。“第一个令人愉悦的园林,肯定是由女人建造的。”(13)汤姆·特纳:《园林史:公元前2000—公元2000年的哲学与设计》,李旻译,电子工业出版社,2016年,第2页。这虽然是一个大胆的假设,却给予我们很多启发。“美观性”(venustas)一词源于Venus,所以西方花园中阿芙洛狄忒的雕像远多于阿波罗的神像,园林指向了美,美指向了女性。

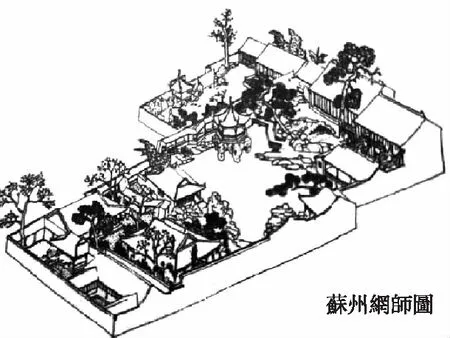

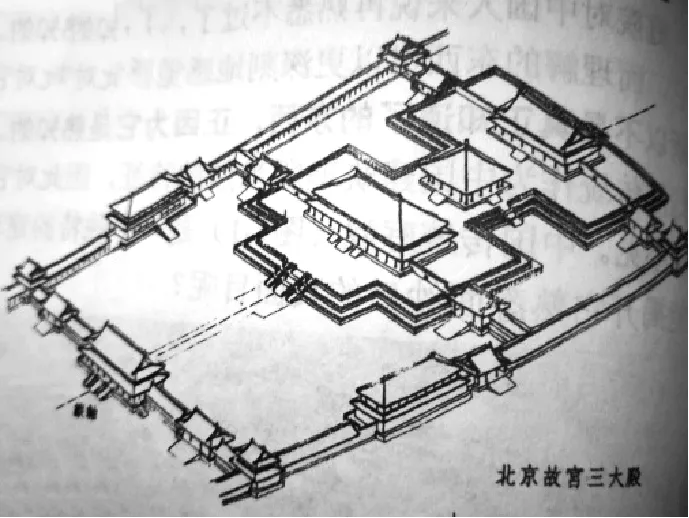

(4)两者具有非理性的共同美感基点。不管是园林还是女性,两者均不按理性原则出场。在西方哲学传统中女性是非理性的,而花园倒是趋于理性的。笛卡尔虽然没有论述过园林和美学,但他的《方法论》兼顾了数学和上帝的原则,所以在西方是这两种真理决定了园林的设计,因此几何学在欧洲园林中被广泛运用。而中国则不同,女性和花园显然都不属于理性的范畴,两者联手构成美的基础。童隽在《园论》中说道:“中国造园首先从属于绘画艺术,既无理性逻辑,也无规则。”(14)② 童隽:《园论》,百花文艺出版社,2006年,第4-5页。园林的发生是对秩序和理性的抛弃或规避,既不追求对称也不追求齐整。曲径、回廊、石桥、洞门、漏窗、铺地等,“除了绘画美以外,没有什么别的解释”(15)② 童隽:《园论》,百花文艺出版社,2006年,第4-5页。,网师园的无轴线平面(见图1)和故宫三大殿的中轴线平面(见图2)体现了完全不同的美学追求。

图1 苏州网师园

图2 北京故宫三大殿

相比于其他建筑空间,中国古典园林更具有诗性的、直觉的、艺术的美感,更契合女性化审美。当代建筑和景观是基于理性的,密斯、赖特、柯布西耶等皆如此,他们对于使用者有着明确的意图,住宅之内的人不得不这样去生活,柯布西耶的《走向新建筑》甚至以数学语言来说明建筑的标准。中国传统园林则完全不同,其是非理性、无秩序的,是一种不明所以的映射,非常注重使用者的感官体验,比如嗅觉(香)、听觉(流水、虫鸣、树叶沙沙作响)、冷热感、平衡感(九曲桥、拱桥、弯曲的小径),园林与使用者之间是有机的、平衡的、互动的。古典小说中的园林书写某种意义上能够帮助我们触摸、返回这种美学传统。因此,对园林的研究回到主体,重视主体的体验与诉求,这在物我疏离的当代思想背景下无疑有着积极的意义。

为了分辨某物是美的还是不美的,我们不是把表象通过知性联系着客体来认识,而是通过想象力(也许是与知性结合着的)而与主体及其愉快或不愉快的情感相联系。所以鉴赏判断并不是认识判断,因而不是逻辑上的,而是感性的[审美的],我们把这种判断理解为其规定根据只能是主观的。(16)④ 康德:《判断力批判》,邓晓芒译,人民出版社,2017年,第40页;第44页。

康德的《判断力批判》开篇便指出:美与想象力有关,而与知性认识及逻辑的关系不确凿。康德并没有彻底排除美和知性的可能性关联,但他显然更愿意将美诉诸主体的感受,由此引出了那个著名的判断——美是主观的,它伴随的是愉悦和不愉悦的感性体验。善是借助于理性的,“善”隐含了一个判断就是什么是对的、什么是好的,有目的性。我们觉得某物是善的,那我们必须了解某物;而我们觉得某物是美的,则并不需要了解某物,很多美是没有任何意义的,也缺乏确定的概念。这里提出了一个“无用之美”,即美的非功利性。“花,自由的素描,无意图的互相缠绕、名为卷叶饰的线条,它们没有任何含义,不依赖于任何确定的概念,但却令人喜欢。”④在这里,中国古典园林和康德的关于美的观念似乎做了一个隔空回应。

四、 园林书写与女性的价值互证

造园的本意和女性并无关系,但伴随着文学作品一次次的书写,女性在场经验的不断加入,园林和女性之间逐步建立起一种重要而隐秘的关联。借助于这种关联性,女性通过园林寻找自我,发现自我,成就自我。园林从空洞的、物理的第一空间、现实空间,变为拥有生命体验、伦理诉求,甚至带有异托邦气质的第二空间、价值空间。这个新的空间是社会的、历史的、美学的,也是女性的。

1. 园林对女性的空间庇护

空间秩序可以用来影射伦理秩序,大多数建筑都是秩序的代表,比如中国古代的宫殿、官衙、庙宇、宗祠等,虽各朝各代有所不同,但都需符合礼制法则。园林,虽然无须按照封建法度来营造,但也仍然难以摆脱秩序和权威的潜在影响。中国古代宅院基于空间方位划分有两种基本形式:一是前宅后园,二为旁宅旁园(即左右排布)。空间形制上,园林是和前宅旁宅粘连的相对独立空间,四周围合,顶部开放。宅是内部空间,园则属半外部空间,一个内收一个外放。宅和园,功能是一主一次,风格是一严一宽。使用者的身份地位与空间建制也是对应的,主要空间供重要人群使用,次要空间供次要人群使用。传统时代,相比于男性,女性长期居于次要地位。宅的功能是居,体现尊卑合乎伦理,主要为男性活动提供空间,气质上属于男性主控的场域。园,尤其是私宅的园,其功能除了供人游览外,主要为女眷和孩子的活动提供空间,气质上属于女性主控的场域,事实上园林也是古代上层阶级的女性成长和生活的主要场所。

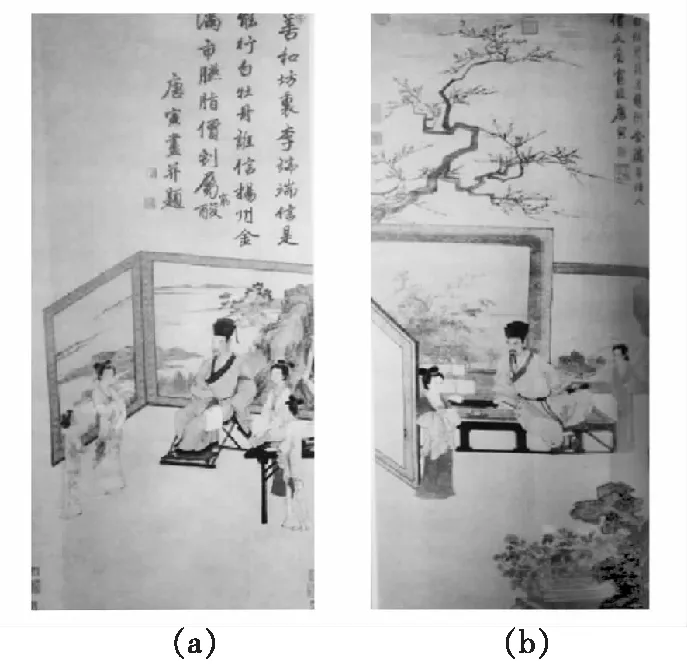

值得一提的是唐寅的三幅画:台北故宫博物院藏的《陶榖赠词图》(见图3)、南京博物院和台北故宫博物院分别收藏的两幅《李端端图》(见图4)。

图3 唐寅《陶榖赠词图》

图4 唐寅两幅《李端端图》

这三幅画出自唐寅一人之手,题材相似或完全相同。两幅《李端端图》均取景于室内,男主女次,男坐女立,尊卑关系在室内空间显得非常明显。而《陶榖赠词图》取景于园林,画中的陶榖和秦蒻兰相向而坐,不再是坐上立下的伦理占位。巫鸿从艺术史角度发现了空间角度的变化,即:“引进了一个新的表现性别关系的视觉模式,画家有意颠覆了传统构图中主宾和尊卑的秩序,将男女主角安排在画面中部的相对位置,二人身后的两面画屏更突出了呼应和对称的感觉”(17)巫鸿:《中国绘画中的“女性空间”》,生活·读书·新知三联书店,2019年,第295-296页。。《陶榖赠词图》显示出了某种男女均衡关系,《李端端图》显示了某种尊卑关系,巫鸿发现了绘画空间的性别差异,但并没有继续追问:为什么会有这样的空间差异?园林较之封闭的室内空间,不仅仅是视觉模式的不同,更有心理模式的不同。巨大的湖石和芭蕉占据了中下部画面,高大的乔木则占据了画面的上部分,此外还有盆景、画屏、稚子,共同构成了一个园林空间,这是中国封建伦理关系最弱化的一个场域。虽然其他艺术家也在园林绘画中表现过尊卑,明代杜堇的另一幅《陶榖赠词图》(见图5)同样取景于园林,但视角却是《李端端图》的视角。陶榖附身倾听,秦蒻兰仰头逢迎,身旁还有三位侍女,四名女性环绕在陶榖身旁,园林的景致沦为陪衬,湖石成了一个小小的微缩景观,鲜花、乔木和围栏均退避至画面四角,为人物腾出巨大空间。因此,本质上杜堇的《陶榖赠词图》并没有表现园林,园林景观是被人为弱化的,人物关系则被放大,尊卑关系就不得不显现。而唐寅的《陶榖赠词图》,大面积的园林景观拉平了男女两性的高下主次,以园林为视角的审美,保留了以自然为主、人居其次的价值序列。园林给予了女性和男性在自然面前平起平坐的可能,山水有清音总体上还是优于人类活动的。

图5 杜堇的《陶榖赠词图》

园林是男性所建,供家中内眷赏玩、生活的地方,它再美也仍然是男性权力意志的投射。男性依据自己的梦想和野心,对自然进行塑造,对家庭和伦理关系进行限制和规范。虽然宅后的花园仍然是男性权力的一次抽象和移情,但相比于其他建筑空间,园林是封建伦理关系、权力关系渗透最少的场域,这也是女性成为园林在场者的重要原因。或者说,园林这一空间形态对女性采取了某种意义上的权力疏放,园林书写进一步强化了疏放的意图,而文学家又默许了女性这一重要的历史奔突,权力一次次不在场或神奇地隐遁,青春男女得以在这样一个封建权力失察的空间自由纵情。《墙头马上》的园林私情长达七年,并孕育了两个孩子,封建家长全然不知,难道仅仅是侥幸和巧合?在固若金汤的封建堡垒中,女性找到了园林这一突破口,她们在《诗经》《墙头马上》《牡丹亭》《红楼梦》等园林书写中获得了难得的自由和关照。在文本世界中,女性与园林的叙事关联了两千年之后,女性最终用时间换取了空间。

2. 女性对园林的价值再造

权力的疏放使得女性逐步拥有了园林空间,那么女性拿园林去完成怎样的使命?

高居翰《不朽的林泉》阐述了园林的女性气质和第二空间本质:“某种意义上可以说,许多园林主要是为女性而存在。皇宫里的后宫苑囿或大户人家的后花园,都主要供女眷起居。家宅内园,活跃着以女性长者为核心的女性群体,她们拥有对家庭内部事务的决定权,并不屈膝在父权的高压之下。”(18)② 高居翰、黄晓、刘珊珊:《不朽的林泉》,生活·读书·新知三联书店,2012年,第229页;第265页。在此,园林和女性价值追求、伦理诉求联系在了一起。

宅若在前,园则居后。宅若为正,园则在旁在侧。宅为主,园为辅,这是封建伦理在建筑中的表达,女性很难介入其他政治、权力空间,而园林相比其他建筑更有可能成为女性书写的空间道具。女性将园林视为个人生命经验中极为重要的场域,女性的主体意识和园林这一客体融合生长。“日本园林是远在彼岸的禅境,中国园林则是近在此间的乐园”(19)② 高居翰、黄晓、刘珊珊:《不朽的林泉》,生活·读书·新知三联书店,2012年,第229页;第265页。说出了中日园林不同的审美体验,而中国古典小说中的文学园林就是女性“近在此间“的乐园。园林之于女性进可攻、退可守,女性可以逾墙淫奔、迎风户开、拜月焚香、葬花扑蝶、联句作诗,实在很难找出比园林空间更能全面而真实地展现女性生命的其他空间形式。男性主控各种建筑空间,而园则是男性权力短暂放空之下的女性主场。我们在古典小说的园林书写中,看到了那个被男性政治化语言遮蔽、挤压的女性言说,园林是女性自我形塑的空间需要。同理,实存的园林因为时间的流逝会逐渐消失,而被书写的园林却可以在人类历史中绵延,反复被书写的园林则可能成为永恒,这也是园林作为物的一个使命,它渴望被言说。在小说的叙事传统中,按照前文所述的园林书写指向女性化的几条途径,女性是园林成为存在的可靠依托。

综上所述,我们可以看到园林和女性在文学叙事中的结盟,并各自实现作为物、作为人的价值。古典小说尤以元明清时代的园林书写成为重要的叙事力量,使得男性营造者和女性使用者在园林这一空间中缓和了彼此在其他领域的对抗,同时园林书写具有超越园林实存的功能和使命,园林和女性携手进入文学的书写系统中,被记载、被言说。