士绅阶层的再生产:清代后期杭州宗文义塾研究

黄鸿山

(苏州大学 社会学院,江苏 苏州 215123)

作为中国传统的基础教育机构,义塾(或义学)已引起不少学者关注。(1)清代文献中义塾、义学二词经常通用,宗文义塾有时便称宗文义学。除引用原文外,本文统称作义塾。已有主要成果有:一是教育史的相关论著中附带论及。如民国年间黄炎培《中国教育史要》(商务印书馆1931年版)、徐式圭《中国教育史略》(商务印书馆1931年版)、陈东原《中国教育史》(商务印书馆1936年)、陈青《中国教育史》(商务印书馆1936年版)等均有提及。马镛《中国教育通史·清代卷》(北京师范大学出版社2013年版)中也介绍了清代义塾。何炳棣《明清社会史论》(台北联经出版事业股份有限公司2013年版)则将义学视为影响社会流动的因素之一。二是关于义学的专题研究。相关成果数量颇多。此外,在为数不多的个案研究中,以清末山东武训义学的研究最为集中,但研究者较少涉及义学的具体运营实态,而更多关注义学的性质、武训的活动及重新评价等问题。以往成果多将义塾视作教化机构,认为清代义塾的主要目的是“化民成俗”,改善社会风气,保持社会稳定。[1]263即义塾 并不追求培养科举人才,而是希望让生徒掌握 基本的文化知识,并以此为基础,向其灌输官方提倡的伦理道德和行为规范,培养忠孝之民,实现 维持统治的目的。如有学者认为,清代社学义学“主要功能在于推行教化,通过儒学经书、朝廷律令的传授宣传,使百姓庶民‘驯归礼义’,服膺儒家伦常纲纪,从而达到‘移风易俗’、稳定乡村社会和边疆地区社会秩序的目的”[2]。这一观点得到普遍认同。(2)参见冯明:《清代湖北义学研究》,中国社会科学出版社2014年版第123-130页;于晓燕:《清代云南官办民助初等教育“义学”探析》,《云南民族大学学报》2007年第3期。

清代后期的杭州宗文义塾恰恰与此不同。它严格挑选生徒,聘请优质师资精心施教,目标就是培养科举人才,属于以科举考试为目标的“精英教育”机构。[3]这为我们全面了解清代基础教育提供了难得的案例。鉴于此,笔者拟在系统梳理宗文义塾发展沿革及运作情况的基础上,对其中体现的若干问题略作探讨,以冀丰富对清代基础教育的认识。

一、宗文义塾的创始与沿革

嘉庆年间,周士涟在杭州创办宗文义塾。周士涟,字商尊,号补年,浙江省嘉兴府嘉兴县新丰镇人。(3)参见周士涟:《募建义学叙疏》,嘉庆七年二月,《杭嘉义学合志》,嘉庆二十四年刻本,下册第73页。此书为嘉庆二十四年重编本,此前曾有初版,此书未全部重刻,而是在原版基础上增刻若干插补,因此页码较为混乱。其祖父周发祥“以商起家”,曾在“方百里间修建桥梁二百余所”;其父周晋锡为诸生,“乐善好施如其父,凡修治桥梁道路,恒身任其劳”。(4)民国《竹林八圩志》卷6《人物》,上海书店1992年版,第493— 494页。此处称周士涟名周绳正,字商尊,号稚蓬,亦号士涟。本文以周士涟《募建义学叙疏》的自称为准。可见周家属于拥有低等功名、家境殷实的地方绅富,且具有行善传统。

但周家后来中落,因此周士涟少时曾因贫辍学,未取得功名,属“孤寒处士”。[4]上册中年以后的周士涟“愤其少以贫废学,倡为义塾于乡邑之间,以课童蒙之力不能从师者”[5]612。从嘉庆十年(1805)起,先后在新丰镇附近创建平林、盐溪、尚文、里仁等4所义塾,免费教育贫寒子弟。所需经费多由地方富户捐助,汤锡龄、袁昆璧、张世熙三人捐款最多,并参与义塾管理。(5)周士涟:《杭嘉义塾征信录序》,嘉庆二十二年六月,《杭嘉义学合志》,第1页。民国《竹林八圩志》卷4《设置》,第465页。

平林等四义塾共有生徒数百人,且属供膳义塾,除不收学费外,还免费供给膳食,开支巨大, 仅靠当地捐助很难长久维持,急需筹措经费。 为此,嘉庆十八年(1813)起,周士涟与次子周恒旦前往省城杭州募捐,“因经费不充,恐难垂久,来杭叩募”。[4]下册

嘉庆二十一年(1816),周恒旦再次赴杭募捐,杭州郭星桥、沈典虞、唐竹斋等对此“交相赞许”,并邀周士涟赴杭商议。郭星桥等建议周士涟无须沿街散募,改为“举行写疏,同志者或出资捐助,或出力劝募,事期共济,当易有成”[4]下册。具体做法是事先散发募捐簿,任人认捐“小愿”,“每日一文,五日一收,三年为度”。[4]上册周士涟与友人周某商议此事,周某提议周士涟可在杭州创办义塾。周士涟遂决定在杭州办学,并设想用七成捐款在杭州办学,三成资助平林等义塾。周士涟曾回新丰镇与汤锡龄等商议,并提出从平林义塾挪借办学费用,得到汤锡龄同意。汤锡龄还“首捐百金,为杭城兴塾之倡”[4]下册。

周士涟随后赴杭办学。为获得支持,他先后拜访杭州府学教授杨于高、训导朱邦经及绅士董云标、孔传灼、计冕章等,得到“同声交赞”。周士涟即在杭州三桥址安定巷租赁房屋,“延师辟馆,旬日之内,授徒已数十人”。定名为“宗文义塾”。各项办法“悉仿平林规则”即仿平林义塾而定。[4]下册周士涟称,宗文义塾创办于“丙子(嘉庆二十一年——引者按)四月”。(6)周士涟:《宗文节略三述》,嘉庆二十二年七月,《杭嘉义学合志》下册,无页码。由民国《杭州府志》《浙江省情》《杭州教育志(1028—1949)》可见,以往关于宗文义塾创办时间的说法至少有嘉庆间、嘉庆十一年、嘉庆十三年三种说法,均不确。

初创时的宗文义塾经费多从平林义学挪借,周士涟原拟用在杭州募捐所得维持运营,但成效不如预期。因此初创时的宗文义塾举步维艰。当年六月“米尽钱无,势难解救”,次月“膳米只供五日之餐”,被迫将生徒“三餐改粥”。九月起塾中司事暂停支薪,只领少量月费。至年底义塾已是负债累累,“计腊底急须清偿者约三百余金”,经善士朱蒙泉援助才渡过难关。[4]下册次年底义塾又出现“修金帐欠,掣肘堪虞”的局面。嘉庆二十三年(1818)春,宗文义塾再次面临“自春徂夏,继助无人”的窘境。[6]卷10,68

宗文义塾经费窘迫时,得到朱蒙泉的大力支持。朱蒙泉是海宁州袁花镇人,世代乐善好施,“有朱善人之誉”。[7]卷143,14当时朱蒙泉在杭州行医并兼营盐业,宗文义塾出现困境时,他“亟出资以周其急”,并为之广为劝募[4]下册,要求就医者将酬劳转赠义塾,“有就医者不受报,劝移助宗文义塾”[6]卷8,62。此外朱蒙泉还为义塾谋久远之计,拟请官府调拨经费资助。[4]下册但因嘉庆二十二年(1817)初朱蒙泉突然去世,这一计划未能实现。

朱蒙泉去世后,其好友徐秋如、徐砚农兄弟继续支持宗文义塾。[4]下册嘉庆二十三年夏,周士涟卧病在床时,徐秋如主动承担医药费补品等。同年中秋,徐秋如兄弟至义塾探望。周士涟哭诉缺乏“垂久之经费”和“建学之基宇”的困境,称己病“由此以起,实乃心病也”,深受感动的徐砚农遂捐“祖遗楼房一座”供义塾办学,徐秋如则“愿为转筹常久经费,商诸盐商,公禀运宪立案,捐款以充义塾公款;又先拨银八百两,以偿积逋”。[6]卷10,68-69即由其出面向杭州盐商募款。这一目标最终得以实现,当年冬义塾开列的捐助“诸君子芳名”中,已列有“四所甲商”即两浙盐商总商之名。[4]上册

此后宗文义塾的运营渐趋稳定。道光二年(1822),在浙任职的林则徐曾撰文号召“好义诸君”捐助周士涟主持的“平林、宗文等五义塾”。[8]438-439可见当时宗文义塾仍由周士涟主持。后周士涟“以年老且病,举徐君志震董理”,不再管理宗文义塾。[6]卷8,63道光九年(1829),周士涟曾至江苏苏州创办“供膳义学”。[9]41,340

约在道光八年(1828),宗文义塾转由杭州绅士魏彭年接管。[10]663魏彭年是仁和县举人,曾任湖州府学训导,时在杭州办理元善义塾。他接管宗文义塾后,将元善义塾并入办理。[11]160此后魏彭年长期管理宗文义塾,“二十余年造就甚盛”。[12]卷28,53道光咸丰年间的宗文义塾“额设仁、义、礼、智、信五斋”,每斋生徒10名。[6] 卷3,65-66

咸丰末年太平军东征苏杭时,宗文义塾毁于兵燹。至战后的同治六年(1867),地方绅士呈请官府重建宗文义塾,“先开三斋”,得到官府同意。[6] 卷3,66当年六月九日,宗文义塾移至杭州皮市巷重新开馆。[13]233同治八年(1869)十月“续开二斋,以还旧观”[6]卷4,91,恢复到战前的办学规模。同治十二年(1873),绍兴绅士陶浚宣亲见当时的宗文义塾“馆徒限五十人,延五师授之”。[14]137至光绪七年(1881),宗文义塾添设一斋。[6]卷6,23光绪十年(1884),因杭州辅仁义塾停办,绅士集议在杭州普济堂、同善堂、宗文三处义塾中各增一斋,“以补辅仁塾生之额,免致向隅”。[15]因此宗文义塾再增一斋。后因经费不敷,光绪二十四年(1898)停办一斋。当年底宗文义塾共有仁、义、礼、智、信、新义六斋。[6]卷6,22-23每斋生徒10名,设正式学额60名。

光绪二十八年(1902)冬,杭州有人发布“公信”,称宗文义塾“积弊狠多,腐败到了不得”。[16]应与此有关,次年宗文义塾更换董事,并“仿照学堂章程,分班教授”。[17]当年宗文义塾有历史、舆地、算学三科教习4名,属“高等蒙学堂兼寻常小学”,设学额60名,已有新式教育机构色彩。[18]清廷废科举后的光绪三十三年(1907),管理绅士会议决定,将宗文义塾按《奏定中学堂章程》改为宗文中学堂,性质属公立。[10]128民国成立后,宗文中学堂历经多次改名[19],抗战时期曾迁至建德、雁荡山等地办学,抗战胜利后返回杭州原址办学。[10]381-3821956年改为杭州第十中学。[20]5

二、宗文义塾的生徒和师资

清代义塾通常以无力就学的贫寒子弟为教育对象,周士涟创办的义塾亦不例外,如新丰镇平林义塾即专“课童蒙之力不能从师者”。创办之初的宗文义塾同样以“培植孤寒”为宗旨,家境贫寒、身家清白的子弟均可入学。除不收学费外,还免费提供膳食,“延师授粲”,“两饭一粥,以养以教”。[4]下册此外创办初期的宗文义塾曾“另辟一斋”,供富贵子弟自费就读,此举有借机募捐的用意,“其有发心捐助者,即可扩充寒畯膏火,交相利,益良多矣”[4]上册。

由于生徒资格认定宽松,且待遇优厚,所以宗文义塾的入学人数迅速增加。周士涟原定“先设文、经、蒙三席,每(席)授徒一十二人”,即总学额36名。但“旬日之内,授徒已数十人”;当年十月“已不下四五十人”;次年秋入学者近120人。(7)参见周士涟:《募捐新建杭城义学启》,嘉庆二十一年三月,《新设杭嘉宗文义学自述节略》,嘉庆二十一年七月,《新设杭嘉宗文义学节略续述》,嘉庆二十一年十月,《宗文义塾节略四述》,嘉庆二十三年三月,均见《杭嘉义学合志》下册,无页码。为减轻负担,嘉庆二十三年(1818)春宗文义塾规定内塾“定以四十人为率,延师四位”,外塾“定以六十人为率,延师三位”,“不准越数”,即生徒总数不超过100名,且外塾取消供膳。资格审查也趋于严格,入学者“先寻保人,赴杭府学公署报明填册”,“董事查明身家清白,实系贫窘”,方可入学。[4]上册

在周士涟主持期间,宗文义塾分设蒙、经、文各斋,蒙斋实施启蒙教育,教学重点是读写,层次最低;经斋层次较高,教学重点是儒家经典;文斋层次最高,教学重点是诗文技能,目的是应对科举考试。嘉庆二十三年春宗文义塾规定,外塾只设蒙斋,专收“未经开蒙,未能写字者”,新生一律先入外塾,读书认真、考试合格者升入内塾。内塾中蒙、经、文斋俱全,生徒“四书已毕,送入经斋;经书已毕,送入文斋”,逐次升级。[4]上册

魏彭年接管义塾后,进一步限定生徒资格。他之前举办元善义塾,“慎选清白、孤寒、真肯读书之子”就读,生徒科举考试成绩突出,“数年来,一出应试即得入泮三人”。[11]160因此,他接管宗文义塾后进一步强化这类做法,规定“本塾为培植孤寒而设,非绅儒之后,清白之家,不便徇情收学”。所谓“绅儒之后”和“清白之家”的“孤寒”子弟,指长辈具有功名职衔,且父亲过世、家道贫寒的子弟。如道光年间就读宗文义塾的仁和县人冯培元,“父绍堂早世,母何苦节抚之”。[7]卷131,11钱塘县人沈善熙,其父曾任江西义宁州判,后因罢职自尽,“家徒四壁”。道光十二年(1832)其母过世后,他被姐姐沈善宝送入宗文义塾就读。[21]道光二十六年(1846)前后在宗文义塾就读的谭献“家世读书,七叶为儒”,祖父为举人,其父久困场屋,四十岁不到即去世,家境贫寒。[22]263-264所以同治六年(1867)绅士呈文称,宗文义塾专门“确访旧家子弟,才堪造就,无力从师者”就读。[6]卷3,65-66

魏彭年规定,生徒“既列胶庠,即可自谋栖砚之所,仍留读至年终出塾”,即生徒考中生员后即应自谋出路。在塾满五年尚未考取功名者“亦应令图别业,不致误其一生衣食之谋;且学额有定,以便后来者补入”。[10]660

道光年间宗文义塾的办学层级和规模有所调整。魏彭年接管宗文义塾后,将元善义塾并入办理,元善义塾房屋“作为外塾,专授蒙童”。[11]160区别内、外塾的模式一直延续到咸丰年间,同治二年(1873)《杭俗遗风》载,宗文义塾“馆分内外”,内馆生徒在塾住宿,供给膳食;外馆“均系蒙童”,“不备饭,不住宿”。[23]36办学层级由原来的蒙、经、文三等调整为蒙、经两等。[10]658且只设5斋,收生徒50名[6]卷3,65-66,规模有所缩减。

同治六年(1867)宗文义塾重建后,仍规定专收才可造就的旧家孤寒子弟就读,“选择名门旧族子弟,贫不能从学而才可造就者”。“父在”或“业存”者均不合例,“但论寒畯无依,资堪造就,不合例者概不滥收”。生徒入学年龄“诵四书者以十三岁为限,诵经书者以十六岁为限,作文者以二十岁为限”,入学前由董事查访,“家世鄙猥”或“年纪长成”者不收。[24]1475-1477光绪二十九年(1903)宗文义塾仍规定“专收孤寒子弟”,“年在十二岁以上、十五岁以下为合格,惟须面验年岁及实在孤寒,方许收录”。[25]与之前规定大同小异。

从杭州人马叙伦和汪嵚的事例看,上述规定基本得到执行。光绪二十三年(1897),13岁的马叙伦入宗文义塾智斋就读。马叙伦的祖父做过京官,父亲为生员。马叙伦10岁时父亲过世,家计艰难。汪嵚“自祖以上,均起家科第”,其父曾任广东电茂场盐官,后在汪嵚13岁时去世,家道中落。光绪二十四年,17岁的汪嵚入宗文义塾就读。[26]3079-3080由此可见,他们二人完全符合宗文义塾招收生徒的条件。所以1951年马叙伦曾称:“宗文义塾的学生百分之百是小资产阶级的贫寒子弟(那时女儿们当然不能上学的),没有一个工农的子弟。”[27]此语与当时特定的环境有关,但亦属实情,反映出宗文义塾专收贫寒“名门旧族子弟”的特色。

综上所述,初创时的宗文义塾招生对象与清代多数义塾相同,但在魏彭年接管后,其对教育对象的资格限定更加严格,除家世贫寒、无力就学以外,还须出自“名门旧族”即士绅家庭,且要“才可造就”,有望取得功名。由此来看,宗文义塾已走上一条与众不同的发展道路,与普通义塾存在明显区别。

在师资方面,为节省开支,周士涟曾要求其子周恒儒、女婿胡国英义务担任宗文义塾的塾师。[4]下册此外义塾还出资聘请塾师。平林义塾要求“先生非庠友不可”,即塾师至少具备生员功名。[4]上册宗文义塾应与此类似。道光年间宗文义塾对塾师的要求更趋严格,规定“延师必访求品学兼优,精力充足之士,方能尽心启发生徒”。有意任教者需有人举荐,由董事委派司事查实,并将义塾规条交阅,承诺“悉能遵约”者方可聘请。[6]卷4,91董事可随时辞退违反塾规的塾师。[10]657-658

塾师任教期间,除规定假期外“本不可暂离”,万不得已离塾时须速去速回。塾师每天“日出到塾”,夏日昼长无须夜课,冬日晚饭后另加夜课,“约加线香三炷时候”。塾师授徒须“因材而教,督课宜严,讲贯必彻,凡心术、品行、人情、世事,一一指示”。生徒背书时“师用心细听,倘有失误舛错,随将朱笔点出,当即为之解明大意,令其改正,不致再误”;“每日下午后,将四书五经轮日分讲,派令诸生侍令静听,并抽令回讲,以验其领悟”。[10]658-659

每月逢三、八日,塾师出题考核生徒,“皆限酉刻缴卷,随缴随批,幸勿耽搁”。塾师应“细细批改,并将其所以不清顺处标明在逐段逐句之上,尤须就料删润,幸勿全行点抹,宜加意鼓舞之,俾知黾勉”。试卷按月汇订成册,备董事查阅。塾师为生徒“各立课簿”,“逐日登记,凡读书、写字、作文,督令有头有尾”。塾师对生徒“督责宜严”,但生活方面“随时体谅安顿”,待之如子弟。每斋“各分门户”,塾师不应无事闲谈,以免生徒“荒功”或“滋事”。[10]660可见对塾师要求颇严。

同治六年(1867)重建后,宗文义塾新定章程要求,“延师务取学问淹贯,品行端方之士”,由绅士“公同保举,不得徇情引荐。如有督课懈弛,时有作辍者,随时辞覆”。关书“按季致送,不以年计”,即义塾可随时辞退不合格的塾师。塾师应长期在塾,出入情况由司事登记核实,管理绅士阅处。

光绪二十五年(1899),27岁的萧山县生员来裕恂曾在宗文义塾智斋任教。[29]86智斋属程度较低的蒙斋,据此来看,宗文义塾各斋塾师均应有生员以上功名。

义塾董事也承担教学任务。道光八年(1828)宗文义塾规定,每月中旬“董事到塾考课”,并同时抽查蒙斋生徒的背书情况。[10]662-663重建后宗文义塾董事需“校阅课艺,月课季课,背书阅文,及随时督考功课”[24]1477。因此,有些生徒填写履历时,也将义塾董事视作“业师”。如光绪年间就读的楼思诰,便将义塾董事张景云、高保康列为“问、肄业师”。[28]90册,465-466

除周士涟外,宗文义塾历任董事均具有功名,且多有从事教育、学术工作的经历。如魏彭年为举人,曾任湖州府学训导。同治年间重建后的首任董事沈玉琪为举人,曾任国子监学正。同治光绪年间的董事谭廷献(即谭献)为举人,被誉为“近代词坛之一大宗师”。[30]146光绪二十九年(1903)后任董事的朱煜为举人,曾任丽水县学教谕。

宗文义塾还经常邀请绅士前来主持考课。道光年间宗文义塾每季举行“大课”,董事“另请有硕望者一位”主持。[10]663同治年间仍要求“每年大课四次,另延官绅考课阅卷”[24]1476. “有硕望者”多指拥有较高功名职衔的地方绅士。如光绪九年(1883)十二月初二日,曾任军机大臣的杭州进士王文韶曾主持“冬季大课”。[31]628光绪十六年(1890)十二月三日,进士夏曾佑“至宗文考课”。[32]624

由上可见,道光年间魏彭年接管后,宗文义塾的师资力量有了很大提高。清代义塾普遍要求塾师具有生员功名[1]262-263,这也是在宗文义塾任教的基本条件。但与普通义塾不同,宗文义塾对塾师的管理相当严格,而且教学活动得到不少进士、举人的参与,其中不乏谭献、夏曾佑这样的著名学者,其师资力量显然是普通义塾难以比拟的。

三、宗文义塾的教学活动

宗文义塾的教学内容与同时代学塾类似,年幼生徒先进行启蒙,培养文字读写能力,再教授四书五经等儒家经典。周士涟等制定的平林义塾章程规定,学生七岁以上方准入学,塾中分设各斋,生徒可逐次升级。“初学以识字为要务”,“启蒙先《三字经》,次《千字文》,次《孝经》,次即可开四书”。之后学五经,“童蒙开五经者,温书渐增,候缺补入经史斋;经史作起股者,温书渐减,候缺入补入经文斋;在经文能完篇者,方可补入文艺斋”。[4]上册,63-65这类做法被初创时期的宗文义塾沿用。

道光年间宗文义塾的做法与此大同小异。“经斋讲明经书大义,督令熟理熟背,并讲究行文理法,详细批改,余功讲作试帖”;“蒙斋将经书中字义剖析详解,督令熟理熟背,并讲究字音楷法”。生徒“四书如未读注,虽五经读毕,先宜补读朱注;四书虽读、不明大意者,先宜逐一讲解,俱留蒙斋;俟有进境,升经斋”。[10] 658-661

宗文义塾注重培养生徒的书法和诗文写作能力。在书法方面,道光年间宗文义塾要求“蒙童写字笔画,俱宜照字典正体,习惯自然,自无破体俗体之累”,写字“须笔笔整齐,至能临帖,再讲笔法,总之勿使潦草”。文斋生徒“钞文必字字端楷,题照蓝本写,不得潦草错乱,墨污挖补,以及减笔、别字、忌讳诸病,俱宜绝去”。[10] 659-662重建后的宗文义塾也规定,写字仿本“选名家书迹”[24]1476。这类要求对培养生徒的书写习惯和书法能力大有裨益。曾在宗文义塾就读的冯培元便以书法精湛著称,其“精楷法,落笔迅敏,乡会试中式,全卷无添注涂改字,殿试副本亦真书,皆从来所罕有”[33]39-40。

在诗文方面,被宗文义塾沿用的平林义塾章程规定,针对“可图上进”即具有考取功名潜力的生徒,“当各增功课,讲授诗文,以重栽培”[4]上册,65。道光年间宗文义塾要求,经书读毕的生徒“三日读文一篇,诗二首”,由塾师“讲明理法及起承转合,开合反正诸法,次日令背诵,随指出一二处令其回讲,务使一一洞悉胸中”。[10]659

宗文义塾还开展思想道德和行为规范教育。嘉庆年间宗文义塾要求,生徒“到馆即恭读《圣谕广训》,以昭郑重”,并要求塾师每月朔望定期宣讲。《圣谕广训》即雍正帝在康熙帝《圣谕十六条》基础上,增补而成的思想道德和行为规范的教材。此外还要求塾师“每日将孝、弟、忠、信、礼、义、廉、耻八字反复讲论,务令解悟”。[4]上册道光年间的规定愈加细致,如要求“讲格言、记典故,俾童而习之,尽成佳子弟”;生徒须“进退有度,一言一动必合礼仪”;“宜交相敬让”,不得争斗;“呼朋引类,惹是招非”者“立即摈逐”;不准妄谈是非;生徒应“敬惜字纸”,不得“拈弄他物,搓卷书角,涂抹几砚,以及交头接耳,颐指首肯”。[10]658-662同治年间宗文义塾要求,“司事至斋查视,该生必起立”,举行考课时“俱正立拱揖,然后请题就试及呈书挑背”。用餐时“于各斋师长及司事诸人亦必恭敬称呼,不得礼貌偶愆”,等等。[24]1476-1477

在教学方法方面,宗文义塾沿用传统做法,注重背诵和记忆。道光年间义塾要求授课内容“督令熟理熟背”。新入生徒“有已读经书不能背诵者,概须理熟,再授生书”,强调“生书不必多授,但期纯熟”,“每日所授生书,必百遍方可纯熟”,并以签计数,由塾师检查。开笔作文的生徒“每三日授文一篇”,塾师讲解后“次日令背诵”。为防止遗忘,生徒应定期循环背书,“将四书约派十六日一周,经书约派四十八日一周,务令熟背”。读完经书的生徒“三日读文一篇,诗二首”,“如文读至百篇,诗读至百首,只需熟读,不必加添”,转而继续温习旧课,“周而复始,概令熟背”。[10]658-659

值得肯定的是,宗文义塾要求的背诵建立在充分理解的基础上,并非死记硬背。义塾要求,生徒读书应遵朱熹“敛身正坐,缓视微吟,虚心涵泳,切己体察”的“十六字心传”,“虚心则能领会书中之理;切己则此书不为虚读”,“若徒恃口眼而心不到,不如不读,总须将心收在书上”。读书有疑时“随问随解”。生徒背书时塾师注意聆听,遗漏错误之处随时讲解纠正。宗文义塾提倡读书“贵精不贵多”,认为“爱博不专,旋得旋失,虽读至千万篇,何尝得一篇受用来”?规定生徒熟背四书五经后,选读诗文毋需贪多,“明文、今文精选数十篇,多则百篇,朝夕熟诵”。“如文读至百篇,诗读至三百首,只需熟读,不必加添”。[10]659-662

注重“考课”即考试是宗文义塾的一大特色。自创办时起,宗文义塾规定每月逢三、八日为“课期”,且每年举行四次“季课”。[4]上册,65-67这种做法一直沿用不废,且不断细化。道光年间义塾规定:“每逢三、八文期,师日出时升座,出四书题一、诗题一,讲明书旨并诗题出处。”在科举考试前三个月内举行的考课,则“出四书题二、诗题一,或间出经题”,要求经斋生徒作答,“总在量材而试,皆限酉刻缴卷”。另外董事按月举行月课,“出文题一,诗题一”,令经斋生徒“会集讲堂,领卷面试,限刻缴卷”,并随抽经书百余字要求“端楷默写”,考卷由董事带回批阅。蒙斋生徒则抽背经书和检查习字册。考课绩优者给奖,劣者惩饬。义塾举行“四季大课”后,生徒成绩“开名榜张挂,俾相鼓励”。[10] 660-663

从内容和要求看,考课明显是模仿科举考试。清代童生考生员时,院试正试内容即为“两文一诗”,且须在天黑前缴卷。[34]543-544这与科举考试前三个月内宗文义塾举行的考课完全相同。这种做法给时人留下深刻印象,《杭俗遗风》便称,宗文义塾内馆生徒“每月作文九课,司事者考其优劣”[23]36。

宗文义塾教学成绩突出。这首先表现在科举考试方面。宗文义塾鼓励生徒参加科举考试,嘉庆年间即规定:“兹定生员在塾肄业者,中式后助路费银三十两;童生在塾肄业者,县府院试纳卷及入泮填册诸费,俱塾中支给”,即生徒考试费用由义塾资助。[4]上册这类做法被沿用不废。道光年间义塾规定,生徒应试的填册、纳卷等费由义塾支付,“并酌给入试点食之需”,考取者将“酌送贺仪”,但只有“文理清顺”的优秀生徒方准应试,以免浪费钱财。[10]663同治年间宗文义塾仍资助参加考试的塾生,“如有赴试者,代办考具”,并代付贽仪、卷费、考费等,生徒日后中举,另赠“上京费”20元。[24]1476-1477这类支持使时人颇为艳羡,称其生徒“如赴县府考,其纳卷、供给、送考等事,均系塾中备办。接送时有宗文义塾灯笼为号,入泮填册,每堂千文,亦有老例”[23]36。

从实际录取率看,宗文义塾生徒的确在科举考试方面成绩显著。嘉庆二十二年(1817)宗文义塾即有3名生徒考中生员。[4]下册道光咸丰年间,每届生员考试宗文义塾有10余名生徒参加,大多数可以考中,“凡科、岁两试,出考者总有十余人,要进十之七八”[23]36。更有人日后继续应考,取得举人、进士的功名。如道光二十四年(1844)探花冯培元、同治二年(1863)传胪周兰均曾在宗文义塾就读,因此塾中特别悬挂“探花及第”和“传胪”匾额,“以为塾生鼓励之用者”。[35]16其培养科举人才的成绩得到各界公认,同治六年(1867)绅士呈文称“从前宗文义塾贤才辈出”,官府亦称其“代有闻人”。[6]卷3,66-67重建后的宗文义塾在科举考试方面同样表现不俗。同治四年(1865)至光绪二十四年(1898)的22次考试中,宗文义塾生徒共考中生员152名,平均每次约7名。接近道咸年间的考取人数。其中4人后来考中举人(8)参见《义塾入学塾生表第七》,《乐善录》卷8《表传》,第19-33页;《杭州教育志(1028—1949)》,第128页。;1人考中进士[7]卷133,27。

宗文义塾生徒参加生员考试的录取率远高于一般录取率。就全国范围而言,有学者估计道光三十年(1850)的生员考试录取率约为1.5%。[36]163江南地区的录取率要高于此数,道光年间苏州府吴县的院试录取率约为2.5%。[37]99光绪十五年吴县院试“大约二十人取进一人”即录取率约为5%。[38]76兹就高计算,将道光咸丰年间杭州生员考试的总体录取率定为2.5%,同治光绪年间定为5%。而道咸年间宗文义塾生徒的录取率为“十之七八”即约75%。同治光绪年间录取率略低,兹定为60%。(9)因参加考试生徒人数不详,同治光绪年间录取率无法计算,但光绪七年后的办学规模即大于道光咸丰年间,每届考取生员的人数则与道光咸丰年间接近,因此其录取率应略低一些。以此计算,宗文义塾生徒的录取率是一般录取率的12~30倍之多。所以马叙伦称:“(宗文义塾)的确造出了成千的秀才、举人、进士、翰林等。”[27]“成千”之说未免夸张,但其在培养科举人才方面成绩显著,确是不争事实。

在行为规范和日常表现方面,宗文义塾生徒也明显超过同龄人。谭献曾盛赞生徒称:“即以目前论,经书必能上口,拜揖必循规矩,究非人家童冠所及。”[13]326-327王文韶也称宗文义塾“生徒均循循有礼,背书者亦朗朗可听”。[31]628

由上可见,宗文义塾的教学内容与普通学塾大体相同,但生徒须深入理解和熟背四书五经,熟练掌握书法和诗文技能,频繁接受要求与科举考试一致的考课。这类做法与优选的生源和师资相配合,遂使宗文义塾在培养科举人才方面成绩突出,成为杭州最著名的义塾。《申报》便称:“杭垣义学,向以宗文义塾为最著。”[15]

四、宗文义塾的经费与管理

宗文义塾创建之初,经费十分窘迫。直到嘉庆二十三年(1818)得到徐砚农捐助房屋及盐商捐款后,情况才有所缓解。不过嘉庆年间宗文义塾得到的盐商捐款并非“常款”即经常性捐助。光绪年间丁丙便称,嘉庆年间宗文义塾“无常款,由董事劝募”。魏彭年接管宗文义塾后,“商请长官,劝谕盐商,每引捐银三厘,按月领支”,将盐商捐款予以制度化,使之成为稳定的经费来源。[6]卷1,23此项经费被写入义塾章程:“盐捐银每引三厘,按月董事具领,以备支用,概免报销。”[6]卷4,92

需要注意是,“盐捐”虽号称盐商“捐款”,但从官员“劝谕”和按引抽捐的做法看,明显带有官府资助色彩,具有“非正式财政”资金的性质。同治六年绅士亦称,战前宗文义塾“每年需银三千六百两,由运库给领,历办在案”[6]卷3,66。即“盐捐”实际上是由两浙盐运使“运库”拨付的。此外,太平天国战争之前,宗文义塾还有部分土地租息收入。魏彭年接管宗文义塾时,即将元善义塾原有田产190余亩并入宗文义塾。[11]160

同治年间重建后,宗文义塾经费仍主要来自官府拨款。同治六年,经浙江布政使和两浙盐运使核准,将原拟开设“忠义祠”的房屋改供宗文义塾办学,另从“一成善举”经费项下拨钱1 000千文作为义塾初办费用。义塾日常运营经费则从“善举经费”3万千文的存典利息中拨支,原定月拨200千文,后因经费不敷,遂将全部月息240千文“概行拨给”。同治八年(1869),因宗文义塾办学规模扩大,杭州绅士呈准浙江巡抚,续拨钱1 5000千文存典生息,月息钱360千文资助义塾。[6]卷3,66-68

所谓“一成善举”和“善举经费”均属财政资金。“一成善举”又称“靠厘”,指为举办战后抚恤难民事宜,同治三年(1864)左宗棠要求在浙江各属厘金验捐项下加抽的一成经费。[39]“善举经费”亦由官府筹拨。为保证杭州普济堂、同善堂、育婴堂和宗文义塾“四大善举”的运营,同治六年官员戴槃将历年厘金加征项下节余的善举补助款4万千文分拨各堂生息,又将两浙盐运使允拨但积存未用的“善举用项”3万千文发典生息,以利息资助善举。[40]4-5从经费数额看,同治六年宗文义塾得到的3万千文“善举经费”即应是盐运使拨助的“善举用项”。这表明重建后的宗文义塾仍得到盐务衙门的大力支持。

重建后的宗文义塾也得到社会捐助。如宗文义塾“劝各绅捐资”,自光绪七年(1881)起增设一斋。[6]卷6,23光绪十年,绅士王文韶“按月捐钱五十千文”,在义塾增设一斋。[31]下册,632其他杭州绅富也踊跃捐助,“如大商人胡雪岩等,皆有捐助”[35]14。义塾仍有部分地产租息收入。重建后的宗文义塾改设于皮市巷,原包衙前旧屋仍属其所有,用于出租收息;光绪四年至六年(1878—1880)间,宗文义塾曾以节余经费购屋收租。[6]卷1:24

据光绪二十九年调查,宗文义塾年收入洋 5 040元。[18]按上年度货币比价,可折钱4 697.28千文。(10)货币比价参见白凯:《长江下游地区的地租、赋税与农民的反抗斗争:1840—1950》,林枫译,上海书店出版社2005年版,第346页。而其月领息钱360千文,全年共4320千文。可见官拨“善举经费”利息是其主要收入来源。与此相应,同治年间的《义塾续增条规》规定:义塾账目须“归季报销藩司”,即受浙江布政司监管。[24]1476

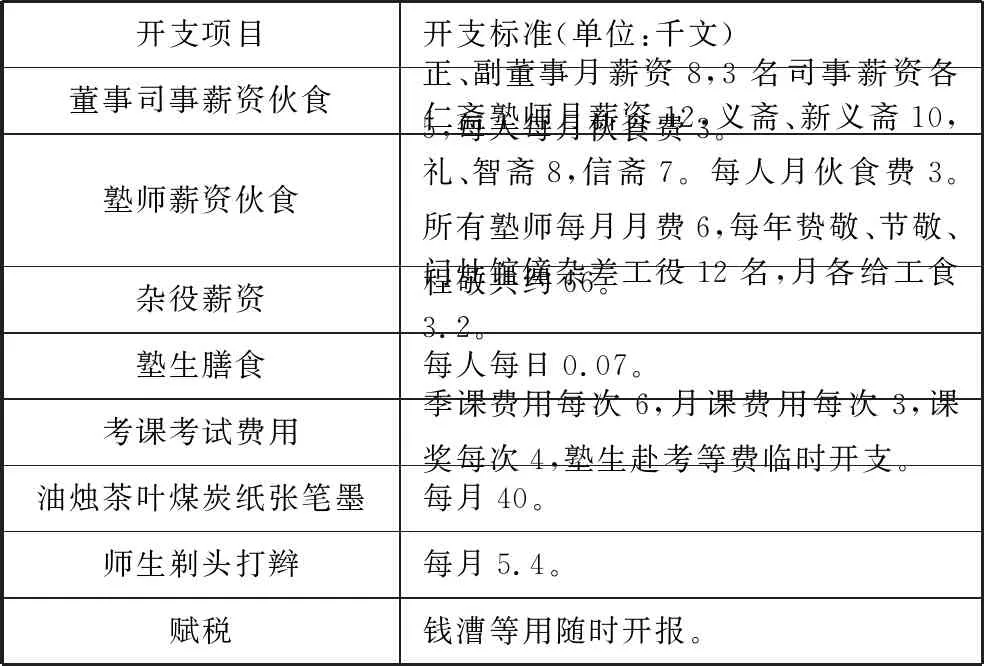

宗文义塾的开支包括教师和管理服务人员的薪资奖金、师生及管理服务人员的膳食开支、书籍教具用品购置费用、生徒补助和奖金、田房产赋税等项。兹以光绪二十四年为例,将宗文义塾的开支情况统计列表如下:

表1 光绪二十四年宗文义塾经费开支情况

资料来源:《乐善录》卷6《度支》,第22-23页。

由表1可见,各斋塾师待遇不同,依教学层次提升而逐步提高。这在其章程中也有明确体现。[24]1477横向比较看,宗文义塾塾师待遇可谓优厚。同治七年(1868)丁丙等便称,宗文义塾塾师“修金丰厚”。[6]卷3,34同治九年湖州知府宗源瀚在湖州府城推行义塾时,规定塾师“岁送束修钱”96千文,且供给三餐。这一待遇“较郡中士绅家之自延师者有过无不及”。[41]26、523-524但每年96千文的束修,在宗文义塾各斋塾师中只是中等而已。

在管理方面,创办之初的宗文义塾由创办 人周士涟亲自管理,其自署职衔为“杭嘉义学 董事”。[4]下册举凡筹措经费、聘请塾师、招收生徒等事均由周士涟主要负责,所以又称“总理董事”。[4]上册周士涟创办宗文义塾时,得到多名杭州绅士协助,嘉庆二十三年冬列举的“助创”义学 “诸君子”中有杭州人12名。其中仁和县绅士朱景桓“竭力赞成,乐善不倦,见义勇为”,也被视作义塾董事。[6]卷8,5,62嘉庆二十三年初义塾规定,设“总理董事”2名和“董事”1名,分别负责收捐、支付、查账及塾务管理。[4]上册不过周士涟应是主要负责人。

周士涟“年老且病”后,将义塾交由仁和县绅士徐志震管理。[6]卷8,63后又由仁和县绅士魏彭年接管,据道光八年(1828)冬制定的章程可见,义塾分设“董理”和“监理”,“董理”即董事为魏彭年,“监理”为沈彪、祝德风和徐志震,他们均为杭州绅士。可见道光年间的宗文义塾已转由杭州绅士管理,且与嘉兴平林义塾分离,成为独立机构。

管理绅士分监理、董理的做法被长期沿用。同治六年宗文义塾重建后,在董事外亦设“监理”,规定账目“呈监理绅士查阅”,生徒“考语册簿”等“呈监理绅士,核实查验”。[24]1476

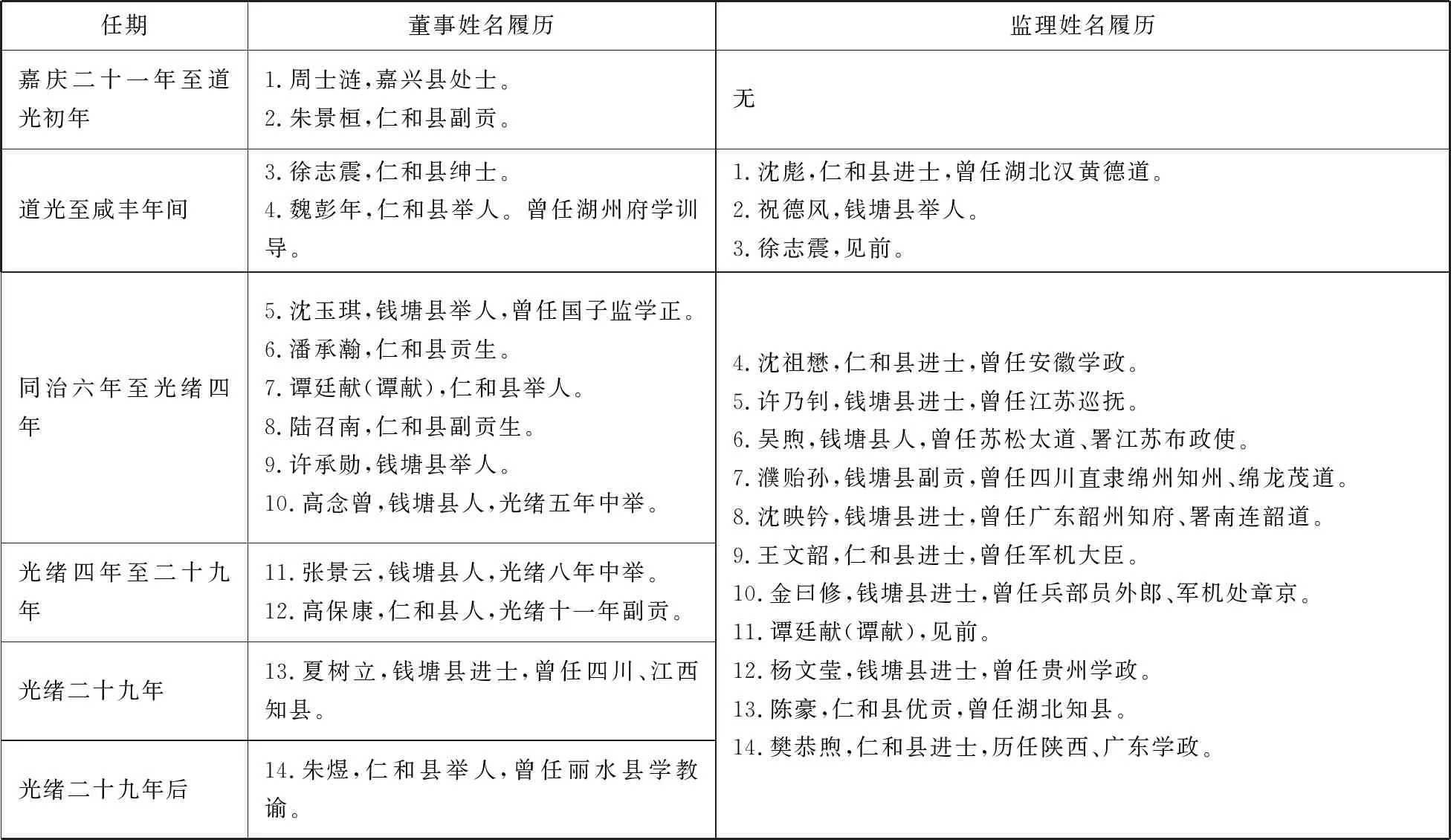

为详明了解,兹先将已知的义塾董理、监理情况列表如下:

表2 宗文义塾董事、监理情况简表

资料来源:《杭嘉义学合志》;《乐善录》卷8;民国《杭州府志》卷113、卷126、卷137、卷146;《清代官员履历档案全编》第28册,第197页;赵统:《南菁书院志》,第146页;《绵阳市政府志》编纂领导小组编纂:《绵阳市政府志》,第146页;咸丰朝《东华续录》卷93;《申报》光绪十一年九月十六日;钟毓龙:《宗文中学办校经过》,第15页。

董事又称董理、塾正,是义塾的直接管理者。如魏彭年“踵徐董厥事”即在徐志震后接管义塾,“督课生徒,不稍宽假”。[6]卷8,63重建后的宗文义塾规定,设董事二名,其一“督察师生,决择去留,综理用度,领款报销”,主要负责行政;其二“校阅课艺,月课季课,背书阅文,及随时督考功课”,主要负责教学。[24]1477

监理绅士则是相对松散的绅士群体,人数不定,其名单与董事有所交叉。但总体来看,董事多是中下层绅士,很少有人具有进士功名或曾任高官。监理则多属“巨绅”,大部分具有进士功名,且多人曾任军机大臣、巡抚、布政使、学政、道员之类的官职。据清末入宗文学堂任教、后长期担任宗文中学校长的钟毓龙称,宗文义塾除“塾正”即董事外,还有“管理义塾之绅士”即监理绅士。“此等绅士,大都由复兴之绅士,推举递嬗而来,犹后之校董也。”他们负责“塾正进退”“塾务之兴革”“与官府往来接洽”等重要事项。[35]15如同治六年宗文义塾重建时,便由许乃钊、沈祖懋出面,呈请官府将原拟用于建设“忠义祠”的房屋拨给宗文义塾。[6]卷1,22光绪二十九宗文义塾更换董事,由樊恭煦、杨文莹和陈豪等主持。[16]换言之,监理是决策者,董事为执行者。

在监理和董事之下,义塾另聘请司事若干,负责办理各项具体事务。同治年间义塾雇请内司事1名、外司事2名。[24]1477此外义塾还雇有差役杂工。如光绪二十九年义塾有“仆人”十余名。[18]

综合经费和管理两方面看,初创时的宗文义塾由民间自筹经费设立,但随后官府予以大力支持,财政资助成为其主要的经费来源。其管理事务则主要由地方绅士负责,并逐渐形成相对成熟的管理模式。总之,至迟于道光年间,宗文义塾已成为“官府出资,绅士管理”的机构,并一直延续到清末。

五、余论

综上所述,与清代大多数义塾“化民成俗”的教育目标不同,宗文义塾严格挑选生徒,聘请优质师资予以精心教育,并补助其生活;教育内容以四书五经、书法和诗文技能为重点,频繁举行考课,追求的目标就是培养科举人才。而从实际情况看,宗文义塾的确在培养科举人才方面成绩突出,显属以科举考试为目标的“精英教育”机构。这一事例提示我们,清代义塾其实具有不同类型,考察时不应一概而论,而应注意区分。

宗文义塾的案例有助于深刻认识江南地区科举人才辈出的原因。明清江南科举之盛冠于全国,清代杭州府考取进士的人数便在全国排名第一。[42]307这种现象与时人重视密不可分。由宗文义塾可见,杭州官绅不惜重资,设立专门机构,为家境贫寒但资质优异的“旧家子弟”提供免费教育及生活补助,这使得不少原本可能因贫辍学的生徒获得继续读书的机会,从而得以在科举考试中出人头地,如曾就读于宗文义塾的探花冯培元、传胪周兰便是其中代表。这类以家境贫寒但资质优异的“旧家子弟”为教育对象的义塾在清代江南地区并非孤例。同治三年浙江海盐县设立崇德里塾,“延师教孝廉之后人无力者”。[43]26晚清苏州绅士谢家福曾创建“儒孤学舍”,“专选长元吴三县学儒孤子弟聪颖寒俭、存志读书者入堂肄业(11)参见民国《吴县志》卷30《公署三》,民国刊本,第8页;潘祖谦编《长元吴丰备义仓全案三续编》卷首,宣统三年刻本,第3页。”。这类做法表明,从基础教育阶段开始,江南地区已采取有效措施,为科举培养源源不断的后备军,这是当地科举人才众多的重要原因。

一般认为,传统基础教育成本低廉。[44]道光年间宗文义塾章程亦提及:“贫户自从蒙师,修金不过千百文,省伊父兄一酒食征逐之费,足支一年。”[10]660即若是想具备粗浅的文字识写能力,学费只相当于一次酒宴的开支。但从宗文义塾的事例看,清代精英教育的成本相当昂贵。道光咸丰年间宗文义塾设5斋,每斋生徒10名,每年仅盐务衙门拨款便达银3 600两。生徒年人均投入不少于银72两。光绪二十九年宗文义塾有生徒60名,总经费洋5 040元,生徒年人均经费为洋84元,可折钱78.288千文。而根据估算,道光年间松江府华亭、娄县地区的男性农民、手工业者和店员年收入为银42~45两。[45]551在光绪中叶的江南农村,五口之家的“温饱型农民”每年家庭生活消费总支出为制钱93千文余。[46]可见哪怕是在素称富庶的江南地区,温饱之家也很难自费承担一名孩子接受精英教育基础阶段的经济成本。

但是,宗文义塾却能通过官府资助的办法,为贫寒士绅家庭的子弟提供免费教育。如前所述,宗文义塾得到官府在经费方面的大力支持,属于“官府出资,绅士管理”的慈善教育机构。它的管理权牢牢掌握在杭州士绅群体手中,受益对象是家境贫寒但资质优异的“旧家子弟”即士绅家庭的子弟,目标是培养科举人才,也就是士绅阶层的预备队。因此,从管理办法、受益对象和培养目标来看,宗文义塾都反映和维护了士绅阶层的价值观念和实际利益,是清代士绅阶层“文化权力”或特权地位的集中体现。[47]93宗文义塾具有士绅阶层“行业互助”的色彩,可以帮助贫寒士绅家庭的子弟继续接受精英教育,努力维持原有的社会地位和上升渠道,是士绅阶层再生产的一种特殊的制度安排(12)阶层再生产指的是父代和子代的阶层地位具有较高的同一性和相似性,父子之间的阶层地位没有发生根本性的变化。参见边燕杰、芦强:《阶层再生产与代际资源传递》,《人民论坛》2014年第2期。。