旅游产业升级、相对贫困线调整与贫困脆弱性研究

郭 舒 王 颖 曹 宁

(1.辽宁大学商学院,辽宁沈阳110036;2.南开大学旅游与服务学院,天津300350)

一、引言

随着全面建成小康社会决胜之年的到来以及旅游精准扶贫实践操作阶段的不断深入,加强旅游减贫效应的持续性和系统性研究是综合考量旅游发展对贫困减缓影响的科学性依据。贫困测度是检验旅游减贫效应的充分条件,利用贫困脆弱性来衡量旅游扶贫的效果是后扶贫时代防治贫困工作的重点;产业升级的速度、农户参与产业升级的程度是影响旅游扶贫效应的主要影响因素,同时也是治理贫困对症下药的依据之一。

(一)具有时序性特征的贫困脆弱性

进入后扶贫时代,脱贫工作对象由绝对贫困群体转向相对贫困群体,工作重点从贫困治理转向贫困防治(何秀荣,2018)〔1〕。作为返贫预警的关键指标,贫困脆弱性是指在风险冲击下,个人或家庭未来福利下降到某一社会公认水平之下的可能性〔2〕。贫困脆弱性指标具有时序性特征,通过当期农户参与扶贫产业发展的情况,判断下期农户陷入贫困的可能。脆弱性研究对衡量脱贫效果和返贫预警具有重要意义。蔡昉(2018)依据残疾、疾病、年老、受教育程度低等导致劳动能力不足的人口特征进行了研究,提出越到最后脱贫的难度越大,越是后脱贫的农户面对各种风险的脆弱性越突出,收入水平接近贫困线的低收入农户,更易受到各种外部冲击出现返贫。该成果重点强调了两方面问题:其一是2020 年全面建成小康社会目标中的扶贫任务是艰巨的攻坚战;其二是2020 年的后扶贫时代重点是研究贫困脆弱性,瞄准相对贫困的低收入人群〔3〕。

(二)旅游产业升级、农户减贫及贫困线调整

旅游是脱贫效果最为显著的产业之一。旅游产业的升级会加速脱贫进程,也可能使当地贫困状况进一步恶化〔4〕。产业升级的速度、农户参与产业升级的程度、产业升级后贫困线的调整,对农户贫困脆弱性指标均产生影响。旅游产业的升级呈现初创期、成长期、稳定期、成熟期依次更替,从低级向高级演进的阶段性特征〔5〕。伴随产业升级,农户紧跟产业变迁、参与产业升级的程度,表现为其就业岗位和收入的变化。产业初级阶段的就业岗位往往是小时工或季节性岗位,发展阶段的岗位相对稳定但对就业者专业技能的要求不断提升。收入变化则表现为收入来源丰富化和总量不断增加。

檀学文(2018)对皖北扶贫县的研究指出产业发展的初级阶段贫困帮扶目标是外生动力为主的脱贫性目标;产业发展的高级阶段帮扶目标是内生动力为主的繁荣性目标。将产业升级的阶段性与扶贫目标的阶段性进行价值衔接〔6〕。徐虹(2019)通过研究陕西省袁家村的案例,进一步提出旅游扶贫目标的时序性梯度模型,表现为经济目标、制度目标、环境目标、文化目标相继加入并不断实现的过程。农户就业的时序性特征表现为,从农户个体经营发展到合作经济发展再到招商引资入股分红的过程〔7〕。杨霞(2013)在研究西部地区旅游流量与构成时发现,只有旅游流流量达到一定规模之后,有消费能力、过夜游等高质量游客增加以后,当地旅游总收入增加效应才明显,贫困家庭的收入才会相应增加。该文同时指出总收入的增加拉高了当地物价,贫困家庭收入存在相对缩水的可能〔8〕。该成果暗示了旅游产业升级对农户贫困脆弱性存在影响,也对在研究中动态调整贫困线提供了启示。

刘祖军(2018)采集了11 省1161 份农户问卷结合国家统计局数据,计量分析了现行精准扶贫政策对我国农村居民绝对收入、相对收入的影响。扶贫项目安排与贫困户选择合理,有助于实现农民绝对收入的增长,但这两个因素对农民相对收入的变动并无显著影响。未来研究与帮扶的重点必须从关心绝对收入增加转变为相对收入状况的改善〔9〕。本文研究结果以及绝对收入与相对收入概念的提出,对于贫困脆弱性识别研究中引入动态贫困线具有重要参考价值。

(三)农户参与度与减贫效果及其影响因子

卢冲(2017)通过对藏区贫困农牧民参与旅游扶贫的意愿及行为研究,揭示了参与程度与扶贫效果的关系,并检验了个体对参与旅游的态度、个体胜任能力、他人支持、个体或家庭特征、参与旅游的资源禀赋是农户参与旅游实现脱贫的重要影响因子〔10〕。熊正贤(2018)采取旅游者消费跟踪法,对流入旅游公司、景区、旅行社的收入以及流入农户自主经营的小餐馆、小客栈、小商店的收入,在农户增收方面的效果做了对比分析,揭示了农户参与旅游产业发展的从业岗位不同则增收与减贫效果不同〔11〕。刘伟(2019)采用类似的农户收入跟踪法,证实了同样结论〔12〕。常洁等人(2019)以四川省小金县墨龙村为例,验证农户参与产业发展是旅游扶贫成效最大化的重要内容和影响因素。决定农户参与程度的因子包括农户旅游生计资本、村域旅游地理资本、区域旅游帮扶资本〔13〕。张侨(2016)在对海南省贫困地区的调查研究中将农户是否有意愿参与旅游和事实上已经参与了旅游项目均作为旅游减贫的重要影响因子〔14〕。值得关注的是,在分析影响农户参与度因子的众多研究成果中,有两个高影响度因子经常被提及,一个是农户亲属对农户参与产业发展进而实现脱贫所发挥的作用〔15-16〕;另一个是农户住房的位置距离车站、码头、村委会、核心景点、主干路等重要地点的位置〔17-20〕。

(四)本文的研究视角与目标

本文以国家级旅游海岛东鹿岛村的农户为研究对象,分别采取三条贫困线标准,在旅游产业升级的三个拐点年份,选取能够反映农户参与旅游发展程度的个体、家庭、社会3 个一级指标,11 个二级指标作为影响因子,测量东鹿岛村农户在产业升级进程中的贫困脆弱性变化;揭示农户参与旅游产业升级的能力对增收、就业进而降低贫困脆弱性所发挥的决定性作用;针对加速脱贫和返贫预警的管理有效性提出对策。

二、研究方法

(一)贫困脆弱性计算公式

测量贫困脆弱性的方法从原理上分为两类:一类是侧重事后判断,目标是对贫困脆弱性高低做出判断,如风险暴露的贫困脆弱性(VER)〔21〕;另一类是事前预测,如基于期望效用的贫困脆弱性(VEU)〔22〕和期望贫困脆弱性(VEP)〔23〕。其中,VEP 对贫困脆弱性内含的解释以及依据当期数据对下期可能性进行测算的原理,与本文研究的目标具有一致性。依据VEP定义及其原理可将某一农户i 在时间t 的贫困脆弱性表示为:

Vi,t表示农户i 在当期时间t 的贫困脆弱性,即农户下一期收入低于某一确定贫困线的概率。yi,t+1为下一期预期福利水平,zt+1表示农户下一期国家标准贫困线或地方选定的省级标准贫困线。因此农户下一期收入可表示为:

yi,t表示农户i 在当期时间t 的收入水平,由Xi,t、α、εi,t共同决定,Xi,t表示对农户i 收入产生影响的因子,α 为各影响因子的权重;εi,t为波动项,其受农户特征变量影响。在此基础上贫困脆弱性公式为:

为使福利水平的分布形式为较为贫困的人群符合帕累托分布;较贫困的人群符合伽马分布;最贫困人群符合对数分布,本文选择收入的自然对数作为因变量,其公式为:

在横断面数据的背景下,εi,t反映了跨时间方差。其假设前提是误差项是随时间独立分布的,而且误差项中不存在序列相关性,即横截面变异性是跨时间变异性的良好代表。由于数据纵向结构足够长,本文使用预期收入的估计值计算农户潜在收入方差的估计值,计算方法是观察到的收入与预期收入的平均平方偏差,其公式为:

公式(5)对收入方差项构建是以预期收入为基础的,而农户特征影响着预期收入,因此农户收入方差隐含地考虑了农户特征。由于农户特征数据具有足够长的纵向结构特点,对农户潜在收入方差的估计可以忽略横截面变化代表时间变化的假设。依据对农户预期收入公式(4)及收入方差项公式(5)的估计,优化公式(3),得到符合最小二乘法〔24〕的贫困脆弱性测量公式:

现有研究对贫困脆弱性阈值的选择也存在差异,Novignon(2012)假设农户下期陷入贫困状态或继续保持贫困状态的概率为50%,选择0.5 作为贫困脆弱性阈值〔25〕。谢玉梅(2019)使用贫困发生率确定阈值选择标准,认为只要高于当地贫困发生率即说明该农户具有高于平均贫困水平地陷入贫困概率,应该被纳入脆弱性范围〔26〕。东鹿岛村相对贫困标准下的贫困发生率为全村范围内收入在后7%左右的低收入人口。本文选择0.5 的脆弱性阈值,并以0.07 做对照参考,分析不同标准下该地农户贫困脆弱性水平。

不同农户在旅游发展的不同阶段上参与到旅游业中,并且随着旅游产业升级的阶段演进,农户的介入程度和福利水平发生相应变化。在对参与旅游发展程度的差异进行赋值时,1999 年及以前即从事旅游接待的农户赋值3,2000—2009 年之间赋值为2,2010—2009 年及以后赋值为1,从未参与赋值为0。同时,采取PSM 稳健性检验,将参与旅游发展的农户设置为处理组,与之对应将未参与旅游发展的样本设置为控制组,在此基础上利用相邻法(Neighbor)、半径法(Radius)以及核心法(Kernel)计算平均处理效应(ATT)。最终结果显示其平均处理效应为-0.0301,即在考虑了参与旅游发展与否的内生性问题的情况下,与未参与旅游发展相比,参与旅游发展更能显著降低农户的贫困脆弱性。

(二)旅游产业升级阶段划分与贫困线选择

本文将1999 年、2009 年、2019 年作为样本地区旅游产业从初创期、成长期、稳定期、升级到成熟期的三个拐点。1999年,样本地区的旅游业发展进入第三年,完成了初创期的简单接待设施投资,进入了为期10 年的成长期。到2009 年,当地旅游直接就业从100 多岗位增加到300 多个,旅游业从成长期过渡到稳定期。2019 年进入成熟期之后,当地旅游直接就业已接近1000 人。不同发展阶段拐点年份贫困线的选择,以当年国家公布的贫困线为基准(标准A),同时以现有标准为基础分别上浮20%(标准B)和40%(标准C)得到两条前瞻性贫困线标准,作对照研究(表1)。

表1 贫困线标准的选择(元)

三、研究数据

(一)数据来源

东鹿岛村是AAAA 级旅游风景区、国家级“美丽乡村示范村”,地处黄海,隶属于辽宁省丹东市。全岛900 多户,人口3600 多人。改革开放前,该岛是年产值不足90 万元,人均收入不足百元的贫困村。1996 年,东鹿岛村成立村集体经济——“丹东东鹿岛村海兴(集团)有限公司”,主营海洋渔业。1999 年,公司开始经营码头客运、环岛旅游、登山探险、近海垂钓等旅游项目,旅游就业岗位超过100 多个。2009 年,旅游直接就业岗位超过300 多个。2018 年,全村实现总产值7.8 亿元,人均收入2.7 万元。岛上直接参与旅游业的农户343 户,包括村集体旅游公司就业64 户,有工商登记的民宿、渔家乐248 户以及季节性零售、季节性受雇等形式参与旅游经营的农户95 户。此外,向旅游经营者销售海产品、烟花爆竹、蔬菜水果、肉禽蛋奶以及提供布草清洗、垃圾清运等间接旅游业农户约300 多户。

本课题组于2019 年10 月至11 月之间对东鹿岛村进行入户访谈调研和历史档案查阅,采集访谈记录170 份,占直接参与旅游业农户的41.77%。为提高数据真实性和有效性,减少因受访者文化程度、隐私顾虑及方言差异等因素的干扰,调查用逐户访谈代替发放问卷;每户访谈都由经过培训的老师或研究生两人执行;向受访者展示与题项对应的照片和视频,帮助受访者对题项增加理解;两名访谈者斟酌受访者所表达的真实意思之后,当场填写访谈笔记;设置了3 组前后呼应测试矛盾性答案的题项。在剔除问卷信息不全及矛盾样本后,有效问卷数量为167 份,样本有效率达98.24%。

(二)变量解释与描述性统计

本文贫困脆弱性影响因素指标体系充分借鉴了现有成果〔27-29〕,包括个体层面(性别、年龄、受教育程度)、家庭层面(家庭规模、学龄人口占比、因病丧失劳动能力人口占比、亲属中有无干部)和社会层面(流转后土地、所处产业升级阶段、是否参与旅游、距离重要节点远近)3 个一级指标,并根据农户参与产业升级的条件和能力对二级指标进行了赋权解释。

描述性统计(表2)显示,2019 年东鹿岛村农户人均收入为14088.78 元,远高于国家标准线,旅游产业发展已经进入成熟阶段。但其标准差较大,说明农户之间的收入差距较大。与1999 年旅游业起步之初东鹿岛村家庭人均收入为5815.29 元相比可以看出,20 多年的旅游发展从根本上提高了东鹿岛村农户整体收入。从受教育程度来看,受访对象的受教育程度均值1.78,受访对象的文化程度集中分布在小学文化与初中文化两个层面,而高中及以上的受教育程度人群较少。其中,受访农户家庭的学龄人口占比15.86%,表明在家庭总规模均值为4.47 的前提下,几乎每户都有一名学龄人口。较高地受教育水平为未来贫困脆弱性降低提供了保障,但学龄家庭成员对当期脱贫速度有延缓作用。原始土地面积均值为0.01 亩符合岛上没有耕地,部分农户宅基地中的自留用地从事极少量种植的实际情况。在其他地方,土地流转集中使用,提高效率后反哺农户的做法,在岛上有与之类似的形式,即农户的近海作业权被集中起来,由村集体组织农户经营,安排就业并实现增收。是否参与旅游业选项的均值为0.71,在167 名受访农户中有70%的家庭在当地旅游业中已获得稳定就业岗位,旅游业收入成为农户家庭收入结构的重要组成部分。

表2 描述性统计结果

四、实证分析

(一)旅游产业升级、贫困动态性特征与贫困脆弱性测量

表3 显示了产业升级过程中的贫困动态特征。在采用国家贫困线(标准A)的条件下,东鹿岛村贫困的动态特征表现为,在旅游产业发展的20 年期间,经历过暂时性贫困的农户占17.37%,经历过较长时间贫困的农户占5.39%。贫困线标准上浮20%,动态贫困的农户比例增加并不明显;贫困线标准上浮40%,陷入暂时性贫困的农户比例增幅较少,陷入长期贫困的农户比例增幅明显。

表3 对绝对贫困比率的统计,反映了旅游产业升级降低了绝对贫困农户数量的总体趋势。旅游产业初创期的绝对贫困农户比率为20.96%,发展期为5.99%,再到稳定期下降到了1.80%。以2019 年数据为基准,如果将贫困线标准上浮20%,绝对贫困农户比率将从现在的1.80%增加到4.19%。

表3 显示了以0.5 和0.07 作为脆弱性阈值进行对比的农户在产业升级不同阶段的贫困脆弱性测量结果。总体规律表现为,阈值不变、标准线不变的前提下,无论选择何种阈值或贫困线,随着产业升级的阶段化演进,农户在下期陷入贫困的可能性均呈下降趋势。以目前国际通用的0.5 阈值测算旅游产业成熟期的2019 年的贫困脆弱性,如果采用国家贫困线,有1.20%的农户在下期有陷入贫困的可能,即现有贫困农户继续贫困或临近贫困的低收入农户有返贫可能。贫困线上浮20%,返贫预警的农户比例仍然是1.20%;上浮40%,返贫预警的农户比例为1.80%。如采用比较严格的用于衡量较为富裕地区的0.07 阈值测算,2019 年样本地贫困脆弱性比率为1.80%,上浮贫困线20%、40%后,脆弱性比率均上升至4.91%,即更多农户被纳入返贫预警与重点帮扶的视野。盯准贫困脆弱性的返贫预警管理应同时考虑测算阈值选择与缓慢调高贫困线或加速调高贫困线的动态关系。

表3 1999-2019 年贫困动态性特征、绝对贫困与贫困脆弱性比率(%)

(二)旅游产业升级对农户增收与缓解贫困脆弱性的影响

随着旅游产业从低级阶段演进到高级阶段,农户增收的形态从非充分就业增收过渡到充分就业增收。与旅游产业升级的初创期、成长期、稳定期、成熟期相对应的增收原因分别是非充分就业增收(零工、出租)、主动择业增收(主观意愿和客观能力)、持续性岗位增收(以渔养旅、个体经营)、技术性岗位增收(经营丰富化、岗位专业化)。在初创期,农户收入主要来自向旅游者售卖农产品或海产品,为较大规模的渔家乐打零工,出租房屋等非充分就业岗位。在成长期,旅游产业发展迅速,农户的收入来源较多,通过旅游获得增收的数额不高,但是比其他阶段容易而且迅速。在稳定期,旅游业对渔业淡季的缓解作用逐渐显露。景点防火、码头维护、船票服务、运输服务、度假服务、餐饮服务、网络定制等岗位提供的收入,缓解了季节对收入变动的影响,保证了农户收入的持续性。在成熟期旅游产业提供的增收来源仍然丰富,新进入旅游业的农户可以比较容易地实现增收,而进入时间较长农户的收入构成相对稳定,经营丰富化和岗位专业化的增收效果明显。

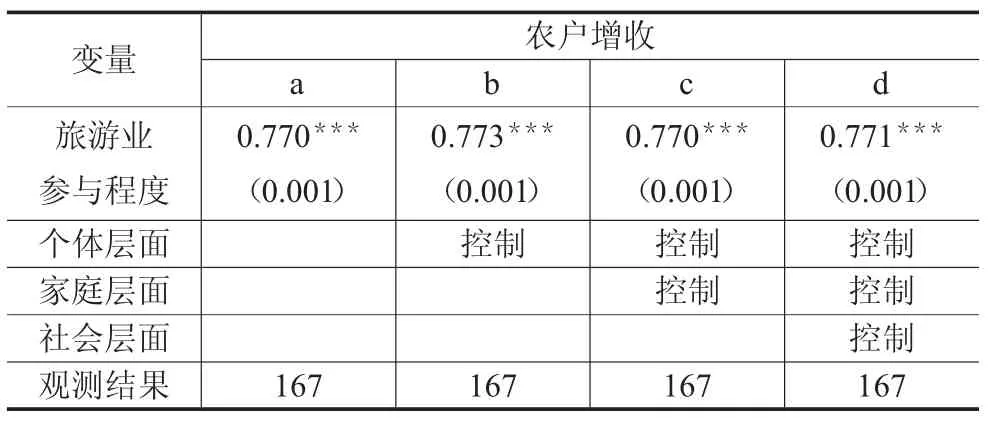

表4 旅游参与程度与农户增收

表4 显示参与旅游产业升级获得收入增加的平均概率为77.1%,受教育程度、性别、年龄对收入增加的影响非常显著。岛上居民男性获取收入的能力明显高于女性。“受教育程度”是高影响因子。相较于受教育程度低的农户,受教育程度高的农户陷入贫困的概率较低,即受教育程度在1%的显著性水平下负向影响农户陷入贫困的概率。“家庭人口总规模”“学龄人口占比”“因病丧失劳动能力人口占比”对农户增收的影响存在抵消效应。人口多增收可能性增加,同时三个变量均使家庭支出水平提高,学龄人口少预示农户未来存在加速性脱贫可能。“亲属中有无干部”对增收影响不明显,社会资本越多的农户可获取的信息、资金、人力、技术较多,提高了增收可能性,但此类农户的各种补贴有所减少。“是否参与旅游业”指标显示,所处的产业发展阶段越高,农户参与旅游发展时间越长,陷入贫困的可能性越小。“距离重要节点远近”指标显示,在产业发展的低级阶段,距离重要节点越近,农户陷入贫困的可能性越低。进入产业发展的高级阶段,地理位置次优的部分农户参与旅游发展的可能性增加,实现了增收并降低了脆弱性。

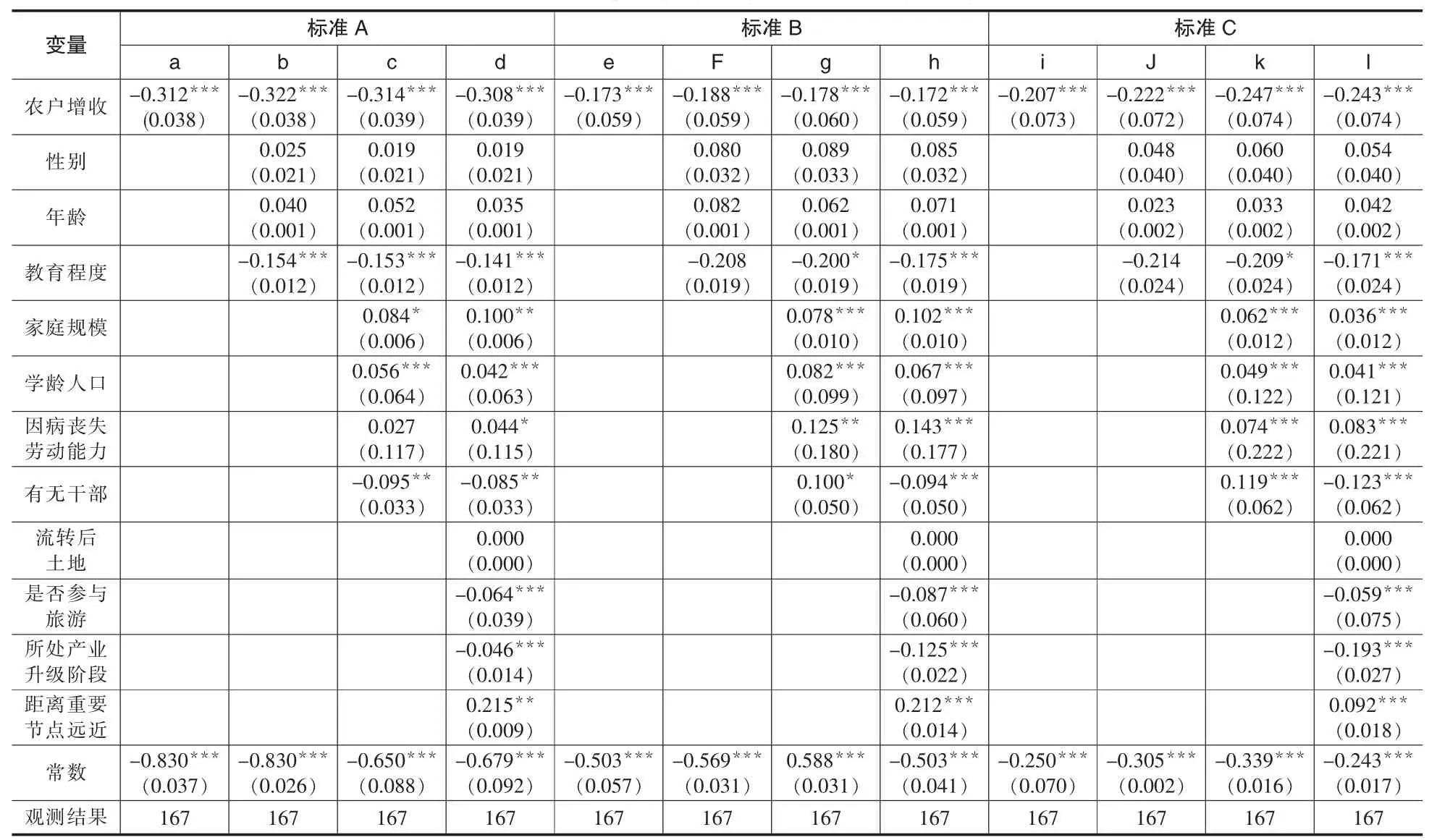

在标准A、标准B、标准C 三条贫困线下,农户增收均不同程度地减缓了贫困脆弱性(表5)。其中方程a、b、c、d 分别是以标准A 作为衡量农户陷入贫困可能性的回归结果。方程a 显示在不存在控制变量的情况下,农户增收降低其贫困脆弱性。方程b、c、d 是引入11 个控制变量降低内生性干扰后的回归结果。方程d 表明农户增收在1%显著性水平下负向影响农户贫困脆弱性,农户收入的增加使陷入贫困的概率下降了30.80%。不同贫困线均显示出一些变量具有显著的高影响因子特征。譬如在标准A 条件下,“距离重要节点距离”“有无亲属担任干部”“农户受教育程度”分别使农户陷入贫困脆弱性的概率降低21.5%、15.40%和9.50%。

(三)旅游产业升级对农户就业与缓解贫困脆弱性的影响

在东鹿岛村,个体农户参与旅游的就业形式具有阶段性演进特征,农户整体上的就业情况呈现出不同阶段、不同类型的就业形式并存的特征,即渔民自给自足岗位、个体经营岗位、薪酬岗位并存。随着旅游产业升级,三个层次岗位存在依次晋升的变化规律,后两类岗位的数量从无到有、不断增加。表6 显示了旅游就业与农户贫困脆弱性显著负向相关。旅游就业降低农户贫困脆弱性的概率在7.10%~16.10%之间。就业对缓解贫困脆弱性作用力大小取决于就业岗位的类型和收入统计口径的调整。

从就业岗位的类型看,在旅游产业升级演进中,农户凭借个体层面因素中的年龄优势、受教育水平优势和性别优势(男性为主),能够比较容易获得自给自足岗位、个体经营岗位并取得收入。不同农户这部分收入的数额差别很大,但收入类型丰富。薪酬类就业岗位相较于自给自足岗位、个体经营岗位,所提供的收入更稳定,更有利于减少旅游季节性波动带来的收入不确定性影响,对降低贫困脆弱性作用更明显。目前,薪酬岗位主要有村集体经济、外来投资商、渔家乐升级后的民宿与大型餐饮娱乐或度假企业提供的岗位。个体层面因素对农户能否获得薪酬类就业岗位影响不大,而家庭层面因素“亲属中有无干部”与社会层面因素“居住位置距离重要节点远近”所起作用很大。

表5 农户增收与脆弱性缓解的基准回归结果

从统计口径看,自给自足岗位、个体经营岗位获取的收入,比如房屋租金、入股分红、向旅游者或渔家乐贩卖海产品等自给自足或个体经营取得的收入,在统计中没有纳入严格意义上的就业收入,而是列入“财产性收入”和“家庭经营性收入”中,在数据显示上“降低了”旅游就业对缓解贫困脆弱性的贡献。

表6 旅游就业与贫困脆弱性

五、结论与启示

本文研究发现:1.随着产业升级样本地区绝对贫困农户比例呈现加速下降趋势。产业升级降低了贫困脆弱性,目前东鹿岛村贫困脆弱性比率控制良好,并且调高贫困线20%脆弱性比率保持不变,为相对贫困的贫困线标准调整提供了比较大的空间。2.参与旅游产业升级获得收入增加的平均概率为77.1%,受教育程度、性别、年龄对收入增加的影响非常显著。3.农户收入的增加使陷入贫困的概率下降了30.80%,“距离重要节点距离”“有无亲属担任干部”“农户受教育程度”对此影响显著。4.旅游就业降低农户贫困脆弱性的概率在7.10%~16.10%之间,就业对缓解贫困脆弱性作用力大小取决于就业岗位的类型和收入统计口径的调整。扶贫效果好的、相对稳定的薪酬类岗位的就业依赖家庭成员社会关系和居住位置具有“区位优势”。5.产业升级使收入构成丰富化得到验证。农户积极参与对产业升级存在正相关性得到间接验证。

农户帮扶、产业升级和贫困线选择方面的启示如下:

第一,通过扶志、扶智,提高农户持续参与产业升级能力。性别(男性)、家属中干部人数、居住位置作为显著性影响因子,提示精准扶贫要瞄准女性,提高其受教育水平,通过帮扶改变传统观念,使其提高主动就业实现家庭增收意愿和能力;瞄准家属中没有干部的农户和居住位置处于“区位劣势”的农户,帮助其获得稳定的就业岗位和收入来源,增加抵抗不确定风险的能力。第二,扩大吸纳本地人就业数量,要作为评价产业升级效果的重要观测指标。第三,由于产业升级的不同阶段贫困线调整对贫困脆弱性的影响不同,特别在产业升级的不同阶段,农户的贫困脆弱性对贫困线缓慢调高或快速调高的敏感程度不同,为动态贫困线的选择提供了管理启示。