围血液透析期护理干预对血液透析患者透析器及管路凝血的影响分析

曾璐玲

(广东省惠州市惠东县人民医院血液净化中心,广东 惠州 516300)

血液透析主要针对慢性肾功能衰竭患者,在顺利的血液透析治疗下,有70%及以上的患者,可获得五年以上的生存期。安全有效的抗凝方案是血液透析得以顺利进行的关键。本研究在围血液透析期配合针对性的护理干预措施。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2018年03月~2019年01月我院血液透析者总计180例,对照组(90例)男52例,女38例,年龄23~79岁,平均(57.3±3.5)岁,病程0.9~5.7年,平均(3.1±0.5)年,平均透析时间(2.8±0.5)年。常规组(90例)男37例,女34例,年龄22~75岁,平均(56.9±3.3)岁,病程0.8~5.9年,平均(3.2±0.4)年,平均透析时间(2.5±0.4)年。一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:需行血液透析;18周岁以上;于我院行治疗;临床资料完整;可配合调查。排除标准:活动性风湿性疾病;精神异常;合并急慢性感染性疾病;长期糖皮质激素使用者;出血倾向;沟通障碍;血液透析禁忌症者。

1.2 方法

常规组:密切观察,及时处理情况,密切机器运转情况,监视及时排除故障。对照组针对性护理方案:①上机前:与患者密切交谈,疏导不良负性情绪,仔细检查机器各路管道。适量用1000 mL肝素盐水预充,保留透析器及管路内数分钟。②上机时:采取生理盐水快速的速度滴注,必要时可以选择输入浓缩红细胞,以达到较好的补充血容的作用,以减少血流速度缓慢;保护好血管;观察在患者所存在的管道内是否发生有异常;密切观察透析器及管路颜色变化,必要时利用生理盐水定时冲洗管路;检查患者是否存在不适反应,并观察患者的透析器及管路颜色,判断是否有血栓形成、变硬以及静脉压是否升高。③下机:透析结束后采用相同单位的鱼精蛋白中和;透析结束24h后进行局部湿热敷。

1.3 评价标准

记录两组透析器与管路凝血发生情况,无凝血或数条纤维凝血为0级;部分凝血或成束纤维凝血为Ⅰ级;严重凝血,或半数以上纤维凝血为Ⅱ级;需要更换透析器为Ⅲ级。凝血发生率=(Ⅱ级+Ⅲ级)/总数×100%。护理干预前、后凝血功能指标。所有检测均在采取血液标本后2 h内完成。我院检测标准:PT:11~14 s;APTT:25~37 s;TT:12-16s;FBG:2~4 g/L。

1.4 统计学方法

2 结 果

2.1 两组患者透析器及管路凝血结果比较

护理干预后,对照组患者透析器及管路凝血发生率为2.22%,常规组为18.89%,差异有统计学意义(P<0.05)。

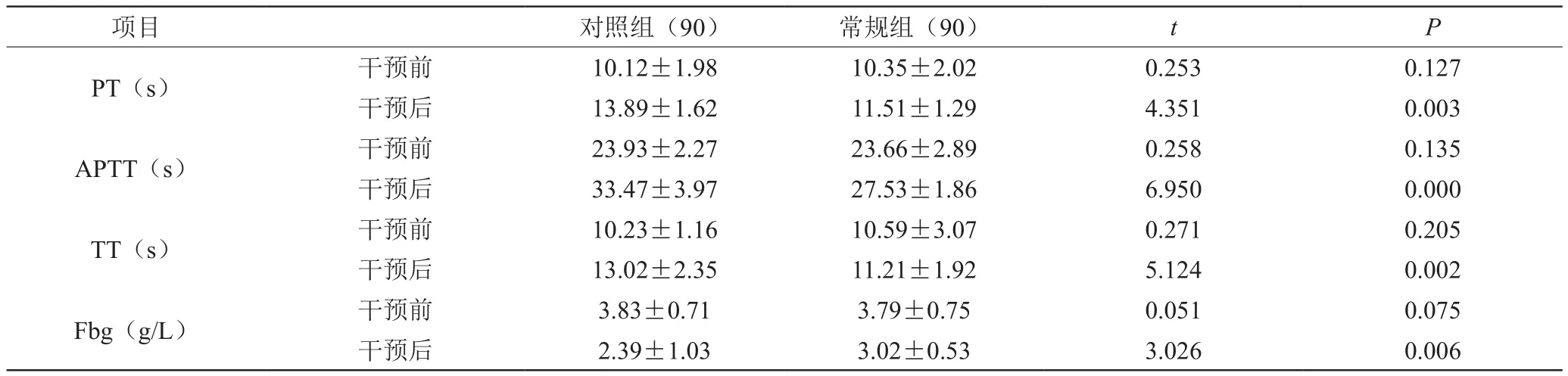

2.2 两组患者护理干预前、后凝血功能指标比较

在护理干预前,两组患者凝血功能各项指标相比,差异无统计学意义(P>0.05)。在护理干预后对照组患者各项凝血指标明显优于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组患者护理干预前、后凝血功能指标比较()

表1 两组患者护理干预前、后凝血功能指标比较()

项目 对照组(90) 常规组(90) t P PT(s) 干预前 10.12±1.98 10.35±2.02 0.253 0.127干预后 13.89±1.62 11.51±1.29 4.351 0.003 APTT(s) 干预前 23.93±2.27 23.66±2.89 0.258 0.135干预后 33.47±3.97 27.53±1.86 6.950 0.000 TT(s) 干预前 10.23±1.16 10.59±3.07 0.271 0.205干预后 13.02±2.35 11.21±1.92 5.124 0.002 Fbg(g/L) 干预前 3.83±0.71 3.79±0.75 0.051 0.075干预后 2.39±1.03 3.02±0.53 3.026 0.006

3 讨 论

血液透析专业性强、风险大,护理人员在围血液透析过程中的安全性起到关键作用,因此应加强细节护理,降低凝血事件发生[1]。在上机前严密的检查通路是否通畅;上机后密切注意在血流量达不到所需值时,排查每个环节,尤其是管路部分,对若管路反折应将其摆顺[2];通路不畅及时重新选择血管,同时不停血泵[3];保持充足血流量及循环通路畅通;下机前对患者进行严密的检查,并嘱患者保护穿刺血管[4]。本研究中,护理干预后,对照组患者透析器及管路凝血发生率为2.22%,常规组为18.89%,差异有统计学意义(P<0.05)。可见采取针对性护理干预,可明显减少围血液透析期患者透析器及管路凝血的发生率。在护理干预后对照组患者各项凝血指标明显优于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。在围血液透析期患者中,采取针对性护理干预,可明显改善患者凝血功能中各项指标。

在围血液透析期采取针对性的护理干预措施,可明显减少透析器及管路凝血率改善凝血功能指标,效果理想。