基于黄河鲤栖息地水文-生态响应关系的黄河下游生态流量研究

王瑞玲,黄锦辉,葛 雷,冯慧娟,李若男,沈红保

(1.黄河水资源保护科学研究院,河南 郑州 450003;2.水利部水利水电规划设计总院,北京 100120;3.中国科学院 生态环境研究中心,北京 100120;4.中国水产科学研究院 黄河水产研究所,陕西 西安 710086)

1 研究背景

河湖生态流量确定是水资源开发利用、节约保护、配置调度管理的重要基础性工作。建立水文情势改变-生态响应定量关系是环境流(生态流量)理论发展的方向[1-4],但当前在我国生态流量研究中的基础性课题,诸如水分-生态耦合作用机理、生态目标的合理确定等得不到科学辨识[5-7],难以反映水文变化与生态响应关系[1],使得生态流量相关研究较难满足竞争条件下水资源科学配置与管理实践需求。栖息地模拟法根据指示物种生态习性,建立河川径流与生物栖息地定量关系,探求生态流量[8-10]。与其他方法相比,该方法从生物角度出发,研究生物本身对生境要求,通过模拟目标生物各生命阶段栖息地随流量变化计算生态流量,具有扎实生物学基础[11-14]。本文根据黄河下游指示物种对水力条件需求,将水力学模型和生物信息模型结合,构建多泥沙河流栖息地模型,揭示河川径流与指示物种栖息地响应关系,解决黄河生态流量研究中的核心问题。

黄河流域属于资源性缺水地区,生活、生产和生态用水矛盾极为尖锐,黄河下游是黄河洪水灾害、水资源供需矛盾及河道断流威胁最严重河段。该河段河势游荡多变且主流摆动频繁,形成了特殊生境条件,为保护鱼类和珍稀鸟类觅食产卵等提供了栖息地,分布有5处国家及省级自然保护区、2处国家级水产种质资源保护区,具有重要保护价值。受气候变化和流域人类活动影响,黄河水资源量近年来呈持续减少态势,下游生态水量被挤占现象严重。“黄河流域生态保护和高质量发展”国家战略明确要求做好下游及河口生态保护工作,下游生态水量科学确定和配置保障迫切。本次选择黄河下游为典型河段,开展黄河指示物种生态习性及需水规律研究,科学确定黄河下游生态流量,为水资源管理与生态调度提供技术支撑。

2 指示物种生态习性及栖息生境

2.1 指示物种选择鱼类是水生生态系统中的顶级群落,对其他类群的存在和丰度起着重要作用,对河流生态系统具有特殊作用[15-16],鱼类群落结构的变化能够全面和直接反映水体生物群落与水质状况的整体变化信息[17],鱼类群体对河流的水文条件如流速、水温、水深等变化十分敏感[11]。因此,鱼类是推求生态需水较适宜的指示物种[9-11]。

鱼类栖息地规模和数量是黄河水生态系统良性维持的重要标志之一[18],本研究选择黄河指示鱼类作为栖息地模拟和生态流量研究对象。参考相关研究[19],选择具有重要保护价值、在区系组成及生态习性上具有代表性、在研究河段具有可捕获性、可开展生物学观测的黄河鲤作为生态流量研究对象。黄河鲤属于鱼纲、鲤形目、鲤科,因产于黄河而得名,为中国四大淡水名鱼[20],具有重要文化、遗传育种等价值。黄河鲤主要分布在黄河宁蒙、小北干流、下游等平原河段,曾是流域最重要淡水经济鱼类之一,但1980年代以来,受黄河水量减少、水质污染、过度捕捞等影响,黄河鲤资源已明显衰退,鱼类群落趋于低龄化、小型化,近年来随着黄河水量调度、禁渔等活动实施,黄河下游黄河鲤栖息生境及物种资源得到一定程度恢复。

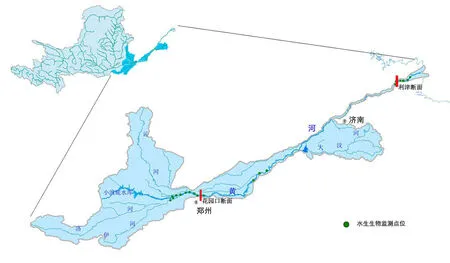

2.2 黄河鲤生态习性野外观测本次以花园口、利津两河段为重点对黄河鲤生物因子和生境因子进行系统同步调查(图1)。调查时间为2010—2011年、2015—2016年、2017—2019年,调查时段以鱼类繁殖期(4—6月)为重点、涵盖整个生物学周期;调查因子为鱼类种类、数量、繁殖特性等生物因子,及栖息地流速、水深、温度、岸边地形等生境因子。

图1 黄河下游及鱼类监测布点分布

(1)黄河鲤生命周期。根据野外调查,结合鲤鱼个体发育史和生长阶段季节划分,得到黄河下游黄河鲤生命阶段周期性表(详见表1)。黄河鲤鱼个体发育史大致可以分为胚胎期、仔鱼期、稚鱼期、幼鱼期和成鱼期等几个时期,其中胚胎期(卵)、仔鱼和稚鱼三个发育阶段称为鱼类早期生活史,是鱼类生命周期中最为脆弱和重要的阶段[21],对鱼类自然资源和物种资源保护具有重要意义,该时期生态需水及生态因子研究在国内外受到广泛重视[9],本研究重点关注黄河鲤早期生活史阶段生态习性及径流条件需求。

(2)黄河鲤栖息习性。黄河鲤鱼属于底栖杂食性鱼类,常栖息于流速缓慢的松软河底或者水草丛生的浅水区。春季是黄河鲤繁殖季节,产卵场主要分布于流速缓慢的岸边、河心洲、河道转弯处等;夏秋季节是黄河鲤生长期,卵化后幼鱼一般到河面宽阔、水流平稳、饵料丰富区域生长发育,索饵场分布于浅水水草丛生处的嫩滩湿地;冬季黄河鲤基本处于半戚眠停食状况,河床中大坑深槽以及闸涵附近深水区是其理想越冬场。

表1 黄河下游黄河鲤生命阶段周期表

(3)黄河鲤繁殖特性。黄河下游黄河鲤产卵时间为每年的4—6月份,要有较为适宜的产卵条件,如水温、鱼卵附着物等,属分批产卵鱼类,繁殖期一般延续2个月左右。黄河鲤产黏性卵,卵孵化时间约需3~7 d,刚孵出的鱼苗头部悬附在水草等附着物上,前3天完全靠卵黄囊维持,第4天逐渐离开水草主动摄食,产卵孵化后鱼苗需要有3~4 d稳定水流过程。

分析2010—2018年观测数据和1980年代调查结果[22],黄河小浪底水库运用前,花园口段黄河鲤产卵时间为每年4月上中旬,坊间有柳絮落地鱼摆籽说法。小浪底水库运用后,受水库低温水下泄影响,产卵时间推迟至5月上中旬,晚于利津河段;利津河段距离小浪底水库较远,其产卵时间不受小浪底水库低温水下泄影响,仍为5月上旬。

2.3 黄河鲤生态习性实验室模拟为进一步研究黄河鲤繁殖产卵习性及对径流条件需求,开展黄河鲤生态习性实验室模拟。

(1)开展小脉冲洪水对亲鱼产卵刺激实验,研究小脉冲洪水对亲鱼产卵生态效应。实验对象为黄河鲤鱼性成熟到Ⅴ期的亲鱼,设置一个对照组和一个实验组,每组10 尾亲鱼。对照组为静水条件,实验组为脉冲洪水条件,每隔1 h施于一定流速的水流刺激,共实施5次。根据实验结果,小脉冲洪水对黄河鲤亲鱼产卵不是必要条件,但一定水流刺激可以促进亲鱼产卵。在野外环境因子不确定情况下,小脉冲洪水可缩短黄河鲤产卵时间,提高亲鱼产卵率以及鱼苗成活率。

(2)开展流速对鱼苗影响实验,研究鱼苗对水流的适应条件。实验对象为采集于河道孵化7~10 d、体长为1.5 cm的鲤鱼鱼苗。根据实验结果,观察鱼苗刚好可以顶水游动而不被冲走的速度为0.15 m/s,鱼苗失去自由游动被冲走的速度为0.23 m/s。由于实验鱼苗采自野外,实验室环境改变会对实验产生一定影响,所得数值仅作为衡量鱼苗能否生存活动的参考值,其真实值可能略高于实验值约0.15 m/s。

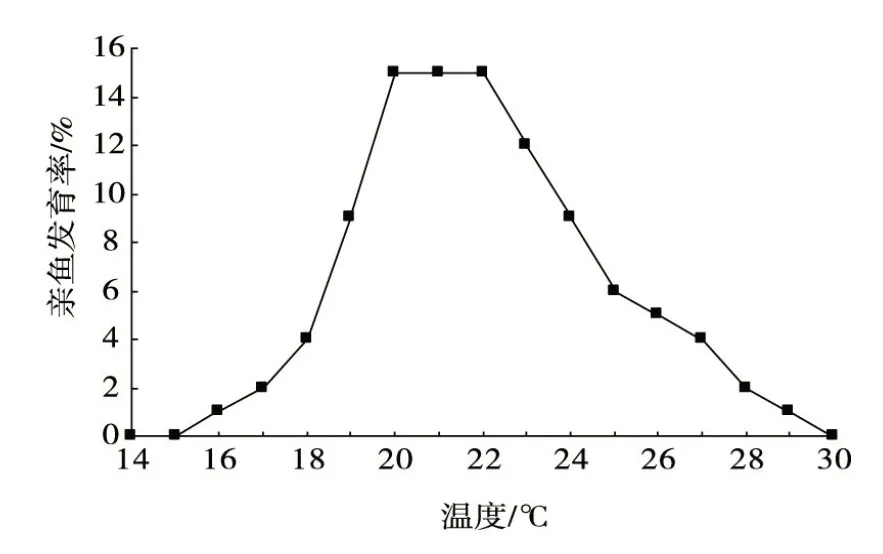

(3)开展温度对鱼类孵化影响实验,研究温度对亲鱼性腺发育、亲鱼排卵以及卵质量影响。设置5个梯度温度对亲鱼发育和鱼类孵化进行实验,结果表明,水温是黄河鲤产卵的极为重要因素,水温达到18 ℃是鱼类正常孵化的必要条件,水温>18 ℃时,其孵化率、成活率和出苗率将大幅度提高。

2.4 黄河鲤栖息地生境条件确定根据2010—2018年黄河下游鱼类生态习性及栖息生境同步调查结果,结合黄河鲤生态习性实验室模拟,参考其他相关研究和调查成果[22-25],对黄河鲤栖息地生境因子进行系统分析,以繁殖期为重点建立了黄河鲤出现频率与径流条件等相关关系曲线。

(1)繁殖期。繁殖期指鱼类早期生活史阶段(4—6月),是鱼类生命周期中最为敏感、生境条件要求最为严格的阶段。

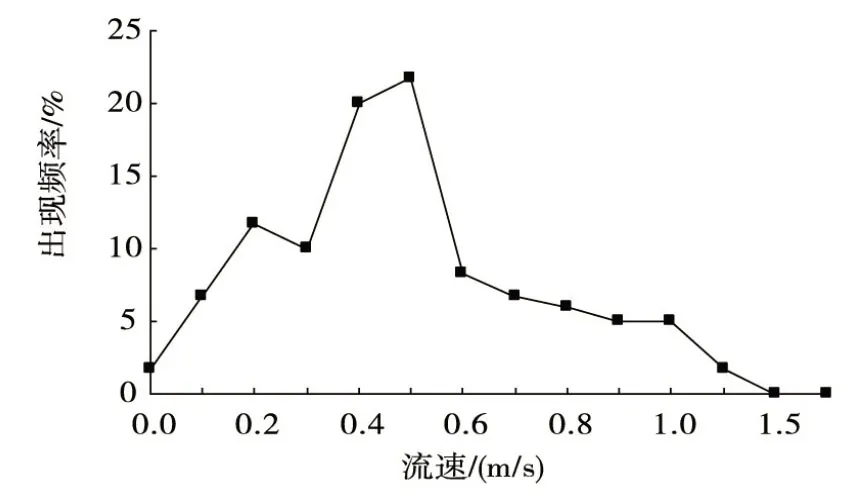

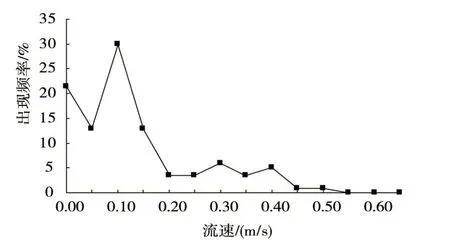

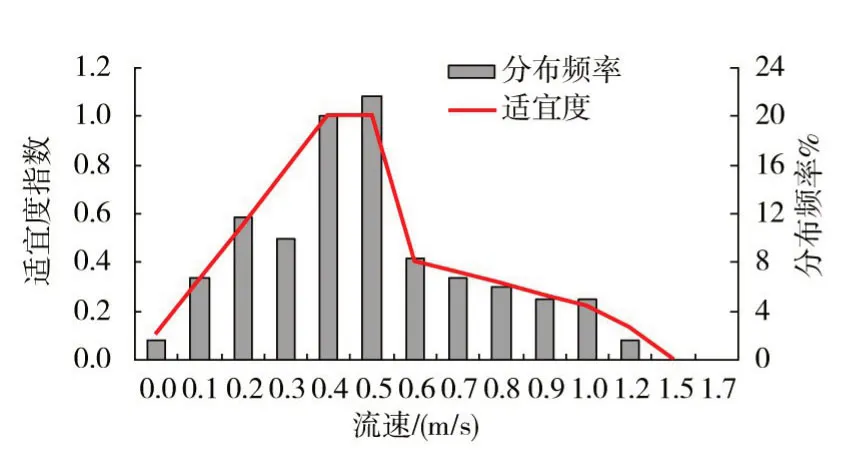

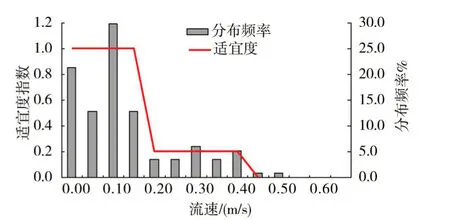

①流速:根据黄河鲤亲鱼、鱼苗出现频率与流速相关关系曲线(图2—3),综合模拟实验结果,亲鱼栖息地的流速范围为0~1.2 m/s,其中85%个体分布于流速0.1~0.7 m/s水域;鱼苗要求流速不宜太大,静水或者微流速即可,适宜流速是0~0.15 m/s。

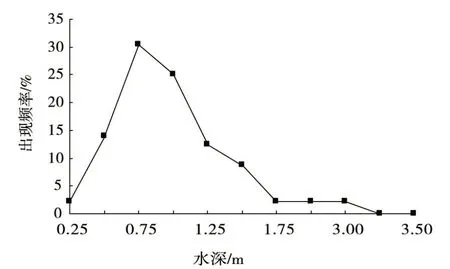

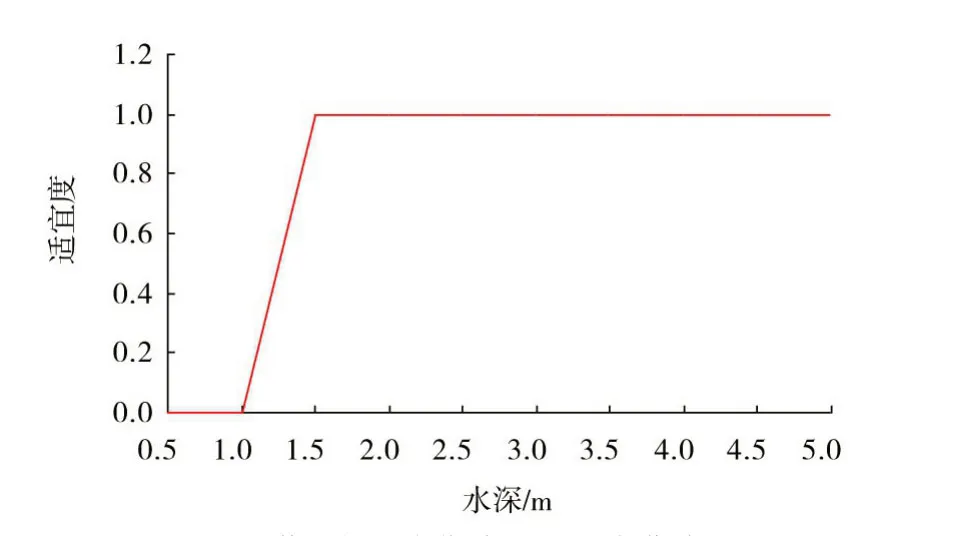

②水深:根据黄河鲤亲鱼出现频率与水深相关关系曲线(图4),亲鱼栖息地水深范围为0.25~3.0 m,其中80%的个体分布于水深为0.5~1.25 m之间水域;鱼苗对水深要求不太严格,范围为0.2~1.5 m即可,但要求产卵场水位不能波动太大,需保持一段时间稳定,否则影响鱼苗孵化及正常生长。

③水温:在不同温度下亲鱼发育不同(图5),亲鱼性腺开始发育的水温为17~18 ℃,繁殖水温为18~28 ℃,适宜水温为19~24 ℃。

图2 黄河鲤亲鱼流速范围频率分布

图3 黄河鲤鱼苗流速范围频率分布

图4 黄河鲤亲鱼水深范围频率分布

图5 黄河鲤胚胎发育与温度关系

④水质:根据野外调查,黄河水域Ⅲ类水质基本可以满足鱼类繁殖需要,水质恶化将影响鱼类产卵和孵化。但水动力条件改变,水域功能也将发生改变,比如Ⅲ类水体从流水改变为静水环境,黄河鲤则不能正常孵化出鱼苗。

⑤水面宽:黄河鲤产卵对河流水面宽无具体要求,但其产卵场一般分布在水草丰富敞水区,根据实践经验和监测结果,黄河鲤产卵场一般要求水面宽>50 m。

(2)生长期。黄河鲤生长期一般为7—10月份,食物因素是其生长期主要限制因素,一定量级的洪水对黄河鲤类生长至关重要,黄河鲤靠漫滩洪水到食物丰富的嫩滩湿地觅食,湿地依靠漫滩洪水得到充足水分补给,为黄河鲤提供丰富食物。根据野外调查结果,参考相关研究成果[26-27],要保证湿地及鱼类索饵场一定规模,需要有1~2次一定量级淹及嫩滩洪水,时间不少于7~10 d。

(3)越冬期。黄河鲤越冬期一般为11月至次年3月,水温是其越冬期栖息环境的主要限制因素,水深是影响河流水温梯度分布的重要因子。黄河鲤越冬期要求水深大于1.5~2 m,越冬期活动范围很有限,对栖息地规模要求不大。

3 河流栖息地模型构建及模拟分析

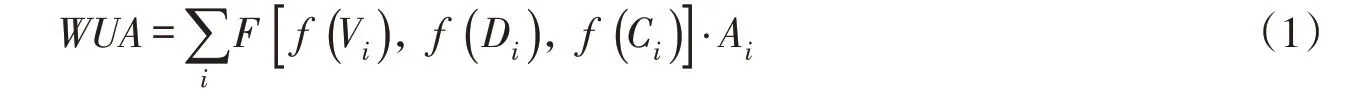

3.1 栖息地模型原理及表述栖息地模型由水动力学模型与栖息地适宜度指数耦合而成[14,28-30]。栖息地模型基本原理是根据指示物种生活史对水力条件需求(流速、水深等),建立栖息地适宜度指数;运用水动力学模型,开展不同流量下流场分布模拟;应用空间分析技术将指示物种栖息地适宜度指数耦合到水力计算单元中,进而推求不同流量下指示物种适宜栖息地面积及分布,建立河川径流与指示物种栖息地面积之间的定量关系曲线,通过关系曲线获得指示物种对应的适宜流量,作为确定生态流量时的参考依据[1]。其中适宜栖息地面积是指加权可利用面积,其计算公式如下:

式中:Ai为研究河段第i个网格的水域面积;F[]为第i个网格的组合适宜度指数,可以用乘积法、几何平均法、最小值法、加权平均法等进行计算;f(Vi)、f(Di)、f(Ci)分别为第i个网格的流速、水深、河床底质等适宜度指数。

3.2 模型构建河段选择根据2010—2018年黄河下游鱼类及栖息地调查结果,黄河鲤产卵场主要分布在花园口、高村、利津等河段,其中花园口、利津两个河段产卵场位置相对比较稳定,有河心洲、嫩滩、岸边植被分布,是黄河鲤重要产卵场及索饵场、越冬场,分布有水文控制断面和生态调度断面,是本次河流栖息地模型构建河段。其中花园口河段产卵场位于伊洛河入黄口下游约5 km,代表水文断面是花园口,为中下游控制断面;利津河段产卵场位于利津浮桥上游2 km 至下游1 km,代表水文断面是利津,为入海水量控制断面。

3.3 模拟时段与因子选择河流栖息地模型模拟重点时段是产卵期(4—6月),同时兼顾越冬期(11月—次年3月)。黄河鲤繁殖栖息生境条件包括流速、水深、水面宽等径流条件,及水温、水质等其他环境因素,其中流速、水深、水面宽等径流条件对鱼类栖息地影响最直接和最容易定量,与水资源管理调度紧密相关。根据连续多年野外调查,研究河段水面宽大于50 m、水质达到Ⅲ类水目标,满足黄河鲤产卵需要。因此,本次河流栖息模拟重点是流速和水深。

3.4 栖息地适宜度指数建立栖息地适宜度指数HSI(Habitat Suitability Indices)是定量一个物种特定行为特性与其周围栖息地环境特性关系的一个标准,通过指示物种出现频率和分布情况来确定,是栖息地模拟法的生物学基础[10-11]。栖息地适宜度指数有二元格式、单变量格式、多变量格式3种,其中单变量格式是单个影响因子的适宜性连续曲线,为目前普遍使用的格式[11]。

根据黄河鲤繁殖期流速、水深等栖息地生境因子频率分布图等(图2—5),借鉴相关研究思路[31-32],对黄河鲤各生境因子对应的频率值进行归一化处理,以繁殖期为重点建立了黄河鲤栖息地适宜度指数曲线(图6—10)。

图6 黄河鲤亲鱼流速适宜度曲线

图7 黄河鲤鱼苗流速适宜度曲线

图8 黄河鲤亲鱼水深适宜度曲线

图9 黄河鲤鱼苗水深适宜度曲线

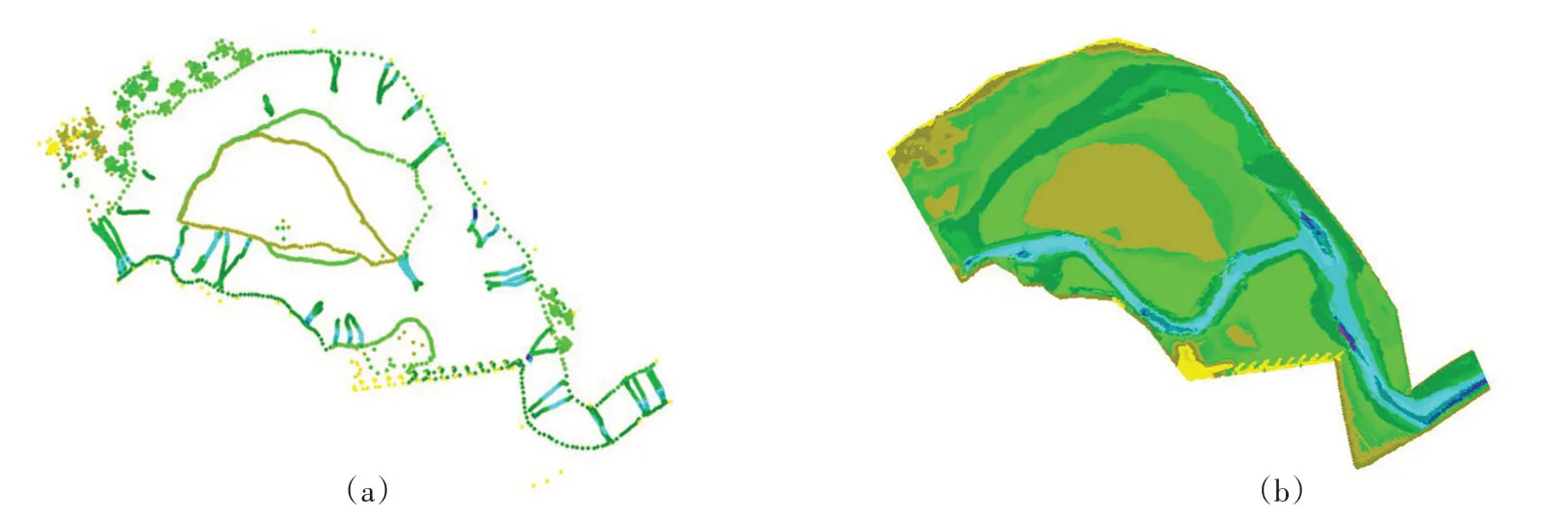

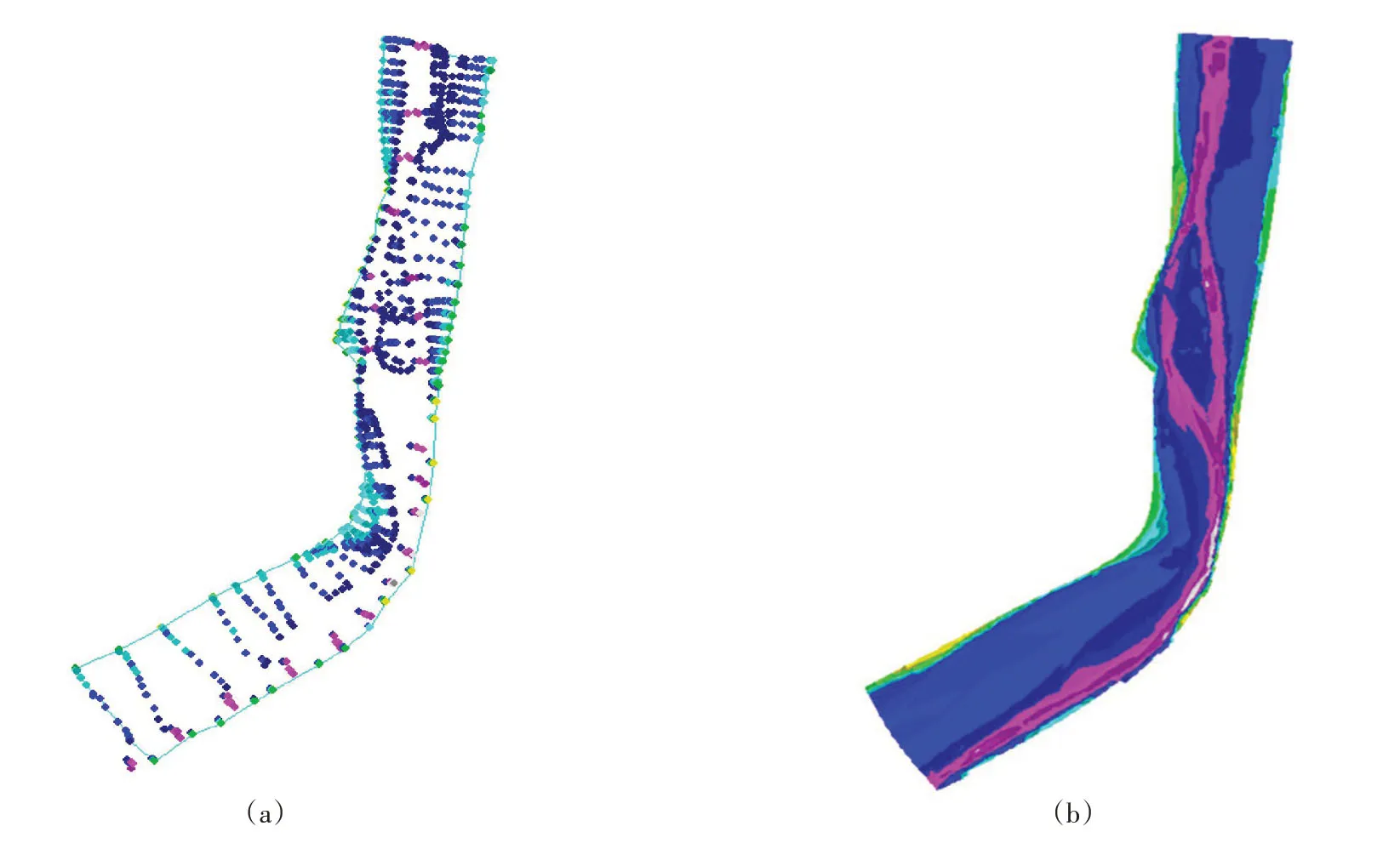

3.5 栖息地模型构建应用走航式ADCP、高精度GPS(GPSRTK)、遥感等技术与设备,开展花园口、利津河段黄河鲤产卵场的流场及河心滩、岸边地形监测(图11—12);应用Delft3D模型,构建花园口、利津河段二维水动力学模型,开展了流速、水深、水位率定,进行黄河鲤产卵场流场模拟;应用ArcGIS 技术耦合水动力学模型和栖息地适宜度指数,开展黄河鲤栖息地空间分布模拟与计算,得到花园口、利津河段不同流量下黄河鲤适宜栖息地面积及分布。本研究组合适宜度指数应用乘积法计算,即认为流速、水深适宜度指数影响力相同。

图10 黄河鲤越冬期水深适宜度曲线

图11 花园口河段黄河鲤产卵场地形监测及数字化地形

图12 利津河段黄河鲤产卵场地形监测及数字化地形

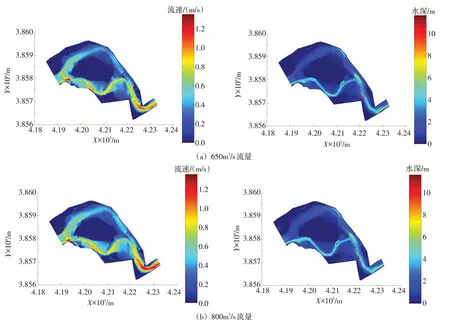

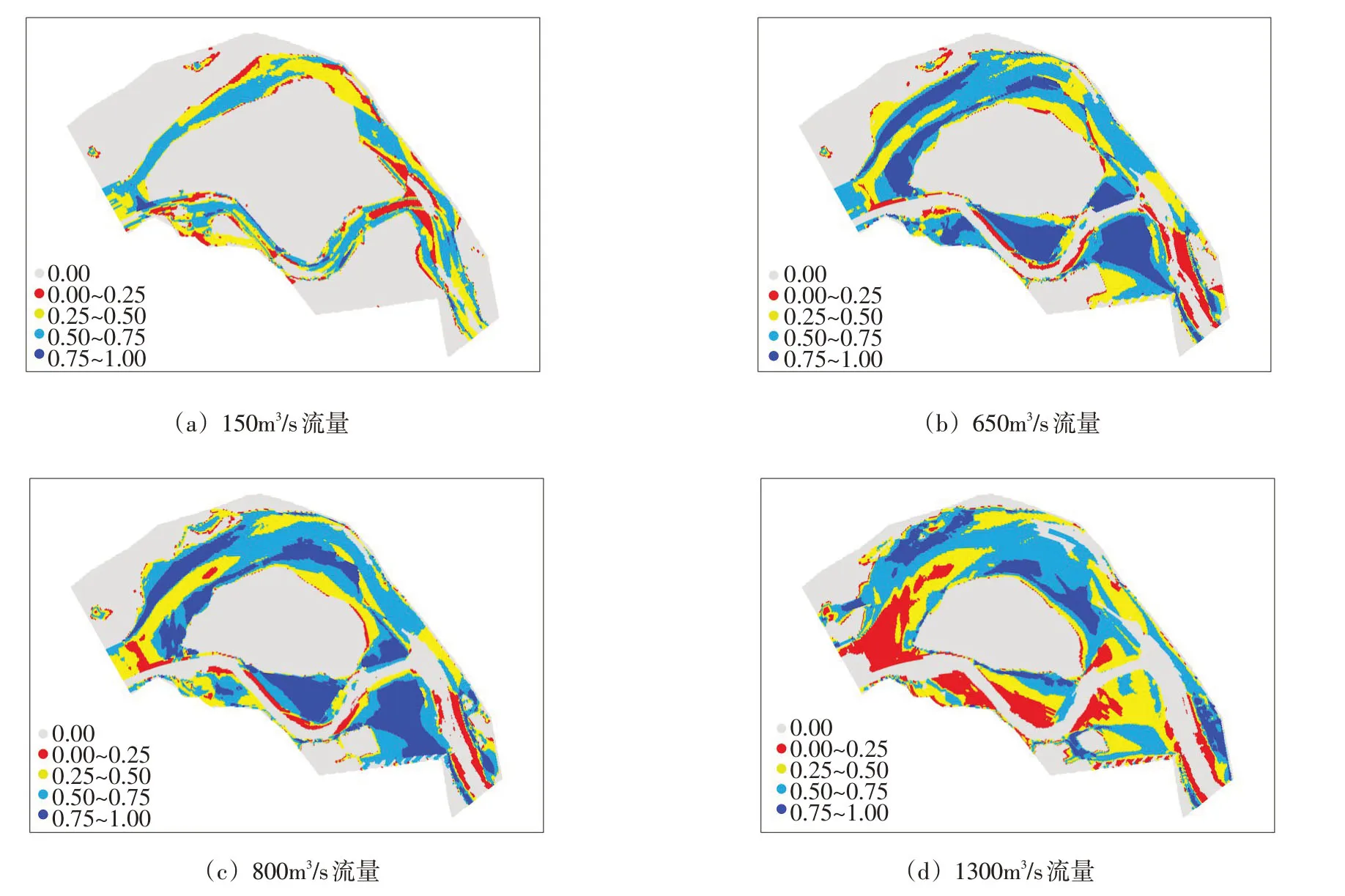

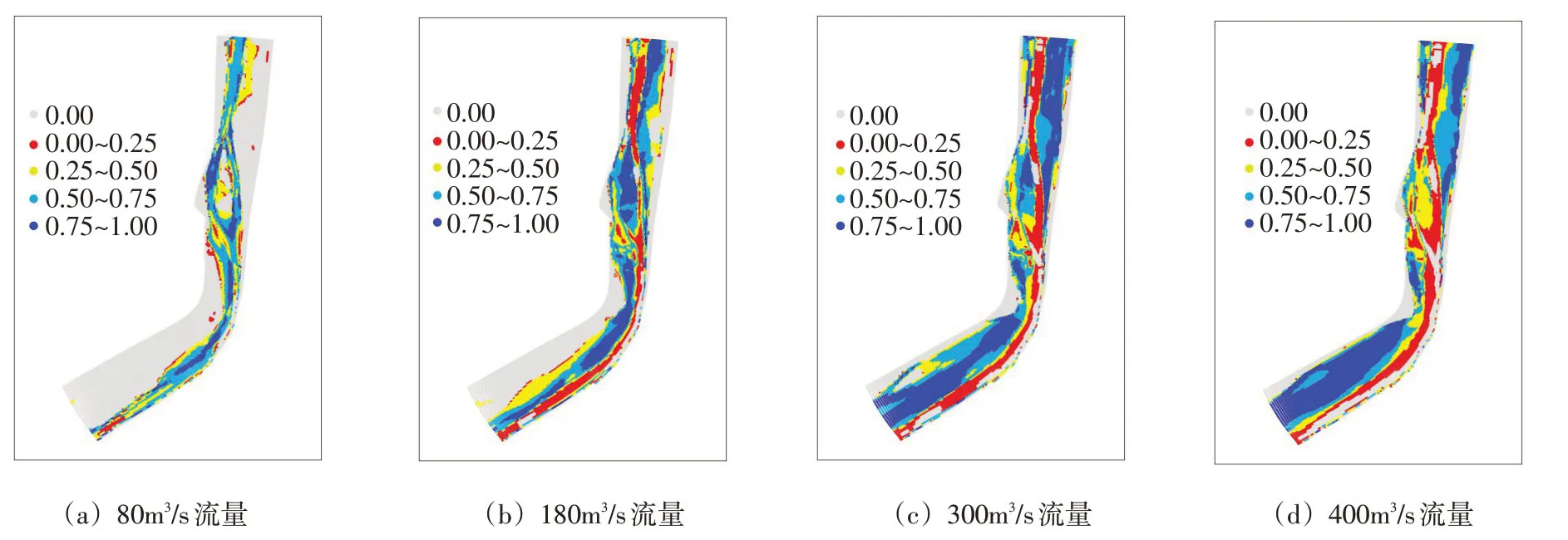

3.6 栖息地模型模拟基于河流栖息地模型,根据黄河鲤繁殖期及越冬期径流过程,开展花园口、利津河段150~1300 m3/s、30~800 m3/s系列流量下流场模拟(图13—14),及系列流量下黄河鲤适宜栖息地分布模拟(图15—16)。图中适宜栖息地分布状况以栖息地适宜度指数来表示(0代表完全不适宜的栖息地状况;1代表最适宜的栖息地状况),值越大代表栖息地适宜度状况越好。从图可以看出黄河鲤繁殖期适宜栖息地主要分布在河流岸边及河心洲周边流速缓慢浅水区,与野外调查鱼类生物特性及栖息地分布规律一致。

4 黄河下游水文-生态响应关系研究

根据花园口、利津河段各系列流量下河流栖息地模拟结果,建立繁殖期、越冬期黄河鲤栖息地面积与流量定量响应关系曲线。

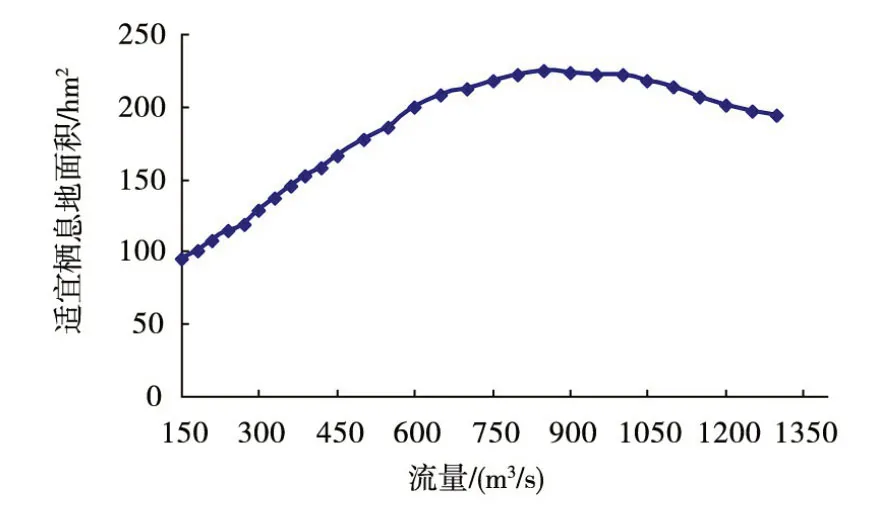

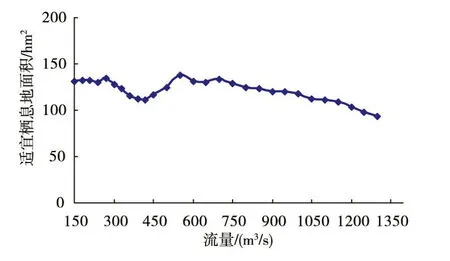

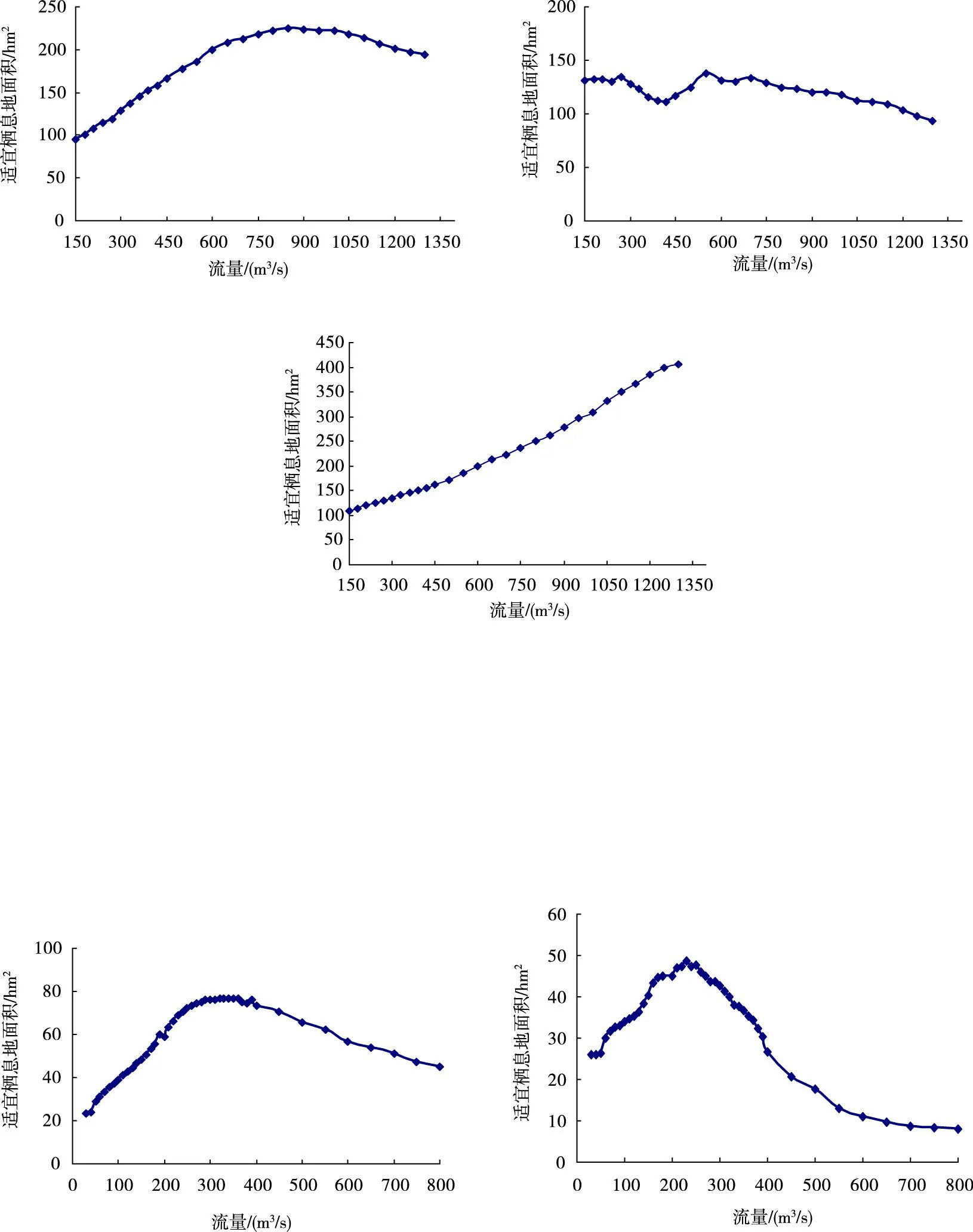

4.1 花园口段黄河鲤栖息地面积与流量响应关系根据亲鱼栖息地面积-流量关系曲线(图17),在150~850 m3/s流量范围,黄河鲤亲鱼栖息地面积随流量增大而增加,其中在150~600 m3/s流量范围呈快速增加趋势,在600~850 m3/s 流量范围呈缓慢增加趋势;在850~1300 m3/s 流量范围随流量增加呈减少趋势。根据鱼苗栖息地面积-流量关系曲线(图18),鱼苗栖息地面积随流量增加略有减少,但总体维持在100~130 hm2范围内。

图13 花园口河段典型流量条件下黄河鲤栖息地流场模拟

图14 利津河段典型流量条件下黄河鲤栖息地流场模拟

图15 花园口河段典型流量条件下黄河鲤适宜栖息地分布模拟

图16 利津河段典型流量条件下黄河鲤适宜栖息地分布模拟

图17 繁殖期花园口段黄河鲤亲鱼栖息地面积与流量关系

图18 繁殖期花园口段黄河鲤鱼苗栖息地面积与流量关系

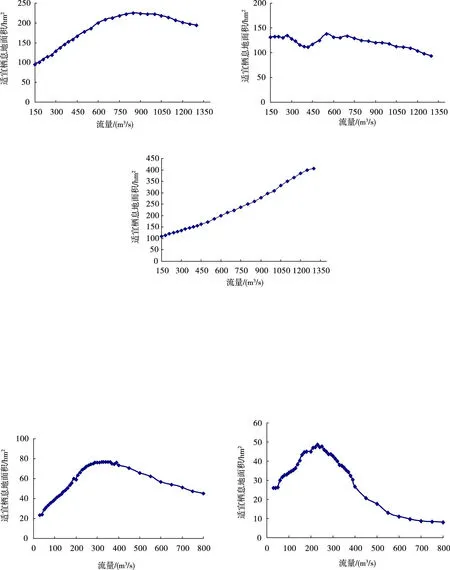

根据越冬期栖息地面积-流量关系曲线(图19),随流量增加栖息地面积呈持续增加趋势。

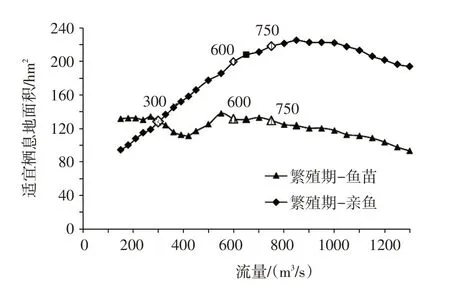

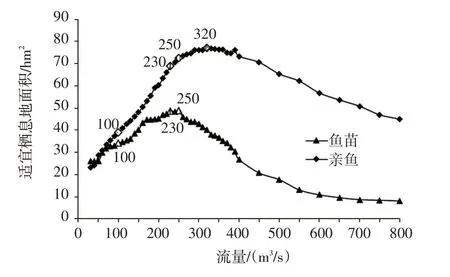

4.2 利津段黄河鲤栖息地面积与流量响应关系根据亲鱼栖息地面积与流量关系曲线(图20),在30~320 m3/s流量范围,黄河鲤亲鱼栖息地面积随流量增加总体上呈增加趋势,其中在30~250 m3/s流量范围总体上呈快速增加趋势,250~320 m3/s流量范围呈缓慢增加趋势;在320~800 m3/s流量范围内随流量增加栖息地面积呈持续减少趋势。鱼苗栖息地面积-流量关系曲线与亲鱼变化趋势相同(图21),其中流量30~230 m3/s范围内栖息地面积呈增加趋势,但在170~230 m3/s范围内栖息地面积随流量增加变化不大;流量大于230 m3/s栖息地面积随流量增加呈快速下降趋势。

利津段越冬期栖息地面积变化趋势与花园口段相同(图22)。

图19 越冬期花园口段黄河鲤鱼栖息地面积与流量关系

图20 繁殖期利津段黄河鲤亲鱼适宜栖息地面积与流量关系

图21 繁殖期利津段黄河鲤鱼苗适宜栖息地面积与流量关系

图22 越冬期利津河段黄河鲤适宜栖息地面积与流量关系

5 黄河下游生态流量研究

5.1 生态流量确定原则根据黄河下游指示鱼类水文-生态响应关系可知,鱼类栖息地规模与流量呈非线性关系,说明鱼类需水是一个范围,并非越大越好,本研究生态流量由适宜生态流量和最小生态流量组成。参考相关成果[10-11,30,33-34],选择栖息地面积-流量关系曲线中缓慢上升或缓慢下降阶段的流量作为适宜生态流量,此时鱼类栖息地面积受流量影响较小。同时,要求适宜生态流量对应栖息地面积原则上不小于最大栖息地面积的90%;选择栖息地面积-流量关系曲线第一个快速上升阶段或快速下降阶段转折点对应流量作为最小生态流量,此时栖息地面积受流量影响较大,从河流中取水将使栖息地受到较大损失。同时,要求最小生态流量对应的栖息地面积原则上不小于最大栖息地面积的50%。

5.2 花园口断面生态流量推荐值

(1)繁殖期(4—6月)。根据花园口段黄河鲤栖息地面积与流量关系曲线(图23),亲鱼栖息地面积随流量变化较大,鱼苗栖息地面积随流量变化相对较小,因此该河段生态流量确定重点考虑维持亲鱼产卵需水,并兼顾鱼苗生长发育需水。

图23 花园口河段黄河鲤繁殖期栖息地面积与流量关系

适宜生态流量。在600~850 m3/s流量时,亲鱼栖息地面积-流量关系曲线处于缓慢上升阶段并达到峰值,亲鱼栖息地面积占最大栖息地面积的90%~100%;在550~750 m3/s 流量时,鱼苗栖息地面积-流量关系曲线处于缓慢下降但仍稳定在较高水平,鱼苗栖息地面积占最大栖息地面积的94%~96%。综合以上分析,推荐花园口断面4—6月份鱼类适宜生态流量为600~750 m3/s。同时根据小脉冲洪水对亲鱼产卵生态效应实验结果,参考1980年代初期3—6月小脉冲流量发生量级、持续时间,在黄河水量及调度能力许可条件下,可利用小浪底水库塑造1000 m3/s 左右小脉冲洪水、持续时间为7~10 d、发生时间视水体水温及亲鱼发育情况而定。

最小生态流量。300 m3/s流量是亲鱼栖息地面积-流量关系曲线快速增长点,是鱼苗栖息地面积-流量关系曲线快速下降点,此时亲鱼、鱼苗栖息地面积分别占其最大栖息地面积的57%、92%,推荐黄河花园口断面4—6月份代表鱼类最小生态流量为300 m3/s。

(2)越冬期(11月—次年3月)。越冬期黄河鲤所需栖息地规模较小,分析越冬期栖息地面积与流量关系曲线表明,即使在较小流量条件下,栖息地面积仍能维持一定规模。但黄河鲤正常栖息需要Ⅲ类水质,因此将自净需水作为越冬期生态流量,根据《水域纳污能力计算规程》规定,计算花园口河段自净流量为300 m3/s。

5.3 利津断面生态流量推荐值

(1)繁殖期(4—6月)。利津段黄河鲤亲鱼、鱼苗栖息地面积-流量关系曲线基本一致,均呈快速上升、缓慢上升至峰值、缓慢下降趋势。在上升阶段,亲鱼栖息地面积随流量增加变化更大;在下降阶段,鱼苗栖息地面积随流量增加变化更大。因此该河段适宜生态流量确定综合考虑维持亲鱼产卵、鱼苗生长发育需水,最小生态流量确定以维持亲鱼产卵需求为主、兼顾鱼苗生长发育需求。

适宜生态流量。在250~320 m3/s、160~250 m3/s流量时,亲鱼、鱼苗适宜栖息地面积随流量增加变化不大;在230~320 m3/s、160~250 m3/s流量范围,亲鱼、鱼苗栖息地面积占最大栖息地面积的90%~100%。耦合亲鱼、鱼苗需水要求,推荐利津断面4—6月份代表鱼类适宜生态流量为230~250 m3/s。鉴于小浪底水库对利津河段脉冲流量适时调控能力有限,本断面不再推荐小脉冲洪水量级及过程。

最小生态流量。分析亲鱼栖息地面积-流量关系曲线呈快速上升趋势,50~100 m3/s是第一个快速上升阶段,150~190 m3/s是第二个快速上升阶段。其中流量100 m3/s是亲鱼关系曲线快速上升的第一转折点,此流量下亲鱼、鱼苗适宜栖息地面积占最大适宜栖息地面积的50%、70%。根据以上分析,推荐利津断面4—6月份代表鱼类最小生态流量为100 m3/s,详见图24。

(2)越冬期(11月—次年3月)。根据花园口河段越冬期生态流量确定思路,依据国务院批复的《黄河流域综合规划》提出的利津断面非汛期自净能力最小生态流量,确定利津断面100 m3/s作为越冬期生态流量。

图24 利津河段黄河鲤繁殖期栖息地面积与流量关系

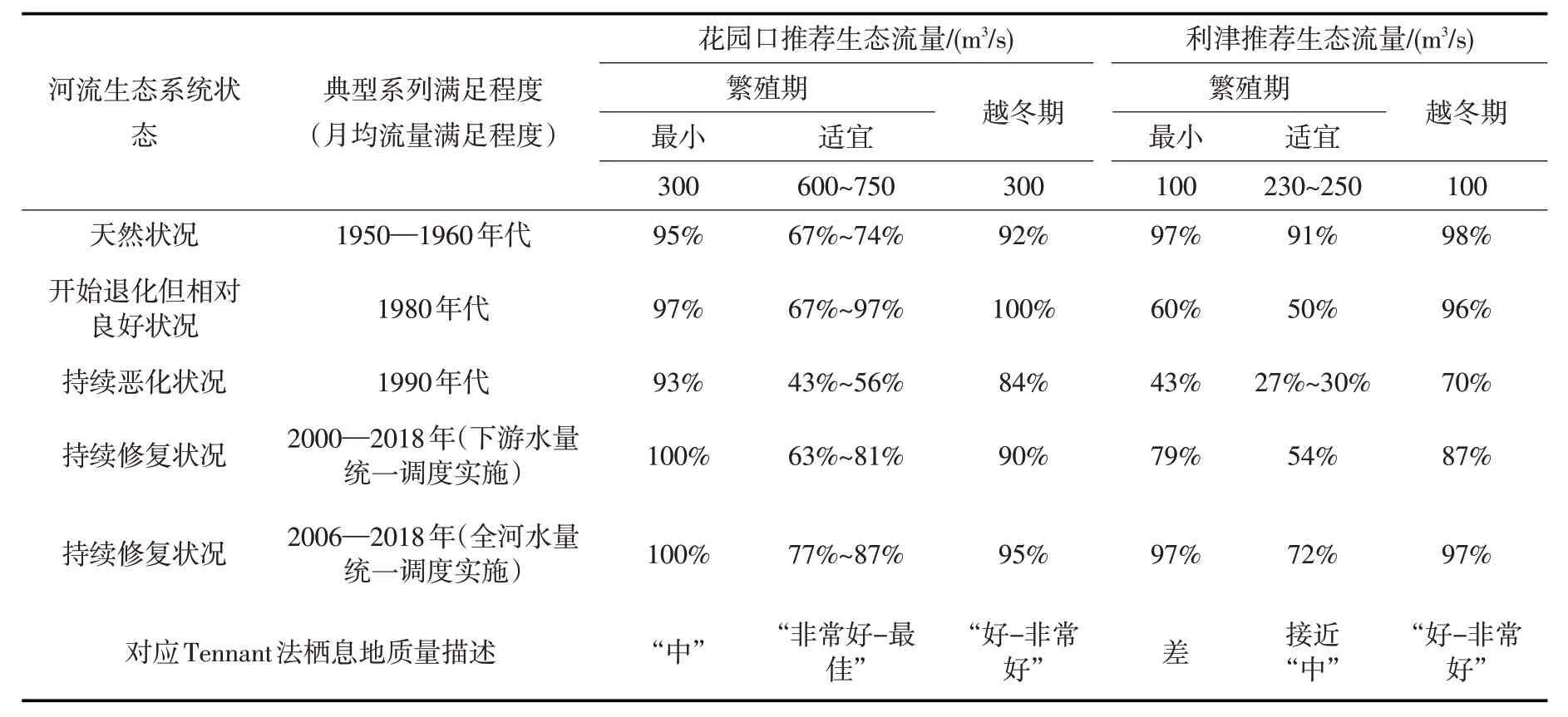

5.4 生态流量指标综合确定栖息地模拟法计算的生态流量充分考虑了黄河指示鱼类用水需求,为维护河流自然功能和社会功能均衡发挥,应用传统Tennant法和各时期生态流量满足程度,对栖息地模拟法确定的生态流量进行复核。其中生态流量满足程度选择黄河下游水文情势及河流生态系统变化典型阶段开展评价,包括1950—1960年代(天然状况)、1980年代(相对良好状况)、1990年代(持续恶化状况)、2000年及2006年以来(水量调度实施后、持续恢复状况)。详见表2。

根据Tennant法及生态流量满足程度分析结果,花园口、利津断面繁殖期最小生态流量和越冬期生态流量基本合理,因此仅对栖息地模拟法确定的适宜生态流量进行调整。

对于花园口断面,繁殖期适宜生态流量对应Tennant 法“非常好-最佳”等级,其中750 m3/s 流量时,下游及全河水量调度实施以来满足程度为63%、77%,1950—1960年代、1980年代满足程度仅达67%,考虑黄河下游天然径流过程、水量调度实现可能性,及花园口、利津断面流量协调和水量平衡,将繁殖期适宜生态流量调整为600~700 m3/s,该范围处于Tennant法“非常好-最佳”等级、位于栖息地面积-流量关系曲线缓慢变化阶段,鱼类栖息地面积占最大栖息地面积的90%~96%,1980年代、下游及全河水量调度实施以来满足程度分别为73%~97%、68%~81%、82%~87%。

表2 黄河下游生态流量推荐值对应Tennant法栖息地质量描述及满足程度分析

对于利津断面,繁殖期适宜生态流量接近Tennant法的“中”等级,1980年代下游水量调度实施以来满足程度仅为50%、54%,全河水量调度实施后满足程度提高到72%,但天然状况下满足程度可达91%。根据国家对下游及河口三角洲生态保护要求,综合考虑近期全河水量调度实现可能性和今后全流域水资源节约集约利用及重大水资源配置工程的实施,将繁殖期适宜生态流量调整为190~250 m3/s(其中190 m3/s是亲鱼关系曲线快速上升的第二转折点),该范围鱼类栖息地面积占最大栖息地面积的77%~96%,全河水量调度实施以来满足程度可达72%~74%。

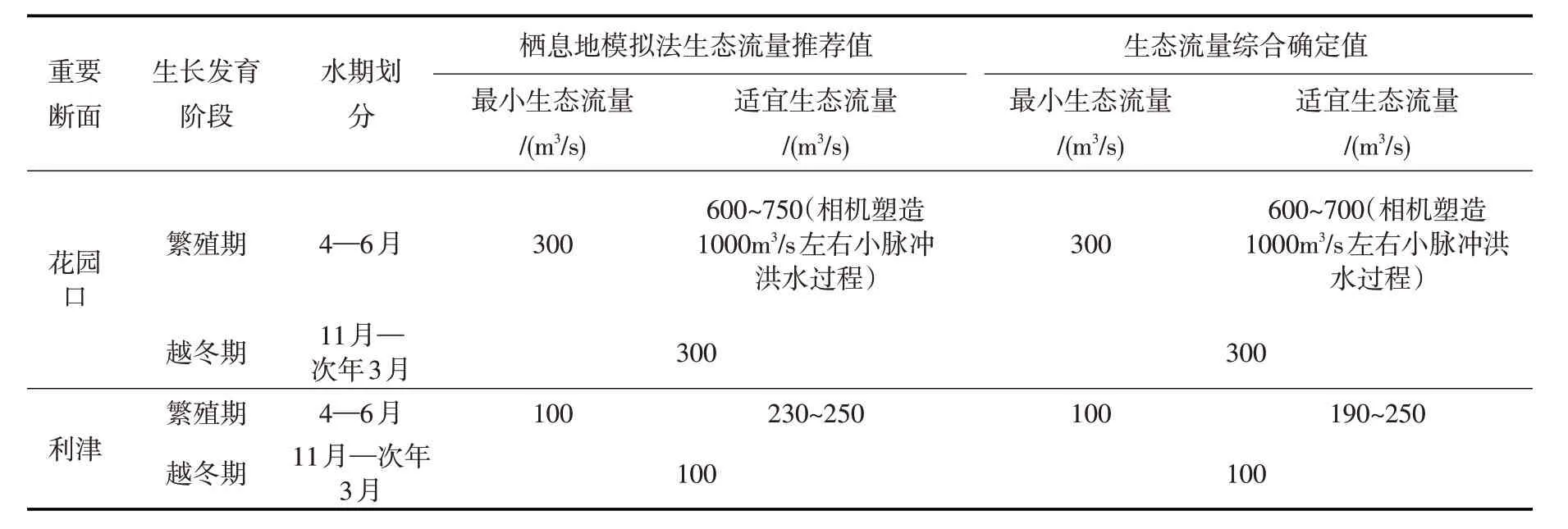

根据以上分析,综合提出黄河下游生态流量指标见表3。

表3 黄河下游代表断面生态流量指标

6 结论

本文研究了黄河下游指示鱼类生态习性和栖息地适宜度指数,构建了花园口和利津河段河流栖息地模型,建立黄河鲤栖息地状况与河川径流条件的响应关系,综合河流生态保护需求和水量调度实现可能性,提出了鱼类保护敏感期4—6月的生态流量及过程,其中花园口断面最小、适宜生态流量为300 m3/s、600~700 m3/s 及1000 m3/s 左右小脉冲洪水过程,利津断面最小、适宜生态流量为100 m3/s、190~250 m3/s。该成果充分考虑河流栖息地保护需求,综合河流自然功能和社会功能均衡发挥,对资源性缺水、受人为扰动较大的河流生态修复及生态调度具有重要实践意义,对鱼类等水生生物保护具有重要生态意义。该成果在黄河水量及生态调度实践中得到较好应用,调度评估结果表明,黄河水量统一调度和生态调度实施显著提升了生态流量保障程度,初步实现了人工调控下黄河下游有限目标恢复。但受流域水资源匮乏及持续衰减和社会经济发展刚性需求持续增加等影响,黄河下游尤其是利津断面敏感期生态流量被挤占现象严重,河流生态系统保护形势依然严峻。今后,需根据黄河流域生态保护和高质量发展国家战略要求,切实推进黄河水资源的节约集约利用,完善干流水量调度工程布局,深化生态流量调度实践,提高下游生态流量保障程度,促进黄河下游及河口生态系统健康。

——花园口电灌站的郑州记忆