黄河下游宽滩区滞洪沉沙功能与减灾效应二维评价模型及其应用

王远见,江恩慧,李新杰,张向萍

(1.黄河水利科学研究院 水利部黄河泥沙重点实验室,河南 郑州 450003;2.河南省湖库功能恢复与维持工程技术研究中心,河南 郑州 450003)

1 研究背景

黄河下游宽滩区既是大洪水行洪滞洪沉沙的通道,又是滩区群众赖以生存和发展的家园[1]。近20年来,进入黄河下游的洪水量级和频次大幅减少,面对大洪水时,如何通过宽滩区运用,兼顾防洪减灾与滩区经济可持续发展,一直以来都备受关注和争议。

胡春宏等[2-4]研发并构建了黄河泥沙空间优化配置数学模型,提出了黄河泥沙配置的综合评价方法和优化配置方案。王保民等[5]对比分析了黄河下游洪水分级运用下的滩区分区治理模式和按功能对滩区进行划分的治理模式的优劣。潘贤娣等[6]分析了在黄河下游宽河道修建防护堤的影响,认为宽河道改造后对艾山以下窄河道以及河口延伸的影响都不大,但是过渡段高村、孙口的水位上升较大。刘燕等[7-8]开展了黄河下游宽滩区在是否修建防护堤两种不同运用方式下大洪水期洪水演进试验,结果表明,宽滩区修建防护堤后,中常高含沙洪水条件下主槽淤积量小于不修防护堤方案,大洪水条件下主槽冲刷量大于不修防护堤方案。李勇等[9]计算了滩区典型治理方案对下游防洪及河道冲淤的影响,并从淹没面积和淹没人口两方面分析了滩区典型治理方案对洪灾风险及经济社会发展的影响。张向萍等[10-11]基于情景分析方法分析黄河下游宽滩区不同运用方式下面对重大洪涝灾害的物理暴露量,从洪涝灾害的防御效果上看,调控洪水情景优于未调控洪水,有防护堤模式优于无防护堤模式,有堤无闸的效果要好于有堤有闸方案、分区运用方案和现状方案。以上研究分别从滩区滞洪沉沙功能发挥和灾情损失两个方面单独分析了不同洪水情景对宽滩区的影响。事实上,大洪水对黄河下游宽滩区的影响既是一个发挥滩区自然行洪输沙功能的问题,也是一个影响滩区居民生产生活的社会经济问题。因此需要以系统科学为基础,建立能同时反映河流自然属性和社会属性的二元评价体系,综合分析大洪水对黄河下游宽滩区的影响,为宽滩区的合理高效运用提供科技支撑。基于此,本文在水沙统筹、空间统筹和时间统筹的原则下,建立能同时反映河流自然属性和社会属性的黄河下游宽滩区滞洪沉沙功能及减灾效应的二维评价指标体系和评价模型,利用1958年、1982年、1992年和1996年4场大洪水实测资料,对该模型的合理性进行验证。应用上述模型对黄河下游宽滩区不同运用方式的12组二维数学模型计算方案进行评价,探讨宽滩区优化运用方式,以期为黄河下游宽滩区分区优化运用提供科技支撑和决策依据。

2 宽滩区滞洪沉沙功能与减灾效应二维评价模型构建原则与架构

2.1 评价模型构建原则在充分考虑评价模型科学性、系统性、层次性、代表性、定量化和可比性的基础上,由于问题的特殊性,构建宽滩区滞洪沉沙功能与减灾效应评价模型还应满足以下原则:(1)水沙统筹原则——滞洪效应与沉沙功能的统筹兼顾。不同于少沙河流,黄河下游宽滩区的滞洪与沉沙功能紧密联系,强大的滞洪能力伴随着高效输沙和沉沙功效,二者协调关系不应忽视;(2)空间统筹原则——宽滩区与山东窄河段洪水风险的统筹兼顾。相同流量在宽河段的水位涨幅明显比窄河道小,更高的水位涨幅意味着更大的淹没损失和洪水威胁。因此,相比东平湖分洪和窄河道防洪措施,应尽可能优先发挥下游宽滩区的滞洪沉沙功能,充分削减进入窄河道的洪峰沙峰;(3)时间统筹原则——可接受的现实洪水风险与未来河道基本功能维持的统筹兼顾。一方面,如果黄河下游宽滩区不可避免地要发生漫滩洪水,必须考虑滩区人民的受灾状况与经济损失,将其控制在可接受的范围内;另一方面,从长远看,适度的大流量洪水过程是塑造窄深稳定河槽、稳定河势的难得机会。在黄河的调水调沙实践及宽滩区的行洪应用时,必须综合考虑当前的洪水灾害影响与未来河势稳定控制的效应,达到两者的平衡。

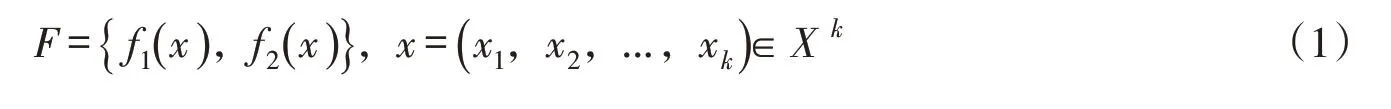

2.2 评价模型架构对黄河下游宽滩区运用的效果评价应包含两层含义,首先要反映宽滩区的滞洪沉沙功能,即能滞多少洪、能沉多少沙;其次要反映宽滩区发挥其滞洪沉沙功能以后的灾害效应,即宽滩区发挥滞洪沉沙功能给宽滩区造成的灾情和对山东窄河段的影响,二者不能直接相叠加。因此,需要构建能同时反映滩区滞洪沉沙功能和综合减灾效应的二维评价指标体系和模型。滞洪沉沙功能,除体现在能直接反映其滩区滞洪沉沙能力的滞洪量、沉沙量和削峰率等之外,同时还应表现在长远对主槽形态的调整、二级悬河形态的改善等间接指标;减灾效应,则既应该体现宽滩区的综合灾情损失,也应该考虑对山东窄河道冲淤演变及防洪情势的影响等方面。本文暂不考虑大堤以外广大黄淮海平原潜在的防洪效益等问题。基于上述思路构造的二维评价指标模型架构如下:

其中:

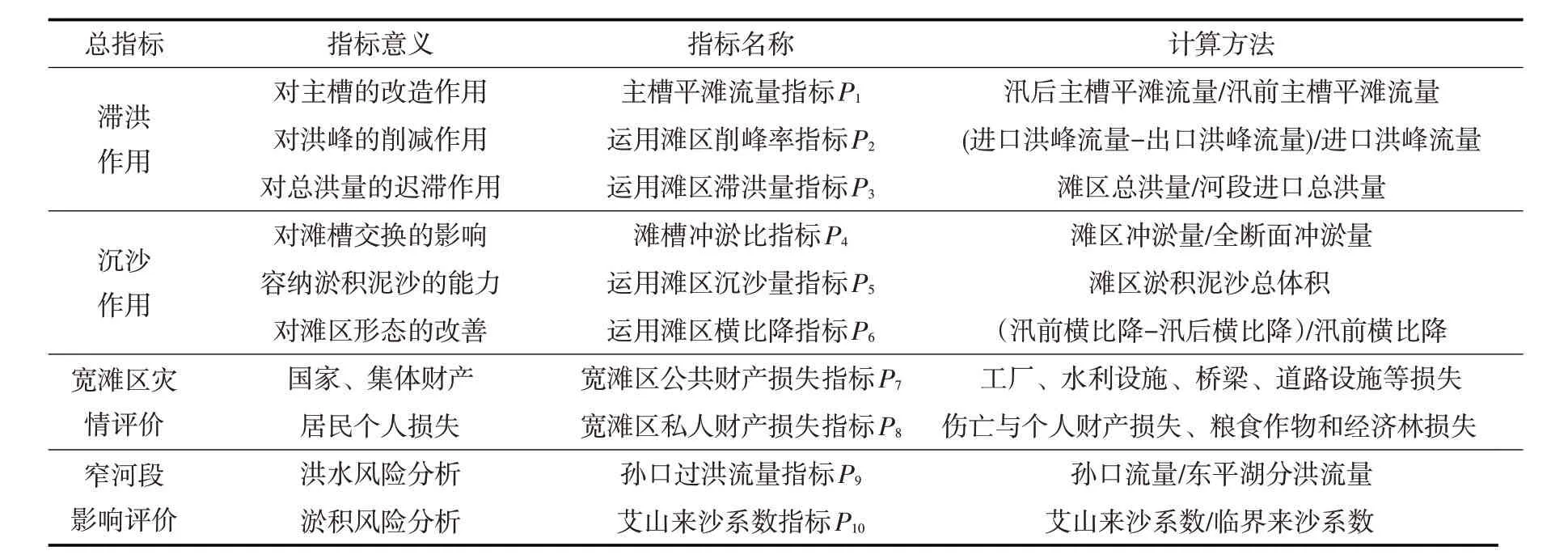

式中:f1(x)为滞洪沉沙功能评价函数,侧重评价滩区运用发挥的滞洪沉沙自然功能;f2(x)为减灾效应评价函数,侧重评价滩区运用发挥的防洪减灾社会效应;α为权重系数;P为评价指标;x为k维自变量,表示对k个滩区的调度指令,该指令既可以是简单的布尔变量,即仅使用0和1表示滩区的“启用”和“不用”,也可以是实数变量,表示对滩区运用方式更细程度的划分。

对于每一场漫滩洪水,都可以采用式(1)体现的指标F来评价滩区的运用效果。

基于河流自然功能与社会功能既相互依存又相互制约的属性,本文在分别计算出不同水沙条件、不同滩区运用方案下的滞洪沉沙功能和减灾效应后,采用基于Pareto最优解的二维模型来综合评价宽滩区运用效果。对Pareto最优解的数学解释如下:对任一多元函数y=(fx)=[f(1x),f(2x),…,f(nx)],希望求此多元函数的最大值(或最小值),则对于两组不同的自变量x1与x2,若对任意的i∈[1,2,…,n],均有f(ix1)≥(≤)f(ix2),则称x1支配x2,若在所有的可行域空间内找不到任何一组自变量能够支配x1,则x1被称为Pareto 最优解,显然,这样的最优解往往并非一个而是一组,所有Peroto最优解的集合就构成了Pareto最优解集(Pareto Front),如图1所示。图1中,A、B点所在的曲线构成了整个Pareto最优解集,在这个曲线上的任意两点都无法互相支配,即任意一个子函数值的增长必然伴随着另一个子函数值的下降。而C、D、E三点处在二元模型中可行域中,属于最优解集的被支配解,即在整个可行域中可以找到这样的点,相对于C、D、E三点,在两个子函数值上都能取得全面的改进(如A点相对于D点,B点相对于E点)。

图1 二维Pareto最优解集

在本文中,子函数f1即为宽滩区滞洪沉沙功能评价函数,f2即为宽滩区的综合减灾效应评价函数。如果某种滩区运用方式相比原有方式能够同时提升滞洪沉沙功能和减灾效应,则其相对于原有的运用方式,就是一个Pareto改进。而通过对多组滩区运用方式的寻优计算,最终将确定若干组相对最优的Pareto最优解,共同组成Pareto最优解集。在最优解集对应的滩区运用方案中,决策者可再进一步综合权衡决策。

基于Pareto最优解的宽滩区滞洪沉沙功能与减灾效应评价模型构建的技术路线如图2所示。

图2 黄河下游宽滩区滞洪沉沙功能与减灾效应评价模型构建技术路线

3 宽滩区滞洪沉沙功能与减灾效应二维评价指标体系

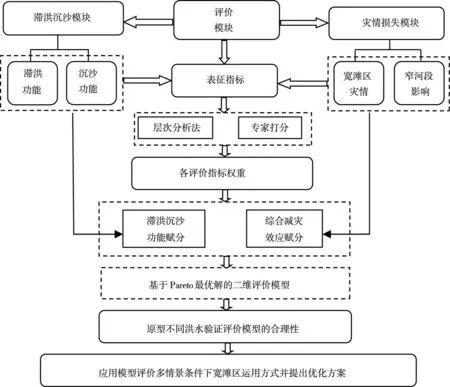

3.1 评价指标选取及其物理意义基于对真实洪水条件下黄河下游典型滩区滞洪沉沙功能与综合减灾效应发挥的广泛调研,确定二维评价指标体系如图3所示,各指标的物理意义、计算方法见表1。

图3 宽滩区滞洪沉沙功能与减灾效应二维评价指标体系

表1 宽滩区滞洪功能指标体系

由表1可知,对宽滩区的滞洪功能,重点关注其对主槽的改造作用、对最高洪峰的削峰作用、对总洪量的迟滞作用,包含3个评价指标,其具体解释如下:(1)主槽平滩流量指标P1。反映不同滩区对应河道的行洪能力。该物理量取值为洪水后与洪水前各个滩区对应河道平滩流量值的比值。平滩流量即水面与滩唇平齐时的过洪流量,它直观反映了大洪水过后对主槽过洪能力的改善效应。该值越高表示洪水对主槽的改造越成功。(2)运用滩区削峰率指标P2。反映分洪对河道主槽洪峰的削减作用。该物理量取值为滩区对应河段削减的洪峰值(即进口洪峰值-出口洪峰值)与河段进口洪峰值的比值。该指标能够最直观地区分各个滩区分洪效果的差异,对防洪调度时启用哪些滩区的决策意义重大。削峰率越高表示该河段滩区的运用对洪峰流量的削减程度越大,即对应滩区的分洪效果越好。(3)运用滩区滞洪量指标P3。反映分洪对河道总洪量的迟滞作用。该物理量取值为进入滩区的总洪量与河段进口总洪量的比值。与削峰率关注洪峰大小不同,该指标关注的是平均意义上的洪量削减作用,与漫滩洪水的演进过程、入滩部位、入滩量等均有关系。滞洪量越大,表示该滩区在整个洪水期发挥分洪的平均效应越好。

对宽滩区的沉沙功能,重点关注其对滩槽交换的积极影响、容纳淤积泥沙能力和对滩区横比降的改善作用,也包含3个评价指标,其具体解释如下:(1)滩槽冲淤比指标P4。反映泥沙淤积量在滩槽的分配。该物理量取值为滩区冲淤量与全断面冲淤量的比值,该值越大,表示滩区相对主槽的淤积量越大,淤积泥沙对二级悬河的改造效果越好。极端情况下,会出现主槽内洪水流速较大出现冲刷,滩区洪水流速较小,所有的淤积都发生在滩地上,此时该指标大于1,对应的即著名的“淤滩刷槽”现象。(2)滩区沉沙量指标P5。反映滩区综合沉沙效率。该物理量取值为整个计算滩区的泥沙淤积总量,与削峰率是滞洪功能最直观的反映一样,该指标是滩区沉沙功能的最直观体现。(3)运用滩区横比降指标P6。反映洪水对滩区横比降的改善。该物理量的取值是(洪水前的滩区横比降-洪水后的滩区横比降)/洪水前的滩区横比降。滩区横比降即从滩唇到堤根的滩面平均比降,该比降通常情况下应显著小于滩区纵比降,保证漫滩洪水仍主要沿着原主河道前进方向行进,避免横河、斜河和滚河的威胁。如果漫滩洪水过后,堤根的淤积能够显著高于滩唇,则滩区横比降将有效缩小,此时该指标值大于0,反映了漫滩洪水的泥沙淤积对滩区形态的有效改善。

黄河下游宽滩区灾情损失模块主要分析在不同时期、不同漫滩程度和不同含沙量洪水下滞洪沉沙后的综合减灾效应。在此选择滩区公共财产损伤、居民私人财产损伤作为滩区灾情评价的指标,其具体解释如下:(1)运用宽滩区公共财产损失指标P7。包括工厂、水利设施、桥梁、道路等。该物理量取值为滩区公共财产损失价值与滩区公共财产总价值的比值;(2)运用宽滩区私人财产损失指标P8。包括居民伤亡损失、财产损失、农作物与经济作物损失等。由于黄河水利委员会与地方政府在滩区防洪中一系列有效举措,居民伤亡数据一直是严控的红线,因此,P8指标值在正常情况下,取为滩区居民财产损失值与居民总财产值的比值。当出现重大的人员伤亡事件时,则在原比值的情况下再增加赋值。增加赋值的原则根据《生产安全事故报告和调查处理条例》中的标准,将事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。

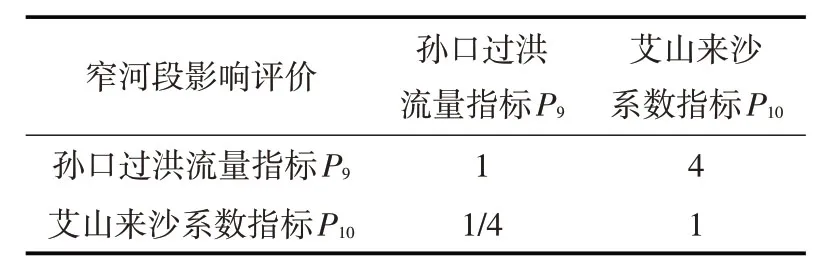

宽滩区运用对山东窄河段的影响主要从超标准洪水风险与淤积风险两个层面进行评价,包含2个评价指标,具体解释如下:(1)孙口过洪流量指标P9。该流量直接与东平湖分洪调度相关。当孙口过洪流量超过10 000 m3/s时,东平湖将实行分洪运用,因此该指标取值即为孙口过洪流量与东平湖必须分洪的临界流量的比值。该值大于1,则说明东平湖必须分洪,该值越大,表示进入下游窄河段的洪水越大,宽河段的防洪压力越大。(2)艾山来沙系数指标P10。采用艾山站的场次洪水来沙系数S/Q(S为其平均含沙量(kg/m3),Q为场次洪水平均流量(m3/s))与该站冲淤平衡临界来沙系数的比值来判断下游山东窄河段的淤积风险。胡春宏等[12]的研究表明,下游河道的临界来沙系数约为0.014(kg·s/m6),大于该临界来沙系数时,下游河道大概率产生淤积,小于此临界来沙系数时,下游河道可能冲刷。

3.2 评价指标归一化处理由于10 项指标单位不统一,取值范围偏差较大,故采取归一化处理方法,本文采取的归一化方法为离差标准化,即对原始数据做简单的线性变换,将结果迅速映射到0~100范围之内处理,转换函数如下:

式中:Z*为归一化后的数值;Z为真实数据值;Zmax为样本数据集中的最大值;Zmin为最小值。

在计算多个滩区运用功效时,为避免特殊极大值对分数造成的异常影响,取多个滩区对应最大值中的中位数作为Zmax的取值,取多个滩区对应最小值中的中位数作为Zmin的取值。如果归一化的Z*超过100则按100处理,小于0则按0处理。

3.3 评价指标权重确定运用层次分析法[13]确定评价指标权重的具体步骤如下。

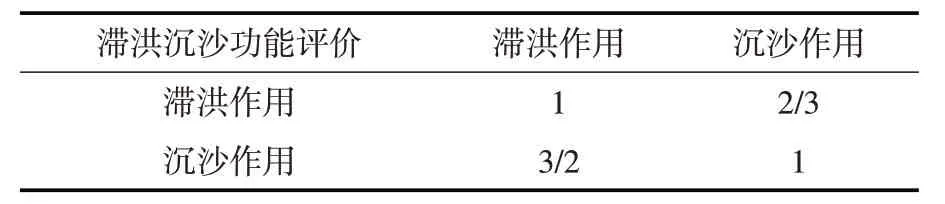

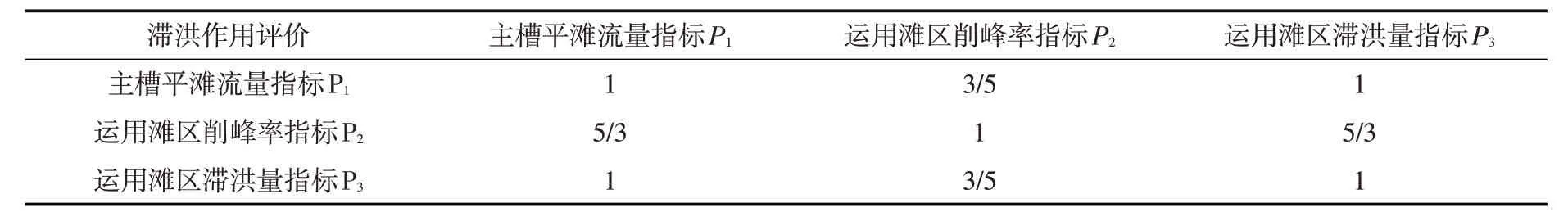

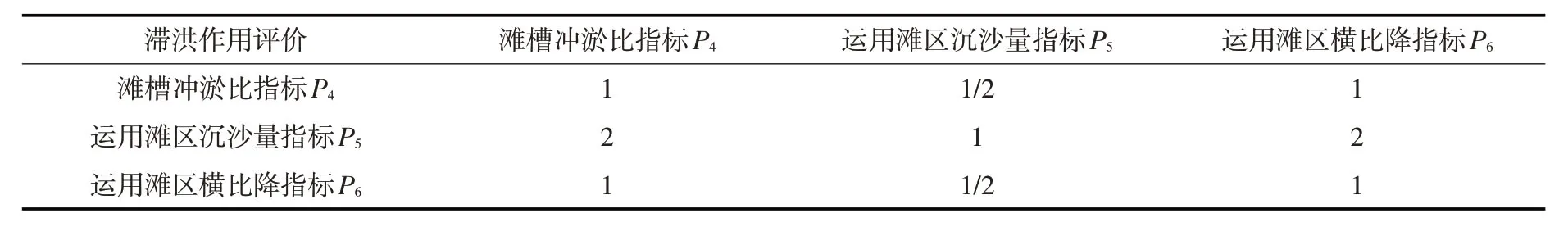

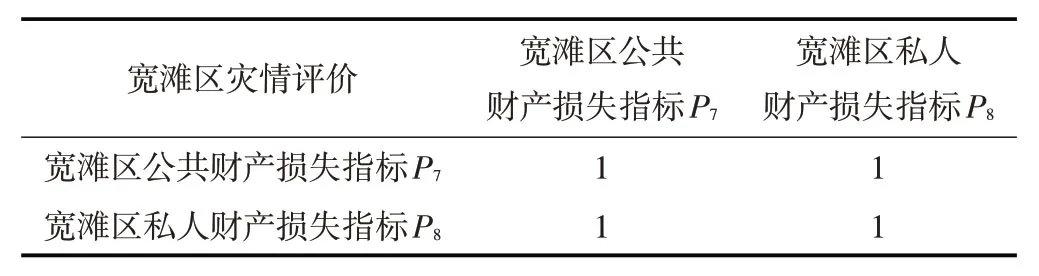

(1)建立判断矩阵。黄河下游宽滩区滞洪沉沙功能与减灾效应评价指标体系可分解为4个一级指标(滞洪作用、沉沙作用、宽滩区灾情、窄河段影响)和10个二级指标(P1—P10)。应用1—9标度法建立并发放层次重要性排序专家调查表,通过11位行业内专家打分,对同一层次的元素进行综合比较,得到判断矩阵如表2—表7所示。

(2)采用特征根法计算相应指标权重。计算上述判断矩阵最大特征根及相应的归一化(标准化)特征向量,计算公式如下:

表2 宽滩区滞洪沉沙功能一级指标重要性判断矩阵

表3 宽滩区减灾效应一级指标重要性判断矩阵

表4 宽滩区滞洪作用二级指标重要性判断矩阵

表5 宽滩区沉沙作用二级指标重要性判断矩阵

表6 宽滩区灾情二级指标重要性判断矩阵

表7 窄河段影响二级指标重要性判断矩阵

式中:A为判断矩阵;λmax为矩阵最大特征根;W为对应的特征向量。

经过标准化处理的特征向量W即为同一层次中相应指标的权重。

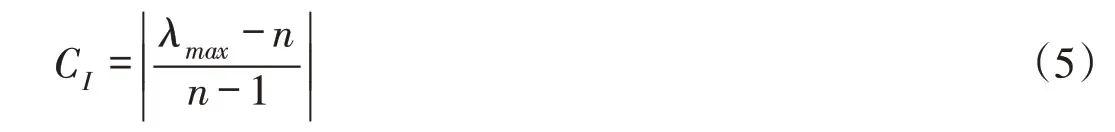

(3)开展一致性检验。对阶数大于2的判断矩阵,需对计算结果开展一致性检验。引入判断矩阵一致性指标CI,其计算公式如下:

引入平均随机一致性指标RI,计算一致性比率CR:

如果计算的CR<0.1,反映判断矩阵符合一致性要求,指标权重值在允许范围之内,否则重新调整各个层次的指标重要性比值,直到判断矩阵达到一致性要求为止。

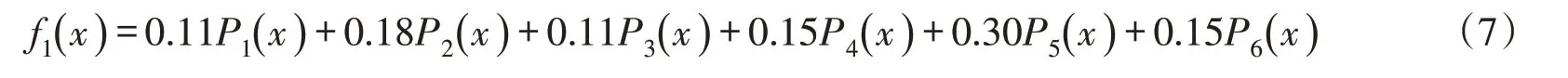

经上述3个步骤,最终得到黄河下游宽滩区滞洪沉沙功能和综合减灾效应各指标权重。其中,黄河下游宽滩区滞洪沉沙功能评价函数f1(x)为:

综合减灾效应评价函数f2(x)为:

需要特别说明的是,黄河下游宽滩区滞洪沉沙功能评价函数f(1x)是正向评价函数,即f(1x)越大,表明宽滩区滞洪沉沙功能发挥的越充分;减灾效应评价函数f(2x)为负向评价函数,即f(2x)越大,表明宽滩区造成的灾情损失和影响越大,其减灾效应越小。为了将宽滩区滞洪沉沙功能与减灾效应直观反映在评价模型得分图上,引入减灾效应的正向评价函数f′2(x),其表示式为:

综上,在运算得到f1(x)和f′2(x)后,即可将其点绘在基于Pareto最优解的评价模型得分图(横轴为f1(x),纵轴为上,运用该评价模型对滩区运用方式展开综合评价。

4 二维评价评价模型的合理性验证

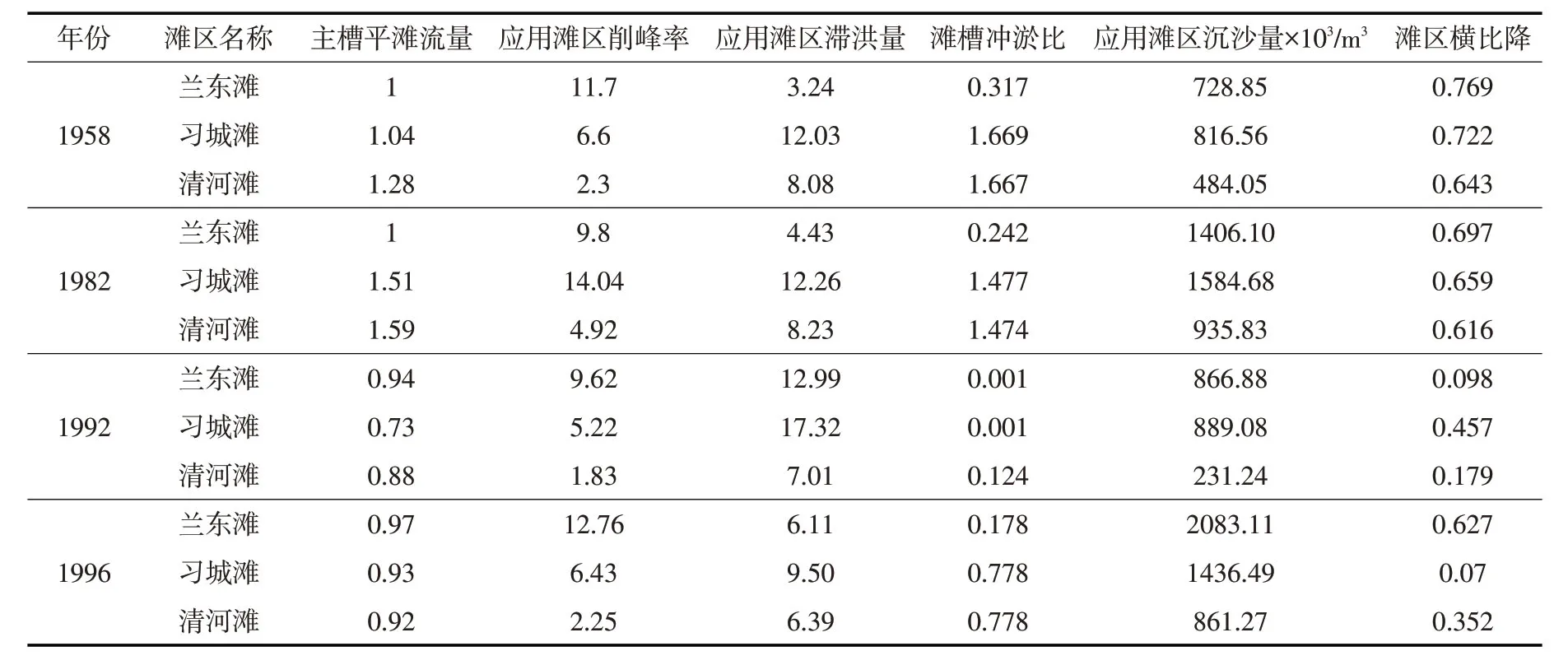

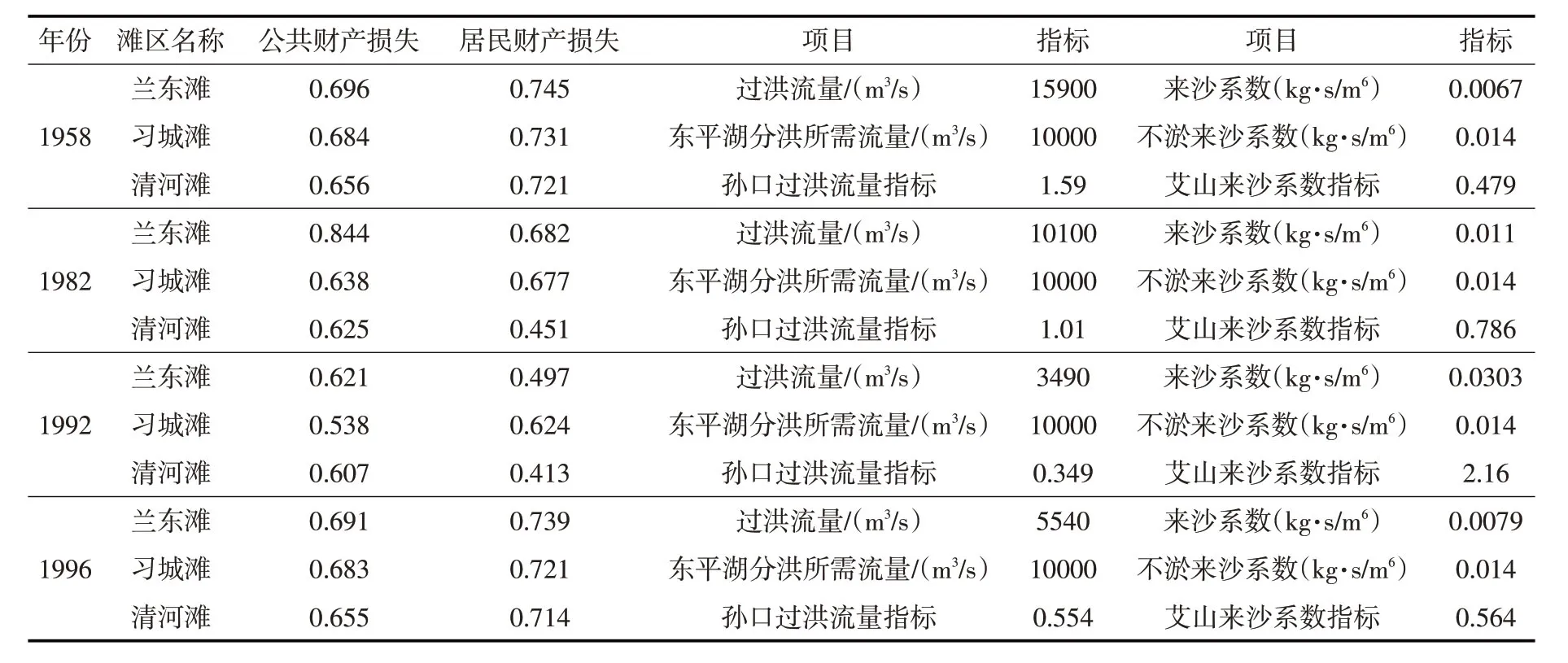

为了进一步验证模型的合理性,在此系统搜集了黄河下游兰东滩、习城滩、清河滩3个典型滩区在4场不同洪水(1958、1982、1992和1996年)条件下,滩区滞洪沉沙及灾情损失资料,应用评价模型评价4场洪水作用下宽滩区的滞洪沉沙功能与减灾效应,检验评价模型的适应性和可行性。各滩区滞洪沉沙功能指标的计算结果见表8,综合减灾效应指标的计算结果见表9。上述结果经归一化处理后代入式(7)和式(9),即可得到4场洪水的最终评价得分,将其绘制在二维评价模型得分图上如图4所示。

表8 黄河下游宽滩区洪水滞洪沉沙功能评价指标统计

表9 黄河下游宽滩区和山东窄河道灾情损失评价指标统计

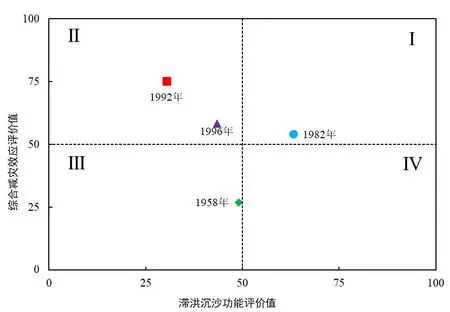

由图4可知,基于Pareto最优解的二维评价模型得分图上按照滞洪沉沙功能和减灾效应的平均分[50,50]可将整个空间分为4个象限:Ⅰ象限滞洪沉沙功能和减灾效应得分均大于50,为整体最优象限;Ⅱ象限滞洪沉沙功能得分小于50,减灾效应得分大于50,说明滩区滞洪沉沙功能未得到充分发挥,但滩区灾情得到有效控制,为滩区社会功能占优象限;Ⅲ象限滞洪沉沙功能和减灾效应得分均小于50,为整体最差象限;Ⅳ象限滞洪沉沙功能得分大于50,减灾效应得分小于50,说明滩区滞洪沉沙功能得到较充分发挥,但滩区灾情损失较重,为滩区自然功能占优象限。滩区运用的目标即尽可能使评价结果出现在Ⅰ象限或者接近评价模型得分图右上角的区域。

图4 4场真实洪水条件下宽滩区滞洪沉沙功能与综合减灾效应评价模型得分

需要指出的是,由于所有的评价指标都采用式(3)进行了归一化处理,因而二维评价模型单项得分为50分的物理意义是,在模型验证选取的真实洪水条件与滩区运用方式下,滩区滞洪沉沙功能或综合减灾效应发挥的平均水平。象限的划分只表示滩区功能发挥的相对优劣,并不代表绝对标准。

图4给出的4场洪水评分与专家经验上对4场真实洪水的认识基本一致。从图4可以看出,1982年和1958年洪水的滩区滞洪沉沙功能评价较好,1996次之,1992年的得分较低,这与1992年洪水量级低,滩地滞洪削峰不充分有很大关系。此外,1992年洪水由于含沙量很高且沙峰在前洪峰在后,造成了滩槽皆淤,主槽大淤的不利局面,滩区的沉沙功效也没有得到充分发挥,因此其滞洪沉沙功能最差。

从减灾效应来看,减灾与滞洪沉沙存在一定程度的互抑机制。1958年洪水量级最大,淹没损失最大,因此减灾效应得分最低;1996年洪水量级本身远小于1982年洪水,但由于河道前期淤积使同流量水位显著抬升,造成典型的“小水大灾”,因此减灾效应的得分与1982年相近;1992年洪水因量级最低,减灾效应得分最高。

在这4场洪水中,1982年洪水、1992年洪水和1996年构成了图形的上包线,它们共同构成了这4场洪水的Pareto 最优解集。而1958年洪水无论在滞洪沉沙功能,还是在减灾效应上的评价均低于1982年洪水,1982年洪水的滞洪沉沙功能与减灾效应相对于1958年就是一个全面的Pareto改进。

5 评价模型应用

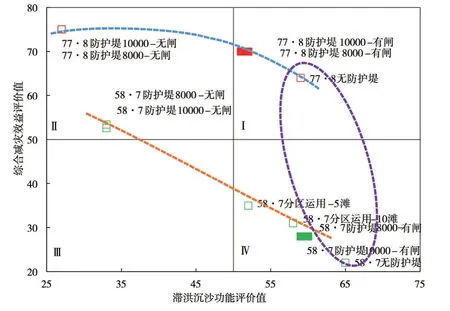

以黄河下游1958年洪水(简称58·7,花园口站最大洪峰流量22 300 m3/s)和1977年洪水(简称77·8,花园口站最大洪峰流量10 800 m3/s)为例,分别考虑无防护堤方案、可防8 000 m3/s洪水防护堤方案、10 000 m3/s洪水防护堤方案,以及滩区无控制运用(无闸)、有控制运用(有闸)及滩区部分运用(5滩区运用、10滩区运用)等共计12种方案,采用二维数学模型分别计算各评价指标取值并计算评价模型得分如表10和图5所示。

由图5可以看出:(1)77·8洪水整体的减灾效应要全面优于58·7洪水,说明洪水量级对减灾效应的得分影响很大,无论采取何种宽滩区运用方式,量级较小的洪水通常减灾效应的得分较高;(2)防洪堤采取8000 m3/s 或者10 000 m3/s 流量的防洪标准,对花园口超过10 000 m3/s的洪水而言影响不大;滩区是否有计划分类分区的引退水运用,对滩区滞洪沉沙功能和减灾效应的发挥影响显著;(3)针对同一场洪水而言,无防护堤方案的滩区运用方式下滞洪沉沙功能发挥最好,但减灾效应得分最低;防护堤无控制运用(无闸)的减灾效应得分最高,但滞洪沉沙功能发挥不佳;防护堤控制闸门运用(有闸)或分区运用(5滩、10滩)方案则在滞洪沉沙功能和减灾效应之间有可能取得更好地平衡,这也是本文重点推荐的滩区运用方式。

表10 不同运用方式下宽滩区滞洪沉沙与减灾效应评价模型应用结果

图5 不同洪水条件与滩区运用方式下宽滩区滞洪沉沙与减灾效应评价模型得分

6 结论

基于水沙统筹、空间统筹和时间统筹的3个评价原则,构建了同时反映河流自然属性和社会属性的宽滩区滞洪沉沙功能与减灾效应二维评价指标体系,建立了基于Pareto最优解的黄河下游宽滩区多元优化评价模型。通过搜集整理1958、1982、1992和1996年4场实测洪水的滩区滞洪沉沙和灾情损失资料,对黄河下游宽滩区滞洪沉沙功能与减灾效应二维评价模型的合理性进行了验证,结果表明模型评价结果与专家经验上的定性认识一致,模型可用于大洪水期黄河下游宽滩区滞洪沉沙和灾情损失的综合评价,为黄河下游宽滩区分区运用提供科技支撑和决策依据。

对数学模型计算的不同洪水条件不同宽滩区运用方案的滞洪沉沙功能与减灾效应评价结果可以看出:(1)洪水量级对减灾效应的得分影响很大,无论采取何种宽滩区运用方式,量级较小的洪水通常减灾效应的得分较高;(2)防洪堤采取8000 m3/s 或者10 000 m3/s 流量的防洪标准,对花园口超过10 000 m3/s的洪水而言影响不大;滩区是否有计划分类分区的引退水运用,对滩区滞洪沉沙功能和减灾效应的发挥影响显著;(3)相同洪水条件下,无防护堤方案的滩区滞洪沉沙功能发挥最好,但减灾效应得分最低;防护堤无控制运用(无闸)的减灾效应得分最高,但滞洪沉沙功能发挥不佳;防护堤控制闸门运用(有闸)或分区运用(5滩、10滩)方案则在滞洪沉沙功能和减灾效应之间有可能取得更好的平衡,可作为未来滩区优化运用的决策参考。