滩区自然-经济-社会协同的可持续发展模式

岳瑜素,王宏伟,江恩慧,彭绪庶,时芳欣

(1.黄河水利科学研究院,河南 郑州 450003;2.水利部堤防安全与病害防治工程技术研究中心,河南 郑州 450003;3.中国社会科学院 数量经济与技术经济研究所,北京 100732)

1 研究背景

黄河下游河道内分布有广阔的滩地,占了下游河道总面积的三分之二,涉及到豫鲁两省15个市45个县(区),其中居住人口近190万,现有耕地22万hm2。黄河下游滩区是黄河防洪工程体系的重要组成部分,不仅要发挥行洪、滞洪、沉沙功能,同时也是广大滩区民众赖以生存和生活的场所。因此,滩区的防洪运用和社会经济发展矛盾长期存在,民众生产生活水平低,是受流域和地方政府共同关注的特殊区域。习近平总书记在2019年9月18日召开的黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上明确提出,要实施黄河下游河道和滩区综合提升治理工程。

面对新的挑战,国内众多学者做了诸多有益的探索,围绕黄河下游生产堤留存与废除、滩区治理模式及补偿政策、下游河道滩槽协同治理等取得了一批重要成果,并在水利部黄河水利委员会的组织下促成了“黄河下游治理方略专家研讨会”[1]。胡春宏[2]院士在对黄河水沙变化及发展趋势分析的基础上指出,面对未来水沙持续减少的新形势,可考虑适度利用控导工程、生产堤等建设防洪堤,束窄现状河道宽度,使大部分滩区成为永久安全区。何予川等[3]指出,束窄河道的治理方略可以更好地解决滩区安全与发展的问题,但考虑到尚不完善的黄河下游防洪减淤体系,其可能会带来较大的防洪风险和压力。江恩慧等[4]基于黄河下游中常高含沙洪水实体模型试验系列成果,结合黄河下游不同河段的河势特征,提出了相对完善的治理运行建议,即在高村以上滩区修建高标准生产堤以保障滩区安全和经济建设,高村以下滩区实施滩区淹没补偿政策。此外,牛玉国等[5]提出了滩区分区治理的思路与实施方式,张金良[6]也提出了滩区再造与生态治理的方案等等。然而,目前研究大多站位于防洪保安全,从水利工程建设和管理角度开展黄河下游滩区治理研究,未将防洪与自然、经济发展统筹考虑,得到的结果也具有一定的局限性。

黄河下游滩区治理是一个复杂的系统工程问题,涉及洪水治理、土地资源承载和区域经济发展需求等多个方面,存在多重直接或间接的联动关系[7]。本文在深入分析黄河下游宽滩区滞洪沉沙作用和社会经济发展需求的基础上,综合考虑防洪安全、产业发展、农村建设、资源配置等影响因素及其联动关系,以自然-经济-社会协调发展为目标,构建适应新时代的滩区系统动力学模型(SD模型),并通过仿真模拟研究探索滩区可持续发展的优化治理模式,以期为黄河流域生态保护和高质量发展提供科学依据。

2 研究方法

2.1 SD模型复合系统理论认为,复合系统包含多个子系统,这些子系统之间既相互独立,又相互作用。复合系统不是由各子系统简单迭加而成,而是子系统有机复合后的总体优化与协调结果[8]。黄河下游滩区自然-经济-社会复合系统属于典型的农业复合系统[9-10],其中自然子系统主要包括滩区土地、水、光照等自然资源及其之间的相互作用关系;经济子系统主要包括滩区百姓为生存和发展而发生的农业及配套服务等活动;社会子系统主要包括人口,体制、文化等。三个子系统在时间、空间、数量、结构、秩序方面生态耦合和相互作用,共同决定了复合生态系统的发展与演替方向[11]。

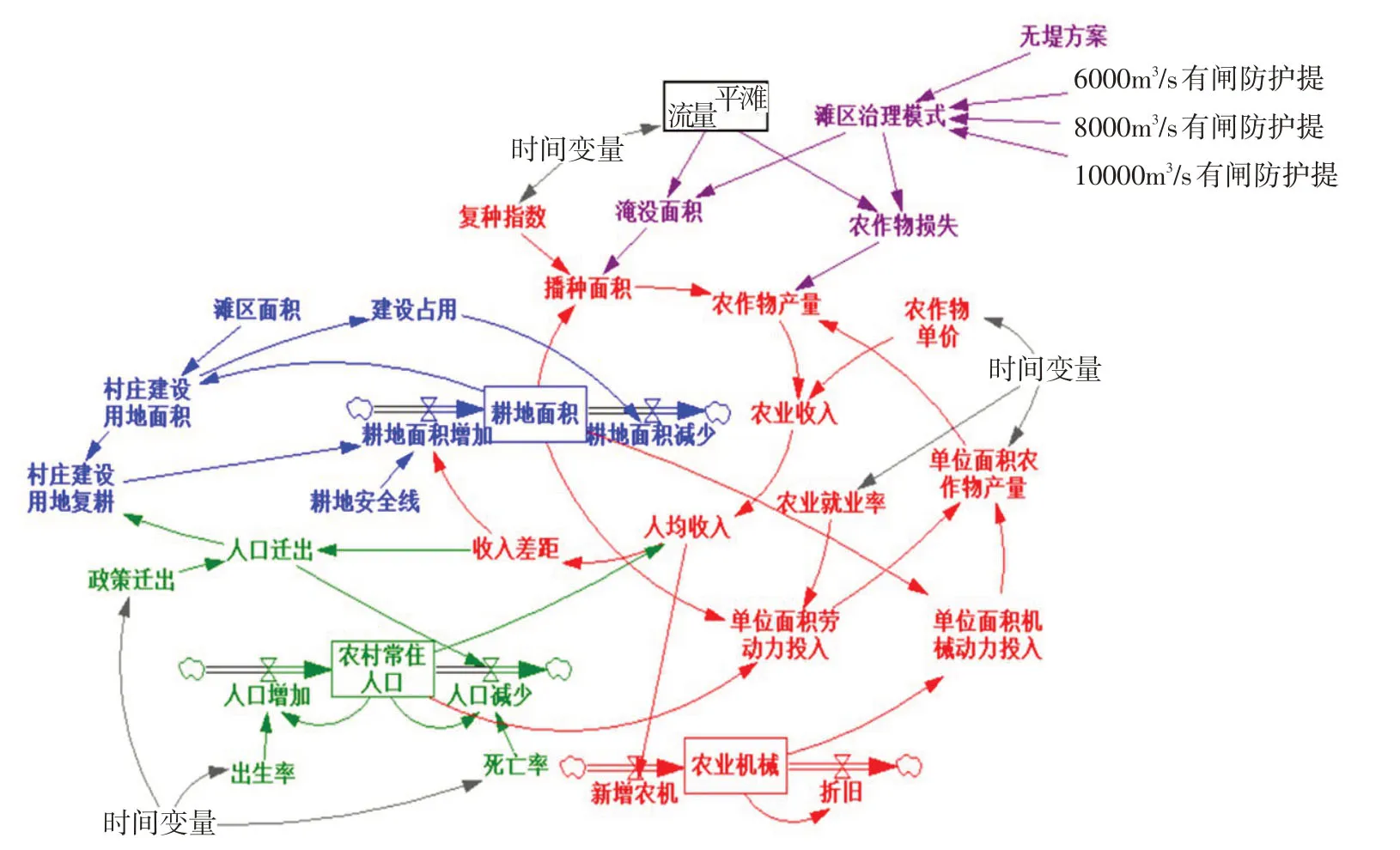

本文考虑从行洪输沙和经济社会协调发展的角度对滩区自然-经济-社会复合系统进行分析,构建适用于黄河下游滩区的系统动力学模型[12-13],并利用因果关系图、流图和系统动力学方程刻画洪水治理、土地资源配置和滩区经济社会发展之间的联动关系,结果见图1。可以看出,滩区行洪输沙-经济-社会协调发展因果关系网络主要包括三个回路,分别为滩区耕地面积反馈回路、滩区农业生产率反馈回路和滩区人口变动反馈回路。

图1 黄河下游滩区行洪输沙-经济-社会协调发展系统动力学流图

其中,模型将黄河来水来沙和治理模式选择等外生影响,抽象简化为对应仿真情形下淹没的滩区面积,农村居民当季的播种面积相应减少,并进一步造成一定程度的农作物损失和农村居民经营性收入减少。黄河来水来沙和不同治理模式选择等外生冲击通过滩区的农业生产活动,逐步传导向整个滩区经济社会系统,引起滩区土地资源配置、农村居民经营性收入和农村人口等因素的互动影响和循环反馈。

2.2 模型构建在构建黄河下游滩区自然-经济-社会复合系统动力学模型时,本研究基于系统动力学流图中的系统运动过程因果关系,构建不同的系统因子计算公式。

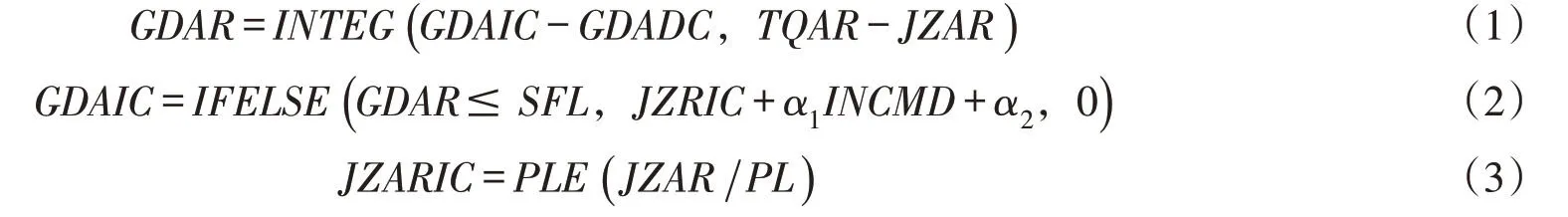

(1)滩区耕地面积。耕地面积增加和减少受到收入差距、滩区总面积、建设面积等因素的影响。具体函数关系如下所示:

式中:GDAR为耕地面积状态变量;GDAIC为耕地面积增加面积;GDADC为耕地面积减少面积;TQAR为滩区总面积;JZAR为村庄建设用地面积。滩区总面积与村庄建设用地的差值作为耕地面积模拟的初始值,耕地面积增加与减少的差值作为各年净增加的耕地面积。式(2)中,SFL为设定的耕地安全线[14],采用滩区总面积与农村建设面积底线的差额,农村建设面积底线为农村最小人均住房面积与常住人口的乘积;JZARIC为各年建设用地复耕面积;INCMD为农村居民收入差距;α1和α2分别为耕地调整系数和调整常量,二者根据各年各县农村居民收入差距和耕地面积增加量拟合回归得到。式(3)为耕地面积增加函数,其中PLE为迁出居民人数;PL为常住人口数量。以上涉及到的面积单位均为km2。

(2)滩区农业生产。在特定标准防护堤或其他滩区治理方式下,洪水可能造成部分滩区淹没,减少当季农村居民的农作物播种面积、造成部分农作物损失。具体函数关系如下式所示:

式中:BZAR为播种面积;mltc为复种指数;CYPD为农作物产量;CPYPA为单位面积农作物产量;CPLS为洪水淹没农作物损失。式(6)(7)分别为各年洪水淹没面积和淹没农作物损失的估算方程,由1958年和1977年来水来量、淹没面积和农作物损失量回归拟合,得到参数β1、β2、β3和β5。以上涉及到的面积单位均为km2。

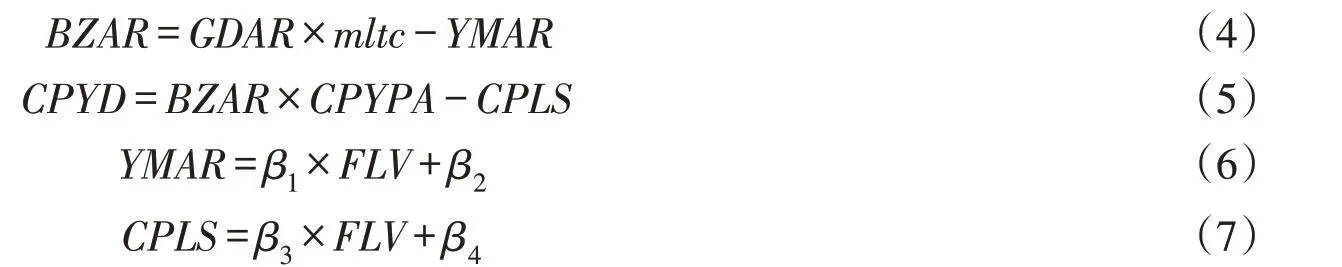

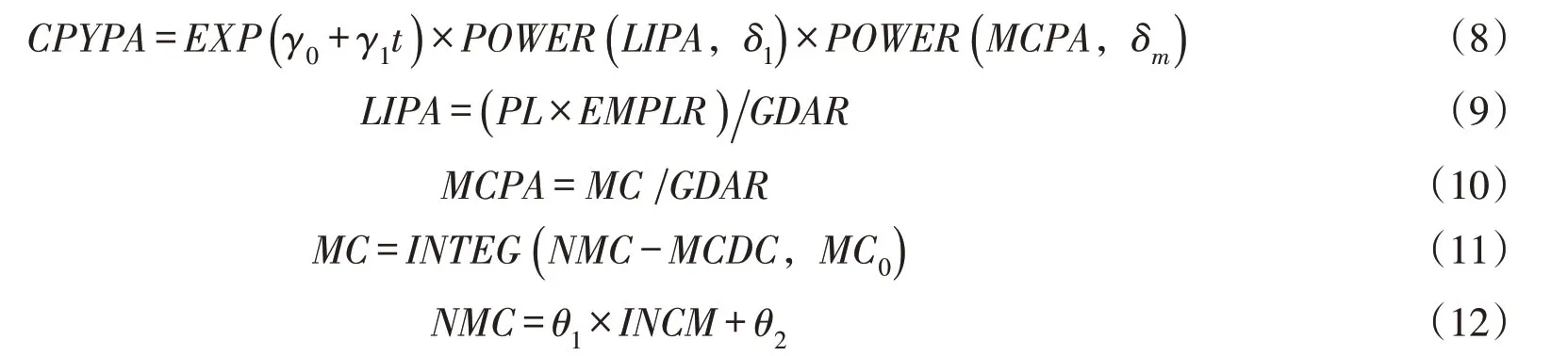

根据滩区农业生产率反馈回路反映的因果互动关系,农业机械动力和农业劳动力两类生产要素投入增加是影响单位面积农作物产量,即农业生产效率的重要因素,且两类生产要素之间能够互相替代。具体的函数关系如下所示:

式(8)为农业生产率函数,其中CPYPA为单位面积农作物产量;γ0+γ1t代表技术进步,γ1为技术进步系数;LIPA为单位面积劳动力投入;δ1为劳动投入弹性系数;MCPA为单位面积机械动力投入;δm为机械投入弹性系数。式(9)为单位面积劳动投入函数,其中EMPLR为农村居民就业率。式(10)为单位面积机械动力投入函数,其中MC为农业机械动力。式(11)为农业机械动力函数,其中MC0为期初农业机械存量;NMC为当年新增农业机械;MCDC为农业机械折旧。式(12)为新增农业机械的决定函数,本文假定新增农业机械与农村居民收入(INCM)水平线性相关,参数θ1、θ2根据历年农村居民收入水平和各年新增农业机械回归拟合得到。

滩区农村居民收入中,较大部分来自农业经营性收入。洪水淹没滩区耕地面积,导致当季播种面积减少和农作物损失,农业收入可能相应下降,农村居民收入水平可能低于周围地区平均水平。具体函数关系如下所示:

式(13)为农业收入函数,其中AGINCM为农业经营性收入;CRPUP为农作物单价;CPYD为农作物产量。式(14)为农村居民人均收入函数,其中INCMPC为人均收入水平;为人均农业收入水平;PAGINCM为农业经营收入占总收入的比重。式(15)为收入差距函数,其中INCMGAP为收入差距水平;INCMOT为周围地区农村居民人均收入水平;INCMPC为当地农村居民人均收入水平。

(3)滩区农业人口。农村人口变动子系统的结构相对简单,仅反映农村常住人口变动的主要影响因素。具体函数关系如下所示:

式(16)为农村常住人口函数,其中PL为农村常住人口,是期初人口数与各期人口增减的累加;PL0为期初农村人口数量;PLI为人口增加量;PLD为人口减少量。式(17)为人口增长函数,主要影响因素为人口出生,其中bthr为人口出生率。式(18)为人口减少函数,主要影响因素为人口死亡和人口迁出,其中dthr为人口死亡率;PLE为人口迁出量。式(19)为人口迁出函数,其中参数ρ1、ρ2分别为迁出系数和常数,可根据各年净迁出人口和收入差距回归拟合得到。

2.3 模拟情景设置本文在采用系统动力学模型进行模拟前,先按滩区不同运用方案为设置情景。主要包括两类:①无防护堤方案,全面破除生产提,洪水自然漫滩;②防护堤方案,基本以现状防护堤为基础,通过调整、改造、加固,建设成为保护堤,以抵御一定标准的洪水,在防护堤内生产生活,防护堤防洪标准分别为6000、8000和10 000 m3/s,均采用有闸门的防护堤方案[15-16]。河道地形以2013年河道边界地形为基础条件。不同的滩区治理方案和水沙过程,产生的淹没面积也不同,对滩区经济社会系统运行的影响也会有差异。本文采用这两种模拟情景,模拟2016—2030年黄河下游来水来沙对滩区经济社会系统发展产生的影响。

3 模型检验

为评估构建的系统动力学模型对现状的模拟能力,采用历史统计数据与仿真结果对模型进行误差检验[16]。选取黄河下游滩区2006—2015年的耕地面积、播种面积、人均收入和常住人口等社会经济因子作为模型仿真的历史数据,仿真步长为1年。由于黄河下游滩区并非独立的行政建制区,缺乏直接的社会经济统计数据,本文选择滩区所在的行政建制乡镇和县(市)资料进行研究,共调研收集了河南14个县(市)97个乡镇以及山东菏泽东明县、鄄城、郓城三个县15个乡镇的农业数据,模型历史检验结果见表1。可以看出,仅有部分变量在部分年份的仿真值出现了超过10%的误差,误差主要集中在人均收入方面。造成人均收入预测误差的原因主要是由于现在农村发展需求导致大部分农村劳动力进城务工,现阶段滩区的经济效益主要来源于耕地,劳动力的流失导致人均收入远低于预期值。但整体而言,模型预估滩区社会经济系统因子的变化趋势基本与统计值趋势相符,该系统动力模型基本可以代表黄河下游滩区行洪输沙-经济-社会协调发展的现状,可以用于预测未来滩区治理情形下的发展趋势。

4 模拟仿真结果及分析

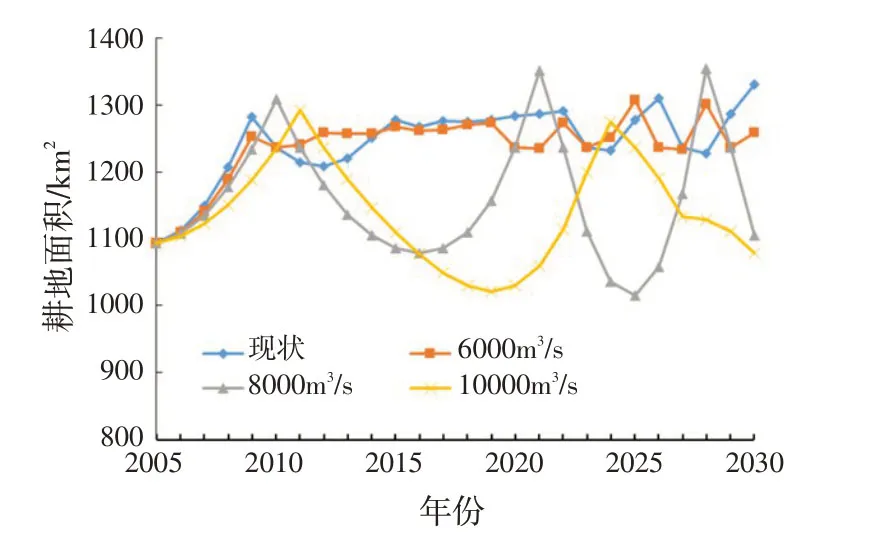

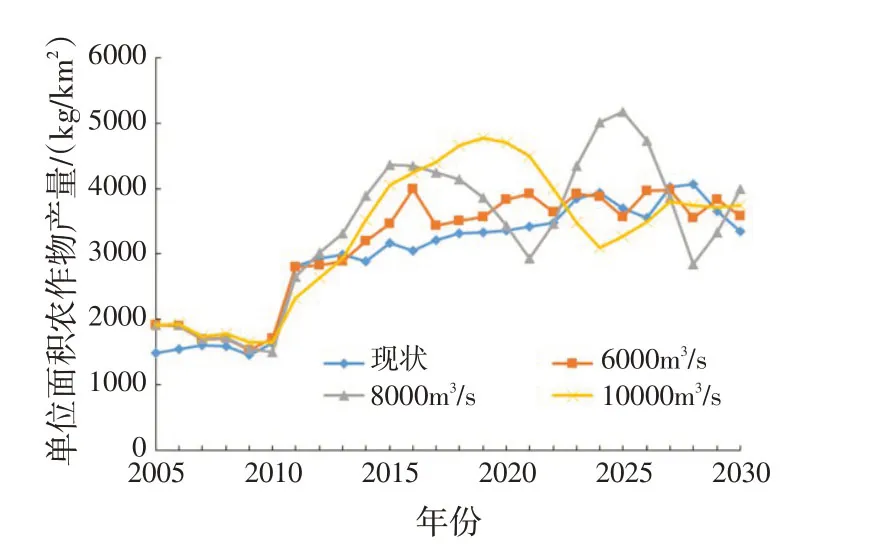

采用构建的系统动力学模型,基于不同治理方案对滩区经济社会发展情景进行仿真模拟,从耕地面积、播种面积、单位面积农作物产量、农业收入水平、农村居民人均收入水平、常住人口等方面进行比较,分析黄河下游来水来沙对滩区经济社会系统发展产生的影响,结果见图2—图7。其中,现状指现有无防护堤的状态;6000、8000和10 000 m3/s指具有该流量防护堤的状态。

表2 模型历史检验结果统计

图2 不同治理方案下滩区耕地面积情景模拟

图3 不同治理方案下滩区播种面积情景模拟

图4 不同治理方案下滩区单位面积农作物产量情景模拟

图5 不同治理方案下滩区农业收入情景模拟

图6 不同治理方案下滩区农村居民人均收入情景模拟

图7 不同治理方案下滩区农村常住人口情景模拟

结合图1中滩区耕地面积反馈回路可知,不同防护堤方案下,虽然保障条件提高有利于增加耕地面积,但耕地面积变化同时还受滩区总面积和建设面积的约束,后者则受滩区人口规模变动影响。相应地,堤防工程的防洪标准越高,滩区保护的农村居民人口越多,居民农业生产用地与生活居住用地此消彼长的关系也更明显,滩区耕地面积呈现出一定的周期性波动特征。相应地,无堤方案和6000 m3/s标准防护堤方案下,滩区农村居民人口在长期将减少或保持稳定,滩区耕地面积变动幅度相对较小。8000和10 000 m3/s标准防护堤方案下,滩区农村人口在长期将呈增长趋势,耕地面积周期性波动幅度更大,其中8000 m3/s 标准防护堤方案下的人口增幅较小,耕地面积波动的周期也较短;10 000 m3/s标准防护堤方案下的人口增幅更大,耕地面积波动的周期相对较长。同理,播种面积变化也具有类似特征和趋势。不同的是,播种面积还受复种指数影响。在无堤方案和6000 m3/s标准防护堤方案中,滩区农作物复种指数分别为1.1和1.2,而在8000和10 000 m3/s 标准防护堤方案中,由于对农业生产保护程度更高,复种指数达到1.4。因此,农作物播种面积虽然仍随耕地面积变化呈现周期性波动,但波动幅度明显减小。

从经济社会发展情况来看:(1)无堤方案和6000 m3/s防护堤方案对滩区农业生产和居民生活的保障较弱,洪水淹没面积较大,造成农作物损失也较大,滩区农村居民人口长远将减少,农业收入水平也相应较低;(2)8000和10 000 m3/s标准防护堤方案能够较好保障滩区居民的生产生活,农作物复种指数基本相当于周边地区平均水平,农业生产受洪水影响较小,农业收入水平相对较高;(3)8000和10 000 m3/s 标准防护堤方案均为高标准防护堤方案,但二者的长期人口变动趋势存在差异。其中,10 000 m3/s标准防护堤方案的人口增幅较大,农村居民生产用地和生活居住用地之间的冲突难以通过促进技术进步、提高单位面积农作物产量等方式进行缓解,农业收入水平将相对低于8000 m3/s防护堤方案。

综上发现,建设可以防御一定标准洪水的防护堤工程,保障部分农业生产用地,对于稳定提高滩区农业收入水平具有重要作用。但同时需要注意的是,防洪标准的提高,将会导致人口加快增长。因此,稳定滩区人口增速、适当控制滩区人口规模是实现滩区自然-经济-社会协同可持续发展的另一个必要措施。

5 结论和建议

5.1 结论本文在分析黄河下游宽滩区滞洪沉沙和社会经济发展的基础上,以自然-经济-社会协调发展为目标,构建了适用于黄河滩区的系统动力学模型。在此基础上,厘清了黄河下游滩区洪水治理、土地资源配置和滩区经济社会发展之间的联动关系,模拟了黄河下游滩区治理方案下未来经济社会系统发展变化情况。2016—2030年黄河下游滩区经济社会系统发展状况预估分析结果发现,无堤方案和6000 m3/s防护堤方案对滩区农业生产和居民生活的保护有限,8000和10 000 m3/s标准防护堤方案能够较好保障滩区居民的生产生活。但考虑到10 000 m3/s标准防护堤方案下可能存在的农村居民生产用地和生活居住用地之间的矛盾,因此认为8000 m3/s防护堤方案整体较优,建议未来黄河下游滩区主要以8000 m3/s防护堤方案开展滩区自然-经济-社会协同的可持续发展模式研究。

5.2 建议本文通过构建的滩区自然-经济-社会协同发展的系统动力学模型仿真模拟结果表明,对于防护堤方案,防护标准越高,在不施加其他外来政策干预情况下,滩区人口增长越快,人口峰值更高,且人口峰值到来时间越晚,延续时间越长。这意味着,高标准防护方案虽然提高了黄河下游滩区的防洪标准和滩区居民生产生活保障水平,但宜农宜居的环境对人口的吸引力也逐渐增大,形成了对人口增加的一种变相鼓励,这又将加剧滩区土地利用与滩区滞沙沉沙功能之间的矛盾。为解决这一矛盾,必须从黄河下游滩区所在区域全局协调发展的角度,实施更加积极的人口管理,尤其把更积极的人口政策与扶贫政策结合起来,通过滩区外新建城镇、整体搬迁、人口疏解等多种方式,有序加快滩区人口外迁,通过搬迁扶贫、产业扶贫和转业扶贫等多种方式,增强区外生活吸引力,固化滩区人口外迁成效,实现在防洪标准提高和防洪功能强化的同时,最大限度减少人口因素的干扰。

此外,本研究对不同防护方案下的仿真模拟仅到2030年,时间长度仍有些不足,要实现流域管理与区域社会协同发展,还需要进一步加深研究,将黄河下游滩区的土地利用与防汛安全、社会经济发展及生态环境保护结合起来,通过对高风险区的土地资源利用进行合理地规划和管理,提高滩区发展的可持续性,同时降低、避免灾害造成的破坏。通过立法形式科学划定滩区管理边界,明晰管理职责和范围,通过分区分类管理和制定土地用途管制制度,建立滩区土地利用保障机制等,实现滩区自然-经济-社会协调可持续发展。