构建持续审计理论框架探析

[摘要]本文所构建的持续审计理论框架由结构框架和内容框架两个层级构成,两个层级相互支撑、相互作用,共同形成开放、动态的持续审计理论框架。

[关键词]持续审计 理论框架 构建

本文系上海海关学院2020年度实验教学改革项目《〈信息化审计〉实验课程建设》阶段性成果

一、持续审计理论框架研究现状

Groomer and Murthy(1989)最早提出持续审计概念,认为持续审计是在被审计事项发生的同时或是之后不久,持续地发表审计意见、提供合理的审计保证。而后,持续审计理论框架研究进入学者视野。

(一)以数据为特点的持续审计框架

持续数据审计框架较早由Vasarhelyi和Halper(1991)提出,其主要对会计信息系统里的异常数据进行实时检测,通过比对、分析等手段,披露重大例外事项。Kogan,Sudit和 Vasarhelyi(1999)提出从持续审计框架、影响因素、实施效果等三个方面开展理论分析和实证研究,指出该框架应包含系统框架、审计频率和审计范围等参数、信息化技术等零星要素,但未提出系统化的框架内容。持续数据审计框架的不足之处是,框架没有形成系统完整的体系;数据仅指财务数据,未包括非财务数据、经营业务数据、大数据等更广泛的数据范围。

(二)以控制为特点的持续审计框架

持续控制监测框架较早由Alles等(2006)提出,其将持续控制监测软件嵌入业务信息系统,监测企业内部控制等状况。该框架体系要求内控规范必须标准化,因受限于技术手段,此时的内控仅面向某些固定事项。Teeter(2014)在案例分析中,扩展了内控监测范围,提出通过自动化检测手段涵盖经营事项全过程。美国注册会计师协会(AICPA)2018研究表明,62%的内部控制事项可以标准化,这为实现持续审计提供了可能性。持续控制监测框架的不足之处是,仅对已发生事项进行监督,不对未来风险进行预测,而未来的重大风险可能对企业带来致命打击,由此引发了学者对以风险为特点的持续审计框架研究。

(三)以风险为特点的持续审计框架

持续风险监评框架较早由Kuenkaikaew(2013)提出,其认为持续审计应开展分析预测,关注未来风险事项,降低未来风险的可能性。其建立的持续运行风险监评系统可通过制定重要风险指标和风险模型,开展交互式检查。Moon(2016)将风险分为经营(操作)风险、环境风险、未来重大风险三类,认为框架的核心是建立关键风险指标,通过高、中、低三档的指标划分,采取不同的措施和手段予以控制。持续风险监评框架的不足之处是,局限于定量风险防控,未体现对定性、合规性风险的防控。

(四)以合规为特点的持续审计框架

持续合规审计框架较早由Kogan等(2014)提出,其构建了两层架构的框架,第一层级对标既定标准查找例外事项,第二层级分析检查异常事项,并使用一家大型健康医疗供应商2003年10月至2004年6月数十万条数据进行回归分析,验证持续数据审计框架的有效性。美国注册会计师协会2018年阐述了学者Vasarhelyi提出的“持续审计=持续数据审计+持续控制监测+持续风险监评+持续合规审计”。

持续审计理论框架研究取得了丰富的研究成果,但也存在如下问题:一是关于持续审计框架的构建研究,学者多是片面关注部分要素,关于框架的核心要素研究并不全面,关于要素之间勾稽关系的研究并不清晰。二是审计环境、信息技术等推动持续审计框架一直处于变化状态,但学者并未解释清楚这种变化的规律性和内在逻辑,未体现持续审计框架研究的实质内涵和特征。三是国外研究较多,国内研究较少,不利于我国持续审计理论与实务的发展。

二、构建持续审计理论框架的价值

(一)有助于深化内部审计理论

比较持续审计与传统审计可以发现(见表1),传统审计在审计范围、技术、频率、范围、效果等方面存在局限,落后于持续审计。持续审计一是可以提高审计效率。持续审计能够保持审计程序连贯执行,避免审计程序被干扰;减少审计数据提取和传递时间,缩减审计时间;节约人力成本及部分审计成本。二是可以改进审计质量。持续审计能持续监控组织经营管理情况;扩展审计视角和审计范围,更加灵敏地发现例外事项,更加及时地处理和报告异常状况;增强对舞弊行为的监测,降低重大错报风险,取得投资者更大的信任。三是高度依赖信息技术。持续审计采用新的技术方法开展工作,实时监控、持续报告等都离不开信息技术的支撑。可见,持续审计不是对传统审计的简单改变,而是从审计理念、审计时间间隔、审计范围、审计对象、审计技术等方面进行改进,是信息化时代对于审计方法的创新。

持续审计理论研究一直处于不断发展中,随着信息技术、审计环境等的变化,其具体研究内容也随之发生变化。通过研究,可确立一个参照系统,充分反映各种审计要素以及形式,并进行抽象、概括与升华,体现理论变动的规律与特征,预测或展示其发展方向,在不断完善审计理论的同时,更好地为内部审计实践服务。

(二)有助于拓展内部审计功能

持续审计理论框架研究,体现系统性、综合性的思想,因此应将其视为一个整体系统,从系统的整体结构着手,进行理论建设,其基本程序是“整体结构——组成部分——整体结构”。首先,从整体出发,研究持续审计理论框架的整体结构,分析主要构成要素,进行系统综合;其次,进行系统分析,研究各组成部分及其相互作用关系;最后,进行系统选择,实现最优化,将各组成部分有机耦合成一个新的整体。持续审计功能由理论框架内部结构决定,是框架本身与外部环境相互作用的结果、系统内部要素相互作用的外部表现,既受外部环境的影响,又受内部结构要素的制约。因此,有效发挥持续审计的功能,一是持续审计理论要适应客观的環境变化,二是持续审计要具备一个合理的理论框架。

三、持续审计理论框架的主要内容

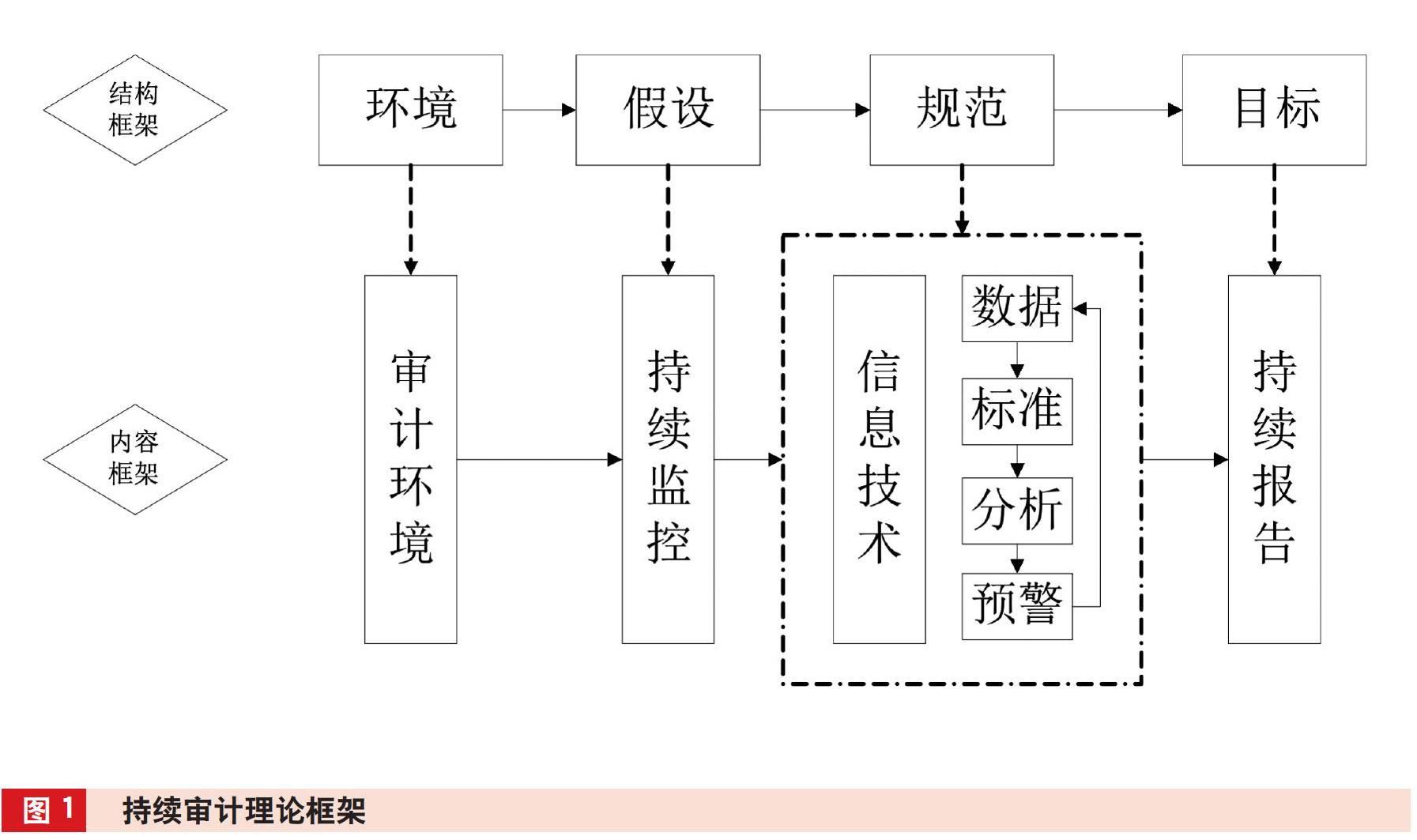

持续审计理论框架包含两部分内容(见图1),一是结构框架,二是内容框架。结构框架以审计环境为逻辑起点,涵盖了审计假设、审计规范、审计目标等核心要素。这些要素层层递进、有机排列,形成持续审计理论研究基础。内容框架阐述具体的审计实践要素,列明基本的审计流程,指导持续审计的具体实践。结构框架是基础,内容框架聚焦实践,二者相互支撑、相互作用,具有适应性、开放性、互动性的特点,共同形成持续审计理论的基本框架。

(一)结构框架

1.审计环境。审计环境包含内部环境和外部环境,内部环境包括信息系统、经营管理业务、组织领导等,外部环境包括政治、经济、法律、社会、科技等。研究持续审计结构框架,首先要考虑的是从何入手,即逻辑起点问题。逻辑起点是逻辑推理的出发点,揭示着审计理论要素的内在矛盾。学者的研究方法不同,对于逻辑起点的见解亦不相同,理论界存在着哲学基础论、审计本质论、审计环境论、审计目标论等不同观点。笔者认为,审计环境是持续审计结构框架的逻辑起点。审计环境的变化,推动审计理论与方法的创新;审计理论与方法的改进,反作用于审计环境,促进持续审计不断完善。

2.审计假设。审计假设是开展审计理论研究或审计业务事项所必需的前提条件。目前,审计假设包括财务报表的可验证性、审计人员的独立性等。持续审计与传统审计大不相同,传统审计假设已不再适用于持续审计,应探索研究与持续审计相适应的审计假设。持续审计需要借助信息化的持续监控手段,达到实时、持续、动态的审计监督目标。而持续监控是实现持续数据收集、持续数据分析、实时预警提示、实时审计报告等的前提,因此可视为持续审计假设。

3.审计规范。审计规范是指对审计主体、审计客体、审计行为等的约束与引导,包含审计准则、审计程序、审计原则、审计法规等。持续审计受到审计环境、审计假设或审计目标的影响时,通过审计规范呈现具体变化形态,引导持续审计的发展态势。持续审计理论框架旨在构建具有指导审计行为作用的框架,运用标准或准则规范具体审计行为和实践,因此需要包括审计规范这一要素。

4.审计目标。持续审计目标是持续审计活动预期达到的要求,所有的审计活动均围绕审计目标展开。纵观持续审计框架的发展阶段,审计的侧重点在不断变换,由数据、内控逐渐扩展为风险、合规性。在这一过程中,持续报告的要求没有改变。持续审计不仅要及时发现问题,更要及时报告问题。持续报告是持续审计的出发点和归宿点,可视为持续审计的目标。

(二)内容框架

1.核心要素。一是审计环境。内容框架下的审计环境包括法律环境、技术环境和经济环境。二是持续监控。持续监控是实现持续审计的前提,内容包括内控监测、风险监控、合规检查等。内控监测通过流程评估查找与经济业务有关的问题,重点对不连贯流程、不完整业务、异常数据、财务数据与非财务数据等进行分析;风险监控的侧重点在于外部环境,需要对行业业态、竞争对手、新闻媒体等变化做出及时反应;合规检查主要对例外事项开展分析,与审计重要性水平等既定的标准进行比对,判别性质,排查原因。三是信息技术。信息技术能促使内部审计程序更高效、更便捷甚至带来业务流程或审计流程的迭代,如云存储技术提高了数据存储能力,大数据技术扩展了内部审计范围及对审计数据的分析能力。四是持续报告。在持续审计模式下,审计报告由年度报告、月度报告等缩短成每天甚至每时的报告,因此持续审计报告基本要素需做适度调整。对于常规事项的报告可简化,对于重大错报事项可适度细化。

2.主要流程。在审计规范的指导下,持续审计理论框架需有指导审计行为的具体流程,即由审计数据搜集、数据标准建立、审计分析、审计预警等组成的闭环。一是审计数据搜集。审计数据不仅包括结构化数据,还包括文本、图片、视频、影音、网页等非结构化数据。审计数据搜集需借助大数据、数据挖掘、云计算等技术进行持续搜集,并分析数据之间的勾稽关系,为全面了解被审计事项、做出公允审计结论做准备。二是建立数据标准。美国注册会计师协会于2013年建立了审计数据标准,分为基础标准、总分类账标准、应收账款明细账标准,我国亦发布了《大数据标准化白皮书(2018版)》,列出大数据参考架构。持续审计应建立完整清晰、动态可调整的审计数据标准,在此基础上有效开展数据分析和检查,确认是否所有需要的数据字段和文件都已得到,是否存在无效数据字段以及查找不平衡账目的原因等。三是进行审计分析。包括协作互动、高效信息处理、持续更新等内容。持续审计的信息化应用模块不但要在某一业务领域做到精通,还需要在面对更加复杂的审计任务时,与其他应用模块进行互动协作,综合分析全部领域数据,在全面了解相关信息的基础上,开展综合性的审计分析。持续审计系统需与各类用户开展互动交流,既要将结果以可接受的模式及时传达给审计人员,还要与管理层、员工、供应商、客户等各类用户进行信息互动,扩大信息数据来源。审计分析工具要保持持续更新,以保障审计分析质量和信息安全,尤其是要防止审计数据泄密,避免法律和道德纠纷。四是发出审计预警。持续审计目标下,预警的频度应显著提高,预警的形式则可比审计报告更简洁。预警内容由过去事项转为未来事项,既要包括由过去事项发现的审计问题,更要包括对未来事项的预测,这体现了持续审计由查错纠弊向监督与保障的转变。例如,利用持續审计系统预测出某一会计账户未来余额,将其与稍后不久发生的真实值进行比较,对重大的差异开展分析。如果系统流程清晰而具体,且审计预测能力强,则可能阻止错误发生,或是在错误发生前及时更正该错误。需要注意的是,当持续审计可能与管理层共用一套信息管理系统时,审计预警与管理层职能可能会有所重叠,此时审计预警重点与管理监督应各有所侧重,使审计人员保持必要的独立性。

(三)结构框架与内容框架的关系

持续审计理论框架是两层架构的框架,内容框架要素与结构框架要素一一对应。结构框架包含持续审计理论基础要素,对内容框架起到统领性作用。内容框架包含具体的、细化的要素,对持续审计实践起到指导作用。持续审计对审计环境、信息技术等的变化较为敏感,外界微小冲击可能为持续审计带来巨大改变。冲击带来的影响,首先改变的是内容框架要素,如改变业务流程、技术手段、目标要求等,但是对结构框架的影响较小。持续审计理论框架是一个开放、包容的框架体系,内容框架易受影响与改变,结构框架则基本保持不变,从而体现了变与不变的规律性。

四、结语

持续审计理论框架研究意义重大,但任重道远。为推进这一理论框架进一步发展,建议如下:一是建立持续审计准则制度。审计工作依法而立、依法执行,准则制度直接关系到持续审计地位和持续审计行为的规范。制定准则制度应明确持续审计的数据转化标准要求、报告要素、审计流程等内容,以规范持续审计行为。二是重视大数据等新技术对持续审计带来的冲击。信息技术既是持续审计目标实现的重要保障,又是推动其不断发展的动因。应追踪最新的信息技术研究成果及其与持续审计的关系,关注信息技术可能对内部审计流程带来的影响与改变。三是发挥持续审计在审计监督全覆盖方面的作用。持续审计对审计覆盖范围的作用机理、影响机制、技术支持等方面均可产生积极促进作用。

(作者单位:上海海关学院,邮政编码:201204,电子邮箱:zhangpeng0561@163.com)

主要参考文献

蔡春等.审计理论结构研究[M].沈阳:东北财经大学出版社, 2001

张鹏. 基于决策支持系统的持续审计问题探讨[J].会计之友, 2019(17):58-61

AICPA.Audit analytics and continuous audit: Looking forward the future[R].American Institute of Certified Public Accountant, 2018

Dai J,Vasarhelyi M A.Imagineering audit 4.0 [J]. Journal of emerging technologies in accounting, 2016(13)

Moon D. Continuous Risk Monitoring and Assessment (CRMA)[D].New Jersey: Rutgers Business School, 2016