旅游减贫的门槛效应实证研究

李治 宋文莉 李国平

摘 要:旅游减贫是产业扶贫的重要支撑和手段。采用2009—2018年陕西省数据,结合面板门槛回归模型,对旅游减缓农村贫困的非线性关系进行实证检验,结果显示:发展旅游业能够显著减缓地方贫困,同时表现出显著的门槛效应;以经济发展水平、交通便利水平和产业结构水平为门槛变量时,旅游业对贫困的减缓分别呈现出双重门槛、双重门槛和单一门槛特征;当经济发展水平低于第一门槛值时,发展旅游业并未减缓贫困。当经济发展水平跨越第一门槛值之后,旅游减贫效应显著;当交通便利水平迈入第一门槛值和第二门槛值区间时,旅游减贫效应更为明显;当产业结构水平低于第一门槛值时,旅游减贫效应较佳。政府应通过完善交通基础设施,推动产业结构升级等,为推动旅游减贫提供条件。

关 键 词:旅游业;贫困减缓;面板门槛回归模型

DOI:10.16315/j.stm.2020.05.001

中图分类号: F323.8

文献标志码: A

Abstract:Poverty reduction through tourism is an important support and means for industrial poverty alleviation, based on the panel data of Shaanxi province from 2009 to 2018, combined with the panel threshold regression model, this paper empirically tests the nonlinear relationship between tourism and rural poverty alleviation in Shaanxi province. The results show that: The development of tourism in Shaanxi province can significantly reduce local poverty, while showing a significant threshold effect. Taking the level of economic development, transportation convenience, and industrial structure as threshold variables, tourism's reduction of poverty shows the characteristics of double threshold, double threshold and single threshold. When the level of economic development is below the first threshold, the development of tourism has not alleviated poverty. When the level of economic development has crossed the first threshold, tourism has a significant positive impact on poverty reduction; when the level of transportation convenience enters the first threshold value and the second threshold value range, the tourism poverty reduction effect is more obvious; when the industrial structure level is lower than the first threshold value, the tourism poverty reduction effect is better. The government should provide conditions for promoting tourism poverty reduction by improving transportation infrastructure and promoting industrial structure upgrading.

Keywords:tourism; poverty alleviation; panel threshold regression model

收稿日期: 2020-06-18

基金項目: 国家自然科学基金项目(71803149);教育部人文社会科学研究一般项目(19YJCZH094)

作者简介: 李 治(1979—),男,副教授,博士;

宋文莉(1994—),女,硕士研究生;

李国平(1955—),女,教授,硕士.

贫困问题一直制约着人类社会的进步与发展,消除或减少贫困是人类共同面临且亟需解决的最大挑战之一,也是联合国《2030年可持续发展议程》的首要目标。近年来,旅游产业发展迅猛,在促进经济增长以及减缓贫困方面发挥了重要作用。许多发展中国家将发展旅游作为其减贫的重要手段。中国作为世界上最大的发展中大国,贫困问题长期困扰和制约着国家经济社会的发展。截止2018年底中国绝对贫困人口仍有1 660万人[1]。作为国家扶贫开发的重点省份,2017年底陕西省仍有169万的贫困人口,贫困人口规模占全国贫困人口的5.5%。将旅游业纳入产业扶贫的框架,通过发展乡村旅游带动农村贫困人口生产致富,从而促进乡村振兴,这是减缓贫困的重要载体。自2011年以来,我国以发展乡村旅游致使10%以上农村贫困人口得以脱贫,脱贫人数超过1 000万。2013年,中央将乡村旅游列为扶贫开发重点工作之一。2018年国家发展改革委、国务院扶贫办在《生态扶贫工作方案》中又对生态旅游的可持续发展提出了新的要求。可以看到在精准扶贫的大视角下,探索出一条适合当地特色的旅游减贫路径,成为当前的重要议题。

陕西省是旅游大省,2018年全省接待境内外游客63 025.32万人,同比增长20.54%,旅游总收入达到5 994.66亿元,同比增长24.54%。2017年陕西省通过旅游业实现17.5%脱贫人数,“十二五”期间陕西省通过发展旅游业使60万贫困人口获益,旅游业是贫困地区经济增长的重要贡献因素,发展旅游业是区域脱贫的主要推动力[2],应坚持政府、旅游企业、游客、当地居民四位一体的生态旅游可持续发展路径,从而推动陕西建立生态旅游扶贫综合管理体系[3]。陕西应发展以历史文化为依托的乡村、以农事体验为特色和互联网+乡村旅游模式[4]。陕南地区自我发展能力整体偏弱,区域的能力制约与驱动因素存在差异性,可持续旅游开发模式应为政府主导、精品带动、生态旅游、区域联动和社区参与[5-6]。

以往关于陕西旅游减贫的研究肯定了发展旅游业对减少贫困具有推动作用,且针对陕西旅游减贫现状以及结合地域特色提出了对策建议,但仍缺乏对旅游减贫的内在机理探讨和门槛效应实证检验。作为全国旅游大省及国家扶贫重点省份,陕西在当前社会制度背景下实现旅游减贫的主要制约因素有哪些,以及门槛效应有何特征?探讨这些问题将有助于为我国扶贫重点省份通过发展旅游产业真正实现减贫提供理论和经验依据。

1 文献综述

目前国外对于旅游减贫效应的实证研究主要有3种观点:第1种观点认为发展旅游业能增加贫困地区的经济收入以及推动就业,旅游业发展的好坏直接应影响着当地的贫困减缓。Croes[7]在评估尼加拉瓜旅游业增长对绝对贫困的影响时,发现旅游业在非正规部门创造了就业机会,为穷人提供了加入供应链的机会。Reeder等[8]研究发现发展旅游业对完善当地的基础设施建设、提供教育培训和促进健康医疗等社会条件都有显著积极作用。尤其是交通基础设施的建设和完善具有外溢效应,可以加强贫困地区与周边地区在资金、技术和人才等方面的交流,从而有利于减缓贫困。第2种观点认为发展旅游业不能减缓贫困,反而会加剧贫困。Lewis等[9]认为由于旅游业的就业门槛较低,旅游从业者往往素质不高且技能低下,所以获得的薪资会低于工业和高新技术行业,最终的结果可能会成为“穷忙族”。Wattanakuljarus等[10]利用一般均衡分析方法对泰国旅游发展的减贫效应进行考察,研究发现旅游业的快速发展的确可以增加居民的家庭收入,但却削弱了贸易领域企业的盈利能力和就业人员的收入。第三种观点认为旅游业能够促进贫困减缓,但程度有限且受多种因素影响。Njoya等[11]对肯尼亚研究发现旅游业的扩张将使不同部门的利益不均衡,由于农业部门的收缩导致实际汇率升值,只会略微改善贫困人口。城市地区的贫困下降速度比農村地区快,农村地区的贫困减缓受到在农业部门工作的穷人的劳动力需求和收入下降的抑制。Croes等[12]认为旅游业发展是发展中国家减少贫困的可行工具,但可能高估了旅游业发展的减贫效果,因为这是建立在不考虑价格对家庭消费影响的限制性假设的基础上的。

近年来,一些国内学者通过实证研究发现,旅游业发展水平与贫困缓解水平之间存在非线性的门槛效应特征。张大鹏[13]对我国中部集中连片特困地区30个贫困县进行实证研究发现,旅游减贫效应随着旅游发展水平的阶段性提升而出现边际递减趋势。赵磊等[14]以旅游业和经济增长作为门槛变量,对西部地区12个 省份(市、自治区)旅游减贫的非线性关系进行实证检验,结果表明当旅游业发展初期,可以显著减缓农村贫困,但当旅游业发展水平跨越门槛值之后,贫困减缓效应不显著,且存在加剧农村贫困的潜在倾向。郭鲁芳等[15]以经济发展水平、旅游资源禀赋以及交通便利程度为门槛变量对中国31个省级单位进行实证研究,发现门槛变量处于不同阶段,发展旅游业对贫困减缓的贡献不同,其效果具有不确定性。宋义德等[16]认为发展旅游业会加大收入分配差距,应该鼓励多元市场主体参与,提高减贫效应。田雅娟等[17]基于我国20个省份面板数据研究发现旅游业发展对农村贫困减缓具有积极作用,但是旅游减贫效应在20%、50%和75%三分位点上的估计值具有显著差异,表现出明显的非线性异质性特征,且同时受到产业内部发展特征及宏观经济环境因素的影响。还有一些学者从多维度和空间角度分析了旅游减贫的效果,差异显著。王松茂等[18]从多维贫困视角出发,研究发现在经济、生活和环境维度,旅游减贫具有显著正向效应,而在教育和医疗维度,旅游的贫困减缓效应均不显著;且进一步发现旅游发展对各个维度的减贫效应存在空间异质性,在经济减贫维度的空间溢出效应存在东部—中部—西部逐步递减规律,而在生活和环境减贫维度,存在东部—中部—西部逐步增大规律。冯斐等[19]利用甘肃省平凉市面板数据,从多要素投入角度分析了旅游发展对贫困减缓的影响,发现个体参与维度的旅游开发对贫困减缓有正向影响,政府投入维度存在投入冗余和瞄准偏差,旅游减贫会有所延缓,市场发展维度的旅游减贫效应存在时变性特征。

根据以上文献分析发现国外研究多集中在跨国数据或某一国的宏观层面,忽略了国家之间和国家内部不同地区之间的差异;国内研究更具有兼顾性和针对性,既有从全国层面看整体,又有集中于中国西部地区、连片贫困地区和贫困县等特殊地区看重点。从旅游减贫效果来看,国外对旅游减贫的效果主要有3种观点,分别是旅游业发展可以促进贫困减缓、旅游业发展会加剧当地居民的贫困程度以及旅游业对贫困减缓影响有限且受多种条件限制;国内对旅游减贫的实证研究可分为2类,第1类是旅游减贫效应存在非线性阶段性门槛特征,第2类是旅游业发展对贫困减缓效应具有多维度异质性和空间差异性。本文在此基础上将对陕西省旅游减贫的门槛效应进行深入分析,以丰富现有研究成果。

2 研究假设与模型

2.1 研究假设

影响旅游业发展的因素有很多,孙根年等[20]发现以交通运输为代表的区位及可达性是影响旅游发展的外部因素,地区的经济发展水平及旅游投资是影响旅游发展的重要条件;史亚奇[21]发现旅游产业结构变迁对旅游经济增长具有正向影响。在相关理论和实证研究基础上,可以发现地区的经济发展水平、交通便利水平以及产业结构水平对旅游减贫效应贡献最大。经济发展水平是旅游业发展的风向标,直接影响旅游产品供给和旅游消费水平。在经济较为发达地区,居民收入较高,消费需求和消费能力较高,游客前往乡村旅游可增加贫困人口收入。反之,经济欠发达地区,贫困人口较多并且无法享受经济正外部性带来的福利。交通便利水平是旅游者前往旅游目的地的通达性,完善交通等基础设施建设是旅游发展的前提[22]。赵磊等[23]发现基础设施建设与发展旅游带来的经济增长溢出两者呈现出“V 型”曲线关系,交通建设在拐点后,可以拉动旅游经济发展。毛润泽[24]用公路里程数作为交通的代理变量,发现过度投资交通设施建设不利于旅游经济发展。旅游业作为第三产业的重要组成部分,旅游业的发展对产业结构调整具有敏感性,产业结构的转型与升级,必然会影响旅游业发展的规模与质量,导致旅游业的经济增长效应并非简单呈线性特征。基于以上分析,本文以地区经济发展水平、交通便利水平以及产业结构水平作为旅游减贫的门槛向量,提出以下研究假设:

假设H1:地区经济发展水平与旅游减贫效应存在门槛特征。

假设H2:地区交通便利水平与旅游减贫效应存在门槛特征。

假设H3:地区产业结构水平与旅游减贫效应存在门槛特征。

2.2 模型设计

为了验证旅游业与贫困减缓之间的总体趋势与不同发展阶段具有什么样的差异性特征,以及影响效应的显著性水平和影响程度大小,本文基于研究假设(H1~H3),构建了线性模型和非线性模型2个研究框架分别予以实证检验。

2.3 变量选取及数据来源

本文采用2009—2018年的陕西省11个市(区)的面板数据进行实证分析,各指标所需数据来源于陕西省11个市(区)《统计年鉴(2010—2019年)》以及各市(区)《国民经济和社会发展统计公报(2009—2019)》。

1)被解释变量为贫困水平。可以进行贫困水平的测度的指标有很多种,比如贫困发生率、贫困距和FGT(FosterGreerThorbecke)贫困分解指数等[25],都是基于贫困线进行测度的,但是目前中国对于贫困线的划定没有统一的标准,因此贫困线的指标很难成功选取,所以很多学者利用收入或支出进行贫困水平的评估。由于部分地区相关统计数据存在缺失或不连续情况,考虑到研究数据的可获得性、可比性,本文选取相对完整的城乡人均可支配收入来衡量贫困水平,计算方法参照郭鲁芳等的做法:Pov=农村常住居民人均可支配收入×农村人口占比+城镇常住居民人均可支配收入×城镇人口占比。

2)核心解释变量为旅游发展水平(Tour)。国内学者大多数采用旅游专业化水平代表地区的旅游发展水平,为了消除旅游收入波动影响,本文参照赵磊等[26]的做法,用旅游专业化水平作为旅游发展水平的代理变量,即旅游总收入占地区GDP的比重。旅游总收入占地区GDP比重越大,旅游发展水平程度越高。

3)门槛变量。经济发展水平(Egdp):旅游发展与经济增长密切相关,区域经济发展水平可能会影响到旅游业对贫困的作用情况。参照郭鲁芳等的做法,用人均 GDP 表示地区经济发展水平;产业结构水平(Indu):旅游业作为第三产业的支柱产业,第三产业的发展水平对旅游业的发展具有决定性影响,因此产业结构水平采用第三产业增加值占地区生產总值的比重来衡量[27];交通便利水平(Tra):采用交通密度来衡量,但由于省内航空和铁路数据不易获得,所以参照张大鹏的做法,采用普通公路通车里程与国土面积的比值来衡量。

4)控制变量。教育水平(Edu):受教育程度能够影响贫困人口的人力资本存量从而带动减贫[28],用人均受教育年限衡量;城镇化水平(Urb):城镇化水平的替身可以降低贫困发生率,本文选择城镇年末常住人口与总人口的比值来计算城镇化率;政府干预程度(Gov):政府参与社会经济生活的程度,用财政支出占地区生产总值的比重来衡量。

3 统计描述与线性拟合

3.1 变量描述性统计

本文主要变量的描述性统计特征,如表1所示。由表1可知,陕西省贫困水平和旅游发展水平的取值区间分别为[8.76,10.48]、[0.013,0.411],均值分别为9.652、0.15,贫困水平和旅游发展呈现出非均衡性。从相关性来看,旅游发展水平与贫困减缓水平的相关系数为0.357 4,显著性水平为10%,表明旅游发展水平与贫困减缓之间存在正相关关系,随着旅游发展水平的提高,贫困水平会有所下降。陕西省下辖的11个市(示范区)的旅游发展水平和贫困减缓水平在2009—2018年总体上呈现出逐年上升趋势,如图1所示。因为贫困水平是以城镇和乡村居民的人均可支配收入指标来衡量,所以贫困水平的斜率为正代表了人均可支配收入的增长,说明贫困得到减缓。其中:商洛市是唯一旅游发展水平高于贫困减缓水平的城市,且两者发展趋势最为相近,说明商洛市旅游减贫效应最为突出;榆林市和杨凌示范区旅游发展水平较低,且上升趋势不明显,但贫困减缓水平较高。榆林市有丰富的矿产资源,其非贫困地区经济发展水平高,提高了整体的贫困减缓水平;而杨凌示范区行政面积较小,且农业经济发达,发展旅游业减贫的动力不足。西安、安康、宝鸡、铜川、延安和渭南旅游发展水平和贫困减缓水平稳步提升,说明旅游业占第三产业总产值的比重越来越大,各市越来越注重旅游资源的开发和以旅游业促进经济发展,减缓地方贫困水平。

此外,变量间的相关系数绝对值大部分小于0.4,可能存在多重共线性问题,通过方差膨胀因子检验,发现取值区间为[1.43,4.46],低于最大容忍度10,因此可以认为变量之间不存在多重共线性,如表2所示。

陕西省整体的贫困减缓情况同旅游发展水平呈现稳定的正向拟合关系,如图2所示。以人均可支配收入衡量的贫困水平与旅游发展水平同方向变动,这初步印证了发展旅游可以减缓贫困,为了更深入的分析其内在机理和影响效应,接下来采用计量方法做进一步回归分析。

3.2 基本线性模型回归分析

为了更真实的反映数据之间的关系,本文分别对数据进行了固定效应回归、随机效应回归和混合效应回归,通过比较分析和Hausman检验,发现固定效应回归结果最优,因此最终采用固定效应回归模型。考虑到面板数据可能存在的组间异方差、同期相关以及组内自相关等问题,为了保证估计结果的稳健性,本文采用双向固定效应LSDV法和面板修正标准误差法进行稳健性检验。

在加入相关控制变量的条件下,当采用双向固定效应模型进行估计时,旅游业对贫困减缓的正向影响系数为1.075,且在1%水平上显著,当进行更为严格的面板校正标准误差模型进行统计检验时,旅游业对贫困减缓的影响系数为1.454,且仍在1%水平上显著,这反映出旅游业对贫困减缓的作用是不断显现的过程,在投资发展初期,效应比较微弱,随着旅游业的发展,贫困减缓效应是积极持续向好 的态势。另一方面,陕西省旅游业仍然处于上升期,旅游业将长期作用于地区贫困减缓,旅游发展对贫困减缓的实际影响效应维持在1.075~1.454之间,研究表明在线性研究框架下,旅游业可以促进贫困减缓,如表3所示。

4 实证结果及分析

4.1 门槛效应检验

由于门槛解释变量旅游发展水平、经济发展水平、交通便利水平和产业结构水平对旅游减贫效应可能存在差异,采用Hansen提出的自体抽样法,分别获得4个门槛变量在单一门槛、双重门槛和三重门槛假设检验下的F值和P值。旅游发展水平、经济发展水平和交通便利水平均通过了单一门槛效应和双重门槛效应显著性检验。产业结构水平只通过了单一门槛效应显著性检验,如表4所示。

各变量的门槛估计值及其对应的95% 置信区间,通过双重门槛模型和单一门槛模型估计,获得了各门槛变量的门槛估计值,且均通过了一致性检验,如表5所示。其中:旅游发展水平、经济发展水平和交通便利水平均通过了单一门槛估计和双重门槛估计,经济发展水平的门槛估计值最高;产业结构水平仅通过单一门槛估计,门槛估计值为0.430,如图3所示。

4.2 旅游发展水平对贫困的影响

以旅游发展水平作为门槛变量,模型(2)的估计结果表明,在不同的门槛区间旅游业对贫困减缓水平的影响系数和显著性不同,两者之间表现出分段函数特征,如表6所示。

由表6可知,随着旅游发展水平值从0.103提升到0.339,旅游业对贫困发生率的影响效应经历了从隐性正向影响(0.444)到显性正向累积(1.117)再到显性正向影响(0.611)的变化。在第1阶段,旅游减贫效应呈现隐性化。除榆林市因为旅游发展水平基础薄弱处于该阶段,陕西省绝大部分地方已经跨过该阶段,榆林市截至2018年底旅游发展水平为6.6%仍然低于10.3%;第2阶段,旅游减贫效应显性化。西安市、安康市、延安市、咸阳市、渭南市、汉中市以及杨凌示范区的旅游发展尚处于此阶段;第3阶段旅游减贫仍然呈现显性化,宝鸡市、铜川市以及商洛市截至2018年已跃至该阶段。

从整体层面来看陕西省的旅游减贫效应表现出显性特征。在旅游发展的第1阶段,由于发展旅游业所需的资源匮乏、基础设施落后等因素,旅游发展水平低,旅游减贫效应不显著,但由于旅游业具有劳动密集性强、技术竞争性低、准入门槛低的特征,当部分贫困人口开始进入旅游业工作,获取收入改善生计,会促使部分贫困缓解。第2阶段,旅游减贫效应显著增强,通过前期的基础设施和招商引资,加之旅游产业具有市场关联性和消费联动性,带动与之相关的上下游产业链发展,增加了当地的居民收入,政府通过获得的相关税收进行再分配,也减缓了贫困。第3阶段,旅游产业开始趋向成熟,延伸的产业链上会出现更多外来旅游企业和部门,企业对员工的需求转向知识型旅游人才,再者政府希望通过提升旅游服务来改善地方形象,所以对从业人员的素质要求更高,导致贫困人口获取收入的路径受阻,使旅游减贫的作用越来越弱。旅游发展水平在不同的门槛区间对于贫困减缓均呈现出正向促进作用,说明发展旅游业对于提高当地居民收入、促进贫困减缓具有积极作用。

4.3 经济发展水平为门槛变量

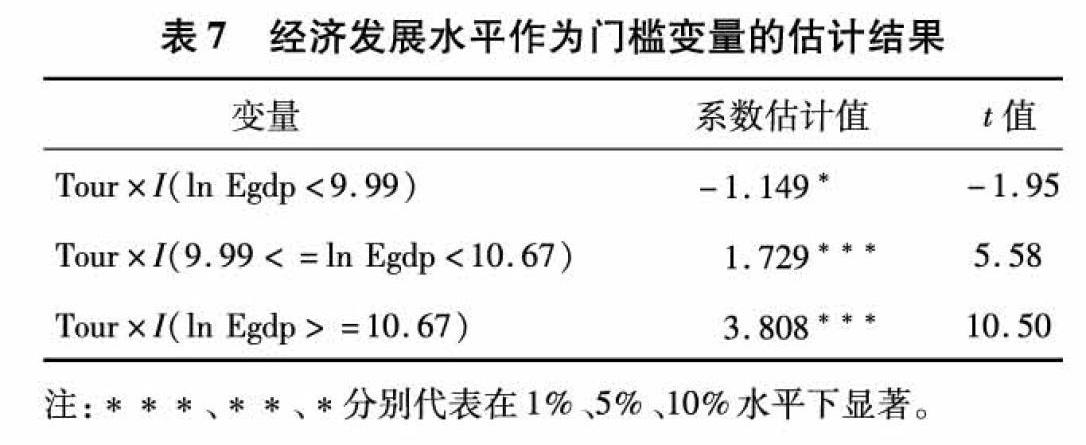

以经济发展水平作为门槛变量,模型(3)的估计结果表明,旅游减贫效应在很大程度上受到经济发展水平的制约,故研究假设H1成立,如表7所示。

由表7可知,陕西省经济发展水平对旅游减贫的影响效应表现出阶段性的双重门槛特征。结果显示陕西在经济發展水平低于门槛值9.99时,旅游发展对贫困存在加剧倾向;当经济发展水平迈入门槛值9.99至10.67之间时,旅游发展对贫困减缓具有显著积极影响,影响系数为1.729;当经济发展水平值超出门槛值10.67之后,旅游发展对贫困减缓的贡献系数增大。

基于陕西省经济和旅游发展的现状,经济发展水平对旅游减贫效应从阻碍到转为正向影响,再到影响程度加大。可能的原因在于旅游业是市场经济发展到一定阶段的结果,具有带动其他产业发展的作用并且多依赖于其他行业,容易受到政策、宏观环境及其它产业的影响。经济发展水平落后的地区,由于基础设施差、思想观念落后等因素,限制了旅游业对贫困减缓的促进作用;随着经济发展,基础设施趋于完善、从业人员思想观念转变以及个人素养提升,为发展旅游业提供良好的外部条件,且经济发展有助于推动财政税收增加,为贫困人口转移支付提供资金支持,促进旅游发展对贫困减缓发挥积极作用。经济发达地区的资源条件、产业结构以及市场体系都趋于成熟,因此旅游业就业门槛提高,专业技术要求增强,更加重视培养从事旅游业人员的素质,从业人员需要通过提升个人素质和能力来获取更高的收入。重视经济发展对旅游业的影响,带动贫困人口的收入,通过宏观经济环境影响旅游发展对贫困减缓的作用。

4.4 交通便利水平为门槛变量

以交通便利水平作为门槛变量,模型(4)的估计结果表明,交通便利水平对旅游减贫效应的影响在各个门槛区间都显著,故研究假设H2成立,如表8所示。

根据模型估计结果,交通便利水平的旅游减贫效应呈现出双重门槛特征。当交通便利水平低于门槛值0.72时,旅游发展对贫困减缓的影响系数为0.518,且在5%水平上显著;当交通便利水平迈入门槛值0.72与11.84之间时,旅游减贫的积极效应更为明显,影响系数也增加为1.083;当交通便利水平跨越1.84之后,旅游发展对贫困减缓仍具有积极影响,但是显著性减弱,影响系数为1.046。

由表8可知,交通便利水平是旅游减贫效应得以发挥的先决条件,旅游交通直接影响景区的通达性,便利的交通条件激发人们出游的欲望,扩大旅游者规模、延长在旅游目的地的停留时间、提高旅游者的消费水平,增加当地旅游企业和旅游从业人员的收入。交通基础设施是促进区域旅游发展的基础性要素,旅游业作为第三产业的重要组成,其减贫作用主要依靠零售、餐饮、住宿等第三产业的支持,良好的交通运输条件通过集聚效应和协同效应[29],为旅游业提供良好的发展环境,促进旅游减贫。

4.5 产业结构水平为门槛变量

以产业结构水平作为门槛变量,模型(5)的估计结果表明,产业结构水平对旅游减贫效应的影响通过了单一门槛显著性检验,故研究假设H3成立,如表9所示。

由表9可知,产业结构水平对旅游减贫效应呈现出单一门槛特征。产业结构水平低于门槛值0.43时,旅游发展对贫困减缓在1%水平上显著,影响系数为1.083;当产业结构超过门槛值0.43时,旅游发展对贫困减缓积极影响显著性下降,影响系数也降至0.621。由此可见,旅游业发展对贫困减缓的促进作用受产业结构水平的影响。这是由于:第一,经济发展与产业结构之间互相影响,经济发展能对贫困减缓产生影响,所以产业结构同样也能对贫困减缓产生影响,特别是旅游业是第三产业的重要部分,主要以服务业为主,属于劳动密集型产业能接纳大量要求简单的劳动力,因此有较大的减贫效应。第二,旅游业的发展使贫困地区的劳动力转向生产效率更高的产业部门,即贫困地区劳动力从农业转向第三产业,劳动者的生产率随之提高,再加上第三产的工资水平高于农业的工资水平,从而转移劳动力的收入会提高,贫困人口的经济收入、生活状况都会改善,以此来促进贫困地区减缓贫困。

5 结论

本文运用面板门槛回归模型,以2009-2018年陕西省11个市(示范区)的面板数据,分别以经济发展水平、交通便利水平和產业结构水平为门槛变量,证明了旅游发展与贫困减缓之间的非线性关系。研究发现在上述门槛变量的影响下,陕西旅游减贫效应存在显著的门槛特征。第一,线性模型估计结果表明陕西发展旅游业对贫困具有显著的减缓效应。在非线性研究框架下,旅游减贫效应存在门槛特征,呈现出阶段性差异,当跨过第一门槛值0.103后,旅游发展具有明显的减贫效应,当跨过第二门槛值0.339后,旅游业趋于成熟,但旅游减贫效应有所降低。第二,旅游减贫存在门槛效应,呈现出阶段性差异,当跨过第一门槛值0.103后,旅游发展具有明显的减贫效应,当跨过第二门槛值0.339后,旅游业趋于成熟,但旅游减贫效应有所降低。第三,以经济发展水平作为门槛变量,陕西旅游减贫效应呈现出双重门槛特征。经济发展水平较低的地区,门槛值低于9.99,发展旅游有加剧贫困倾向;经济发展水平中等地区,迈入门槛值9.99与10.67之间,旅游发展可以显著促进贫困减缓;经济发展水平较高的地区,跨越门槛值10.67之后,旅游减贫效应增加。第四,以交通便利水平作为门槛变量,陕西旅游减贫效应同样呈现出双重门槛特征。交通便利水平是旅游发展的基础条件,所以其对旅游减贫效应一直表现出积极的正向影响,只是显著性水平和贡献度大小有差异。第五,以产业结构水平作为门槛变量,陕西旅游减贫效应呈现单一门槛特征。产业结构水平在门槛值0.43之前,其对旅游减贫的影响系数为1.083,且在1%水平上显著,门槛值超过0.43之后,影响程度和显著性有所下降。

陕西省应该利用好旅游扶贫这一重要抓手:一是要充分发挥经济发展对贫困地区旅游发展的带动作用,通过税收和金融服务等鼓励发展旅游业,在扩大旅游业的同时,提高其他部门的竞争力,并确保更好地分配收入;二是遵循“要致富,先修路”的理念,完善交通等基础设施建设。旅游部门与交通部门的需要加强沟通,加快建成旅游交通网络,形成有效的管理和服务机制,为旅游减贫提供有力保障;三是推动产业结构升级,通过开发贫困地区原生态的特色农产品,从农产品种植,加工到销售,形成产业链,打造品牌效应,优化旅游相关的服务质量,推动旅游业可持续发展,实现稳定脱贫。

参考文献:

[1]国家统计局.2018年全国农村贫困人口减少1386万人[EB/OL].[2019-02-15].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201902/t20190215_1649231.html.

[2]郭萌,王怡.集中连片特困地区旅游减贫效应分析:基于秦巴山区商洛市2008—2017年的经验数据[J].湖北农业科学,2019,58(15):179.

[3]徐少癸,方世巧,甘永萍.精准扶贫视角下陕西生态旅游可持续发展路径研究[J].生态经济,2019,35(5):140.

[4]杨文婕,万红莲,石岩,等.六盘山地区国家级贫困县乡村旅游发展模式探究:以陕西麟游县为例[J].江西农业学报,2019,31(3):137.

[5]安彬,何家理,肖薇薇.秦巴山区自我发展能力测算及时空演变实证分析[J].水土保持通报,2017,37(4):303.

[6]张孝存.贫困山区旅游资源及开发模式研究──以陕西商洛为例[J].江西农业学报,2008(7):128.

[7]CROES R.The role of tourism in poverty reduction: an empirical assessment[J].University of Bedfordshire, 2014,20(2):207.

[8]REEDER R J,BROWN D M. Recreation,tourism,and rural wellbeing[J].Economic Research Report,2005, 7(8):29.

[9]LEWIS D J,HUNT G L,PLANTINGA A J.Does public lands policy affect local wage growth?[J].Growth and Change,2003,34(1):64.

[10]WATTANAKULJARUS A,COXHEAD I.Is tourismbased development good for the poor: a general equilibrium analysis for Thailand[J]. Journal of Policy Modeling,2008,30(6):929.

[11]NJOYA E T,SEETARAM N.Tourism contribution to poverty alleviation in kenya: a dynamic computable general equilibrium analysis.[J].Journal of Travel Research,2018,57(4):513.

[12]CROES R,RIVERA M A.Tourism's potential to benefit the poor:a social accounting matrix model applied to Ecuador[J].Tourism Economics,2017,23(1):29.

[13]张大鹏.旅游发展能减缓特困地区的贫困吗:来自我国中部集中连片30个贫困县的证据[J].广东财经大学学报,2018,33(3):87.

[14]趙磊,张晨.旅游减贫的门槛效应及其实证检验:基于中国西部地区省际面板数据的研究[J].财贸经济,2018,39(05):130.

[15]郭鲁芳,李如友.旅游减贫效应的门槛特征分析及实证检验:基于中国省际面板数据的研究[J].商业经济与管理,2016(6):81.

[16]宋德义,李立华.国外旅游减贫研究述评:基于经济学理论研究和旅游减贫实践的视角[J].地理与地理信息科学,2014,30(3):88.

[17]田雅娟,刘强.中国旅游业发展对农村贫困减缓的效应及其影响因素[J].旅游学刊,2020,35(6):40.

[18]王松茂,何昭丽,郭英之,等.旅游减贫具有空间溢出效应吗?[J].经济管理,2020,42(5):103.

[19]冯斐,唐睿,冯学钢.西部地区旅游扶贫效率及其影响因素研究:以甘肃省平凉市为例[J].地域研究与开发,2020,39(2):105.

[20]孙根年,潘潘.陕西十地市旅游业发展的地区差异及其影响因素分析[J].干旱区资源与环境,2013,27(11):184.

[21]史亚奇.旅游产业结构变迁对旅游经济增长的影响分析[J].北京城市学院学报,2018(3):67.

[22]彭永祥,吴成基.交通巨变条件下贫困县的旅游发展:以陕西省柞水县为例[J].城市问题,2008(7):43.

[23]赵磊,方成.中国旅游发展经济增长溢出与基础设施门槛效应实证研究[J].商业经济与管理,2013(5):49.

[24]毛润泽.中国区域旅游经济发展影响因素的实证分析[J].经济问题探索,2012(8):48.

[25]赵磊,张晨.旅游业与贫困减缓:基于国外经济学文献的述评[J].旅游科学,2018,32(4):31.

[26]赵磊,方成.旅游业与经济增长的非线性门槛效应:基于面板平滑转换回归模型的实证分析[J].旅游学刊,2017,32(4):20.

[27]陈良奕.西部地区产业结构升级对城镇贫困减缓效应研究[D].重庆:重庆大学,2017:1.

[28]彭代彦,杨迎亚,于寄语.城镇化对贫困率的非线性影响[J].城市问题,2017(11):6.

[29]刘成.国内经济发展水平与旅游发展关系的区域比较[J].湖南城市学院学报,2014,35(5):51.

[编辑:厉艳飞]