当前我国惩治腐败犯罪面临的挑战和应对

张兆松

(浙江工业大学,浙江 杭州 310023)

一、问题的提出

党的十八大以后,新一届中央领导集体以刮骨疗毒和壮士断腕的决心和意志,坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,坚定不移地“打虎”“拍蝇”“猎狐”,减少存量、遏制增量,反腐败斗争取得压倒性胜利。这种“压倒性胜利”从案件查办的角度来看,主要有两个重要标志:查办的违法违纪人数大幅度上升,查办的省部级以上高官创历史新高。

一是纪检监察机关查办的违法违纪人数大幅度上升。2002-2007年间(十五大至十六大),纪检监察机关立案查办的违法违纪案件67.7万件,受到党纪政纪处分的51.8万人。2007-2012年间(十六大至十七大),纪检监察机关立案查办的违法违纪案件64.3万件,受到党纪政纪处分的66.8万人。而十八大以来至2018年纪检监察机关立案查办的违法违纪案件达230.6万件,受党纪政纪(政务)处分人数达231.1万人,均创纪检监察机关恢复重建40年来的最高值。2019年全国纪检监察机关又立案61.9万件,处分58.7万人(其中党纪处分50.2万人),处分省部级干部41人[1]。

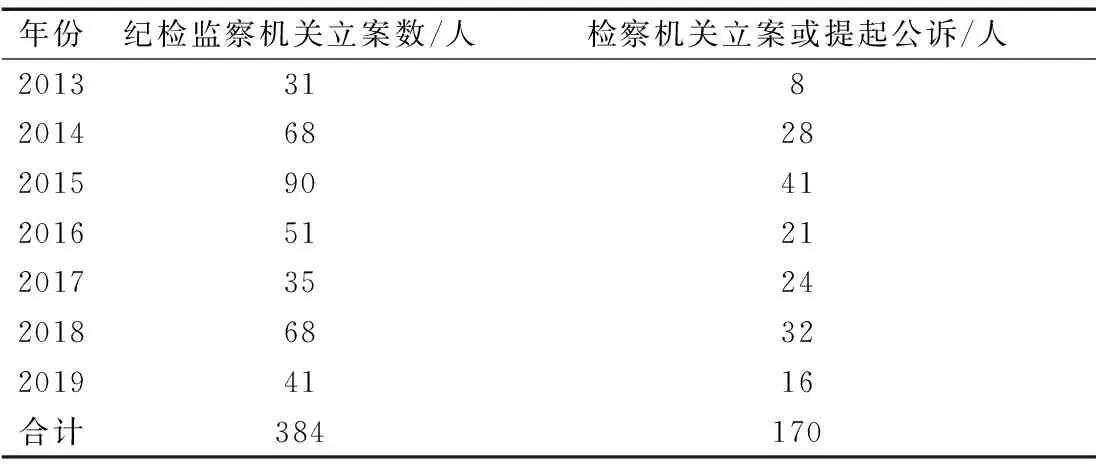

二是查办省部级以上高官腐败案件创历史新高。根据统计,从1986年至2012年十八大召开之前的27年间,我国纪检监察机关一共查办省部级以上腐败高官133人,平均每年5个都不到[2]。1988年至2012年的25年间,检察机关立案查办的省部级以上高官只有103人。而2013至2019年的7年间,纪检监察机关查办的省部级以上高官达384人,年均近55人,检察机关立案侦查或提起公诉的省部级以上腐败高官达170人,年均超24人(参见表1)。

表1 2013-2019年纪检监察机关和检察机关查办省部级以上腐败高官情况

我们在看到反腐败斗争取得“压倒性胜利”的同时,还应当注意到,近年来,特别是2015年8月29日第十二届全国人大常委会第16次会议通过《中华人民共和国刑法修正案(九)》(以下简称《刑法修正案(九)》)之后,我国腐败犯罪的惩治力度却不断减弱。认真研究总结腐败犯罪惩治力度减弱的原因及其危害,寻求更有力的腐败犯罪惩治之策,对于当前及今后我国腐败犯罪的治理具有重大的理论和实践价值。

二、我国腐败犯罪惩治力度减弱的主要表现

(一)腐败犯罪人数占所有刑事案件数的比例越来越低

1.腐败犯罪总数在整个刑事犯罪中的比例不断下降

改革开放四十年来,全国公安机关立案侦查的普通刑案总体上不断上升。从1978年的53.6万件、1988年的82.6万件,上升到1999年的224.9万余、2010年的596.9万件,2015年曾高达717.4万件。近几年普通刑案总量上有所下降,但2017年达到548.2万件,2018年全国虽又同比下降7.7%,但2019年又有所上升。反之,检察机关立案查办的贪贿犯罪案件整体上呈下降趋势。1988年检察机关立案侦查贪贿案件21100件,1989年和1990年分别高达58926件和61929件,1997年和1998年降至42762件和30670件,2011年和2012年更是降到25212件和26247件。十八大以后,检察机关立案侦查的贪贿犯罪案件有所增加,如2014年、2015年达到31812件和31982件,但远远没有达到20世纪90年代的办案数量。2016-2017年又降至3万件以下,2018年随着监察体制改革检察机关反贪反渎转隶,这一年检察机关受理各级监委移送职务犯罪的只有16092人。

从刑事审判看,贪贿犯罪在整个刑事犯罪中的比例也在不断下降。全国审判机关审结的贪贿案件总量占当年一审审结数的比例由1999年的3.50%(1999年全国法院审结刑事一审案件539335件,审结贪贿犯罪刑事一审案件18889件)、2000年的3.79%(2000年全国法院审结刑事一审案件560111件,审结贪贿犯罪刑事一审案件21249件),下降到2017年的1.99%(2017年全国法院审结刑事一审案件1296650件,审结贪贿犯罪刑事一审案件25757件),2018年更是下降到了1.50%(2018年全国法院审结刑事一审案件1198383件,审结贪贿犯罪刑事一审案件18047件)。

2.纪检监察机关移送司法机关追究腐败分子刑事责任的人数偏少。十八大以后,根据中央全面从严治党的战略部署,全国纪检监察机关始终保持惩治腐败高压态势,坚持“老虎”“苍蝇”一起打,查办的违法违纪人数大幅度上升。十八大以来的五年间,“全国纪检监察机关共立案154.5万件,处分153.7万人,涉嫌犯罪被移送司法机关处理的5.8万人”[3]。移送司法机关的人数不足处分人数的3.8%。2018年全国纪检监察机关共处理173.7万人次,其中“运用第四种形态,依规依纪依法处理严重违纪违法涉嫌犯罪的党员干部 5.5万人次,占3.2%”[4]。2019年“全国纪检监察机关立案审查调查61.9万件,给予党纪政务处分58.7万人,涉嫌犯罪移送检察机关2.1万人”[5],移送司法机关的人数不足处分人数的3.6%。

(二)腐败犯罪轻刑化现象更加严重

步入新世纪后,在惩治腐败犯罪中,我国存在着量刑轻刑化的问题。2009年5月至2010年1月,最高人民检察院通过专项检查发现,“2005年至2009年6月,全国被判决有罪的职务犯罪被告人中,判处免刑和缓刑的共占69.7%”[6]。腐败犯罪轻刑化现象引发民众广泛批评。鉴于此,“两高”先后于2009年3月12日和2012年8月8日颁布《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》《关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免予刑事处罚若干问题的意见》,以遏制和纠正轻刑化问题。“2007年以来,人民法院对贪污贿赂案件判处的重刑率持续提高,2007年为19.78%,2013年为27.28%。与此同时,缓刑、免刑等非监禁刑率持续下降,2006年缓刑免刑率为65.85%,2013年为56.83%。”[7]贪贿犯罪的重刑率已超过普通刑事案件,轻刑化现象得到了一定的遏制和纠正。但《刑法修正案(九)》颁布实施后,贪贿犯罪轻刑化现象更加严重,尤其是“两高”2016年4月18日《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《贪贿解释》)实施之后,贪贿犯罪刑罚适用的力度大幅度下降[8]。2012年至今已无一人因贪贿犯罪被执行死刑。《刑法修正案(九)》之前一审被判死刑立即执行的,在《贪贿犯罪》实施后均被改判无期徒刑或发回重审(1)如2015年2月3日,湖南省娄底市中级人民法院,以受贿罪、贪污罪、泄露内幕信息罪等数罪并罚,一审判处湖南省高速公路投资集团原副总经理彭曙、湖南省高广投资公司原总经理胡浩死刑。一审法院认定,彭曙受贿约1.88亿元,胡浩龙受贿约1.70亿元。彭、胡二人随即上诉。2018年12月12日二审宣判。湖南高院维持了娄底中院对彭曙、胡浩龙所犯内幕交易、泄露内幕信息罪的判决,但改判了两人受贿罪和贪污罪的量刑,由死刑改判为无期徒刑。湖南省高级人民法院认为,“考虑到二审时立法机关对贪污罪的刑罚进行了修改,且彭曙具有自首情节,胡浩龙系坦白”,遂二审判决予以调整。。“2010年之前,贪600万元以上,多被判死缓; 2013年之后,贪1000万元以上,多被判无期。”[9]而2018年之后,省部级以上高官一般受贿亿元以上才能判处无期徒刑(2)2018-2019年被判处无期徒刑的省部级官员有:中共安徽省委原常委、安徽省人民政府原副省长陈树隆受贿2.758亿余元;中共河北省委常委、河北省人民政府副省长杨崇勇受贿2.06亿余元;陕西省第十二届人大常委会原党组副书记、副主任魏民洲受贿1.097亿余元;广东省委原常委、统战部原部长曾志权受贿1.408亿余元等。。

三、我国腐败犯罪惩治力度减弱的主要原因及其危害

(一)腐败犯罪立法不完善,犯罪构成苛严

中华人民共和国成立70年来,特别是改革开放以来的40年,腐败犯罪一直是立法的重点领域,修改频率高、修改内容多。“97刑法”颁布之后,从《刑法修正案(六)》《刑法修正案(七)》《刑法修正案(八)》到《刑法修正案(九)》,立法机关一直不断完善贪贿犯罪规定。特别是《刑法修正案(九)》在中央全力反腐的背景下对贪贿犯罪进行了全面修改,但总体上还是“没有破除贪污受贿立法本来存在的结构性积弊”,反而是“名严实宽”[10],“《修九》对《刑法》有关腐败犯罪的修订,技术上是失败的,策略上是失当的,亮度是黯淡的”[11]。从实施情况看并不适应反腐败的客观需要。

我国贿赂犯罪构成过于苛刻,诉讼证明难,导致不少严重的贿赂行为难以纳入刑法调整的范围。近年来,立法机关和司法机关不断修改贿赂犯罪规定,增加了一些罪名,最高司法机关对某些贿赂犯罪构成要件作出扩张解释。如常见的受贿罪,入罪条件过于苛刻,立法要求受贿罪的构成要素是:国家工作人员(犯罪主体)、他人财物(贿赂)、利用职务上的便利(职务要素)、为他人谋取利益(交易对价)、数额(较大)或情节(较重)。行贿罪、(斡旋)受贿罪、利用影响力受贿罪还要求“谋取不正当利益”作为犯罪构成条件。如此严格的定罪处罚标准,使严厉的刑法适用变得困难,入罪率、刑事惩罚率不仅不能提高,反而不断下降,直接影响对贿赂行为的惩治。如《贪贿解释》虽然将部分“感情投资”行为入罪,但仍然“没有解除贿赂犯罪中财物与职权行使之间的对价关系”[12]。如湖南省省直机关工委原委员、省委离退休工委原副书记周松柏,违规收受礼金数额特别巨大,其中党的十八大后仍收受534万余元。这样严重的职务腐败行为,却只是“违反廉洁纪律”,而不能追究刑事责任[13]。又如贿赂犯罪,行贿受贿本是对合犯,我国却一直存在着重受贿轻行贿、忽视对行贿行为打击的问题。而之所以对绝大部分行贿分子难以追究刑事责任,主要是立法上对行贿罪构成要求过严。十八大以后,中央明确提出了“惩办行贿与惩办受贿并重”的刑事政策。但由于行贿罪构成要件未作修改,立法障碍未破,虽然监察、司法机关日益重视对行贿行为的打击,行贿案件数量也有所上升,但行贿案件定罪处罚数量与受贿案件仍然难以匹配,重受贿轻行贿的现象没有实质性改观。

(二)司法解释背离立法宗旨

《刑法修正案(九)》出台的目的之一,本来是“进一步完善反腐败的制度规定,加大对腐败犯罪的惩处力度”(3)全国人大常委会法制工作委员会主任李适时:关于《中华人民共和国刑法修正案(九)(草案)》的说明——2014年10月27日在第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上。。但由于立法规定比较原则,如何使立法宗旨得以实现,尚需司法解释作出具体明确的规定,而“两高”出台的《贪贿解释》并没有充分体现立法宗旨,反而为宽宥腐败犯罪提供了合法依据。主要表现在:

1.大幅度提高贪贿犯罪定罪量刑数额标准。《刑法修正案(九)》改变“97刑法”明确规定贪污、受贿罪定罪量刑数额标准的立法模式,即将数额标准由立法明确规定修改为授权“两高”明确规定。《刑法修正案(九)》颁布后,如何确立新的贪贿犯罪定罪量刑数额标准,引起了非常大的争议。具体而言存在着 “降低说”“维持说”和“提高说”三种观点[14]。“提高说”中又有不同的提高标准之争。有的认为应“以贪污受贿1万元作为入罪起点数额”[15]。《贪贿解释(草案)》曾规定2万元,最后生效解释则大幅度地提高到3万元,其合法性、合理性和正当性值得商榷。“《解释》实施后,新疆有三分之一左右的人因贪污受贿数额不到3万元而未被追究刑事责任。”[16]

2.贪贿犯罪中“情节”的独立性没有充分体现。《刑法修正案(九)》第四十四条规定打破了我国长期以来存在的“数额中心论”,使贪污、受贿罪定罪量刑标准由传统的单一“数额”模式,修正为“数额或者情节”模式。这一立法规定旨在提升数额外的“情节”在贪贿犯罪认定中的作用,有利于全面评价贪贿犯罪的社会危害性和惩治腐败犯罪。但根据《贪贿解释》第一条第二款之规定,凡具有“其他较重情节”“其他严重情节”“其他特别严重情节”的贪贿行为,犯罪数额仍要达到1万元以上的才能入罪。这一司法解释事实上已将立法所规定的“数额或者情节”模式变相修改为“数额+情节”模式,从而导致贪贿数额依然是决定贪贿犯罪刑罚轻重的决定性因素,立法所强调的“情节”作用被淡化。

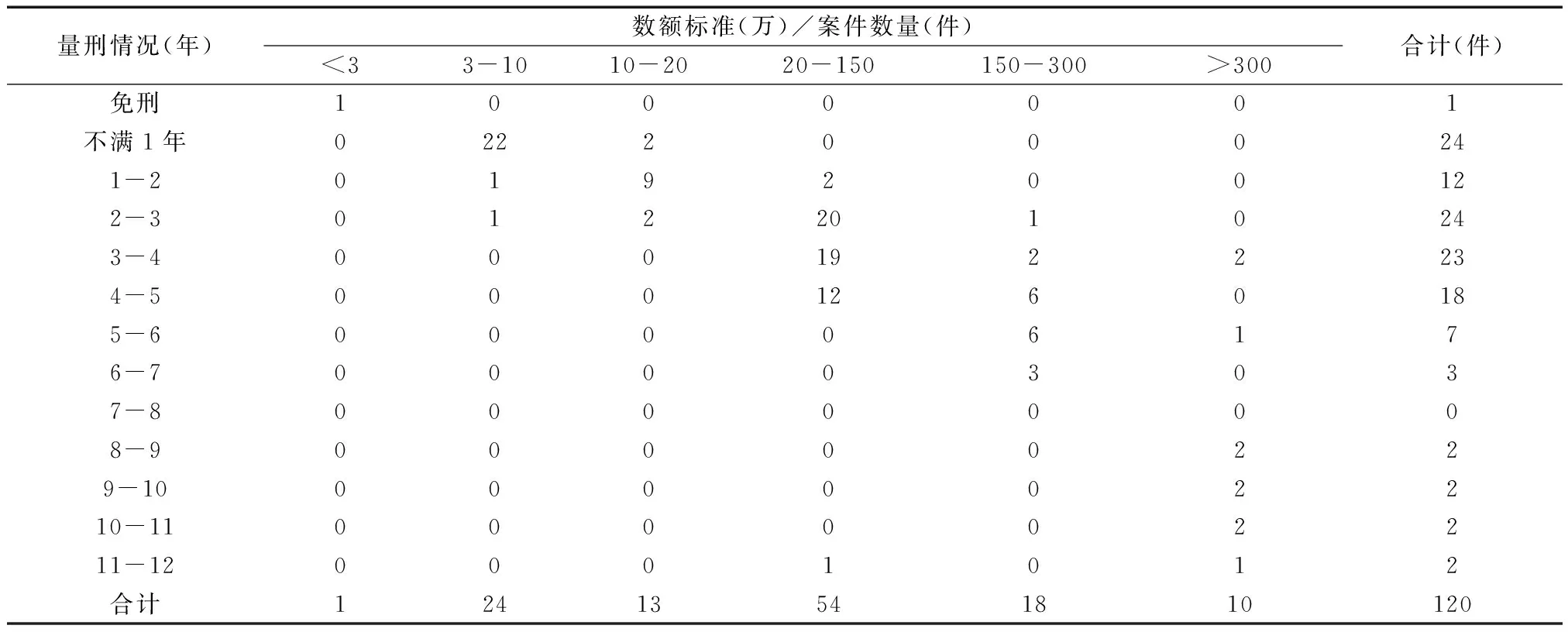

笔者曾从中国裁判文书网、北大法宝随机选取浙江省2018年1月至2019年12月期间的120例受贿罪判决书进行实证分析发现:99%的案件都在《贪贿解释》规定的无特殊情形的量刑幅度内量刑,即仅在数额决定的量刑幅度内量刑,司法解释所规定的特殊情节在实践中对量刑升格几乎没有影响(参见表2)。

表2 浙江省120例受贿案件量刑情况(4)前数不包含本数,后数包含本数。

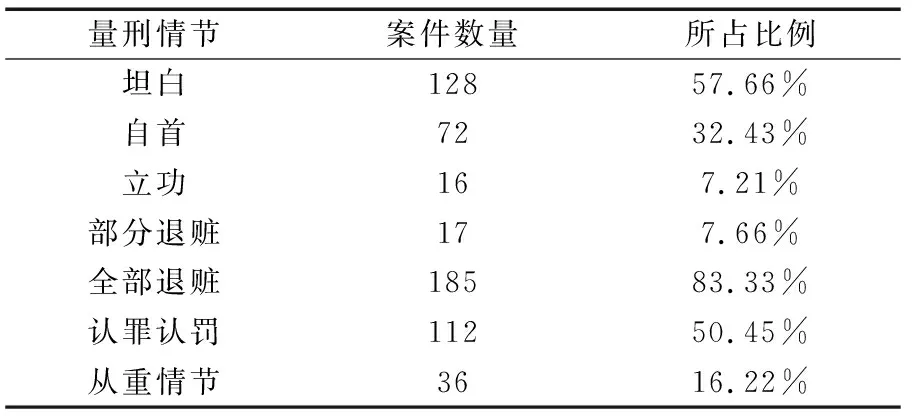

3.宽严失衡,解释的针对性、有效性不足。在惩治腐败犯罪中,从宽情节有自首、立功、坦白、退赃、认罪认罚等;从严情节有索贿、拒不退赃、给国家人民利益造成重大损失等。司法实践中长期存在着从宽、从轻情节评价过度而从严、从重情节评价不足的问题。为了解决这一问题,《贪贿解释》旨在明确从重处罚情节。《贪贿解释》第一条规定,贪污罪具有6种情形之一的,受贿罪具有8种情形之一的,应当认定为具有“其他较重情节”。从表象看,似乎增加了不少从重处罚情节,但从司法实践来看,这14种从重处罚情节,除“为他人谋取职务提拔、调整的”外,其他发生的概率本身并不高,而且对从重情节的设置要求过严。如《刑法》第三百八十六条已明确规定“索贿的从重处罚”,而《贪贿解释》则限制规定为“多次索贿的”才从重处罚;“为他人谋取不正当利益”而收受贿赂的,必须同时“致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的”才从重处罚。由于从重情节条件严格,因此从重情节适用概率大大降低。笔者曾专门选取2019年1月1日至2020年2月1日之间中国裁判文书网上的222个受贿判决书作实证考查发现:从宽情节评价过度而从严情节评价不足的问题依然如故(参见表3)。

表3 222例受贿案件量刑情节

(三)执法不严,放纵犯罪

贪贿犯罪存在着“干扰多、阻力大、证据收集和固定难”等特点,选择性执法现象严重。《刑法修正案(九)》实施之前,不少地方置法律明文规定于不顾,擅自提高立案标准。如2009年至2012年广东茂名官场窝案,根据广东省纪委通报,“此窝案共涉及省管干部24人、县处级干部218人,波及党政部门105个,茂名市辖6个县(区)的主要领导全部涉案。但被立案查处的只有61人,其中省管干部19人、县处级以下干部42人。而移送司法机关依法处理的只有20人”[17]。“涉嫌行贿买官人员159人,其中降职8人,免职63人,调整岗位71人,提前退休1人,诫勉谈话16人,无一人因行贿被追究刑事责任。”[18]又如2013年1月27日,辽宁省第十二届人代会第一次会议选举产生102名全国人大代表。当时有权投票的619名辽宁省第十二届人大代表,有523人涉及贿选,占比84%,该省人大常委会62名常委,有超过六成因涉及贿选案辞职或遭罢免。由于半数以上成员辞职或遭罢免,导致辽宁省人大常委会无法召开常委会会议正常履行职责。该案成为“新中国成立以来查处的第一起发生在省级层面、严重违反党纪国法、严重违反政治纪律和政治规矩、严重违反组织纪律和换届纪律、严重破坏党内选举制度和人大选举制度的重大案件”[19]。但最后也只有41名涉拉票贿选人员分别以破坏选举罪、贪污罪、受贿罪、行贿罪判处刑罚[20]。

腐败犯罪刑罚惩治力度的不断减弱,严重影响反腐败的成效,产生一系列消极影响,主要表现在:

1.影响“不敢腐”效应的形成。中央确立的新时代反腐败基本策略是实现“不想腐、不能腐、不敢腐”。刑法是后盾法、保障法,刑罚惩治旨在实现“不敢腐”。“2018年以来查处的人员中,党的十八大以后不收敛、不收手的占90%。腐败存量不少、增量仍在发生。”[21]2019年以来,“在通报处理的20名中管干部中,有18人存在党的十八大后‘不收敛、不收手’的情形”[22]。目前,在权力结构调整、权力监督制约机制构建难以取得重大突破的条件下,刑罚惩治力度的大小仍直接影响腐败治理的成效。“维持高位反腐或提高处罚概率,能有效对冲刑罚水平降低对腐败犯罪惩治效率的负面影响。”[23]而腐败犯罪惩治力度的不断减弱,使更多潜在的腐败分子在“成本与收益”的权衡中敢于以身试法。

2.背离平等原则。“作为基本人权的平等,最大的敌人是特权。”[24]晚近我国刑事立法的特点是“刑法规制社会生活的深度、广度和强度都有大幅度拓展、扩张,不仅 ‘管得宽’,而且‘管得严’”[25]。“97刑法”实施之后的20多年来,“10部刑法修正案把新刑法414个罪名扩张到469个罪名,而且不断降低个罪的入罪门槛或扩大个罪的涵摄范围。”[26]“天津大妈”非法持枪案、少年刘大蔚网购仿真枪获无期徒刑案、农民王力军收购玉米案等典型罪案昭示,非法经营罪、寻衅滋事罪成为新的“口袋罪”,普通刑事犯罪领域存在着“过度刑法化”的问题[27]。但在腐败领域则存在着“犯罪化”不足的问题。特别是《刑法修正案(九)》颁布后,在其他财产型犯罪数额标准没有修正的条件下,单独大幅度地提高腐败犯罪定罪量刑数额标准,显然有悖于平等原则和法律协调原则。

3.影响犯罪预防效果。刑罚的目的在于预防犯罪,包括一般预防和特殊预防。特殊预防是指防止犯罪人再犯罪。一般认为,特殊预防目的是通过刑罚的保安、威慑与再社会化功能实现的。特殊预防功能的实现是有条件的。只有行为人认识到腐败犯罪刑事责任的不可避免性和罪有应得以及良好规范意识养成的必要性,特殊预防目的才能实现。刑法学之父贝卡利亚指出:“对于犯罪最强有力的约束力量不是刑罚的严酷性,而是刑罚的必然性。”[28]根据何家弘教授的估算,我国腐败犯罪黑数可能高达87.5%[29]。如此高的犯罪黑数,只能刺激社会上的不法分子走向犯罪之路。犯罪者之间量刑的失衡,只能进一步加深犯罪者心中对司法不公的印象。盗窃、诈骗10万与贪贿100万甚至1000万的刑罚几无区别,必然损害法律的权威性,影响对盗窃犯、诈骗犯等普通罪犯的积极改造。涉腐败的违法官员入罪率不到4%及入罪后的轻刑化处理,也使普通官员失却对党纪国法的敬畏,难以实现一般预防的目的。

四、新时代提高腐败犯罪惩治力度的建议

(一)继续推进腐败犯罪立法,降低入罪门槛

1.重构犯罪构成要件,扩大贿赂犯罪范围。当前80%以上是贿赂犯罪案件。十九大报告指出,反腐败“要坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,坚持行受贿一起查”。要达到这一要求,立法上合理解决贿赂犯罪构成是关键。首先,立法要取消贿赂犯罪中的“为谋取不正当利益”和“为他人谋取利益”要件。在贿赂犯罪中有7处规定了“为谋取不正当利益”要件,“两高”曾三次对这一规定进行解释,但认识仍然难以统一,影响贿赂犯罪的认定[30]。“为他人谋取利益”要件尽管司法解释不断作出扩张解释,而学界至今仍争议不断[31]。受贿罪的本质在于权钱交易,侵犯的是职务行为的廉洁性,只要是基于职务、职权而收受他人贿赂的,一概是受贿行为。至于受贿后枉法则是从重处罚情节。其次,扩大贪贿犯罪对象、扩大利用影响力受贿罪的犯罪主体等[32]。

2.增设利益冲突罪,注重从源头上治理腐败犯罪。“从目前我国腐败犯罪的特点看,越来越多的腐败发生在利益冲突领域。”[33]从十八大以来查办的高官腐败案件看,“在已经落马的老虎案中,‘家族腐败’屡屡发生,贪腐夫妻档、贪腐父子兵形成的完整的‘家族腐败’利益链,牵连甚广、危害巨大”。如周永康、令计划、苏荣、白恩培、王敏、周本顺等腐败案都是典型的家族式腐败[34]。近年来“广州市纪检监察机关查办的多起案件证明,利益冲突问题,已成为腐败发生的重要根源”[35]。“反腐败本质上是控制官员的利益冲突,想要从源头治理腐败,就必须尽快建立官员利益冲突管理制度。”[36]“据不完全统计,迄今为止,世界上已有近百个国家和地区通过立法来防止公职人员利益冲突”[37]。我国香港特别行政区历史上遭刑事起诉的最高级别政府官员、前特首曾荫权也是因为利益冲突而涉罪(5)2017年2月22日,我国香港特区前特首曾荫权因一项公职人员行为失当罪被香港高等法院判监禁20个月。曾认为原审法官指引陪审团出错而提出上诉。2018年7月20日,上诉庭裁决,驳回定罪上诉,但判刑的上诉成功,获减刑至12个月。曾不服再上诉至终审法院。2019年6月26日,终审法院五位法官一致裁定上诉得直,撤销他公职人员行为失当的定罪及判刑。终审法院颁下的判词指出,由于未能确立曾先生隐瞒的动机是贪污,在评估他偏离职责的性质、程度和可能导致后果的严重性时,必须考虑他不申报的动机、有什么需要披露及他不披露的后果,原审法官没有就这些问题向陪审团作出充分的引导。。我国现行立法中虽然设有“利用影响力受贿罪”以惩治利益冲突行为,但由于范围过小,惩戒力度不足,源头治腐效果不明显。在美国,“利益冲突罪的立法具有独特的抑止腐败作用,促进了刑法功能的转变,是将积极治理主义理念引入反腐立法体系的标志”[38]。我国应当尽快将利益冲突行为纳入刑法规制的范围,以扩大对腐败行为的打击力度。

(二)调整司法解释,严格司法

1.调整腐败犯罪数额标准。“由于平等权是公民的宪法权利,因而在刑法解释和适用活动中要充分予以保障。”[39]贪贿犯罪是一种职务犯罪,又是一种经济、财产犯罪,国家工作人员依法履行国家公职,比一般公民更应奉公守法,但却利用公权力实施犯罪行为,直接损害国家工作人员的声誉和威信,危害更大,理应从重从严定罪量刑。近年,贪贿犯罪入罪比率下降,与《贪贿解释》大幅度提高定罪量刑数额标准不无关系。笔者认为,从理论上看,贪贿犯罪的入罪门槛不应低于盗窃罪、诈骗罪[40]。但考虑历史和现实因素,当前可以适当高于普通盗窃罪和诈骗罪,建议将贪污罪、受贿罪的入罪标准由3万元下调到5000至1万元。

2.提升“情节”在贪贿犯罪中的法律地位。《刑法修正案(九)》对贪贿犯罪修改最大的亮点,是将原来单一的“数额”模式,修改为“数额或者情节”模式。但遗憾的是,《贪贿解释》对具备一些特殊情节的贪贿犯罪仍然有较高的数额要求。这一解释事实上已偏离了立法旨向,违背了立法精神。笔者建议,未来立法应将“情节”确立为贿赂犯罪定罪量刑的核心标准,把“数额”作为诸多“情节”中的一种,使“数额”依附于情节。立法未作修改之前,“两高”应当降低特殊情节中的数额标准,即由现行的1万元降至5000元。

3.重构宽严情节。要解决腐败犯罪量刑中的“从轻情节评价过度、从重情节评价不足”问题,必须修改现行的司法解释规定,扩大“从重情节”范围。凡具有下列情节之一的,都应当从重处罚:多次受贿的(6)我国刑法体系中,已有部分犯罪通过立法或司法解释采用了降低入罪门槛或规定了较重法定刑的方式对“多次”行为从严惩治。例如“多次抢劫”“多次盗窃”“多次抢夺”等。;索贿的;违背职责的;具备特定身份的(司法人员、行政执法工作人员及高职务级别官员收受贿赂的)等。同时对自首、立功、坦白、退赃、认罪认罚等从宽情节严格解释,防止不当扩大从宽情节的适用。特别是在已将认罪、悔罪作为自首或坦白条件时,就不能再将其作为一个独立的量刑再从宽情节予以重复评价。

4.进一步明确减轻处罚幅度。滥用减轻处罚是贪贿犯罪量刑轻刑化的重要原因。2019年4月18日,江苏省苏州市中级人民法院公开宣判河北省政协原副主席艾文礼受贿案,对被告人艾文礼以受贿罪判处有期徒刑8年,并处罚金人民币300万元。艾收受他人贿赂6478万余元,数额特别巨大,同时他又有自首、真诚认罪、悔罪、避免、减少损害结果的发生、积极主动退缴全部赃款赃物等法定、酌定的从轻、减轻处罚情节。在不考虑任何从宽情节时,完全可以判处死刑(包括死缓),现因艾具有法定从轻、减轻处罚情节,减轻处罚判处8年有期徒刑,属于跨多个幅度减轻处罚。艾案宣判后获得不少肯定(7)本报评论员:《艾文礼案判决,两个首次的法治意义》,载《法制日报》2019年4月19日第1版;《艾文礼受贿案从轻判罚凸显依法反腐制度反腐》,载《法制日报》2019年4月23日第8版。。但笔者认为当行为人具有多个减轻处罚情节的,原则上不能跨越多个量刑幅度。因为《刑法修正案(八)》通过后,立法规定已明确:“减轻处罚只能在法定量刑幅度紧接着的下一个量刑幅度内判处刑罚,而不能跨越一个幅度去判处刑罚。”[41]鉴于司法实践中对行为人具有多个减轻处罚情节的,能否跨越多个量刑幅度减轻处罚有争议,建议司法解释对此作出明确规定。

5.严格缓刑、免刑适用条件。为了严格贪贿犯罪免刑、缓刑的适用,“两高”曾制定过《关于对贪污、受贿、挪用公款犯罪分子依法正确适用缓刑的若干规定》《关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免予刑事处罚若干问题的意见》,这些司法解释对职务犯罪中“一般不适用缓刑或者免予刑事处罚”的情形作了明确的规定。《刑法修正案(九)》颁布后,贪污、受贿罪的法定刑已发生重大变化,《贪贿解释》又大幅度提高了贪贿犯罪定罪量刑数额标准,原“两高”司法解释已不再有效。建议“两高”尽快根据修订后的刑法对原司法解释作出修改,出台新的严格适用缓刑、免刑的具体规定。

(三)加大腐败犯罪查处力度,提高定罪处罚比例,实现量刑结构合理化

刑罚所具有的严厉的惩罚后果,是刑罚威慑力最直观的体现。但这种严厉性是以刑罚的确定性为基础的。我国香港特别行政区几十年的反腐败经验表明:“贪腐官员最怕的不是判死刑,而是被抓的风险和几率是不是足够大。”治理腐败“关键不在于刑罚轻重,而在于贪腐被处罚的风险有多大”[42]。因此,要形成“天网恢恢、疏而不漏”“手莫伸,伸手必被捉”的社会氛围,必须大幅度提高贪贿犯罪的入罪比例。十八大后,我国反腐败斗争之所以取得举世瞩目的成就,重要原因之一是新一届中纪委“找准职责定位”,聚焦办案主业上,“一个案件胜过一打文件”。随着中央强力反腐,腐败犯罪受到遏制,检察机关职务犯罪侦查权转隶后,纪检监察队伍需要一个磨合过程,短期内腐败犯罪分子查办数量下降有其合理性,但如果持续下降,则应引起纪检监察和司法机关应有的重视。

《刑法修正案(九)》之前,贪贿犯罪量刑呈现以下特点:第一,“两头多、中间少”。即轻刑率高,重刑率高。第二,“量刑扎堆”现象突出。上述特点,显然不符合“重罪重罚、轻罪轻罚、罚当其罪”的量刑原则。《刑法修正案(九)》之后,贪贿犯罪量刑特点发生了重大变化,贪贿犯罪量刑分布呈“陀螺”状,即“中间粗两头细”的特点,也就是判处3年以上10年以下的案件占比高。最高人民检察院报告显示:1999年至2019年,我国“被判处三年有期徒刑以上刑罚的占比从45.4%降至21.3%”[43],刑罚整体适用呈现轻刑化趋势。“重刑治贪”固然不是理想的反腐之路,但严重的轻刑化现象也须警觉。贪贿犯罪合理的刑罚结构是金字塔型的,即3年以下的贪贿案件占比高。提高3年以下案件的占比率,必须降低贪贿犯罪的入罪门槛,使更多的贪贿案件既能定罪处罚,又不至于判处重刑。

(四)加强对监察委员会的监督制约,防止选择性执法

随着纪检监察体制改革的顺利推进,集中统一、高效权威的反腐败机构已在全国有序高效地运行,反腐效果日益显现。但“监督者如何受监督”的难题也日益突出。监察权“位高权重”“信任不能代替监督”,监委成立之后即着力探索自我监督之路。目前,对纪检监察机关的有效监督主要是依靠纪检监察机关自身的监督。“只是依赖监察委员会的自我监督,无疑等同于‘左手管右手’,存在监督低效化、无效化的风险,也不符合法治国家权力运行机理的基本要求。”[44]但权力监督的原理和常识告诉我们:有效的监督必须是异体监督。在查办职务犯罪的异体监督机制中,最重要的是要加强检察机关对监察机关的制约和监督。笔者认为,监察机关接受检察机关的监督制约具有扎实的法理基础[45]。尤其是对监委在查办腐败案件时,有案不立、有罪不究的,应当移送审查起诉而不移送的,应当提出检察建议,保证监察机关杜绝选择性执法。我国《刑法》第三百九十九条、第四百零二条、第四百一十七条专门规定了徇私枉法罪、徇私舞弊不移交刑事案件罪和帮助犯罪分子逃避处罚罪。监察机关工作人员在办理职务犯罪案件过程中徇私枉法、徇私舞弊不移交职务犯罪案件和帮助职务犯罪分子逃避处罚的,理应追究刑事责任。建议立法机关及时出台刑法修正案,将徇私枉法罪的主体由司法工作人员扩大到监察工作人员,徇私舞弊不移交刑事案件罪的主体由行政执法人员扩大到监察工作人员。

五、结语

2020年1月13日,习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上发表重要讲话强调:“一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,不仅是反腐败斗争的基本方针,也是新时代全面从严治党的重要方略。”在“三不腐”体系中,“‘不敢腐’制度的核心在于,最大效能地发挥腐败追惩性法律对已然腐败的追诉、惩治与威慑功能,形成有效的法律体系”[46]。为了实现“不敢腐”的目标,在刑事领域必须着力提高腐败犯罪查办力度,减少犯罪黑数,让更多的腐败分子承担刑事责任,受到刑罚处罚。近三年,随着纪检监察体制改革的三省试点、全面推广和立法肯定,一个集中统一、权威高效而又具有中国特色的反腐败机构已组建完成,并彰显体制机制的优越性。目前,“实践中监察机关查办案件数量明显增加时,司法机关办理职务犯罪案件数量却大幅度下降”的现象[47],已得到一定程度的纠正。2019年全国检察机关“受理各级监委移送职务犯罪24234人,同比上升50.6%。已起诉18585人,同比上升89.6%;不起诉704人,退回补充调查7806人次,不起诉率、退补率同比分别增加1.1和16.3个百分点”[48]。我们相信,在党中央的坚强领导下,立法机关、监察机关、司法机关共同努力,“不敢腐”的目标一定会实现。