论打击与预防利用未成年人实施黑恶势力犯罪

李红梅

(福建农林大学 金山学院,福建 福州 350002)

2018年1月,中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》(以下简称《通知》),在全国开展扫黑除恶专项斗争,国家有关部门先后出台了以扫黑除恶专项斗争为主题的三个司法解释、一个部门规章和两个党内法规,共同助力扫黑除恶。2018年1月至2020年4月,先后出台《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》等多个法律文件,同时还下发指导性典型案例,为实务部门依法办理涉黑涉恶案件提供了有力支撑,大大提高了办案质量。

扫黑除恶专项斗争开展两年多来,严厉打击各类危害社会公共安全、人民群众人身财产安全的涉黑涉恶案件,全国法院审结涉黑涉恶犯罪案件12639件83912人。依法审理了“孙小果案”“杜少平操场埋尸案”等社会影响极其恶劣的涉黑涉恶大案要案,社会正义得到有力伸张。坚决“打伞破网”,严惩公职人员涉黑涉恶犯罪,综合运用判处财产刑、追缴、没收违法所得等手段,彻底铲除黑恶势力经济基础;依法惩处了一批作恶多端的各种“霸”(1)各种“霸”是指“沙霸”“路霸”“菜霸”“村霸”等。毋庸置疑,各种 “霸”都与农村有紧密关系。农村是我国黑恶势力主要活动的区域。,净化了社会风气(2)参见《2020年最高人民法院工作报告》。。总体而言,扫黑除恶专项斗争成效非常显著,社会认可度极高,对于巩固党的执政基础,维护国家的全面发展,营造了良好、安全、稳定、健康的社会环境。随着扫黑除恶专项斗争向纵深推进,一些过去存在较少或者关注度不高的犯罪现象和社会问题不断浮出水面。本文探讨的利用未成人实施黑恶势力犯罪就是其中之一,有必要引起高度重视,并深入分析找出有效的防控办法。

一、利用未成年人实施黑恶势力犯罪现象分析

(一)未成年人实施黑恶势力犯罪数量逐渐增长

根据最高人民检察院2020年6月1日公布的《未成年人检察工作白皮书(2014-2019)》(简称《白皮书》)显示,14周岁至16周岁未成年人犯罪人数明显减少,从监察机关受理审查起诉人数看,2019年较2014年减少5890人,降幅达到了51.96%。未成年人犯罪率大幅度下降,充分说明了我国不断加强预防与打击未成人犯罪取得的显著成效,也得益于我国不断完善的未成年人保护顶层设计和法律保障。比如,检察机关对涉罪未成年人严格贯彻“教育、感化、挽救”方针和“教育为主、惩罚为辅”的原则,“宽容不纵容”,最大限度地教育、挽救涉罪未成年人的一系列方针政策,使得未成年人犯罪不捕率、不起诉率、附条件不起诉率逐年上升(3)根据《未成年人检察工作白皮书(2014—2019) 》,2014年至2019年,检察机关对未成年犯罪嫌疑人附条件不起诉的共32023人,依次为4021人、3779人、4455人、5681人、6624人、7463人,除2015年减少外,其余每年都有较大幅度增加,同期附条件不起诉率也逐年上升,分别为5.31%、6.04%、8.00%、10.06%、12.15%、12.51%,年均上升1.44个百分点,整体附条件不起诉率为8.78%。,未成年人司法保护政策总体得到了较好的落实。

在未成年人犯罪率不断下降的大好形势下,近年来在扫黑除恶专项斗争中,也发现一些黑恶势力利诱、欺骗、逼迫未成年人参与具有黑社会性质的组织或者恶势力集团,利用未成年人实施黑恶势力犯罪以此壮大集团势力,利用未成人规避刑事责任等现象,行为极其恶劣,社会影响极坏,严重影响了未成年人的身心健康和社会的和谐稳定。为此,2020年4月,“两高两部”专门发布了《关于依法严惩利用未成年人实施黑恶势力犯罪的意见》,明确了利用未成年人实施黑恶势力犯罪的五种行为和应当从重处罚的九种情形。

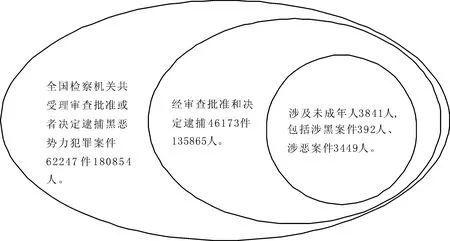

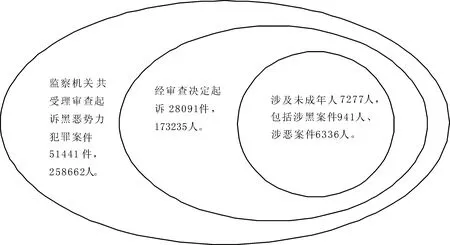

从图1和图2的数据中不难发现,未成年人参与涉黑涉恶案件的人数总量不大,但逐年增长的趋势明显。例如,2017年至2019年,全国检察机关办理的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪案件,受理审查起诉的未成年人数分别为84人、428人、552人(4)参见最高检举行“依法严惩利用未成年人实施黑恶势力犯罪”新闻发布会, http://www.spp.gov.cn/spp/gjwzb/zgjzkyfyclywcnrssheslfz/index.shtml,最后访问日期:2020年6月22日。。最高人民检察院检察委员会专职委员万春表示,一些黑恶势力利用刑法关于刑事责任年龄的规定,有意将未成年人作为发展对象,以此规避刑事处罚(5)参见两高两部:严惩利用未成年人实施黑恶犯罪, http://news.sina.com.cn/sf/news/fzrd/2020-04-24/doc-iirczymi8060479.shtml,最后访问日期:2020年6月22日。。笔者通过中国裁判文书网分析的情况也是如此,截至2020年6月9日,中国裁判文书网发布的未成年人涉黑涉恶的裁判文书,判决书共有185篇,其他裁定书、通知书共有33篇;按年份看,从2014年至2019年有关未成年人涉黑涉恶的裁判文书数量逐年增加(6)参见中国裁判文书网, http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181217BMTKHNT2W0/index.html?pageId=1ad99662428f9dafdc99f1e4ea16a390&s8=02,最后访问日期:2020年6月09日。。2018年和2019年,检察机关对成年人以组织领导参加黑社会性质组织形式侵害未成年人犯罪提起公诉的分别为758人和2045人(7)参见《未成年人检察工作白皮书(2014—2019)》。。其中不少案件中有成年人拉拢、诱迫未成年人参加黑恶组织犯罪的情况,一些未成年人甚至成为骨干成员。近年来根据地方检察机关侦办的该类案件情况看也是如此。2020年6月17日,江西省检察院发布的《江西省未成年人检察工作白皮书(2019)》,未成年人涉罪人数最多的五个罪名仍然是寻衅滋事罪、盗窃罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪和抢劫罪。与黑恶势力犯罪最为密切的寻衅滋事罪、聚众斗殴罪的人数首次超过传统“两抢一盗”的犯罪总人数。2018年的寻衅滋事罪起诉人数是260人、聚众斗殴罪起诉人数是263人,2019年的寻衅滋事罪起诉人数是382人、聚众斗殴罪起诉人数是347人,两罪的起诉人数增加速度较快(8)参见《江西省未成年人检察工作白皮书(2019)》。。

图1 全国检察机关批准或者决定逮捕黑恶势力犯罪案件情况(2018.1-2020.3)(9)参见两高两部:严惩利用未成年人实施黑恶犯罪,http://news.sina.com.cn/sf/news/fzrd/2020-04-24/doc-iirczymi8060479.shtml,最后访问日期:2020年6月22日。

图2 检察机关受理审查起诉黑恶势力犯罪案件情况(2018.1-2020.3)(10)参见公安部:近两成“黑恶势力”有未成年人参与, https://www.sohu.com/a/390645111_161795 ,最后访问日期:2020年6月22日。

(二)未成年人实施黑恶势力犯罪的社会危害性极大

这种利用和威逼未成年人实施黑恶势力犯罪的行为,犯罪结果产生双重危害,包括犯罪行为本身所带来的危害后果和对未成年人健康成长权利的侵害后果,其社会危害性极其恶劣,对未成年人而言负面影响长远,必须引起高度重视,予以严厉打击并尽快采取有效措施予以遏制。

首先,利用未成年人实施黑恶势力犯罪给社会带来巨大危害。根据法律规定和“宽”“严”相济刑事政策的适用,在未成年人刑事处罚上要坚持依法处罚的原则和有利于未成年人回归社会的理性态度。司法机关对未成年人的从“宽”态度在社会上可能产生两种刚好相反的现象:一种是再犯危险性弱化;另一种是再犯可能性加大。根据目前的部分数据[1],未成年人再次犯罪的比例虽然并不是很多,但是仍然应当受到重视[2]。人格在理论上具有可塑造性,犯罪人格是促使未成年人犯罪的内因[3]。人格理论研究表明,个体的人格特征在出生后的18年里基本形成。12周岁至18周岁是人格形成的关键期,这一阶段的个体人格具有较强的可塑造性。塑造性具有双面性:既容易受到外界的负面影响而违法犯罪,又可以教育改造和矫正[4]。未成年人一旦受到不良社会因素的影响形成犯罪人格并且固化后,将引起越发严重的犯罪行为,并且很难矫正。

未成年人的犯罪行为与其犯罪之前的不良行为有很大关系。因未成年人心智不成熟、不稳定,不良社会行为容易被未成年人习得,当然其传播速度也极快,外观上常见的有留奇怪发型、穿特别服饰、纹夸张文身、男生戴耳环、女扮男装等同龄异像,举止上经常实施违背社会公序良俗的行为,具体表现为使用低俗语言、吸烟、喝酒、夜不归宿、逃学、辍学、看淫秽视频、打暴力网络游戏、盗窃、强要强拿、爱打群架等。司法实践中,未成年人财产犯罪往往与小偷小摸、强要强拿等不良行为有关;杀伤犯罪往往与打架斗殴、玩暴力网络游戏等不良行为有关;性犯罪往往与观看淫秽书籍和视频等不良行为有关[5]。不良行为是未成年人犯罪和未成年人实施黑恶势力犯罪的邪恶种子,现代社会发展更加快速开放,未成年人接触不良行为的机会更多,受负面影响的概率更高。基于此,《预防未成年人犯罪法》对未成年人的父母或者其他监护人和学校在预防、矫治未成年人不良行为等方面,应当如何监管和教育作出了较为明确的规定。

其次,利用未成年人实施黑恶势力犯罪对未成年人的危害极大。未成年人应当拥有的是美好、阳光、温馨的成长过程。利用未成年人实施黑恶势力犯罪是一种对未成年人健康成长权利的侵犯,剥夺了本应属于他们的纯真和善良,得到的除了大众的憎恶外更多的是惋惜。《未成年人保护法》的立法目的首先明确的是为了保护未成年人的身心健康,保障未成年人的合法权益。根据该法,未成年人享有生存权、发展权、受保护权、参与权等权利,国家根据未成年人身心发展特点给予特殊、优先保护,保障未成年人的合法权益不受侵犯。2011年,国务院颁布了《中国儿童发展纲要(2011-2020年)》。10年后,我国在儿童的生存、保护、发展的环境等方面有了明显改善,儿童的权利保护和发展取得了巨大成就。虽然国家从法律和政策等层面给予未成年人特殊、优先的保护,但是经历过黑恶势力犯罪的未成年人无论是否受到过刑事处罚,都可能会对其心理造成一定的负面影响甚至伴随一生。

最后,利用未成年人实施黑恶势力犯罪是黑恶势力挑战新形势的恶劣手段。在扫黑除恶专项斗争保持高压态势的情况下,不少地方仍然不断发现利用未成年人实施黑恶势力犯罪的现象,一方面说明高压态势严重压缩了黑恶势力犯罪的生存空间,另一方面也突显出黑恶势力犯罪分子在不断寻找有利条件发展壮大,利用未成年人、特殊疾病患者等弱势群体实施犯罪获利对黑恶势力而言就是较好的选项。我们应贯彻落实扫黑除恶“打早打小、露头就打”的方针,彻底铲除其生存土壤,预防利用未成年人实施黑恶势力犯罪现象的发生。

二、打击与预防利用未成年人实施黑恶势力犯罪的困境

利用未成年人实施黑恶势力犯罪的原因是多方面的,有的来自于未成年人本身,有的是家庭和生活环境所致;有的是一个方面的原因所致,有的是多方面的原因同时影响所致。因此,打击与预防利用未成年人实施黑恶势力犯罪较为复杂,需要应对的问题较多。

(一)未成年人主动参与或被利用存在可能

就未成年人本身而言,未成年人实施黑恶势力犯罪有可能出于主动,即自愿参与并实施犯罪;也有可能出于被动,即受到威逼不得不参与;也有可能刚开始是被动,后转为主动。

1.未成年人自愿参与黑恶势力犯罪

从司法实践来看,黑恶势力犯罪团伙的不少成员年龄较小,不少参与者个人主观方面属于自愿。自愿的原因很多,较为典型的是追求金钱利益。例如,根据山东省济宁市中级人民法院的(2019)鲁08刑终642号刑事裁定书(11)参见郑灿筱、姜少卫寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁二审刑事裁定书, http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=ade1898dc6b34a79807cabca0182bfac,最后访问日期:2020年6月22日。,以郑灿筱、姜少卫为首的14人形成的恶势力犯罪集团,自2016年以来长期以非法高利放贷、暴力讨债为借口实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等多项犯罪行为。该集团成员绝大部分为初中以下文化程度且无职业,其中12人为90后,还有3人出生于1999年,首次犯罪之时均属于未成年人,实施犯罪并非受到教唆或者受到威胁。

2.未成年人属弱势群体

因未成年人身心发育不够成熟,是非辨别能力较差,情绪的自我控制能力不强,自我保护能力低,容易被黑恶势力所利用或胁迫。2020年4月23日,最高人民检察院发布了三件依法严惩利用未成年人实施黑恶势力犯罪的典型案例。其中《黎某甲寻衅滋事、妨害作证、故意伤害、非法采矿案》一案的典型就在于黑恶势力犯罪分子利用未成年人的上述特点,拉拢、引诱、欺骗其加入黑恶势力实施违法犯罪活动。利用《刑法》对刑事责任年龄的规定,故意发展未达到刑事责任年龄的未成年人成为犯罪集团的成员,实施犯罪或者让这些未成年人为自己顶罪等,从而规避法律责任。

(二)处于不良成长环境的未成年人被利用的概率较高

未成年人身心还处在发育阶段,不良的成长环境对其发展极其不利,一旦产生负面影响特别是固化后,矫正是非常困难的。

1.家庭缺乏关爱

家庭是青少年成长的关键,未成人缺乏家庭关爱的问题在农村比较普遍。我国通过实施脱贫攻坚和乡村振兴战略,“三农”投入不断加大,城乡差距缩小,但是农村人口占比近60%,农村的各种短板仍然比较突出。年轻人为了家庭生计大多外出务工,这就产生了大量的留守儿童;甚至一些农村的整村年轻人都外出打工,仅在春节期间回来一趟,整个村子基本是老年人和留守儿童。没有父母的直接监护,未成年人感受不到来自父母的关爱,一方面导致没有安全感,另一方面容易形成冷漠心理。留守儿童逐渐成为黑恶势力的“后备军”已成为不争事实,而对于“失控儿童”又缺乏社会管理机制[6]。促进外来务工人员子女在父母所在地就学、促进当地就业等解决父母与子女分离的有效办法,目前来看因教育资源分配不平衡和供给不足等因素的影响尚未完全阻断“两地分居”问题。

2.学校缺乏监管

以我国目前的未成年人父母养家需要而言,年满三周岁的儿童被送进幼儿园的比例很高。有的地方甚至只要两周岁半以上的幼儿都能够上幼儿园的托管班。有些偏远的农村没有幼儿园,幼儿们被迫成了留守儿童。幼儿园、小学、初中、高中等教育相互衔接紧密。未成年人除了在家庭以外,在学校的时间最长,对于留守儿童而言学校教育的重要性就显得更为突出。近年来,校园欺凌时有发生引起社会热议,校园欺凌一般以群体为主,最常见的是几个较为固定的学生所组成的群体欺凌较为定向的学生,可以算得上是黑恶势力的雏形。校园欺凌案件中,欺凌者、被欺凌者、校方等都有一定的责任。欺凌者可能受到不良文化影响,以学校为固定领域对较为固定的对象实施欺凌;而被欺凌者又缺乏自我保护意识,怕遭到报复便一忍再忍。作为在校教育者,发生校园欺凌校方的监管责任极为重要,一些薄弱地区特别是广大农村中小学校,不仅缺乏预警机制和提早干预机制,甚至因“控辍保学”政策贯彻落实打折扣导致处于懵懂或叛逆期的未成年人大量流向社会沾染不良习气,使得未成年人参与犯罪或者被利用犯罪的可能性大大提高。《未成年人保护法》中没有规定学校在校园欺凌案件中如果未尽到监管与教育责任或者未成年人被教唆、胁迫、引诱实施违法犯罪时未尽到监管义务应当承担的责任。《预防未成年人犯罪法》第十八条仅对未成年人的父母或者其他监护人和学校发现有人教唆、胁迫、引诱未成年人违法犯罪的,应当向公安机关报告的义务,但是没有规定学校在没有履行或者尽到义务时应当承担的责任。由教育部等多个部门联合发布的与校园欺凌有关系的多个《通知》和《意见》中也没有明确学校在欺凌或者被欺凌事件中如果缺乏监管时应当承担的责任。最多是作为考评机制,将其纳入文明校园创建标准,纳入相关部门负责同志、校长、行政管理人员、教师、班主任及相关岗位教职工的学期和学年考评等,我们认为仅仅依靠考评机制无法鞭策学校的监管责任意识。

3.社会缺乏管控

在网络科技较为先进的时代,信息获取较为便捷。通讯工具的智能化使人们对通讯工具产生了严重依赖。各种暴力音视频、读物等通过互联网传播,这对未成年人有严重的负面影响。很多以校园欺凌为题材的电影作品在某种程度上有被未成年人模仿的嫌疑。加强互联网领域监管只是加强社会管控的一个方面,应当加强整个社会环境的净化。受到多元文化的影响,西方较为极端的价值观念特别容易侵蚀未成年人。优秀传统文化对促进社会的作用不容小视。优秀传统文化、道德风尚的继承与发扬,可以在整个社会中形成一个崇尚优良文化的氛围,从而防止与我国主流文化不相符的过度西化的思想和行为的产生。

(三)黑恶势力有意利用和威逼

1.利诱和威逼未成年人实施黑恶势力犯罪更容易

“黑恶势力利用未成年人实施黑恶势力犯罪”中的“利用”是指,胁迫、教唆、拉拢、引诱、欺骗、招募、吸收、介绍、雇用以及其他利用未成年人实施黑恶势力犯罪的情形。未成年人最容易受到利用,这与未成年人身心发育特点有关。未成年人身心发育不成熟、经济不独立,必须依赖于监护人。大部分情况下监护人为家庭成员。家庭对未成年人的监管和教育是一门艺术。在我国“棍棒底下出孝子”的传统观念,影响着家长对未成年人的管教态度。未成年人只要越过了父母画好的线就会遭到父母的打骂等是常见现象。对一些未成年人而言,家庭的打骂等“严”管起到的有的是正面效果,而有的却起到了反作用。根据我国未成年人的身体发育与年龄、心理成熟度观察结果显示,部分未成年人的身体发育与心理发育不协调,身体发育较为明显。对“不听话”的未成年人无论打骂与否,未成年人在家庭的地位绝对与监管人是不平等的。显然,在打骂严重的家庭中,无论监护人出于何种目的,未成年人的权利常常处于被宰制、被侵害的状态之中[7]。这种情况下,未成年人容易形成轻信型、暴躁型、怯懦型、孤独型、抑郁型等人格,利诱和威逼这类未成年人实施黑恶势力犯罪更容易。

2.故意利用刑事责任的特殊规定规避法律责任

《刑法》对未成年人刑事责任年龄的规定分为几种情形。其中,14周岁以下的未成年人对其所实施所有行为无论结果有多严重,都不负刑事责任。我国近年来媒体频繁报道未满14周岁的未成年人实施强奸、杀人等行为。事实上,因为生活条件改善等影响,未成年人的生理发育明显提早。黑恶势力利用其生理发育与心智发育之间的不协调性,使未成年人成为自己的替罪羊。

三、打击与预防利用未成年人实施黑恶势力犯罪的策略

(一)预防未成年人犯罪与打击未成年人犯罪并重

1.树立正确的打击与预防的目的观

预防犯罪的重要性在当代社会治理和刑罚目的观中已经被认可。特别是对于涉黑恶势力犯罪的未成年人而言,只注重打击犯罪为时已晚。黑恶势力犯罪的危害对于未成年人的身心健康和社会秩序而言都具有很大的影响。《预防未成年人犯罪法》的实施,可以说是国家特别重视在未成年人犯罪预防方面的一个举措。该法律的立法宗旨是为了保障未成年人身心健康,培养未成年人良好品行,有效地预防未成年人犯罪。打击不是最终目的,将未成年人犯罪降到最低才是最终目的,让未成年人拥有未成年人应当拥有的快乐和幸福。

2.准确把握“宽”与“严”相济的刑事政策

打击与预防未成年人涉黑恶势力犯罪时应当准确把握“宽”“严”相济的刑事政策。该“宽”则“宽”、该“严”则“严”,对于涉黑恶势力犯罪的未成年人在什么情况下应当从“严”,什么情况下应当从“宽”必须明确。何显兵教授认为,处理未成年人犯罪要讲究“宽”,主要是指惩罚的量应当更轻;处理未成年人犯罪要追求“严”,是指对未成年人犯罪应当严密防范,而非严厉打击[8]。毋庸置疑,根据“宽”“严”相济的刑事政策,“严”是严在防范上,“宽”是宽在处罚上。我国目前对未成年人的刑事政策指导和立法规定等都体现了这一点。可是,实践中人们对于这一刑事政策接受度还有差距,特别是“宽”的处罚观念,未成年人恶性暴力案件时有发生不断成为社会争议的焦点就是最好的说明。2020年5月27日,陕西省蓝田县一个小学的四名男生(两名11岁,两名13岁)在男厕所内对一名13岁女性进行侵害。因四名男生都不够14周岁,因此不承担刑事责任,不被刑事处罚。案件再次掀起了是否应当降低刑事责任年龄的争论。涉黑恶势力犯罪中的未成年人所实施的犯罪行为大多为暴力性犯罪,但是只要没有达到《刑法》规定的责任年龄,就不处以刑罚。对待涉黑恶势力犯罪的未成年人暴力性犯罪,无论行为结果有多严重,都不能打破“宽”与“严”的刑事政策的界限。必须要以理性的思维“严”在防范上,“宽”在处罚上。2020年3月23日,“两高两部”发布《关于依法严惩利用未成年人实施黑恶势力犯罪的意见》,明确表示保护未成年人合法权益,依法从严惩治胁迫、教唆、引诱、欺骗等利用未成年人实施黑恶势力犯罪的行为。因此,对待利用者必须持有“严”的政策。

3.政策法律保障与社会机制都不能缺位

《未成年人保护法》中明确规定了家庭、学校、社会、司法保护方面的义务。《预防未成年人犯罪法》中规定了预防未成年人犯罪的教育、对未成年人不良行为的预防、对未成年人严重不良行为的矫治、未成年人对犯罪的自我防范、对未成年人重新犯罪的预防以及法律责任等内容。这些法律为保护和预防未成年人犯罪提供了法律依据。《刑事诉讼法》第二百七十七条将对犯罪的未成年人实行的“教育、感化、挽救的方针”,和“坚持教育为主、惩罚为辅的原则”等刑事政策法律化,从而使刑事政策的实施具有了法律强制性。

对于未满14周岁的未成年人所实施的暴力行为,无论该未成年人是否涉及黑恶势力犯罪,降低刑事责任年龄并不可取。解决这一问题不能仅从法律层面要求修订法律或者所谓的“完善”法律。其根本原因仍然是在社会机制的问题之上。国家有国家的制度,社会有社会运行的一系列机制。未成年人涉黑恶势力犯罪的问题根本上还是出在了社会机制的部分失能或者缺失之上。假设法律层面上可以降低刑事责任年龄,降低到多少是合理的和科学的?合理和科学的依据又何在?因此,不应当一直纠结于刑事责任年龄的问题,而是应当思考如何完善社会机制的问题。例如,未成年人参与黑恶势力犯罪的原因;对于参与黑恶势力犯罪的未成年人其监护人是否履行了监护责任;在监护人监护无效的情况下相关组织是否介入;未成年人参与黑恶势力犯罪是一个持续性的行为,监护人和有关组织是否及时发现并提前干预。这几个方面的问题都是建立和完善预防未成年人参与黑恶势力犯罪的社会机制必须解决的问题。

(二)保护救助未成年被害人与打击未成年人犯罪并重

1.黑恶势力团伙中的未成年人既是加害人也是受害人

未成年人因实施黑恶势力犯罪成为加害人,达到刑事责任年龄的未成年人必须承担刑事责任,接受刑事处罚。未成年人因在黑恶势力团伙中实施违法犯罪行为而导致影响自身未来的发展,同时又是受害人。黑恶势力团伙中的未成年人也有可能会受到来自于团伙内部成员的侵害。未成年人无论是被利诱还是被威逼参与黑恶势力并实施犯罪行为,对未成年人的健康成长都是一种伤害,未成年人是受害人毋庸置疑。黑恶势力团伙中的未成年人具有加害人和受害人双重身份这看似是一个矛盾的命题,但并不冲突。因此,打击未成年人犯罪、教育未成年犯罪人的同时又要保护和救助未成年犯罪人,对涉黑恶势力犯罪的未成年人一味地喊“打”,完全违背国家的刑事政策和相关法律的基本精神与原则。

2.未成年被害人的保护与救助无小事

未成年人案件不应当分大小、也不应当分轻重,一律建立严格制度,只要一发现就进入特别程序或者必须追查到底,又或者必须改变未成年人的生活环境。《刑法》《刑事诉讼法》《婚姻法》《反家庭暴力法》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等法律为未成年人受害人提供了法律保障。除此之外,2020年5月7日,最高人民检察院、国家监察委员会、教育部、公安部、民政部、司法部、国家卫生健康委员会、共青团中央、全国妇联等多部门联合发布《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见(试行)》,要求国家机关、法律法规授权行使公权力的各类组织及法律规定的公职人员,密切接触未成年人行业的各类组织及其从业人员,在工作中发现未成年人遭受或者疑似遭受不法侵害以及面临不法侵害危险的,应当立即向公安机关报案或举报。该意见将各部门在工作中发现的未成年人遭受或者疑似遭受不法侵害以及面临不法侵害危险等情况及时向公安机关报案或举报作为相关部门的义务必须履行,从制度上加强了对未成年人的保护,为提早发现侵害未成年人人身权利增加了有利途径。

2020年5月29日,最高人民检察院发布5起侵害未成年人案件强制报告典型案例。但是,向公安机关报案或举报后仍然缺乏有力社会机制使未成年人受害行为得以有效遏制。在以往的未成年人被监护人虐待的案件中,有邻居等报案后因被监护人伤情程度未达到犯罪标准,警察对监护人只能进行训诫。但是训诫并不能改变监护人对被监护人的继续虐待。甚至因为监护人被警察训诫更加愤怒,变本加厉地实施虐待。根据近年来媒体报道的多起亲生父亲或母亲严重虐待子女的案件中,导致孩子重伤、残疾或者死亡的后果并非是偶然发生,虐待往往是一个持续性的现象,曾有邻居或者医护人员报警,但是公安机关要么因伤势不重不予立案,要么因只相信大人的一面之词不了了之,要么归为家庭事务仅仅教育便了事,错失了最好的营救孩子的时机。例如,2020年黑龙江省佳木斯市的四岁女童惨遭生父继母虐待案件,2013年贵州11岁女孩惨遭亲生父亲开水烫头、鱼线缝嘴、跪碎玻璃、针扎手指等行为长达5年之久。这两起案件曾都有邻居报警,但是无助的孩子并没有得到解救,本应最疼爱自己的人却变成虐待自己的人。我们不由地发问:到底谁能救助这些无助的孩子?除了家庭本身,对未成年人的侵害更多是来自学校和社会,如校园欺凌、黑恶势力等。未成年人无论是遭受家庭抑或是社会的侵害,都应当有相关机制及时干预。因此,国家应当协调各方社会资源,构建相关的社会机制,只要发现未成年人权益被侵害或者有不良的行为等,就由社会强制性干预并进行救助和矫正。

(三)微观环境与宏观环境建设并重

未成年人的主要生活和活动范围一般由家庭、学校和周边的区域构成。长期以来,对未成年人的保护一直提倡的是家庭环境、学校环境和社会环境三者必须兼顾。在未成年人犯罪的原因与对策的理论分析中,学者们对这三方面环境的重要性已经形成了共识,这对于未成年人被利用实施黑恶势力犯罪有重要意义。

1.家庭环境的重要性

家庭环境是未成年人健康成长的关键。父母的人生观、价值观、世界观等直接影响孩子的三观。古希腊的亚里士多德在《政治学》一书中对于家庭应当如何教育和监督儿童方面也提出了自己的观点,他说:“凡在七周岁以下的儿童,教育与引导应当在家庭中进行。这个时期的儿童容易被熏染,任何卑鄙的见闻都有可能使儿童养成不良的恶习。立法家的首要责任就是应当在全邦杜绝一切淫秽的语言。人如果轻率地口出任何性质的恶言,他就离恶行不远了”[9]。对于当代的开放社会而言,将未成年人隔离在家庭当中是不可能的。因此,家庭教育是最好的防火墙。

2.学校环境的重要性

良好的学校教育是未成年人成长的基础。囿于缺乏对欺凌行为实施者的法律制裁手段,校园欺凌案件不仅难以遏制,日后更有发展为黑恶势力的可能性。仅仅依靠教育部门出台专项治理、综合治理等通知、意见、办法、方案等对于有效遏制校园欺凌效果有限。法律是强有力的制度保障,将欺凌者、围观者、校方等的问责力度上升为法律层面,可以取得更好的效果。另外一方面,学校是承担教育的主要责任者,应当牢固立德树人的教育宗旨,不折不扣贯彻落实校园环境净化职责,特别是提升未成年人思想政治教育能力和水平。按照目前的九年义务制教育,受教育义务到初中毕业便结束。未成年人初中毕业正常情况下是15、16周岁,并未达到法律规定的18周岁成年的标准,成年之前的人格特征不稳定,离开校园的教育容易受到社会不良风气的传染。建议政府以实施乡村振兴战略为契机,不断增加农村在地就业机会,通过教育投入向农村地区倾斜、普及高中教育、中职教育等办法解决教育供给不足问题,确保青少年都有接受良好教育的资源和机会,同时要加大投入提升基础教育学校办学能力,对学校落实立德树人根本任务实行常态化督导。2019年10月31日,十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》强调,构建服务全民终身学习的教育体系,推动城乡义务教育一体化发展,健全学前教育、特殊教育和普及高中阶段教育保障机制,完善职业技术教育、高等教育、继续教育统筹协调发展机制(12)参见《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。。

3.社会环境的重要性

不良的社会环境是未成年人走上违法犯罪的催化剂。黑恶势力的存在是吞噬未成年人的恐怖旋涡。因为不良社会风气,一方面未成年人本身在家庭或者学校环境下可能已然形成不良的心理,处于一种亚健康的心理状态,这类群体实施涉黑恶势力犯罪可能更为积极主动,主观上往往是处于自愿。另一方面,未成年人是弱势群体,容易受到胁迫,处于无奈不得不参与黑恶势力犯罪。

党的十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央高度重视未成年人保护工作,多次作出重要指示和决策部署,对完善未成年人保护相关法律制度、改进未成年人保护工作,提出明确要求。相关部门对此作出了积极响应,从政策、法律法规、宣传等方面加强了相关工作。但是,不良社会环境导致未成年人犯罪与未成年人成为被害对象仍然存在。利用未成年人实施涉黑恶势力犯罪案件数量逐渐增长。解决这一现象归根结底考验的是国家的社会治理能力。党的十九届四中全会在擘画国家治理体系和治理能力现代化宏伟蓝图时,就进一步健全幼有所育、学有所教、弱有所扶等未成年人保护机制作出明确部署(13)参见《未成年人检察工作白皮书(2014-2019)》。。《关于依法严惩利用未成年人实施黑恶势力犯罪的意见》中指出,应当落实边打边治边建要求,积极参与社会治理;要求深挖根源,剖析监管漏洞,及时预警预判,从源头遏制黑恶势力对未成年人造成的影响;要求加强各职能部门的协调联动,有效预防未成年人被黑恶势力利用;要求开展法治宣传教育,为严惩利用未成年人实施黑恶势力犯罪营造良好社会环境(14)参见《关于依法严惩利用未成年人实施黑恶势力犯罪的意见》。。净化社会环境,杜绝利用未成年人实施黑恶势力犯罪还应当做到以下两点:一是,应当坚持扫黑除恶斗争,不给黑恶势力留生存余地。二是,健全社会各项机制以及各项机制之间的有效衔接。