汉代西王母服饰世俗化解说

摘 要:西王母是两汉中最为重要的神话人物,从出土的有关西王母的图像资料发现:在汉代众多神仙人物中唯西王母服饰最为多样且特点突出。从其服饰的变化规律中可知,西王母服饰呈世俗化发展趋势,而汉代其他神祇服饰世俗化现象并不显著,且学界对于西王母服饰的关注并不多,而对西王母服饰的研究是解读西王母文化内涵的重要因素。因此,以西王母服饰为研究点,探究其服饰世俗化的内在原因。

关键词:汉代;西王母;服饰;世俗化

基金项目:本文系江苏省高校哲学社会科学研究项目(2018SJA0995)研究成果。

西王母是中国神话体系中非常重要的一位女神,对其信仰至战国就已形成。在悠久的历史发展中,其服饰也在不断演变、升华,丰富的服饰造型赋予西王母多样的造型文化。有关西王母的记载始见于《山海经》,其中仅有西王母的记载而无东王公,直至东汉中后期的艺术作品西王母才常与东王公一起出现,在这之前的历史中,西王母一直以独霸天下的画面出现。这种现象使得美国爱德华大学詹姆斯教授认为西王母是中国宗教出现最早且位置最高的神祇。在汉代的艺术作品中西王母也处于主角地位,包括东王公在内的其他神祇只是西王母故事中的配角。这一观点虽有些勉强,但从考古中发现有关西王母的文物几乎遍及全国,且不可计数,这为我们研究西王母服饰文化提供大量的真实资料,兹以下文进行论述。

一、汉代西王母的服饰世俗化表现

(一)半人半兽服饰形象

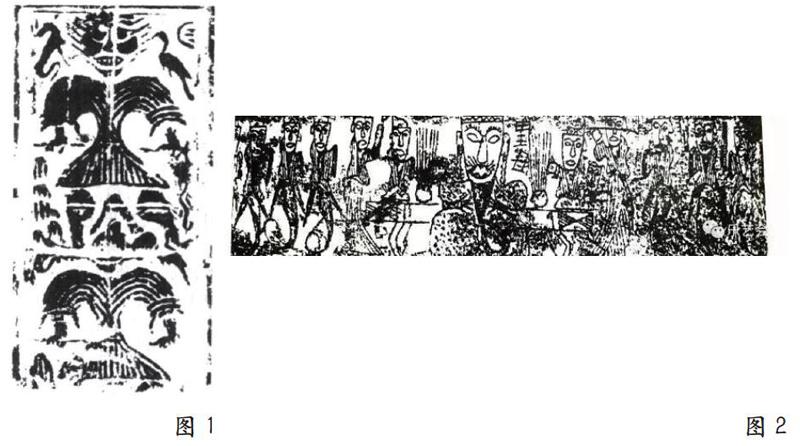

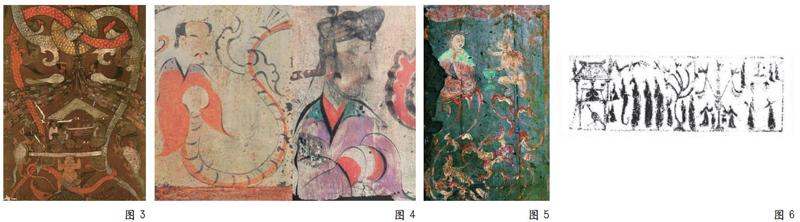

《山海经》较早记载了西王母的形象,《西山经》曰:“西王母其状如人,豹尾虎齿而善啸,蓬发戴胜,是司天之厉及五残。”[1]184《大荒西经》曰:“有人戴胜,虎齿,豹尾,穴处,名曰西王母。此山万物尽有。”[1]184《海内北经》云:“西王母梯几而戴胜杖,其南有三青鸟,为西王母取食。”[1]184这是有关西王母较早的文献记载,关于西王母的服饰描绘甚少,但可以掌握西王母的大致形象,其为人兽兼容的状态,长发中以胜为饰,并以此为身份标志。古籍中虽未谈及服饰之状但汉化像砖中却有相应的描绘,河南郑州出土画像砖中存在一类面目狰狞的形象,与《山海经》中描绘的西王母形象较为类似,因此,日本研究学者小南一郎断定其为“异形西王母”。这对于研究早期西王母服饰提供重要信息。西王母其状如人,虎齿、蓬发,双手执一仗,肩上站立三足鳥,右肩蹲坐九尾狐。其服饰还具有一定的原始气息,夸张的衣袖造型似乎为了彰显力量而故意突出宽厚的臂膀,腰部收得很紧,似乎为了突出女性的纤腰特征,衣裙下摆则沿地面铺张展开,呈喇叭状,(如图1)。另有藤县西户口画像石,描绘的是一幅歌舞祭祀西王母的场景,值得注意的是西王母的服饰及整体形象。西王母嘴大牙利与《山海经》中表述的“虎齿”相同,特别是其嘴的两旁还刻有类似胡须的三道横线,再看其服饰为宽广大袖的袍,袍服上面还残有密密麻麻的虎纹图案,似披着一件虎袍,(如图2)。从汉代绘制的西王母图像中可知,早期西王母形象应处于半人半兽的状态,其服饰呈现半世俗半原始状态,可知在这一状态呈现之前还经历了一场漫长的由原始向世俗进化的过程。

(二)人神同形的服饰形象

除上述汉化像石、汉化像砖外,西汉初期其他艺术形式中的神仙图像也基本保留了人兽混同的局面。西汉马王堆汉墓帛画中的众神服饰也依据人兽同形的方式绘制而成,如画中的人首鸟尾神,头部带帽似凡人,身上的白色披肩既似凡人服饰又具鸟羽特征,将此神介于人神之间(如图3)。半人半兽的服饰形象在洛阳卜千秋墓壁画中被打破,这幅壁画绘制于西汉中期,壁画中诸神皆以异兽的形象出现。唯独西王母与他们不同,以全人形的方式出现,头戴玉胜出现在一团波涛状的云雾上,她面向右方注视着正向她飞来的人和动物。她身着宽大的紫色交领长袍,领周围有黑色褖饰,领口稍低,露出红色里衣,服饰款式与人间常服并无区别。但值得注意的是西王母的紫色长袍有着特殊的寓意,因为汉代并没有尚紫的风俗,紫色也一直被用作间色来使用,特别是崇尚儒家思想的汉代,朱色的地位远超紫色。孔子就曾严厉地抨击齐桓公,因为他抛弃周代崇尚朱色的传统,举国上下奉行紫服色,称之为:“恶紫之夺朱也!”作为独尊儒术的汉代社会却把一位人人崇拜的神祇穿着与社会主流思想相悖,这也许就是人间与仙境的两大极端体现(如图4)。从卜千秋墓壁画起至东汉初期,西王母服饰已迥异于初期人兽混同的形象,逐渐趋于半世俗化半神性化的人神同形状态。汉代新村新莽汉墓的产生时代只比卜千秋墓晚了数十年,其中西王母服饰也有着与前者的相似之处。画面上部绘有紫色帷幔,整体画面似今日的戏剧场景,帷幔下西王母端坐在腾升的祥云之上,她容貌端庄,头戴胜,穿紫袍并在肩部饰蓝色披肩,双手拱于胸前,头部半转朝向一只巨大的玉兔。这一时期的西王母服饰与卜千秋墓壁画中的西王母服饰相比有一些共性,即都穿着宽大的紫袍,发型类似,且都以胜为饰,人物面部均为四分之三侧面,视线一致,面部端丽。两者服饰中最大的区别在于那条蓝色披肩。披肩在汉代世人服饰中极少出现,且这一披肩的色彩也备受关注,西王母服饰的整体色调运用都不是汉代社会所秉持的主流色彩。在这一高贵的神祇身上如此大胆地用色,以此与世人服饰加以区别,在这里服饰色彩似有着新的用意(如图5)。

(三)全人形的服饰形象

自西汉后期起,西王母逐渐变成世人形象,服饰也更为世俗化。这一时期的西王母在画面中正面的人物形象居多,如徐州沛县栖山汉墓的石椁画像,此画像为东汉初年绘制,画面中第一组描绘的是西王母与侍者的场面,西王母被置于高高的阁楼之中,高高的发髻上饰以胜,与世人一样穿着宽大的袍,袍的样式也与常人并无区别,正凭几正面而坐,这种将仙人置于楼阁之中的画法并不多见。在东汉中后期的画像石中,阁楼中人物一般安排为男女墓主人,且更有意思的是妻妾的造型与西王母并无二样,以完全常人化的手法进行描绘(如图6)。同样以常态化表现的还有洪山村画像石,西王母与其部下形成形象上的鲜明对比,部下还保留着原始的动物形象,而西王母早已化为人形,其服饰也与常人一样为交领大褂,凭几而坐,左右各有一侍者侍奉(如图7)。诸如此类的还有徐州睢宁县出土的一画像石,西王母形象更具生活气息,画中西王母未戴胜而是转为精致的帽饰,穿长袍,服饰下摆从画面中可清晰看出制作工艺的精致与华丽,人物坐于榻上,手中举着盛有不死之药的碗(如图8)。

二、汉代西王母服饰世俗化原因

(一)与其身份溯源有关

西王母之称谓来自古代中国人对西方的无限遐想,是西方宗教、神话传说重叠后的产物。有关西王母身份问题各学者已论述较多。其中,笔者认为西亚神话为西王母形象来源的说法甚有道理,这一说法认为西王母的原型来自西亚神话中的大母神和金星神——伊南娜易士塔儿,是二者合二为一的结果,原因是此神的神格与西王母的神格高度重合:都是帝女身份、都具有生殖和丰产的神性、都是美与爱的象征、都是智慧与命运的化身等。所以西亚之神与西王母之间存在着影响和源流的关系,由于西亚神话早于西王母神话,故前者乃后者之原型。顺着这一思路,西王母服饰的出处便可探本溯源。从一幅美索不达米亚伊南娜易士塔儿画像中,可看到西亚女神的服饰形态,其服饰分为上衣下裙的形式,上衣长袖、紧贴于身,外套一马甲,下着塔形裙,头戴冠,左腰配长剑,左手牵一狮,肩上背箭,正缓缓而来。更有趣的是其服饰样式与美索不达米亚的日常女装较为相近——都穿着塔状裙。这种世俗化的服饰形象影响了汉代人创造的西王母形象(如图9)。

(二)西方神话传播中的二次影响

西亚神话在传播进程中也影响到了周围国家,这些国家也创造了类似的神话人物形象,这些人物形象的世俗化现象又形成了特定的文化圈,给予汉代西王母形象塑造的二次影响。如埃及神话中的伊西丝被视为埃及的“伊南娜易士塔儿”,伊西丝也生有双翼,穿着和日常女性服饰一样的紧身合体的连体衣——丘尼克,也是世俗化的表现,并未有奇特之处(如图10)。在印度伊南娜易士塔儿转化为大女神黛维,她有着与西王母一样的两种面孔,一种为凶残形象,一种为温柔形象。但都为人形,服饰与人物形象也都为近似人形化的表现,服饰上呈披挂缠绕式,时而披帛。再看希腊、罗马一带,伊南娜易士塔儿被分化为四类女神,即天地之妻赫拉、美神与爱神维纳斯、智慧与战神雅典娜以及月神狄安娜。这些女神形象也都是人形化且服饰都具有希腊、罗马的特色,并没有神人之间的特殊区别(如图11)。在这种西方神祇的形象下,势必会影响汉代人对于西王母形象的判断。

(三)受其神格的限定

上文已对西王母原型进行分析,可得出西王母形象的源头本身就已世俗化。西方創造神祇主要是对现实世界的思考,最初西王母的豹尾虎齿、半人半兽形象之所以怪异,是母系社会转型时期图腾崇拜的体现。马克思曾说神话是人民幻想中对自然社会不自觉的艺术加工。因此,西王母服饰也是人们从现实世界提取出来,但为了区分西王母的各种神格,其服饰世俗化并不能一味地以一种形式表现,必须体现各个神格的区别。首先西王母具有战神的神格,《山海经·西山经》之“西次三经”写道:“玉山,是西王母所居也。西王母其状如人,豹尾虎齿而善啸,蓬发戴胜,是司天之厉及五残。”[1]184厉主杀罚可揭示西王母的战神特性。这一神格有着相应的服饰,河南新野樊集画像砖中西王母就是战神神格的表达,其左右手分别持有类似矛与盾的物件,表明了西王母战神的身份。而其服饰也一改宽襦大袍的形式转为合体的服饰样式,这与汉代通常的战士服饰形象较为相似。考虑到作战的需要以及西王母的性别与身份,因此其下身仍以裙的形式出现,整体风格与雍容华丽之气形成鲜明对比(如图12)。

其次,西王母还是纺织女神,《山海经》记载西王母头戴“胜”。“胜”被晋代郭璞解释为纺织工具,而这种工具在西王母服饰中已成为一种头饰,继而成为身份的象征,意味着西王母与纺织有着不解的渊源。既然主管纺织,那么服饰变化多样、精致华丽是自然之事。樊集吊窑墓画像砖中西王母侧身而坐,头上的“胜”被夸张地装饰在发髻上,发髻较平阔,身着拖尾曲裾深衣,十分华丽雍容,左手还持有似纺织工具般的双三角形状物(如图13)。

最后,西王母神格中还有美的象征,西汉中后期西王母一改《山海经》中凶煞的形象摇身一变成为美若天仙的女子。《汉武帝内传》中也记载:“王母上殿,东向坐……视之可年三十许,修短得中,天姿掩蔼,容颜绝世,真灵人也。”[1]186既然是美神自然少不了服饰的衬托,内外兼备才能达到美的高级境界。四川郫县二号石棺上的西王母则呈现出少女体态,其肩有双翼般的装饰物,坐于龙虎,整个视觉都被她身上的长拖地披风所吸引。这件披风把人物的体态拉得修长,头部描写也十分微妙,似低头沉思,一副少女般的优柔惆怅之态(如图14)。

(四)本土文化的交融

西王母神话传入中国,与中国本土文化不断交融,促使其服饰形象不断走向世俗化。秦汉时期,由于帝王对于长生不死之术的向往,也引发了人们对掌管不死之药的西王母无限的崇拜与向往,这种狂热的追崇之风迅速渗入民间,人们纷纷企图通过对西王母的崇拜行为达到死后升仙的目的。因而为了抒发内心浓烈的情感,人们对西王母形象的加工开始更为理想化,这种理想化体现了人们想要迫切摆脱现实困境的愿望。东汉末年道教传入我国,使西王母形象在世俗化的基础上融入幻想化的因素,人物更加飘渺,充满仙气。《汉武帝内传》中有:“王母上殿,东向坐,著黄褡襡,文采鲜明,光仪淑穆。带灵飞大绶,腰佩分景之剑。头上大华髻,戴太真辰婴之冠,履玄璚凤文之舄。视之可年三十许,修短得中,天资掩蔼,容颜绝世,真灵人也。下车登床,帝跪拜,问寒暄毕,立。”[1]186西王母终于脱离了《山海经》中狰狞的形象化为衣着华丽、高贵大气的美妇人。其服饰也逐渐从生硬的线条中解放出来,多用柔美线条表现,用以表达女性柔美动人的情调。

西王母由一怪异形象逐渐演变为仙女面貌,其中凝结了汉人的原始思维向宗教思维的转变过程。西王母服饰的世俗化也在这一过程中应运而生。汉代人对其服饰的种种表达透露出人们对西王母这一神祇的狂热崇拜,夹杂着人们对西方世界的解读、对美好仙境的向往,体现着汉代人崇高的神仙信仰。

参考文献:

[1]王兴芬.唐前西王母形象的演变及其文化意蕴[J].青海社会科学,2011(3):184-188.

作者简介:满甜,硕士,徐州工程学院讲师。