地方本科院校学生满意度调查实证研究

——以C学院为例

纪灵军

(常熟理工学院 教学质量管理处,江苏 常熟 215500)

一般而言,地方本科院校是指伴随着高等教育管理体制改革的纵向深化和高等教育大众化进程的推进,通过合并升本、转制升本、民办升本和独立建本等多种方式大规模向地市级城市布点建立起来的本科层次高校[1]。相比于传统本科高校,地方本科院校具有新建性、地方性和应用性等特点。无论是办学基础、区域条件、还是生源等方面都比不上老牌大学[2],在这种情况下,地方本科院校更应关注学生的在校满意度。本研究以C学院(类属“地方本科院校”)为案例。C学院是一所省属公立全日制普通本科院校,设有14个二级学院(部),50个本科招生专业,涵盖工学、理学、文学、管理学、经济学、教育学、艺术学7大学科门类,提出了建成一所“特色鲜明、质量著称的应用型品牌大学”的目标。该校在地方本科院校中有一定影响,具有典型性和代表性。

学生满意度是指学生对在校学习、生活的总的心理感受与个人看法,具有很强的个体差异性。了解学生的满意度不仅可以看出学生在校学习的态度与倾向,还可以从侧面反映出学校相关工作的现状及改进方向[3]126。学生对自己在校学习经历的体验、感受和满意度,最能真实反映高校的“内部质量”现状。学生满意度调查是“以学生为本”管理理念在实践中的“着陆点”,是聆听学生心声,改善大学内部管理的有效工具[4]。随着高等教育进入大众化阶段,地方本科院校发展竞争越来越激烈。通过学生满意度调查,能为学校提供基于学生需求的决策信息,发现学校教学与管理服务工作中存在的不足,对学校的发展具有重要的现实意义。

一、研究设计

(一)研究工具

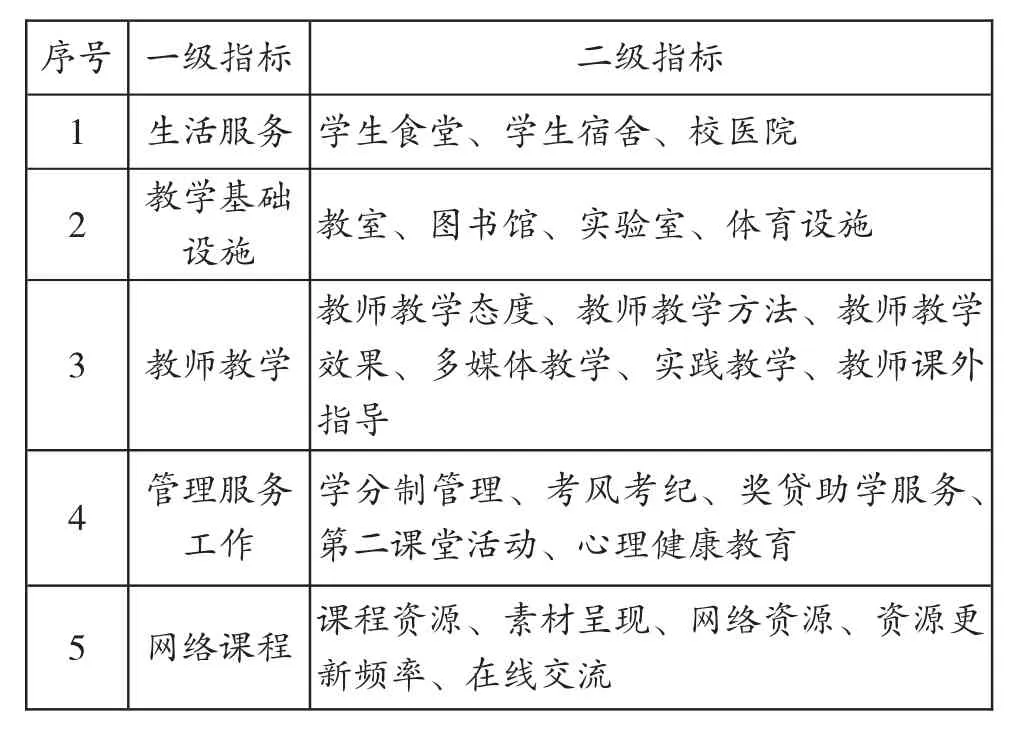

本研究基于已有研究成果和相关理论,借鉴了顾客满意度理论模型和大学生学习与发展理论,同时借鉴了美国大学生满意度调查所采用的《大学生满意度量表》[5]和田喜洲、王晓漫所设计的大学生满意度测评指标体系表[3]127,结合访谈调查,设计了“C学院学生满意度调查问卷”,并对问卷进行了信度检验,克朗巴赫系数大于0.8,说明问卷整体可靠性较高。问卷主要由两部分构成:第一部分是被调查学生的基本信息,包括性别、年级和专业背景等;第二部分是调查的具体内容,主要选取与学生学习和生活紧密相关的5个方面,涵盖生活服务、教学基础设施、教师教学、管理服务工作和网络课程等五个维度,同时为了使调查更深入和更有针对性,又对各维度的内容进一步予以细化,形成23个具体的题项(见表1)。

表1 问卷测量指标体系

(二) 研究样本

本研究选取大二、大三学生为调查对象主要是基于以下考虑:相比大一学生,大二、大三学生对学校的了解更全面、更深刻,更有发言权;相比大四学生而言,大二、大三学生的就业、考研等压力较小,更能够客观如实作答问卷。本研究采用分层随机抽样方法,抽取样本数为458人,发放问卷458份,收回450份,回收率为98.25%。剔除填写不完整、多选或呈规则性作答(如波浪形作答、同一性作答)等无效问卷,最终得到有效问卷413份,有效率为91.78%。有效样本的构成情况如下:性别(男205人,占 49.64%;女208人,占50.36%),年级(大二学生227人,占54.96%;大三学生186人,占45.04%),专业背景(文科126人,占30.51%;理科99人,占23.97%、工科159人,占38.50%;艺术类29人,占7.02%)

(三) 数据处理

满意度调查是一个定量分析的过程。本研究采用Likert五级评分法,很满意为5分、满意为4分、一般为3分、不满意为2分、很不满意为1分[6],得分越高表示满意的程度越高,采用SPSS17.0统计软件对数据进行统计分析处理。

二、调查结果与分析

(一)C学院学生满意度总体情况

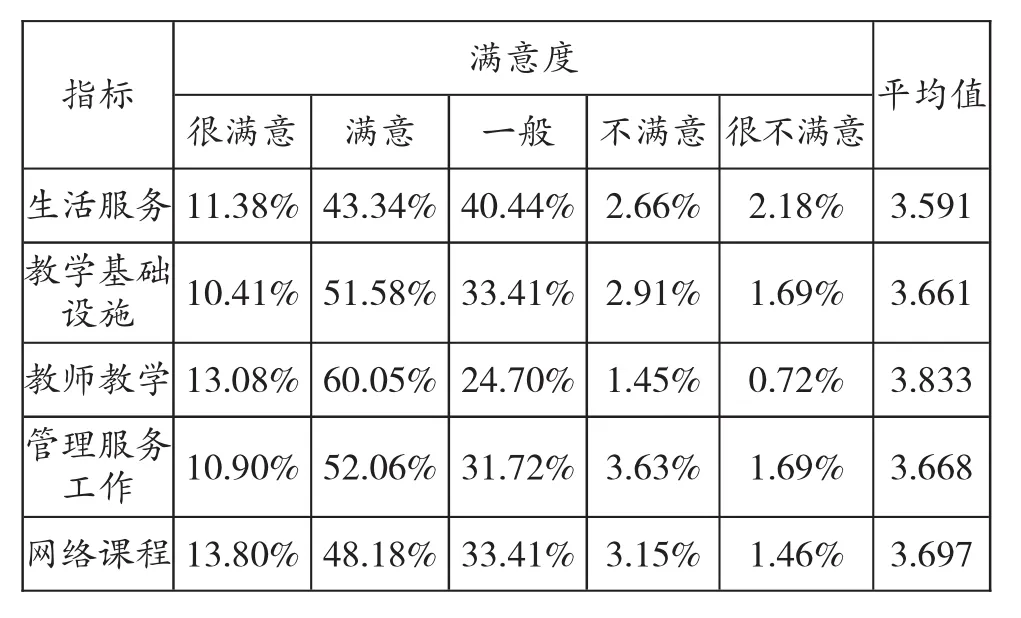

对C学院学生的各项一级指标满意度调查结果表明(见表2),有11.91%的人表示“很满意”,有51.04%的人表示“满意”,而表示“不满意”和“很不满意”的分别仅占2.76%和1.55%,有32.74%的人表示“一般”。即有62.95%的受调查学生满意度较高,与之相对,仅有4.31%的受调查学生满意度较低。

表2 C学院学生对各项一级指标满意度情况一览表

按Likert五级评分法,学生对C学院的总体满意度均值为3.69。这一结果说明,学生对C学院的总体满意度处于中等偏上水平。为深入了解学生满意度的具体情况,本研究进一步从各维度进行了分析。由表2可知,学生对“教师教学”和“网络课程”的满意度较高,均值为3.833和3.697分;相对而言,对“生活服务”的满意度较低,均值为3.591分;对“管理服务工作”和“教学基础设施”的满意度处于中间水平,均值分别为3.668和3.661分。从百分比来看,学生对“教师教学”很满意的占13.08%,满意的占60.05%,两项合计超过70%,对“网络课程”很满意的占13.80%,满意的占48.18%,两项合计超过60%;而对“生活服务”很满意的占11.38%,满意的占43.34%,两项合计仅为55%左右。

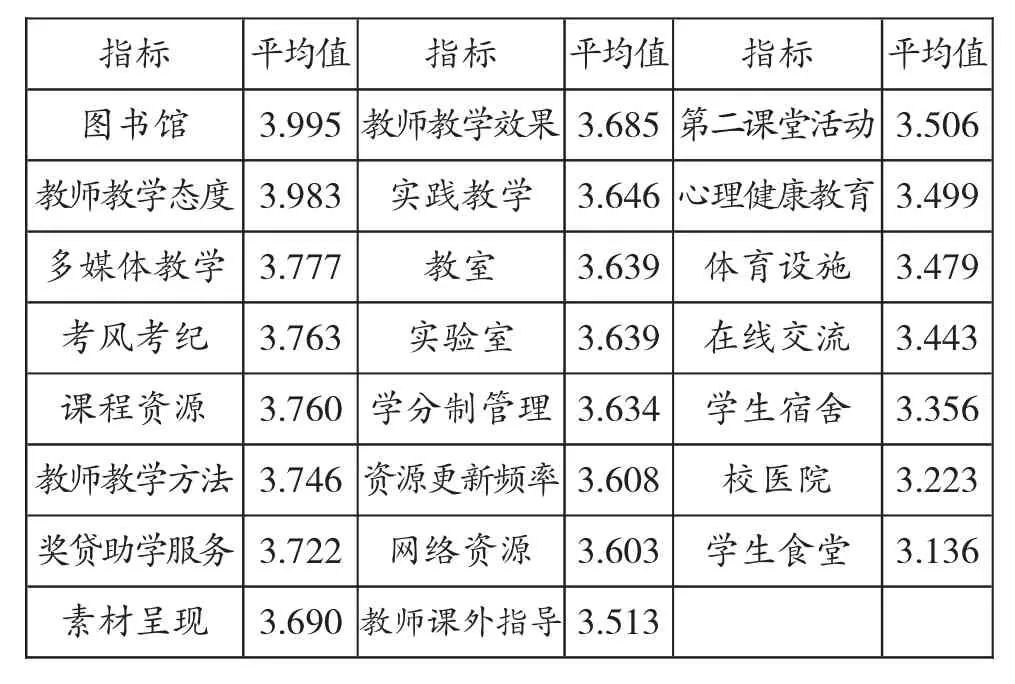

教师教学和课程是与学生学习联系最为密切的指标,通过表2可以看出,C学院大部分学生对教师教学和网络课程表示认可,这也从侧面表明,C学院师资队伍和课程建设成效显著。但需要注意的是,很满意的占比还不高,对C学院学生各项二级指标满意度的调查(见下页表3)说明,学生对“教师教学态度”的评价较高,但对“教师教学效果”的评价却不高,对“教师课外指导”和“在线交流”的评价也相对较低,这可能与C学院专任教师近一半为年轻教师有关。年轻教师虽然教学态度认真,但科研压力大,缺少教学经验,课外指导和互动交流不到位,导致教学效果不理想。同时调查数据还表明,C学院提供的生活服务仅达到一半左右学生的预期,从具体指标来看,学生对“学生宿舍”“校医院”和“学生食堂”的评价都较低,这表明,C学院在学生生活服务的各个方面都亟须进一步完善。

表3 C学院学生对各项二级指标满意度情况一览表

(二)C学院不同群体学生满意度分析

为深入研究学生对C学院的教学与管理服务工作的满意度,本研究采用x2检验进行差异的显著性检验,考察不同性别、年级和专业背景的学生的满意度在各维度上是否存在显著性差异,显著性水平(临界概率值)设定为0.05。

1.不同性别学生满意度分析

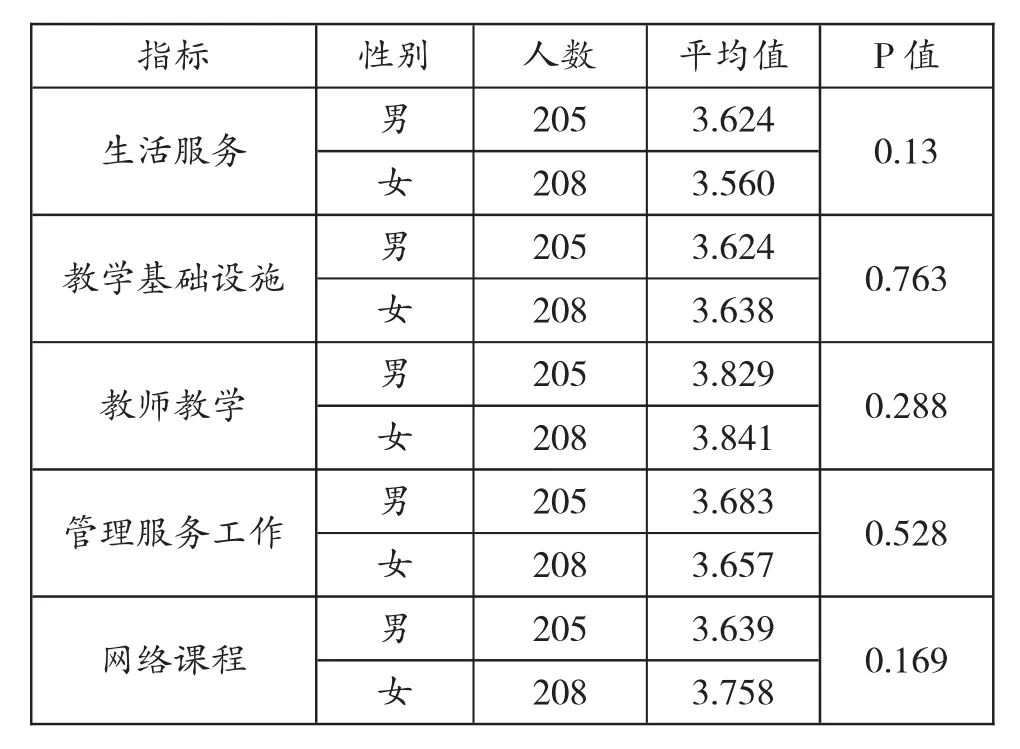

根据表4,x2检验的结果显示,C学院不同性别的学生在“生活服务”“教学基础设施”“教师教学”“管理服务工作”和“网络课程”维度上的满意度都不存在显著性差异。

表4 C学院不同性别学生在各维度上的比较

2.不同年级学生满意度分析

x2检验的结果显示(见表5),C学院不同年级的学生在“网络课程”维度上的满意度存在显著性差异(P值为0.043),但在其他维度上的满意度都没有显著性的差异。从样本的平均值来看,大三学生在“网络课程”维度上的满意度高于大二学生。近几年C学院加快推进网络课程的建设,持续增加对网络课程的经费投入,建设了一批优质网络课程,随着学生年级的增加,接触的网络课程越来越多,体验的满意度也越来越好。

表5 C学院不同年级学生在各维度上的比较

3.不同专业背景学生满意度分析

从表6的x2检验的结果可知,不同专业背景的学生在“生活服务”“教学基础设施”“教师教学”“管理服务工作”和“网络课程”维度上的满意度均存在显著性的差异。

表6 C学院不同专业背景学生在各维度上的比较

从样本的平均值来看,文科学生的满意度最高,理工科学生居中,艺术类学生的满意度最低。C学院升本前是一所师范院校,近几年已成功实现了“两次转型”(从专科向本科的办学层次转型、从师范向理工的学科专业转型),虽然在转型发展的过程中,C学院持续加大对理工科专业(尤其是对工科专业)的投入,但并没有弱化原有文科专业的优势。在此背景下,文科学生在各项指标上的满意度高于理工科学生,理工科学生的满意度又高于艺术类学生。

三、对策与建议

笔者针对调查中所发现的主要问题,通过对同类地方本科院校的实地观察、访谈和调研,发现其他同类院校也存在类似问题,同时本研究的部分调查结果也与田喜洲、王晓漫的论文《在校大学生满意度调查与分析》中的调查结果相一致[3]127-128,这不仅是对本研究调查结论的进一步印证,同时也说明本研究的结论与建议不仅仅适用于C学院,对其他同类地方本科院校也有一定的参考与借鉴意义。基于上述实证研究的结果和学生的主观意见,就如何提高学生的满意度,提出如下建议:

(一)优化师资结构,提升教师教学水平

教师的教学水平是教师专业能力的集中体现,对教育教学质量有重要的影响。根据调查结果可知,虽然学生对C学院教师的教学态度较为满意,但对其教学效果的满意度却不高,这表明学生对教师的教学水平及能力有较高的期望和要求。为此,建议C学院:第一,要积极鼓励年轻教师多参加听课学习活动,同时通过教学基本功竞赛、校本培训等措施,提升年轻教师的教学水平;第二,要通过研讨会、科研合作等多途径学术交流活动,开拓教师的学术视野,同时鼓励其将科研成果运用到教学中去,使讲授内容跟上专业发展的趋势,适应社会发展的需要;第三,要建立教师奖励激励机制,通过奖励教学成绩突出的教师,激励教师深入钻研教学方法,促进教师教学水平的提高。

(二)以学生为中心,推动课堂教学改革

调查结果显示,虽然学生对C学院的网络课程资源较为满意,但对其在线交流却不太满意。为此,建议C学院:一是应以学生发展为中心,借助“云班课”等网络教学平台,积极推动翻转课堂、线上线下混合式教学,逐步推进智慧教室的升级改造,助推课堂教学方式方法的改革,逐步改变满堂灌的状况,调动学生学习的积极性和主动性。二是要运用现代信息技术,支持课程泛在式学习,用信息技术创造智能化的学习环境,让学生不受时空的限制,随时随地利用移动终端进行课程在线学习和互动交流。

(三)重视课外指导,因材施教

课外指导是教学的必要环节,是课堂教学的重要补充。通过调查数据可知,C学院教师比较重视课堂教学,但忽视对学生的课外指导。为此,建议C学院出台相关政策,规范教师课外指导工作,引导教师重视对学生的课外指导,因材施教,进一步提升教学质量。

(四)改善学习生活环境,提升学生在校满意度

调查数据显示,在五个维度中学生对C学院“生活服务”的满意度最低。在高等教育飞速发展的今天,生源竞争日趋激烈,生源的多寡、学生的选择成为决定地方本科院校能否生存的重要因素。为此,C学院应重视学生的需求,在学习生活服务方面加大投入,完善配套设施,同时要给予学生更多的人文关怀和帮助,增强学生对学校的认同感。