时间维度下《九章》的叙事方式分析

吴昌林, 丑送

(华东交通大学 人文社会科学学院, 江西 南昌 330000)

随着“经典”叙事学向“后经典”叙事学的转向,叙事学的研究范畴也得到了新的扩展,从叙事类作品逐渐延伸到超越叙述本文的外在关联要素,从而建立起了一些新的“跨文类”的叙事学研究,如女权主义、巴赫金主义、修辞学、结构主义。更令我们值得注意的是,抒情诗歌这一历来被叙事学所冷落,甚至于被排斥的研究对象也逐渐引起了研究者们的积极关注,活跃在叙事学研究的对象中。

在国外,2005 年,德国学者彼得·霍恩在其《抒情诗歌的叙事学分析:16 到 20 世纪英诗研究》一书中探讨了“如何将叙事学的分析方法与概念运用于对诗歌进行详细的描述与阐释。”[1]在这之后,美国学者布赖恩·麦克黑尔则从诗歌话语形式上的特征出发,运用“段位性”和“反分段性”等概念探讨诗歌的叙事学研究[2]。而在国内,关于抒情诗歌的叙事性研究也进行得如火如荼。一方面,以谭君强先生为代表的专家学者们不仅高度肯定对抒情诗歌展开叙事学研究的可行性与必要性,而且从建构诗歌叙事理论的立场出发,聚焦于抒情诗歌中叙事时间、叙事空间、叙事动力、叙事者等层面的理论研究,以期攻克抒情诗歌叙事学研究的堡垒,建构出诗歌叙事学的理论体系。另一方面,运用叙事学理论对抒情诗歌文本展开具体分析的实证研究同样取得了可喜的成果。例如:董乃斌先生就从微观层次上对李商隐诗歌、李贺诗歌、古诗十九首等抒情诗歌进行了细致的叙事性以及叙事手法分析。总体看来,无论是理论探索,还是文本分析,在现阶段都取得了一定的成绩,然而也都还存在着进一步提升的空间。就前者而言,虽然对于抒情诗中的叙事者、叙事时间等问题,已经有了较为宏观的把握,但也还需具体的实证研究来加以检验和补充,从而不断地充实与完善。就后者而论,面对着浩如烟海的抒情诗歌作品,其叙事性个案研究的规模还可以进一步扩展,尤其是关于抒情诗歌中叙事时间、叙事空间、叙事者等专题性的文本研究可以再更多一些,从而为理论的概括与总结积累更多的经验。

此外,屈原的《九章》作为我国先秦时代抒情诗歌的重要代表性作品之一,其抒情特征受到了学者们的广泛关注与探讨。杨义先生就曾从抒情性角度出发,对《九章》中的《思美人》《涉江》《哀郢》展开具体分析。另外,李炳海教授在谈到《九章》的创作缘起时,也曾说道 “《楚辞·九章》有4篇作品明确标示创作缘起,指出这些作品或是为抒情明理而作,或是出自心理宣泄和自救的需要。”[3]然而,在这样一组优秀的抒情诗歌中,其实也存在着叙事性质素,而这也引起了学者们的关注。1986年, 韦思在《屈原诗歌叙事性抒情艺术简论》一文中就曾说道“诗人作品中的那种强烈感情的抒发,基本是建立在坚实的叙事基础之上的, 即通过叙述的形式来表现的。屈原诗歌中的叙事性, 完全可以称得上是其浪漫主义本质特征之一的强烈的抒情性赖以生存的土壤。”[4]为此,作者还引用了《九章》中的一些篇章,如《惜往日》《哀郢》等来加以分析,以证明屈原诗歌中叙事性质素的存在。而在此以后,陶文鹏、杨景龙两位学者在讨论中国诗歌的叙事性与戏剧化手法时,也认为“从中国诗歌史的纵向考察,叙事性和戏剧化都是很古老的抒情诗写作手法。”[5]并且,他们还认为 “《楚辞》的叙事性、戏剧性,在《九章》的纪实性质和《九歌》的人神恋爱、歌舞表演中都有体现”[5]。总的来看,前人们关于《九章》叙事性的探讨还是取得了一定的成绩,然而其不足也比较明显:目前的研究虽有涉及到《九章》的叙事性,但大多属于引证式的涉及,学者们只是在探讨屈原诗歌,或者楚辞这一更大的文学样式之中的叙事性时,注意到了《九章》的叙事性,可却没有专门针对《九章》而进行叙事学研究,更极少从叙事时间、叙事者等专题性的角度去对《九章》进行深入的分析,探讨其叙事的方式与技巧,要之,其研究深度还有待加强。故此,本文特地选择从“叙事时间”这一观察角度出发,对《九章》中的时序、时长和叙事频率进行深入细致的考察,分析其时间层面上的叙事方式。通过将叙事理论与文本研究相结合,以期为诗歌叙事学研究积累更多的文本分析个例,也为理论的构建提供更多的实践材料。同时,也有利于我们进一步了解《九章》自身的叙事艺术,深化我们对其叙事性的认识。

一、从时序看《九章》中的叙事方式:追述、预述

所谓时序,顾名思义,即时间的发展顺序。在叙事文本中,时间通常可以分成两种,一种是讲诉故事所花的时间,即叙述时间,有时也可称为话语时间或者文本时间,其“指的是在叙事文本中所出现的时间状况,这种时间状况可以不以故事中实际的事件发生、发展、变化的先后顺序以及所需的时间长短而表现出来。”[6]另一种是故事自身固有的时间,简称为故事时间,即“故事中的事件或者说一系列事件按其发生、发展、变化的先后顺序所排列出来的自然顺序时间。”[6]122进而,与这种时间状况相对应,在叙事文本中也就存在着两种时间顺序。值得留意的是,这两种时间顺序并不是永远都平行发展的。换言之,这两者之间有时会存在着“前”与“后”之间的错置关系。”而这也正是叙事学研究者们所说的“错时”,其具体表现形式有两种:追述与预述。那这种错时现象,或者说追述与预述在《九章》中存在吗?具体分析如下。

首先,追述。所谓“追述”,是指在故事,或者说事件发生之后再来讲述所发生的故事(事件),换言之,即叙事人在“现在”追溯回忆“过去”所发生的事情。而这样一种手法在《九章》中叙事过程中,经常出现。

以《哀郢》为例。此诗是屈原被放逐江南期间所作,根据诗中“至今九年而不复”[7]的自我陈诉①,可知写作此诗时,屈原已经在外漂泊流浪了九年。长期的放逐,使得屈原对国都郢城倍加思念,于是诗人借助“鸟飞反故乡兮,狐死必首丘”等典故鲜明地表达了自己渴望回归故都的强烈愿望。然而,馋臣的诬陷、君主的猜疑使得诗人的回乡之路漫长而艰险,似乎永无尽头,正所谓“惟郢路之辽远兮,江与夏之不可涉。”在这种欲归而不能归的情况下,诗人内心充满愁苦悲愤,正是“惨郁郁而不通兮,蹇侘傺而含戚”。而为了将这份情感淋漓尽致地表现出来,诗人选择采用追叙的手法,将自己当初离开郢都,行旅江南的贬谪之路生动展示在读者的眼前,并把自己的一腔愁苦诉于其中:

皇天之不纯命兮,何百姓之震愆?

民离散而相失兮,方仲春而东迁。

去故乡而就远兮,遵江夏以流亡。

出国门而轸怀兮,甲之朝吾以行。

发郢都而去闾兮,怊荒忽其焉极?

楫齐扬以容与兮,哀见君而不再得。

望长楸而太息兮,涕淫淫其若霰。

诗歌一开头,诗人就回忆了自己九年前离开故都时的情形:国政黑暗,百姓流离失所,诗人自己也被迫离开自己心爱的故乡,沿着长江、夏水东迁飘荡,此时,诗人的内心悲痛不已,望着故都那高大的楸树,既哀叹自己不能再为君王效忠,也为自己那迷惘的未来而深感无奈,以至于眼泪如雪粒般颗颗滴落。接下来,诗人继续回忆了自己在东迁路上的所见所感。

过夏首而西浮兮,顾龙门而不见。

心婵媛而伤怀兮,眇不知其所跖。

顺风波以从流兮,焉洋洋而为客。

凌阳侯之汜滥兮,忽翱翔之焉薄。

心絓结而不解兮,思蹇产而不释。

诗人经过夏首(长江与夏水的交汇处)而西浮,沿夏水漂流而下。诗人回首望向郢都,却发现再也看不到郢都的模样。船儿在江面上随波飘荡,居无定所,就像一只无家可归的小鸟,随处流浪。诗人不免又再次伤感悲恸起来,而对故都的思念也郁结在诗人的心头,不能消散。

将运舟而下浮兮,上洞庭而下江。

去终古之所居兮,今逍遥而来东。

羌灵魂之欲归兮,何须臾而忘反。

背夏浦而西思兮,哀故都之日远。

登大坟以远望兮,聊以舒吾忧心。

哀州土之平乐兮,悲江介之遗风。

诗人继续回忆着自己乘船沿江而下的经历,他来到洞庭,进入长江。随着诗人离故乡越来越远,离乡时间越来越久,其心中对故乡的眷念也越发厚重,返乡的意愿深深融进了他的灵魂之中,片刻不曾消散。诗人过夏浦而思家,登大坟而望乡,思念越发强烈,悲痛也越发浓重。

综上可见,该诗的前三层都是在回忆过去,追叙自己九年前离开郢都,沿江东迁的经历与体验。通过追溯,读者得以了解诗人当初离开郢都时的悲苦心情,以及诗人被逐江南的凄惨遭遇,如果没有这一部分,单单从诗人的“现在”写起,不仅会造成内容的空洞虚浮,也削弱诗歌的情感力量。此外,值得留意的是,诗歌开头并未交待前三层是诗人的回忆,直到第四层,诗人才点明自己创作的时间,读者也才明白原来前面的部分都是在追叙过往,这样的巧心设计,使得诗歌在一开始,就给读者以身临其境之感。诗人被放逐以来,所经历的种种凄惨情景就像连环画一样接连呈现在读者的眼前,令读者印象深刻,更让读者为诗人的不幸遭遇而深感遗憾与同情。同时,通过对流浪行程与心情的一次次追叙,诗人心中那对故乡的思念与热爱之情也一次次地凸显出来,而这份家国之情更让读者为之动容。

此外,在《九章》中,诗人除了追叙自己的过去,他还曾对以前发生的历史故事进行了回忆。例如,在《惜诵》一诗中,诗人就咏叹道“晋申生之孝子兮,父信谗而不好。行婞直而不豫兮,鲧功用而不就。”根据《左传·僖公四年》记载,申生本是晋献公的长子,为人忠孝,可献公却听信骊姬的谗言,逼死了自己的孩子。鲧是大禹的父亲,为人过于刚直,不善变通,其治水一味靠堵截,却不懂疏通,故以失败告终。诗人通过对这两件历史故事的追叙,借以表明孝子忠臣被视为不忠、不孝,是古已有之的历史事实,更是自己此时的处境。同时,诗人也想借此劝勉自己不如归去,以免心灵再遭重伤。除此以外,在《涉江》《惜往日》等篇章中,同样也有对于过往历史故事的追叙。通过这些追叙,诗人一方面借古论今,或者借古讽今,以增强诗歌的底蕴内涵,另一方面,通过对这些历史故事的回忆追溯,诗人也能借机婉转含蓄地表达自我感情。

其次,预述。所谓预述,是指叙述者提前讲述某个故事或者事件,而这个故事或者事件的故事时间是比较靠后的,即“事件还没有发生,叙述者就预先叙述事件及其发生过程。”[8]在我国古典小说之中,预述其实是一种十分常见的叙事技巧。叙事者常常以梦境、诗词、卜卦等形式来提前暗示人物的下场或者故事的结局,《红楼梦》中的金陵十二钗判词就是此类的例证。《九章》作为抒情诗歌的代表性作品之一,虽然其并非专门进行故事情节叙述的叙事文本,但不容忽视的是,在《九章》之中的确存在“预叙”情况。

就题目来说,《九章》中有相当一部分篇章的题目都较为明显地显露出诗歌内容或诗歌的情绪基调,从而形成一定程度的预述。例如:《涉江》。汪瑗《楚辞集解》云:“此篇言己行义之高洁,哀浊世而莫我知也。欲将渡湘沅,入林之密,入山之深,宁甘愁苦以终身,而终不能变心以从俗,故以‘涉江’名之,盖谓将涉江而远去耳。”[9]而姜亮夫先生在《屈原赋校注》中也说“此章言自陵阳渡江而入洞庭,过枉陼、辰阳入溆浦而上焉,盖纪其行也。发轫为济江,故题曰《涉江》也。”[10]

的确,就诗歌内容而言,该篇主要是围绕诗人的渡江之行而展开。诗歌开篇即述说自己高尚理想和黑暗现实之间的巨大矛盾,阐明这次涉江远走的基本原因,“哀南夷之莫吾知兮,旦余济乎江湘。”紧接着,从“乘鄂渚而反顾兮”开始,到“云霏霏而承宇”,诗人详述自己的涉江的行状,介绍沿途的景色。最后,诗人从自己本身经历出发,联想起历史上其他一些忠诚义士的不幸遭遇,进一步表明自己的无辜与冤情,同时也发出呐喊,声称自己绝不改变原先的政治理想与生活习惯,决不与黑暗势力同流合污,坚定地涉江离去,“怀信侘傺,忽乎吾将行兮。”由此观之,诗题“涉江”的确在一定程度上对后面的诗歌内容起到了揭示预告的作用,从而构成预述。此外,《哀郢》即为离郢而哀叹,《橘颂》即赞颂橘树,《怀沙》即怀抱沙石以自沉、《思美人》即思念君主、《惜往日》即回忆往昔。可见,在这些等诗篇中,其诗题都对诗歌内容进行了简单的预述。这样,一则帮助读者可以尽快地了解诗歌的主旨内容,点明诗歌中心;二则,具有预叙功能的这些诗题在一定程度上可以构成情节发展或者情感抒发的行文线索,贯穿全诗,使全诗的篇章结构更加严谨完善。

二、从时长看《九章》中的叙事方式:加速叙事、减速叙事、场景

在对叙事作品叙述时间的研究中,我们可以发现,有时候,对于持续了几十年的故事,叙事者仅仅只用轻描淡写的寥寥几句话加以概括,而对于片刻间发生的事情,叙事者却连篇累牍地加以大书特书。这其实反映出了叙事文本中“故事时间”与呈现故事的“话语时间”在各自时长上并不对等的真实状况。而这种不对等的情况归结到叙事节奏上,便构成了加速叙事与减速叙事这两大叙事方式。具体来说,前者又可以分为省略与概要两种类型,后者又可以细分为停顿与延缓两种类型。而这四种类型的叙事方式在《九章》中都有出现。

首先,省略。即指在叙述过程中,某些内容被省去不写。以《思美人》为例,诗人在诗歌的开头就咏叹道“思美人兮,擥涕而竚眙。”诗人拭干眼泪,久久地呆望着,思念着自己心目中的那个“美人”,然而这个美人究竟是谁呢?诗人却没有点明。有学者认为这是在以美人代指君王,可是究竟是在代指哪位君王?王逸《楚辞章句》将美人释为楚怀王,而汪瑗则认为此篇写作于楚顷襄王在位之时,美人应指代襄王[9]。或许,诗人出于增加诗歌趣味的目的,而故意将美人的真实身份遮掩起来,或则又是出于政治考量以及尊上的意识,不便于在诗中阐明。但无论如何,省略的叙事方式的确存在。此外,在《涉江》中,诗人同样有采用省略的方式,诗歌虽然有交代诗人涉江离去的路径,可是却始终未曾交代诗人最终要达到的地方到底是哪里。正如诗人自己所言“入溆浦余儃徊兮,迷不知吾所如。”而这恰恰正是诗人内心迷惘的真实写照。诗人故意不将目的地交代出来,反而只陈诉自己在江水上徘徊流浪的经历,其目的便是借此将自己此时的迷惘、无奈、艰辛、愁苦淋漓尽致地表达出来,以获取读者的理解与感动。

其次,概要,有时也称为概述。指“把一段特定的故事时间压缩为表现其主要特征的较短的句子[6]。在《九章》中,诗人采用该方式的突出表现,莫过于对历史典故的概述。以《涉江》为例,其诗有云:“接舆髡首兮,桑扈臝行。忠不必用兮,贤不必以。伍子逢殃兮,比干菹醢。”三句话一共引用了四个典故,分别概述了四个历史事件或者传说。接舆即楚狂接舆,本名陆通,其因不满时政,故意剪去自己的头发,佯狂不仕,《高士传》记载:“楚昭王时政令无常,陆通乃佯狂不仕,时人称为楚狂。孔予适楚,楚狂接舆迎其门曰:‘凤兮凤兮,何如德之衰也!’孔子欲与之言,通趋而避之。楚王闻其贤,遣使持金百镒,车马二驷往聘之,通不应。”[11]桑扈即子桑户,又名子桑伯子,春秋时隐士。其为人任性自然,曾不衣冠而处。《说苑·修文篇》记载:“孔子见子桑伯子,子桑伯子不衣冠而处。弟子日:‘夫子何为见此人乎?’日:‘其质美而无文,吾欲说而文之。’”[12]

伍子即伍子胥,春秋时吴国的大夫。据《史记·伍子胥列传》记载,伍子胥因为劝谏吴王拒绝越国求和,并停止伐齐,而被吴王渐被疏远,最后被吴王赐杀。

比干,商朝人,商纣王之叔。《史记·宋微子世家》记载“王子比干者,亦纣之亲戚也。见箕子谏不听而为奴,则曰:‘君有过而不以死争,则百姓何辜!’乃直言谏纣。纣怒曰:‘吾闻圣人之心有七窍,信有诸乎?’乃遂杀王子比干,刳视其心。”[13]在概述完这四个历史故事以及传说以后,诗人咏叹道“与前世而皆然兮,吾又何怨乎今之人”。诗人通过简短的语句概述了以往的故事事件,更将古人之蒙冤与今人之蒙冤两相对比,借古讽今,为诗歌增添了历史的纵深感,使得抒情人的情感抒发渲染上浓重的历史底蕴。此外,前文的概述与后文的议论相结合,在节奏上一急一缓,一弛一松,互相协调,既让读者不至于因过快的节奏而产生审美疲劳,也不会因节奏太慢而心生烦闷。

再者,停顿。一般而言,停顿包括在故事时间显然不移动的情况下出现的所有叙述和描写。而在抒情诗中,停顿主要表现为描写性停顿。“即在对某一对象进行大量描述的时候,焦点集中在描写的对象上,在这一描写的过程中,并未出现抒情人介入其中的时间流动。”[14]这种叙事方式在《九章》中也有出现。例如《涉江》一诗中,抒情人在叙述自己进入溆浦以后,便对自己所见之景进行了一番描写:“深林杳以冥冥兮,猿狖之所居。山峻高以蔽日兮,下幽晦以多雨。霰雪纷其无垠兮,云霏霏而承宇。”抒情人以一种客观视角描绘了自己的眼前之景,需要注意的是,抒情人此时并没有置身于景中,而且抒情人所描写的景物也以静态方式呈现,没有显示出任何时间流动的迹象,故而属于典型的描写性停顿。而通过这样一种描写式停顿,诗歌的叙事节奏得以舒缓下来,给读者以休息的契机。同时,景物描写也为抒情人接下来的情感抒发创设了情境,渲染了氛围。幽暗昏晦的深林,凄清寒冷的雨雪,与抒情人心中那愁苦哀伤的生命体验相互映衬,以悲景衬哀情,越发令人感动。同样的叙述方式在《橘颂》中也有出现,抒情人以旁观者的身份,对橘树的外形展开了静态性描写,从而为下文展开议论预设铺垫。“绿叶素荣,纷其可喜兮。曾枝剡棘,圆果抟兮。青黄杂糅,文章烂兮。精色内白,类任道兮。纷缊宜修,姱而不丑兮。”

最后,延缓,又称减缓,类似于电影摄影中的慢镜头,“它将某些重要的场景或人物的某些行动以比正常的运动速度更慢的速度展现出来。”[6]145相较于叙事文本而言,抒情文本虽然在篇幅上受限较多,但“抒情人仍然可以在极为短暂的时间过程中,以与时间不成比例的篇幅叙说引起抒情人刻骨铭心的情感与事端,从而在极为有限的时间中表现出叙说与情感表达的延缓。”[14]在《九章》中,这一情况也并不罕见。以《悲回风》为例。在诗歌的第三节中,诗人登山远望,看见静默渺远的道路,自己陷入到无边的愁思之中。

愁郁郁之无快兮,居戚戚而不可解。

心鞿羁而不开兮,气缭转而自缔。

穆眇眇之无垠兮,莽芒芒之无仪。

声有隐而相感兮,物有纯而不可为。

邈蔓蔓之不可量兮,缥绵绵之不可纡。

愁悄悄之常悲兮,翩冥冥之不可娱。

凌大波而流风兮,讬彭咸之所居。

诗人满腔愁绪,郁结不散,内心闷闷不乐。在这一节中,诗人运用大量叠词来形容自己内心的愁苦与迷惘,并且还一一形成对仗,前后句相对,每两句在句式上又一重复,从而形成一种拖沓往复的语言效果。而通过这样一种延缓式的表达,诗人的愁苦之浓、忧思之深、迷惘之重也生动地展示在读者的面前。

此外,除却上文所提及的加速叙事与减速叙事,在叙事文本其实还存在另一种时长类型——场景。在场景中,故事时间的跨度和文本时间跨度大体上是相当的,而最常见的场景便是对话。值得留意的是,在《九章·惜诵》中,诗人也和厉神进行了一次对话。

吾使厉神占之兮,曰:“有志极而无旁”。

“终危独以离异兮?”曰:“君可思而不可恃。

故众口其铄金兮,初若是而逢殆。

惩于羹而吹齑兮,何不变此志也?

欲释阶而登天兮,犹有曩之态也。

众骇遽以离心兮,又何以为此伴也?

同极而异路兮,又何以为此援也?

晋申生之孝子兮,父信谗而不好。

行婞直而不豫兮,鲧功用而不就。

厉神,即占卜的巫师,诗人请其为自己占卜,以寻求自己的出路,而厉神则劝告诗人不如随波逐流,以免再受伤害。这一段对话出现在诗中的第四节,在前一节中诗人陈述了自己因小人的诬告而被君王疏远时的愁苦心境。诗歌至此加入这段对话,一则使得压抑的气氛稍稍缓解,二则也能为第五节中的自我明志做铺垫。面对厉神的劝告,诗人思索再三,最终还是选择留在君王的身边,并且“矫兹媚以私处兮,愿曾思而远身。”虽然选择留下,但诗人却并不是要与小人奸佞同流合污,而是要继续保持自己高尚的品德,遗世独立。由此,一个伟大的爱国诗人的形象跃然于纸上,令人动容。

三、从频率看《九章》中的叙事方式:多重叙述

所谓“频率”,即指“一个事件在实际发生的故事中出现的次数与该事件在文本中叙述(或提及)的次数之间的关系。”[6]故而,按照故事中事件有无重复以及叙事文本中话语有无重复的对应情况,可以将频率分成三种基本形式:单一叙述、概括叙述、多重叙述。谭君强先生曾言“在抒情诗歌的叙述频率中,最值得注意的是多重叙述,即一个事件只发生一次而在文本中被多次描述,这就是重复。”[14]之所以如此,一则是因为,相较于叙事文本而言,抒情诗歌,尤其是后来的绝句、律诗,在篇幅上往往比较短小,为了尽可能地保证内容的充实、完整、全面,诗人往往力求以精炼的笔法来诗歌创作,因此,也就造成在抒情诗歌中,重复的现象往往比较少见。二则受“诗缘情”观念的影响,诗歌一直被诗人视为表达内心情感的文字媒介。有时情感的抒发表达并不是一蹴而就的,它需要通过来回地波动,反复地呻吟以增强其感染人心的力度。由此,诗歌中的重复叙述往往与其情感抒发密切相关。故而注重对诗歌中重复现象的解析,不仅有利于我们理解诗歌的抒情艺术,更有利于我们认识抒情与叙事两者之间的有机联系。

可喜的是,就篇幅而言,由于《九章》的创作时代较早,此时诗歌的发展尚处于初步阶段,体式、篇幅等尚未定型,故而除《橘颂》外,《九章》中其余八篇的篇幅相对都较长,这便为重复叙述提供了充足的文本空间。此外,抒情人强烈的自我抒情需要也为《九章》中重复叙述的出现提供了机遇。而通过这些重复叙事,抒情人的情感抒发也取得了不错的效果。

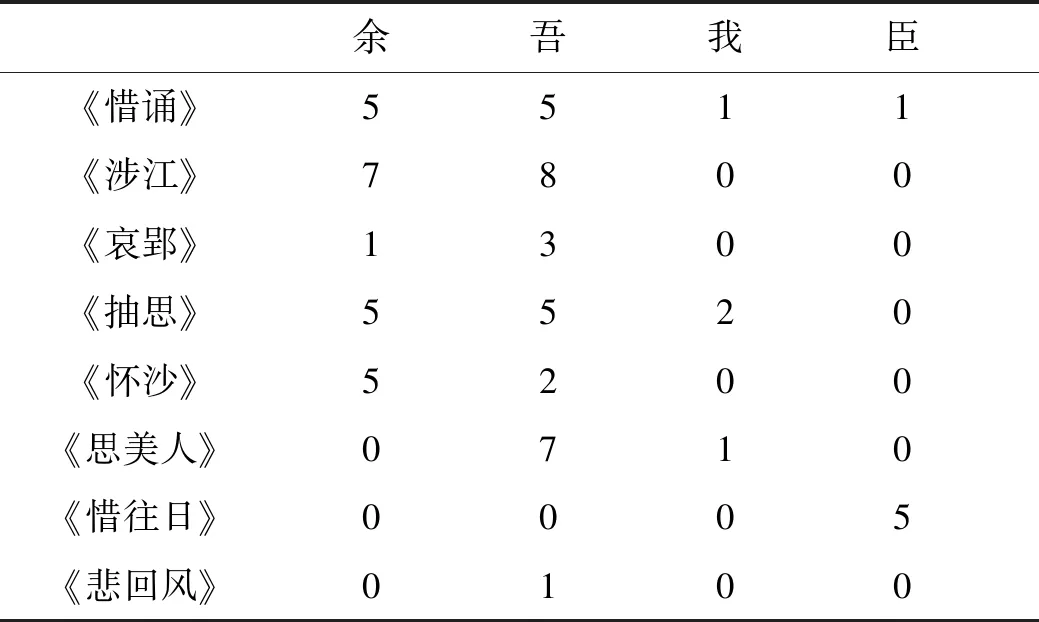

首先,单纯的话语重复。在《九章》之中,我们所能见到的重复最为明显的话语词莫过于第一人称代词,诸如余、我、吾等。笔者对此进行了统计,结果如表1所示。

表1

根据上表可知,在《九章》中,除《橘颂》一篇外,其余八篇中都出现了第一人称代词。在其中的七篇里,第一人称代词还曾重复出现。重复出现的第一人称,不仅强化了诗歌中抒情主人公的主体存在,凸显了第一人称叙述在《九章》中的重要地位,而且,大量第一人称代词接连出现,也使得诗歌在抒情言志上愈显亲切、自然、真实。诗歌的所有内容通过抒情人“我”传达给读者,读者阅读文本时,仿佛在同抒情人进行直接的对话,在聆听抒情人的内心感受,这样一种对话氛围使得读者更加容易被抒情人的情绪所感染和打动,从而强化文本的情感力量。

其次,事件的重复。与叙事文本相比,抒情诗歌在故事性上的确存在不足,然而这并不等于在抒情诗歌中就不存在着事件。班固在《汉书·艺文志》中曾言:“自孝武乐府而采歌谣,于是有代赵之讴,秦楚之风,皆感于哀乐,缘事而发,亦可以观风俗,知薄厚云。”[15]事件的发生,刺激着诗人的心灵,诗人产生情感上的波动,形诸笔咏,从而产生了一篇篇动人的诗作。由此可见,诗人的情感抒发是与事件紧密相关的。具体就《九章》而言,朱熹曾云:“屈原既放,思君念国,随事感触,辄形于声。后人辑之,得其九章,合为一卷,非必出于一时也。”[16]而通过文本细读,我们可以发现在《九章》中不仅存在事件,而且有些事件还被抒情人反复地吟咏。

以《惜诵》为例,在这一篇章中,抒情人对自己的悲惨遭遇进行了诉说,并且其反复提到自己对君王的忠心以及由此招致而来的小人的迫害。“谒忠诚以事君兮,反离群而赘肬。”“吾谊先君而后身兮,羌众人之所仇。”“专惟君而无他兮,又众兆之所雠。”同时,抒情人对自己有苦不能诉,有冤无法伸的真实处境也加以反复陈诉。“情沉抑而不达兮,又蔽而莫之白。心郁邑而不达兮,又莫察余之中情。固烦言不可结而诒兮,愿陈志而无路。退静默而莫余知兮,进号呼又莫吾闻。”而在《抽思》中,抒情人同样对这一情况进行了反复的申诉。“兹历情以陈辞兮,荪详聋而不闻。”“憍吾以其美好兮,敖朕辞而不听。”“道卓远而日忘兮,原自申而不得。”

此外,诗人不仅在同一诗篇中重叙同一事件,在《九章》的不同诗篇中,也曾对同一事件进行叙述、吟咏。例如:在叙述君臣离心时,诗人不仅在《抽思》中陈泣“憍吾以其美好兮,览余以其修姱。与余言而不信兮,盖为余而造怒。”也在《惜往日》中哭诉“君含怒而待臣兮,不清澄其然否。蔽晦君之聪明兮,虚惑误又以欺。弗参验以考实兮,远迁臣而弗思。信谗谀之溷浊兮,盛气志而过之。何贞臣之无罪兮,被离谤而见尤。”再如关于自己遭受奸人中伤污蔑一事,诗人不仅在《惜诵》反复提及,在其他诗篇中也有所交代。

忠湛湛而愿进兮,妒被离而鄣之。(《哀郢》)

固切人之不媚兮,众果以我为患。(《抽思》)

心纯庬而不泄兮,遭谗人而嫉之。(《惜往日》)

抒情人通过一次又一次地重述这些事件,既强调和凸显自己所遭遇的不幸及磨难,揭示出自己心中悲痛愁苦的成因,同时也衬托出自己的悲痛之深,伤心之重,引起读者的关注与怜悯,从而,获得心理宣泄和精神慰藉。通过这些重叙,诗人的悲壮形象也越发鲜明,令人感动,印象深刻。

注 释:

① 本文所选《九章》诗歌,都出自于王泗原先生的《楚辞校释》,以后不做一一注解。