《仪礼》“之”字研究

张晓翰

(华南师范大学 文学院,广州 510000)

一、整体分布情况

在古代汉语中,“之”字的使用频率极高,其意义、用法也十分复杂。《汉语大词典》中“之”下有20种具体用法,包括动词、代词、助词、介词和连词五类,一直以来深受学界关注和讨论。

真正开始从语法角度研究“之”字,始于马建忠的《马氏文通》。“‘之’字训为代字,训为动字,已详于前。训为介字,则不为义,故曰虚字。”[1]马建忠认为有代词、动词和介词的用法。王力《古汉语字典》中认为“之”字只有动词、人称代词、指示代词和介词4种,即动词、代词、介词3类用法。

本文以先秦典籍《仪礼》作为研究对象,用中华书局2012年出版的《仪礼》[2]为研究版本,采用穷尽性调查的方法,对《仪礼》一书中1 005个“之”字进行整理分析,将其分类,统计用法,并从“之”字的语法分布和常见搭配等角度进行分析。

《仪礼》本名《礼》,是中国最早记载“礼”的文献。其涉及面广,内容丰富,涵盖古代成人礼、婚礼、葬礼等社会生活的方方面面。既是研究春秋时期的中原地区社会的重要典籍,也是集中展示书面语言特点的重要语料,包含了大量丰富的上古词汇和具体用法,是词汇学、语法学、文献学学家的重要研究对象。

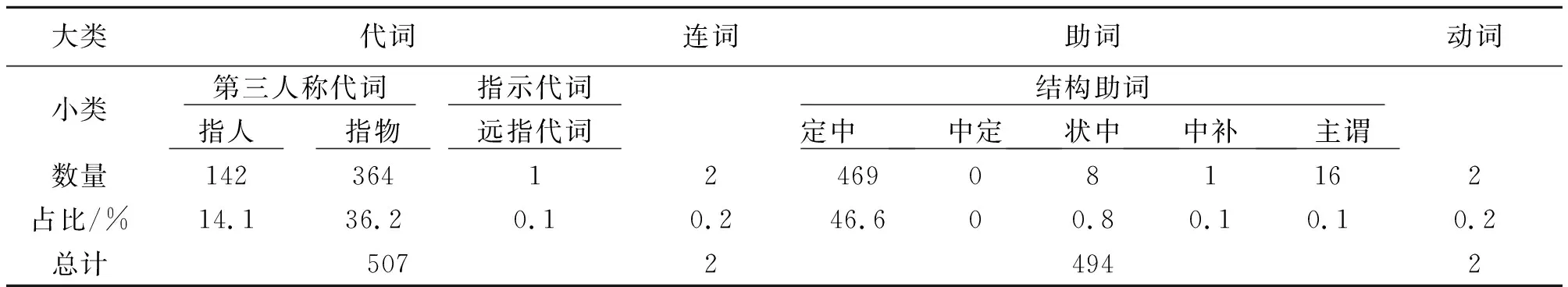

通过研究发现,“之”字在《仪礼》中共有4种用法,分别是动词、代词、助词和连词。其中代词的用法主要用于作第三人称代词和指示代词之远指代词两种;助词的用法主要为结构助词,下又可按照前后成分的不同细分为5小种。按照该框架,《仪礼》中1 005个“之”字分布情况如表1:

表1 “之”字整体分布情况

如表1所示,《仪礼》中“之”字的分布情况体现了三个特点。第一,主要分布在代词和助词两种,用于连词和用于动词的“之”字占比很少,反映了“之”字用法到战国时期的演变情况,尤其是动词用法的部分残留;第二,代词的用法多为第三人称代词使用,其中又以指物的第三人称代词居多,这与《仪礼》作为一本古代礼仪“范式”“说明书”的实际用途相符合;第三,助词的用法集中在结构助词中的定中结构,主要用以表示领属关系。

下面,将从代词、助词两个板块对《礼仪》中“之”进行分析,举例阐明其具体用法。

二、代词“之”的使用情况

在《仪礼》中,用作代词的“之”共有507个,占总数的50.45%,主要作宾语。其中作第三人称代词的“之”占主体,共506个,指示代词的“之”只有1个。

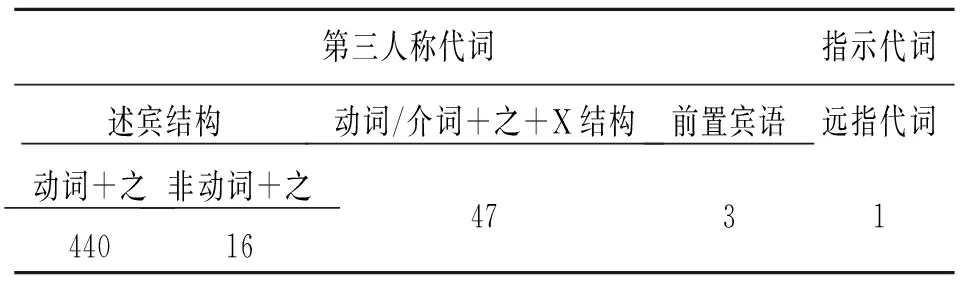

从代词指代对象来看,第三人称代词的“之”指物占多数,指人占少数;从语法结构来看,第三人称代词的“之”根据其前后结构的不同,又可以进一步分成述宾结构、动宾结构、前置宾语3种。具体分布情况如表2所示:

表2 代词“之”字分布情况

张玉金在《古代汉语语法学》中指出,“‘之’作为第三人称代词,在殷商时代已很常用。至西周时代仍然如此。”[3]经分析,《仪礼》中第三人称代词“之”的用法十分丰富,既可以指代人,翻译为“他”“她”“他们”等,也可以复指前面所出现的具体事物或抽象的概念。下面按照顺序逐一列举进行说明。

(一)第三人称代词之述宾结构

述宾结构的“之”多作句子中的宾语,代指前面出现过的人、事或物,又或者抽象的做法。按照“之”前面的词类来看,可进一步分成2种,即“动词+之”和“非动词+之”2种情况。

1.“动词+之”

首先是“动词+之”的情况,共有440例,占据了主体部分。

①女出于母左,父西面戒之,必有正焉。(《士昏礼第二》)

②上射降三等,下射少右,从之,中等。(《乡射礼第五》)

③下大夫韦弁,用束帛致之。(《聘礼第八》)

上述3个例子中的“之”均指代人,且多为动作的受事,比如是告诫礼仪的对象、跟从的对象、送礼品的对象。

⑤磬,阶间缩霤,北面鼓之。(《乡饮酒礼第四》)

⑥尸入,主人及宾皆辟位,出亦如之。(《士虞礼第十四》)

上述3个例子中的“之”,④⑤均指代具体的事物,如筮人拿着的策、被敲打的磬、右手拿着的矢,是具体的。

例子⑥所指代的事物并非具体的某个物件,而是指前文已经详细论述的一种行为方式或礼节仪式,其他人也按照前文所述照做。为了避免赘述,而用“亦如之”指代。这种“亦如之”“如之”的用法在《仪礼》中共有61例。

2.“非动词+之”

“非动词+之”的用例在《仪礼》中共有16例。

在“之”字充当宾语,明确指代前文出现过的人、事、物,而句中又缺乏动词充当谓语时,“之”字前面的名词、形容词等词可以活用为动词作谓语,构成述宾结构。理论上可以有“名词+之”“形容词+之”“数词+之”等情况,但《仪礼》中16例均为“名词+之”的情况。

①冠而字之,敬其名也。(《士冠礼第一》)

②宾以几辟,北面设于坐,左之,西阶上答拜。(《士昏礼第二》)

③醯酱二豆,菹醢四豆,兼巾之,黍稷四敦,皆盖。(《士昏礼第二》)

“字之”“左之”“巾之”,这3个“名词+之”的结构均在句中担任述宾结构,名词均活用为动词,构成了《仪礼》中“非动词+之”的用例。这种活用并非由意义决定,而是由实词所处的语法位置决定。可以说,在结构“X+之”中,如果“之”是复指前面出现过的人、事、物,充当句子的宾语,则处于“X”位置的实词都应该活用为动词。“非动词+之”是使非动词活用为动词的重要条件之一。

(二)第三人称代词之“动词/介词+之+X”

按照“之”字后所接的成分差异,可以从“动词+之”的结构中划分一块出来专门讨论分析。“X”可以是动词,也可以是名词、数词,还可以是介宾结构。同时,“之”字前也不仅仅是动词,也可以由介词担任。这样的结构在《仪礼》中总共有47例。其分布详见表3:

表3 “动词/介词+之+X”结构分布

下面列举《仪礼》中的例子逐一阐释“动词/介词+之+X”结构的使用情况。

1.“动词+之+名词”

首先是“动词+之+名词”的结构。结构中的“之”和“名词”都是“动词”的宾语,即双宾语。《仪礼》中共出现6例,包括2个重复文例。如:

①若君赐之爵,则下席,再拜稽首,受爵,升席祭,卒爵而俟,君卒爵,然后授虚爵。(《士相见礼第三》)

②上介韦弁以受,如宾礼。傧之两马束锦。(《聘礼第八》)

③傧之乘马束锦。(《聘礼第八》)

④侯氏与之让升。(《觐礼第十》)

⑤侯氏再拜稽首,傧之束帛、乘马。(《觐礼第十》)

5个例子中,其中例句③出现两次。这些例子能够带双宾语的原因,来源于其动词“赐”“与”“傧”的特点和相似性。

“赐”和“与”的具体用法十分相似。甲骨文中没有“赐”,是由“易”表示赏赐之义,是西周时期专门为此义造的字,到春秋战国时期已广泛运用。《论语》中记载有“民到于今受其赐”。“与”字本义表示赏赐,《说文解字》记载“赐予也”,这种用法常见于先秦时期,《左传·僖公二十三年》中有“乞食于野人,野人与之块”。因此“赐”和“与”均可以带双宾语,“之”表赏赐的对象,“之”字后面的宾语表示赏赐的物品。

“傧”的语义和用法略有区别。“傧”,《说文解字》记载“导也”,指引导、接引的意思。“傧”后既可以单纯指人,意思为迎接某人,如“王命诸侯,则傧”(《周礼·春官》)、“傧之如初”(《仪礼·聘礼第八》);也可以在“之”字后附上具体物件,构成“双宾语”的结构。这是因为古代礼制中迎接宾客时,常常需要携带与之地位相匹配的礼品。因此,虽然“傧”不直接表示赏赐、赠送义,但也可以带双宾语。

2.“动词+之+动词”

《仪礼》中“V+之+V”的结构共有7例。而这7例又可以根据第二个动词的主语不同进一步区分为两种。如:

①大夫从之降,立于宾南。(《乡射礼第五》)

②司正以降自西阶,宾从之降,遂立于阶西,东面。(《乡射礼第五》)

③司射先降,搢扑,反位。大夫从之降。(《大射仪第七》)

④旅占,卒,进告于命筮者与主人:“占之曰从。”(《士丧礼第十二》)

第一种“之”字,其前后两个谓语动词的主语一致,即连动式,共有4例。其中①至③的例子均是“从之降”,即某人跟着某人从某处下台阶的意思,“从”与“降”的主语一致;④的两个动作“占”与“曰”的主语也一致,此为一种。

⑤君命之食然后食。(《士相见礼第三》)

⑥宾粟阶升,不拜,命之成拜,阶上北面再拜稽首。(《公食大夫礼第九》

⑦君升即位,众主人复位,卒涂,主人出,君命之反奠。(《士丧礼第十二》)

第二种是兼语式,共3例,如例句⑤到⑦。“之”字前面的动词是由句子的主语发出,“之”在此处同时充当前一个动词的宾语和后一个动词的主语,即“兼语”。

3.“动词+之+数词”

“动词+之+数词”在《仪礼》中占比不多,共3例。“之”代指动作的对象,“数词”表示动作的次数,该结构主要用于强调仪式中某个动作的次数要求。

①乏参侯道,居侯党之一,西五步。(《乡射礼第五》)

②宗人东面取巾,振之三,南面授尸。(《特牲馈食礼第十五》)

③卒盥,坐奠箪,取巾,兴,振之三,以授尸,坐取箪,兴,以受尸巾。(《少牢馈食礼第十六》)

4.“动词+之+介宾结构”

在“动词+之+介宾”中,“之”字是动作实施对象,介宾结构作补语,补充说明动作发生相关的地点、方式或要求。在《仪礼》中共有21例。如:

①下大夫相见以雁,饰之以布,维之以索,如执雉。上大夫相见以羔,饰之以布,四维之,结于面。(《士相见礼第三》)

②大夫之矢,则兼束之以茅,上握焉。(《乡射礼第五》)

③若不亲食,使大夫各以其爵、朝服致之以侑币。(《聘礼第八》)

④宾即馆,讶将公命,又见之以其挚。(《聘礼第八》)

⑤主人献之于西阶上。(《乡饮酒礼第四》)

⑥则公迎之于大门内,揖让升。(《燕礼第六》)

例子①②指动作使用的物件,③④指动作伴随的物件,⑤⑥指动作发生的地点。结构中的介词主要用“以”和“于”。通过“动词+之+介宾”结构,能够使句子表达的含义更加丰富、准确,从而使礼仪中的各种规章制度得以流传。

5.“介词+之+动(宾)”

“介词+之+动”的结构在《仪礼》中共有9例。其中7例中,介词多由“为”担任,“之”字往往指代人,可以翻译成“为某人做某事”。如:

①大师则为之洗。(《乡饮酒礼第四》)

②大夫若不见,君使大夫各以其爵为之受,如主人受币礼,不拜。(《聘礼第八》)

③大夫不敢辞,君初为之辞矣。(《聘礼第八》)

另外2例较为特殊,列于下:

④宾觯以之主人。(《乡射礼第五》)

⑤执散爵者酌以之公,命所赐。(《乡射礼第五》)

④⑤中的“以之主人”“以之公”的用法,语法结构为“以+之+名词”。这个名词在句中充当句子的宾语,那么“之”在结构上应该做动词。然而“之”字前面有一个介词“以”,那么“之”应该就是“以”的宾语。一个“之”字不能既充当宾语又充当动词。

所以,这里应该理解为宾语后置的情况,“之”是“以”的宾语,“以之”结构被后置到动词之后,句子的动词在前面。因此,④中的“觯”是名词活用为动词,句子结构可以还原成“宾以之觯主人”,句子⑤可以还原成“执散爵者以之酌公,命所赐”。

(三)第三人称代词之前置宾语

1.否定句中代词宾语前置式

在否定句中,指示代词作宾语时前置的现象,先秦时期已很常见,如“吾斯之未能信”(《论语·公冶长》)。《仪礼》中“之”在否定句中做指示代词前置的例子有1例。

①孔子曰:“吾未之闻也,冠而敝之可也。”(《士冠礼第一》)

上述例子中的“之”,是宾语前置的结果,正常语法顺序应该是“吾未闻之也”。通观整篇《仪礼》,只有这一个例子,而且是引自孔子,可能是来自孔子弟子记录的。此外,“未之闻也”作为是一个常见于先秦典籍的结构搭配,如“失其身而能事其亲者,吾未之闻也”(《孟子》)。

2.疑问代词宾语前置式

疑问代词作宾语时需要前置的情况,在先秦时期也很常见,疑问代词“之”需提前到动词之前。这在《仪礼》中共出现2例。

①古者五十而后爵,何大夫冠礼之有。(《士冠礼第一》)

②宾吊者升自西阶,曰:“如之何?”(《既夕礼第十三》)

句中的“之”分别提前到动词“有”和动词“何”之前。

(四)第三人称代词之远指代词

在代词用法中,“之”用于第三人称代词居多,用于指示代词较少。《仪礼》中只找到1例是“之”字在句中充当定语,作远指代词的情况。

①侯氏坐取圭,升致命。王受之玉。(《觐礼第十》)

句子可以翻译成“于是诸侯坐着拿起圭,上堂向天子致奉命而来之意。天子亲自接受诸侯呈上的圭。”分析得知,“王受之玉”是“主谓定宾”结构,“之玉”是定中结构,“之”字作定语,特指诸侯奉上的圭。

三、助词“之”的使用情况

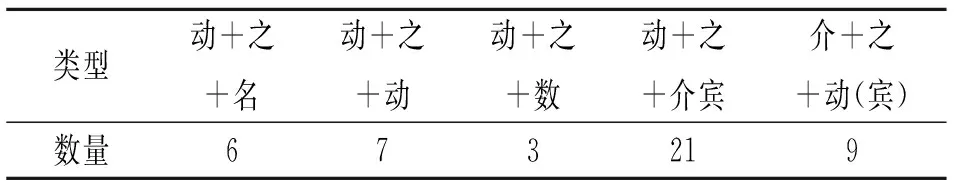

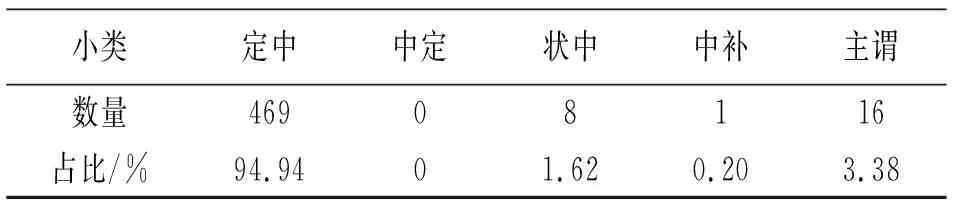

《仪礼》中“之”字用作助词的情况非常多,有494例,占总数49.15%。根据“之”字前后衔接的结构和成分差异,可以分为5种不同情况,分别是在定语和中心语之间、中心语和后置定语之间、状语和中心语之间、谓语中心语和补语之间以及主语和谓语之间。其中“中心语+之+定语”的结构在《仪礼》中未能找到实际用例。根据《仪礼》中“之”字作结构助词的具体用例,分布如表4:

表4 “之”字作结构助词分布情况

(一)“定语+之+中心语”

“定语+之+中心语”的结构是“之”在《仪礼》中做结构助词的主要用法,共有469例,表示领属关系,翻译成“的”。

这种结构既可以表达具体的地点,如“房户之间”“庙门之外”,也可以表示具体的礼仪或仪式,如“求日之仪”“一献之礼”,也可以用以表示事物的领属关系,如“先妣之嗣”“父母之命”“某之子”。下面列出部分例子。

①厥明夕,为期于庙门之外。(《士冠礼第一》)

②尊于房户之东,无玄酒,篚在南,实四爵合卺。(《士昏礼第二》)

③宅者在邦,则曰“市井之臣。”在野,则曰“草茅之臣”,庶人则曰“刺草之臣”。他国之人则曰“外臣”。(《士相见礼第三》)

④主人之弓矢,在东序东。(《乡射礼第五》)

⑤若射,则大射正为司射,如乡射之礼。(《燕礼第六》)

上述例子中的“之”,均用作结构助词,可以翻译成“的”。其中①②指具体的地点和方位,③指人与人之间的社会关系,④指事物的领属和所有权,⑤指称某种特定的礼仪。

可以说,“之”这种“定语+之+中心语”的结构,可以让有限的事物有了无限的组合,极大丰富了先秦汉语的表达能力和描述精度。

(二)“状语+之+中心语”

“之”字也可以放在状语和中心语之间,表示修饰限制关系。这样的用法在《仪礼》中共有5例,举部分例子如下:

①三加,曰:“以岁之正,以月之令,咸加尔服。兄弟具在,以成厥德。黄耇无疆,受天之庆。”(《士冠礼第一》)

②醴辞曰:“甘醴惟厚,嘉荐令芳。拜受祭之,以定尔祥。承天之休,寿考不忘。”(《士冠礼第一》)

③再醮,曰:“旨酒既湑,嘉荐伊脯。乃申尔服,礼仪有序。祭此嘉爵,承天之祜。”三醮,曰:“旨酒令芳,笾豆有楚。咸加尔服,肴升折俎。承天之庆,受福无疆。”(《士冠礼第一》)

上述例子中,①②③中的“之”字后的“正”“令”“庆”“休”“祜”均用作谓语,其中“正”“令”和“休”表示“善、美”,“庆”表示“赏赐”,“祜”表示“福”,均“之”字前修饰的对象。

(三)“谓语中心语+之+补语”

用于“谓语中心语+之+补语”的“之”较为少见,表示补充关系,可以灵活翻译为“得”“这么”“这样”,在《仪礼》中仅1例。

①主人对曰“某以得为外昏姻之数,某之子未得濯溉于祭祀,是以未敢见。(《士昏礼第二》)

例①中的“数”通“速”,表示某事进行速度较快,持续时间较短义。“某以得为外昏姻之数”意思为“某人得以与尊府骤然通婚,其时尚短”。因此在“外昏姻之数”中,“外昏姻”是谓语中心语,“数”是补语补充前面。

(四)“主语+之+谓语”

“主之谓”的结构在先秦汉语中十分常见。对于“主之谓”中的“之”的性质判断,学界曾经有过讨论,如何乐士认为其是“顺承连词”[4]。张玉金则认为“主之谓”中的“之”属于结构助词,因为“主谓之间的‘之’改变了整个短语的结构性质”[5]。分析《仪礼》及其他先秦文献,“主之谓”的结构可以取消句子独立性,使分句担任更大句子的某一成分,如主语或宾语,丰富句子的表达;也可以做复合句中的分句,《仪礼》中共有16例这样的用法,分布情况详见表5:

表5 “主之谓”结构分布情况

1.担任句子的成分

①戒宾,曰:“某有子某,将加布于其首,愿吾子之教之也。”(《士冠礼第一》)

②戒宾,曰:“某犹愿吾子之终教之也。”(《士冠礼第一》)

③若有将食者,则俟君之食然后食。(《士相见礼第三》)

④聘享,夫人之聘享,问大夫,送宾,公皆再拜。(《聘礼第八》)

⑤公侯之有冠礼也,夏之末造也。(《士冠礼第一》)

⑥字辞曰“礼仪既备,令月吉日,昭告尔字。爰字孔嘉,髦士攸宜。宜之于假,永受保之,曰伯某甫。”(《士冠礼第一》)

⑦宾之受,如初礼。(《聘礼第八》)

⑧宾之乘车在大门外西方,北面立。(《公食大夫礼第九》)

⑨币之所及,皆劳,不释服。(《聘礼第八》)

⑩君之所为兄弟服,室老降一等。夫之所为兄弟服,妻降一等。(《丧服第十一》)

上述10个例句中,“主之谓”结构均担任句子的成分,或宾语或主语。

其中例①②③中“之”字结构作句子的宾语,例④⑤⑥⑦⑧⑨⑩中作句子的主语。

例①②中的“愿吾子之教之”“愿吾子之终教之”,第二个“之”均作代词指参加士冠礼的年轻人,第一个“之”位于主谓之间,“吾子教之”已经是完整的结构,但在句子中做“愿”的宾语,在更大结构中构成述宾结构,起到取消句子独立性的作用;例③中的“君之食”作“俟”的宾语,构成述宾结构;例④的“夫人之聘享”则作为整个句子的主语,表示问的内容;例⑤中的“公侯之有冠礼也”作整个句子的主语,翻译为“公侯有冠礼这件事,是在夏朝末期才开始的”;例⑥中“宜之于假”作主语,同时也是“永受保之”中“之”的复指对象;例⑦中的“宾之受”作句子的主语;例⑧中“宾之乘车”也是作句子的主语;例⑨和例⑩中组成了“之”字结构和“所”字结构同时出现,两个结构应该是可以相区分的,“所及”和“所为兄弟服”均是“所”字结构作谓语短语,与前面的主语和“之”仍然构成了“之”字结构。

2.担任复合句的分句

①主人对曰:“某子命某见,吾子有辱。请吾子之就家也,某将走见。”(《士昏礼第二》)

②今吾子辱,请吾子之就宫,某将走见。(《士昏礼第二》)

③主人对曰:“某子命某见,吾子有辱。请吾子之就家也,某将走见。”(《士相见礼第三》)

④主人曰:“某不敢为仪,固请吾子之就家也,某将走见。”(《士相见礼第三》)

上述例子均为《仪礼》中的对话,其中“之”字结构十分相似,均为“请吾子之就家”“请吾子之就宫”。在语法上,“之”字结构的句子动作主语是客人“吾子”,后个动作主语是主人“某”,两个句子的主语不一样,并且有单独的主谓宾结构。因此上述4个例子均为复句,是顺承关系的联合复句。

小结

本文通过穷尽性调查的方式,将《仪礼》中1 005个“之”进行了调查整理,分别罗列了代词、助词、连词和动词的不同用法,并从语法结构和搭配的角度进行分析,展示在战国时期“之”的具体用法和特点。

通过上述分析可知,《仪礼》时代“之”字用法主要集中在代词和助词,重点是第三人称代词和定中结构的结构助词。其他的用法,如连词、动词以及代词中的远指代词和结构助词中的其他用法也存在,但占比较小。这是符合“之”字语法的演变规律的。