精神型领导对员工工作投入的影响

张世军 王华强

【摘要】基于认知与情感视角, 探讨精神型领导对员工工作投入的影响。 通过两阶段问卷调查方法, 检验精神型领导与下属工作投入的关系以及两者之间的中介机制, 结果表明:精神型领导显著正向影响员工的工作投入; 内部人身份认知和正性情感分别对精神型领导与员工工作投入的关系起部分中介作用。 该研究结论对提高领导的有效性及促进员工的工作投入有积极意义。

【关键词】精神型领导;工作投入;内部人身份认知;正性情感

【中图分类号】C939 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2020)20-0096-7

一、引言

当前, 全球经济持续动荡, 企业生存压力不断增大, 员工面临工作超载、大量裁员等问题, 这使得个体的职场环境充满着压力和不确定性。 为了帮助员工缓解工作压力, 很多管理者尝试从精神层面去激发员工的工作价值感和意义感以减轻员工内心的焦虑。 同时, 越来越多的员工并非仅把职场当作获取物质报酬的场所, 更多的人希望把工作视为有意义的、值得奉献的事业追求, 因而更重视精神性需求的满足。 职场精神性强调的是“灵魂层的动力”, 它是一种超越自我的精神动力, 反映了员工对“工作及组织对我意味着什么?”等价值命题的深度思考。 近年来, 职场精神性因其给个人和组织带来的积极意义, 已成为组织行为学领域的研究热点之一[1] 。 已有研究表明, 职场的精神性不仅会提升员工的组织承诺、工作满意度, 还能够促使员工在工作中变得更具灵活性和创造性[2] 。 因此, 员工的精神性需求也越发引起管理者的重视[3] 。

相较于传统领导理论中以利益互惠为假设的领导理论模型, 精神型领导(Spiritual Leadership)是一种以价值观和精神性为中心的领导理论[4] 。 该理论将生命意义感、精神性满足及领导力联系在一起, 认为有效的领导方式应该是通过满足下属对生命意义感、精神性存在等方面的需求以达到管理的目的[5] 。 综观目前领导学领域的研究, 对精神型领导的有效性及职场影响效应的研究仍然匮乏[6] , 尤其是精神型领导如何影响员工的工作状态, 仍然是一个有待研究的问题。

近年来, 工作投入作为积极心理学的一个重要内容, 因其对个人绩效和职业成长的积极作用而获得了学者们越来越多的关注[7] 。 虽然学者们对工作投入的定义不尽相同, 但对其核心内涵基本上观点一致, 即认为工作投入是个体在工作时的一种情感激活状态, 具体特征表现为专注、活力和奉献[8] 。 目前, 学者们对工作投入影响因素的研究主要归类为环境因素和个人因素两个相对独立的层面[9] 。 事实上, 由于领导在组织中的重要作用, 领导因素已成为影响员工工作投入的重要情境因素, 因此, 学者们尤其关注其对员工工作投入带来的影响。 已有研究证实了辱虐管理[10] 、服务型领导[11] 、真实型领导[12] 等领导方式会显著影响员工的工作投入。 然而意外的是, 随着领导理论的发展和组织环境的巨大变化, 大多数学者对于组织中的精神型领导风格对员工工作状态的影响并没有给予充分关注。 因此, 在当前背景下, 十分有必要探讨精神型领导与员工工作投入的关系, 充分揭示其内在影响机制。

基于精神型领导的因果模型[5] , 精神型领导者通过愿景和信念的激励, 使下属产生成员身份感和使命感而获得精神性满足, 并最终产生对组织有益的工作结果。 因此, 可以推断, 精神型领导与下属的积极工作状态之间存在较强的因果关联。 研究表明, 个体的认知和情感是预测工作投入的重要变量[13] , 而领导可以通过影响下属的认知和情感来影响下属的工作行为、工作状态等职场结果[14] 。 因此, 本研究基于认知与情感的整合视角, 以内部人身份认知和正性情感为影响中介, 探讨精神型领导对员工工作投入的影响机制。 本研究中精神型领导与员工工作投入的关系模型如图所示:

二、研究假设

1. 精神型领导与员工工作投入。 精神型领导的概念由Fry等[15] 提出, 它植根于一个内在的动机模型, 该模型包含“愿景”“希望/信仰”和“利他之爱”三个维度, 以描绘一种有效的领导方式。 该领导方式是一种以领导者自身的价值观、态度和行为来影响下属的积极领导风格。

精神型领导会促进员工工作投入。 首先, 员工对组织愿景的认同会促进其工作投入。 基于目标导向行为理论(Theory of Goal-Oriented Behaviour), 清晰且明确的目标会激发个体强烈的行为动机和积极的心态[16] 。 精神型领导会给下属树立十分明确且充满激情的目标, 员工受目标的驱动会热情、专注地投入工作[17] 。 其次, 精神型领导对自己和组织的未来充满希望和信心, 且会鼓励下属遇到困难要振作精神, 这种鼓舞和信心的传递给予下属工作动力和心灵力量。 因此, 精神型领导的信念或希望会激发下属的工作热情和工作投入。 最后, 精神型领导的利他之爱会促进员工的工作投入。 精神型领导常常对下属进行关怀, 上级领导的这种精神关怀不但会提升上下级关系质量, 而且会让员工感觉到个人的价值及受到尊重[5] 。 因此, 精神型领导的利他之爱会激发下属对工作的奉献精神和责任感[17] , 进而会促进员工的工作投入。 研究表明, 精神型領导会激发员工的工作热情, 对员工的工作行为和态度产生积极影响[18-20] 。 也有研究表明, 精神型领导能够显著预测员工的角色外绩效[20] 。 基于以上阐述, 本文提出以下假设:

H1:精神型领导正向影响员工的工作投入。

2. 内部人身份认知的中介作用。 内部人身份作为个体在组织中的一种可靠情感和心理状态, 表明个体在组织中受到的支持程度以及在组织中具有的威望或影响力。 已有研究结论表明, 在组织中获得的上级领导支持及上下级之间的互动质量与个体的内部人身份认知密切相关[21,22] 。 也有研究表明, 上级主管对下属的认可和信任会促进下属内部人身份认知的增加[21] 。 因此, 作为一种能使组织成员认同组织使命和内部成员身份的领导方式[5,17] , 精神型领导常常以自身的态度、行为及价值观对下属产生影响, 由此可以推断, 精神型领导对下属的内部人身份认知会产生积极、正向的影响。

首先, 学者的研究表明, 精神型领导会根据组织愿景来规划目标并清晰地描述给下属, 使员工明白在组织中工作的意义和价值, 而且会号召下属共同承担实现组织愿景的责任与使命[6] 。 因此, 接受使命召唤的下属会认识到在组织中工作的意义, 因而对组织愿景的认同会促使员工形成更高水平的内部人身份认知[17] 。

其次, 精神型领导常常表现出对实现组织愿景的信心及对组织未来的希望, 因此在带领下属实现组织目标的过程中, 领导对组织目标坚定不移的信念和对未来的希望, 可以大大地激发下属的士气和斗志, 使其愿意和领导一起为实现组织愿景而积极付出。 因此, 领导和员工会为实现组织目标一起奋斗, 在此工作氛围中, 员工会感知到自己是组织不可分割的一部分。

最后, 精神型领导给予下属的利他之爱也会强化下属的内部人身份认知。 一方面, 组织成员常常会得到精神型领导的关怀、亲近、扶助等, 这些关怀和帮助会使下属产生对组织和领导的认同感和归宿感[22] , 这意味着领导对下属的利他之爱会强化下属的内部人身份认知。 另一方面, 精神型领导给下属的关怀、帮助等利他行为必然会提高上下级互动质量。 事实上, 精神型领导与下属的高质量互动关系, 意味着领导对组织成员价值和能力的认可, 或是上级领导对下属工作表现的高度满意, 因此, 员工会对组织和领导产生积极的认知, 认为自己与组织利益密切相关, 从而产生内部人身份认知。

内部人身份认知一旦产生, 员工就会把这种积极的情感和状态转化成一种角色认知, 即员工在工作中会产生一种“主人翁”意识[17] , 从而把“主人翁”精神转化成工作中的责任和担当。 员工在工作中形成的热情、责任和投入, 可以从自我一致性理论得到解释, 该理论认为个体总是习惯于把自己的内在认知和外部行为在工作、学习和生活等方面保持一致, 这种认知与行为内外部保持一致的做法使得个体达成了和谐统一[23] 。 因此可以推断, 如果个体产生了内部人身份认知, 那么这种认知将使员工以“主人翁”的姿态投入工作中, 以实现组织目标作为投入工作的宗旨, 而积极主动且热情专注的投入工作正是员工扮演“主人翁”角色的具体表现。 屠兴勇等[24] 指出, 如果员工的内部人身份认知较强, 就会对组织产生强烈的归属感, 从而更乐意在工作中积极投入, 为组织主动付出。

基于以上论述, 本文提出如下假设:

H2:精神型领导显著正向影响员工的内部人身份认知。

H3:内部人身份认知在精神型领导与员工的工作投入之间起中介作用。

3. 正性情感的中介作用。 学者通常把情感划分为两个主要维度, 包括正性情感(Positive Affect)和消极情感(Negative Affect)[25] , 而每一个维度都包括许多具体的感觉, 如正性情感包括愉快、高兴、幸福等積极情绪或情感。 近年来, 相关学者的研究表现出了对工作场所“情感”的浓厚兴趣, 尤其是情感在领导过程中产生的作用。 已有研究结论表明, 职场中不同的领导风格会激发员工产生不同的情感体验, 从而导致产生不同的工作结果[26] 。

过去领导学领域的研究结论表明, 领导风格作为一种重要的组织情景因素, 会影响下属的积极或消极情感。 尤其是积极的领导风格, 会强化下属的正性情感[26] 。 本文认为, 精神型领导作为一种积极的领导风格, 会激发员工的正性情感。 首先, 精神型领导描述的令人向往的组织愿景有助于提升员工的工作意义感, 从而激发员工的正性情感。 其次, 精神型领导对组织未来发展的信心和希望, 不仅会向下属传递乐观精神, 还会赋予员工心灵力量, 从而产生积极情感。 最后, 精神型领导对员工的无私关爱和充分的精神关怀将激发员工的正性情感。 王明辉等[27] 认为, 精神型领导激励和影响员工往往是从精神层面进行的, 他们通常会为下属设置可以共同理解和接受的组织愿景, 下属也因此会感受到来自组织愿景的感召, 会从内心深处产生一种超越性的积极体验。 实证研究的结论也表明, 精神型领导对下属的幸福感[28] 、生活满意度[29] 与组织承诺[30] 等积极情感的提高有积极作用。

正性情感会促进员工的工作投入。 Bakker等[31] 从工作资源—要求模型的视角对影响个体工作投入的因素进行了总结, 认为可利用的个体资源和工作资源对工作投入具有正向影响。 其中, 个体资源包含一些个体特征变量如乐观、自我效能等, 而工作资源具体包括工作反馈、领导督导、工作自主性、团队氛围、社会支持等。 精神型领导对下属的精神性满足可以增强员工的归属感、工作意义感, 进而促进下属正性情感的产生[20] 。 同时, 正性情感扩展与建设理论为正性情感和工作投入之间的关系提供了很好的解释, 该理论认为正性情感能够建设个体的资源, 如心理资源、人际资源、智力资源和身体资源[32] , 而个体的正性情感建设形成的多种资源恰恰是员工工作投入所需要的资源。 因此, 上述解释表明个体的正性情感可以促进工作投入。

基于以上论述, 本文提出如下假设:

H4:精神型领导正向影响员工的正性情感。

H5:正性情感在精神型领导与员工的工作投入之间起中介作用。

三、研究方法

1. 调查过程与调查对象。 本研究主要采用现场问卷调查的方法采集数据。 在调查之前, 课题组成员与相关企业主管取得联系, 说明了调研的方式、时间及要求之后, 现场引导被试者完成问卷调查。 为避免出现较明显的同源误差问题, 选择两个不同时间点分开发放问卷, 两次问卷发放相隔2个月左右, 具体时间为2018年6月4日和2018年8月11日, 所有变量均由员工评价。 第一阶段, 采集被调查者的人口统计学变量、控制变量(年龄、性别、工龄、教育程度及与上级共事时间)、自变量(精神型领导)及中介变量(内部人身份认知和正性情感)。 第二阶段, 采集因变量(工作投入)。

采集的样本主要来自武汉、天津、荆州的3家企业, 涉及金融服务业、制造业及物流业。 两阶段共发放问卷1006份, 剔除无效问卷及第一阶段和第二阶段不能匹配的问卷, 最终获得302套两阶段有效问卷, 有效回收率为60.0%。 样本的结构性描述具体如表1所示。

2. 测量工具。 本研究采用精神型领导量表、内部人身份认知量表、正性情感量表及工作投入量表进行问卷调查, 这些量表得到了大量中国学者的反复使用和检验, 具有较好的信效度和适应性。 为了进一步确定上述量表内容的准确性及英文版量表和中文版量表内容的一致性, 本文根据Brislin[33] 的翻译和回译流程, 通过对英文量表的翻译和审核, 以实现题项内容的准确性和中英文量表的一致性。

(1)精神型领导。 采用Fry等[15] 编制的量表来测量下属对上级管理者的精神型领导感知, 包括17个题项, 问卷中的测量题项采用Likert 5点计分法, 举例题项如“对组织愿景的理解和承诺”。 在本研究中, 该量表的内部一致性系数Cronbach α系数为0.812。

(2)内部人身份认知。 本研究采用Stamper和Masterson[34] 的内部人身份认知量表, 一共包括六个题项, 如“我的组织使我感觉到我是属于这个组织的”等, 此量表的Cronbach α系数为0.847。

(3)正性情感。 本研究选取了Watson等[35] 情感问卷(PANAS)的一部分, 即正性情感部分, 由10个积极情绪词汇构成, 主要评判过去一个月内员工在工作中情绪出现的频率。 考虑到被试打分易出现趋中的情况, 该变量采用4级反应量表, 其中“1-根本没有”“2-较弱”“3-较强烈”“4-强烈”。 本研究中该量表的Cronbach α系数为0.803。 举例词汇如“自豪的”“备受鼓舞的”。

(4)工作投入。 本研究采用Schaufeli等[36] 在过去量表的基础上开发的简化量表, 共有9个题项, 举例题项如“在工作中我充满活力”等。 问卷中的测量题项采用Likert 5点计分法, 本研究中该量表的Cronbach α系数为0.906。

以往学者通常把年龄、性别、工作年龄、教育程度及与上级共事时间设置为控制变量[6,11] , 为了更好地探讨各变量之间的关系, 本文也对上述变量予以控制。

四、数据分析与结果

1. 变量的同源方法偏差分析。 本研究中所有变量的测量均由同一对象来完成, 尽管采用了匿名、分阶段采集数据等方法, 但仍有可能产生同源偏差问题, 所以本研究采用Harman的单因素方法检验同源方法偏差[37] 。 首先, 构建一个包括本模型所有变量题项的因子; 其次, 对所有题项进行探索性因子分析, 发现未旋转的最大因子解释方差变异比例为15.9%, 不足所有因子解释方差变异比例63.2%的一半, 因此, 单一因子没有解释大部分变异量, 这也就表明, 采集的数据不存在严重的同源誤差。

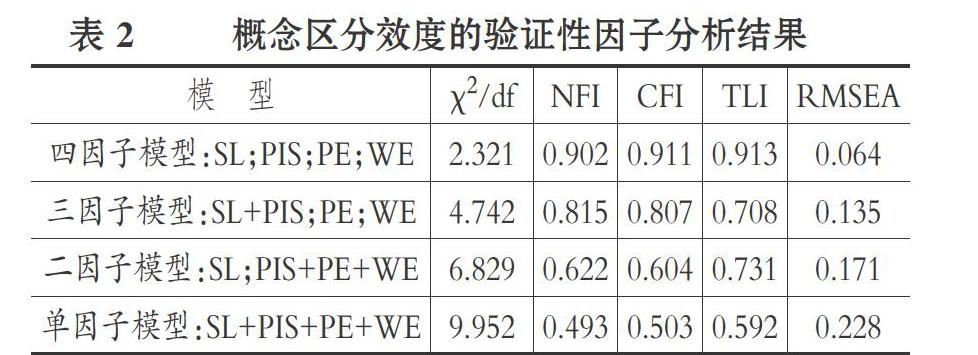

2. 变量的验证性因子分析。 本文采用AMOS 19.0软件对所涉及的四个变量进行验证性因子分析, 通过对采集的302套数据的分析, 最终获得的验证性分析结果如表2所示, 观测χ2/df、RMSEA值、CFI值等指标发现, 在构建的四个验证模型中, 上述指标最为理想的是四因子模型(χ2/df=2.321, RMSEA=0.064, CFI=0.911)。 因此, 可以得出结论:四因子模型拟合结果最佳, 即精神型领导、内部人身份认知、正性情感与工作投入之间的区分效度良好。

3. 相关性分析。 各个变量的平均值、标准差及相关系数如表3所示。 结果表明, 精神型领导与员工工作投入(r=0.39, p<0.01)、内部人身份认知(r=0.32, p<0.01)及正性情感(r=0.35, p<0.01)显著正相关, 内部人身份认知(r=0.46, p<0.01)及正性情感(r=0.58, p<0.01)分别与工作投入显著正相关。 上述变量的相关性结论为后面的假设验证提供了初步条件。

4. 假设检验。 主效应检验。

(1)采用SPSS 19.0对变量之间的关系进行检验。 在控制性别、年龄、教育程度、工龄及与上级共事时间等变量后, 检验精神型领导对下属工作投入的影响(见表4)。 结果表明, 精神型领导与下属工作投入(M6:β=0.407, p<0.001)有显著正向相关关系, H1得到支持。

(2)中介效应检验。 首先, 采用Baron和Kenny[38] 提出的中介检验方法来检验内部人身份认知和正性情感的中介作用。 首先, 检验自变量与中介变量之间的关系, 结果表明精神型领导与内部人身份认知显著正相关(M2:β=0.331, p<0.001), 精神型领导与正性情感显著正相关(M4:β=0.359, p<0.001), H2和H4得到支持。 其次, 当把精神型领导和内部人身份认知同时加入回归模型后(见表4M7), 内部人身份认知与工作投入显著正相关(β=0.422, p<0.001), 但发现精神型领导对员工工作投入的影响减弱(β=0.181, p<0.01), 这个结果意味着内部人身份认知在精神型领导与员工工作投入之间起部分中介作用。 H3得到部分支持。 同样, 当把精神型领导和正性情感同时加入回归模型后(见表4M8), 正性情感与工作投入显著正相关(β=0.553, p<0.001), 这意味着精神型领导对员工工作投入的影响减弱(β=0.201, p<0.05), 表明正性情感在精神型领导与工作投入之间起部分中介作用, H5得到部分支持。 此外, 通过Bootstrap方法(5000次随机抽样)获得的结果还显示, 精神型领导通过内部人身份认知对员工工作投入的间接效应显著(β=0.142, p<0.001), 且95%CI=[0.04, 0.15], CI不包含零; 而精神型领导通过正性情感对员工工作投入的间接效应显著(β=0.185, p<0.001), 且95%CI=[0.07, 0.21], CI不包含零。 这进一步验证了H3和H5。

五、小结

1. 结论。 本研究专注于“精神型领导如何影响员工工作投入”这一主题, 从认知和情感视角, 探讨了内部人身份认知和正性情感的中介作用, 通过对302套数据的实证分析, 得到了以下结论。

首先, 证实了精神型领导风格对员工的工作投入具有促进作用。 多元回归分析结果表明, 精神型领导显著影响员工的工作投入, 这也意味着精神型领导对下属的精神性需要的满足会给员工带来卓越的精神体验, 进而促进员工的工作投入。 这一研究结论与领导学领域许多学者的观点一致, 他们通过研究认为, 精神型领导对员工的态度、行为等方面会产生积极的影响[18-20] , 如精神型领导正向影响员工的组织承诺[30] 、角色外行为[20] 等。

其次, 揭示了精神型领导对员工工作投入的影响路径。 实证分析的结果揭示了精神型领导影响员工的工作投入部分通过内部人身份认知和正性情感两条路径, 这也表明, 领导作为不可忽略的组织情景因素, 其行为方式和领导风格深刻影响着下属的工作状态, 而下属的认知和情感在影响过程中起着重要的传导作用[14] 。 邓志华[6] 的研究表明, 精神型领导通过心理因素对员工的工作投入产生影响, 这表明了精神型领导对员工工作投入影响路径的多样化。 本结论丰富了两者关系的研究视角, 为精神型领导激发员工工作投入提供了新的途径。

2. 理论与实践意义。 本研究的理论贡献主要在于以下两个方面:

其一, 本文发现了组织情景中精神型领导风格对员工工作投入的影响, 进一步丰富了现有研究中工作投入的影响因素研究。 过去的研究虽然探讨了不同的领导风格对工作投入的影响[10-12] , 但随着组织环境的巨大变化, 理论界对精神型领导风格与工作投入关系的研究还不够充分。 因此, 本文聚焦于精神型领导与工作投入关系的探讨, 对工作投入前因变量的研究具有一定的贡献。

其二, 本文发现了内部人身份认知和正性情感在精神型领导与员工工作投入之间起部分中介作用, 这一结论为领导影响员工工作投入提供了新的解释视角。 在现有文献中, 精神型领导对员工职场结果(如工作绩效、工作满意度等)的积极作用已有验证[19,27,29] , 但缺乏对两者中介机制的探索。 本研究结论进一步揭示了精神型领导与员工工作投入关系的“黑箱”。

本研究的实践意义在于:

首先, 职场精神性已成为个体职场表现的内在驱动力, 组织应重视职场精神性的积极作用。 一方面, 组织在选拔和培训管理者时, 需要更加注重管理者的精神型领导风格; 另一方面, 可以开设冥想课程, 提高员工精神需求的满足度。 其次, 激发员工产生超越性的精神体验和工作投入度。 管理者可以通过帮助下属与同事建立联系, 提高员工对工作意义的感知, 促进员工精神需求與工作意义的良性互动, 丰富员工的积极情感体验, 增强其身份认同感, 最终实现自我与组织的整合。 最后, 随着组织结构的扁平化和信息时代的到来, 建议管理者由“以领导为中心”的领导方式改变为“以员工为中心”的领导方式, 以提高领导效能。

3. 研究局限以及未来研究方向。 本文虽然取得了一些有意义的结论, 但由于各种主客观原因, 也存在一些不足。 首先存在局限的是测评对象。 本文所有变量的测评均由员工完成, 虽然采用纵贯设计多时点评价的方式采集数据, 可以在一定程度上避免同源误差的影响, 但不能完全避免同源误差, 因此, 未来的研究可以采用主管和员工配对的数据来验证各变量之间的关系。 其次, 本文在研究方法上也有一定的局限性。 虽然本文采用实证研究的方法验证变量间的相关关系, 但是该方法并不能详细分析精神型领导对员工心理机制的影响, 以后的研究可以尝试采用追踪研究法或案例研究法来构建和验证相关理论。

未来的研究可以从以下两个方面来探讨:①加强精神型领导的结果变量研究。 未来可以进一步检验精神型领导对员工组织内行为(如帮助行为)的影响, 也可以检验对员工跨组织行为(如慈善行为)的影响。 除了个体层面的研究, 也可以对团队层面如团队效能进行研究。 ②加强精神型领导有效性的情景化研究。 精神型领导是否能产生积极的影响, 受各种情景条件的影响, 因此, 可以尝试探讨员工的个体特征差异对精神型领导影响效应的调节作用。

【 主 要 参 考 文 献 】

[ 1 ] 柯江林,王娟,范丽群.职场精神力的研究进展与展望[ J].华东经济管理,2015(2):149 ~ 157.

[ 2 ] Pawar B. S.. Workplace spirituality and employee well-being: An empirical examination[ J].Employee Relations,2016(6):975 ~ 994.

[ 3 ] Corey Fox, Brian D. Webster,W. M. Camron Casper. Spirituality, psychological capital and employee performance: An empirical examination

[ J].Journal of Managemerial Issues,2018(2):194 ~ 213.

[ 4 ] Avolio B. J., Walumbwa F. O., Weber T. J.. Leadership: Current theories, research, and future directions[ J].Annual Review of Psychology,2009(1):421 ~ 449.

[ 5 ] Fry L. W.. Toward a theory of spiritual leaderships[ J].Leadership Quarterly,2003(6):693 ~ 727.

[ 6 ] 邓志华.精神型领导对员工工作投入的影响[ J].经济管理,2016(4):181 ~ 189.

[ 7 ] Shimazu A., Schaufeli W. B., Kamiyama L., Kawakami N.. Workaholism vs. work engagement: The two different predictorn of future well-being and performance[ J].International Journal of Behavioral Medicine,2015(1):18 ~ 23.

[ 8 ] Warr P., Inceoglu I.. Job engagement, job satisfaction, and contrasting associations with person-job fit[ J].Journal of Occupational Health Psychology,2012(2):129 ~ 138.

[ 9 ] Luyckx K., Duriez B., Klimstra T. A., Witte H. D.. Identity statuses in young adult employees: Prospective relations with work engagement and burnout[ J].Journal of Vocational Behavior,2010(3):339 ~ 349.

[10] Barnes C. M., Lucianetti L., Bhave D. P., Christian M. S.. "You wouldn't like me when I'm sleepy": Leaders' sleep, daily abusive supervision,

and work unit engagement[ J].Academy of Management Journal,2015(5):1419 ~ 1437.

[11] Bang Na Hyung, Bang Yong Tae. The effects of servant leadership on subordinates' trust in leader and job engagement: A suggestion for context-specific leadership[ J].Journal of Service Research and Studies,2017(4):83 ~ 107.

[12] Feng W., Yi L., Yi Z., Liu S.. The interactive effect of authentic leadership and leader competency on followers' job performance: The mediating role of work engagement[ J].Journal of Business Ethics,2016(3):1 ~ 11.

[13] Kahn W. A.. Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work[ J].The Academy of Management Journal, 1990(4):692 ~ 724.

[14] 王雁飛,黄佳信,朱瑜. 基于认知—情感整合视角的包容型领导与建言行为关系研究[ J].管理学报,2018(9):1311 ~ 1318.

[15] Fry L. W., Vitucci S., Cedillo M.. Spiritual leadership and army transformation: Theory, measurement and establishing a baseline[ J].Leadership Quarterly,2005(5):835 ~ 862.

[16] Ajzen I.. The theory of planned behavior[ J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1991(2):179 ~ 211.

[17] 王华强,丁志慧,刘文兴.精神型领导对知识共享的影响:内部人身份感知的中介作用[ J].珞珈管理评论,2018(3):115 ~ 129.

[18] Fry L.W., Kriger M.,Wo Y.. Towards a theory of being-centered leadership: Multiple levels of being as context for effective leadership [J]. Human Relations,2009(11):1667 ~ 1696.

[19] Fry L. W., Hannah S. T., Noel M., Walumbwa F. O.. Impact of spiritual leadership on unit performance[ J].Leadership Quarterly,2011(2):259 ~ 270.

[20] Chen C., Yang C., Li C.. Spiritual leadership, follower mediators, and organizational outcomes: Evidence from three industries across two major Chinese societies[ J].Journal of Applied Social Psychology,2012(4):890 ~ 938.

[21] 尹俊,王輝,黄鸣鹏.授权赋能领导行为对员工内部人身份感知的影响:基于组织的自尊的调节作用[ J].心理学报,2012(10):1371 ~ 1382.

[22] 汪林,储小平,倪婧.领导—部属交换、内部人身份认知与组织公民行为——基于本土家族企业视角的经验研究[ J].管理世界,2009(1): 97 ~ 107.

[23] Dipboye R. L.. Critical review of kormans self-consistency theory of work motivation and occupational choice[ J].Organizational Behavior & Human Performance,1977(1):108 ~ 126.

[24] 屠兴勇,张琪,王泽英等.信任氛围、内部人身份认知与员工角色内绩效:中介的调节效应[ J].心理学报,2017(1):83 ~ 93.

[25] Warr P. B., Barter J., Brownbridge G.. On the independence of positive and negative affect[ J].Personal Social Psychol,1983(3):644 ~ 651.

[26] 王桢,陈乐妮,李旭培.变革型领导与工作投入:基于情感视角的调节中介模型[ J].管理评论,2015(9):120 ~ 129.

[27] 王明辉,李婕,王峥峥,李宗波.精神型领导对员工情感承诺的影响:主观支持感的调节效应[ J].心理与行为研究,2015(3):375 ~ 379.

[28] Fry L. W., Mathcrly L. L.. Spiritual leadership and organizational peformance: An exploratory study[R].Atlanta Georgia: Academy of Management,2006.

[29] Louis W. Fry, John W., Slocum J. R.. Maximizing the triple bottom line through spiritual leadership[ J].Organizational Dynamics,2008(1):86 ~ 96.

[30] Mansor N., Ismail A. H., Alwi Anwar. Relationship between spiritual leadership and organizational commitment in Malaysians' oil and gas industry[ J].Asian Social Science,2013(7):179 ~ 191.

[31] Bakker A. B., Demerouti E.. The job demands-resources model: State of the art[ J].Managerial Psychol,2007(3):309 ~ 328.

[32] Fredrickson B. L., Cohn M. A., Coffey K. A., et al.. Open hearts build lives: Positive emotions, induced through loving-kindness meditation, build consequential personal resources[ J].Journal of Personality and Social Psychology,2008(5):1045 ~ 1062.

[33] Brislin R. W.. Expanding the role of the interpreter to include multiple facets of intercultural communication[ J].International Journal of Intercultural Relations,1980(4):137 ~ 148.

[34] Stamper C. L., Masterson S. S.. Insider or outsider?How employee perceptions of insider status affect their work behavior[ J].Journal of Organizational Behavior,2002(8):875 ~ 894.

[35] Watson D., Clark L.A.,Tellegen A.. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales[ J].Journal of Personality and Social Psychology,1988(6):1063 ~ 1070.

[36] Schaufeli W. B., Bakker A. B., Salanova M.. The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study[ J].Educational & Psychological Measurement,2006(4):701 ~ 716.

[37] Podsakoff P. M., Mackenzie S. B., Podsakoff N. P., Lee J. Y.. The mismeasure of man(agement) and its implications for leadership research[ J].Leadership Quarterly,2003(6):615 ~ 656.

[38] Baron R. M., Kenny D. A.. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[ J].Journal of Personality and Social Psychology,1986(6):1173 ~ 1182.