长江凌溪地区铀矿化特征及找矿潜力分析

彭渤洋

(核工业二九〇研究所,广东 韶关 512029)

诸广山南部岩体位于华南粤北地区,是我国花岗岩型铀矿的重要成矿区。区内探明的铀矿床达18个,主要集中于百顺、长江、城口、全安4个矿田中[1]。长江矿田成矿条件优越,已探明的矿床有302、305、306以及308等大中型铀矿床6处,其中302矿床是我国华南规模最大,埋藏最深的花岗岩型铀矿床,也说明了长江矿田成矿前景良好[2,3]。凌溪地区位于长江矿田北东部,区内断裂构造发育,花岗岩U含量较高,找矿前景良好。最近几年,随着棉花坑外围的找矿工作逐步加深,发现该地区有着较为多样的不同类型铀成矿条件[4,5]。本文通过对凌溪地区地质特征、铀矿化特征研究,对比分析其铀矿成矿潜力,为今后在在地区铀矿找矿工作提供一定的帮助。

1 区域地质背景

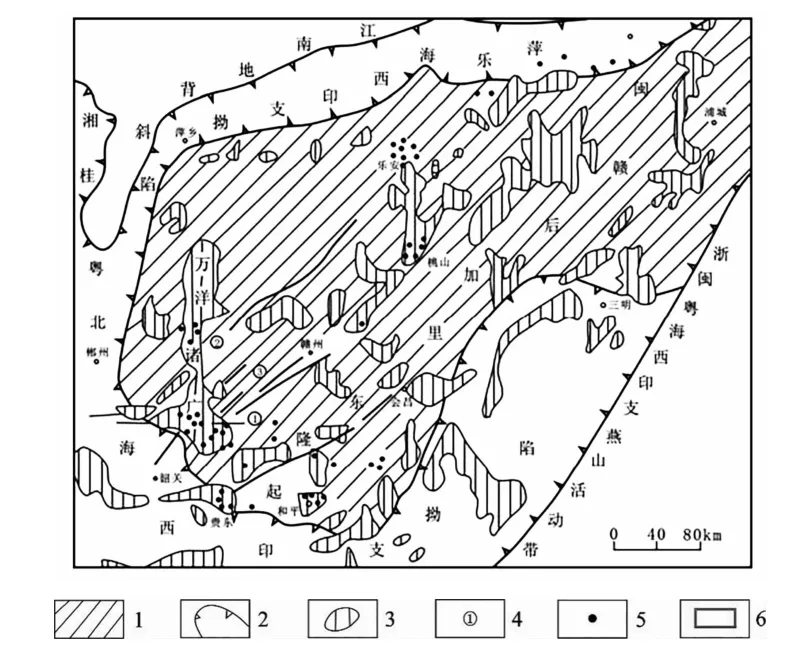

1)大地构造位置。诸广山南部岩体位于华夏古陆闽赣后加里东隆起与湘、桂、粤北海西—印支凹陷的交汇部位,经历了加里东、海西(活动)—印支、燕山(稳定)—喜山四个构造旋回[6,7]。长江矿集区位于粤北诸广山岩体中南部,大地构造位置处万洋—诸广隆起南部以及九峰—内良隆起西缘,区域上构造发育,岩浆活动频繁,铀矿床相对集中(图1)。

图1 长江矿田大地构造位置示意图

凌溪地区位于长江矿集区北东侧(图2)主要出露燕山早期及印支期花岗岩,受九峰-大余EW隆起带,万洋-诸广南北隆起带和万长山NE隆起带的三重控制,具有良好的成矿条件。

图2 诸广岩体东南部地质简图

2)地层。区内地层出露较少,仅在工作区北部边缘位置出露少量元古代(Pt)变质长石石英砂岩,夹薄层状泥质页岩。为岩体的主要围岩地层含铀量(4~8) ×10-6,最高可达36×10-6(含炭地层)。

3)岩浆岩。区内岩浆活动频繁,从印支期到燕山期均有侵入岩出露,中基性岩脉(墙)较发育。出露岩性有印支期第二阶段粗粒斑状黑云母二长花岗岩、细粒黑云母二长花岗岩和印支期第三阶段中细粒小斑状二云母花岗岩,燕山早期第一阶段的中粒黑云母花岗岩,燕山早期第三阶段的细粒黑云母花岗岩,以及少量燕山早期第三阶段的细粒二云母花岗岩、中基性岩脉(墙)等。

4)构造。区域内断裂构造发育,总体上为犁壁岭断裂与上甘洞断裂等断裂平行展布,牛尾岭断裂穿插其中,走向以NE向、近EW向(NNE向)为主(图2),三者均为区内重要的控矿、导矿构造[8]。

牛尾岭断裂:呈NE向展布,全长15km,总体产状265°~310°,倾角 66°~70°,宽约 7~16m不等。断裂带内充填灰白色硅化岩,绢云母化赤铁矿化硅化碎裂岩,并发育少量梳装石英,两侧为蚀变碎裂花岗岩,宽3~11m不等。牛尾岭断裂具有较强的硅化、赤铁矿化蚀变,岩石整体带内原岩成分多被交代,角砾不发育,为压扭性构造断裂。

上甘洞断裂:呈NEE向展布,局部呈近EW向,工作区内处露长约7.5km,总体产状160°~350°,倾角75°~88°,宽度一般在4~8m,断裂性质以压扭为主。断裂带内充填灰白色糜棱岩化硅化碎裂岩,局部发育绢云母化硅化碎裂岩、赤铁矿化硅化碎裂岩,两侧为蚀变碎裂花岗岩,宽1~4m不等,蚀变主要为硅化、绢云母化、赤铁矿化。城口断裂构造规模复杂多变,倾角总体偏大,构造倾向存在倒转。区内城口岭断裂与牛尾岭断裂交汇发育有中基性岩脉,主要为辉绿岩,具有良好的铀成矿构造条件。

犁壁岭断裂:呈NNE向展布,区内出露较短,长约 7km,总体产状 328°~346°,倾角 68°~80°。宽约3~5m不等,属张性构造断裂。断裂带内充填灰白色硅化碎裂岩,并发育黄绿色斑状、带状弱绢云母化、红褐色侵染状弱赤铁矿化;两侧为蚀变碎裂花岗岩,宽2~4m不等,发育钾长石化、硅化,局部还发育赤铁矿化、绢云母化,断裂部分地段还发育强钠长石化,形成黑云钠长岩,Ca、Fe、Mg等被活化转移,其有关矿物被交代,黑云母含量明显增高。断裂带内中基性岩脉发育,岩性多为辉绿岩脉,风化强,呈黄褐色脉状产出,多为辉绿岩。断裂带附近还发育灰白色伟晶岩脉,主要成分为石英、长石、黑云母,晶体颗粒大,反映了断裂带内岩浆热液活动层位较深,有足够且稳定的热源及物质,铀成矿构造条件良好。

2 铀矿化地质特征

在牛尾岭地段发现铀矿化点,该地段地质构造特征与棉花坑相似,处于上甘洞断裂(NNE向)与犁壁岭断裂(NNE向)夹持部位,并发育牛尾岭断裂穿插其中。含矿次级断裂为南北向张性断裂和近东西向张性断裂,但两类含矿断裂内发育的铀矿化类型是完全不同的。

围岩U含量普遍偏高,一般在20×10-6~30×10-6,局部超过40×10-6,表明该地区铀矿化具有良好的物质来源。发现的铀矿化总共有三处,以硅化带型和交点型为主,分别位于牛尾岭断裂带与上甘洞断裂带、犁壁岭断裂带相交部位。发现硅化带型铀矿化点1处,赋存于上甘洞断裂带SN向张性次级断裂内,该处发育SN向、NE向次级断裂发育,硅化带型铀矿成矿条件良好;发现交点型铀矿化点2处,赋存于犁壁岭断裂带与基性岩脉(辉绿岩)接触部位,两处矿化点之间相距不足500m,说明该处交点型铀矿化含矿构造产状相对稳定,成矿条件良好。

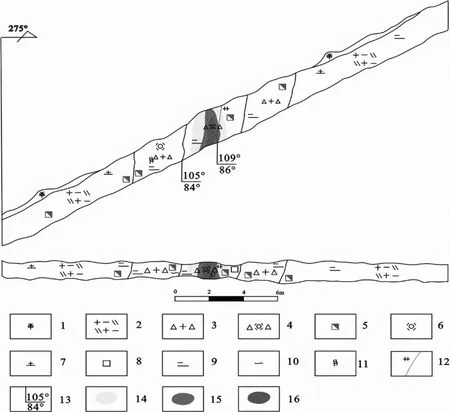

1)硅化带型。矿化点产于近南北向的硅化断裂带内(图3),产状为105°∠84°,矿化点产于赤铁矿化硅化碎裂岩与赤铁矿化绢云母化碎裂花岗岩中(图1、图2),可见红色微晶石英脉穿插于硅化碎裂岩中,定向辐射仪测量达到最高值,为783.8×10-6,异常及以上规模2.26m×(1.8~2.65)m。硅化碎裂岩内体普遍发育赤铁矿化、绢云母化,γ测量值高于围岩(细粒黑云母二长花岗岩)。此外,放射性异常垂直方向向下逐渐增强,岩体内找矿潜力较好.围岩蚀变主要为硅化、赤铁矿化、绢云母化、高岭土化等。

图3 硅化带型矿化点探槽编录图

图4 硅化带型铀矿化点

图5 强赤铁矿化硅化碎裂岩

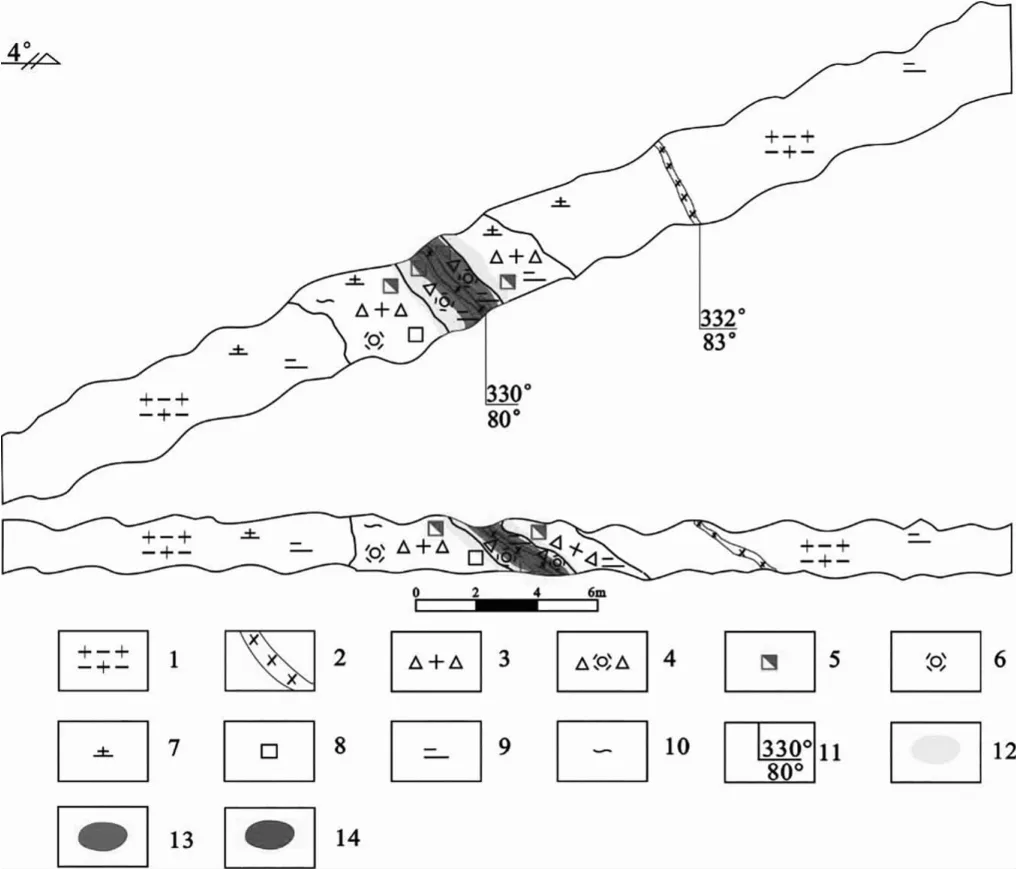

2)交点型。交点型铀矿化点产于犁壁岭断裂带(NNE向)与基性岩脉接触部位(图6),产状为330°∠80°,含矿岩性为绢云母化赤铁矿化硅化碎裂岩(图7、图8),定向辐射仪测量最高值为858.2×10-6,异常及以上规模3.40m×(1.9~2.28)m。硅化碎裂岩内体普遍发育赤铁矿化、绢云母化,γ测量值高于围岩(中粒黑云母花岗岩)。此外,在两者接触部位沿垂直方向向下,放射性异常逐渐增强,岩体内找矿潜力较好。

图6 005号矿化点探槽编录图

图7 交点型铀矿化点

图8 碎裂花岗岩内辉绿岩细脉发育

3)控矿因素。在牛尾岭地段工作中发现的铀矿化点主要为硅化带型、交点型铀矿化,矿化成因类型属中—低温热液型。

两类铀矿化类型有着明显的差异,硅化带型,产于牛尾岭断裂与上甘洞断裂交汇部近南北向的次级硅化断裂带内,硅化强烈,原岩成分极少,角砾不发育,成矿与带内平行产出的红色石英脉有着密切关系,矿化与赤铁矿化关系密切。

交点型铀矿化为硅化带与辉绿岩岩墙相互交切形成。在野外地质调查中,在同一构造带内发现两处放射性异常,说明铀矿化稳定且具有一定的规模,带内多发育赤铁矿化、绿泥石化,与矿化关系密切,硅化强度较前者稍弱,角砾发育。因其矿化点走向与构造带一致,可能存在两种交接复合的方式:①斜接复合,硅化带与辉绿岩岩墙产状相同,矿体赋存在交接部位的硅化带及其上下盘花岗岩中和辉绿岩岩墙中;②重接复合,硅化带与辉绿岩岩墙走向相同,倾向交接,矿体在重接复合的硅化带及次级带中,呈阶梯状矿群体。就现有的资料看,辉绿岩产状与硅化带产状几乎一致,但并不能说明其构造未发生转换,今后还需进一步深入调查研究。

3 物化探测量

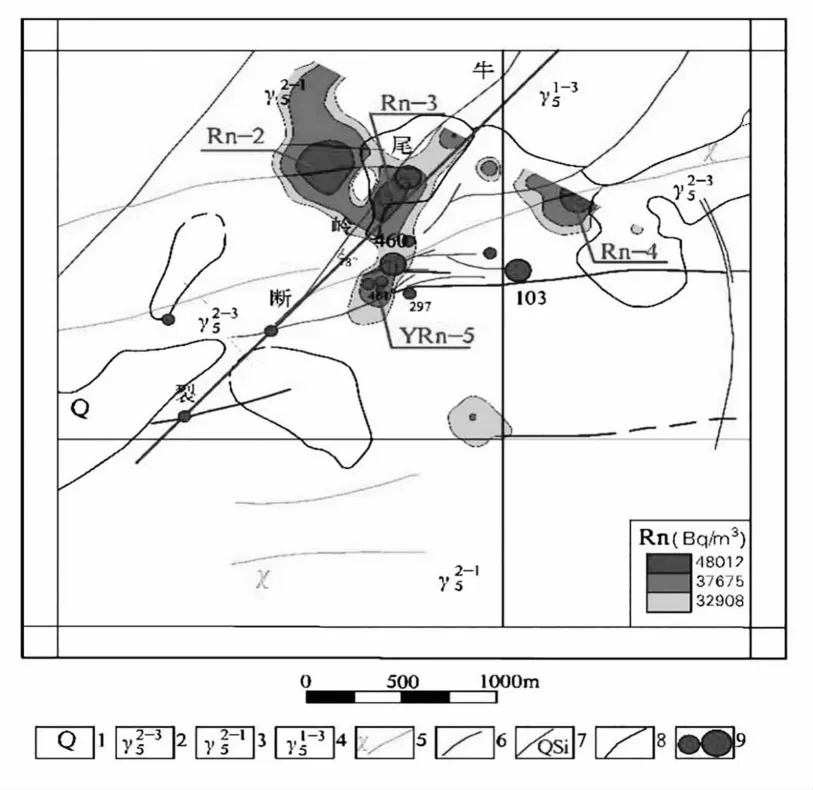

物化探工作以伽马能谱测量和土壤氡气测量为主,在牛尾岭与大生口两个地段进行(图2)。

1)牛尾岭地段。①根据牛尾岭地段伽马能谱铀异常图(图9),共划分异常晕2处,异常点1处,异常带1处,其编号分别为YU-4、YU-5,U-1、U-2。其中U-2为异常带,由面积较大,整体呈带状分布,受近东西向辉绿岩带和断裂带控制,新发现的两处交点型铀矿化点便落在U-2区域,且该区域Th/U比值相对偏低,推测此异常带中深部存在较好铀矿化。此外U-1异常晕也显示出较高高值,具有一定找矿潜力。

图9 凌溪地区牛尾岭地段伽马能谱铀异常图

结合牛尾岭地段伽马能谱铀异常图和牛尾岭地段土壤氡异常图(图10)看出,牛尾岭断裂带内及其东西两侧辉绿岩脉附近,是产生物化探异常的主要区域。牛尾岭断裂带内异常晕圈主要为氡气异常,反映出该处异常可能有铀矿化与构造共同作用的结果。

图10 凌溪地区牛尾岭地段土壤氡异常图

2)大生口地段。

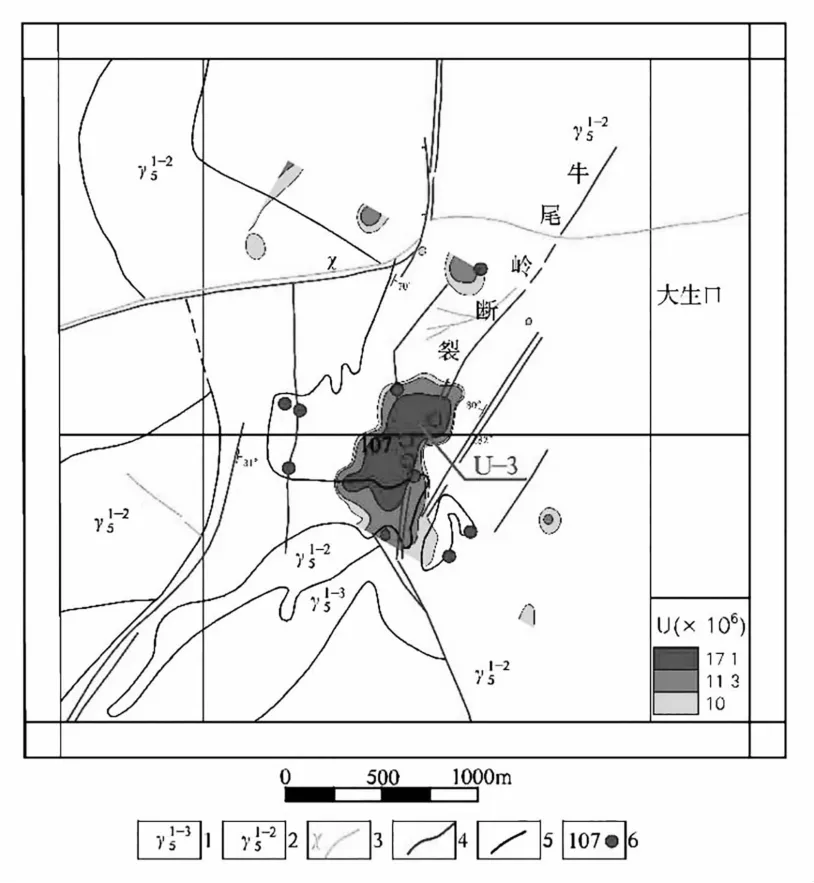

①根据大生口地段伽马能谱铀异常图(图11),共划分异常带1处,编号为U-3,U-3异常带面积较大,整体呈带状分布,长轴近400m,宽150余m;该异常带受近北北东向牛尾岭硅化断裂带控制,推测此异常带中深部存在较好铀矿化。此外,在测量区域北部零星分布的数个异常区域未闭合,也指示了上甘洞断裂与牛尾岭断裂交汇部位可能存在异常带,具有一定的找矿潜力。

②根据大生口地段土壤氡异常图(图12),以34215Bq/m3为异常晕下限,47723Bq/m3为异常下限,共划分2处氡异常点,其编号分别为Rn-5、Rn-6。

Rn-5号异常晕:异常晕范围较大,且受构造控制明显,单一异常,反应浅部、深部均有一定铀矿化显示,值得进一步查证落实。

Rn-6号异常点:受牛尾岭断裂构造带与北东向断裂联合控制,与107等异常点重合,为铀氡混合异常具有较好的找矿意义。

结合大生口地段伽马能谱铀异常图和大生口地段土壤氡异常图,异常主要分布于SN向次级断裂带和牛尾岭断裂附近,找矿潜力较大。此外,根据牛尾岭地段物化探异常晕圈分布,推测在牛尾岭断裂与上甘洞断裂交汇部位存在矿化,具有一定的找矿潜力。

图11 凌溪地区大生口地段能谱铀异常图Fig.11 Gamma-ray spectrumuranium anomaly map of Dashengkou section in Lingxi area

图12 凌溪地区大生口地段土壤氡异常图Figure 12 Soil radon anomalymap ofDashengkou section in Lingxiarea

3 找矿潜力对比分析

结合长江矿田及其周边已探明的矿床,对凌溪地区找矿潜力进行分析。笔者认为凌溪地区可以分为三个找矿方向:硅化带型、交点型、混合岩型。

1)硅化带型,粤北302铀矿床是我国典型的花岗岩型铀矿床,具有规模大,埋藏深、矿化垂幅大等特点,其成矿地质特征与凌溪地区硅化带型铀矿化有着高度的相似性。首先粤北302铀矿床成矿地质体为燕山早期的长江岩体,而凌溪地区由长江岩体与塘洞岩体组成,铀矿化点在两者接触部位;构造上,均由两条近东西向(北东东向)控矿断裂带控制,以压扭性作用为主,起到控矿、导矿作用,并在其近SN向(NNW向)张性次级断裂内沉淀富集,起到储矿作用;围岩蚀变中,同样具有相似的水平分带特征,从含矿带向外,依次为硅化→红化(赤铁矿化)→绢云母化→高岭石化→碱性长石化(凌溪地区未见)→弱蚀变或正常花岗岩。总体上,凌溪地区硅化带型铀矿化具有不错的成矿前景。

硅化带型铀矿化的形态较为复杂,产状多变,分支复合频繁,次级裂隙发育,其构造应力可能存在多次转换,造成铀矿化分布较广(多赋存于次级断裂中),形态多变。结合粤北302铀矿床地质特征及凌溪地区物化探资料来看,在上甘洞断裂带与犁壁岭断裂带夹持区及其外围SN向、NNW向次级断裂带内具有良好的找矿潜力;在三线交汇部位(牛尾岭断裂与上甘洞断裂、犁壁岭断裂交汇处),牛尾岭断裂也显示出以一定的铀异常,尤其是在土壤氡异常图中更为显著,具有较好的铀成矿潜力。

2)交点型,凌溪地区交点型铀矿化与下庄矿田内的希望330铀矿床较相似,构造上,辉绿岩走向均为近NW向(NEE向),其含矿构造走向与辉绿岩一致。两者赋矿围岩均为燕山早期花岗岩,凌溪地区赋矿围岩为中粒黑云母花岗岩,希望330铀矿床赋矿围岩为粗中粒斑状黑云母花岗岩;蚀变均以硅化、赤铁矿化、绿泥石化等蚀变为主。总体上,凌溪地区交点型铀矿化的成矿条件良好。

结合凌溪地区物化探特征,牛尾岭地段两组NEE向辉绿岩脉与牛尾岭断裂交汇部位显示出较高的异常晕,说明牛尾岭地段具有良好的成矿条件;大生口地段辉绿岩脉发育,且牛尾岭断裂与上甘洞断裂交汇部位可能存在异常,前人资料显示该处存在已知的异常点,具有一定的找矿潜力,具体情况还需进一步调查。

凌溪地区塘洞断裂内发现的条带状混合岩,其断裂构造发育,前人的资料也同样说明了该地区有着较好的铀成矿前景,在该地区寻找研究混合岩型铀矿化,是对诸广南部岩体找矿具有重要指导的意义。

4 结论

凌溪地区地质构造发育,具有良好的成矿地质条件,成矿前景良好,根据新发现的铀矿化点和已知铀矿化点类型,主要分为硅化带型和交点型,多集中于牛尾岭断裂与上甘洞断裂、犁壁岭断裂交汇处。

1)硅化带型铀矿化赋存于SN向、NNW向次级断裂带内,在牛尾岭断裂与上甘洞断裂、犁壁岭断裂交汇处,牛尾岭断裂也显示出以一定的物化探异常,尤其是在土壤氡异常图中更为显著,具有良好的铀成矿潜力。

2)交点型铀矿化点赋存于走向为近NW向(NEE向)辉绿岩脉两侧的断裂构造内,含矿构造走向与辉绿岩一致,具有明显的物化探异常,找矿潜力良好。

3)在条带状混合岩及其周边花岗岩内寻找铀矿化,开拓新的找矿方向,对诸广南部岩体找矿具有重要指导的意义。