公路隧道光环境信息感知及试验研究

梁 波, 梁加林, 何世永, 崔璐璐

(1. 重庆交通大学土木工程学院, 重庆 400074; 2. 重庆交通大学 省部共建山区桥梁及隧道工程国家重点实验室, 重庆 400074; 3. 联发集团重庆房地产开发公司, 重庆 400000)

0 引言

世界上大到浩瀚宇宙,小到夸克微粒,都是由物质(能量)和信息交互构成,宏观世界由微观构成,而一切的微观粒子都具有波粒二象性,它既表现出粒子物质特性,又能像波一样运动并传播信息。因此,物质的表象特性存在多面性,不同的运动状态下表现的物质特性存在差异。可以说世界由物质和信息以及信息的传播与感知构成,而公路隧道光环境信息的构成与感知也遵循此规律。如何获取并正确地感知信息,是必须思考的科学问题和需要解决的技术问题,其包括以下几方面: 1)进一步揭示公路隧道光环境信息表征主要因素和传播方式; 2)探明和发现驾驶过程中隧道光环境信息的感知机制; 3)提出隧道光环境信息的感知和判识研究方法。

目前为止,针对光环境感知的研究主要集中在室内光环境设计[1],如以光环境刺激消费为代表的城市地下商业空间的照明设计和基于办公效率的办公室光环境研究[2-3]。综合来看,无论室内设计还是室外公共场所的光环境要求都紧扣着人的舒适感来研究[4-5]。但同时从安全和舒适角度并结合人的生理和心理感知,开展隧道运营光环境信息感知的研究工作还相对较少。

感知光环境的方式有静态和动态2种,通过对静态感知的研究,有助于认识光环境分布空间非均匀性特点对驾驶人驾车视觉察觉的影响;通过对动态感知的研究,有助于认识隧道光环境动态变化对驾驶人视觉察觉的影响。而信息的感知既牵涉到物理指标(物理量),也牵涉到人的主观反应即生物指标(生物量)。本文通过分析研究信息感知机制,构建动态信息感知试验平台并开展试验研究,初步提出结合物理量和生物量交互的隧道光环境信息感知研究方法及评价指标,以期为隧道光环境设计提供依据和参考。

1 隧道光环境信息特征

隧道光环境包括光环境结构组成和光环境信息组成,存在直接影响因素和间接影响因素。颜色、亮度、轮廓形状和空间大小等为直接影响因素;诱导显示(诱导装置以及车辆尾灯诱导)、声音(响度、音高)等为间接影响因素[6-7]。

1.1 隧道光环境的结构组成

隧道光环境的结构组成如图1所示。

1.1.1 直接影响因素

1)光源。隧道内光源是隧道光环境的重要构成之一,除了亮度和灯光光色等固有属性外,灯具布设也是影响隧道光环境组成的重要因素[8]。

图1 隧道光环境结构组成示意图

2)侧壁材料。随着隧道内行车安全和舒适度要求的提高,单一的混凝土侧壁材料已经不能够满足要求。目前,隧道侧壁材料可归纳为7类: 混凝土、搪瓷钢板、瓷砖、复合材料铝板、防火材料、纤维混凝土板和蓄能发光反光材料[9-13]。

3)拱顶。拱顶作为隧道光环境的重要组成部分,其颜色会影响驾驶员识别隧道光环境及行车舒适度。

4)路面。作为行车载体的路面是隧道光环境的重要组成部分,机动车驾驶员行驶时,视觉感受到的是路面亮度。因此,公路隧道照明设计应满足路面平均亮度、路面亮度总均匀度、路面中线亮度纵向均匀度、闪烁和诱导性的要求[14]。

1.1.2 间接影响因素

1)交通标识。交通标志设置系统包括颜色、形状、文字、图形、版面、位置、结构和材料等要素,这些信息视认的准确性和完整性直接关系到交通标志的有效性[15-17]。

2)车辆特征。光环境的构成除了隧道主体结构外,还包括隧道内行驶车辆的尺寸、颜色、灯光和汽笛声等车辆特征。车辆颜色能够在行车时提供一定的安全警示信息;而车灯的正常与否直接影响行车安全[18-21]。

3)车辆声音。主要分为车载声音和行车噪声,车辆声音会影响驾驶员的速度控制意识。

1.2 隧道光环境信息的组成

1.2.1 颜色

颜色是最具表现力的视觉要素之一,具有3个基本特性: 色相、纯度、明度。隧道照明光源的光色和物体本色共同决定物体颜色的表达。光源的光色有两重含义: 1)裸眼直接观察的光源颜色称为色表; 2)光源照在物体上呈现的颜色效果,叫光源的显色性[22]。

隧道内饰颜色是影响驾驶员视觉及心理的重要光环境信息之一,其中包括路面颜色、侧壁颜色、拱顶颜色、交通标志颜色及车辆颜色,它们构成了整个隧道光环境的颜色信息体[23]。

1.2.2 亮度

亮度是指发光体(反光体)表面发光(反光)强弱的物理量,是人对光强弱的主观感受。亮度也称明度,表示色彩的明暗程度,亮度由色彩反射或透射的光亮所决定[24]。

隧道亮度是隧道照明设置的重要参数。由于隧道的特殊构造,在白天时,驾驶员从进入隧道到出隧道,是一个由高亮度向低亮度,再由低亮度向高亮度变化的过程,即通常所称的“黑洞和白洞”效应。这就要求隧道分区段设置照明,以满足驾驶员视觉变化需求。其中洞外亮度的准确设计和测定直接关系到隧道配光曲线即分区照明设计的合理性。

隧道内感受到的亮度以照明光源发出的光线为主,并经路面以及隧道侧壁的反射光综合影响而构成。

1.2.3 轮廓形状和空间大小

隧道按断面形式分为圆形、马蹄形、矩形隧道等;按面积分为极小断面隧道、小断面隧道、中等断面隧道、大断面隧道和特大断面隧道。

隧道内空间是封闭、照度低、环境单调的不良光环境,会削弱驾驶员对速度、距离和行车空间轮廓的感知[25]。示廓材料和视线诱导设施能够辅助显示隧道轮廓空间。如蓄能发光反光材料在隧道内发生火灾、断电等突发事故时,能够让逃生者更好地感知隧道轮廓[26];视线诱导设施则可引导驾驶员更好地感知隧道轮廓和空间大小。

1.2.4 诱导显示及车辆信息

驾驶员是隧道内行车的主体因素,改善隧道内的视觉诱导环境,使得驾驶人员处于一个合理环境信息范围内,能够使得驾驶员的视觉感知能力足够去处理隧道内行车环境信息,提高行车的安全性。

1.2.5 声音

国内外研究者使用“音色”、“响度”和“粗糙度/清晰度”来评估声音[27]。

驾驶员对隧道行驶环境中声音的感知是基于自然环境下,大脑通过长期认知过程将双耳接收的声信号特征与声源的空间和物理属性相对应后形成的。自然状态下任何因素的改变都会影响人耳对声源的定位和识别,从而导致自然听觉预警能力的减弱,严重时可能因不能正确判断行车环境而造成事故[28]。欧盟和美国甚至要求在电动汽车上加入额外的噪声以防止行驶中的汽车过度安静而引起驾驶员不能正确感知驾驶环境[29-34]。

2 隧道内驾驶信息感知特征

20世纪实验心理学家赤瑞特拉[35]通过大量实验证实: 人类有94%的信息是依靠视觉和听觉获取。其中,人类视觉系统主要感知颜色和亮度;人类听觉系统感知的声音特性主要分为响度和音高[36]。

视觉主要感知的信息是颜色和亮度,听觉主要感知的信息是响度和音高。人眼结构极其复杂,通过识别物体的亮度高低来感觉明暗程度。隧道环境内不同明暗程度的物体形成强烈的对比,产生空间深度(即人眼看到物体所处空间的远近程度)[37-38]。而声音在空气中是以声波的形式传播,声源越远人耳接收到的音高和响度越低,因此隧道内声音传播是立体的。结合视觉感知的空间深度和声音感知的立体性质,得出隧道环境内的信息感知存在时空效应(即不同车速上的视觉感知存在差异)。基于信息感知的时空效应,把隧道内信息感知分为静态的信息感知和动态的信息感知。

2.1 一般信息感知特征

人感知物体的信息主要依靠人体视觉系统和听觉系统。当外界光源(声源)对人体产生刺激时,视觉、听觉系统把这种物理刺激经过生理活动转换为化学信号和电信号传到神经中枢系统形成视觉、听觉感知。本文主要研究视觉感知特征。

眼球主要由眼球壁、眼内容物、眼附属器和视神经构成,如图2所示。由图可知,光线进入人眼需依次通过角膜、虹膜、晶状体、玻璃体,然后通过视网膜顶端的神经细胞到达视网膜。视网膜光感细胞受到光刺激后发生光化学反应、电生理活动及光电能转换,产生的生物电信号激发视网膜神经细胞间复杂的网络连接神经、视神经、外侧膝状体,最终传入大脑皮层的视觉中枢[39]。这些视觉信息在大脑中形成画面,然后根据人的经验、记忆进行识别、判断和分析等过程,从而形成视觉。

图2 眼球结构

2.2 隧道光环境的静态信息感知

静态和动态的信息感知包括视觉信息感知和听觉信息感知。光环境下静态视觉信息感知是静止状态或人以极慢的速度行走过程中对光环境视觉信息的识别。通常人眼对物象感知的清晰度是有限的,当眼睛注视一个静止物象时,眼球会基于“跳跃性运动”(sacca-dic eye movement)多角度感知物象信息。因此在隧道光环境下,这种跳跃性运动通过感知信息的更新,能一定程度上缓解静态感知清晰度不够的缺点[40]。

2.2.1 颜色

在静止情况下,人类对对比度高的颜色感知较为敏锐,其敏锐程度依次是: 红色>蓝色>白色。同时,人类对颜色感知的敏锐程度与承载颜色的物体有关,如蓝色的房子比红色的房子更容易被感知。综上所述,在静止条件下,人类一般情况下对高对比度的颜色感知程度更为敏锐;但当颜色和物体结合时,人类感知的敏锐程度与生活习惯和教育认知有关[41]。

2.2.2 亮度

人眼亮度的感知是指在一定的光照条件下,对黑白表面颜色的感知能力。驾驶员在极慢的速度甚至静止下能够更清晰地观察到视线范围内的信息[42]。

2.2.3 声音

当测试人员静止或者以极慢速度行走时,由于双耳效应,人类能够分辨声音的响度,识别声源的位置等大量声音细节。对于隧道光环境中的静态声音感知,国内已有很多研究。

2.3 隧道光环境的动态信息感知

动态光环境下视觉信息感知是驾驶员快速行车过程中对光环境视觉信息的识别,即人眼对时间频率(画面随着时间快速地变化)的感知。在高速运行的车辆中观察车外的颜色时,驾驶员集中感知主要色调;在不同的亮度下,人眼对物体相对移动速度的敏感程度不同。在高亮度环境下人眼对视觉信息感知的敏感高。在一定的变化频率范围内,人眼在亮度越高的光环境下能够感知移动更快的物体。由于视觉暂留特性,当处于亮度低的光环境时,物象不容易产生闪烁感。所以不是光环境亮度越高,人眼的视觉感知能力越好[43]。

2.3.1 颜色

在隧道光环境中,观察者能够快速地适应颜色的变化,当环境发生变化时,视觉系统会进行调整,来保持准确的色彩感知。当环境颜色长时间快速变换时,神经系统集中感知主色调,而次要颜色被中和或忽略。目前对物体颜色快速变换中的细节被忽略仍然无法解释,这就是人眼对变化颜色适应的局限性。文献[44-46]分析了驾驶员视觉功效受隧道照明光源显色性的影响情况,发现光源显色指数越高,驾驶员视觉功效越好。

2.3.2 亮度

人眼对亮度的感知能力是有限的,在一定时间内,当光环境亮度超过人眼视网膜能够感知的亮度范围时,在视网膜上将难以呈现清晰的图像,会看不清前方道路情况,产生视觉障碍,这种现象称为视觉振荡现象。高速驾驶车辆是发生视觉振荡现象的主要原因,当车辆以超过设计速度5 km/h的速度进出隧道时,将会产生视觉振荡现象;超过20 km/h驶入时,视觉振荡现象将十分明显,驾驶员很难看清前方路况。因此,在较差的亮度环境下,高速驾驶的驾驶员不能清晰地观察到视线内物体的细节信息,只能感知到物体的轮廓[47]。

3 隧道内驾驶信息感知机制与试验研究

本文首先分析了公路隧道光环境的物质信息组成;其次探究了隧道内行驶过程中,隧道光环境的信息表征和传播方式。在以上研究基础上,需进一步研究行驶过程中,感官如何感知信息和信息感知准确性,即开展信息感知以及正确感知的研究。基于视觉功效理论初步构建静态感知和动态感知模拟测试平台,开展静态和动态的信息感知试验方法研究。

视觉功效就是人借助感觉器官(眼睛、耳朵等)完成一定的感官(视觉、听觉)作业的表现[48-49],其中视觉功效指标包括反应时间、小目标可见度等。目前,本文项目团队结合多项国家自然基金,针对隧道光环境信息感知问题,已开展了大量的模拟试验。

3.1 静态信息感知模拟测试平台构建及试验研究

为了测试在相同照明亮度(亮度均匀度)、不同照明环境下(如改变背景亮度,目标对比度、偏心角,侧壁材料等)人眼对于背景上随机出现目标的反应时间,提出了静态条件下的信息感知分析模型。选用反应时间作为评价指标,研究不同照明环境对被测人员视觉功效的影响。反应时间直接评价了在不同照明条件下测试者进行视觉作业的能力,与实际视觉作业环境下完成视觉任务相似,因而以反应时间为基础建立的视觉模型可以用来评价人对公路隧道光环境的信息感知能力。

静态条件下的信息感知模拟测试平台见图3,由隧道照明环境模拟试验用感光反应时间测量装置[50]、目标生成模拟系统[51]、公路隧道照明环境缩尺模型[52]以及与反应时间测量装置[53]联动的反应时间数据采集集成处理系统[54]共同组成。为测定不同侧壁材料下被测人员的反应时间提供试验基础。

基于静态条件下的信息感知模拟测试平台,项目组开展了包括目标感知的反应时间、小目标可见度、不同材料辅助隧道照明光谱分布等系列试验研究。

图3 静态条件下的信息感知试验及模拟测试平台

3.1.1 目标感知的反应时间试验

隧道的照明选用LED节能光源,并可以调节其亮度范围(1~15 cd/m2),模拟公路隧道中间段照明水平,隧道的照明环境根据对比度、亮度2个因变量的工况来进行调整。根据目标光斑出现的位置按视标偏心角分别为0°、10°、20°随机分布,通过计时器记录目标发现即反应时间,以模拟中轴和非中轴的不同情况。

在对比度C为0.5、背景亮度L为10 cd/m2的条件下,3种测试材料随视标偏角变化的反应时间见表1。其中,水泥砂浆的反射率最低,蓄能发光反光材料最高,瓷砖居中。由表1可知: 在同一视标偏心角下,反应时间随侧壁材料反射率的提高而减小;对于同一种材料,反应时间随视标偏心角的增大而增大。试验数据表明,侧壁材料反射率提高对反应时间减少值的影响较背景亮度提高产生的影响更为明显。

表1 C=0.5、L=10 cd/m2下的视标偏心角与反应时间表

3.1.2 小目标可见度信息感知试验

本文选取水泥砂浆、瓷砖和蓄能发光反光材料3种材料作为隧道的侧壁材料,在如图3所示的隧道模型内,通过调节模型内照明亮度改变隧道内光环境亮度和色温等光环境组成,从而改变光环境组成信息;再通过小目标发生器发出携带不同信息的小目标(如小目标大小、位置、亮度等),以人眼捕捉小目标所需要的时间作为试验数据。此试验通过关联亮度均匀度和发现时间2大视觉功效指标进行小目标可见度室内试验[55-56]。不同侧壁材料下小目标可见度关系曲线如图4所示。

图4 不同侧壁材料下小目标可见度关系曲线

由图4可知: 小目标可见度STV值随小目标尺寸增大而增大,且随着小目标尺寸的增大进一步拉高了小目标可见度STV的增长幅度。也进一步印证了现实中障碍物较大更有利于识别这一常识。

3.1.3 3种隧道侧壁材料光谱分布对比试验

侧壁材料作为隧道光环境的重要构成部分,试验选取水泥砂浆、瓷砖和蓄能发光反光材料3种侧壁材料作为研究对象,将其相对光谱分布进行对比研究。试验在均匀光照环境下,采用CS-2000分光辐射式亮度计分别测试3种材料的相对光谱分布,随后通过改变光源种类、光波的波长等变量反复测量,结果如图5所示。得出试验结论如下: 1)蓄能发光反光材料的反射率高于另外2种侧壁材料,直接导致其反射光的亮度高于另外2种材料; 2)在LED灯照射下,3种侧壁材料的反射光在波段530~630 nm的相对光谱能量分布差别显著; 3)在LED灯照射下的蓄能发光反光材料,其反射光中黄绿光含量较高,更接近明视觉条件下人眼的感知频谱范围。

图5 LED灯照射下3种侧壁材料反射光的辐射通量光谱分布对比图

3.2 动态信息感知模拟测试平台构建及试验研究

基于虚拟仿真技术,自主研发了动态信息感知的模拟测试平台(见图6),利用动态环境模拟输出装置在实验室内完成隧道行车环境真实还原,可以完成不同隧道视觉环境下驾驶环境安全性与舒适性的室内研究。

图6 动态光环境信息感知模拟测试平台

团队基于动态信息感知机制和视觉功效理论中的反应时间指标,依托所研制的动态信息感知模拟测试平台,开展了隧道内驾驶动态信息感知的系列试验。

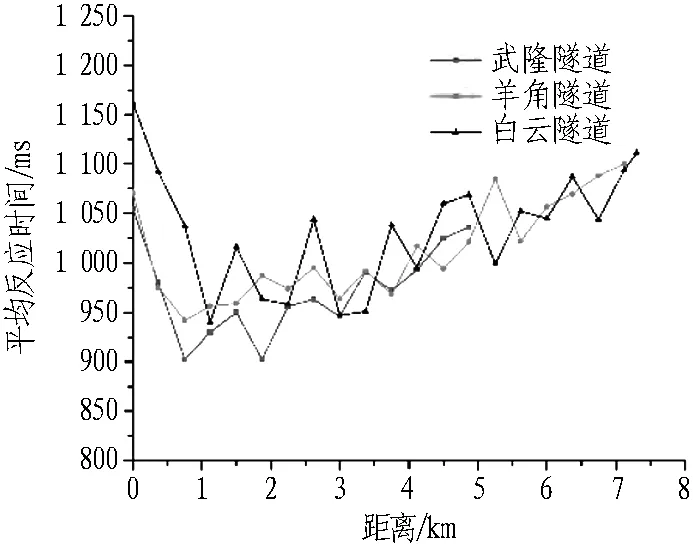

3.2.1 特长隧道驾驶过程的反应时间特性试验研究

通过录制6座特长公路隧道60、70、80 km/h车速下的高清视频,利用动态条件下的信息感知模拟测试平台进行室内行车环境真实还原,得到驾驶过程的反应时间特性。反应时间是用光斑发射器模拟目标物,随机投射在摄影录像路面前方的不同位置,通过踩刹车或按计时器利用电脑小程序自动记录驾驶员发现光斑的时间。距隧道入口不同距离下驾驶员的平均反应时间如图7所示。

图7 距隧道入口不同距离下驾驶员的平均反应时间

主要试验结论如下: 1)反应时间总体上呈现出先减小后缓慢增加的变化过程; 2)隧道入口处反应时间较长,随后迅速减小,并在750 m左右处反应时间最短; 3)驾驶员反应时间随着隧道长度和行车时间增加而增加,期间生理心理变化波动较大; 4)随着车速逐渐增大,驾驶员视野中交通信息量的刷新率加快,驾驶过程中的危险等级升高,驾驶员的注意力和警惕性都明显增高,反应时间逐渐降低。

3.2.2 隧道出口处交通标志信息动态感知试验研究

选取白云隧道、白马隧道等6座隧道作为试验样本,采用摄影机进行现场实车录制隧道视频,驾驶员在隧道内外行驶速度保持80 km/h,再使用Premiere软件制作隧道内外位置可调的动态交通标志,如图8—9所示。选取反应时间作为评价指标,来分析驾驶过程中对标志信息的感知结果,以得到隧道内外交通标志的最佳设置位置,如图10所示。试验操作人员通过双投影系统将交通标志和路段实车录制的视频相重合,分别投入同一块幕布中,试验者在经过一段时间的场景适应后,利用切换交通标志的位置进行相关研究。通过室内模拟试验数据分析,主要得到以下结论: 1)驾驶员对位于特长隧道出口内交通标志的反应时间均值为2.86 s,比交通标志位于隧道外的平均值大0.64 s; 2)驾驶员对隧道内外交通标志的反应时间都呈现相似的规律,交通标志和行车道位于同侧的反应时间比异侧短; 3)隧道内的交通标志宜设置在隧道正中顶部位置,隧道外的交通标志宜设置在道路右侧。

图8 隧道内交通标志位置示意图

图9 隧道外交通标志位置示意图

4 主要结论与研究建议

本文归纳总结了隧道光环境结构和信息组成,探讨了静态和动态条件下的隧道信息感知机制,并开展了静动态信息感知的试验研究,主要得到以下结论。

图10 隧道内外交通标志反应时间箱线图

4.1 主要结论

1)进一步阐明了公路隧道光环境信息表征主要因素和传播方式,全面归纳总结了隧道光环境结构组成和光环境信息组成及信息特征,深入分析了信息组成的直接影响因素和间接影响因素。

2)进一步深入分析了光环境信息构成准确和信息感知准确的相互关系,揭示了驾驶过程中隧道光环境信息的感知机制,全面研究和阐明了不同状态下的信息感知特征和感知机制。

3)开展了隧道静态光环境和驾驶过程的反应时间、可见度、材料光谱分布、交通标志等一系列静动态信息感知试验并提出了相应的试验方法。进一步探明了静态光环境分布空间非均匀性特点对驾驶人驾车视觉察觉的影响,以及隧道光环境动态变化对驾驶人视觉察觉的影响。

4)初步提出隧道光环境信息的感知和判识研究方法。构建了静、动态信息感知试验平台,提出了结合物理量和生物量交互的隧道光环境信息感知研究方法及评价指标。

4.2 研究建议

1)本文工作只是对公路隧道光环境信息与感知的综述和初步研究。正确地认识和准确地感知隧道光环境信息是值得隧道和地下工程从业者深入开展研究的领域。

2)信息组成或表征指标主要用物理指标(物理量)来表达,而信息感知指标既牵涉到物理量也牵涉到人的主观反应,故还需进一步研究感知表达的生物指标(生物量)。

3)对于隧道光环境信息组成和感知主要要素的研究,需要运用笛卡尔的科学方法论对人-车-路行驶环境过程中人的反应行为进行反复试验探索。

4)隧道光环境的正确感知研究需要关联生物量和物理量之间的关系,这就要求隧道光环境感知的准确性不只是光环境信息的物理量要准确,还要求信息识别和判断的生物量要准确。从而进一步为公路隧道安全、舒适乃至节能运营提供理论依据以及技术开发支撑。