真菌性心内膜炎临床特征及治疗方案选择△

刘晓琦,黄淑仪,刘菊娥,熊玲娟,劳海燕,曾英彤

[1.广东省人民医院(广东省医学科学院)药学部,广州 510080;2.南方医科大学药学院,广州,510515]

真菌性心内膜炎(fungal endocarditis,FE)是指真菌循血行途径直接感染心脏瓣膜、心室壁内膜或邻近大动脉内膜,伴赘生物形成的一种感染疾病。FE是感染性心内膜炎(infective endocarditis,IE)中较少见的一种,但具有较高的病死率和致残率[1-2]。FE临床表现与细菌性心内膜炎相比没有明显差异,缺乏特异性,早期诊断较为困难,且目前最佳治疗方案仍然存在争议,既往研究也多为个案报道和小样本,基于对FE的认识有限,本研究通过对确诊FE患者的临床资料进行回顾性分析,分析FE患者的临床特征及治疗方案,为FE的早期诊断与治疗提供参考,以期改善FE患者的临床结局。

1 资料和方法

1.1 研究对象

本研究通过检索广东省人民医院电子病历系统,收集2012年4月至2017年4月确诊为真菌性心内膜炎且临床资料完整的患者,FE患者诊断标准符合改良DUKE标准:(1)主要诊断标准为血培养阳性和超声心动图阳性(有赘生物形成、瓣周脓肿等);(2)次要标准为易感因素、发热(体温>38℃)、血管征象(动脉栓塞等)、免疫性征象、致病微生物感染证据;(3)必须满足2个主要标准或者1个主要标准和3个次要或者5个次要标准。排除标准:无病理组织学、血培养、超声心动图等证据支持,诊断为FE的可疑患者。对入选患者进行回顾性分析,收集人口学资料、实验室检查、超声心动图检查、微生物学检查、治疗方案及预后等相关资料。随访截止时间2017年5月。

1.2 统计学分析

分类变量以数字和百分比表示,使用卡方检验方法进行比较。连续变量,正态分布资料以()表示,进行t检验比较分析;不符合正态分布的资料以中位数描述,采用Wilcoxon秩和检验。所有数据均使用SPSS 22.0软件进行统计分析,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 基本资料

通过电子病历系统的检索,广东省人民医院2012年4月至2017年4月期间诊断为IE共1 035例,确诊FE 14例,占1.35%。其中男10例,女4例,年龄为54(28~71)岁,住院时间为36(3~120)d,费用为142 647(15 371~371 731)元。

14例FE患者中,6例(42.9%)有基础心脏疾病,其中风湿性心脏病5例,先天性心脏病1例;6例(42.9%)曾行瓣膜置换术,其中2例为术后1个月出现,3例为术后1年出现。未发现静脉药瘾、长期使用广谱抗生素、长期静脉置管等患者,详细信息见表1。

临床表现上,出现心脏杂音共8例(57.1%);osler结节1例(7.1%),未发现淋巴结肿大、脾大等体征。治疗过程中10例患者在住院期间出现了并发症,其中5例出现2种及2种以上的并发症:50%(7/14例)出现栓塞,其中包括脑栓塞5例,下肢、肾、脾栓塞各1例。

2.2 相关检查

14例FE患者经血培养(≥3次)结果均为念珠菌性心内膜炎,其中近平滑念珠菌6例(42.9%),白色念珠菌5例(35.7%),热带念珠菌1例(7.1%),光滑念珠菌1例(7.1%),希木龙念珠菌1例(7.1%)。患者除进行血培养外,共有6例进行了赘生物培养,且与血培养结果一致。其中近平滑念珠菌3例,白色念珠菌1例,热带念珠菌1例,希木龙念珠菌1例。患者均进行经胸超声心动图检查(TTE),其中2例行经食管超声心动图(TEE)进一步检查,均发现赘生物的形成,主动脉瓣是最常受累的部位(n=8,57.1%),其次是二尖瓣(n=6,42.9%)。13例患者有赘生物直径记录,赘生物直径>10 mm者10例(71.4%)。

实验室检查结果,红细胞沉降率(ESR)、C反应蛋白(CRP)浓度、真菌D-葡聚糖检测(G实验)值均有所升高,分别为50(12~140)mm/h、67(14~111)g/L、1 344(302~4 996)pg/mL,白蛋白(ALB)、血红蛋白(HGB)浓度均有所下降,分别为30(22~40)g/L、96(70~115)g/L。

2.3 治疗及预后

14例患者中1例失访,7例死亡,1例住院期间因急性脑梗死死亡,出院1个月病死率为38.5%(5/13例)。药物治疗方案:6例近平滑念珠菌患者中3例选择卡泊芬净(维持剂量,50 mg/d)、2例使用伏立康唑(400 mg/d)、1例使用氟康唑(400 mg/d);5例白色念珠菌患者中3例使用卡泊芬净,1例使用氟康唑,1例使用两性霉素B,余治疗见表1。

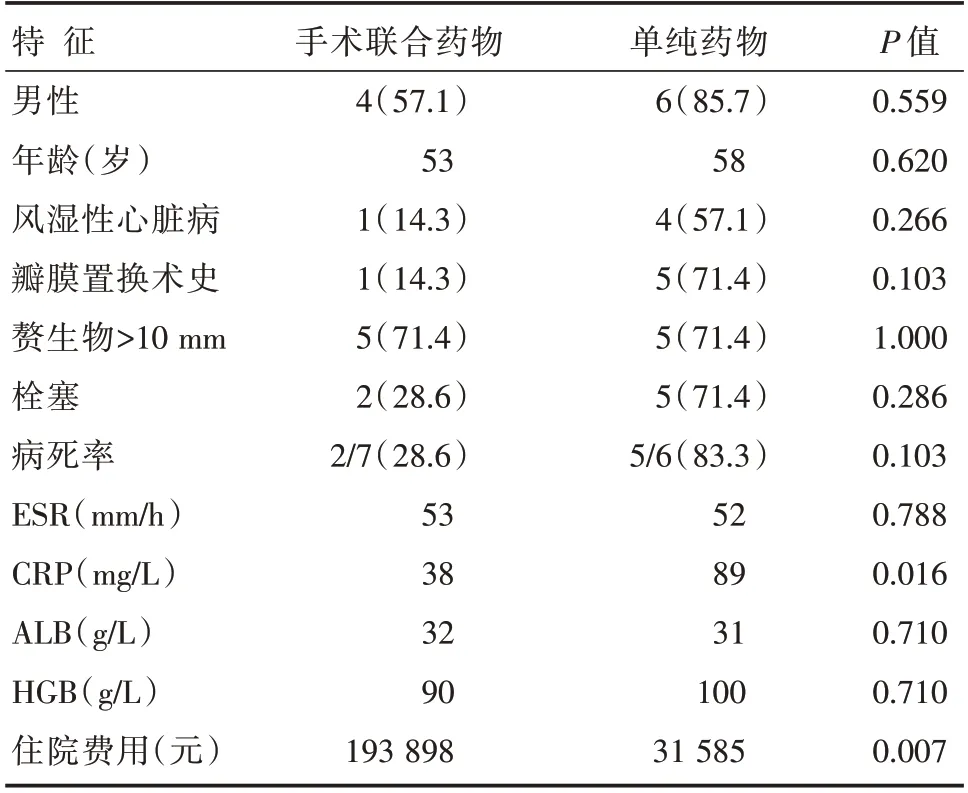

治疗方式,7例(50%)患者外科手术联合抗真菌药物治疗,其中2例(28.6%)死亡,1例(14.3%)3年后再次感染(同一病原菌)。其余7例患者单纯抗真菌药物治疗,其中5例(83.3%)死亡,1例失访。两组患者病死率比较,差异无统计学意义(P=0.103);联合治疗费用明显高于单纯药物治疗,差异有统计学意义(P=0.007),具体见表2。

3 讨论

FE发病率相对较低,但预后差,易复发。国外数据显示发病率在1%~6%[3],国内不同的IE回顾性分析中,FE的比例在3.8%~13.9%[4-6]。本研究FE的发病率为1.35%,60岁以上的患者多见(42.9%)。既往研究显示,FE的易感因素依次为基础心脏疾病(47.3%)、既往瓣膜置换术(44.6%)、深静脉置管(30.4%)、长期使用广谱抗生素(20.3%)、静脉药瘾(4.1%)[2]。本研究显示基础心脏疾病(42.9%)、既往瓣膜置换术(42.9%)比例高,未发现其他易感因素,不排除患者信息不完整导致,因此不能判断这些易感因素在FE患者中呈下降趋势,抗生素仍需要继续规范管理及使用。

临床表现方面,FE发生动脉栓塞事件要比细菌性心内膜炎常见,这可能与FE赘生物较大且易脱落有关,国内报道细菌性心内膜炎栓塞发生率为8.6%~19.7%[6-7],FE栓塞发生率为50%[8]。本研究中赘生物(>10 mm)比例为71.4%(10/14),栓塞事件发生率为50%,涉及多个器官,包括脑、肾、脾等,与既往FE研究报告结果类似。

表1 患者临床特征

目前国内外报道,念珠菌是FE最常见的致病菌(50%~80%),其中白色念珠菌最常见[9-10]。本研究14例患者的血培养均检出念珠菌属真菌,非白色念珠菌的近平滑念珠菌(42.9%)所占比例高于白色念珠菌(35.7%),未检验出曲霉菌属或者其他罕见菌种,6例在术后留取赘生物进行培养,致病菌与血培养一致。

表2 手术联合药物治疗与单纯药物治疗相关临床特征比较 [n=7,n(%)]

FE药物治疗包括经验性治疗及术后长期抗真菌治疗。由于真菌培养时间较长,在高度怀疑FE时,就有必要开始经验性治疗,再根据血培养结果及药敏实验调整方案。目前指南推荐念珠菌性心内膜炎选用两性霉素B或棘白菌素(高剂量)作为初始治疗,对于敏感念珠菌,临床稳定和血中念珠菌已被清除者,推荐氟康唑作为降阶梯治疗方案;对人工瓣膜心内膜炎推荐氟康唑长期治疗以预防复发[11-12]。国外研究显示两性霉素B是最常用的抗真菌药物(16/27,59%)[13],而我国文献报道以氟康唑使用较多[8,14]。本研究中卡泊芬净最常用(7/14,50%),仅2例使用两性霉素B,均采用小剂量逐渐加量的用法,1例治疗期间血清肌酐浓度升高,后改用氟康唑继续治疗;3例初始抗真菌治疗稳定后,予氟康唑降阶梯治疗。棘白菌素对念珠菌属有良好的杀菌能力,与两性霉素B相比其在念珠菌性心内膜炎治疗中可能更具优势,安全性更好,但该结论尚未得到临床研究的证实[15-16]。本研究中有3例患者明确接受降阶梯治疗,2例随访中未见复发。

FE手术治疗包括赘生物清除和瓣膜置换术,指南建议无手术禁忌症,应积极选择手术联合抗真菌治疗,以降低栓塞并发症和瓣膜失代偿[11-12]。但也有研究显示,联合治疗与单纯药物治疗病死率并无差异[15-17]。本研究中50%(7/14例)患者接受手术联合药物治疗,手术均为择期手术,结果显示,与单纯药物治疗相比,手术联合药物方案虽然病死率更低,但两者并无统计学差异(28.6%vs.83.3%,P=0.103),且手术组费用更高(P=0.007)。该结论可能存在偏倚,其原因包括样本量太少,其次手术患者多数情况下经评估手术风险较低,病情相对较轻。近年也有研究显示对于不适合手术的患者,念珠菌性FE单纯药物治疗也可取得较好疗效[18]。因此,对于FE患者,需根据患者病情以及家庭经济情况权衡利弊进行个体化治疗。

本研究是回顾性研究,样本量小,缺乏死因分析以及FE长期预后的分析,最佳治疗方案仍需进一步探索。对于FE治疗策略的制定,应由心内科、心外科、感染科、微生物学专家、药学专家等多学科专家共同参与[19],以提高患者生存率。