气候变化对河西绿洲农业的影响及对策

姚玉璧 ,刘吉宁,张民,赵继锋,李强,李东林,李裕,张秀云

1.兰州资源环境职业技术学院,甘肃 兰州 730021;2.中国气象局兰州干旱气象研究所/甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室/中国气象局干旱气候变化与减灾重点开放实验室,甘肃 兰州 730020;3.西北民族大学,甘肃 兰州7 30000;4.甘肃省定西市气象局,甘肃 定西 743000

近百年来随着全球气候变暖,全球地表气温在1880—2012年间升髙了0.85 ℃(0.65—1.06 ℃),其变化趋势倾向率为0.065 ℃·(10 a)-1(0.050—0.082 ℃·(10 a)-1);在1951—2012年间全球地表气温的趋势倾向率为0.12 ℃·(10 a)-1(0.08—0.14 ℃·(10 a)-1),是近130年来的2倍(IPCC,2013)。全球气候变暖对农业生产、水资源、生态环境等构成重大影响(IPCC,2014)。

气候变暖造成玉米、小麦和大豆等农作物营养生长期缩短,全生育期缩短;棉花、马铃薯和胡麻等农作物生殖生育期延长,全生育期延长(张强等,2015;姚玉璧等2018a)。高温会影响作物的植株形态、解剖、生理和生物化学变化,进而影响作物生长发育,导致生物量积累减少,经济产量下降(Wahid et al.,2007)。气候变暖在加速作物同化作用的同时,也使作物异化作用增强,高温环境下作物呼吸作用增强,异化消耗增加,干物质积累减少,导致生物量和产量降低(Wang et al.,2008;赵鸿等,2007,2016)。气候变暖使农业气象灾害发生频率、强度及其时空特征发生改变,干旱、高温、干热风等农业气象灾害的频率增加,强度增大,极端性增强,危害加重,作物病虫害增加(张强等,2012;姚玉璧等,2017,2018b)。

河西走廊绿洲地处甘肃西部,东起乌鞘岭,西接新疆维吾尔自治区,属于温带大陆性干旱气候,河西走廊绿洲区是中国西北内陆著名的灌溉绿洲农业区,西北地区最主要的商品粮基地和玉米等作物育种基地,也是西北棉花等经济作物主产区。1961—2008年,河西绿洲区域平均气温均呈显著上升趋势;降水呈增加趋势(张强等,2012)。绿洲作为干旱区内主要的生态系统,是人类活动对自然生态系统介入、改造、干扰和影响程度较大的区域。塔里木盆地边缘绿洲的现代气候变化趋势为波动式暖湿特征,南北缘绿洲有缓慢向暖湿转化的迹象,对极端干燥的塔里木盆地边缘绿洲生态环境的改善和农业生产有积极的影响(谢姆斯叶·艾尼瓦尔等,2013)。气候变暖提高了叶尔羌河平原绿洲的农业气候资源优势,使棉花播种期提前、秋霜期推迟、作物生育期延长,单位面积经济产量提高,气候变暖一定程度上有利于该区域农业生产(张雪琪等,2018)。

农业是对气候变暖响应最为直接且敏感的行业,气候变暖对农业生产的影响是多方面的。为此,分析河西绿洲区域气候变化特征,揭示气候变化对绿洲生态系统及农作物生长发育、农业种植结构、农业气象灾害等的影响,提出河西绿洲系统及农业应对气候变暖的适应技术对策,为河西绿洲农业发展,保障绿洲生态系统安全提供科学决策依据。

1 研究区概况和资料处理及方法

1.1 研究区概况

河西走廊绿洲是位于甘肃省境内黄河以西的大片区域,地处青藏高原边缘的西北干旱区,东起黄河以西的乌鞘岭,西至古玉门关与新疆维吾尔自治区接壤,南接祁连山及阿尔金山,北到马鬃山、合黎山和龙首山,处于37°17′—42°48′N、93°23′—104°12′E之间,形成西北—东南走向的狭长地带。行政区域包括甘肃省酒泉、嘉峪关、张掖、金昌和武威等5个地级市。区域气候属于温带大陆性干旱气候,年太阳辐射量4 800—6 400 MJ·m-2,年日照时数2 800—3 300 h,年均气温为5—10 ℃,年降水量介于9.5—592.8 mm,大部分区域年降水量不足200 mm,绿洲农业依赖于祁连山冰雪融水灌溉。气候特征为冬季干冷,夏季干热,气温日较差大;太阳辐射强,光照充足;降水稀少、年际变化大,水热条件分布不均,春季多大风沙尘天气。从东南到西北年降水量逐渐减少,干燥指数逐渐增加。

1.2 数据及处理

选用1961—2018年河西区域20个国家气象观测台(站)逐日气温、降水量地面观测资料。日平均气温为4个观测时次(02:00、08:00、14:00、20:00)的平均值,日降水量为逐时降水量累计值;序列长度均一致。气候平均值为1981—2010年平均值。

1.3 分析方法

1.3.1 气候要素变化倾向率

气候要素变化的趋势倾向率采用一次线性方程表示,即:

a1为气候要素倾向率,单位为某要素单位/(10 a),据回归理论,σx是要素x的均方差,σt为数列1, 2,…n的均方差。从气候趋势系数rxt求出气候要素倾向率(魏凤英,2007)。

1.3.2 突变检测方法

Mann-Kendall方法(M-K)是非参数突变统计检验,该方法不受少数样本异常值的干扰,不需要样本遵从一定的分布。原假设为:气候序列没有突变,定义一个统计量,进行方差检验。其中,UF为顺序统计曲线,UB为逆序统计曲线,若UF曲线超过信度临界线,即表示存在显著的趋势变化,如果UF曲线与UB曲线的交叉点位于信度临界线之间,这点可确定为突变的开始点(魏凤英,2007)。

2 结果与分析

2.1 气温变化

1961—2018年,河西绿洲区气温呈极显著上升趋势(图1),气温变化倾向率为0.364 ℃·(10 a)-1(P<0.00)。年平均气温的3阶拟合方程(Cubic函数)呈先降后升型,方程为y= -0.000 03x3+0.003 5x2-0.064 6x+6.406 4,其线性化后的相关系数R=0.698,通过α=0.01检验。对Cubic函数求一阶导数,令dy/dx=0,发现1971年出现Cubic函数最小值,由此得出,河西绿洲区1971年后气温持续上升。

年平均气温距平20世纪60年代、70年代、80年、90年代、21世纪10年代和2011—2018年分别为-0.9 ℃、-0.7 ℃、-0.5 ℃、0.0 ℃、0.5 ℃、0.7 ℃(表1)。可见,从20世纪60年代开始,年代际距平逐渐上升,2011—2018年气温距平最大,达0.7 ℃。20世纪90年代平均气温变幅最大,变异系数为8.5%,20世纪80年代次之,变异系数为8.2%。

根据世界气象组织(WMO)规定:正距平大于或等于一个标准差划分为暖年;负距平小于或等于一个标准差划分为冷年(魏凤英,2007)。河西绿洲区域暖年为2006—2007、2009、2013、2015—2017年,暖年均出现在2000年之后;冷年为1962、1964、1967—1977、1967—1968、1979、1981、1983—1985年,冷年均出现在20世纪90年代之前。

图1 研究区年平均气温年际变化曲线Fig.1 Interannual change curve of annual average temperature in the study area

表1 研究区各年代降水距平百分率、气温距平Table 1 Every decadal anomaly percent of precipitation and temperature departure in the study area

2.2 降水量变化

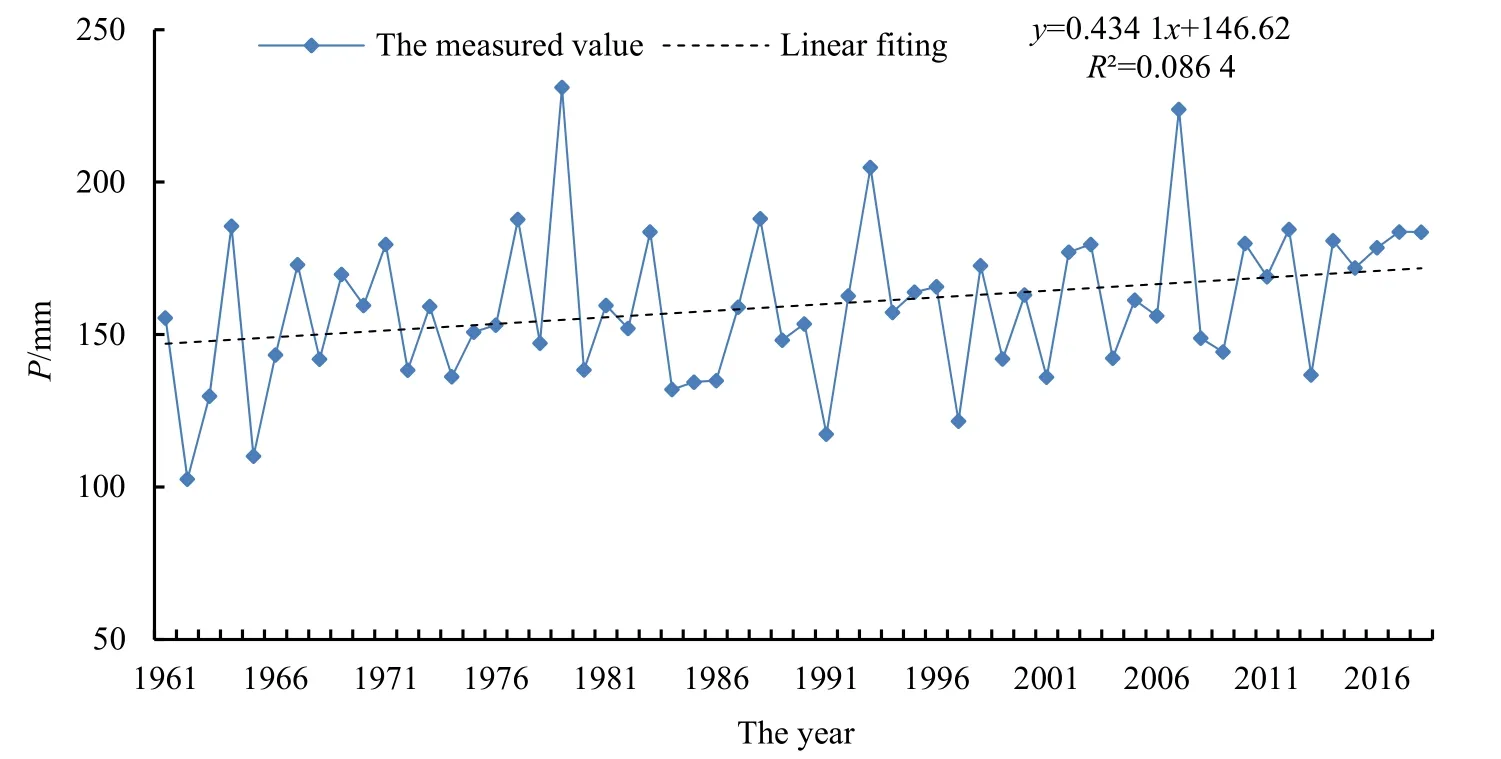

1961—2018年,河西绿洲区年降水量年际变化呈显著上升趋势(图2),降水量变化倾向率为4.341 mm·(10 a)-1(P<0.05),从20世纪60年代降水量持续上升。

就年代际降水距平百分率而言,20世纪60年代较平均降水量偏少7.4%,80年代偏少2.7%,90年代偏少1.1%;20世纪70年代偏多2.1%,21世纪10年代偏多3.9%,2011—2018年偏多9.3%(表1)。降水量年代际变幅20世纪60年代和70年代较大,变异系数分别为18.4%和18.3%;2011—2018年变幅较小,为变异系数为9.22%。

2.3 突变检测

2.3.1 气温突变检测

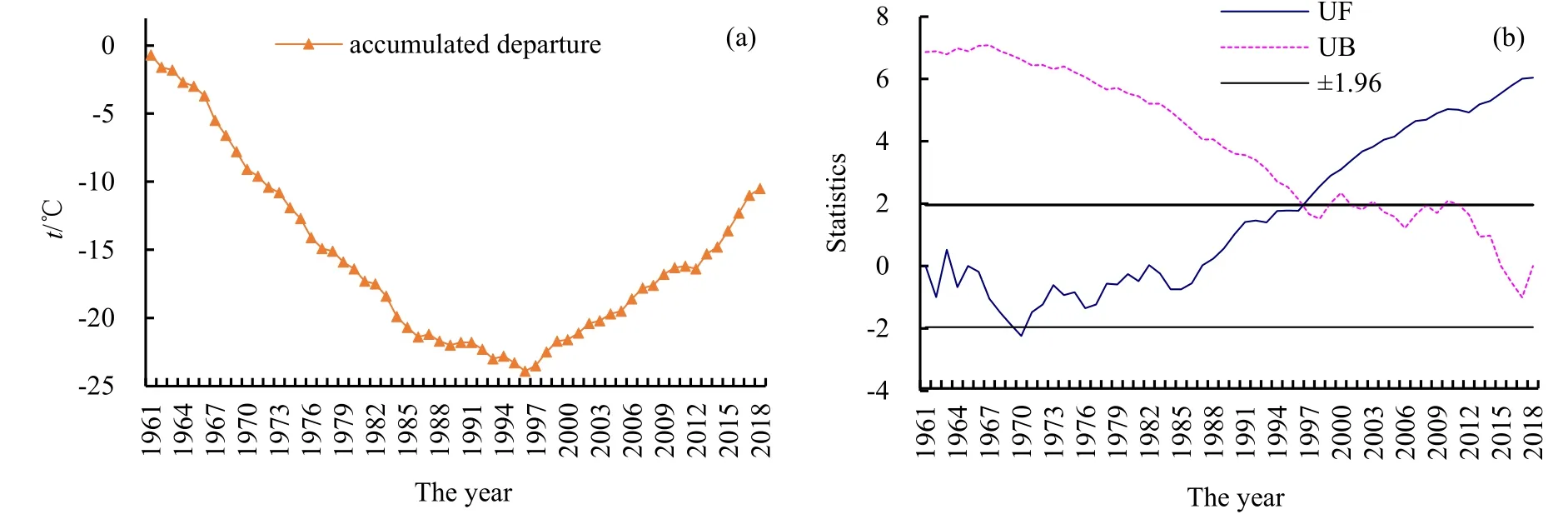

1961—1996年河西绿洲区域年平均气温累积距平呈下降趋势(图3a),1997—2018年年平均气温累积距平呈上升趋势,转折点出现在1997年。

图2 研究区年降水量(P)变化曲线Fig.2 Annual precipitation (P) change curve in the study area

图3 研究区域年平均气温突变检验Fig.3 Sudden check curve of annual average temperature in the study area

为了进一步论证河西绿洲区年平均气温的突变状况,采用M-K法对1961—2018年年平均气温进行突变检测。图3b给出了年平均气温时间序列M-K检验曲线。其中UF(蓝线)是年平均气温时间序列的顺序统计曲线,UB(红线)为年平均气温时间序列逆序统计曲线,显著性水平α=0.05时,则显著水平检验临界线Uα=±1.96。从图中可知,年平均气温时间序列顺序统计曲线UF从20世纪70年代初开始上升,说明年平均气温呈上升趋势;UF于1997年超过Uα=1.96,表明年平均气温上升趋势通过显著性检验;UF上升过程中与UB线交于1997年,故1997年为年平均气温上升突变点。

综合年平均气温累积距平分析和M-K突变检测结果,可知年平均气温于1971年后持续上升,1997年为年平均气温上升突变点;预计未来年平均气温仍处在上升过程中。

2.3.2 降水量突变检测

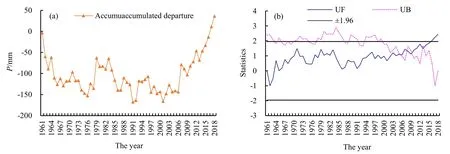

1961—2005年河西绿洲区降水量累积距平呈波动变化(图4a),2006—2018年降水量累积距平呈增加趋势,转折点出现在2006年。

研究区域降水量时间序列M-K检测曲线图表明(图4b),降水量时间序列顺序统计曲线UF呈波动增加趋势;UF于2016年超过显著性检验线(Uα=1.96)。表明降水量增加趋势显著;UF上升过程中与UB线首次交于2006年,故2006年为降水量增加突变点。

可知,从20世纪60年代开始研究区域年降水量持续上升,年降水量增加到2006年发生突变。

3 讨论

1961—2018年,河西区域气温显著上升,气温变化倾向率为0.364 ℃·(10 a)-1,显著高于同期全国平均值(0.24 ℃·(10 a)-1)(中国气象局国家气候变化中心,2019)。年降水量年际变化也呈显著上升趋势,降水量变化倾向率为4.341 mm·(10 a)-1。

气候变化使河西绿洲农业的作物生育期发生了变化。春季气温升高,春小麦播种期提前,夏季热量资源增加,玉米播种期推后,主要作物春小麦和玉米的苗期、生长季均呈缩短趋势,成熟期提前。春小麦和玉米播种期、出苗期、成熟期、生长季与气温呈负相关,播种期与降水量呈二次曲线关系,出苗期与降水量呈负相关,成熟期、生长季与降水量呈正相关(张强等,2012;张亚宁等,2017)。

图4 研究区域年降水量突变检验Fig.4 Sudden check curve of annual precipitation in the study area

河西区域气温显著上升,年降水量增加,但时空差异大,使易受春旱和春末夏初干旱胁迫的高耗水、喜温凉气候的春小麦等作物产量增长趋势变缓,生育进程加快,发育期缩短(张亚宁等,2017)。黑河流域近10年比20世纪80年代春小麦发育期平均缩短了4 d。春小麦适宜种植区面积呈减小趋势,作物品质下降(马红勇等,2015)。河西绿洲区气温升高,热量资源增加,玉米等喜温作物的籽粒灌浆速度加快,千粒重增加。酒泉、张掖和武威等区域玉米适宜种植区范围扩大,玉米中晚熟品种种植适宜区上限高度已由海拔1 500 m提升到海拔1 800 m左右。马铃薯等喜凉作物,在河西绿洲最适宜和适宜种植区范围均缩小,在海拔1 700—2 000 m的平原种植区几乎消失,在海拔2 000—2 600 m的冷凉浅山种植带幅宽缩小,适宜种植高度向高海拔地区移动(王鹤龄等,2017)。

气候变暖使河西绿洲区主要作物生育期有效积温增加,生长期延长,熟性、布局和种植制度改变,适宜种植区和可种植区海拔增加,多熟制北移,夏粮面积缩小,秋粮面积增大。弱冬性、中晚熟品种逐步取代强冬性、中早熟品种,有利于提高光温利用率,增加产量。暖湿型气候增加了绿洲灌区作物的气候生产力(张强等,2012;杨封科等,2015)。

气候变暖使河西民勤绿洲区域农作物种植总面积出现由“减少”到“增加”再到“减少”的变化过程,其中粮食作物播种面积整体呈减少趋势,经济作物种植面积呈现出快速增加趋势。主要农作物种植结构变化较大,玉米、棉花、油料、瓜类、水果和蔬菜种植面积增加,其中,棉花、油料和蔬菜增幅较大,春小麦种植面积减少(周俊菊等,2016)。

在黑河中游绿洲灌溉区内植被覆盖区域占39.8%,其中,农田34.9%,树木5.3%,草地仅有0.1%;而在农田区域中玉米为大宗作物,分类成数占96.1%,从用水效率考虑,适当扩大小麦种植规模更有利于提高中游农业用水效率(王志慧等,2013)。

未来气候变化对绿洲农业发展利弊共存。夏季降水增多有利于增加径流量,冬季降雪增加冰川区域储水量,有利于抑制冰川后退;植被覆盖增加,固定和半固定沙丘面积有可能扩大;温度增高,有效积温增加,使得作物产量增加;无霜期延长,复种指数将会提高;气候变暖使冬季负积温减少,减轻了室外越冬作物的覆盖作业强度,同时也减少了温室大棚燃料消耗量。CO2能使作物组织内碳水化合物增加,但N比例减少,导致粮食品质下降;由于全球变暖导致蒸发加剧,土壤水分蒸散加大,同时耕地面积的扩大挤占了荒漠—绿洲过渡带的生态空间,导致荒漠—绿洲过渡带萎缩,物种多样性减少,生态功能下降。另外,气候变暖使灾害性天气的极端性增加,干热风、沙尘暴、低温冻害的危害加重,对设施农业、大田生产造成的损失增加(郑璐倩等,2016;姚玉璧等,2018b)。

4 绿洲农业应对气候变暖技术措施与策略

政府间气候变化专门委员会(IPCC)第五次评估报告认为,预计未来50年,全球地表平均气温可能会继续升高,直接影响农业生产,种植业、生态系统的不稳定性增加,病原菌传播途经及几率加大,粮食生产、食品安全、生态安全面临新的挑战(IPCC,2014)。河西绿洲区是气候变化敏感区域之一,也是生态环境脆弱区域,气候变化必将对河西绿洲农业和区域生态稳定产生显著的影响。为此,在研究区域气候变化的基础上,提出河西绿洲农业应对气候变暖的技术措施与对策,为区域农业发展,趋利避害,防灾减灾提供科学依据。

(1)科学规划人工绿洲面积,提高资源利用效率。在资源约束条件一定的状态下,要科学规划、严格管控绿洲区域面积,充分发掘现有资源的利用效率,提高绿洲土地生产力。绿洲生态系统的稳定既包括绿洲本身的稳定维持,又包括绿洲外围荒漠-绿洲过渡带的稳定维持;两者均是绿洲生态系统的重要组成部分。荒漠—绿洲过渡带对维持绿洲生态系统具有重要作用。在资源约束条件下,过度扩大人工绿洲面积,就会挤占了荒漠—绿洲过渡带的生态空间,必然造成其面积萎缩,影响物种多样性和生态功能(封玲等,2012)。

(2)优化绿洲农业结构,发展多元高效绿洲生态农业。气候变暖背景下,作物产量的稳定性和区域生态的稳定性均受到挑战,较低层次的绿洲农业经济产业结构不能适应气候变化和多元高效生态农业发展要求。粮食作物中减少春小麦种植面积,扩大玉米种植面积,稳定马铃薯面积。发展啤酒大麦、啤酒花、酿酒葡萄、甘草、制种玉米等特种作物面积(王鹤龄等,2017)。种植业结构从二元结构向粮、经、饲三元方向转变,发展人工牧草,加快草食类畜牧的发展,提高畜牧业在农业中的比重。发展复合生态农业、“阳光农业”、高效农业,节水型、高科技型、加工主导型农业的沙草产业,建成中国优质商品粮和优质特种作物基地。绿洲农业结构调整的目标既要提高农业经济效益又要维护区域生态系统稳定,在区域社会经济发展产业结构调整的引领下,优化资源配置,调整绿洲农业系统内部结构和农产品布局,发展符合农业生态系统稳定维持与运行的多元产业。根据系统功能,依据资源配置,兼顾农、林、牧业,在核心区域发展优质高效高产种植业,在过渡区域发展经济林业和养殖业,在边缘区域发展生态林业和适度观赏性林业及旅游业。按照种植业、养殖业、林草业、畜牧业和旅游业之间系统衔接的内在规律,集约高效利用区域农业资源、气候资源,构建农林牧耦合的生态农业体系,推动绿色农业发展,加快农产品精细化、深加工产业,完善农业生态链,提升农业产业链、农业价值链,实现区域生态系统稳定与农业增产增效及农民增收的可持续发展目标(王鹤龄等,2017;张强等,2012,2015)。

(3)开发利用气候资源,发展特色产业。河西绿洲区域太阳辐射强,日照充足,昼夜温差大(李广等,2002),适宜发展优质特色产业,调整粮食作物面积,发展高效经济作物。气候变暖背景下,提高了绿洲区域农田热量资源,田间能量输入增加,复种指数增加,气候资源容量提高,应积极推行多熟制种植、间作套种,提高资源利用效率。另外,充分利用太阳能资源、风能资源丰富的特点,在大力发展清洁能源产业的同时,发展农业与光伏发电结合的农光互补设施农业,走出一条清洁能源与能源产业结合发展之路(陈晓光等,2013;王丹霞,2013)。

(4)依靠科技进步,提升农业现代化水平。科技进步是现代农业发展的动力和支撑,绿洲现代农业发展离不开科技进步的推动。要根据绿洲生态农业发展需求,创新科研支撑体制机制,从政策制定、经费支持、税收优惠等方面营造良好的创新创业环境,吸引相关科研机构和科技工作者通过项目合作,产业开发等形式建立适合绿洲区域经济发展特色,推动绿洲现代农业发展的科技创新体系(孙国军等,2015)。水分和肥力条件是绿洲农业决定因素。以提高有限降水利用率、改善和提升土壤质量及肥力为核心,选育强抗逆、弱冬性、中晚熟、高水分利用效率的作物新品种,建立和气候变化相适应的种植结构和种植制度(杨封科等,2015)。

(5)研究绿洲生态系统演变机理和驱动机制,维护绿洲生态系统平衡。分析绿洲区域生态系统变化及其对气候变化的响应特征,揭示绿洲生态系统结构与功能变化的驱动力,弄清关键驱动要素阈值和边界条件,明确系统演变、突变和转型的内在过程,构建绿洲生态系统综合评估指标体系,开展绿洲区域生态系统脆弱性系统化、标准化、规范化动态评估,为绿洲生态系统平衡和稳定运行提供理论依据和技术支撑。在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定生态红线,确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变;严格自然生态空间征占用管理,防止绿洲生态系统退化(杨飞等,2019)。

(6)发展绿洲节水生态农业,提高水资源利用效率和循环利用率。水资源短缺是制约绿洲生态系统平衡和农业可持续发展的关键要素,水资源利用效率和循环利用率直接影响着绿洲区域资源承载力。提高水资源利用效率和循环利用率是绿洲区域生态系统平衡与农业可持续发展的关键。种植业是绿洲区域消耗水资源最大的产业,要大力发展绿洲节水生态农业,推广植物工厂式智慧农业,实现农业水肥资源的高效利用。平衡农业和生态系统用水,降低农田灌溉造成的盐渍化和沙漠化危害。通过节水灌溉,提高绿洲过渡带林地、草地、湿地生态用水比例,改变传统的农业用水方式,实现水资源科学合理高效利用(张强等,2012;刘歆,2014)。

(7)发展绿洲及过渡带舍饲畜牧业,延长生态产业链。绿洲及过渡带畜牧业的生产方式现代化事关绿洲生态系统平衡的大局,要改变天然草场放牧方式,大力发展现代舍饲畜牧产业,促进绿洲及过渡带现代舍饲畜牧业产业化发展,建立配套的良种繁育、育肥、兽医、防疫及与畜牧业发展相关的运输、食品加工、金融、信息、咨询等服务体系,形成完备的产业系统,延长生态产业链,实现畜产品深加工,实现畜牧与生态效益的最大化(孙国军等,2015)。

5 结论

1961—2018年,河西绿洲区年平均气温呈显著上升趋势,气温上升变化倾向率为0.364 ℃·(10 a)-1(P<0.01)。年平均气温于1971年后持续上升,1997年为年平均气温上升突变点;预计未来年平均气温仍处在上升过程中。年降水量年际变化也呈显著上升趋势,降水量上升变化倾向率为4.341 mm·(10 a)-1(P<0.05),从20世纪60年代开始降水量持续上升,2006年为降水量增加突变点。

气候变暖使河西绿洲作物生长季延长。春小麦播种期呈略微提前趋势,玉米播种期呈推后趋势,春小麦和玉米的出苗期、作物生长季呈缩短趋势,成熟期呈提前趋势。适宜种植区和可以种植区海拔增加,多熟制北移,夏粮面积缩小,秋粮面积增大。弱冬性、中晚熟品种逐步取代强冬性、中早熟品种,玉米中晚熟品种种植适宜区上限高度已由海拔1 500 m提升到海拔1 800 m左右,作物发育期延长了13 d,产量提高。未来气候变化对绿洲农业发展利弊共存。夏季降水增多会增加径流量,山区降雪会增加冰川储水量;气温增高,有效积温增加,无霜期延长,复种指数将会提高;但是,气候变暖使灾害性天气的极端性增加,危害加重,对设施农业,大田生产造成的损失会增加。

严格控制人工绿洲面积,提高土地生产力;优化农业产业结构,发展高效绿洲生态农业种植模式;优化绿洲农业结构,发展多元高效绿洲生态农业;开发利用气候资源,发展特色产业,依靠科技进步,提升农业现代化水平;研究绿洲生态系统演变机理和驱动机制,维护绿洲生态系统平衡;发展绿洲节水生态农业,提高水资源利用效率和循环利用率构;发展绿洲及过渡带舍饲畜牧业,延长生态产业链。通过上述7个方面的措施,应对气候变化的影响。